La Couvertoirade

Au cœur du Larzac, c'est un des plus beaux villages de France, témoignage vivant de la présence Templière et Hospitalière.

Au cœur du Larzac, c'est un des plus beaux villages de France, témoignage vivant de la présence Templière et Hospitalière.

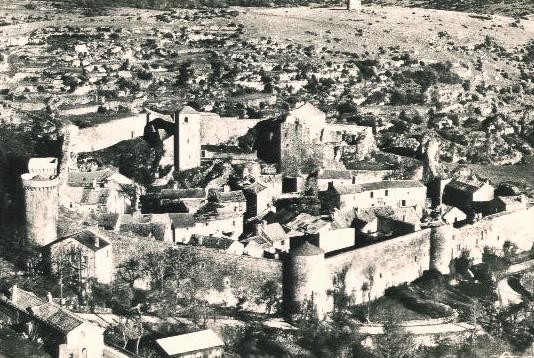

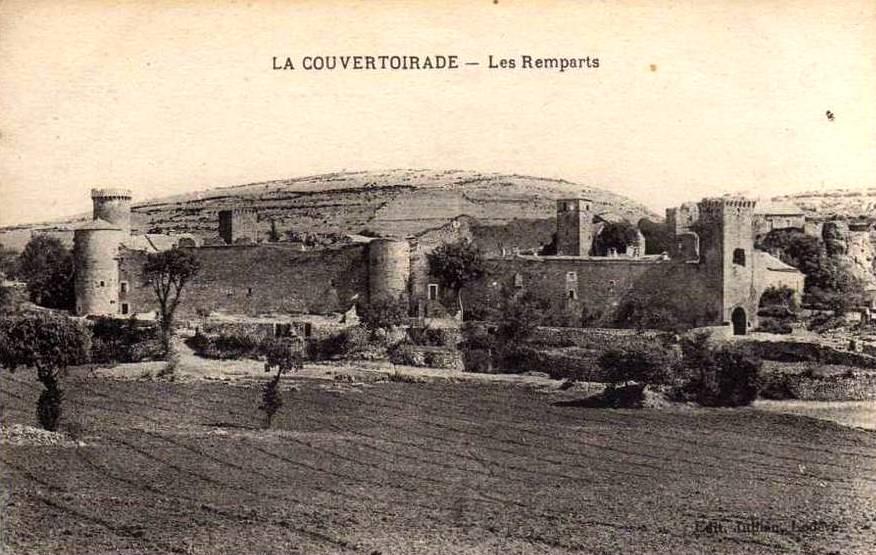

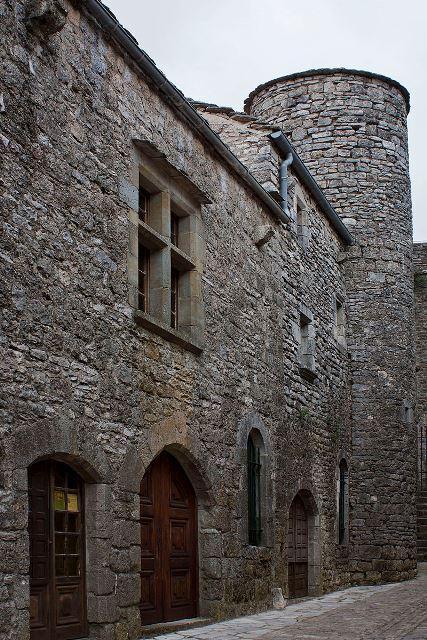

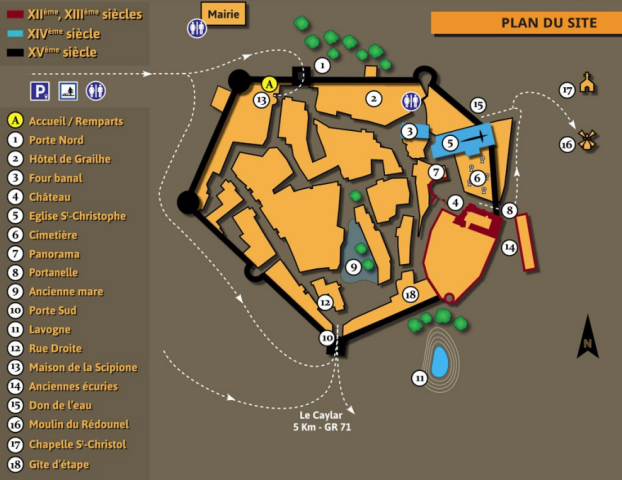

Ce village fortifié, classé et protégé recèle des trésors : l'église Templière puis Hospitalière, le château Templier du XIIème siècle qui veille avec son donjon sur le tissu serré des toits de lauzes, les remparts, le dédale de ruelles bordées d'Hôtels Particuliers, des petits passages couverts, des maisons typiques du Causse , des échoppes, un four banal, des lavognes, un moulin à vent... Sur le chemin de ronde des remparts qui domine le village une vue exceptionnelle sur la nature préservée du Larzac.

Il existe peu de site médiéval aussi bien conservé en France. La Couvertoirade, l'un des cœurs du système des Templiers dont le Larzac, avec ses plantations de céréales au Sud du plateau, constituait l'un des grands domaines baptisé la plaine du Temple.

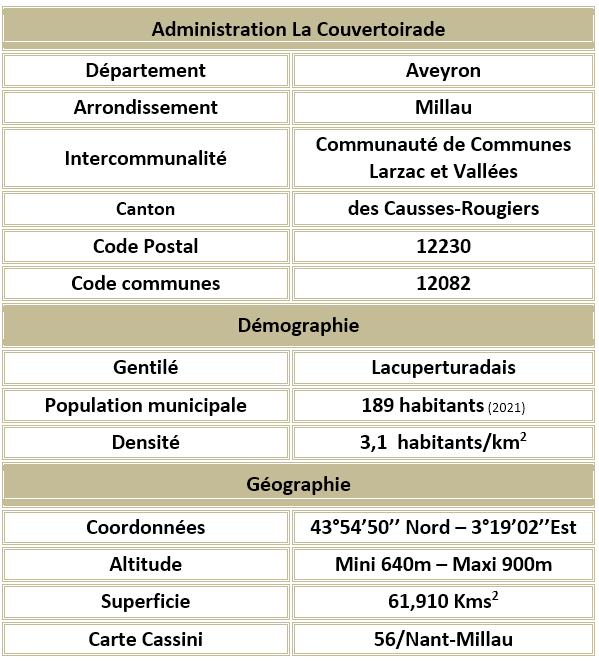

La Couvertoirade est une commune du Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : De sable aux deux lions rampants d'or affrontés.

Hydrographie

A 780m d'altitude, la rivière la Virenque est le principal cours d'eau qui traverse la commune.

Ethymologie

Cubertoirata : nom issu de l’occitan cubert = recouvrir donc endroit recouvert, ou couvrant.

Le nom apparaît au XIème siècle dans le chartrier de l’Abbaye de Gellone (Saint-Guilhem le Désert actuellement).

Histoire

Histoire

Les Templiers en 1158 sont mis en possession du Larzac par Raymond Bérenger, comte de Barcelone et roi d'Aragon. En 1181, la Commanderie est fondée après avoir reçu en don, des seigneurs Richard de Montpaon et Brenguier de Molnar, un mas de la Couvertoirade.

Leur implantation en ce lieu est due à la présence de terres cultivables, d’eau pour les hommes comme pour les bêtes, d’un rocher convenant à la construction d’un château et d’une draille venant du Languedoc pour la transhumance.

Leur implantation en ce lieu est due à la présence de terres cultivables, d’eau pour les hommes comme pour les bêtes, d’un rocher convenant à la construction d’un château et d’une draille venant du Languedoc pour la transhumance.

Le château est construit en 1249, le village aux maisons caussenardes se structure autour. Sur ce Causse, les Templiers poursuivent l’activité agricole de leurs prédécesseurs : culture des céréales panifiables et élevage des ovins pour le lait, la viande et la laine.

Après l’abolition de l’Ordre du Temple au Concile de Vienne de 1312, la Commanderie de Sainte-Eulalie, dont fait partie la Couvertoirade, passe la même année aux mains des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Au XIVème siècle, les Hospitaliers bâtissent l'église.

En 1328, le village compte 135 feux, soit entre 540 et 600 habitants.

Dans la seconde moitié de la Guerre de Cent Ans (1337-1453), le Commandeur de Sainte-Eulalie, alors Grand Prieur de Saint-Gilles, décide de faire fortifier tous les villages de la Commanderie. Les tours et les murailles enserrant le village sont construites en quatre années seulement, de 1439 à 1442. C'est Déodat d'Alaus, maître maçon de Saint-Beauzély, qui est chargé d'exécuter ces travaux.

Le Larzac connait une ère de prospérité en 1453. Sur ce territoire un certain nombre de maisons de la deuxième moitié du XVème siècle en témoignent encore.

Pendant les Guerres de Religion, le Commandeur installe, à demeure dans le château, une petite garnison armée de mousquets avec à leur tête un capitaine.

En 1562, la place résiste à un assaut des Protestants mais en 1566 elle est prise par le capitaine huguenot Sausset, et reprise peu après par l'évêque Claude Briconnet de Lodève.

En 1687, le château ne sert plus de refuge aux villageois mais il est utilisé comme grenier : “Quant au domaine, il consiste en un château et forteresse qui fait partie de l’enceinte du lieu de La Couvertoirade dans lequel les habitants se réduisent en temps de guerre et à présent les fermiers s’en servent pour grenier n’étant point autrement logeable.”

La paix retrouvée, le village se développe à l’extérieur des murailles dans le barri. Mais il y a encore une dernière alerte en 1702, au moment de la révolte des Camisards dans les Cévennes proches.

En 1768, le bourg est érigé en Commanderie indépendante, octroyée au chevalier Riquetti, baron de Mirabeau, déjà Commandeur de Sainte-Eulalie.

La Révolution Française confisque toutes les possessions Hospitalières qui reviennent aux paysans. A cette époque le château est déjà en très mauvais état et une petite partie sert de logement au fermier du Commandeur.

Comme partout le village est touché par l’exode rural mais maintient son activité économique agricole.

Il s’ouvre au tourisme de façon précoce dès la deuxième moitié du XIXème siècle.

Patrimoine

Le château Templier

C'est le seul château-fort construit en France par les Templiers, ces moines soldats qui défendent les pélerins prenant le chemin de la Terre Sainte. Sa construction s’achève en 1249.

Véritable château féodal, il comporte un donjon, un corps de logis, une basse cour et une enceinte.

Ses aménagements successifs sont connus grâce aux visites prieurales des XVII et XVIIIème siècles qui dressent l'état des commanderies de tout le grand prieuré de Saint-Gilles.

On peut encore apercevoir la porte des murailles, la bretèche d'entrée, technique de défense militaire importée des croisades. L’enceinte polygonale est percée de deux portes, au Nord et au Sud, chacune d’elle est surmontée d'une tour carrée. Les angles du rempart sont garnis de tours rondes. Un chemin de ronde surmonte le mur d'enceinte.

Les Hospitaliers ajoutent une tour supplémentaire accolée au donjon aujourd'hui en partie ruinée.

Le château serait peut être hanté ... depuis quelques années des phénomènes surprenants sont rapportés : des bruits étranges, des lueurs inexpliquées, l'apparition d'une silhouette noire drappée dans une tunique templière...

Les remparts font 12m de hauteur et sont classés au titre des Monuments Historiques en 1895.

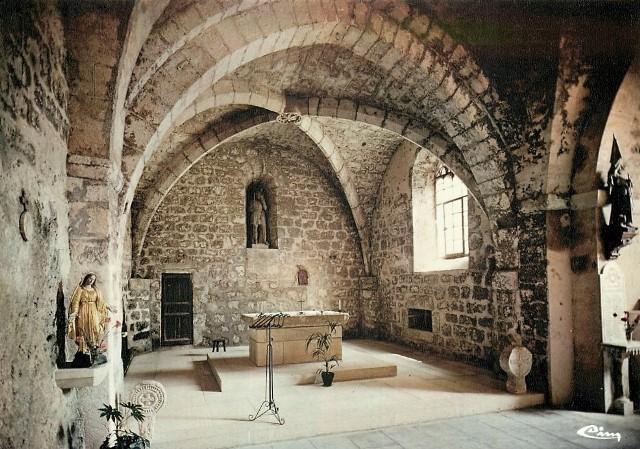

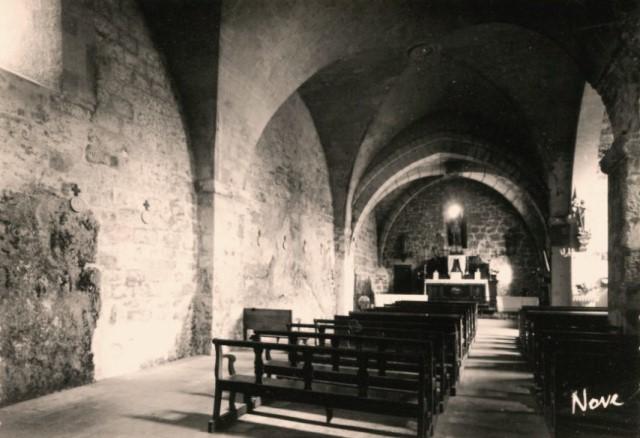

L’église Saint-Christophe

On y accède par un escalier taillé dans la roche. Construite en partie par les Templiers puis par les Hospitaliers au XIVème siècle, sur un plan régional, elle garde la sobriété des sanctuaires romans. Son clocher carré massif lui attribue un rôle majeur en bordure des chemins qui mènent à Saint-Jacques de Compostelle. Trois corbeaux sculptés ornent sa façade. A l’intérieur, une nef simple à deux travées voûtées, un chœur rectangulaire également voûté, des vitraux contemporains signés par le maître verrier Claude Baillon, qui ont la particularité d’être figuratifs. Sur la porte, une plaque de bronze gravée est destinée à rappeler aux fidèles qu’il faut songer au salut de ceux qui les ont précédés « Bona gens que par aïssi passatz, pregatz Diou per los trépassatz ».

L’église est classée au titre des Monuments Historiques en 1945.

L’ancien presbytère du XIIème siècle est classé au titre des Monuments Historiques en 1945.

Le cimetière et ses stèles discoïdales, est également classé au titre des Monuments Historiques en 1945.

Les maisons des XVème, XVIème et XVIIème siècles avec leurs escaliers extérieurs et leurs voûtes abritent des boutiques artisanales.

Le four banal du village Templier, longtemps à l’abandon, est aujourd’hui restauré et remis en fonction : pain à l’ancienne, fouaces et autres spécialités locales pour revivre les heures d’antan.

Entre l’église et l’enceinte fortifiée, le « don de l’eau », un évier de pierre qui permet, en temps de guerre ou d’épidémie, de désaltérer les voyageurs tout en maintenant fermées les portes du village.

Le moulin à vent de la colline du Rédounel est l’unique moulin à vent restauré de l’Aveyron. C’est un vieux moulin surplombant l’enceinte fortifiée de La Couvertoirade… vieux et mutilé : plus d’ailes, une base de pierres tronquée, pas arasée, déchiquetée, ouverte aux quatre vents.

vieux et mutilé : plus d’ailes, une base de pierres tronquée, pas arasée, déchiquetée, ouverte aux quatre vents.

L'association des Amis de La Couvertoirade décident de le faire revivre... Mille cinq cents heures de travail pour la toiture, la charpente et les ailes. L’artisan forge lui-même toutes les pièces métalliques, les clous, et les écrous en forme de fleurs. Le cabestan, fait dans un tronc de chêne, repose de chaque côté, dans un support en forme de berceau également sculpté, la charpente est en vieux chêne. Sur la coiffe elle-même, les bardeaux sont en acacia.  Elle est mobile et tourne sur elle-même grâce à des roulements à bille en bronze. Les ailes sont impressionnantes par leur taille, par leur forme, les côtés sont en acajou, pour éviter le pourrissement. Le dessous de la coiffe est en tilleul pour éviter l’intrusion des rongeurs et autres indésirables.

Elle est mobile et tourne sur elle-même grâce à des roulements à bille en bronze. Les ailes sont impressionnantes par leur taille, par leur forme, les côtés sont en acajou, pour éviter le pourrissement. Le dessous de la coiffe est en tilleul pour éviter l’intrusion des rongeurs et autres indésirables.

Les lavognes, mares naturelles empierrées, où se désaltèrent les troupeaux de moutons et de brebis dont le lait approvisionne quotidiennement les fromageries de Roquefort.

L’Hôtel de Grailhe est construit au milieu du XVIIème siècle par Antoine de Grailhe (voir § Nos ancêtres) autour d'une cour intérieure fermée par le rempart Nord, et d'une cour encadrée par les communs, donnant sur la rue d'Amoun.

Au-dessus de la porte d'entrée se trouve le blason de la Famille de Grailhe : deux oiseaux (corneilles ou gralhos en occitan) affrontés, juchés sur un arbre placé lui-même sur un lion et surmontés chacun d’une étoile. Cette porte donne sur un escalier à la française.

Derrière cet hôtel, à l’extérieur des remparts, se trouve un parc privé,

L'Hôtel est inscrit au titre des Monuments Historiques en 1934.

L’Hôtel de la Scipione est adossé au rempart. Sa construction remonte au XVème siècle.

Il est enjolivé par une tour d'escalier à vis, symbole de la noblesse de ses propriétaires.

Restauré, il abrite aujourd'hui, au rez-de-chaussée, un point d'accueil ainsi qu'une salle de présentation du patrimoine. La pièce du premier étage possède un beau cantou (grande cheminée) et une fenêtre à croisée à meneaux munie de coussièges (permettant de s'installer confortablement pour regarder au-dehors). Dans la pièce au-dessus, divers objets découverts à la Couvertoirade sont rassemblés.

Hameaux, lieux dits et écarts

La Pézade, le Cun, Cazéjourdes, la Baraque Froide, la Baraquette…

Les Infruts ou un circuit Acro Roc est créé : parcours aventure qui débute dans les arbres et se poursuit à travers les rochers ruiniformes, tyrolienne, pont de singe, tibétain, passerelles... au milieu d'un site naturel de rochers dolomitiques.

Belvézet et sa ferme, ruines d'une demeure des Templiers, transformée en ferme, qui a appartenu à Bernard de Martrin, chevalier et seigneur d'Esplas au XIVème siècle, puis à Etienne de Lavalette au XVIIIème siècle.

Le hameau est construit sur un ancien volcan dont les galets de lave ont servi à paver la lavogne.

Le nom vient de bel (beau, bel, grand) et véser (voir). C'est le nom occitan du belvédère. Depuis cette ferme, la vue sur les Cévennes est magnifique.

La Blaquèrerie dont le nom vient de blaca qui signifie chêne blanc en occitan, ceux-ci prospéraient autrefois sur le Causse.

Ce hameau, bien que ne possédant pas d’ouvrage de fortification, détient également un passé tout aussi chargé de l’histoire de cette France médiévale, en témoigne la tour templière du centre du village.

La Salvetat désigne au XIIème siècle un lieu d'asile établi par l'église, territoire délimité par des croix.

Un lac peut se former près de La Salvetat : La terra rossa, mélange d'argile et de sable dolomitique, s'accumule dans les points bas du causse. L'eau qui y circule lors de précipitations peut saturer les sols et rester en surface. Ces lacs ressuscitent le réseau fossile subaérien du causse. Ce phénomène de formation de lac est également très impressionnant sur la commune des Rives, à quelques kilomètres de là.

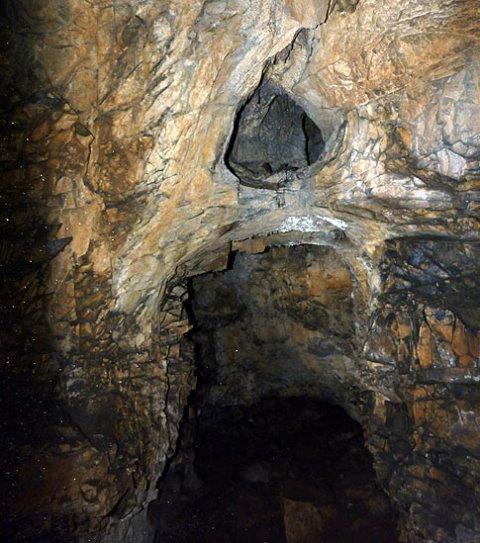

La Portalerie et son aven dont l’entrée s’ouvre à 50m environ du hameau : "...Après le puits d’entrée, une longue galerie d’abord vaste puis de section plus faible nous amène à près de 300m de l’entrée au sommet précédé de quatre grands gours. On débouche ensuite dans la grande salle. Au fond de cette salle, 10m plus haut à gauche, un puits de 8m. A droite, un long passage descendant à travers blocs et une salle inclinée, une nouvelle descente à travers blocs et une petite galerie en forme de laminoir sur 50m environ, on arrive au puits du Pendule que l’on peut court-circuiter par une étroiture à 5m en amont du puits. Après quelques courts ressauts, on atteint le premier des passages pouvant siphonner. On peut, lorsque le passage le permet, continuer jusqu’à un autre siphon qui, lors de sécheresse exceptionnelle, permet d’atteindre le siphon terminal."... (Source : Topographie, Groupe d’Etude et de Recherche Spéléologique et Archéologique de Montpellier G. E. R. S. A. M.).

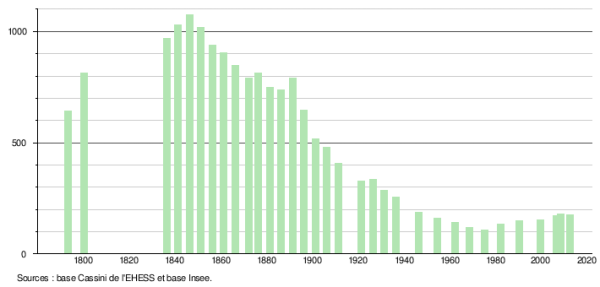

Evolution de la population

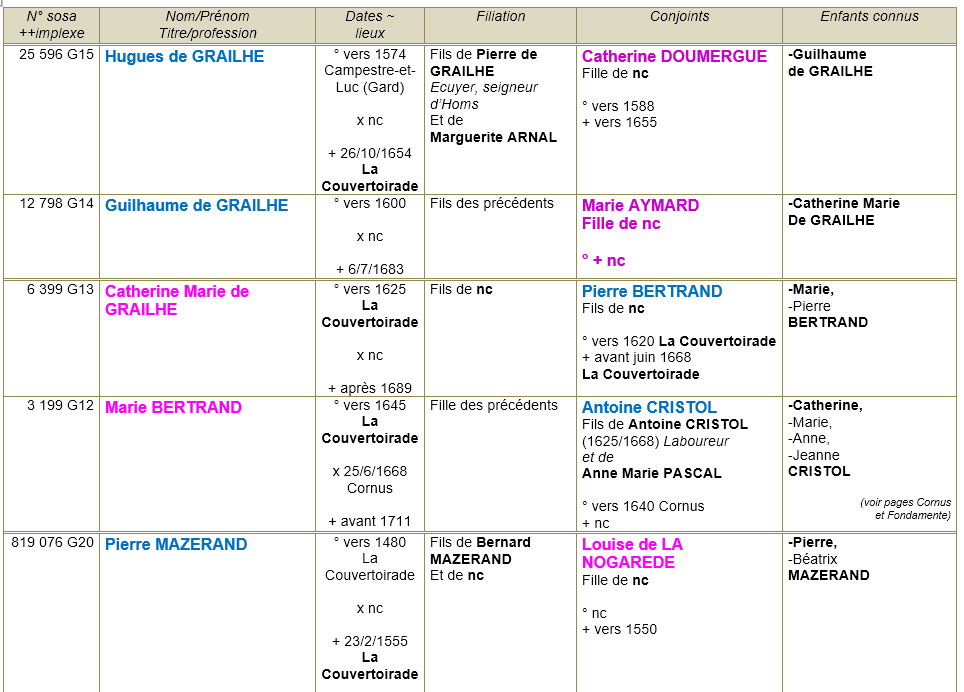

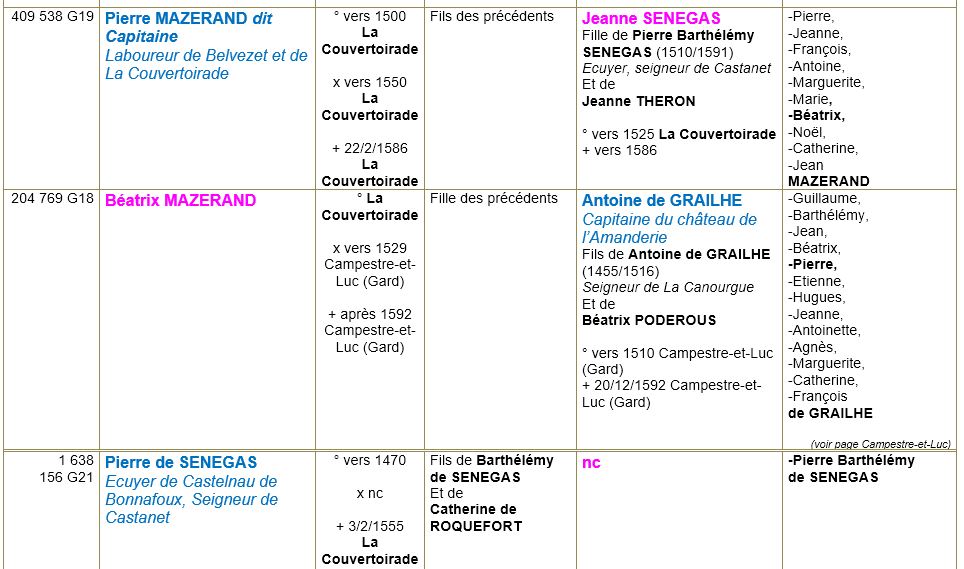

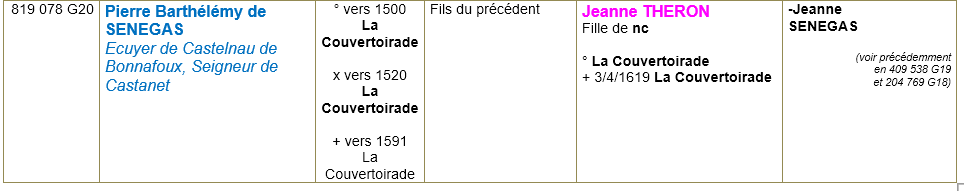

Nos ancêtres de La Couvertoirade…

La Famille de GRAILHE est une Famille noble et ancienne originaire du Larzac où elle possède autrefois, comme dans les Cévennes, plusieurs terres considérables.

Ses membres sont sires de Grailhe, sieurs de Brusque, de l'Amanderie, de la Malène, des Angles, d'Homs de Campestre-et-Luc (Gard), de la Grisière, de Rocoméziers, de la Canourgue, de Ceilles, châtelains de La Couvertoirade, de Campestre, vicomtes de Creyssels...

Dans un titre du château de Brusque en 1327, Raymond de Grailhes (1290/1330) transige au nom des habitants avec le seigneur de Clermont-Lodève au sujet des redevances féodales. Il est déjà cité en 1309 comme donzel (seigneur) de Brusque. Il apparait comme sosa dans mon arbre généalogique.

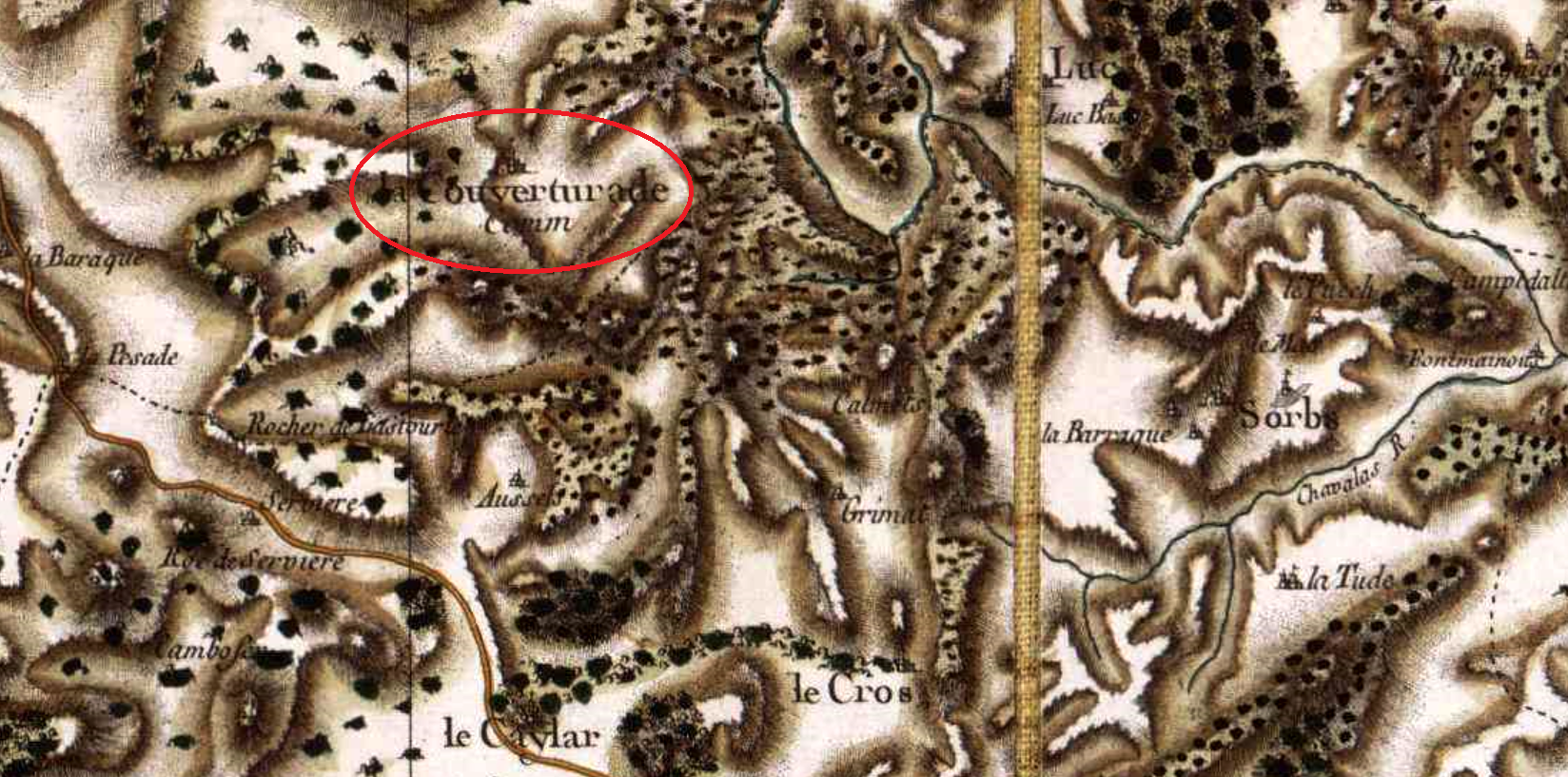

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues ... : Wikipedia ; Office de Tourisme Larzac et Vallées ; Tourisme Aveyron ; Site officiel de la Couvertoirade ; Aveyron.com ; Les plus beaux villages de France ; Tourisme Midi-Pyrénées ; Entre 12 et 34 ; Le Petit Fûté ; Association Les Amis de la Couvertoirade ; Les Amis de Saint-Caprais ; Photo de la Portalerie ; Archives historiques de la Noblesse Française ; genealogiegargadennecjulien.blog4ever.com ; association Camin Ferrat sur le domaine de Grailhe

Date de dernière mise à jour : 29/10/2024