Laroque

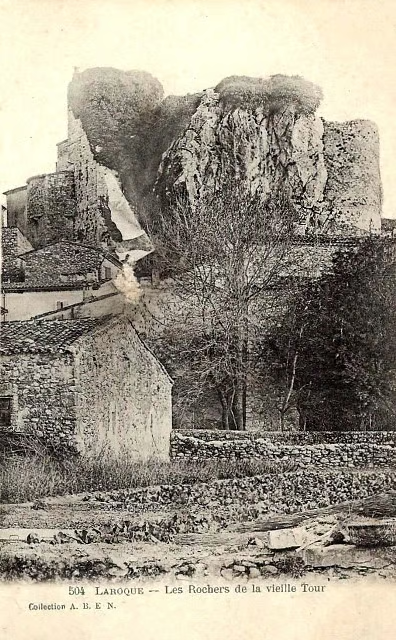

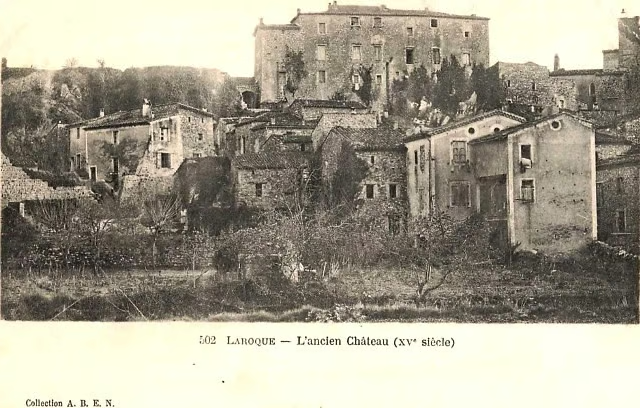

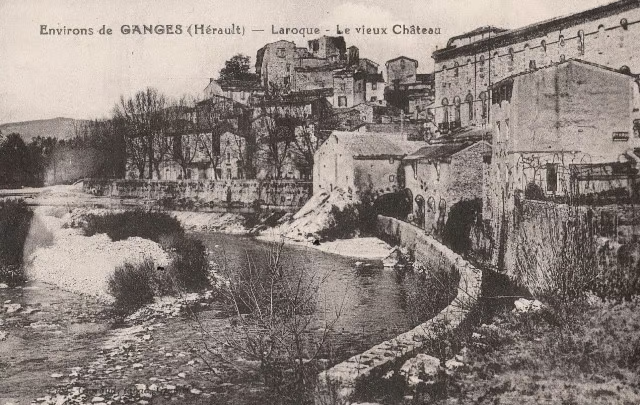

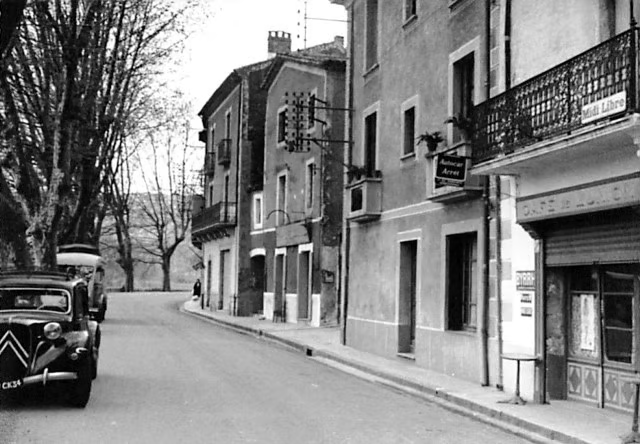

Situé dans le Nord-Est du département, le village médiéval fortifié de Laroque-Aynier, bâti sur un piton rocheux dont le pied borde l’Hérault à la sortie des gorges, est un bourg considérable dans les Cévennes. Ancien poste de guet surveillant l'accès à la vallée de l'Hérault, le château domine le village.

Situé dans le Nord-Est du département, le village médiéval fortifié de Laroque-Aynier, bâti sur un piton rocheux dont le pied borde l’Hérault à la sortie des gorges, est un bourg considérable dans les Cévennes. Ancien poste de guet surveillant l'accès à la vallée de l'Hérault, le château domine le village.

Son site stratégique, ouvrant la porte de la plaine languedocienne aux Cévennes, permet, du haut de son donjon-tour, l’observation circulaire complète de tout l’arrière-pays en contrôlant les entrées et les sorties des diverses vallées. Lieu de vie permanent depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, il adapte l’intérêt de sa situation à chaque évolution de la civilisation.

La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000, les Gorges de l'Hérault et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les communes limitrophes sont : Agonès, Cazilhac, Ganges, Moulès-et-Baucels et Saint-Bauzille-de-Putois.

Héraldique

Héraldique

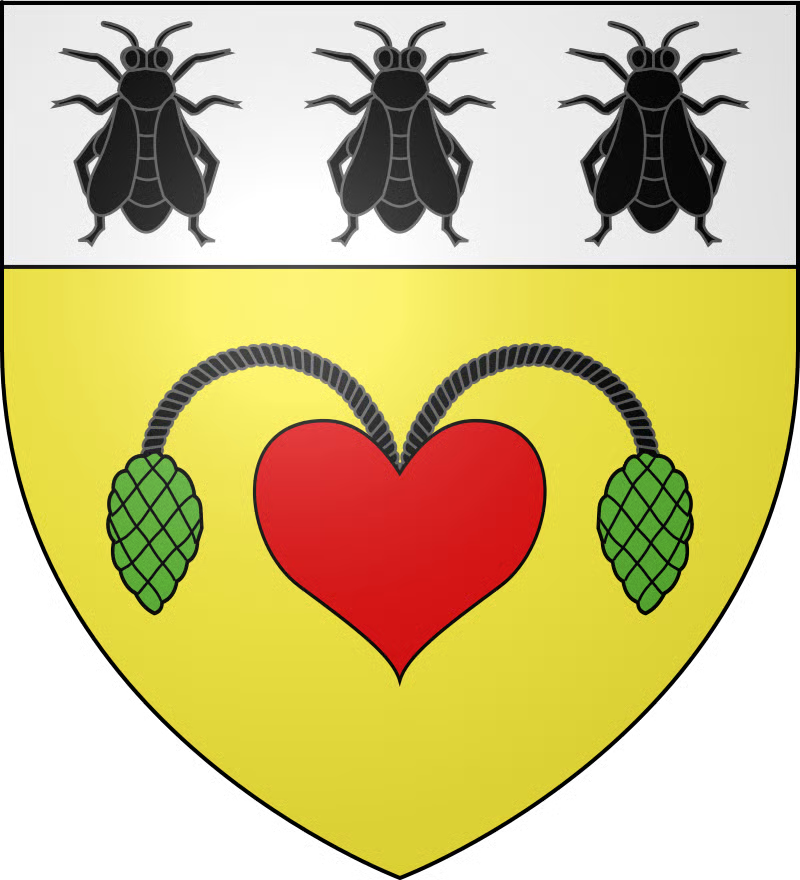

Les armes de la communes se blasonnent ainsi : D'or à un cœur de gueules accosté de 2 pommes de pin renversées de sinople reliées au cœur par 2 cordons en arc de cercle de sable ; au chef cousu d'argent chargé de 3 mouches à miel de sable (à gauche).

Depuis 2004, remplace : D'azur au rocher d'argent, surmonté de trois croisettes d'or rangées en chef (à droite).

Hydrographie

La commune est drainée par l'Hérault, le Rieutord, le Merdanson et par deux autres petits cours d'eau.

Toponymie

Le seigneur de La Roque, est l'ainé de la Famille. Ainé s'écrit alors ainié. il décide de l'ajouter au nom du village qui devient La Roque Aynier.

Histoire

Histoire

A la Préhistoire, le fleuve Hérault, navigable par radeau, est la seule voie d’accès à l’arrière-pays. L’homme de Cro-Magnon contrôle ce passage depuis la grotte des lauriers dans la falaise. Pour preuve de son habitat il y a 15 à 20 000 ans, 1 500 objets de vie et 500 outils sont découverts.

Vers 7000 ans avant J.-C., les moutons arrivent à l’état sauvage et trouvent d’eux-mêmes la Draille de la Lusette, qui continue d’être empruntée par la transhumance, après la domestication.

Les Phéniciens utilisent l’Hérault pour accéder aux mines d’or et d’argent des Cévennes et profitent du site pour protéger Ganges.

Les Celtes, Gaulois, laissent des dolmens dans les bois du Thaurac, et des menhirs à Ginestous.

Les Gallo-Romains utilisent le sommet du rocher comme oppidum.

Les légionnaires Romains, qui ont défriché les terres, habitent la Villa Bancal. Le château abrite des soubassements de l’époque.

Les Wisigoths du VIème au VIIIème siècle laissent plusieurs vestiges en pierre : colonnes, bases d’autel, abaque d’arc moyen de chapiteau.

A l’époque Carolingienne vers 780, l'abbé Benoît d’Aniane (750/821), fils du comte de Maguelone, fait construire le prieuré de Saint-Brès, abri pour les voyageurs. Des soubassements de maisons du village, en petits moellons de pierre, témoignent également de cette époque.

Le Moyen Age, laisse les principaux souvenirs de la vie du village.

La chapelle castrale Saint-Jean est donnée par les seigneurs en 1155 pour former la paroisse de Laroque. L’église paroissiale Sainte-Madeleine est construite en dehors des remparts, au XIIème siècle.

Le roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270, portrait de droite) essaye de démilitariser le village en faisant écrêter le donjon, mais Ugolino dei Conti di Segni, pape Grégoire IX (1150/1241) s’y oppose.

Au XIVème siècle, le village est étendu jusqu’aux bords de l’Hérault. L'enceinte basse des les remparts est construite en protection contre les routiers apparus pendant la Peste Noire et la Guerre de Cent Ans.

Au XIVème siècle, le village est étendu jusqu’aux bords de l’Hérault. L'enceinte basse des les remparts est construite en protection contre les routiers apparus pendant la Peste Noire et la Guerre de Cent Ans.

La Renaissance laisse de belles portes, entre autres une de maître sculpteur, dans les ruelles entre les deux enceintes, ainsi que la demeure seigneuriale restaurée à cette époque avec son grand escalier et sa coquille Saint-Jacques.

Le cardinal Armand Jean Duplessis de Richelieu (1585/1642, portrait de gauche) fait démolir une petite partie des remparts extérieurs pour soumettre les féodaux.

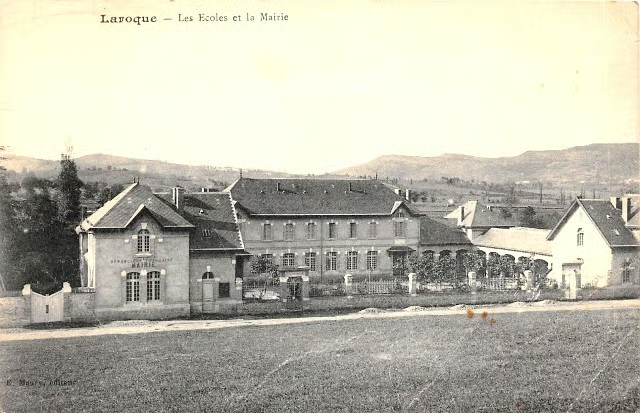

La prospérité industrielle du XIXème siècle est marquée par l’imposante filature à l’entrée du village.

L'arrivée des premiers immigrés espagnols a lieu entre 1906 et 1911. La plupart provient de la Comarque de la Safor (province de Valence), les femmes, ouvrières qualifiées à la filature de soie d'Almoines fondée en 1848, sont sollicitées par leur employeur pour venir compléter la main-d'œuvre française.

Les seigneurs et gens de la noblesse

La Famille de Sauve, branche cadette de la puissante Maison d'Anduze.

Béranger de Sauve possède à Laroque des biens et une partie des droits seigneuriaux. Il est cité en 1155 comme un des trois principaux donateurs pour l'érection de la paroisse.

La Famille Arnauld posséde à Laroque des biens et une partie des droits seigneuriaux.

Guillaume Arnauld est cité en 1155 comme un des trois principaux donateurs pour l'érection de la paroisse.

La branche aînée de la Famille de La Roque, posséde à Laroque des biens et une partie des droits seigneuriaux.

A partir du XVème, cette Famille se divise en trois branches qui essaiment en Languedoc, Auvergne et Vivarais : la branche de Couloubrines (éteinte au XIXème siècle), la branche du Mazel et plus tard de Montel (éteinte depuis le XIXème siècle), la branche du Vivarais (branche fondée par Pierre de La Roque, au XVIIème siècle, seule subsistante).

Ils sont co-seigneurs de Laroque, de pères en fils :

Hugues de La Roque (1050/1107) comte de Valence, époux en 1075 de Guillemette de Trencavel de Lautrec d'Albi, fille du vicomte de Nîmes et d'Alby et veuve du vicomte de Béziers, Raimond Bernard de Trencavel (1036/1074) ; Raimond Pierre de La Roque (1075/1132) époux de ... de Merlet ; Raimond de La Roque (100/1155) cité en 1155 comme un des trois principaux donateurs pour l'érection de la paroisse en présence de son fils, ainsi que de bon nombre de ses frères ; Guilhem de La Roque (1130/1201) époux en 1175 de Marie de Narbonne ; Ainier de La Roque, né vers 1150, époux de ... de Mostuejouls ; Fredol de La Roque, né vers 1200 ; Ainier II de La Roque (1230/1279) ; Fredol II de La Roque (1250/1279) époux de Ferrande Mostuejouls (1259/1305) ; Raimond de La Roque (1275/1341) époux vers 1320 d'Hélène de Faramond puis de Jeanne Audouard ; Guilhem de La Roque (1282/1350) ...

La Famille de Saussan est coseigneur de Laroque du XIIIème siècle jusqu'à la Révolution Française.

Bertrand de Saussan, donne en 1630 la cloche qui se trouve toujours sur le donjon. Il est enterré dans la chapelle Saint-Jean.

En 1655, Isabeau de Saussan (+1671) épouse au château de Laroque Hector de La Tour de La Charce de Gouvernet (1620/1663), baron de Cornillon et transmet ses droits sur Laroque à sa fille Marie de La Tour de La Charce (1661/1698), dame de La Roque et d'Arènes qui épouse en 1674 Fulcrand de Roquefeuil.

La Famille de Roquefeuil est coseigneur de Laroque du XVIIème siècle jusqu'à la Révolution Française, à la suite du mariage de Fulcrand Henri François de Roquefeuil (1651/1717), vicomte de Gabriac avec Marie de La Tour de La Charce.

Henri de Roquefeuil (+1744), marquis de Roquefeuil, époux en 1717 de Françoise de Montaud ; François de Roquefeuil (+1764) époux en 1746, de Marie Jeanne Magdelaine Suzanne de Baschi du Cayla (1724/1764).

Ces trois générations sont enterrées dans la chapelle Saint-Jean.

Patrimoine

Le château

Place forte des XIème et XIIème siècles, le donjon date du Xème siècle. Pentagonal, il se dresse à près de 36m de hauteur jusqu'à ce qu'il soit écrêté sur ordre du cardinal de Richelieu. Actuellement, il est haut de de 27m, sa partie supérieure est remaniée en pierres à bossage. Il abrite une cloche en son sommet qui sert durant de longues années de timbre à l'horloge. Elle est classée aux Monuments Historiques en 1942. Le corps de logis adjacent date du XIIème siècle. La chapelle castrale date du XIème siècle, elle est agrandie au XIVème siècle sur la cour du château. Sa sacristie est installée dans une ancienne échauguette militaire, visible de l'extérieur à l'angle du mur du donjon.

La demeure seigneuriale, en léger retrait des précédents bâtiments, est une énorme bâtisse remaniée au XVIème siècle. Parmi ses arcades, figure toujours taillé dans la pierre le blason de la Famille de La Roque, coseigneurs de Laroque et une cour voisine abrite l'ancienne cuve baptismale en pierre de la chapelle castrale.

L'escalier d'accès, les façades et les toitures du château ainsi que l'ancienne chapelle castrale, font l’objet d’une inscription au titre des Monuments Historiques en 1979.

La chapelle Saint-Jean

Propriété des seigneurs, la chapelle, adossée au donjon du château et placée sous le vocable de Saint Jean, fait partie intégrante de l'ancien castrum. Destinée à l'origine à un usage privé, elle est finalement donnée en 1155 à l'Évêque de Maguelone afin que le village, qui relève de la paroisse voisine de Ganges, soit érigé en paroisse indépendante.

Elle ne reste église paroissiale que peu de temps car elle devient rapidement trop exiguë pour une population en pleine croissance. Dès la fin du XIIème siècle, une nouvelle église, plus vaste, est construite hors les fortifications en bordure de l'Hérault et placée sous le vocable de Sainte Marie-Madeleine.

La chapelle, protégée par l'enceinte du vieux castrum, ne redevient église paroissiale qu'à l'occasion des périodes troublées. Elle est agrandie sur la cour du château au XIVème siècle pour pouvoir accueillir toute la population.

Au XVIIème siècle et XVIIIème siècle, plusieurs membres de la Famille des seigneurs y sont ensevelis.

Au cours du siècle suivant, la chapelle est dédiée à la Vierge et à Saint Dominique par le chanoine Roussel, resté 57 ans curé de la paroisse, de 1833 à 1890. Elle devient finalement propriété communale en 1905 à la suite de la loi de séparation des Églises et de l'État.

En 1978, son toit s'effondre, Marie Rose Aifre, propriétaire du donjon et du corps de logis du château, crée l'Association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean de Laroque pour sauver le bâtiment de la ruine. L'abside romane est également restaurée.

En 2001, l'association devient l'Association de sauvegarde et de mise en valeur de la Chapelle Saint-Jean et du Patrimoine historique de Laroque-Aynier. Un programme de restauration complète de la chapelle est lancé avec le soutien des Monuments historiques et des Bâtiments de France. Les travaux s'échèvent en 2005 et en 2009, l'autel roman, qui a pu être reconstitué à partir des éléments d'origine dispersés dans le bâtiment, est réinstallé dans l'abside médiévale.

Actuellement, la chapelle est toujours sacralisée et une messe y est célébrée au moins une fois par an pour la Saint Jean-Baptiste. Ses deux cloches sonnent tous les jours l'Angélus en même temps que celles de l'église paroissiale de Sainte Marie-Madeleine. La chapelle accueille également des animations culturelles : concerts de musique, chorales et expositions.

Elle fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments Historiques en 1979.

L'église Sainte-Marie-Madeleine

Située hors les murs, elle est bâtie à la fin du XIIème siècle pour pallier l’exiguïté de la chapelle Saint-Jean. Du XIVème jusqu’à la fin du XVIIème siècle, durant la période des Guerres Religieuses, le culte paroissial retourne à la chapelle Saint-Jean protégée par les remparts.

Victime de la Réforme, elle est démantelée et sert de grenier à foin et de bergerie durant la Révolution Française.

Elle est rehaussée en 1898 pour éviter les inondations de l’Hérault.

Depuis elle reste l’église paroissiale de Laroque, même si la chapelle Saint-Jean est toujours sacralisée.

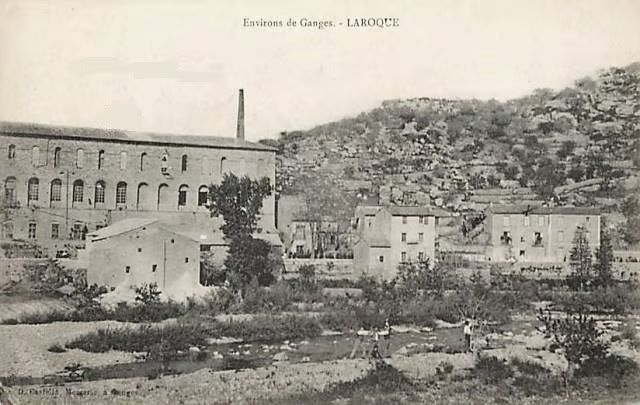

La filature de soie - fabrique de chaux

En 1838, la filature de soie est construite par les deux frères Valmalle. Elle permet d'extraire et de dévider le fil de soie du cocon en le trempant dans une bassine d’eau bouillante, pour vendre le fil de soie aux bonneteries du village et de la région. En 1880, la filature compte 177 bassines et fabrique également la filose.

Un des frères commerce avec le Japon, échange les graines pour éviter la consanguinité. Il y fonde un comptoir.

Avec 2 niveaux élevés sur un demi sous-sol, bâties en grosses pierres de taille, chaque niveau compte 14 baies arc plein cintre ; les murs du sous-sol font 2m d’épaisseur, le sous-sol est en voûtes d’arête. La filature cesse sont activité en 1888.

De 1884 jusqu’en 1920, elle est transformée en usine à chaux, le moulin à foulon (drapier) devant servir de broyeur. Au pied du soubassement actuel, se remarque encore un cône de chaux. La cheminée existante, au Nord est celle du four à chaux.

Elle est aujourd'hui restaurée et transformée en appartement de standing et inscrite aux Monuments Historiques en 1981.

La grotte de la Vache

Cette grotte préhistorique (50 000 ans avant J.-C.) est située dans la falaise du Thaurac et surplombe les gorges de l’Hérault. Elle fait partie de toute une série de grottes préhistoriques haletées au magdalénien, voir même au solutréen.

Au siècle dernier, les ingénieurs du C.N.R.S. et des spéléologues ont retrouvé 1800 objets de vie et 500 outils.

Une gravure pariétale d’un auroch blessé orne l’entrée d’une très belle facture. Elle est unique dans la vallée de l’Hérault et dans la région.

Sans être mentionnée sur la cartographie de l'IGN, elle est située à proximité immédiate des grottes des Lauriers, du Maire et du Renard.

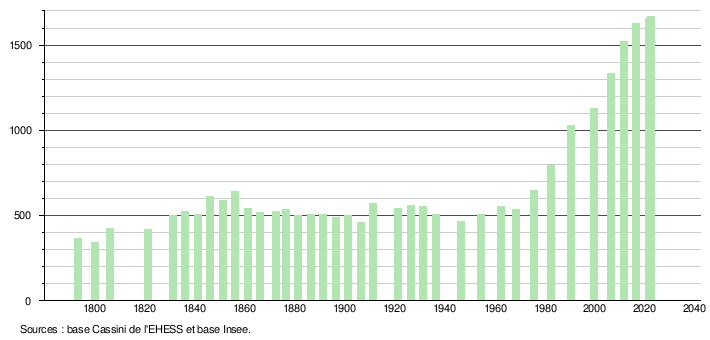

Evolution de la population

Personnage lié à la commune

Fernand Portal (1855/1926, portrait de droite en 1881) né à Laroque dans une famille modeste dont le père est cordonnier.

Ses deux frères meurent en bas âge, il a une sœur. Envoyé étudier chez un oncle curé puis au petit séminaire de Beaucaire sans succès, il est envoyé au petit séminaire de Montpellier où les Lazaristes enseignent depuis 1845. Il rejoint cette société de vie apostolique au séminaire parisien,  95 de la rue de Sèvres, en 1874. Il suit un parcours ecclésiastique classique : il fait ses vœux en 1876, reçoit la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat en 1878, est ordonné diacre en 1879 puis prêtre en 1880.

95 de la rue de Sèvres, en 1874. Il suit un parcours ecclésiastique classique : il fait ses vœux en 1876, reçoit la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat en 1878, est ordonné diacre en 1879 puis prêtre en 1880.

D'un naturel aventurier, il nourrit le désir de partir comme missionnaire en Chine mais sa santé, fragilisée depuis 1878 par une infection pulmonaire, l'oblige à renoncer à cette voie et à s'engager dans l'enseignement. Suit une dizaine d'années de professorat dans divers grands séminaires méridionaux à Tours, Oran, Lisbonne, Nice et Cahors. Des hémoptysies* l'obligent à un séjour à Madère où il rencontre en 1889, un lord anglo-catholique Charles Lindley Wood (1839/1934) 2e vicomte d'Halifax qui s'est donné pour projet le rapprochement des catholiques et des anglicans, une durable amitié lie les deux hommes à travers cette ambition.

Les deux hommes organisent les Conversations de Malines de 1921 à 1926, pour tenter le rapprochement de personnalités catholiques et anglicanes sous la direction du cardinal belge Désiré Joseph Mercier (1851/1926). L'expérience se termine avec la mort du cardinal Mercier, suivie de près par celle de Fernand Portal. Rome y oppose l’encyclique Mortalium Animos de 1928 sur l'Unité véritable de l'Église, condamnant l'œcuménisme naissant. Néanmoins certains considèrent les conversations de Malines comme un jalon crucial de l'Histoire de l'œcuménisme moderne.

Faubourgs, quartiers, lieux-dits, hameaux et écarts...

Cambézard, Graviélasse, Issert, Le Cabanis, Le Mazet, Le Ponteil, Le Vigné, Les Fourniès, Mas d'Aussel, Mas Roux, Monplaisir, Terre rouge.

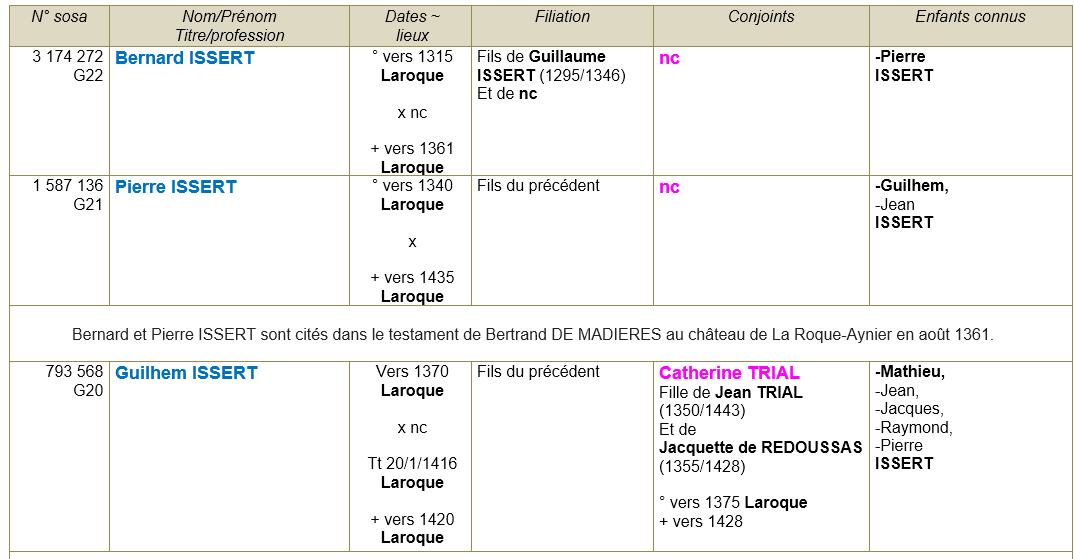

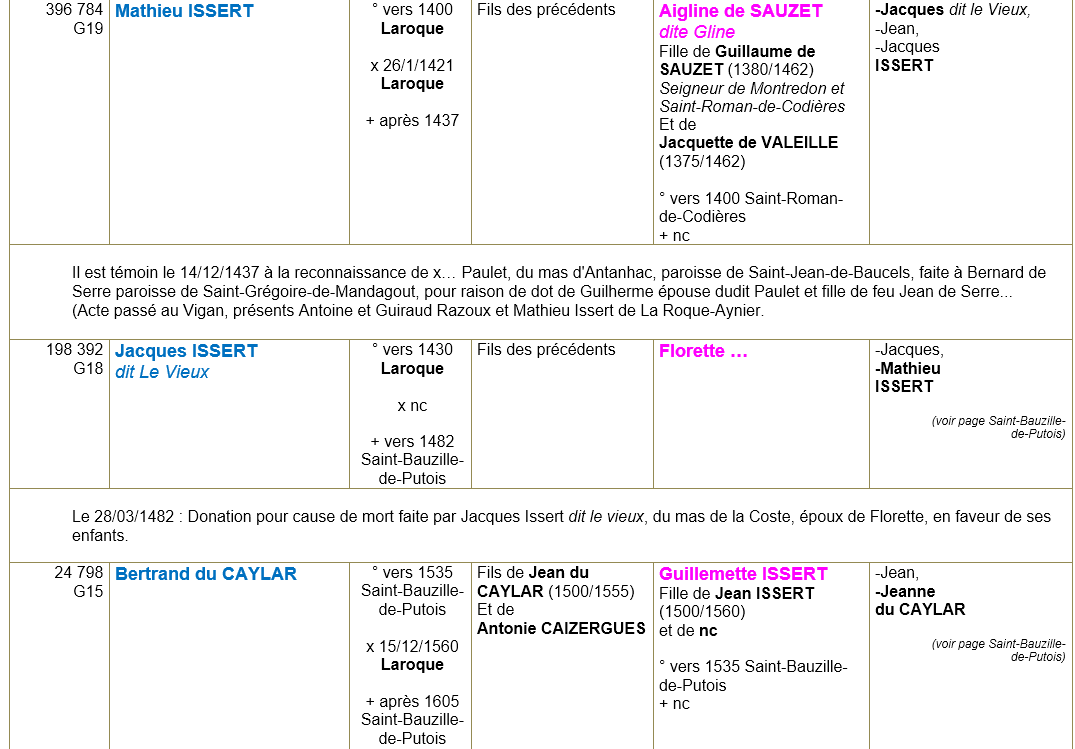

Mes ancêtres de Laroque

Carte de Cassini

Notes

* L'hémoptysie est un rejet, à l'occasion d'effort de toux, de sang provenant des voies aériennes sous-glottiques.

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues... : Wikipedia ; Mairie de Laroque

Date de dernière mise à jour : 10/08/2025