Ganges

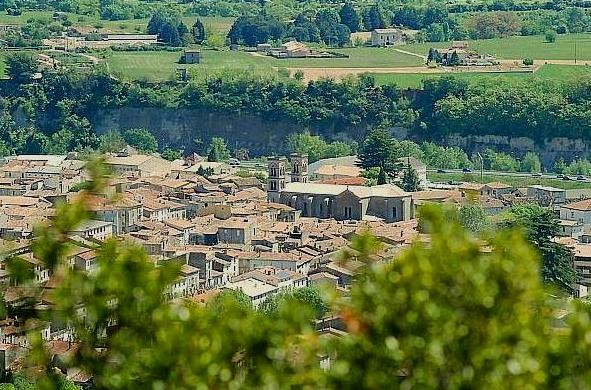

Ancienne capitale du bas de soie de luxe, à la porte Sud des Cévennes, à quelques kilomètres au Nord de Montpellier, la ville se trouve dans un bassin de calcaire cerné de crêtes blanches, entouré par les premiers contreforts des Cévennes, blottie au pied de la colline de Ranz.

La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000, les gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les villages alentour, Saint-Julien-de-la-Nef, Saint-Laurent-le-Minier, Cazilhac, Laroque, Moulès-et-Baucels, Sumène, forment avec la commune le Pays Gangeois.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : Ecartelé d'argent et de sable, à quatre lions de l'un en l'autre.

Hydrographie

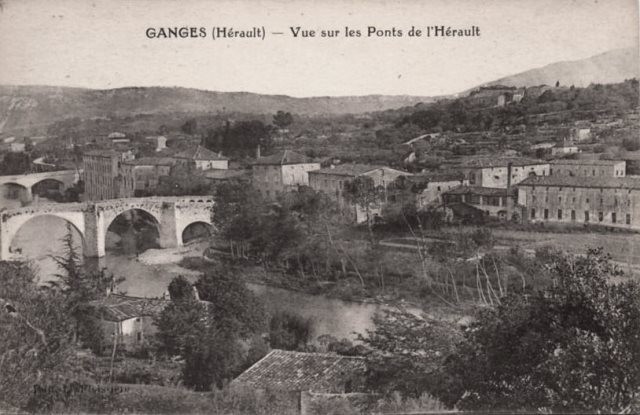

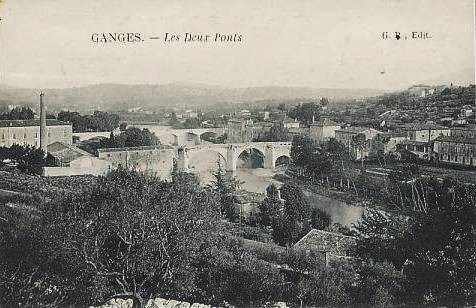

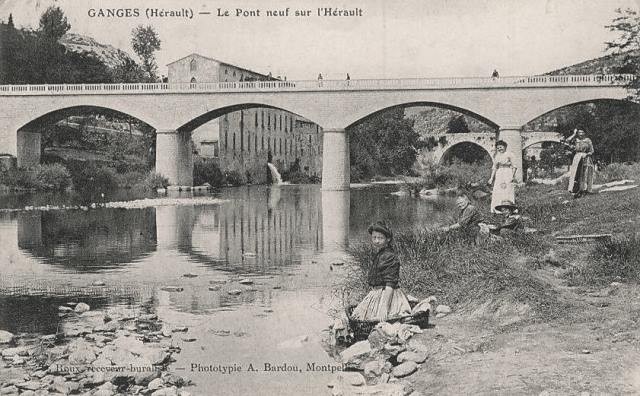

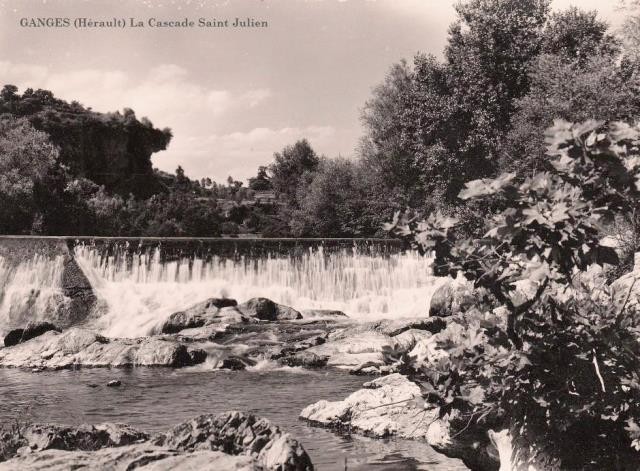

La commune est au confluent de l’Hérault, du Rieutord et de la Vis.

Histoire

Histoire

Les vestiges trouvés laissent supposer la présence de la ville au 1er siècle avant J.-C. mais on situe l’origine aux alentours du IIIème siècle avant J.-C. par l’émigration de peuples Celtes (les Volques Arécomiques) qui s’installent sur tous les contreforts des Cévennes.

La ville de Ganges est mentionnée à l'époque gallo-romaine sous le nom d'Aganticum.

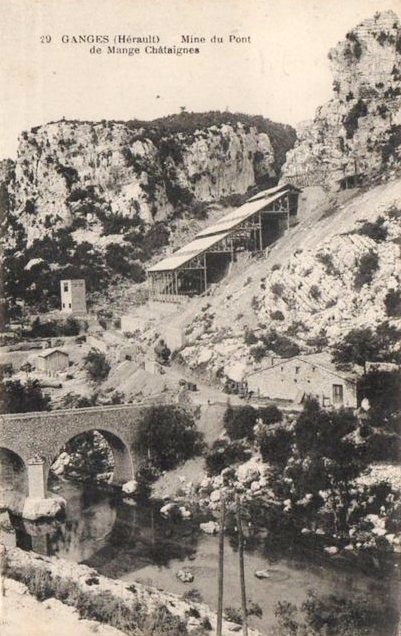

La position géographique de Ganges est stratégique : située entre plaines et montagnes, aux confluents de trois fleuves, c’est un lieu de passages et d’échanges grâce aux minerais présents dans la région (fer, plomb, argent).

Cœur de la seigneurie, le bourg de Ganges est le centre d'un terroir rural où on cultive du blé, des olives, du vin, où on élève des moutons et des vers à soie et où on plante des mûriers. Les activités agricoles et artisanales marquent le paysage, notamment par la construction de nombreux moulins drapiers et bladiers. La propriété agricole est morcelée et réduite, mais des villageois possèdent des terres dans les terroirs voisins de Cazilhac et Laroque, terres seigneuriales.

L'artisanat est fortement présent dans le village, sous la forme de nombreux métiers : tanneurs, tonneliers, cordonniers, marchands, drapiers, tisserands... Cette population agricole et artisanale donne à Ganges sa dimension commerciale, encouragée par sa situation géographique. Le bourg est une place d'échange avec les Cévennes, à l'occasion de foires régulières, mais aussi grâce à la route du sel qui, des étangs languedociens, pénètre le Massif Central par Ganges.

Au XIIème siècle, un château est bâti au centre de la vieille ville, à l'emplacement actuel des halles. A cette époque, la ville est sous la domination d'un seigneur de la Famille des Pierre. Ganges est alors protégé par une enceinte avec quatre portes d'accès : la porte du Bouquié (au niveau du pont actuel de Saint Hippolyte-du-Fort), la porte de la Croix (face au temple), la porte du Four (au niveau de la rue des Barrys) et la porte de Laroque (au 21 rue Portail de Laroque). De ces portes ne restent que peu de traces : l'amorce de l'arc de voûte en face du pont de Saint-Hippolyte-du-Fort et rue Portail de Laroque. Le tracé actuel de la commune date de cette période : dédales de ruelles étroites, traverses voûtées, jardins et cours en étage, la vieille ville est typique des villes cévenoles médiévales.

Depuis 1270, la ville est autorisée à élire tous les ans deux syndics et à s'ériger en commune. Elus à la Saint-Jean, les syndics détiennent des pouvoirs considérables. Ils gèrent les finances de la ville, ordonnent les dépenses et doivent rendre compte de leur gestion à six auditeurs chargés de les contrôler. Ils sont assistés d'un Conseil de douze membres élus par les quartiers qui, en cas d'opposition entre syndics et conseillers, peuvent arbitrer les conflits. La Communauté villageoise profite de l'affaiblissement du pouvoir seigneurial, à l'occasion des successions, pour racheter d'autres libertés. Elle obtient notamment l'emphytéose perpétuelle de deux fours et d'un moulin à huile, le droit de pêche dans l'Hérault, le droit de vendre du vin à volonté ; ces droits acquis deviennent une source de revenus importants. Cet attachement aux libertés est renforcé par l'avènement du protestantisme qui, au XVIème siècle, pénètre fortement la population et tend à s'imposer comme le moteur de la vie municipale par le biais du Consistoire. Le pouvoir seigneurial conserve son droit de justice et d'autres droits symboliques ; il reste le grand propriétaire foncier. Le seigneur est représenté par le viguier qui, en son absence, est le premier personnage de Ganges.

Un four à chaux, dans les faubourgs de Ganges, est cité dans un contrat en 1575.

La communauté villageoise est d'environ 2400 habitants au XVIIème siècle ; l'accroissement est régulier du fait de l'attraction de Ganges sur les localités voisines.

En l’An II de la République Française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire, baptisée société populaire républicaine.

Au XVIIIème siècle, François Bonnefous est un personnage marquant de l'histoire municipale.  Juge au service des marquis de Ganges, il est également viguier, puis maire de Ganges ; il exerce en outre des fonctions de secrétaire, d'archiviste et de régisseur du marquisat de Ganges ; il est enfin curateur honoraire du dernier marquis Philippe Maurice Charles de Vissec.

Juge au service des marquis de Ganges, il est également viguier, puis maire de Ganges ; il exerce en outre des fonctions de secrétaire, d'archiviste et de régisseur du marquisat de Ganges ; il est enfin curateur honoraire du dernier marquis Philippe Maurice Charles de Vissec.

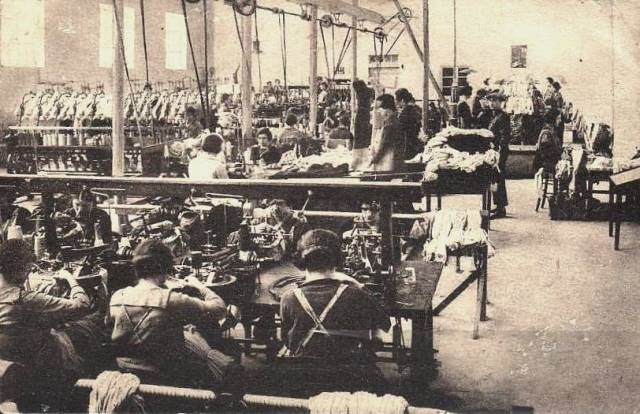

La Révolution industrielle s'accompagne de l'essor de l'industrie du fil de soie puis de la bonneterie qui vont marquer durablement la ville au XIXème et au XXème siècle.

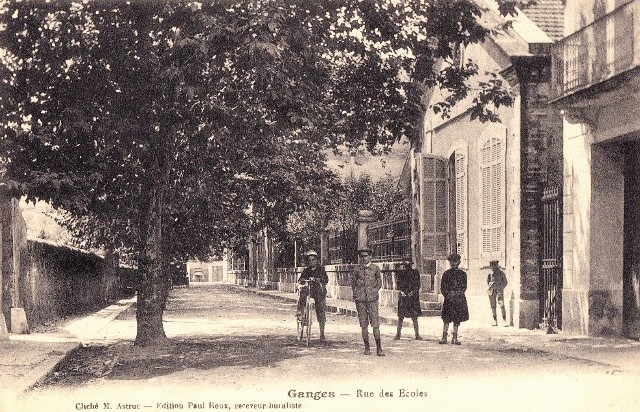

L’école publique et laïque est construite vers 1886 et inaugurée en 1897.

Le 24 août 1944, 3000 allemands tentent à Ganges de forcer le passage de l’Hérault. La ville est défendue par le maquis d’Aigoual-Cévennes (ci-contre à droite) qui réussit à faire battre en retraite l’ennemi après dix heures de lutte acharnée.

Les seigneurs et gens de la noblesse

Les premiers seigneurs de Ganges, de la dynastie des Pierre, sont attestés à partir de la moitié du XIème siècle. Lors de la 1ère croisade, Guillaume de Pierre, accompagnant Raimond de Saint-Gilles (1042/1105), comte de Toulouse, sert en 1098, au siège d'Antioche, et meurt au siège de Tyr. Son frère, Pierre de Pierre (1050/1116), est le premier baron de Ganges attesté vers 1050. Ces seigneurs sont d'abord vassaux des comtes de Melgueil, pour une partie de la baronnie de Ganges, puis des évêques de Maguelone, après la réunion du comté de Melgueil au domaine de l'évêché de Maguelone.

Les seigneurs de Pierre, outre la seigneurie de la ville et du château de Ganges, possèdent, aux XIIème et XIIIème siècles, les terres de Sumène, Brissac, Montoulieu, Londres, Cazilhac, Soubeyras, les villes de Gignac et de Molières, et les baronnies de Pierrefort, de Castries (vendue à la Famille de la Croix en 1495), de Montfrin et d'Hierle, constituant une importante puissance seigneuriale en Languedoc.

- La Maison de Pierre noue des alliances avec de prestigieux lignages dont la Famille d'Anduze, eux-mêmes apparentés aux comtes de Toulouse et aux seigneurs de Montpellier :

Pons de Pierre (1079/1116), fils de Pierre de Pierre, est à l'origine de la lignée des barons de Ganges ; son fils, Raymond de Pierre (1110/1172) est l'époux vers 1150 de Vierne d'Anduze ; leur fils, Pons de Pierre (1150/1218) est l'époux vers 1175 de Aygline de Saint-Maurice ; leur fils, Raymond de Pierre (1180/1268) est l'époux d'Asalacie de Bernis ; leur fils, Raymond de Pierre (1220/1270) est l'époux de Garcinde de Touroulle ; leur fils, Pons de Pierre (1250/1305) est l'époux de Béatrix d'Anduze le 17 juin 1275 ; leur fils, Raymond de Pierre (°1285) est l'époux vers 1310 de Miracle de Cénaret.

- La Maison des Pierrefort :

La fille du couple précédent, Béatrice de Pierre (1300/1353), porte l'héritage dans la Maison de Pierrefort, par son mariage, le 13 octobre 1322, avec Gilbert II de Pierrefort (1300/1348) ; leur fils, Raimond de Pierrefort (1335/1372) hérite vers 1346 de la baronnie de Ganges, il est l'époux le 3 août 1362 de Florie de Landorre ; leur fils, Bertrand de Pierrefort (°1370) est l'époux le 13 mars 1391 de Blanche de Séverac ; leur fils, Louis de Pierrefort (1400/1471) est l'époux vers 1420 de Anne Brachet ; leurs deux fils sont co-seigneurs de Ganges, Jean de Pierrefort (1425/1508) est l'époux de Françoise de Chalençon et Bertrand de Pierrefort (1430/1511) est l'époux de Louise de Cénaret.

- La Maison d'Hérail :

La fille de ce dernier couple, Jeanne de Pierrefort (°1488) porte l'héritage dans la Famille d'Hérail par son mariage le 2 novembre 1508 avec Pierre d'Hérail de Lugan (°1480), seigneur de Buzaringue-en-Rouergue.

- La Maison de Saint-Etienne :

Le fils des précédents, René d'Hérail, époux le 19 mars 1543 de Jeanne de la Roue, hérite de la baronnie de Ganges et Pierrefort, en 1554, après avoir contesté devant le Parlement de Toulouse la donation de la baronnie faite par Françoise de Pierrefort, sa tante, à son époux Jean de Béziers (+1556). Il prend les noms et armes de la Famille de Pierre, mais vend en 1560 la baronnie de Ganges, sans Pierrefort, à Baltazar de Saint-Etienne (+1568), seigneur de Saint-Martial, époux de Françoise Bonnet de Maureilhan ; leur fils, Gabriel de Saint-Etienne (1577/1631) est l'époux de Jeanne Alemande de Mirabel ; leur fils, Henry de Saint-Etienne (+1633) est l'époux de Fulcrande de Coste.

- La Maison de Vissec de Latude :

La fille de ce dernier couple, Jeanne de Saint-Etienne porte finalement la baronnie de Ganges dans la Maison de Vissec de Latude, par son mariage le 18 janvier 1629 avec Jean Pons de Vissec de Latude (°1600), gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi et maréchal de camp.

Ganges reste alors la propriété de cette Famille jusqu'à la Révolution Française.

Chroniques communales

1667, l’assassinat de Diane de Joannis de Chateaublanc, dites la marquise de Ganges (1635/1667)

Arrière-petite-nièce de Nostradamus, appelée Mademoiselle de Chateaublanc, elle épouse très jeune, le 1er mai 1647, Dominique de Castellane (1617/1656) qu’elle suit à la cour à Versailles. Brune, d'une très grande beauté, la marquise de Castellane, surnommée la belle Provençale, est remarquée par le roi Louis XIV (1638/1715) et a l'honneur en octobre 1655 de danser avec lui le 7ème ballet de la Nuit dans le rôle d'Artémise.

Arrière-petite-nièce de Nostradamus, appelée Mademoiselle de Chateaublanc, elle épouse très jeune, le 1er mai 1647, Dominique de Castellane (1617/1656) qu’elle suit à la cour à Versailles. Brune, d'une très grande beauté, la marquise de Castellane, surnommée la belle Provençale, est remarquée par le roi Louis XIV (1638/1715) et a l'honneur en octobre 1655 de danser avec lui le 7ème ballet de la Nuit dans le rôle d'Artémise. Nommé gouverneur des galères royales, son époux est envoyé en Méditerranée. Durant une tempête, il meurt dans le naufrage de ses navires. Devenue veuve, la marquise se retire dans un couvent d'où elle ne se décide à sortir que quelques années plus tard à la suite d'une visite de son ami, Henri François de Foix (1640/1714, portrait de droite), duc de Candale et de Randan.

Nommé gouverneur des galères royales, son époux est envoyé en Méditerranée. Durant une tempête, il meurt dans le naufrage de ses navires. Devenue veuve, la marquise se retire dans un couvent d'où elle ne se décide à sortir que quelques années plus tard à la suite d'une visite de son ami, Henri François de Foix (1640/1714, portrait de droite), duc de Candale et de Randan.

Le 8 août 1658, elle se remarie avec un jeune et brillant aristocrate languedocien, Charles de Vissec de Latude (1642/1667), comte de Ganges, baron des États de Languedoc, gouverneur de Ganges, lieutenant du roi de la Finance du Languedoc, commandant du Fort Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon, dont le fief est érigé en marquisat en 1666.

En 1663, la marquise devient la légataire de son riche grand-père. En 1664, se sentant menacée, elle rédige en faveur de ses enfants un testament qui déshérite son mari (ce qui est contraire aux usages de l'époque). Elle se heurte très vite à l'agressivité de ses deux beaux-frères, Henri de Vissec de Latude dit l'abbé (bien qu'il ne soit pas homme d'église) et Bernardin de Vissec de Latude, chevalier de Ganges. Certains auteurs pensent que le but est de faire pression sur elle et de la contraindre à annuler ce testament qui, en défavorisant leur frère, les désavantagent aussi, car ils vivent fréquemment au château de Ganges.

Après avoir vainement essayé plusieurs tentatives d'empoisonnement à l'arsenic avec la complicité d'un prêtre, l'abbé Perrette, ils la contraignent à avaler un breuvage brunâtre qu'elle s'empresse de vomir en se glissant dans la gorge une de ses nattes. Elle s'enfuit alors en sautant par la fenêtre de sa chambre et réussit à se réfugier chez des amis. Cependant les assassins la poursuivent et l'achèvent à coups de poignard. Elle meurt quelques jours plus tard, le 5 juin 1667.

Il est difficile de mesurer le degré de culpabilité du marquis de Ganges. D'une part, il siége aux États de Languedoc à Toulouse au moment du crime, et il est, d'autre part, innocenté par son épouse avant son décès, souhaitant sans doute ainsi préserver l'honneur de la famille de ses enfants.

L'abbé et le chevalier sont condamnés par contumace par le Parlement de Toulouse le 21 août 1667 à être rompus vifs et l'abbé Perrette, envoyé aux galères, meurt avant même de monter sur un navire. Après le crime, l'abbé s'est enfui en Hollande et le chevalier en Grèce où il trouve la mort au siège de Candie (aujourd'hui Héraklion) en Crète contre les Turcs. Le marquis de Ganges, quant à lui, est condamné au bannissement pour sa complicité passive et à la confiscation de ses biens et meurt également semble-t-il au siège de Candie avec son frère puiné.

Le marquis et la marquise de Ganges ont eu deux enfants :

- Alexandre de Vissec de Latude (1659/1713) marquis de Ganges, capitaine puis colonel de Dragons, baron des États de Languedoc, ami du comte François Adhémar de Monteil de Grignan (1632/1714) gendre de la marquise de Sévigné.

- Marie Esprite de Vissec de Latude (1662/1711), épouse en premières noces de Henri de Fay, marquis de Peyraud, baron de Vézenobres, et en deuxièmes noces Paul de Fortia d'Urban, marquis de Fortia.

L'assassinat de la marquise de Ganges a un grand retentissement dans tout le royaume pour différentes raisons : la première est l'atrocité du crime ; la seconde la personnalité de la marquise, fort belle et fort sage, qui, jusqu'au décès du marquis de Castellane son premier mari, a vécu à la Cour, où elle est fort appréciée du roi et amie de Mme la marquise de Sévigné (1626/1696) qui parle d'elle dans une de ses lettres ; la troisième en est la réputation de la Famille de Vissec de Latude, l'une des plus anciennes et des plus nobles du Languedoc et enfin la personnalité des assassins.

Ganges, ville d’artisans drapiers et de commerçants

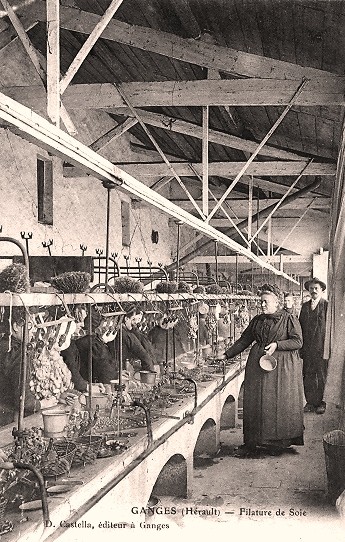

Au XVIème et au XVIIème siècles, dans l’ensemble des Cévennes, la culture du mûrier, base de l’élevage du ver à soie est en plein développement. Spécialisé dans la soie de luxe, la cité devient au début du XVIIIème siècle, le siège des soyeux, fabricant de bas si finement confectionnés qu’ils acquièrent une renommée internationale. Les bas s’exportent jusqu’aux U.S.A en passant par le Brésil, l’Argentine ou encore la Cour d’Angleterre.

Au milieu du XIXème siècle, les cantons de Ganges et de Saint-Martin-de-Londres comptent 21 filatures et 6 moulineries. A Ganges même, la filature occupe 1000 ouvriers dont 900 femmes et la bonneterie 400 ouvriers dont 200 femmes.

A la fin du XIXème siècle, après plusieurs crises de la sériciculture, l’industrie du bas de soie périclite totalement. La création de bas se maintient à Ganges jusqu’en 1965 avec l’apparition des fibres synthétiques et en particulier le nylon.

Patrimoine

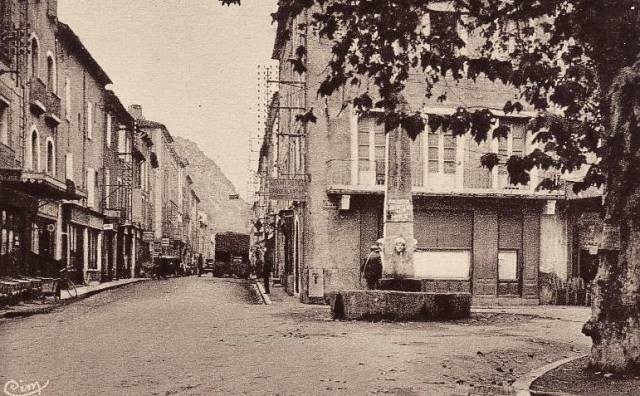

La vieille ville, entourée d'une petite ceinture de boulevards ombragés de tilleuls, est caractéristique des villes cévenoles médiévales : un dédale de ruelles étroites communiquant entre elles par des passages voutés appelés traverses. Ce réseau, véritable labyrinthe, se faufile sous les maisons, débouche sur des cours ou des jardins suspendus, emprunte des escaliers, côtoie caves et celliers.

Le château se dresse à l’emplacement actuel des Halles marchandes. Il est détruit en 1905.

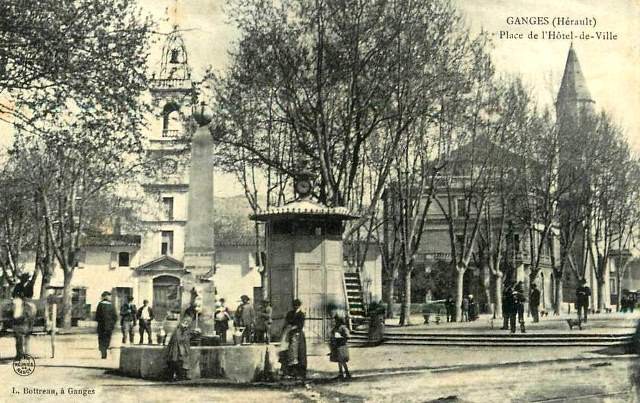

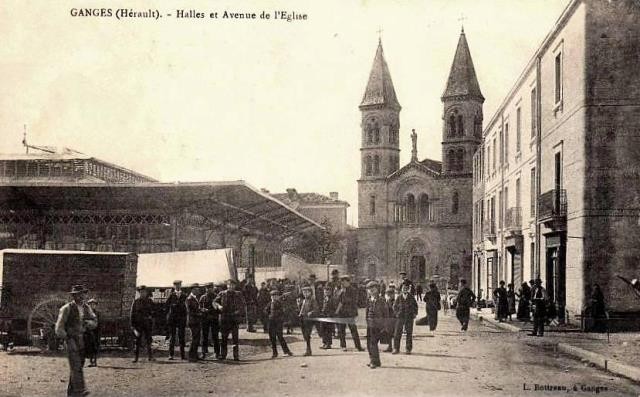

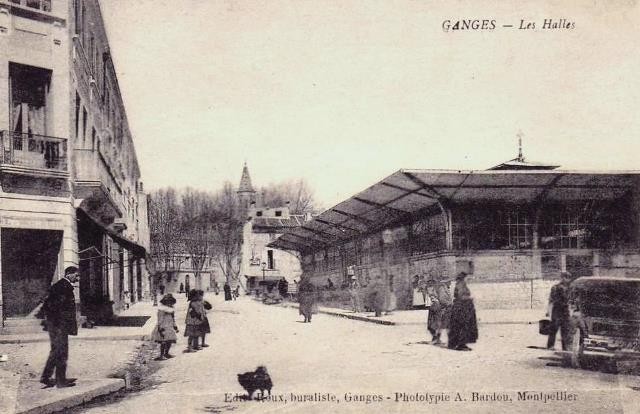

Les halles métalliques sont construites en 1906 lors du grand réaménagement du quartier du château, elles se situent au centre de l’activité commerciale du début du XXème siècle entre pouvoir politique et religieux. La place accueille le marché du vendredi matin. Les foires et le marché ont lieu le vendredi depuis 1596 sous le règne d’Henri IV (1553/1610).

Le beffroi communal ou la tour de l’horloge date de 1856. Son campanile en fer forgé abrite une cloche de 1531, classée aux Monuments Historiques en 1942. Ce beffroi domine les casernes prévues pour héberger les nombreuses troupes royales en transit à Ganges pendant la Guerre des Camisards. Lorsque celle-ci se termine, les soldats partent.

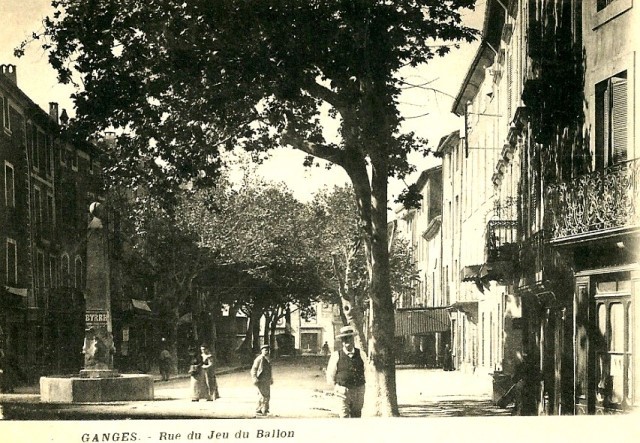

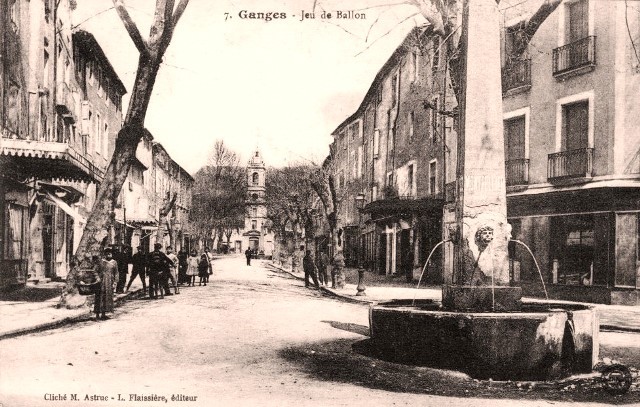

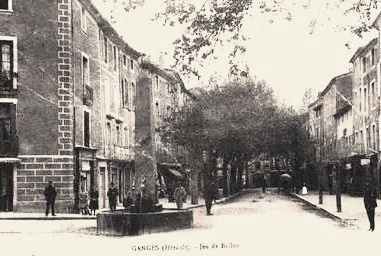

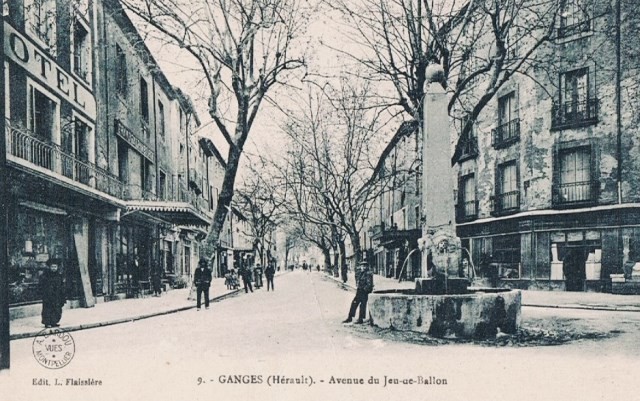

Les fontaines. En 1788, les 9 fontaines de la ville sont alimentées par un système de canal de dérivation des eaux de la Vis et de tuyauteries qui traversent le Pont Vieux. Deux subsistent aujourd’hui, elles sont adossées au mur du presbytère

L’Hôtel Bertrand de Maisonneuve, au 27 de la Grand Rue, est la demeure d’un riche soyeux du XVIIème siècle.

La place du marché, appelée place couverte sous le roi Louis XIV (1638/1715), car en 1653 on la dote d’un bâtiment central servant d’abri marchand, aujourd’hui place Fabre d’Olivet. Elle abrite autrefois le marché médiéval.

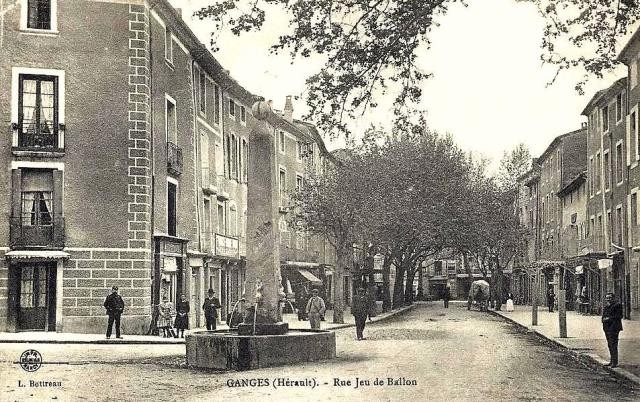

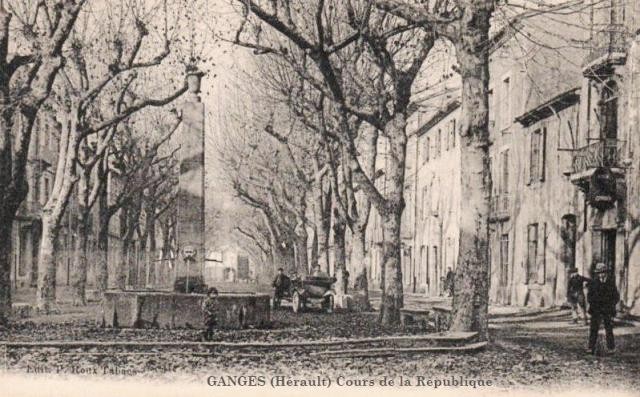

Le cours de la République est excentré de l’ancienne ville. Il est bordé de maisons de notables construites à la fin du XVIIIème et au XIXème siècle.

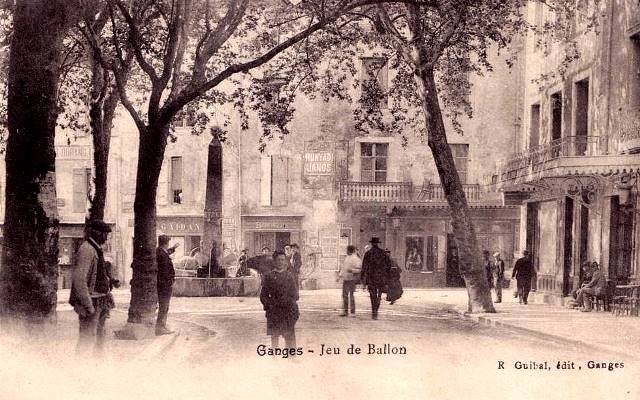

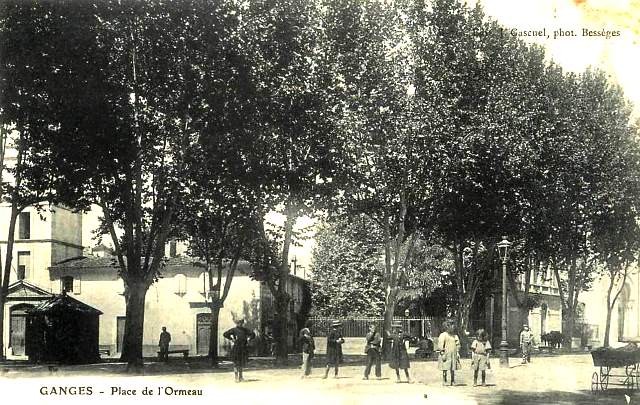

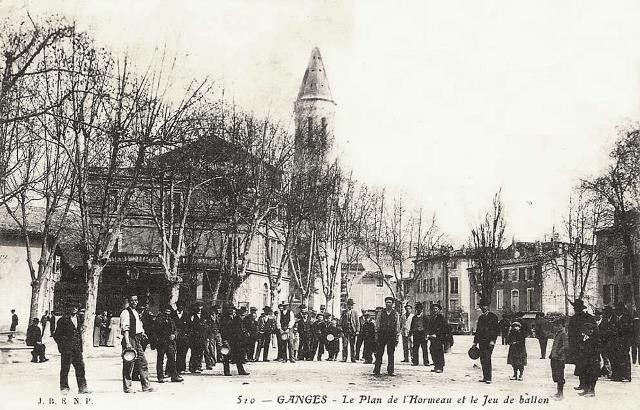

Le Plan de l’Ormeau est situé hors de l’enceinte de la vieille ville, il abrite un bel ormeau sous lequel les consuls de la ville prêtent serment. C’est sur ce plan que se tient toutes cérémonies et festivités, notamment la fête du Papegay au Moyen-Age (tournoi d’archers).

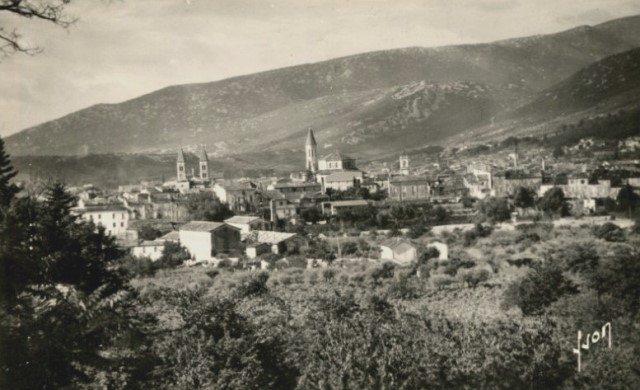

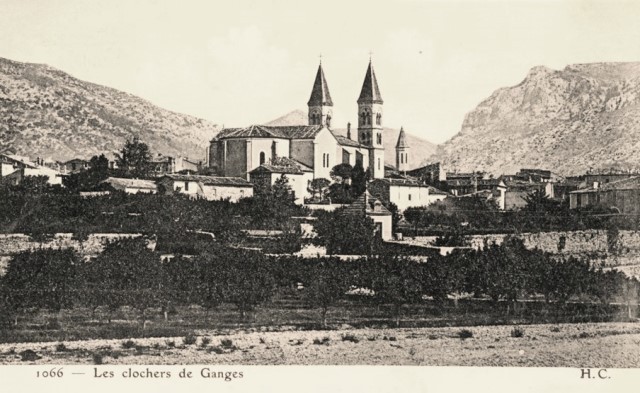

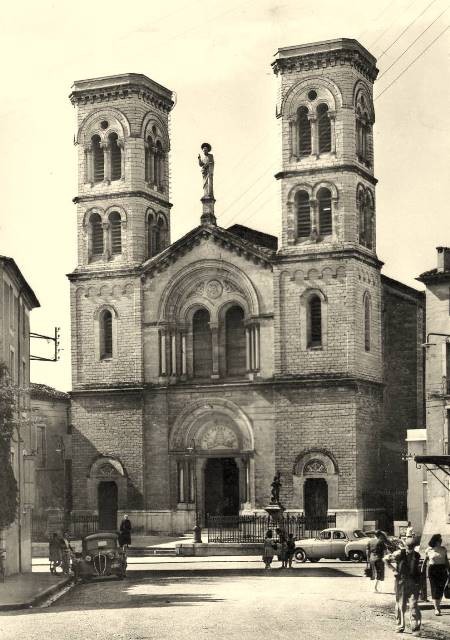

L’ancienne église date du XIIème siècle, elleest incendiée pendant les Guerres de Religion en 1560. La nouvelle église Saint-Pierre est reconstruite de 1860 à 1866 dans un style néo-roman par l'architecte Henri Antoine Revoil. Elle possède deux clochers qui supportent deux flèches et où l'on trouve trois cloches, servant aux offices et à la sonnerie de l'angélus, baptisées Marie, Jeanne d'Arc et Thérèse. Elle est à nef unique. A l'intérieur de l'édifice se trouvent des mosaïques ainsi qu'un bel orgue installé en 1869 par la manufacture Théodore Puget Père et Fils de Toulouse, offert par l'impératrice Eugénie de Montijo (1826/1920, portrait de droite) épouse de l'empereur Napoléon III (1808/1873), classé aux Monuments Historiques depuis 1987.

L’ancienne église date du XIIème siècle, elleest incendiée pendant les Guerres de Religion en 1560. La nouvelle église Saint-Pierre est reconstruite de 1860 à 1866 dans un style néo-roman par l'architecte Henri Antoine Revoil. Elle possède deux clochers qui supportent deux flèches et où l'on trouve trois cloches, servant aux offices et à la sonnerie de l'angélus, baptisées Marie, Jeanne d'Arc et Thérèse. Elle est à nef unique. A l'intérieur de l'édifice se trouvent des mosaïques ainsi qu'un bel orgue installé en 1869 par la manufacture Théodore Puget Père et Fils de Toulouse, offert par l'impératrice Eugénie de Montijo (1826/1920, portrait de droite) épouse de l'empereur Napoléon III (1808/1873), classé aux Monuments Historiques depuis 1987.

Le monument aux morts est dessiné par Maxime Real del Sarte et l’architecte gangeois Méjean en 1935. Il représente une veuve et son fils orphelin pleurant le soldat disparu. Seul le casque troué d’une balle rappelle la violence de la guerre.

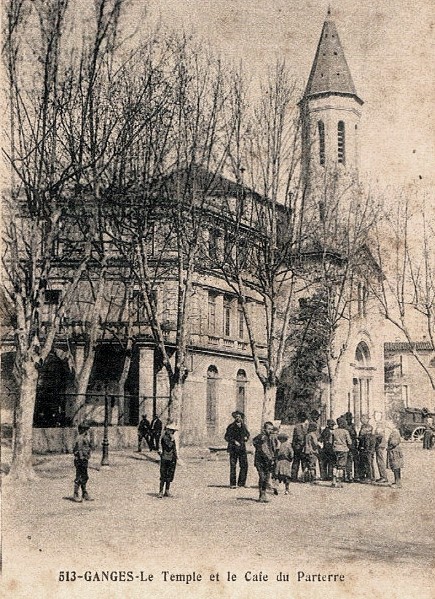

Le temple protestant de 1851, de forme heptagonale rare et originale, possède un haut et curieux clocher de 30m presque en forme de minaret qui domine toute la ville et qui contient une unique cloche.

La cheminée des morts des XVIIème et XVIIIème siècles est le seul vestige de l’ancien hôpital lazaret du Couvent des Cordeliers.

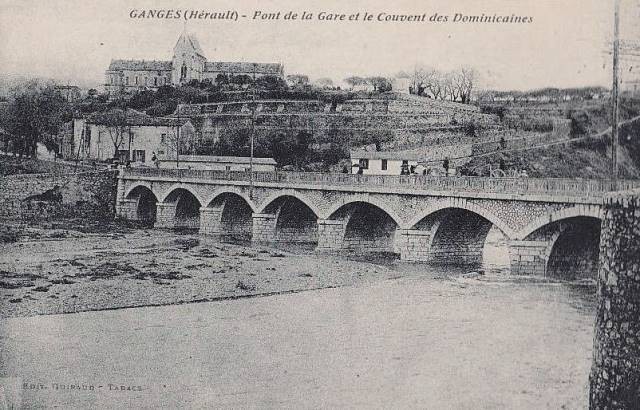

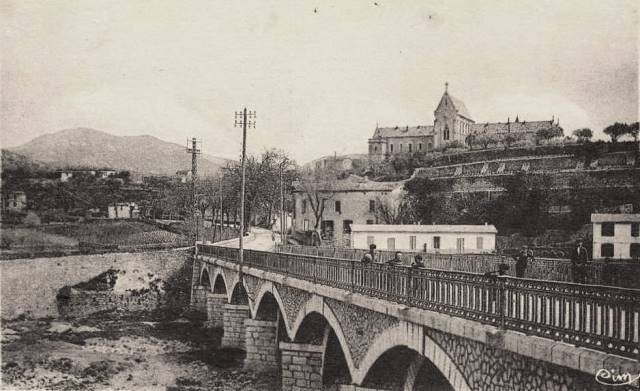

La Gare et le chemin de fer. Le premier train arrive à Ganges en 1872. La gare est le centre névralgique des échanges commerciaux de tout le bassin gangeois. Elle est fermée aux voyageurs en 1969 et aux marchandises en 1987.

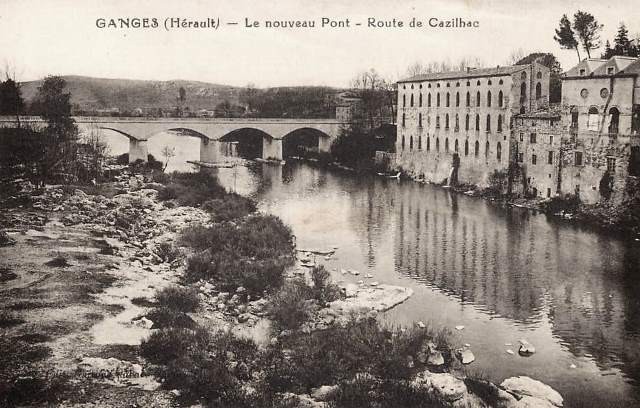

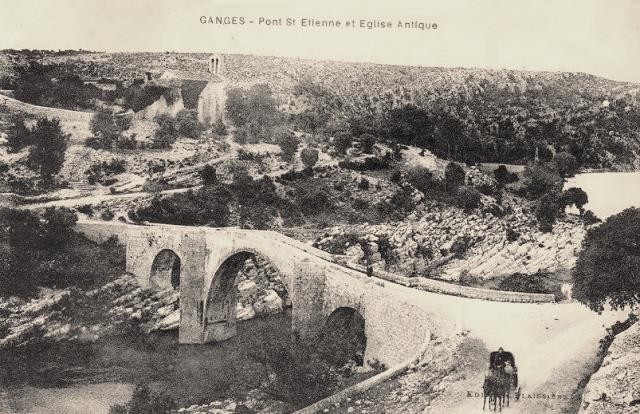

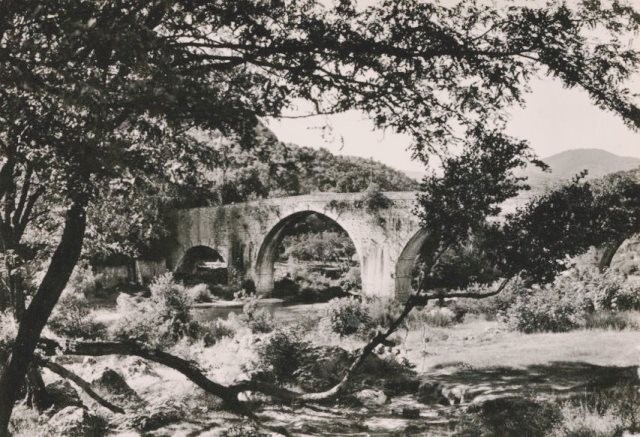

Le pont vieux médiéval relie Cazilhac à Ganges et est probablement édifié au XIIIème siècle. Avant sa création les hommes et les marchandises se contentent de différents passages à gué.

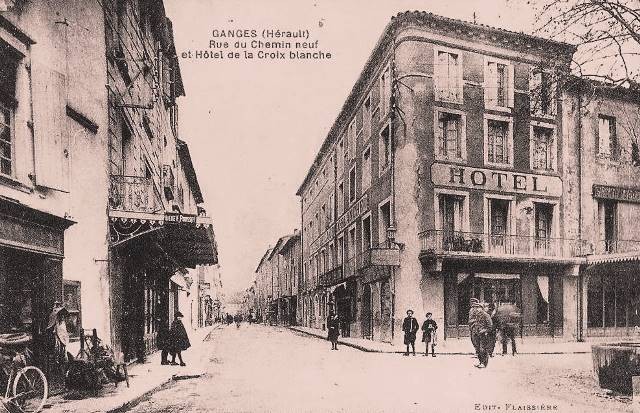

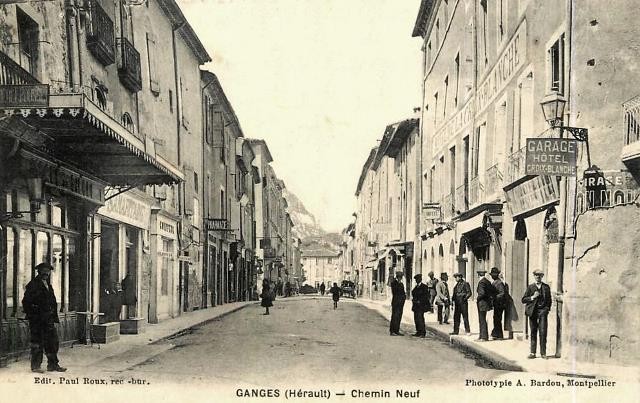

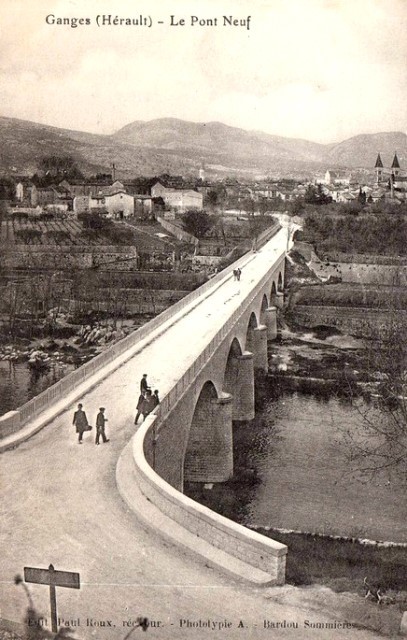

Le pont neuf est bâti en 1895 avec des pierres de taille de Sumène et de Laroque.

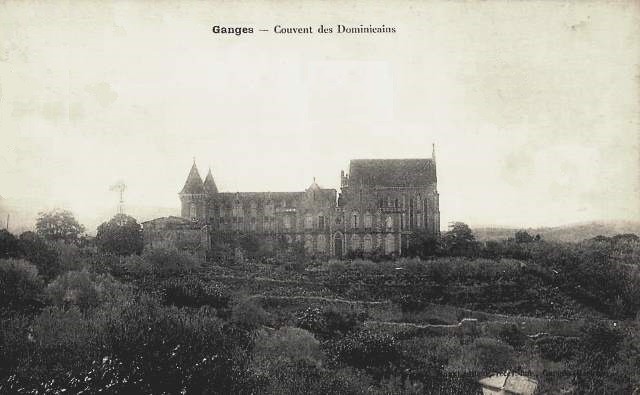

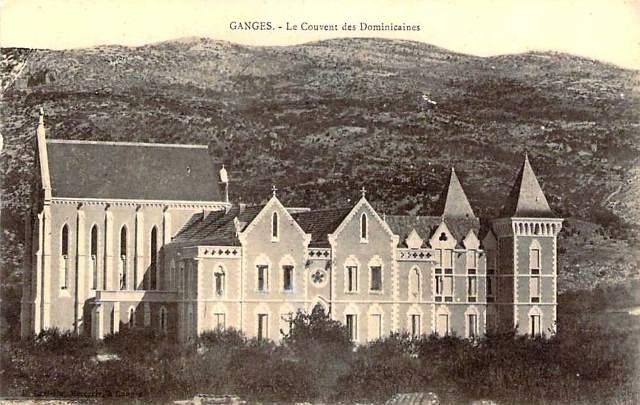

Le couvent des dominicaines, éloignée du centre ville, domine les environs du fait de sa situation sur une colline. Il est inauguré en 1894. Aujourd’hui, il est devenu une maison de retraite. Sa chapelle néo-Gothique esrt construite en 1892, de plan allongé, elle est à nef unique et sans clocher. Sa façade antérieure est composée d'un portail surmonté d'un gâble au-dessus duquel est percée une baie brisée à remplage. Le pignon est couronné d'une croix en pierre.

Le pont des chèvres (jadis pont de Terre Rouge) bâti sur la voie royale en 1714, les chèvres y crapahutent dans les éboulis sous les rochers des Baumelles. Les parapets de ce beau pont médiéval sont souvent ravagés par les crues brutales de la rivière et les assauts du Rieutord.

La colline de Ranz est un ancien terrain de culture et de travail des Gangeois (mazets, oliveraie, ...) défriché et aménagé au Moyen Age par les moines Cordeliers.

Personnages liés à la commune

Antoine Fabre d'Olivet (1767/1825, portrait 1 de droite), écrivain, philologue et occultiste français. Protestant cévenol, né à Ganges, fils d’un riche fabricant de bas de soie venu commercer à Paris, il s’intéresse très tôt à la musique et aux belles-lettres. En 1789, il fait jouer plusieurs pièces révolutionnaires avant de renoncer à la politique en 1791. Après la faillite de la maison familiale, il tente de vivre de sa plume en fondant plusieurs journaux. L’importante partie de sa production consacrée à la langue occitane, fait de lui un des précurseurs de la renaissance du Félibrige.

Antoine Fabre d'Olivet (1767/1825, portrait 1 de droite), écrivain, philologue et occultiste français. Protestant cévenol, né à Ganges, fils d’un riche fabricant de bas de soie venu commercer à Paris, il s’intéresse très tôt à la musique et aux belles-lettres. En 1789, il fait jouer plusieurs pièces révolutionnaires avant de renoncer à la politique en 1791. Après la faillite de la maison familiale, il tente de vivre de sa plume en fondant plusieurs journaux. L’importante partie de sa production consacrée à la langue occitane, fait de lui un des précurseurs de la renaissance du Félibrige.

Jules Émile Planchon (1823/1888, portrait 1 de gauche), né à Ganges. Botaniste, suppléant puis professeur à la faculté des Sciences de Montpellier, directeur de l'Ecole supérieure de Pharmacie en 1859, professeur à la faculté de médecine, directeur du jardin des plantes. Il fait partie du groupe de trois experts qui détecte le phylloxéra sur des racines de vigne en 1868 et devient célèbre. Un compte rendu à l'Académie des sciences immortalise la découverte. Ensuite, il se distingue avec son beau-frère Jules Lichtenstein par plusieurs articles matérialisant des avancées dans la compréhension de la biologie du phylloxéra et dans son mode de propagation. Enfin, la clarté de son esprit, la très grande qualité de sa plume et sa réputation en tant que professeur de plusieurs facultés, font de lui le général en chef de ceux qui luttent contre l'insecte.

Jules Émile Planchon (1823/1888, portrait 1 de gauche), né à Ganges. Botaniste, suppléant puis professeur à la faculté des Sciences de Montpellier, directeur de l'Ecole supérieure de Pharmacie en 1859, professeur à la faculté de médecine, directeur du jardin des plantes. Il fait partie du groupe de trois experts qui détecte le phylloxéra sur des racines de vigne en 1868 et devient célèbre. Un compte rendu à l'Académie des sciences immortalise la découverte. Ensuite, il se distingue avec son beau-frère Jules Lichtenstein par plusieurs articles matérialisant des avancées dans la compréhension de la biologie du phylloxéra et dans son mode de propagation. Enfin, la clarté de son esprit, la très grande qualité de sa plume et sa réputation en tant que professeur de plusieurs facultés, font de lui le général en chef de ceux qui luttent contre l'insecte.

Charles Paul Dieudonné Armand Sabatier (1834/1910, portrait 2 de droite), né à Ganges. Il est professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Montpellier, doyen de la Faculté des Sciences de Montpellier, membre correspondant de l'Institut, fondateur de la Station Zoologique de Sète.

Elie Gounelle (1865/1950, portrait 2 de gauche), est le fils du pasteur méthodiste Gédéon Gounelle. Il devient lui-même pasteur à Alès puis à Roubaix. Elie Gounelle est l'une des principales figures du christianisme social en France et un pionnier du mouvement œcuménique dans l'entre-deux-guerres. Il meurt dans sa maison à Ganges (voir pages sur Sauve).

Elie Gounelle (1865/1950, portrait 2 de gauche), est le fils du pasteur méthodiste Gédéon Gounelle. Il devient lui-même pasteur à Alès puis à Roubaix. Elie Gounelle est l'une des principales figures du christianisme social en France et un pionnier du mouvement œcuménique dans l'entre-deux-guerres. Il meurt dans sa maison à Ganges (voir pages sur Sauve).

Victor Brugairolles (1869/1936, portrait 3 droite), est un artiste peintre aussi bien ignoré dans le département qu'à Ganges la ville qui l'a vu naître.

Ce post impressionniste au talent certain a laissé une œuvre importante. Sa maîtrise de la lumière et la sensibilité de sa touche rendent ses paysages de grande qualité.

Charles Benoît (1890/1973, portrait 3 de gauche), né à Ganges. Co-inventeur en 1949 de la "Mobylette", il est également un des fondateurs de Motobécane et son PDG de 1958 à 1966 inclus. 1923, Abel Bardin et Charles Benoît contractent un bail pour exploiter des locaux industriels et commerciaux situés à Pantin (93). 1924, ils s'associent avec Jules Benezech pour

Charles Benoît (1890/1973, portrait 3 de gauche), né à Ganges. Co-inventeur en 1949 de la "Mobylette", il est également un des fondateurs de Motobécane et son PDG de 1958 à 1966 inclus. 1923, Abel Bardin et Charles Benoît contractent un bail pour exploiter des locaux industriels et commerciaux situés à Pantin (93). 1924, ils s'associent avec Jules Benezech pour  constituer du 1er Octobre 1924 et jusqu'au 30 Décembre 2023 une société anonyme dénommée " Atelier de la Motobécane". 1925, Abel Bardin et Charles Benoît déposent au greffe du tribunal de commerce de la Seine, la marque "Motoconfort" pour désigner des motocyclettes, et s'associent avec M. Terouache pour créer une société anonyme par actions dénommée "Société des Ateliers la Motoconfort".

constituer du 1er Octobre 1924 et jusqu'au 30 Décembre 2023 une société anonyme dénommée " Atelier de la Motobécane". 1925, Abel Bardin et Charles Benoît déposent au greffe du tribunal de commerce de la Seine, la marque "Motoconfort" pour désigner des motocyclettes, et s'associent avec M. Terouache pour créer une société anonyme par actions dénommée "Société des Ateliers la Motoconfort".

François Bluche (1925/- portrait 4 gauche), né à Ganges est aussi appelé Paul Guérande. C'est un historien moderniste, spécialiste de la période de la fin du Moyen Age à la Révolution Française et plus précisément l'Ancien Régime, avec les deux souverains qui l'ont marqué, Louis XIV et Louis XV.

François Bluche (1925/- portrait 4 gauche), né à Ganges est aussi appelé Paul Guérande. C'est un historien moderniste, spécialiste de la période de la fin du Moyen Age à la Révolution Française et plus précisément l'Ancien Régime, avec les deux souverains qui l'ont marqué, Louis XIV et Louis XV.

Christophe Gibelin (1967/- portrait 4 de droite), né à Ganges, est un dessinateur, scénariste et coloriste français de bandes dessinées et collaborateur du magazine Le Fana de l'Aviation. Il est attiré par le vol tant celui des oiseaux que celui des machines. Il passe beaucoup de temps à chercher des informations avant de dessiner un avion, la mise en valeur du décor doit être un équilibre avec l'objet. Il s'est investi dans l'un de ses passe temps jusqu'à passer son brevet de pilote en 1999.

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux dits et écarts

Bel Air, La Baraque, La Jarre, Le Roucas, Les Calquières, Les Treilles Hautes, Mas de Lunet, La Croix du Vantail…

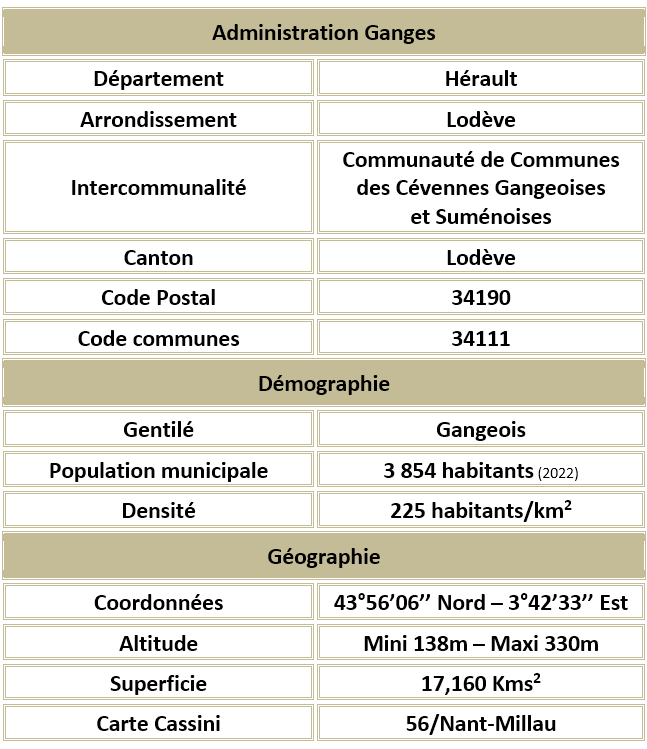

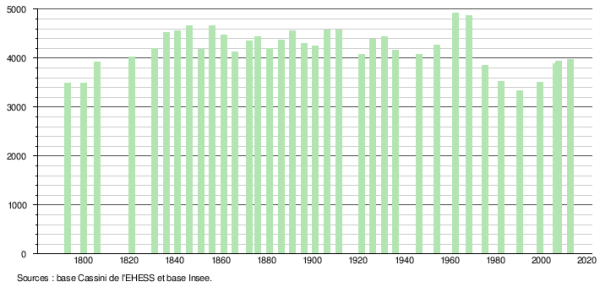

Evolution de la population

Mon ancêtre de Ganges…

Guillaume GRANIER (sosa 24792G15), fils de Barthélémy GRANIER (1410/1476), nait à Verrières-les-Verreries en 1480. Il est ménager au Mas d’Euze. Il épouse : en premières noces Marguerite BRUGUIER, le contrat de mariage est signé à Ganges le 10 décembre 1482 ; en seconde noces, Claude TESSIER (sosa 24793G15) vers 1521 à Saint-Hyppolite-du-Fort. Il teste à Ganges le 31 décembre 1540 pardevant Maître Falgairolle et décède le jour même à Ferrières-les-Verreries.

Carte de Cassini

Sources

Sites et photo : Wikipedia ; Mairie de Ganges ; Office du Tourisme ; Archives Pierres Vives de Montpellier.

Date de dernière mise à jour : 15/04/2025