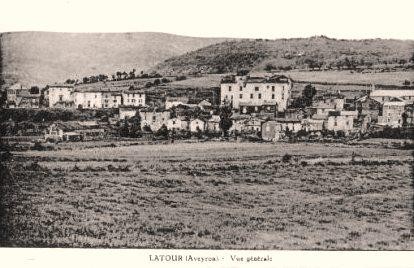

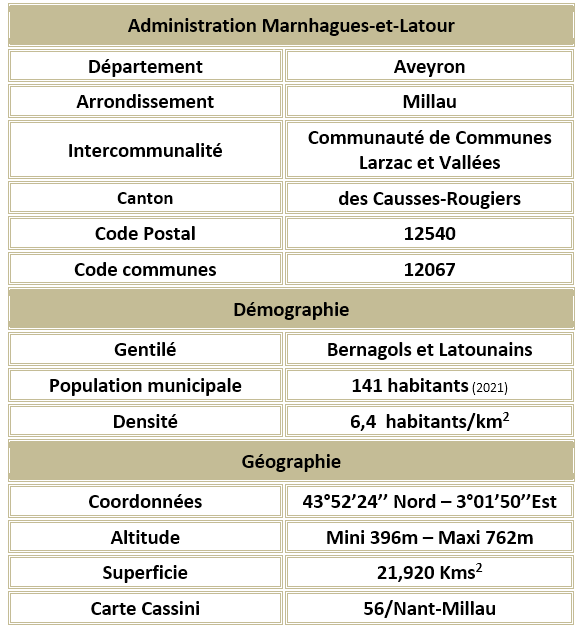

Marnhagues-et-Latour

Cette commune rurale se compose du village de Latour et des hameaux de Marnhagues et de la Roquaubel. Elle se situe au centre de la vallée de la Sorgues, à 425m d'altitude à mi chemin entre les villes de Cornus et de Saint-Affrique.

Cette commune rurale se compose du village de Latour et des hameaux de Marnhagues et de la Roquaubel. Elle se situe au centre de la vallée de la Sorgues, à 425m d'altitude à mi chemin entre les villes de Cornus et de Saint-Affrique.

Les communes limitrophes sont Montagnol, Fondamente, Saint-Beaulize, Saint-Félix-de-Sorgues et Saint-Jean-et-Saint-Paul.

Hydrographie

La commune est drainée par la rivière la Sorgues et les ruisseaux d'Annou, de Marnhagues, de Mas Calvi, de Rebouisses, de Rose, du Bruel, du Congrou, du Matas, du Vern et par divers petits cours d'eau.

La Sorgues prend sa source dans la commune de Cornus et se jette dans le Dourdou de Camarès à Vabres-l'Abbaye, après avoir arrosé 7 communes..

Histoire

Histoire

Le village de Latour est construit sur l'emplacement d'un oppidum romain. Du haut Moyen Âge jusqu'à la Révolution Française, il est le siège d'un fief considérable dirigé par les seigneurs locaux successifs, à l'abri dans leur château de Latour.

Le hameau de Marnhagues, appelé anciennement Villa de Marcellanicus est autrefois aussi peuplé que le village voisin de Latour.

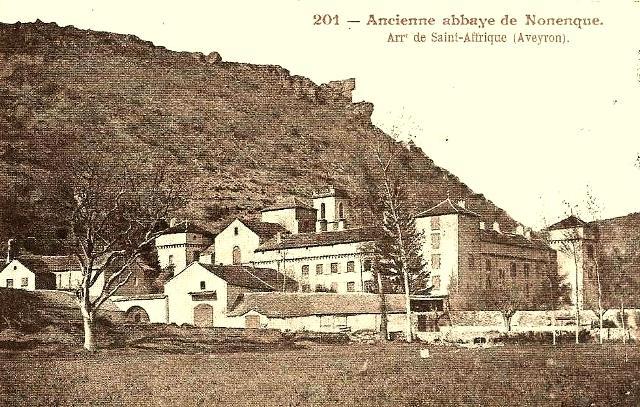

La commune abrite, dans la vallée de l'Annou, l'abbaye de Nonenque.

L’abbaye de Nonenque ou Noningues,

Cet ancien monastère cistercien pour femmes dépendant du diocèse de Rodez (ancien diocèse de Vabres) et plus particulièrement de la paroisse du Bon Pasteur est à l'origine un prieuré qui prend l’appellation d’abbaye en 1232.

En 1139, Raymond de Montagnol donne à Guiraud, abbé de Sylvanès, un terrain qu'il possède au pied de deux montagnes et sur le bord de la rivière El-Nonenque.

En 1139, Raymond de Montagnol donne à Guiraud, abbé de Sylvanès, un terrain qu'il possède au pied de deux montagnes et sur le bord de la rivière El-Nonenque.

En 1146, sur ce terrain Guiraud fonde l’abbaye. Elle est placée sous la protection du comte de Toulouse le prince Alphonse de Poitiers (1220/1271, portrait de droite) et des comtes de Rodez.

En 1257, est fondé le prieuré Saint-Sulpice-la-Pointe à Toulouse, dépendant de Nonenque.

En 1275, l'abbaye gère 7 granges.

En 1560, elle est incendiée et pillée par les Calvinistes, lors de la Réforme Protestante mais reste habitée par les nonnes.

En 1730, elle est reconstruite par l’abbesse Charlotte d’Estaing.

À la Révolution Française, Nonenque vit le même sort que les autres établissements religieux de l'époque. À la suite de la promulgation le 2 novembre 1789 de la nationalisation des biens de l’Église, les bâtiments sont mis en vente et rachetés par Louis Liquier, un éminent marchand de Marseille. Les religieuses sont expulsées, leurs biens sont saisis. L’acquéreur, pris de pitié, donne à toutes les moniales une pension viagère. L'abbaye devient exploitation agricole et reste dans la famille Liquier durant trois générations.

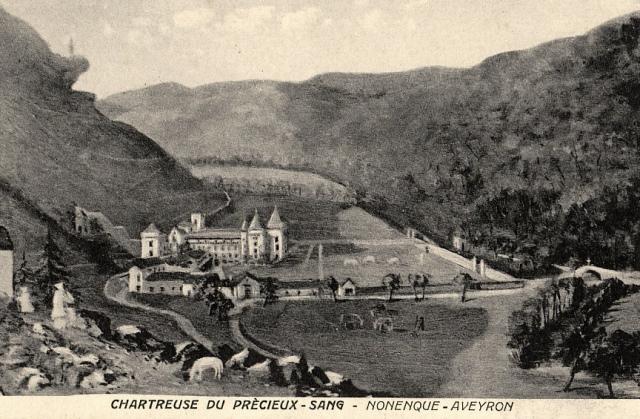

En 1927, une communauté de moniales chartreuses s’y installe et cet Ordre occupe toujours l’abbaye sous le nom de Chartreuse du Précieux Sang de Nonenque. C’est une des dernières abbayes de moniales chartreuses dans le monde.

Architecture

Comme la plupart des monastères cisterciens et chartreux, l’abbaye de Nonenque est divisée en deux parties : le couvent réservé aux nonnes et le couvent des sœurs et parfois frères Donnés. (1)

L’abbaye est composée de deux étages : au rez-de-chaussée se trouvent les réfectoires, cuisines, lavoir, infirmerie et étables. Au premier étage, un cloître possédant des arcs semi-circulaires, séparés par des piliers, une cour avec en son centre une fontaine, un parloir, les appartements de l’abbesse, des nonnes et de l’organiste. Au nord, se trouvent la sacristie et la chapelle. Le dernier étage est constitué de l’église, de quinze cellules pour les nonnes et des chambres pour les visiteurs.

L’ensemble du couvent est séparé du monde extérieur par un mur de 2,50m de haut, permettant aux nonnes de vivre dans la quiétude la plus complète. Un tunnel passant sous la route et menant jusqu’à un étang à poissons permet aux nonnes de recevoir des visites en toute discrétion. Les sœurs données sont autorisées à discuter entre elles sur un petit pont, au Sud-Ouest du couvent.

La Vierge sur le Rocher, surplombe le couvent. Elle est sculptée au XXème siècle par un artiste inconnu.

Prieures et abesses de 1145 à 1760

Les prieures :

- 1145, Nazarine, première prieure.

- 1156, Pétronille.

- 1183, Ponce.

- 1184, Belixinde, va augmenter les revenus du prieuré.

- 1208, Agnès.

- 1215, Ardelina.

- 1225, Pétronille.

- 1231, Sibile d’Avène.

Les abbesses :

- 1232, Tiburge, le prieuré de Nonenque prend le nom d’abbaye, elle est la première qui porte le titre d'abbesse.

- 1254, Agnès de Clavières, fonde en 1257 le Prieuré de Saint Sulpice de la Pointe à Toulouse.

- 1282, Agnès de Clavières.

- 1284, Ermengarde d’Arpajon.

- 1292, Agnès.

- 1298, Ermengarde d’Arpajon, dépossédée par Marguerite et par Agnès, est élue et confirmée une seconde fois par l’abbé de Sylvanès, père immédiat de Nonenque, mais le Chapitre Général la dépose définitivement en 1299. Rauze de Villaret, désignée pour la remplacer, ne peut prendre possession de l’abbaye car Ermengarde d’Arpajon ne veut pas lui céder la place. L’affaire arrive jusqu’au pape Boniface VII, qui désigne l’évêque de Maguelonne et celui de Lodève. Ces derniers nomment abbesse Elix de La Fare et déposent Ermengarde d'Arpajon et Rauze de Villaret.

- 1299, Elix de La Fare.

- 1311, Rauze de Roquefeuil, fait l'acquisition du château de La Peyre en 1320 auprès de Déodat III, seigneur de Caylus.

- 1328, Marguerite de Roquefeuil.

- 1331, Braide de Roquefeuil.

- 1347, Béatrix.

- 1351, Florence d’Aigrefeuille, sœur des évêques de Vabre et Rodez.

- 1369, Elizabeth de Roquefeuil.

- 1390, Hélène Courdette.

- 1410, Flore de Cazillac.

- 1465, Bourguine de Castelnau.

- 1480, Jeanne de Castelnau.

- 1497, Catherine de la Tour.

- 1540, Marguerite de Roquefeuil.

- 1543, Delphine de Roquefeuil.

- 1553, Louise de Roquefeuil, s’auto déclare abbesse en 1553.

- 1559, Blanche de Roquefeuil, première abbesse nommée par le roi.

- 1560, Louise Desprez de Montpezat, sous son titre l’abbaye est incendiée et pillée.

- 1595, Marguerite de Montpezat, travaille à la restauration de l’abbaye.

- 1660, Suzanne de Simiane de Gordes.

- 1694, Elizabeth de Toiras-d’Amboise, nommée par le roi.

- 1725, Charlotte d’Estaing, reconstruit l’abbaye.

- 1760, Félice de Pardailhan-Gondrin.

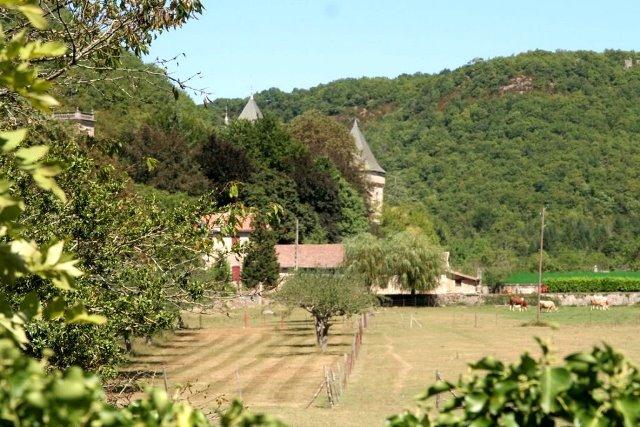

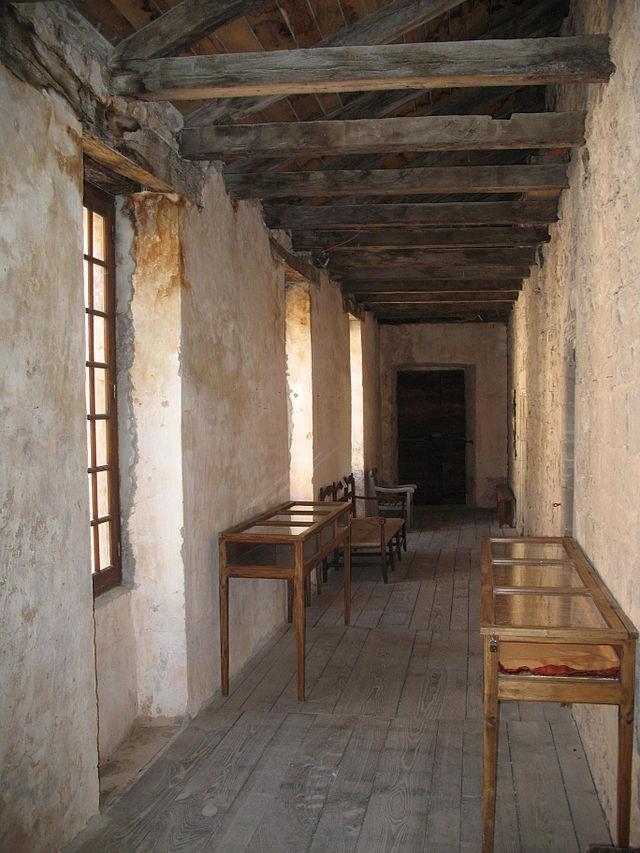

Le château de Latour-sur-Sorgues

Une donation faite par le propriétaire des lieux à la Famille des vicomtes d'Albi en 1054 mentionne pour la première fois le château.

Il est construit sur un promontoire rocheux surplombant la rivière la Sorgues et domine le village de Latour. Il y est décrit comme étant constitué d’un fort et de trois tours. Il ne reste aujourd’hui de cette époque que la base de la tour Sud.

Remanié plusieurs fois au cours des siècles, chaque seigneur propriètaire l'adapte aux besoins de son temps (voir Seigneurs et gens de noblesse).

Cette vaste bâtisse carrée se compose à l’Est et au Sud de deux corps de logis disposés en L dont les extrémités sont reliées par une partie inscrite dans un arc de cercle. Elle comprend donjon, chemin de ronde, échauguettes polygonales, fenêtres à arcades géminées...

Le petit édifice contigu, appelé la citadelle, dont les quatre hourds de bois ont été reconstruits, est relié par une passerelle en bois au château. Il en constitue l'entrée protégée.

L’intérieur abrite, outre un plafond peint du XVIème siècle, la reconstitution d’une cellule de moniale de l'abbaye de Nonenque, la vieille cuisine du Moyen-Age.

Une ancienne bergerie travaille pour le fromage de Roquefort.

En 1989, une association "Les Amis du château de Latour" voit le jour. En 1991, le château appartient à la commune de Marnhagues-et-Latour.

Avec l'aide de la commune et de nombreux bénévoles, l'association entame une restauration en 1992. La tâche est énorme, le budget colossal.

Le bâtiment est sauvé, hors d'eau, sa grande salle est restaurée et le sommet de ces tours originales est accessible au public

Trois gîtes de caractère permettent aux vacanciers d'être châtelains l'espace d'un séjour.

Des manifestations et des visites sont organisées.

(Sources : chateaudelatoursursorgues.fr).

Seigneurs et gens de la noblesse

Plusieurs familles occupent le château de Latour-sur-Sorgues :

La Famille de La Tour

- Gago de La Tour, marié à Adélaïs.

- Gago, fils des précédents, marié à Guillelme. En 1133, il cède des terres aux religieux de Sylvanès, en rémission des péchés de son père.

- Arnaud de La Tour, marié à Anglésie. En 1205, il fait un don à Pétronille, abbesse de Nonenque.

- Mérode, cité en 1300.

- Guilbert de La Tour cité en 1302. Il est aussi coseigneur de Rebourguil.

- Bernard de La Tour, cité en 1375 et 1391, damoiseau.

- Flottard de La Tour, cité en 1396. Le fief relève alors du comté de Rodez.

Au XVème siècle, un rameau de la Famille de Roquefeuil-Versols, acquiert le fief.

- Jean de Roquefeuil, fils de Pierre de Roquefeuil et d'Isabelle Pelet. Il est cité en 1426 et 1439.

- Sicard de Roquefeuil, fils du précédent.

- Jean de Roquefeuil, fils du précédent, marié à Hélix de Lauzières.

- François de Roquefeuil, fils du précédent. Il est cité en 1535.

- Louis, fils du précédent. En 1601, il cède toutes ses terres à son cousin germain.

- Francois de Roquefeuil, cousin du précédent, marié en 1569 à Louise d'Ombras. Il est aussi seigneur de Londres et de Viols.

- Fulcrand de Roquefeuil, fils des précédents, marié en 1609 à Marguerite d'Aquillon. Il est aussi baron de Londres.

- Blaise de Roquefeuil, fils des précédents, marié en secondes noces en 1656 à Jeanne de Soubiran d'Arifut. Il est aussi baron de Londres et vicomte de la Rode.

Au milieu du XVIIème siècle, la terre est vendue à la Famille de Bonald, famille française de robe, noble d'ancienne extraction sur preuves de 1497, originaire de Millau, qui la conserve jusqu’à la Révolution Française.

Le vieux village de Latour qui a gardé un fort caractère médiéval.

L'église Saint-Armand de Latour, édifiée en 1752, a subi plusieurs remaniements : on y ajoute les chapelles Notre-Dame en 1853 et Saint-Roch en 1859, puis un clocher en 1866. L'édifice renferme une vierge ancienne, un christ en bois, une bannière de procession et un bas-relief représentant l'église.

Le château de Latour-sur-Sorgues, château-fort qui a plus de 1000 ans, est aujourd'hui en cours de restauration (voir article ci-dessus).

L'abbaye de Nonenque fondée en 1146 (voir article ci-dessus), depuis 1927 la Chartreuse du Précieux Sang.

Les chapelles romanes de Marnhagues à nef unique en berceau et sarcophages du haut Moyen-Age au cimetière.

et de Saint-Amans bâtie au bord de la Sorgues, abside romane dont la partie haute est remaniée à l'époque Gothique.

La Métairerie de France à l'extrémité de la vallée près de la chapelle de Saint-Amans, ancienne grange de Nonenque, témoignant du passé Cistercien de la région.

Personnalité liée à la commune

Jules Auguste MAZEL, chanoine, 1867/1950, né à Latour-sur-Sorgues. Cet homme, fort érudit, est un passionné d'Histoire et un archéologue amateur éclairé.

De vieux documents antérieurs à 1650 sur le château de Latour lui sont confiés pour être étudiés et il publie le fruit de ses recherches sur le bulletin paroissial de Latour dès 1907, puis dans l'écho du doyenné de Cornus, sous la forme d'un petit feuilleton. Puis il est nommé aux Saintes-Maries-de-la-Mer où il continue avec succès ses recherches archéologiques sur la Camargue. A son décès, les documents sur le château de Latour n'ont pas été retrouvé. (Sources : chateaudelatoursursorgues.fr).

Hameaux, faubourgs, quartiers, lieux dits et écarts

Latour, Laroquaubel, Saint-Amans, Beauregard, La Bouissière, La Castagnède, La Roque Haute, Métaierie de France, Mas Genty, Mas Rival, Les Mazès, Mon Plaisir.....

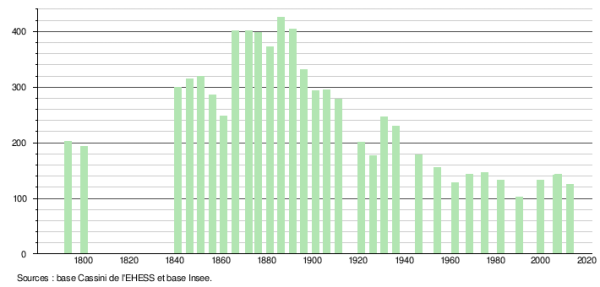

Evolution de la population

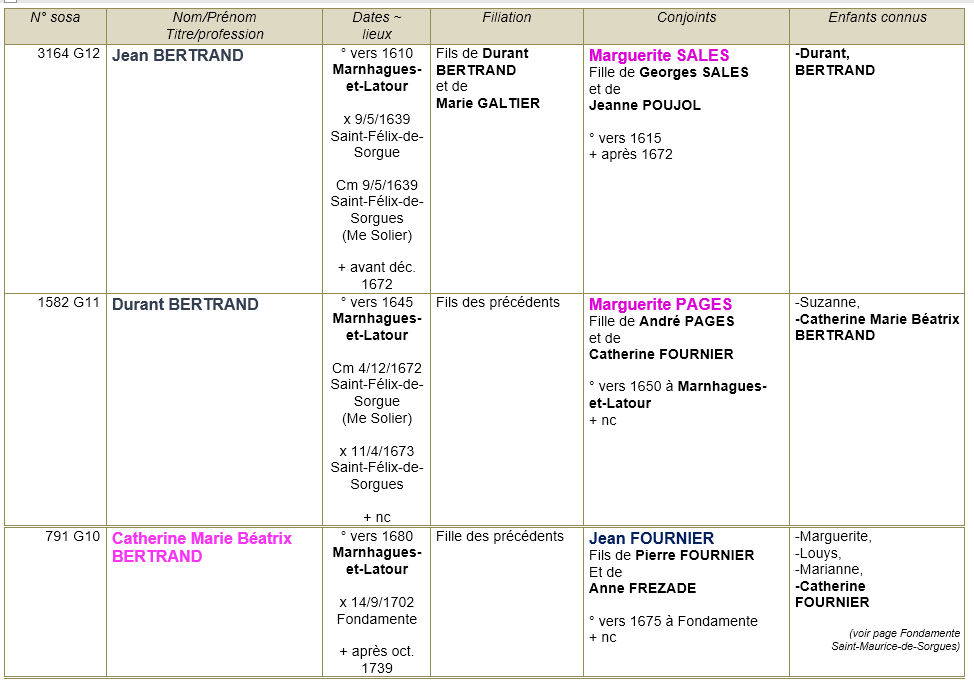

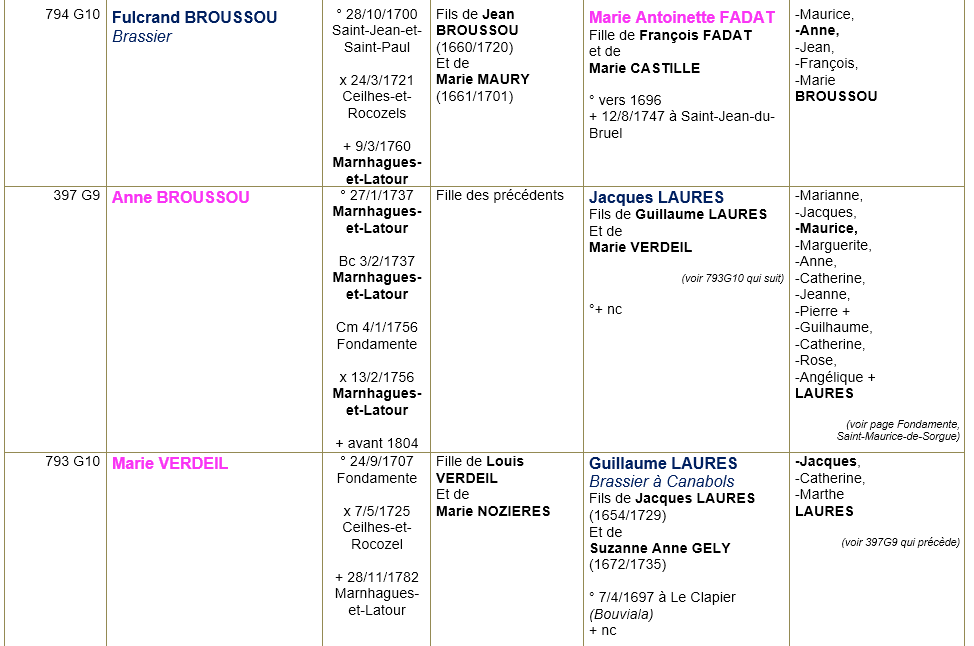

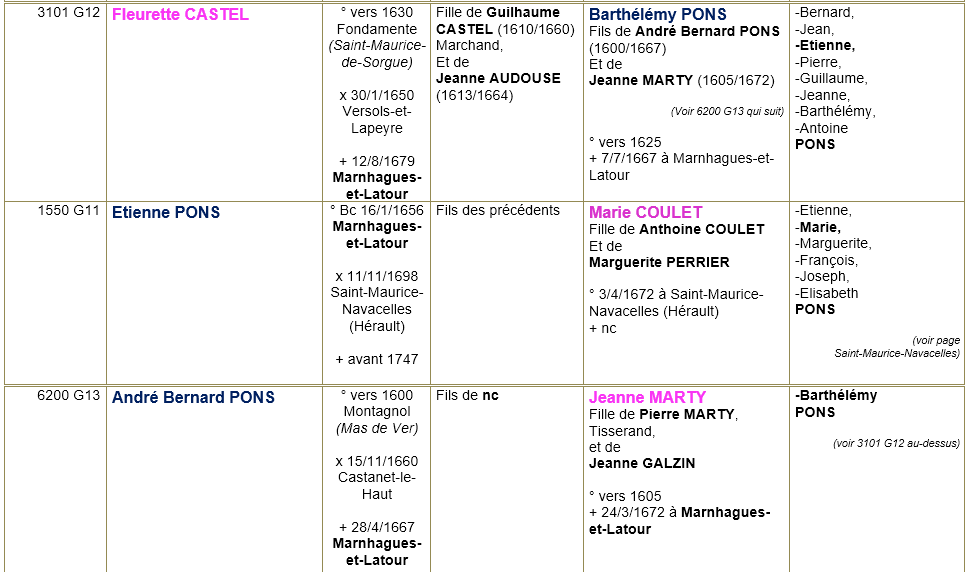

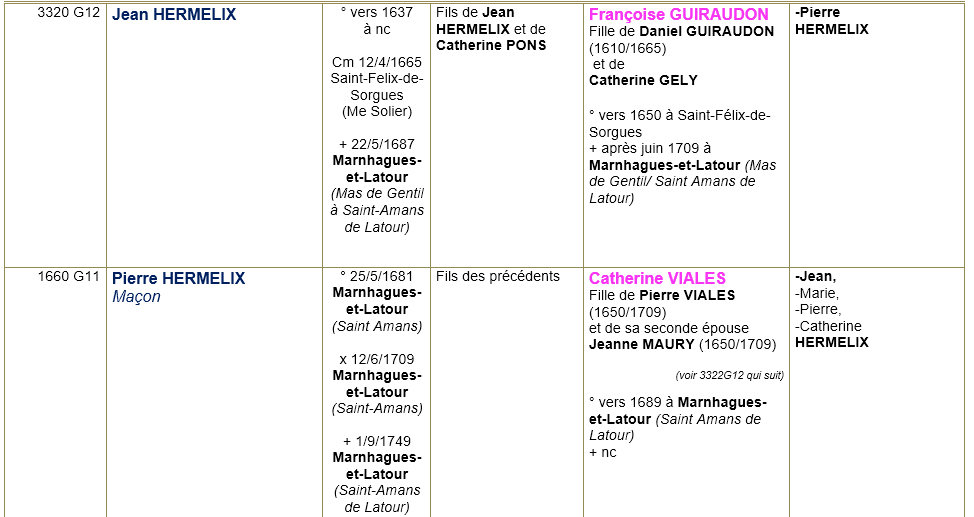

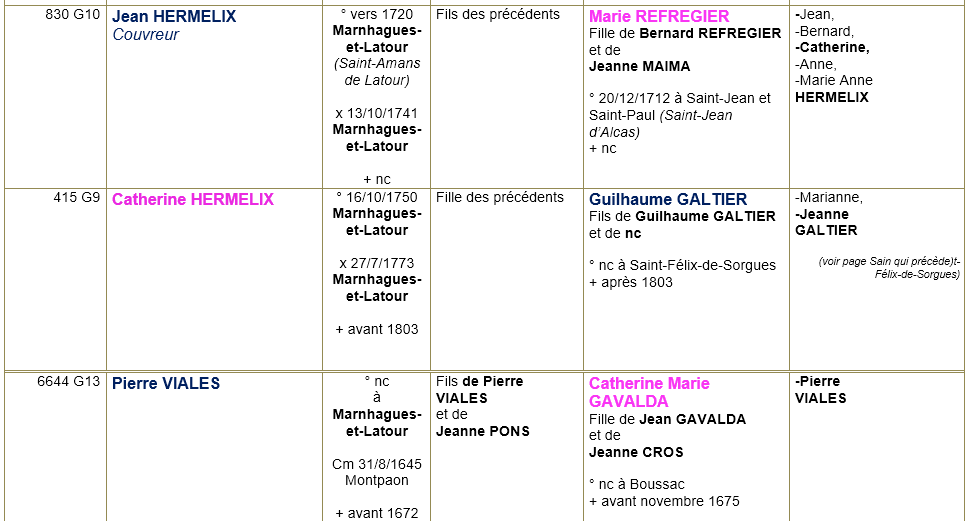

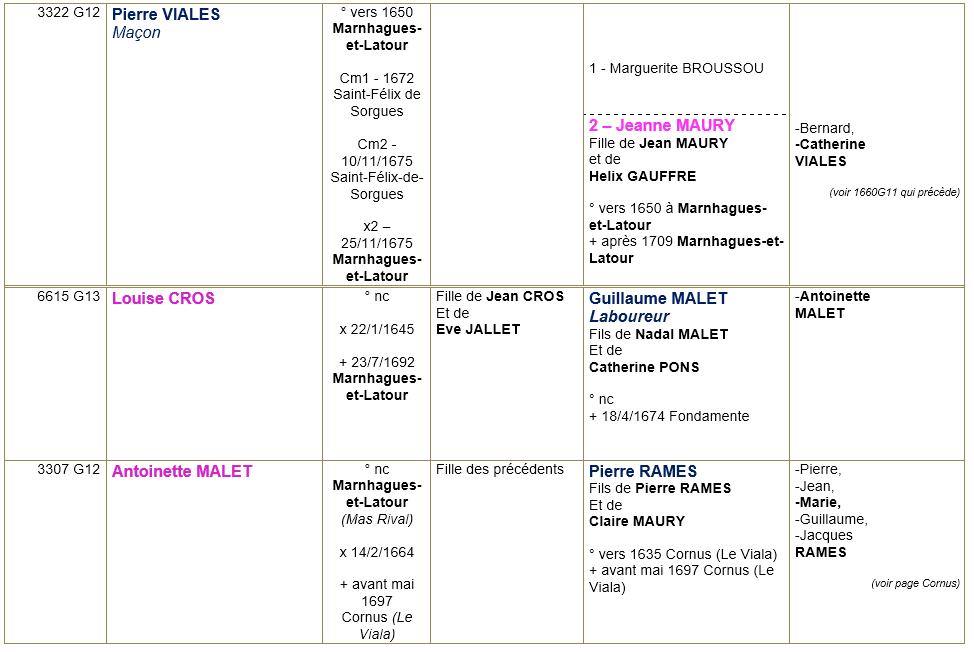

Nos ancêtres de Marnhagues-et-Latour ...

Domicile :

HERMELIX Jean (sosa 830G10) et REFREGIER Marie (sosa 831G10) à Latour, le 9 septembre 1741 lors de la signature de leur contrat de mariage à Saint-Félix-de-Sorgues.

HERMELIX Pierre (sosa 1660G11) et VIALES Catherine (sosa 1661G11) au Mas Genty, le 10 mai 1709, lors de la signature de leur contrat de mariage à Montpaon.

Carte de Cassini

Notes dans le texte

(1) Un Donné était, au XVIIème siècle, un laïc, proche collaborateur des missionnaires jésuites de Nouvelle-France (Canada), qui sans être membre de l’Ordre religieux, se consacrait à Dieu en offrant sa vie et son service au travail missionnaire parmi les Hurons, peuple autochtone de famille linguistique iroquoienne originaire du Sud de l’Ontario. Il en recevait en contrepartie vie de fraternité et soutien. Ce statut religieux particulier cesse d’exister au moment de la suppression de la Compagnie de Jésus. Avec le déclin de la Mission en Huronie à la fin du XVIIème siècle, l’institution des Donnés disparait peu à peu. Une dernière mention en est faite en 1727.

Sources

Photographies, sites, livres, revues... : Wikipedia...

Date de dernière mise à jour : 29/10/2024