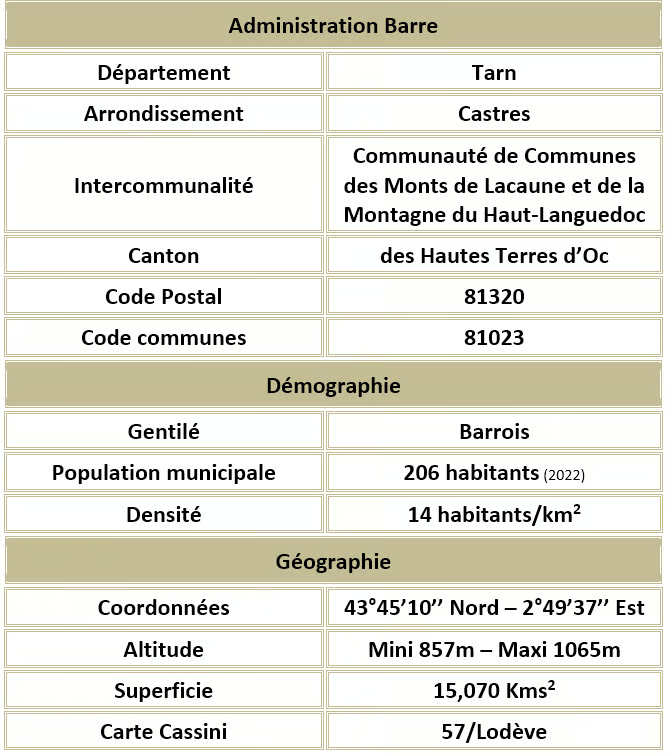

Barre

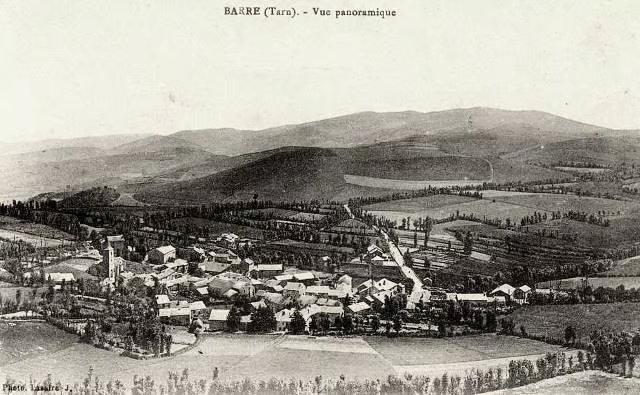

Petite commune rurale à habitat dispersé des Monts de Lacaune, au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, situé à la pointe Est du département et limitrophe du département de l'Aveyron.

Petite commune rurale à habitat dispersé des Monts de Lacaune, au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, situé à la pointe Est du département et limitrophe du département de l'Aveyron.

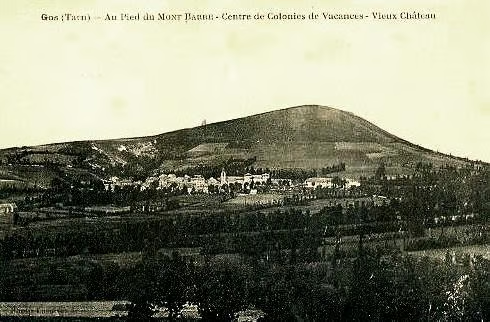

Deux collines y sont jumelles : le mont Barre (1062m) et le mont Gos (1065m). Dans les années 1960, un archéologue local recueille au sommet du mont Gos, les témoignages d’une fréquentation gallo-romaine (clous, monnaies, poteries...) ainsi que les restes d’un sanctuaire dédié à une divinité romaine. La voie romaine qui va de Béziers à Cahors passe par Barre. Les différents paysages situés au pied des monts font partis du socle Hyrcinien (gigantesque chaîne composée de couches de sédiments). Leurs sols sont composés, pour l'essentiel, de schistes, grés et calcaire et ont été façonnés tout au long des siècles.

Les communes limitrophes sont : Moulin-Mage, Murasson, Murat-sur-Vèbre et Peux-et-Couffouleux.

Hydrographie

La commune est drainée par le Viau, qui prend sa source dans la commune et s'écoule vers le Sud pour se jeter dans la Vèbre à Nages après avoir traversé 4 communes, le ruisseau de Grelle, le ruisseau de Crouzet et par divers petits cours d'eau.

Toponymie

Barre : Bar en 972, du roman barra = barrière de péage, clôture, du Gaulois, bar = barrière, obstacle, escarpement rocheux, à-pic, falaise ; de l'Occitan alpin , baro ou bàrro = bande de terrain de forme allongée ; où de l'ancien Occitan, barra = droit de circulation, emplacement où se trouve l'habitation du fermier levant le Droit de Barre.

Gos : Gorz vers 972, du roman Gortiis, locatif pluriel de gortia = haie, issu du gaulois. Gaus sur la carte de Cassini de 1777.

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : nc

La devise est : Sang de Barre mentis pas (Bon sang ne ment jamais).

Histoire

Histoire

En 1789, la communauté de Cabannes-et-Barre, sénéchaussée de Castres, diocèse de Castres, comprend deux municipalités distinctes, Barre et Cabannes, canton de Murat, district de Lacaune et deux paroisses, Notre-Dame de Barre et Saint-Hilaire de Cabannes.

En 1791, les communes de Barre et de Cabannes sont réunies par arrêté du Directoire.

En l'an X de la République Française, on trouve dans les écrits, la commune de Cabannes-et-Barre, canton de Murat, arrondissement de Castres.

En 1843, la paroisse Notre-Dame de Moulin-Mage est créée.

En 1855, la paroisse Saint-Joseph de Gos est créée.

En 1900, la commune de Cabannes-et-Barre est scindée en deux communes distinctes, Barre et Moulin-Mage.

Les Seigneurs et gens de la noblesse

La Famille de Beyne

De fort ancienne noblesse, cette Famille est originaire du diocèse de Castres, où elle a dès le XVlème siècle formé trois branches : les Beyne de Rayssac ; les Beyne d'Escroux; les Beyne de Barre.

Tour à tour protestants et catholiques, suivant les circonstances et les événements, les Beyne de Barre finissent par s'attacher à la religion du roi et l'un des membres de cette Famille, Michel de Beyne, s'établit à Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) à la fin du XVIIème siècle. Ses descendants y demeurent dans la Gache del Mercat, jusqu'en 1789, tout en conservant les seigneuries de Gos, Barre et Cantoul.

Pendant près de quatre siècles, la Famille est propriétaire du château de Gos.

Etienne de Beyne, sieur de Gos, prend part à l'Assemblée que les religionnaires albigeois tiennent à Peyresegade, le 1er Novembre 1572. En 1573, il est un de ceux qui, pénétrant par un égoût dans la ville de Lodève, ouvrent aux protestants les portes de la ville. Les catholiques s'étant réfugiés dans la cathédrale Saint-Fulcran, les huguenots en font le siège et le sieur de Gos reçoit au bras droit une arquebusade qui l'estropie pour la vie.

A partir du XVIIème siècle, les Beyne de Barre résident également à Saint-Pons-de-Thomières, où ils contractent des alliances avec des Familles de la petite noblesse locale.

Michel de Beyne de Barre (1660/1730) Il est l’époux en 1685 de Claude de Bonnafous (1650/1687) dont il a 2 enfants : Marguerite et Paul ; puis il épouse en 1693, Rose des Pins qui lui donne 3 enfants : Marie, Gabrielle et Marguerite ; et enfin en 1696, Antoinette de Viguier (+1730) qui lui donne : Etienne, Jeanne, Jean Louis, Marie, Louis Joseph et Pierre.

- Pierre de Beyne (1711/1789), époux de Marie Anne de Saint-Haleux de Verdale, passe à son château de Gos les mauvais jours de la Révolution Française et n'y est pas inquiété. il meurt à Saint-Pons laissant un seul enfant : Laurent Joachim Honoré de Beyne (1767/1850) et inhumé dans l'église paroissiale de Saint-Pons-de-Thomières.

- Etienne de Beyne (1678/1738), seigneur de Barre, Gos et Cantoul, chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel, époux en 1733 de Renée Gabrielle de Gléon de Durban (+1789), dont il a plusieurs enfants : Jean Louis, Marie Rose, Marguerite Elisabeth, Etienne qui est chanoine du chapitre de la cathédrale, Marie Anne Louise Toinette et François Pierre René de Beyne (°1738) qui épouse en 1771, Marguerite Belot de la Salvetat. Il est le dernier gouverneur de Saint-Pons-de-Thomières.

Patrimoine

L'église Notre-Dame de l'Assomption de Barre

L'édifice primitif date de 974, des motifs sculptés sur les clés de voute renseignent sur ses bâtisseurs, l’Ordre des Chevaliers de Malte. Dans le sous-sol, il existe une crypte où reposent des cercueils, près de l’ancien cimetière.

L’église actuelle en grès rouge, avec un clocher à trois étages, est érigée autour de 1500.

Les cloches, hormis celle de l’horloge datant de 1692, sont enlevées à la Révolution, en 1834, deux nouvelles sont installées. L'électricité arrivant au village en 1932, a ignoré le clocher, mais le carillonneur n’est jamais en panne, il sonne l'angelus ponctuellement et s’adapte aux saisons le soir. Les huit jours précédents le 25 décembre, après l’Angélus du soir, il sonne Nadalet, un tintement joyeux qui annonce Noël.

L’église Saint-Joseph de Gos

Autrefois, la commune de Barre n’a qu’une église, au XIXème siècle, une nouvelle est érigée à Gos.

Le dernier seigneur de Barre, François Pierre René de Beyne, revient à Gos en 1814, accompagné de l’abbé de Pins du diocèse de Lyon à qui il donne son château en 1834 pour y établir l’Ordre des Sœurs de Saint-Joseph d'Oulias. Les sœurs convertissent en chapelle le salon seigneurial et la messe est dite en ce lieu pour les religieuses, les personnes résidant dans le couvent ainsi que pour les habitants du village de Gos. La cloche baptisée sous le vocable de sainte Thérèse est placée sur l’une des tours du château.

Une jalousie nait entre les gens de Gos et les gens de Barre. Pour éviter que cette division soit préjudiciable aux religieuses, les habitants de Gos trouvent et achètent un local pour l’aménager en chapelle. L’église de Gos est ouverte en 1847 par ordonnance royale.

Le château de Gos

Anciennement le château est un vrai manoir féodal où le seigneur a sa résidence. Cette grande et belle maison bourgeoise de style Renaissance encadrée par deux larges tours est reconstruite un peu avant la fin du XVIIIème siècle. Elle se situe à l’Est du village, aux pieds du Mont Barre, à une altitude de 900m environ.

Elle devient en 1834 la propriété des Sœurs de Saint Joseph d’Oulias. Le bâtiment sans compter ses dépendances se compose d’un corps de logis fortifié par deux tours rondes et environné de fossés. Les traces des fossés sont encore visibles aujourd'hui.

Le four banal de Gos

Les banalités sont, dans le système féodal français, des installations techniques que le seigneur est dans l'obligation d'entretenir et de mettre à disposition de tout habitant de la seigneurie. La contrepartie en est que les habitants de cette seigneurie ne peuvent utiliser que ces installations seigneuriales, payantes (four banal, taxé par le fournage, moulin banal, pressoir banal, marché aux vins).

Ces privilèges, abolis et déclarés rachetables dans la nuit du 4 août 1789, sont abolis définitivement sans rachat en 1793.

Les statues menhirs de la Roche de Combeynart, du Plo de la Matte, de Cantoul.

Chroniques et légendes communales

La sarabande de la Bufatière

Cette farandole un brin païenne beaucoup paillarde, se déroule à l’origine la nuit lors du Carnaval de février et vise à saluer les mariés de l’année. Les femmes infidèles sont marquées à la suie. De nos jours, elle se déroule lors de la fête votive, le lundi suivant le week-end du 15 août, en fin d'après-midi. Accompagnés de quelques musiciens, les hommes en chemise de nuit parcourent le village. Le meneur doté de cymbales de cuisine marque les retournements, les suivants tiennent un soufflet. Tous les participants se badigeonnent le visage de suie, de rouge à lèvre car lorsque la danse est finie tous les spectateurs sont marqués.

Paroles chantées en occitan :

Totjorn me parlas de tas cauças - Toujours, tu me parles de tes pantalons

Jamai me las petaças pas (bis) - Jamais, tu ne les rapièces

Refrain : E bufas i al cuol - Et souffles-y au cul

E bufas i al trauc - Et souffles-y au trou (bis)

Que monta pas pus naut - Ne monte pas plus haut

Que n'en a ben besonh - Qu'il en a bien besoin

Tra-la la-la, Tra-la la-la, Tra-la la-la-la-lère

Tra-la la-la, Tra-la la-la, Tra-la la-la-la-la (bis)

E montarem sus l’ase Martin - Nous monterons sur l’âne Martin

E montarem sus l’ase (bis)

Mon paire es violonaire - Mon père est violoniste

Ma maire barjacaire (bis) - Ma mère, bavarde

E tu sias un coquin mon amic - Et tu es un coquin, mon ami

E tu sias un coquin (bis)

(Source : Centre de Recherches sur le Patrimoine de Rieumontagné)

Personnages liés à la commune

Lucien Aguié (portrait de droite) est nommé instituteur à Barre à sa sortie de l'Ecole Normale de Toulouse en 1937, il est titulaire à partir de janvier 1938. De 1939 à 1940 il fait son servie militaire et part à la guerre. En octobre 1940, il reprend son poste et il y exerce jusqu'en 1943.

Lucien Aguié (portrait de droite) est nommé instituteur à Barre à sa sortie de l'Ecole Normale de Toulouse en 1937, il est titulaire à partir de janvier 1938. De 1939 à 1940 il fait son servie militaire et part à la guerre. En octobre 1940, il reprend son poste et il y exerce jusqu'en 1943.

De cette expérience vécue, il écrit Le débutant, Barre avant la guerre, patrimoine de la vie du village à cette époque. Un livre dédié à tous les gens de Barre, en souvenir du bon accueil que les gens du village lui offrirent dans ses débuts.

Louisa Paulin (1888/1944, portrait de gauche), poétesse, aujourd'hui considérée comme un des auteurs Occitans modernes les plus importants de sa génération.

Louisa Paulin (1888/1944, portrait de gauche), poétesse, aujourd'hui considérée comme un des auteurs Occitans modernes les plus importants de sa génération.

Institutrice et professeur dans différents villages du Tarn dont Barre, elle se marie en 1908 et divorce en 1912 après la mort de trois enfants mâles en bas-âge. Elle redécouvre, dans les années 1930, l'Occitan, la langue de sa jeunesse.

Atteinte d’une grave maladie en 1932, elle prend une retraite anticipée et finit ses jours à Réalmont (Tarn) où elle est née.

Son œuvre comprend de nombreux poèmes tant en Français qu’en Occitan.

Le maréchal Nicolas Jean de Dieu Soult (1769/1851, portrait de droite), est né à Saint-Amans-la-Bastide, qui devient Saint-Amans-Soult après sa mort et décédé au même lieu dans son château de Soult-Berg.

Le maréchal Nicolas Jean de Dieu Soult (1769/1851, portrait de droite), est né à Saint-Amans-la-Bastide, qui devient Saint-Amans-Soult après sa mort et décédé au même lieu dans son château de Soult-Berg.

Ses soldats le surnomme Bras de Fer en raison de son intelligence et son courage, lors des campagnes de Napoléon.

Son opportunisme, lors de la Restauration des Bourbons, lui permet de devenir pair du royaume de France et ministre de la Guerre. Il est fait duc de Dalmatie en 1808 et il est pressenti comme futur roi du Portugal. Ses rapports conflictuels avec le roi Joseph Bonaparte (1768/1844), frère de Napoléon, le font regagner la France en 1813.

Après une virulente campagne contre Napoléon lors de son retour de l’île d’Elbe, il se rallie à l’Empereur dès que celui est restauré dans ses fonctions. Napoléon (1769/1821), qui n’est pas rancunier, le fait major général de l’armée, titre qu’il aurait pu payer au prix fort au lendemain de Waterloo et du départ de Napoléon pour Sainte-Hélène. I l est malin, il fuit Paris en 1815 pour se réfugier dans son château de Saint-Amans-la-Bastide (aujouird'hui Saint-Amans-Soult, image de gauche).

l est malin, il fuit Paris en 1815 pour se réfugier dans son château de Saint-Amans-la-Bastide (aujouird'hui Saint-Amans-Soult, image de gauche).

Par la suite, il est président du Conseil et le roi Louis Philippe (1773/1850) lui donne le titre de Maréchal Général de France.

Les gens lui reprochent d'avoir servi tour à tour Napoléon, les rois Louis XVIII (1755/1824) et Louis Philippe. Mais c'est un soldat. Pourtant, même ministre, il n'a jamais oublié sa région d'origine et gouverne de son château que sa sœur a fait construire à Saint-Amans en son absence.

Petite histoire où un de mes ancêtres se trouve mêlé ...

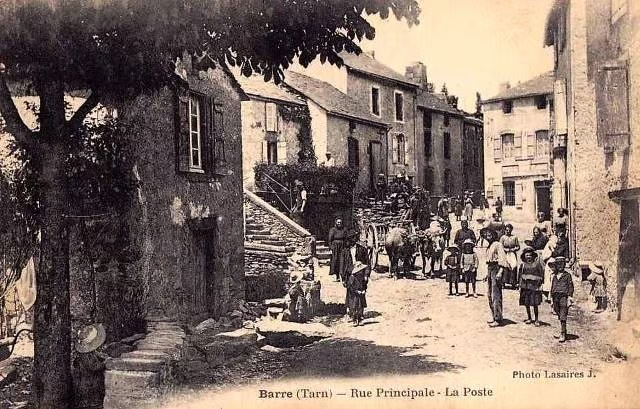

Venant de Saint-Affrique, le maréchal Soult fait une halte à Barre à l’auberge Tabariès. Le propriétaire est surnommé Jacquet, probablement Jacques Antoine Tabariès (1739/1838), cousin de mon ancêtre Louis Tabariès (1703/1777). Une grosse branche de houx orne la façade de son auberge censée éloigner les mauvais sorts et porter chance.

Un ancien soldat de l’Empereur, habitant de Barre, reconnait le maréchal et ameute les gens du village en disant « c’est Soult, ce mauvais sujet qui a fait tué tant de nos soldats à la bataille de Toulouse ! Il faut l’arrêter ! ».

Les villageois s’arment de bâtons, fourches et fusils et cernent l’auberge. Jacquet ferme aussitôt portes et fenêtres et promet à Soult de l’aider à regagner Saint-Amans sain et sauf. Les villageois ne se découragent pas et percent un mur dans le mur de la maison mitoyenne voisine. Pendant ce temps, un trou ouvert dans le toit de l’auberge permet à Soult de s’enfuir par les toits des bergeries attenantes. Le cordonnier, Antoine Gouges dit Matiou, que Jacquet a réussi à persuader, le prend en charge au carrefour du chemin de Cantoul et le conduit à travers champs, par des sentiers détournés, jusqu’à Lacaune où l’attendent le commandant de sa Garde et le comte de Burlats.

Bien qu’opportuniste et un brin profiteur, le maréchal sait reconnaitre le courage de Tabariès et de Gouges qui peuvent ensuite compter sur sa protection et ses largesses.

Une plaque (ci-dessous) marque l’emplacement de l’ancienne auberge du Jacquet Tabariès.

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux dits et écarts

Gos, Le Cantoul, Beauséjour, Canac, Caudelle, Montplaisir, La Bourgade, Le Clos, Le Cabanial, Cayzac, Plaisance, Le Rieu, L’Albergue, La Rousselle, La Combe, Les Cartous…

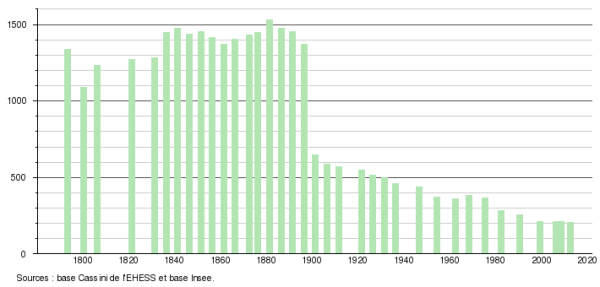

Evolution de la population

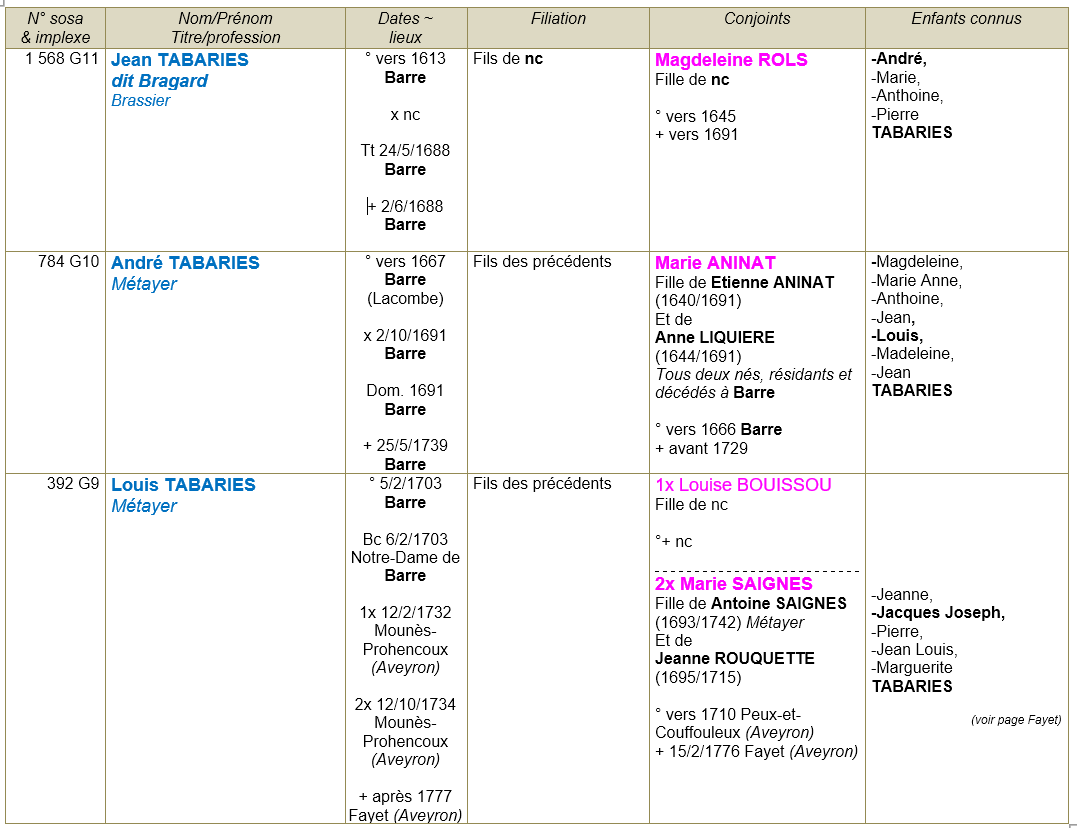

Mes ancêtres de Barre...

La Famille Tabariès

Dès le XVIème siècle, le nom apparaît sur le territoire de la communauté d'habitants de Cabannes-et-Barre, et son hameau de Cabannes, situé aux confins du département.

Cette Famille, partie de Rasigade (Murasson, Aveyron), se fixe à Cabannes le temps d'une génération, puis rejoint le Sud de la France à Perpignan, pour revenir dans la région de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) et enfin rejoindre la région parisienne sous le nom de Tabariés de Grandsaignes, ou la région de Clermont-Ferrand et de l'Ain sous le nom de Tabariés de Cabannes.

Les Tabariès possédent la ferme de Rozières située sur la commune de Saint-Sever-du-Moustier (Aveyron), la ferme de Lafon située sur la commune de Fraïsse-sur-Agout (Hérault), le château de Caraman situé sur la commune de Le Soulié (Hérault). Ils contractent alliance avec plusieurs Familles bourgeoises de la région.

Le nom de Tabariés de Grandsaignes existe encore par des descendants portant ce nom. Celui de Tabariés de Cabannes s'est perdu au début du XXème siècle.

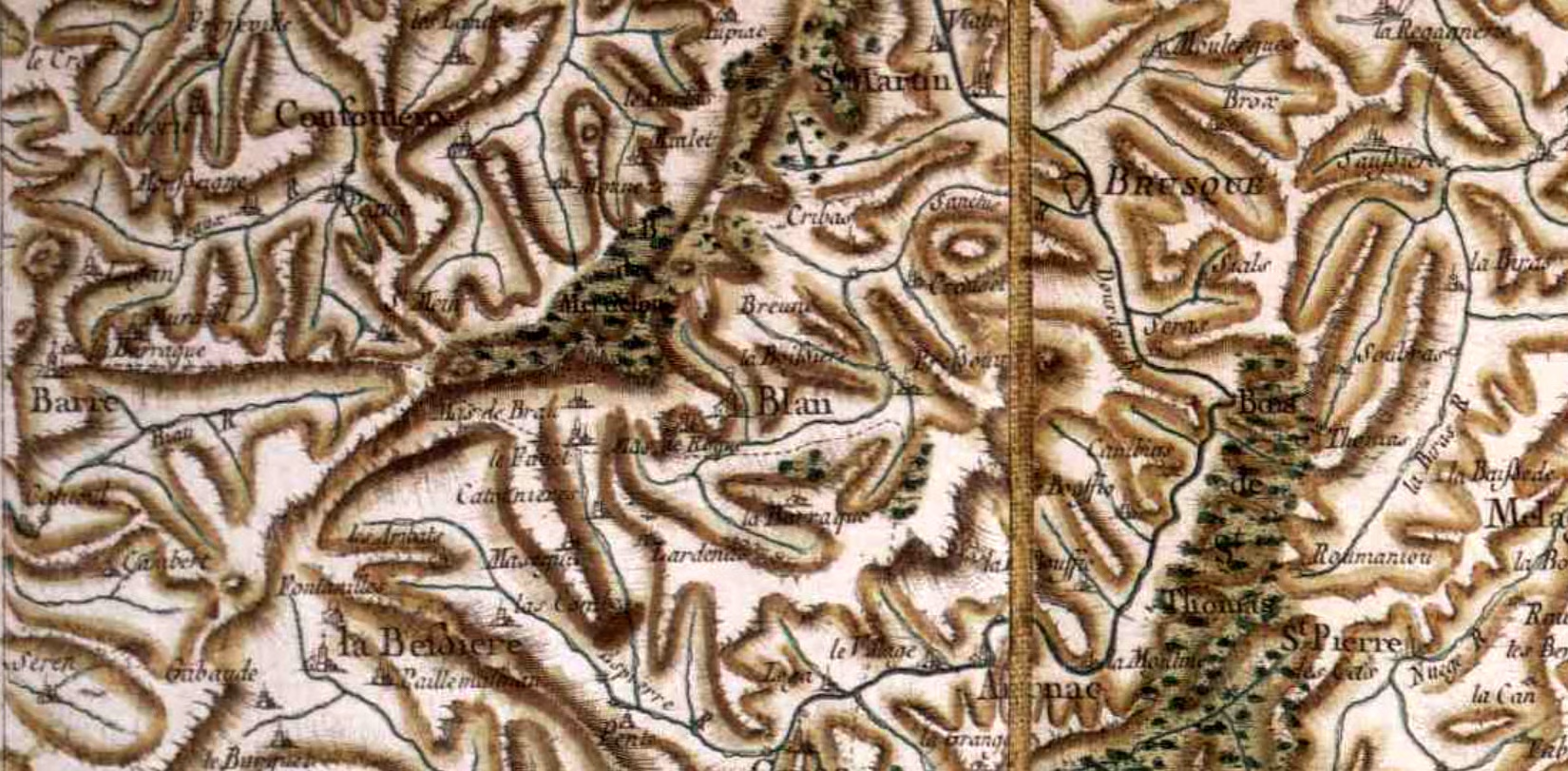

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues, journaux... : Wikipedia ; Commune de Barre ; https://rieumontagne.blogspot.com/2019/09/publication-tabaries-une-famille.html

Date de dernière mise à jour : 04/11/2025