Ferrières-les-Verreries

Ce petit village rural à habitat dispersé est situé sur le plateau du Causse entre Saint-Martin-de-Londres, Saint-Bauzille-de-Putois et Pompignan, au Nord du Pic-Saint-Loup, sur un éperon rocheux entre le bois du Pous et celui de Monnier. Ferrières-les-Verreries domine les vestiges de la verrerie de Coulobrines du XVIIème siècle d'où part le chemin des Verriers via Claret et Valflaunés vers Sommières.

Ce petit village rural à habitat dispersé est situé sur le plateau du Causse entre Saint-Martin-de-Londres, Saint-Bauzille-de-Putois et Pompignan, au Nord du Pic-Saint-Loup, sur un éperon rocheux entre le bois du Pous et celui de Monnier. Ferrières-les-Verreries domine les vestiges de la verrerie de Coulobrines du XVIIème siècle d'où part le chemin des Verriers via Claret et Valflaunés vers Sommières.

La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000, les Hautes garrigues du Montpelliérais, et cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi :

D'or à six fers à cheval de sable, ordonnées 3, 2, 1.

Hydrographie

La commune est drainée par le Tourguille, le Rieu Massel et par deux autres cours d'eau.

Le ruisseau de Gorniès prend sa source au Sud du village dans une gorge profonde, les roues d'un moulin en ruines y tournent encore au début du XXème siècle.

Depuis la nuit des temps, Ferriéres-les-Verreries est alimenté par des eaux souterraines captées dans des citernes puis plus récemment par un forage communal situé au centre du village. En 2005, un chantier de raccordement en eau potable est lancé par la municipalité en place. Une connexion de plus de 5 Kms au réseau du Pous sur la commune de Notre-Dame-de-Londres alimente le village en eau potable.

Toponymie

Mansum de Ferreris en 1116, De Ferreriis en 1293.

De l'occitan ferrièra = forge catalane, mine de fer. Du latin ferraria = Installation pour extraire, fondre et forger le fer.

En 1918, Ferrières prend le nom de Ferrières-les-Verreries.

Histoire

Histoire

Les premières mentions de Ferrières-les-Verreries remontent à 1116 dans le Cartulaire de Maguelone mais les premières traces d’habitat sur ce site sont beaucoup plus anciennes et datent du Paléolithique. Le plateau calcaire, couvert de grandes forêts à la Préhistoire, est le domaine d'élection de plusieurs populations qui se succèdent du Néolithique à l'Age du Cuivre (voir « Echelle des Temps »). De multiples dolmens datant de l’Age du Cuivre sont réalisés par les Ferriériens. Une tombe collective préhistorique est aujourd’hui visible sur le sentier de randonnée des Asphodèles, près du Mas de Baumes.

Au Moyen Âge et à l’époque moderne, la vie de la communauté s’articule autour de l’agriculture et de l’artisanat verrier. La plus ancienne verrerie de Ferrières est celle de Baumes. Des fouilles menées en 1989 ont aussi permis de reconstituer la verrerie de Couloubrines. La présence importante de bois (chêne blanc) explique le développement de cette industrie sur le territoire de la commune et plus largement, sur tout le bassin Nord du Pic-Saint-Loup.

Le culte catholique s’organise autour de son église.

Le 6 mars 1703, lors de la Guerre des Camisards, provoquée par la révocation de l'Edit de Nantes, une bande de révoltés de 1300 hommes venant du côté de la Vernède, le logis du Bosc et le Poux, brûlent l'église et la maison claustrale, pillent les maisons des habitants et tuent cinq hommes devant l'église. Auparavant, vers le logis du Bosc, trois muletiers de Saint-Martin-de-Londres sont tués. Le même jour, l'armée des Camisards est battue à Pompignan (Gard).

À partir de 1790, la commune est dotée d’un Conseil Municipal. La vie politique s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus.

Pendant la Révolution Française, le village sert d'asile à plusieurs prêtres réfractaires auxquels les habitants offrent secrétement l'hospitalité. Un de ces prêtre, Toutoulon, est arrêté à Baumes par les soldats et conduit à Saint-Hippolyte où il est guillotiné. La Révolution abolit le prieuré, dont tous les biens, y compris le presbytère, sont vendus comme Biens Nationaux. La paroisse reste sans desservant jusqu'en 1859.

La communauté traverse les changements de régimes politiques du XIXème siècle sans difficultés particulières.

A partir de 1865, une école mixte est créée. Les instituteurs sont logés dans une vieille maison appelée l'ancienne maison Reboul.

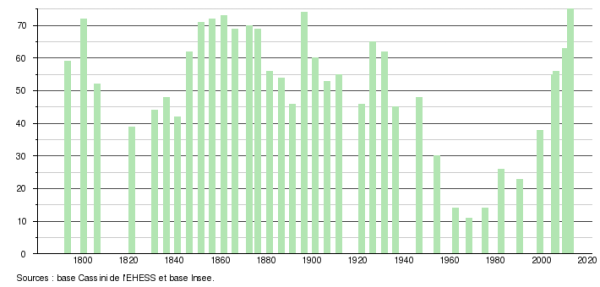

Au XXème siècle, l’histoire de Ferrières-les-Verreries reflète les évènements majeurs de l’Histoire de France et de l’histoire locale : guerre de 1914-1918, crise de l’entre-deux guerres, guerre de 1939-1945, exode rural… Des chantiers concernant les bâtiments communaux sont engagés tout au long du siècle et permettent de moderniser le village. Parallèlement, la commune connaît un regain d’attractivité dans les années 2000 et voit sa population franchir le cap des 60 habitants en 2010.

Les seigneurs et gens de la noblesse

Les premiers seigneurs connus viennent de la Maison des Guilhem de Montpellier :

En 1174, Guilhem VIII de Montpellier (1157/1202) épouse une princesse byzantine, Eudoxie Comnène (1165/1202), nièce de l’Empereur d'Orient. Il entretient une petite Cour où fleurit la poésie courtoise de langue d'Oc. Il accueille notamment à sa Cour Arnaut de Mareuil (1170/1200), un des plus célèbres troubadours de son époque. En 1187, il la répudie pour épouser à Barcelone, Agnès de Castille (1172/1204), cousine de la reine d'Aragon, avec qui il vit déjà en union illégitime (ce second mariage, bien que célébré, n'est pas reconnu par deux Papes successifs). De son premier mariage il a une fille, du second 2 filles et 7 fils.

En 1286, Raymond de Montpellier (1194/1237), chevalier, est viguier de Sauve et seigneur de Ferrières. En 1312, il reconnait tenir le château de Ferrières avec ses appartenances et la juridiction haute et basse.

Suit ensuite la Famille de Raymond, viguiers héréditaires de Sauve :

Guilhem de Raymond (°1230) ; Guilhem de Raymond (1255/1333) époux vers 1283 de Guillerme Bedos (1265/1333) ; Guilhem de Raymond (1284/1333), chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, époux en 1309 de Marie de Fressac, le 2 juin 1312, il reconnait tenir le château de Ferrières et ses dépendances de l'évèque de Maguelone auquel il prête hommage et fidélité ; Guilhem de Raymond, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, époux en 1350 de Béatrix de la Baume de Sanihac (1330/1442) ; Hugon de Raymond (1350/1410) époux en 1378 de Dragonette des Gardies (1345/1430) ; Catherine de Raymond, héritière de son père Hugon, épouse Jean Duranc de Vézénobres, qui prend le titre de seigneur de Ferrières et les fonctions de viguier de Sauve.

Après cette dernière, la seigneurie devient possession de la Famille Duranc de Vézénobres :

Jean Duranc de Vézénobres (1474/1517) est viguier de Sauve et seigneur de Ferrières ; Antoine Duranc de Vézénobres, époux de Jeanne Albert en 1531 ; Louis Duranc de Vézénobres, époux de Gilette de Valoscure, juge de la baronnie de Sauve.

3 juin 1693, Hercule et Jean Duranc de Vézénobres (père et fils) vendent les terres et la seigneurie de Ferrières à Henry de Roquefeuil (1665/1730), marquis de Londres, seigneur de Cournonsec, le Villar, Rouet et autres lieux, époux en 1694 de Madeleine de Pelet de Combas (1679/1704).

La Famille de Roquefeuil, marquis de Notre-Dame-de-Londres, devient seigneur de Ferrières :

Jean Philippe de Roquefeuil (1703/1739) époux en 1732 de Marie Anne Journet (1710/1741) ; François Henri Jean Antoine de Roquefeuil (1735/1766) ; Antoine Jean Henri de Roquefeuil (1750/1784), capitaine commandant aux Régiments du dauphin et Royal-Dragons, page de la Petite Ecurie du roi, commissaire général de la Cavalerie, époux en 1770 de Hélène de Celes de Reversat (1749/1798) ; Marie Henri François de Roquefeuil (1772/1837) époux en 1798 de Marie Magdeleine Josèphe de Serres de Reversat (1777/1837).

Chroniques communales

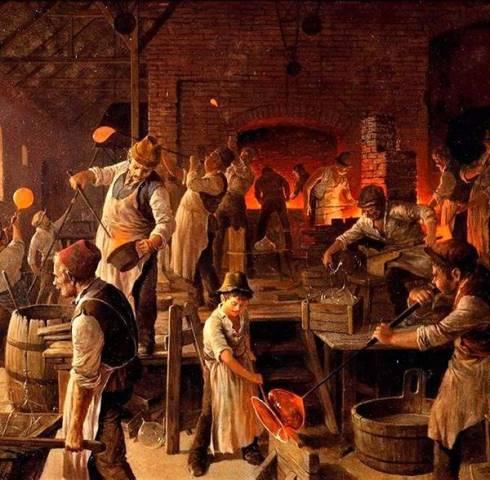

L'art et la science de la verrerie

Entre 1280 et 1789, une vingtaine de verreries fonctionnent sur le Causse de l’Hortus : les verreries de la Seube, de Couloubrines, de Baume, du Mas Neuf…

La tradition rapporte que le roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270, portrait de gauche) accorde aux seigneurs qui l’ont accompagné en Terre Sainte, ruinés par l’expédition, le droit de pratiquer l’art et la science de verrerie sans déroger (c’est-à-dire sans perdre leurs titres de noblesse).

La tradition rapporte que le roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270, portrait de gauche) accorde aux seigneurs qui l’ont accompagné en Terre Sainte, ruinés par l’expédition, le droit de pratiquer l’art et la science de verrerie sans déroger (c’est-à-dire sans perdre leurs titres de noblesse).

Les premiers ateliers connus dans la région remontent au XIVème siècle. Cet artisanat de luxe produit des gobelets à la mode vénitienne, des fioles et des flacons destinés aux apothicaires et aux parfumeurs.

En 1445, le roi Charles VII (1403/1461, portrait de droite) confirme les privilèges des maîtres-verriers, essentiellement des exemptions fiscales et réaffirme leur obligation d’appartenir à la noblesse.

En 1445, le roi Charles VII (1403/1461, portrait de droite) confirme les privilèges des maîtres-verriers, essentiellement des exemptions fiscales et réaffirme leur obligation d’appartenir à la noblesse.

La production de verre ralentit au moment des Guerres de Religion, mais connaît son apogée au XVIIème siècle. Montpellier, avec sa Faculté de Médecine commande du verre en grande quantité. Les ateliers, qui comptent généralement entre cinq et dix ouvriers, se multiplient avec une forte concentration au Nord du Pic Saint-Loup.

Les maîtres surveillent les fours et ne réalisent que les pièces délicates. Tous issus de familles de gentilshommes-verriers, ils ne peuvent exercer qu’après une formation de dix ans. Ils forment un grand corps qui veille à leurs intérêts et à leurs privilèges et s’entraide en cas de difficultés.

Autour d'une verrerie se rassemblent de nombreux métiers : des maçons pour entretenir et reconstruire les fours, des potiers pour refaire les creusets, des marchands pour prendre les objets et les vendre (les gentilshommes-verriers n'ont pas le droit de faire du commerce), des bûcherons qui fournissent les verriers en bois, des forgerons qui entretiennent les outils…

Cependant, le gouvernement s’inquiète de la déforestation entraînée par les énormes besoins en bois de chauffe des verreries. Les agents de Colbert contrôlent les coupes et mettent à l’amende les maîtres qui empiètent sur les forêts domaniales.

Au début du XVIIIème siècle, d’importantes commandes de bouteilles permettent un renouveau relatif de la production. Mais dès 1723, le pouvoir royal réglemente encore plus strictement les coupes de bois et interdit l’ouverture de nouvelles verreries. Il ordonne ensuite, à la demande des Etats du Languedoc, le déplacement des verreries dans les zones montagneuses, comme l’Aigoual ou le bois ne peut être d’aucune utilité pour les habitants de la province. Les maîtres-verriers n’ont pas les moyens ni de transférer leur production ni de payer le bois de plus en plus rare. Ils vont peu à peu cesser leur activité.

En 1780, il ne reste plus que quatre verreries forestières. A la fin du XVIIIème siècle, l’industrie du verre se déplace à proximité des bassins houillers qui fournissent un nouveau combustible, le charbon de terre. Dans le secteur de Bédarieux, s’ouvrent les verreries d’Hérépian et du Bousquet d’Orb.

L’ancienne verrerie de Couloubrines

Située à moins de 500m du village, elle est restaurée à partir de 1989 et abrite désormais un four de verrier reconstitué avec les méthodes authentiques de la Renaissance. La métairie qui l’a abrité de façon intermittente entre le XVIème et le XVIIIème siècle comprend un corps de logis principal à trois étages et des dépendances artisanales et agricoles.

Située à moins de 500m du village, elle est restaurée à partir de 1989 et abrite désormais un four de verrier reconstitué avec les méthodes authentiques de la Renaissance. La métairie qui l’a abrité de façon intermittente entre le XVIème et le XVIIIème siècle comprend un corps de logis principal à trois étages et des dépendances artisanales et agricoles.

Mentionnée sous le nom de Mas de Calazau au XVème siècle, c’est alors un domaine exclusivement consacré à l’agriculture et à l’élevage.

En 1426, elle appartient à Firmin de La Roque.

En 1511 et 1522, elle fonctionne et est dirigée par Thomas de La Roque, gentilhomme-verrier, qui y pratique avec plusieurs compagnons l’art de verrerie. Calazau devient alors Couloubrines, du nom de la verrerie de la Famille de La Roque.

Après être restée longtemps inactive, elle est à nouveau exploitée en 1780 par les sieurs de Girard qui la restaure et la loue à Louis de La Roque.

L'ancienne verrerie de Couloubrines reste l’unique témoignage de cette activité.

Le domaine du mas de Baume

Situé sur le causse de Pompignan, la verrerie est citée au XIIIème siècle comme propriété de l’évêque de Maguelone. Elle est attestée en 1355.

Ses fours sont en activité en 1515 et 1625. Depuis le XIVème siècle, la métairie de Baume (comme certains mas des environs) est régulièrement louée à des compagnies de gentilshommes-verriers. Au XVIème siècle, elle appartient au seigneur de Roquefeuil.

Elle cesse son activité en 1746, date à laquelle les Familles de La Roque-Vallongue et de La Roque-Couloubrines s’associent pour établir une nouvelle verrerie au Mas des Parts à Saint-André-de-Buèges. Le mas de Baume, revendu, redevient un domaine entièrement vouée à l’agriculture et à l’élevage jusqu’aux années 1960. En 2005, les locaux sont rénovés et transformés en hôtel-restaurant.

Au Nord-Est, des bâtiments abritant logements et communs bordent une cour où se trouvent les vestiges de deux fours de verriers. Au Nord-Ouest, une bergerie voûtée jouxte une aire de dépiquage (battage) dallée tandis qu’au Nord est implantée une autre grande bergerie.

La cachette des verriers

La cachette des verriers

La tradition veut que des artisans du verre, restés huguenots après la Révocation de l’Edit de Nantes, se sont dissimulées dans une construction en pierre ruinée (voir photo dans diaporama). Or, les gentilshommes-verriers de ce secteur se sont convertis ou se sont exilés, cette appellation est donc sans fondement historique mais témoigne cependant du souvenir des persécutions subies par les Protestants sous le règne du roi Louis XIV (1638/1715, portrait de droite).

Patrimoine

L'église romane de la nativité de Saint-Jean-Baptiste

Elle date du XIème siècle. Elle est très endommagée au cours de la Guerre des Camisards en 1703. Elle possède une cloche fondue par le montpelliérain, Léonard Bordes, en 1646. Plusieurs Familles jouissent du privilège d'être inhumé dans l'église comme mes ancêtres de la Famille Granier.

Elle est classée aux Monuments Historiques.

L'ancienne verrerie de Couloubrines

Elle est un des témoignages de l'activité des gentilshommes verriers qui ont soufflé le verre sur le causse de l'Orthus durant près de cinq siècles (voir § précédent).

Le dolmen

Bien caché dans un petit bois de chênes verts, il se trouve dans les proches environs de la commune. C’est un dolmen du Néolithique. Il est constitué d’une chambre sépulcrale rectangulaire d’une superficie de 10m2, d’un long couloir axial de pierres sèches de 9m de long dans lequel s’ouvre un second couloir terminé par une autre chambre étroite formant un appendice.

Il sert de lieu d’inhumation jusqu'à l’Age de Fer et livre de nombreux objets archéologiques : vases, parures et belles lames de silex ainsi que cheveux et os, appartenant à un couple venant probablement du Nord de l'Europe.

Les vases de ce groupe culturel (la culture de Ferrière 3200/2600 avant J.-C) sont reconnaissables à leur décor de lignes incisées disposées en motifs géométriques (chevrons, triangles), parfois incrusté d’une pâte blanche faite à partir d’os ou de calcaire brûlé. Les fouilles précédent la restauration du dolmen montrent une utilisation du couloir par des gens de la culture de Fontbouisse (2600/2200 avant J.-C.). La construction de l’appendice est attribuée à l’Age du Bronze (2200/800 avant J.-C.). Cette évolution architecturale renvoie aux fréquentes réutilisations de la tombe et illustre la longue permanence du peuplement des garrigues jusqu’aux temps historiques.

Le sentier des Asphodèles

Il part du mas de Baumes, sur le causse de l'Hortus, égayé au printemps par des milliers de hampes d'asphodèles.

Quartiers, faubourgs, hameaux, lieux dits et écarts

Baume, Le Castelet et Les Jasses qui portent autrefois le nom de mas de la Salle. Cette importante propriété appartient pour parties égales aux Familles de Girard et Granier.

Evolution de la population

Mes ancêtres de Ferrières-les-Verreries…

Traces historiques de la Famille Granier

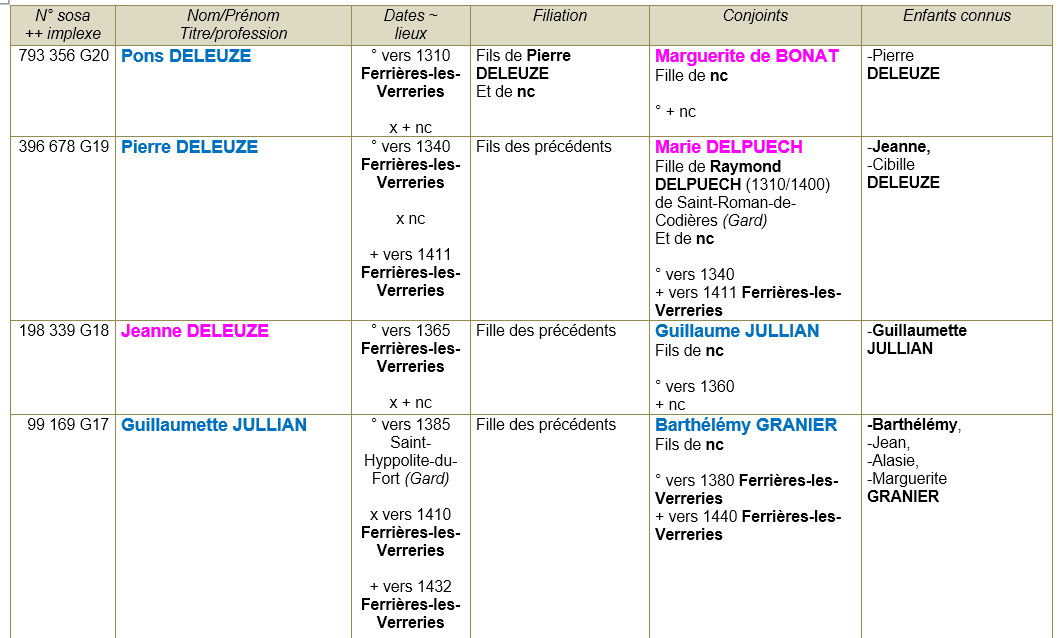

La Famille Granier a succédé à la Famille Deleuze, dont un grand nombre de documents prouve l'existence à Ferrières du XIIIème siècle jusqu'au début du XVème siècle.

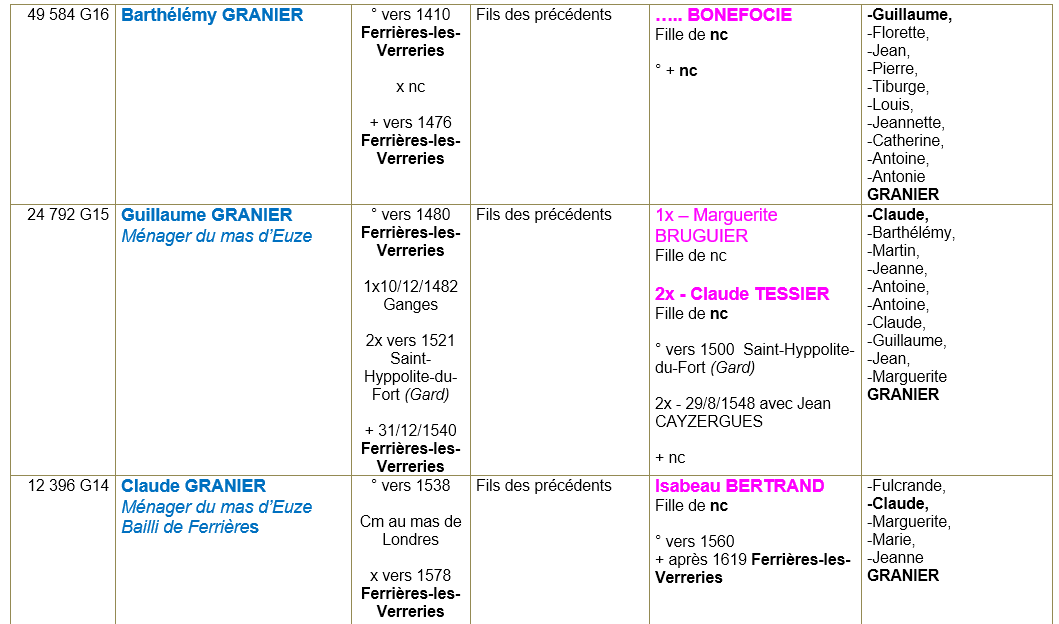

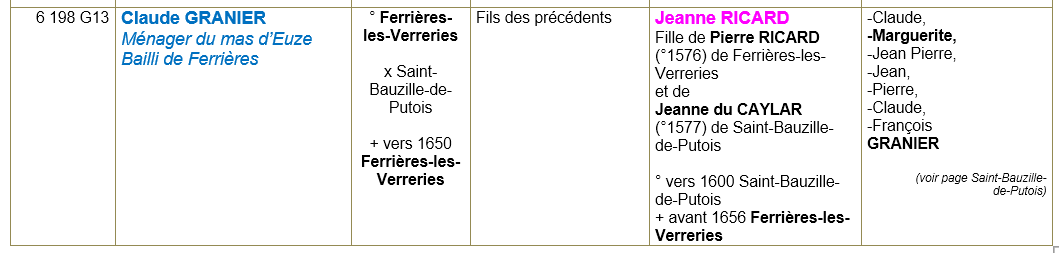

Il existe au XVIIème siècle deux branches de la Famille Granier qui descendent de mon ancêtre Barthélémy Granier (sosa 99168G17) vivant en 1404. Cette descendance se divise en deux branches : les Granier de Pompignan et du Crès et les Granier de Ferrières et de Saint-Bauzille-de-Putois. On en trouve la trace à travers les différents actes les concernant :

- Le 4 février 1451, les héritiers Terondel vendent le Mas de Posancres (jadis appelé Casal) à Guillaumette Julian (sosa 99169G17) et à son époux Barthélémy Granier (sosa 99168G17) pour 237 Livres Tournois (Source : acte Jean Deleuze, notaire de Ganges).

- 27 janvier 1506, reconnaissance est consentie par André Garonne et Jean Granier à Jean de Vézénobres, viguier de Sauve et co-seigneur de Ferrières.

- En 1544, noble Antoine de Vézénobres et son épouse Jeanne Alberte, seigneurs de Ferrières, vendent à Guillaume et Barthélémy Granier, cousins, partie des mas Deleuze et Cornayret contre ... (acte reçu par Maître Aurias de Sostella, notaire de Sauve).

- En 1671, Marguerite Granier épouse François de Girard, seigneur de La Croix, fils de Pierre et de Françoise de La Roque. Il exerce à la verrerie du Rouet en 1697 avant d'être propriétaire de la verrerie de Ferrières. Marguerite Granier décède le 12 juin 1721, veuve de François de Girard et âgée de 66 ans, elle est inhumée dans l'église de Ferrière.

- En 1679, le rôle de la Taille pour la commune de Ferrières est de 1442 Livres, réparties entre les habitants : Claude Granier paie 197 Livres et Raymond Granier 299 Livres.

- En 1506, Guillaume (sosa 24792G15) et Jean Granier (frères) sont cités dans une reconnaissance du mas de la Salle ayant appartenu à Pons Deleuze (sosa 793356G20).

- En 1657, le compoix de Ferrières est dressé par Claude Puech et Jean Soulier, assisté de Claude et Raymond Granier.

- Entre 1679 et 1685, Claude, Jean et Hercule Granier sont témoins dans des actes d'abjuration du protestantisme.

- En 1712 et en 1745, Jean Granier est consul de la commune de Ferrière (le consul est élu par l'Assemblée des chefs de famille de la ville).

- En 1739, confirmation, par l'évêque d'Alais, à Jean Granier, bourgeois, de la permission accordée aux siens d'être inhumé dans l'église comme par le passé.

- En 1759, une autre Marguerite Granier de Saint-Bauzille-de-Putois épouse Jean François Granier de Pompignan avec une dispense (4ème degré de consanguinité) en raison de la parenté entre les deux futurs époux.

- En 1759, le rôle de la Taille est de 2976 Livres pour la commune de Ferrières. Claude Granier paie 496 Livres et Jean Granier 529 Livres.

- En 1759, le sieur Granier, prêtre du diocèse, célèbre la messe en présence de l'évêque d'Alais.

- En l'An X, le rôle est de 3137 Livres, et il est mentionné : "seulement trois propriétaires fonciers demeurent : Viala, Cabane et Reboul. Tous les autres, soit deux familles de Girard (successeurs des Granier), La Roque des Baumes, La Roque de Couloubrines ont quitté Ferrières et ne sont plus revenus dans les maisons de leurs ancêtres."

Sont officiers de justice de Ferrières :

- En 1613, Barthélémy Granier, en 1639, Claude Granier puis en 1680, Hercule Granier.

- En 1648, les habitants de Ferrières, représentés par Raymond et Claude Granier (père et fils), Anthoine Viala, Pierre Reboul et Jean Boussugar, rendent hommage à noble Louis Duranc de Vézénobres, juge de la baronnie de Sauve, seigneur de Cabrières et Ferrières, et à son épouse Gilette de Valoscure. (acte signé par Claude Granier, les autres habitants ne savent pas écrire).

Carte de Cassini

Sources

Sites et photo : Wikipedia, La Halle du Verre, Crdp-montpellier, Théo et Guilhem, Le dolmen, Jean Arnal, Jacques Deschard, BNF/Gallica "Histoire de Ferrières" ; Autour d’un cartulaire disparu : le Livre noir de la baronnie de Sauve (Gard). Enquête sur le document et pistes pour sa reconstitution

Date de dernière mise à jour : 11/04/2025