La Bastide-Pradines

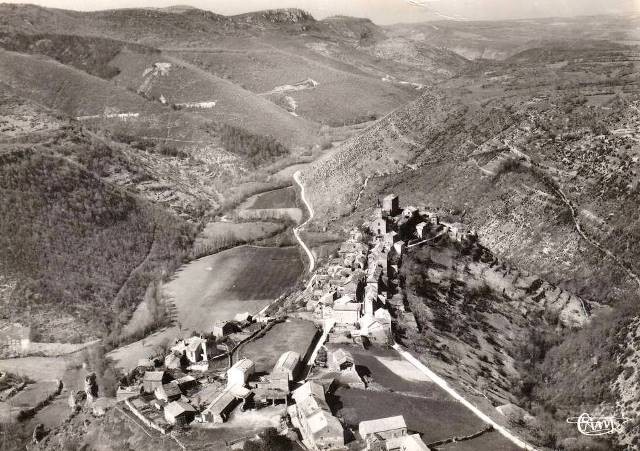

Le village de La Bastide-Pradines est un des plus beaux sites de la Vallée du Cernon culminant à 600m d'altitude.

Le village de La Bastide-Pradines est un des plus beaux sites de la Vallée du Cernon culminant à 600m d'altitude.

Constuit sur un site escarpé, véritable "nid d'aigle", s'allongeant sur une longue arête rocheuse grise qui domine la vallée du Cernon, abrité par le plateau du Larzac, à l'Ouest, les monts du Lévézou sont visibles.

C'est une terre de parcours pour les grands troupeaux de brebis constituant aujourd'hui l'essentiel de la production agricole locale : le lait pour la fabrication du fromage de Roquefort et, autrefois, la laine.

La Bastide-Pradines est une commune du Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Hydrographie

La commune est drainée par :

- le Cernon qui naît à Sainte-Eulalie-de-Cernon et se jette dans le Tarn tout près de Saint-Georges-de-Luzençon, après avoir arrosé les communes de Lapanouse, La Bastide, Nouzet, Raspaillac, Montclarat,

- les ruisseaux de Lavencou, de Coufours, de Saute-Bouc, des Clarous et par divers petits cours d'eau.

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement du Cernon.

Toponymie

La Bastida de Sarnonenca, ou Bastide de la vallée du Cernon, est le nom le plus ancien donné au village et employé pour la première fois en 1221, lorsque le comte de Rodez, sur son lit de mort à Saint-Jean d'Acre, légue aux Hospitaliers ce qu'il possède à la dite Bastide c'est-à-dire un poste de péage contrôlant la route qui, par Alsobre où existe une motte féodale, monte sur le Larzac par le vieux chemin de Sainte-Eulalie à l'Hospitalet, en passant sous le château de Cornalatch.

La Bastide est à l'origine un bâtiment de garde (murs épais pouvant contenir une petite garnison et défenses fortifiées comme bretèches, échauguettes, meurtrières) et de conservation de denrées (espaces frais et ventilés pour récoltes et produits taxés).

La Bastide est le Castel-Granieyras (rebâti au XIVème siècle et propriété privée depuis la Révolution Française).

En 1256, les noms de La Bastide et de Pradines sont accolés.

Le nom de Pradines vient du mot latin parietinae "les murs". C'est un lieu-dit qui désigne un village abandonné de l'époque gallo-romaine où des tombes paléo-chrétiennes du VIIème siècle sont découvertes. Ce nom est donné à une ferme proche dont ne subsiste aujourd'hui que la bergerie bâtie en 1680, acquise en 1204 par les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem (les Hospitaliers).

Histoire

Histoire

Parti en Palestine combattre les Sarrasins, et sur le point de rendre son âme à Dieu, Henri Ier (1175/1222) comte de Rodez, cède en 1221 à l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, une tour érigée sur un éperon rocheux au début du XIIIème siècle (la bastide, anciennement nommée La Bastide de Sarnonenca) dominant la vallée du Cernon, tour de guet, poste de péage, mais aussi grenier destiné à enfermer les redevances en nature (d'où l'appelation ancienne de Castel Granieyras).. Elle est rattachée à la Commanderie voisine de Saint-Félix de Sorgues, au sein du grand prieuré de Saint-Gilles, l'un des deux grands prieurés de la langue de Provence avec le grand prieuré de Toulouse.

Un village peu à peu se construit autour des remparts et prend le nom de La Bastide de Sarnonenque.

C'est le déclin puis la disparition du hameau de Pradines, en amont du village actuel, et dont ne subsistent que quelques vestiges aujourd'hui disparus.

Géraud II d’Armagnac (1300/1340), vicomte de Fezansaguet et de Creissels, qui y a des droits, les céde en 1328 à l’Hôpital de Millau et reçoit en échange le château des Pins.

La bastide est prise vers 1384 par une bande de Routiers de la compagnie de Jean de Vica, qui, retournant des guerres d’Aragon, y met une garnison et fait des incursions dans tout le Rouergue méridional, allant jusqu’à vouloir rançonner la ville de Millau. En 1438, Guillaume Eralh, chevalier de l'Ordre d’Aubrac, aidé par son neveu Jean Eralh, seigneur de Lugans (commune de Gaillac d'Aveyron) s’en empare après avoir fait prisonnier le frère Béranger Aldebert, capitaine-gouverneur du château, l'enfermant dans sa propre prison.

Le sénéchal du Rouergue la fait restituer à la Commanderie de Saint-Félix.

Les guerres de religions bouleversent le pays pendant la seconde partie du XVIème siècle. En octobre 1573, La Bastide est encore le théâtre de combats entre les catholiques et les protestants conduits par le capitaine du Ram.

Elle reste propriété de l'Ordre jusqu'en 1792.

Les Templiers et les Hospitaliers

En 1159, Raymond-Bérenger IV dit Le Saint (1113/1162), roi d’Aragon, au nom du vicomte de Millau, leur donne ses droits sur le Larzac.

L’eau étant vitale, les Templiers placent leur commanderie à Sainte-Eulalie dans une échancrure du Causse, près de la source du Cernon. Leur territoire est le plus vaste domaine templier du Midi de la France. Ils se heurtent, dans leur expansion, aux droits que les comtes de Rodez ont sur l’aval et à ceux du prieur de Lapanouse-de-Cernon, dépendant de l’abbaye bénédictine de Limoges, ou des Hospitaliers de La Bastide-Pradines, dépendants de Saint-Félix-de-Sorgues.

dépendants de Saint-Félix-de-Sorgues.

Réalistes, les Templiers et les Hospitaliers font sous-traiter l’exploitation des terres agricoles par des tenanciers. Il leur suffit de percevoir en nature, c’est-à-dire en grains, le prix de la location. Ils se réservent les prairies pour leurs chevaux et leurs besoins militaires ou hospitaliers. Ils utilisent les étendues incultes pour leurs troupeaux. Les bovins de la Commanderie de Sainte-Eulalie et les brebis sont baillés à cheptel. Les brebis sont source de richesse par les agneaux, la laine, les fromages et les peaux. L’inventaire des biens de la Commanderie dressé en 1308, après l’arrestation des Templiers, montre leurs priorités.

Les Hospitaliers prennent la suite et mènent la même politique économique. L’organisation des Templiers, puis des Hospitaliers de Sainte-Eulalie regroupe les populations, auparavant dispersées, en de petites unités d’exploitation dans des bourgs, soit dans les vallées de Sainte-Eulalie et de La Bastide et sur les plateaux de La Cavalerie et de La Couvertoirade. Leurs motivations sont diverses, d'abord morale : la protection des populations, puis matérielle : la construction des remparts encore conservés aux XIV et XVème siècles, le développement des terres céréalières avec au centre des tours-greniers, un meilleur contrôle des mines de fer et plus tard de charbon, des pâtures pour leurs troupeaux ou la location de celles-ci aux éleveurs du pays. Par leur contact et leur culture ouverte sur l’Outre-Mer et sur l’Orient, ils savent que les complémentarités conjuguées et les échanges sont facteurs de progrès. Le pastoralisme, qui est localement leur carte maîtresse, est multiforme : troupeaux stationnaires, troupeaux transhumants (vers le Lévézou), affinage du fromage en cabane ou à Roquefort…

Les biens de l’Ordre des Hospitaliers ou Ordre de Malte sont nationalisés en 1789, mais leur territoire conserve leurs marques ou plus exactement celles des Templiers qui les ont précédés.

Les deux guerres mondiales

La Bastide est un des village les plus touchés de France.

Chroniques communales

Le chemin de fer

L'ancienne voie ferrée de Tournemire au Vigan réunit la Commanderie des Hospitaliers de La Bastide à celle de Saint-Félix-de-Sorgues dont elle dépend en passant par la Commanderie du Viala-du-Pas-de Jaux .Le 1er août 1879 le Sénat adopte le tracé voté par la Chambre des Députés et le 20 novembre 1883 la ligne est concédée à la Compagnie du Midi qui commence les travaux en 1885.  Ces derniers sont particulièrement longs pour une ligne de 61,800kms seulement, à cause du terrain très accidenté. Partant de l'altitude de 220,80m au Vigan, la ligne atteint celle de 808,50m au col de Vassel près de L'Hospitalet pour aboutit à Tournemire à l'altitude de 497,25m. Le secteur Le Vigan-Tournemire est mis en service le 25 août 1896.

Ces derniers sont particulièrement longs pour une ligne de 61,800kms seulement, à cause du terrain très accidenté. Partant de l'altitude de 220,80m au Vigan, la ligne atteint celle de 808,50m au col de Vassel près de L'Hospitalet pour aboutit à Tournemire à l'altitude de 497,25m. Le secteur Le Vigan-Tournemire est mis en service le 25 août 1896.

A cette époque, elle transforme la vie des villageois de la vallée qui accueille plus de 1000 ouvriers et ingénieurs lors de sa construction. Le trafic voyageurs est supprimé le 15 mai 1939, le trafic marchandises dure jusqu'au 22 mai 1955.

En 1977, la voie ferrée est rénovée de Tournemire à l'Hospitalet dans le cadre de l'éventuelle extension du camp du Larzac, mais le nouveau Président de la République François Mitterrand met fin au projet.

Depuis 1992, l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) effectue des recherches scientifiques et techniques dans un tunnel de 1885m situé en aval de la gare de La Bastide Pradines. En 1999, l'idée de valoriser ce patrimoine est soumise au Ministère de la Défense qui donne son aval pour créer le vélo-rail actuel, en service depuis 2001.

Le rocher du Lion

Les Hospitaliers tracent un chemin muletier reliant La Bastide-Pradines à la Commanderie de Saint-Félix-de-Sorgues qui passe par le Viala-du-Pas-de-Jaux. Cette voie médiévale, dont le vrai nom est carrière-cave, accède au plateau près d’un grand rocher ayant la forme d’un lion accroupi jouant avec un rat.

La grotte des Résistants

Cavité naturelle située en bordure du plateau, elle est aussi appelée la baoumasse ou jas méjié au XVIIème siècle. Elle sert de bergerie d'estive pour les troupeaux de La Bastide.

Il se raconte ici une histoire qui se transmet de génération en génération :

Autrefois, une souris demande l'hospitalité à une hirondelle qui a bâti son nid dans la baoumasse de La Bastide et y couve ses œufs. Elle accepte à condition que la souris couve à sa place pendant 3 jours. La souris accomplit sa tâche, puis part. Les petits naissent, mais ils sont couverts de poils au lieu de plumes et ils ont une tête et un corps de souris, avec des oreilles et des ailes crochues comme le Diable. L'hirondelle en meurt de chagrin. Après ses funérailles, la reine des hirondelles fait enfermer les orphelins dans la baoumette et leur défend de sortir à la lumière du soleil sous peine de mort. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais déranger les chauves-souris pendant le jour.

Patrimoine

Le Castel-Granieyras, grenier fortifié, est mentionné pour la première fois en 1278 par l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui achètent vers 1170, l'église alors paroissiale de Saint-Pierre de Gourjas, puis le domaine de Pradines et enfin, en 1221, le village la Bastida de Sarnonenca qui relève de la Commanderie des Hospitaliers de Saint-Félix-de-Sorgues et posséde, outre les défenses propres du bâtiment principal (bretèche au-dessus de la porte d'entrée, échauguettes aux deux angles) une enceinte extérieure, constituée par un rempart continu dans lequel s'ouvre autrefois, à l'Est, le portail d'entrée, face au village.

Le rempart, dont la construction semble s'échelonner du milieu du XIIIème siècle, est, dans sa partie la plus ancienne, antérieur de près de deux siècles aux remparts plus perfectionnés de La Cavalerie, La Couvertoirade et Sainte-Eulalie, tous trois d'ailleurs construits par le même Ordre des Hospitaliers.

Comme le grenier fortifié lui-même, il est édifié à une époque où non seulement on ignore l'usage des armes à feu mais aussi où les murailles ne sont pas encore couronnées de mâchicoulis.

Aujourd'hui, le rempart, à peine visible, est recouvert d'un épais manteau de lierre centenaire. La grande muraille très bien conservée sur une centaine de mètres côté Nord, domine de plus de 10m la rue du Barri. Elle est entièrement dégagée et laisse apparaître la masse impressionnante de sa ceinture de pierre.

Sur le côté Sud vers la vallée du Cernon, l'enceinte est formée par les murs de la tour-grenier, du presbytère et de l'église.

L'angle Nord-Est, visiblement refait, présente un harmonieux arrondi, modifié au XVème siècle sans doute moins vulnérable que l'angle vif d'origine. La muraille primitive, épaisse de 1,15m, situe l'endroit où se trouve autrefois le portail d'entrée de l'enceinte près duquel est scellé le carcan où l'on expose les malfaiteurs.

Sur la face Ouest, à l'étage supérieur, une latrine intacte est encore présente. La partie la plus ancienne est pourvue de trois meurtrières dont la mieux conservée n'est pour le moment visible que de l'extérieur : il s'agit d'une archère étroite, mesurant prés d'un mètre de hauteur. Deux autres archères, situées au même niveau et séparées par des intervalles réguliers d'une dizaine de mètres, sont modifiées au cours des siècles et servent de soupirail à des caves voûtées.

En 1757, un document précise : « Le membre de La Bastide et Pradines consiste en l'église paroissiale qui est dans l'enclos du château ou maison seigneuriale qui est scitué sur un rocher et estoit autrefois très grand et très fort, ayant été ruiné dans le temps des guerres civiles. Ce qui en reste à présent est assés logeable, ayant cour et avant-cour et une grosse tour avec deux guérittes, des prisons et un carcan de fer à la muraille près la porte d'entrée. Dans l'enclos du château il y a également une maison où le curé loge par tolérance du Commandeur, les habitans du lieu estant obligés de le loger. A vingt pas du château il y a un four banal où les habitans sont obligés de cuire leur pain... ».

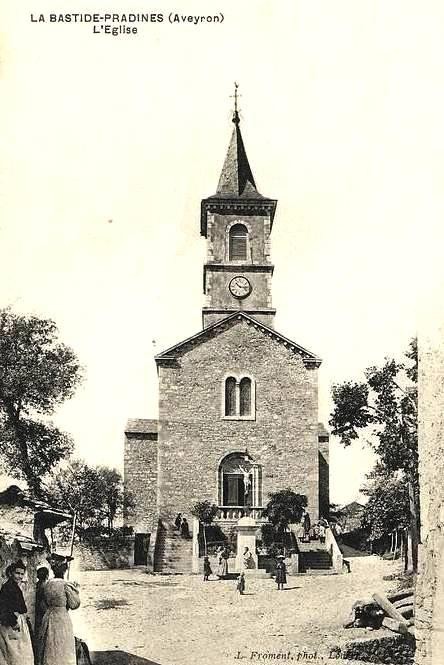

L'église actuelle est restaurée au XIXème siècle. C'est autrefois une chapelle, car le siège paroissial se trouve dans le hameau de Saint-Pierre-de-Gourjas avec le cimetière. Son clocher est surmonté d'un coq qui tourne la queue au vent. Dans le tambour, la plaque du souvenir mentionne les noms des 34 bastidols tombés au champ d'honneur lors des dernières grandes guerres (un dixième de la population de l'époque).

La vieille église de Saint-Pierre-de-Gourgeas et le cimetière. Le chemin direct qui y mène est nommé au XVIIème siècle le chemin des morts, car c'est à Saint-Pierre que tous les habitants de la commune sont enterrés, comme en témoignent deux croix discoïdales et une croix latine à insignes de métier, conservées sous le porche d'entrée de la vieille église à clocher-mur. Plus tard, deux autres cimetières sont aménagés, le dernier est situé au quartier de Pradines, non loin de l'emplacement de l'ancien village de l'époque romaine.

La mairie, ancienne école des filles, au centre du village, est bâtie sur l'emplacement de l'Oustal où Emma Calvet (voir § personnalités) passe la majeure partie de sa jeunesse.

La petite gare abandonnée (voir § sur le chemin de fer).

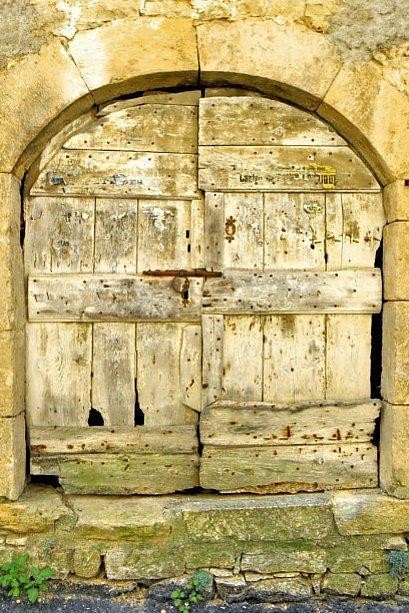

Les maisons comme celle de Pierre Carles, viguier du Commandeur des Hospitaliers, possède une belle porte d'époque, surmontée d'un blason sur lequel on peut lire "PC Jésus Maria 1648" .

Sur la grande place, côté Sud, celle du notaire royal, Antoine Gasc, est construite vers la fin du XVIIème siècle. Sa Maison Neuve est mentionnée en 1694, c'est une grande maison dont les armoiries ont disparus de leur emplacement à l'entrée. Ces armoiries manquantes sont probablement celles qui sont attribuées au XVIIIème siècle à l’un de ses descendant, anobli par le roi en 1757, Jean Antoine de Gasc, seigneur de Gineste, conseiller, secrétaire du Roy en la chancellerie près le Parlement de Toulouse. En 1789, le nom de Messire Jean Antoine Gasc de la Gineste, est raccourci en Jean Antoine Gasc Lagisneste au moment, sans doute, où ses armoiries sont martelées, tandis que celles de Pierre Carle, le viguier du Commandeur, sont épargnées. Auparavant, Antoine Gasc habite rue du Barri dans une maison beaucoup plus modeste qui présente toujours quelques vestiges du XVIème siècle : porte d’entrée et fenêtre de la façade Est.

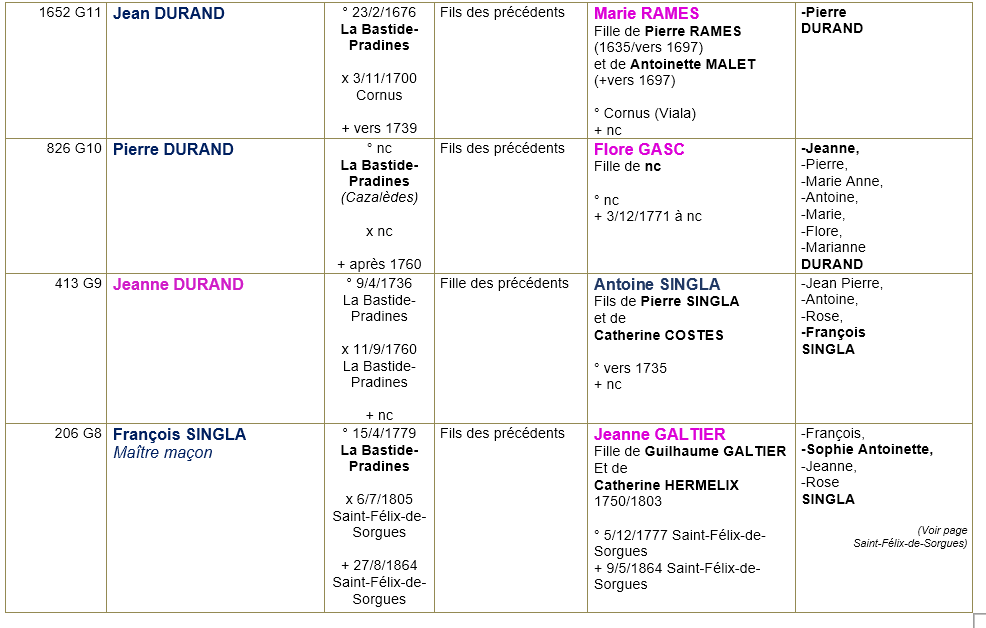

Il est probable que mon ancêtre Flore Gasc (sosa 827G10) qui vit avec son époux Pierre Durand et ses 7 enfants à La Bastide-Pradines, entre 1735 et 1771, est issue de cette Famille.

Louis Marie Antoine Gasc de la Gineste est maire entre 1816 et 1858.

La maison est vendue à la Famille De Gualy dont un descendant, Emile, est maire du village entre 1888 et 1896.

La pittoresque et très ancienne rue du Barri, sous l'église et le château, se continue par la muraille d'époque. Elle conserve d'anciennes maisons, souvent de style caussenard, du XVIème siècle, avec des linteaux sculptés.

Le pont de 17,60 m de long à deux arches, l’une en segment de cercle formant un léger dos d’âne et l’autre en plein cintre, enjambe le Cernon.

Le Saute-Bouc, profond ravin, sépare les bourgs des typiques hameaux de Cazalèdes et de Saint-Pierre-de-Gourgeas.

Sur le plateau, au delà de Côte-Rouge, des grottes, des avens, des dolmens et tumulus, des vestiges Gallo-Romains, des voies anciennes que les anciens parcourent à pied pour aller à Millau par Brunas et le chemin de Boultou.

Personnalité liée à la commune

Rosa Noémie Emma Calvet dite Emma Calvé, 1858/1942, cantatrice française (soprano), fille de Justin Calvet, né en 1824 à La Bastide, ouvrier puis entrepreneur pour le compte de la Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron, et d'Adèle Léonie Astorg, ouvrière.

des Houillères et Fonderies de l’Aveyron, et d'Adèle Léonie Astorg, ouvrière.

Confiée à une tante paternelle, elle fréquente le Couvent bleu de Tournemire jusqu'à l'âge de 17 ans, puis entre dans l’Administration des Postes.

En 1878, elle est à Paris avec sa mère, lingère, et prend ses premiers cours de chant chez le Professeur Louis Puget puis elle est admise au Conservatoire en sort en 1882.

En 1878, elle est à Paris avec sa mère, lingère, et prend ses premiers cours de chant chez le Professeur Louis Puget puis elle est admise au Conservatoire en sort en 1882.

Elle est engagée au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles où elle interprète les rôles de "Marguerite" dans Faust et de "Chérubin" dans les Noces de Figaro. Par la suite, elle se rend célèbre dans "Carmen".

Vers 1893, elle fait la connaissance de l’étrange abbé Béranger Saunière (photo de droite), curé de Rennes-le-Château, dont elle devient la maîtresse et qui, plus tard, lui fait cadeau d’un des énigmatiques piliers wisigothiques trouvé en son église.

Hameaux, lieux dits et écarts

Le Soutoulas et les maisons d'H.Comby, amiral, contrôleur général de la marine, et celle du célèbre braconnier Marquemal.

Les Prades où se déroule jadis la Course au coq.

Saint-Pierre de Gourjas et sa vieille église.

Malhuzernes, La Gineste, Les Cazalèdes, Beaumescure, Le Causse, Le Saint-Esprit...

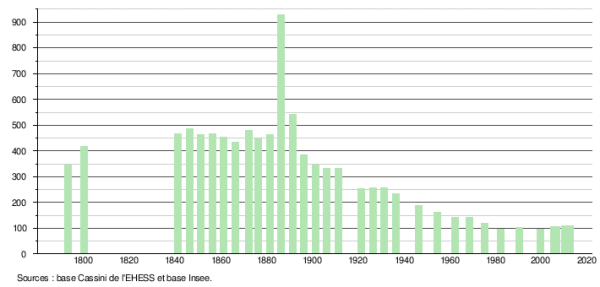

Evolution de la population

La population de la Bastide-Pradines est de 929 habitants en 1887, au moment de la construction de la ligne de chemin de fer Toumemire-Le Vigan.

La commune compte 345 âmes à la veille de 1914, ainsi que : 3 maçons, 1 menuisier, 1 charron, 1 cordonnier, 2 forgerons, 2 couturières, 1 tailleur, 1 épicerie, 2 caves à fromage, 2 cafés, 1 école de filles (aujourd'hui mairie), 1 école de garçons construite en 1883.

Elle fournit aussi une abondante main d'oeuvre, essentiellement féminine, aux caves de Roquefort.

Un siècle plus tard, elle subit les effets de l'exode rural comme beaucoup d'autres, et il n'y a plus ni école, ni commerce.

Nos ancêtres de La Bastide-Pradines ...

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues : Wikipedia ...

Date de dernière mise à jour : 03/11/2024