Mauguio

Commune urbaine et littorale qui se nommait autrefois Melgueil.

Commune urbaine et littorale qui se nommait autrefois Melgueil.

Elle comprend la quasi-totalité de l'étang de l'Or et une partie du cordon dunaire entre Palavas-les-Flots, la station balnéaire de Carnon et La Grande-Motte qui était une partie intégrante du territoire melgorien jusqu'en 1974.

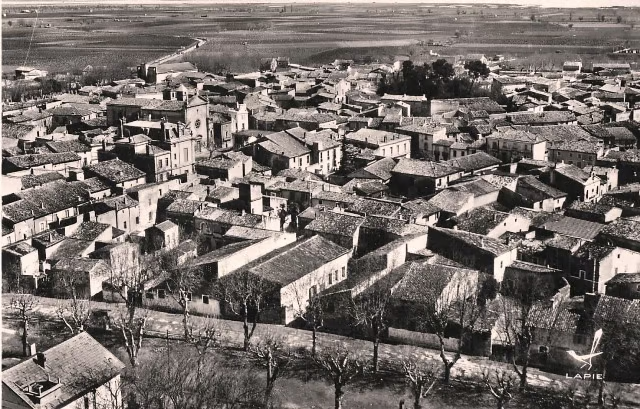

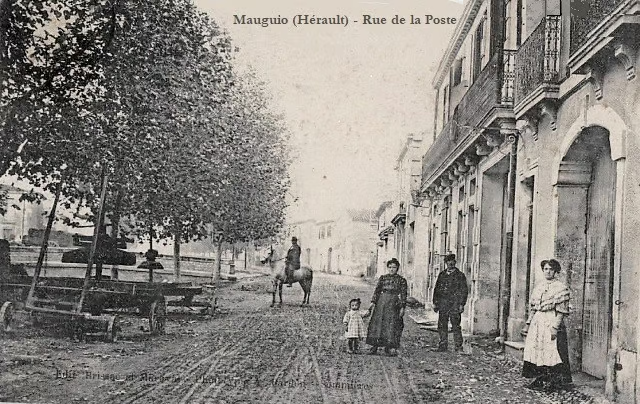

La ville de Mauguio est un bourg planté au milieu de la plaine agricole, dont les boulevards circulaires rappellent la présence de remparts.

Le site officiel de la mairie présente la commune sous l'appellation de Mauguio-Carnon, afin de mettre en avant sa station balnéaire située en bordure du Golfe du Lion.

Mauguio possède un patrimoine naturel remarquable, deux sites Natura 2000 : l'étang de Mauguio et les étangs palavasiens et l'étang de l'Estagnol ; quatre espaces protégés : le marais de la Castillone, l'étang de l'Or, le Lido de l'Or et la Petite Camargue ; et neuf zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Aux portes de la Camargue, avec ses étangs, ses canaux, ses taureaux et ses flamants, Mauguio est considéré comme une des communes œuvrant le mieux pour la conservation de la flore, de la faune locale et du littoral.

La ville est jumelée avec : Djebock (Mali) et Păușești-Măglași (Roumanie) en 1989 ; Lorca (Espagne) en 1999 ; Midoun (Tunisie) en 2005 ; Boves (Italie) en 2009.

Les communes limitrophes sont : Aigues-Mortes, Baillargues, Candillargues, Lansargues, Lattes, Marsillargues, Montpellier, Mudaison, Palavas-les-Flots, Pérols, La Grande-Motte et Saint-Aunès.

Héraldique

Héraldique

Les armes de Mauguio se blasonnent ainsi : De gueules à la croix d'or cantonnée de douze besants du même.

Hydrographie

La commune est drainée par le canal d'irrigation du Bas-Rhône Languedoc, le canal du Rhône à Sète, le Salaison, le canal de Lansargues, la Cadoule, le Bérange, les ruisseaux d'Aigues-Vives, de la Balaurie, de la Jasse et par divers autres petits cours d'eau.

L'étang de l'Or

Une lagune, située majoritairement sur le territoire de Mauguio, séparée de la mer Méditerranée par un cordon dunaire de 600m de large au minimum. A la lisière de la Ville, il dévoile un patrimoine naturel exceptionnel. Classé Natura 2000 depuis 2007, il est riche de paysages multiples, les plaines agricoles et les marais.

Chaque année, des milliers d’oiseaux migrateurs ou sédentaires y hibernent et s'y reproduisent.

Les cours d'eau suivants s'y déversent :

- À l'Ouest de Mauguio : le ruisseau du Nègue-Cats, qui apparaît dans la Banquière, au Sud-Est de Montpellier, et coule à l'Est de Lattes et de Pérols ; le ruisseau de la Jasse, qui émerge près du domaine de Grammont avant de couler vers l'Est en effectuant un virage vers le Sud sur le territoire de Mauguio ; le ruisseau de la Mourre, dont le tracé peut se suivre en surface à partir du canal d'irrigation du Bas-Rhône Languedoc ; le vieux Salaison ; le Salaison, prend sa source sur la commune de Guzargues, coule à Teyran, Le Crès et la limite occidentale de Vendargues, et au pied de la ville de Saint-Aunès, au Sud de Mauguio, il est rejoint par le ruisseau de la Balaurie dont le parcours peut être identifié en surface jusqu'à Vendargues, le cours actuel du Salaison rejoint l'étang de l'Or par deux voies au lieu-dit peuplé des Cabanes du Salaison ; le ruisseau de la Capoulière émerge au Sud de Mauguio.

- À l'Est de Mauguio : la Cadoule prend source au Nord de Guzargues et coule au pied de Castries, à l'Est de Vendargues, puis traverse en son centre le golf de Massane à Baillargues avant d'atteindre l'Est de Mauguio ; les ruisseaux de l'Aigue Vive arrivant de Baillargues et de l'Arrière émergent au Sud de Mudaison rejoignent après de nombreuses ramifications la Cadoule ; Le canal de l'Or relie le village de Candillargues à l'étang.

À la limite des territoires de Candillargues et de Lansargues, le Bérange atteint l'étang de l'Or à environ 18kms de sa source près de Saint-Drézéry. Le cours d'eau passe à l'Est du village de Sussargues, puis dans une plaine à l'Est de Castries avant de se faufiler entre les villes de Baillargues et Saint-Brès, puis à l'Est de Mudaison.

Le canal de Lansargues permet à la Viredonne et au Berbian d'atteindre l'étang.

- À la limite entre Mauguio et Marsillargues, deux autres canaux existent également : la canalette du Languedoc relie l'étang avec le canal de Lunel ; le canal de la Radelle avec le canal du Rhône à Sète.

Toponymie

Melgorium / Melgorio en 996 (cartulaire de Gellone) ; Melgurium vers 1060 (cartulaire Agathensis) ; Melgurio en 1128 (manuscrits d'Aubaïs); Malgouerium en 1170 dans sa forme latine (Histoire générale de Languedoc) ; Malguoires en 1200 ; Melgoyres en 1336 (cartulaire de Maguelone) ; Melguer en 1554 (Guillaume Pélissier, notaire à Mauguio) ; Melgueil en 1557 (sénéchaussée de Montpellier).

Les premières traces de Mauguio sont trouvées dans les registres de baptêmes protestants de la ville de Montpellier vers 1560. Les notaires de Mauguio passent du toponyme Melgueil à celui de Mauguio de manière systématique, dès le second quart du XVIème siècle.

La forme actuelle, Mauguio, est mentionnée en 1625 dans le dictionnaire topographique du département de l'Hérault.

Histoire

Histoire

Les premières traces d’habitations remontent à 4000 avant J.-C.. En l’an 1000 Melgueil nait avec la construction d’une motte féodale, au sommet de laquelle, le premier château des comtes de Melgueil est érigé (voir § Les Seigneurs et gens de la noblesse).

Des fouilles archéologiques dans les années 2010, notamment sur le site de Lallemand, à 2kms au Nord de Mauguio, permettent de mieux connaître la vie des paysans du Haut Moyen Âge sur ce site (VIème au IXème siècle). A cette époque, les terres agricoles servent à la culture, l'élevage ou l'ensilage, parmi celles-ci, des espaces accueillent des sépultures. Les habitations du Haut Moyen Âge sont groupées en hameaux. Le déclin du hameau situé près du site de Lallemand coïncide avec le développement du bourg de Mauguio, au Xème siècle.

La présence romaine favorise une organisation de l’espace. Huttes et cabanes en terre laissent place à des constructions de pierres, sortes de fermes agricoles. Le territoire dépend alors de l’administration romaine installée à Nîmes. La cadastration est appliquée, cultures de la vigne et de l’olivier se développent. Vers 400, l’hégémonie romaine est supplantée par l’invasion des peuples germaniques. Les Wisigoths restent maîtres du pays pendant 300 ans puis, c’est au tour des Arabes d’entrer en Gaule dès le début du VIIIème siècle. Ces invasions se traduisent dans la région par des échanges commerciaux florissants entre Maguelone, les Baléares et l’Espagne

La motte castrale est la plus grande du Sud de la France conservée en l'état et inscrite au titre des Monuments Historiques.

La motte castrale est la plus grande du Sud de la France conservée en l'état et inscrite au titre des Monuments Historiques.

En 1622 les armées royales pillent l’agglomération. Les familles protestantes qui assurent la prospérité de Melgueil, s’exilent. Melgueil la prospère devient Mauguio, en langue d’Oc le mauvais endroit. Le château féodal et les remparts sont détruits, sur ordre du cardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585/1642, portrait de gauche). Les comtes évêques de Montpellier reconstruisent un nouveau château style Renaissance sur les ruines.

En 1685, la révocation de l'Edit de Nantes oblige les Protestants à quitter le village. Mauguio est affaibli et un lent déclin s'amorce.

Entre 1790 et 1794, la commune absorbe les communes voisines de Saint-Marcel et de Leyrargues.

Au cours de la Révolution Française, la commune porte provisoirement le nom de Mont-Salaison et les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire, baptisée Société des amis de la Constitution en l’an II.

En 1850, la commune de Palavas-les-Flots est créée à partir de portions des territoires communaux de Mauguio, Lattes, Pérols et Villeneuve-lès-Maguelone.

En 1873, la commune cède l'autonomie à la portion Nord de son territoire communal qui devient la commune Saint-Aunès.

En 1974, Mauguio cède l'autonomie communale à la portion Sud-Est de son territoire pour la création de la commune de La Grande-Motte.

Les seigneurs et gens de la noblesse

Les comtes de Melgueil

Les comtes de Melgueil

Ils sont suzerains du territoi re de la région de Montpellier, dont le chef-lieu est à l'origine Maguelone.

re de la région de Montpellier, dont le chef-lieu est à l'origine Maguelone.

Maguelone, ancienne citée fondée par les Wisigoths sur l'île volcanique de Maguelone, aujourd'hui connectée au continent par des cordons littoraux, appartenant à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Le site abrite toujours l'ancienne abbaye désacralisée Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Maguelone.

En 737, mon ancêtre Charles de Herstal dit Charles Martel (686/741, portrait de droite) fait détruire les fortifications de l'abbaye ainsi que le port de Maguelone afin qu'ils ne puissent servir de refuge aux Sarrazins.

Après la ruine de Maguelone, les évêques et les comtes se réfugient à Substantion, aujourd'hui Castelnau-le-Lez, au Nord-Est de Montpellier.

Sous le règne du roi des Francs Carloman II (867/884), Substantion est l'un des 11 ateliers monétaires où l'on frappe des pièces en son nom.

Le transfert de l'évêché de Maguelone, en 1037, par Arnaud Ier, évèque de Maguelonne de 1029 à 1060, et l'essor économique de la ville de Montpellier, marquent le début du déclin de Substantion.

Par la suite, ils s'installent à Melgueil et se nomment indifféremment comtes de Substantion ou comtes de Melgueil.

La ville de Melgueil a, durant plusieurs siècles, une importance politique et économique importante, possédant une monnaie qui a cours dans tout le Languedoc, le sol melgoire en 1182, le sol melgorien vers 1200 (cité dans la chanson de la croisade des Albigeois).

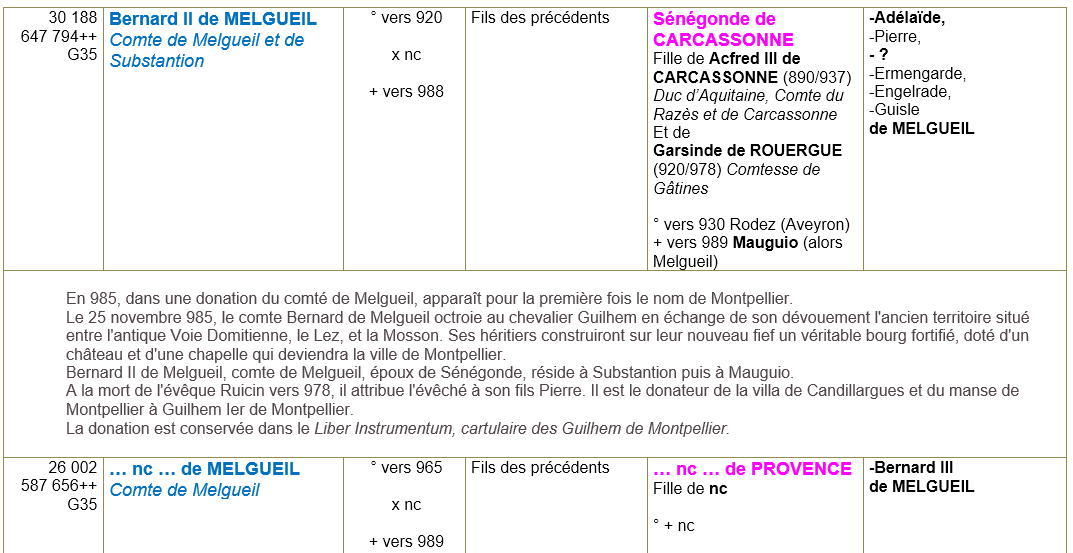

Aux XIème et XIIème siècles, le comté de Substantion/Melgueil est la proie d'une lutte entre les trois grands pouvoir locaux : le comte, résidant dans le castrum de Melgueil ; l'évêque à Maguelone ; et enfin le lignage seigneurial des Guilhem, exerçant son pouvoir depuis Montpellier, que leur a cédé le comte de Substantion en 985.

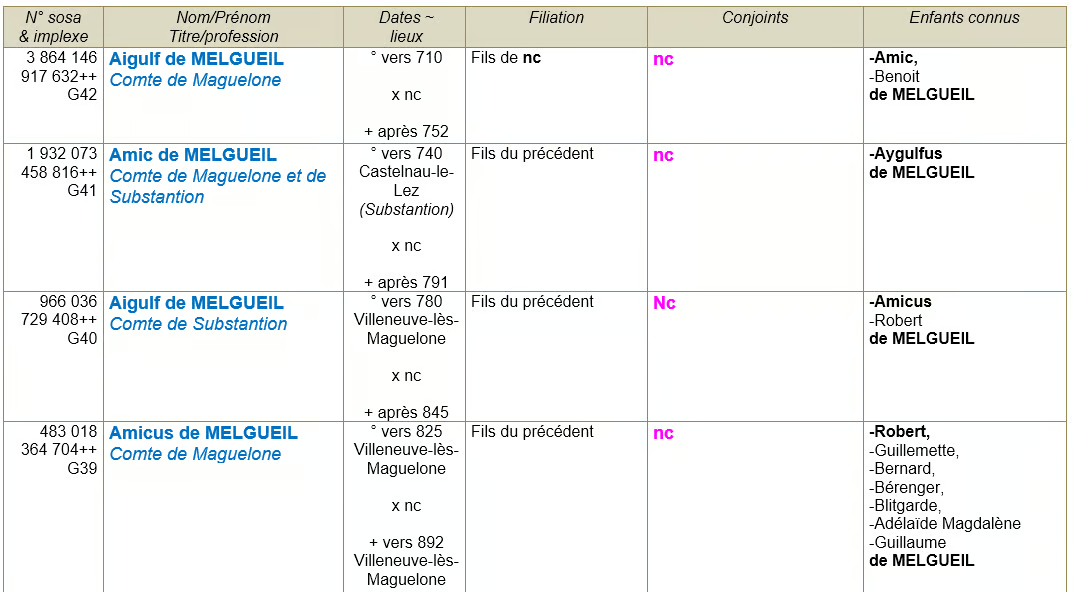

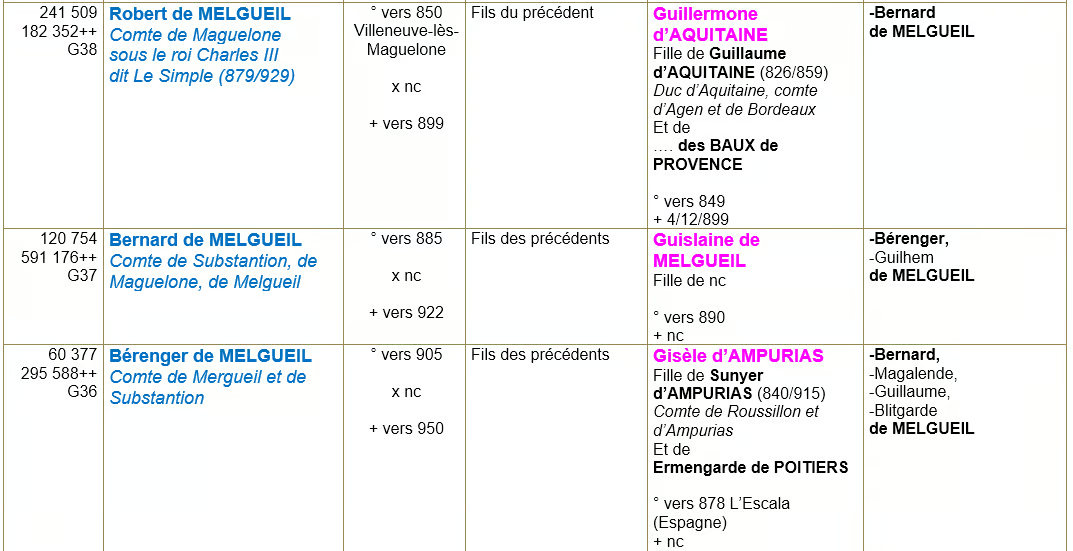

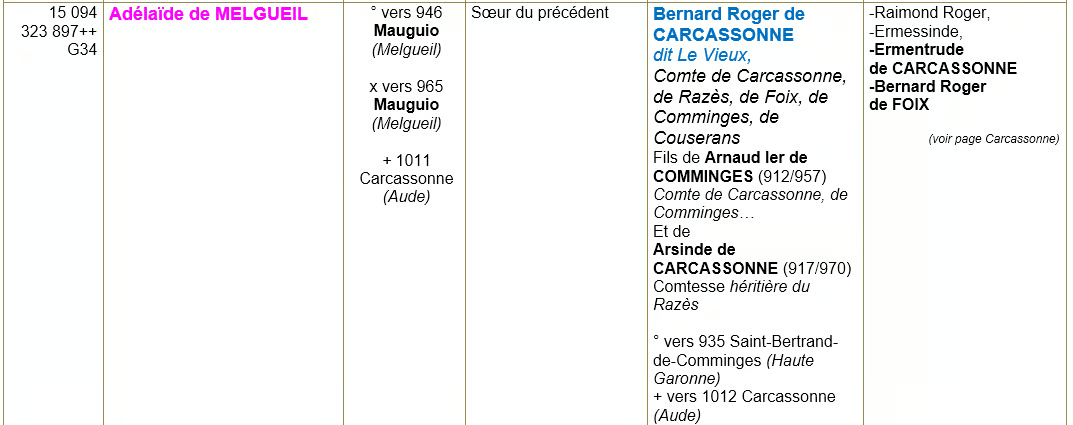

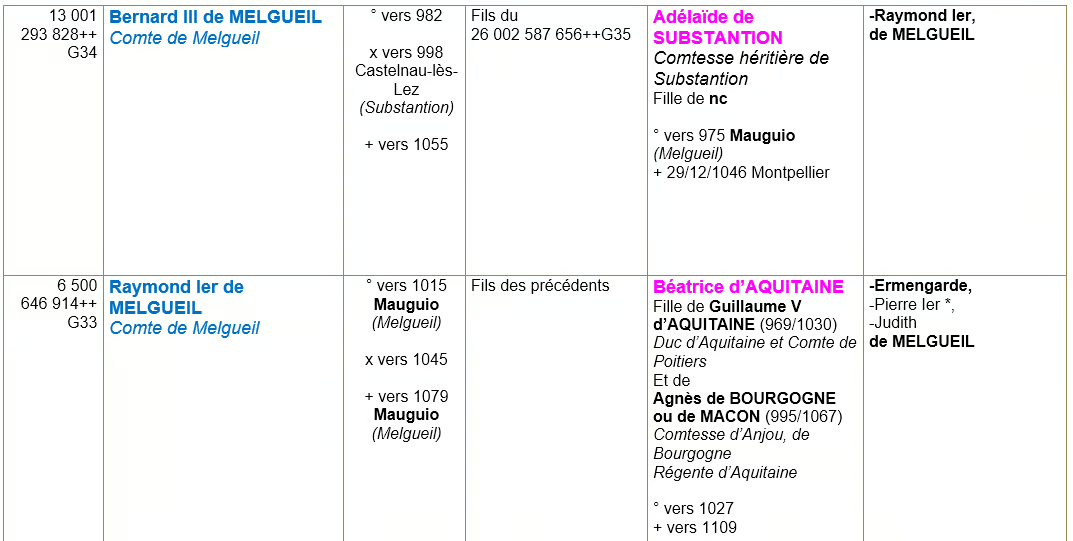

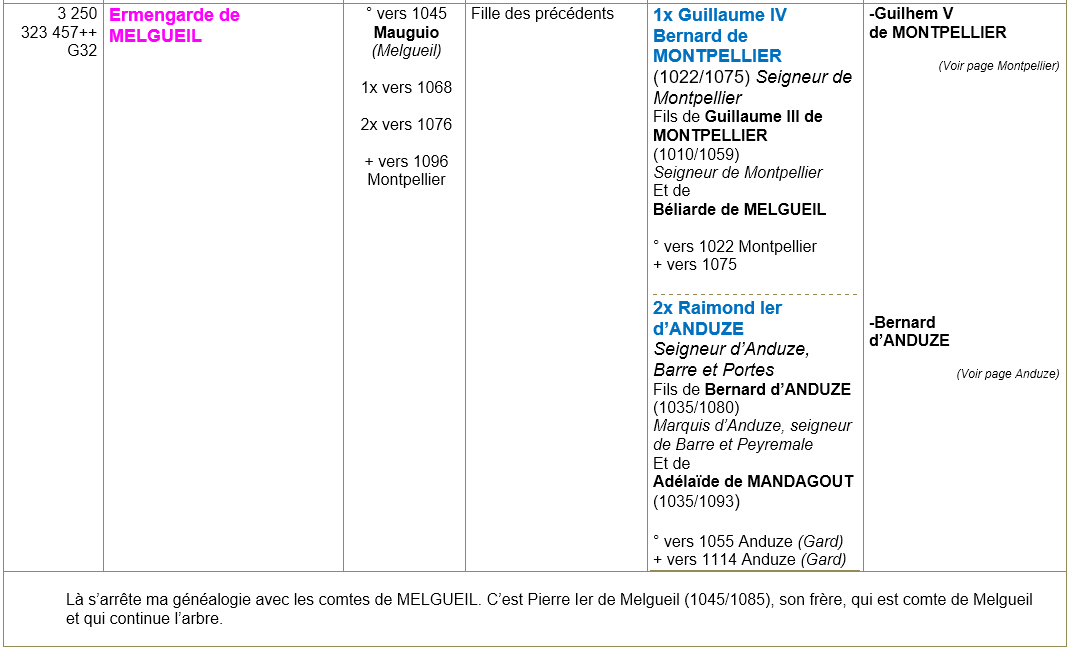

Plusieurs membres de la Famille de Melgueil figurent dans mon arbre généalogique : voir tableau Mes ancêtres, en bas de page.

Les comtes nommés par les roi des Francs : vers 750, Aigulf Ier puis Amic Ier, fils du précédent ; Robert Ier ; Adolf Ier ; Ernest Ier ; Eberard Ier ; vers 812, Leibulf de Provence.

Les comtes carolingiens, marquis de Septimanie : 828-832, Bernard de Septimanie ; 832-835, Bérenger le Sage de Toulouse, fils de Hunroch de Frioul ; 835-844, Bernard de Septimanie, pour la seconde fois ; 844-848, Sunifred Ier de Barcelone, fils de Borrell d'Osona ; 848-850, Guillaume de Septimanie, fils du Bernard de Septimanie.

Les comtes francs, marquis de Gothie : 850-852, Aleran de Troyes ; 852-858, Udalrich de Barcelone ; 858-865, Humfrid ou Unifred ; 865-878, Bernard de Gothie.

Les comtes héréditaires : 880-920, Guillermone, épouse de Robert de Maguelone ; 920-922, Bernard Ier, fils de Guillermone ; puis de pères en fils : 922-950, Bérenguer Ier ; 950-988, Bernard II de Melgueil ; 989-1055, Bernard III de Melgueil (petit-fils du précédent) ; 1055-1079, Raymond Ier de Melgueil.

Les comtes héréditaires : 880-920, Guillermone, épouse de Robert de Maguelone ; 920-922, Bernard Ier, fils de Guillermone ; puis de pères en fils : 922-950, Bérenguer Ier ; 950-988, Bernard II de Melgueil ; 989-1055, Bernard III de Melgueil (petit-fils du précédent) ; 1055-1079, Raymond Ier de Melgueil.

1079-1086, Pierre Ier de Melgueil cède en 1085 le comté et l'évêché au Saint-Siège. En retour, Ildebrando de Soana, pape Grégoire VII (1020/1085, portrait 1 de droite) lui céde le comté en fief à charge d'un cens annuel d'une once d'or.

1079-1086, Pierre Ier de Melgueil cède en 1085 le comté et l'évêché au Saint-Siège. En retour, Ildebrando de Soana, pape Grégoire VII (1020/1085, portrait 1 de droite) lui céde le comté en fief à charge d'un cens annuel d'une once d'or.

1086-1120 : Raymond II de Melgueil succède à son père. Eudes de Lagery, pape Urbain II (1035/1099, portrait 1 de gauche) accepte la donation précédente par une bulle, le 14 décembre 1087.

L'un des plus éminents membres de cette Famille est Pons de Melgueil (1075/1126), 7ème abbé de Cluny, successeur de saint Hugues de Semur. Il est le fils cadet de Pierre Ier de Melgueil et frère de Raymond II de Melgueil. Son abbatiat de 1109 à 1126, marque l'apogée de la puissance de Cluny. Il construit les parties hautes de l'abbatiale Cluny III, développe une intense activité diplomatique auprès de Raniero de Bieda, pape Pascal II (1050/1118) et de Giovanni de Gaète, pape Gélase II (1060/1119) mort à Cluny et Gui de Bourgogne, pape Calixte II (1060/1124) élu à Cluny. Il joue notamment un rôle important dans la conclusion du Concordat de Worms en 1122 (1), de l'instauration du pèlerinage de Compostelle (2).

Suivent : 1120-1130, Bernard IV de Melgueil ; 1130-1190 : Béatrice de Melgueil trop jeune à la mort de son père, Guillerme de Melgueil, seigneur de Montpellier, est régent jusqu'au premier mariage de Béatrice. 1114-1144, Béatrice de Melgueil, comtesse et héritière de sa maison, épouse vers 1135 en premières noces le comte Bérenger Raymond Ier de Provence puis en seconde noces Bernard V Pelet, seigneur d'Alès.

La transmission du comté de Melgueil devient compliqué : Bertrand Pelet est déshérité par sa mère et combat sans succès les arrangements faits avec les comtes de Toulouse par sa sœur Ermessende Pelet. Il jure hommage au roi Alphonse II d'Aragon (1157/1196) pour obtenir son aide afin de s'opposer à ces arrangements, mais en vain. Il épouse une femme nommée Bonafosse vers 1205, d'une famille inconnue, dont il a un enfant Raymond Pelet vers 1129.

Raymond Pelet jure allégeance à son beau-frère le comte Raymond VI de Toulouse (1156/1222) pour obtenir son aide afin de retrouver son héritage. Il épouse Sibylle d'Anduze, fille de Bernard VII, seigneur d'Anduze.

Raymond Bérenger II de Provence (1136/1166), comte de Provence, fils du premier mariage de Béatrice, associé à sa demi-soeur ;

1170-1172, Ermessende Pelet (+1176) qui épouse en 1170 en premières noces Pierre Bermond IV d'Anduze, seigneur de Sauve et Sommières ; 1172, Bertrand Pelet,  fils de Béatrice et frère d'Ermessende ; 1172, Alphonse Ier d'Aragon par cession de Bertrand ; ; 1172-1173, Douce II de Provence, fille de Raimond-Bérenger II de Provence, pour la moitié du comté. 1173-1190, Raymond VI de Toulouse, fils de Raymond V de Toulouse et de Constance de France, fille de Louis VI de France, second époux d'Ermessende Pelet, pour tout le comté.

fils de Béatrice et frère d'Ermessende ; 1172, Alphonse Ier d'Aragon par cession de Bertrand ; ; 1172-1173, Douce II de Provence, fille de Raimond-Bérenger II de Provence, pour la moitié du comté. 1173-1190, Raymond VI de Toulouse, fils de Raymond V de Toulouse et de Constance de France, fille de Louis VI de France, second époux d'Ermessende Pelet, pour tout le comté.

Quand Rolando Bandinelli, pape Alexandre III (1105/1181,  portrait 2 de droite) doit quitter Rome, c'est dans le comté de Melgueil qu'il se réfugie d'abord et c'est à Montpellier qu'il tient son premier concile contre ses opposants.

portrait 2 de droite) doit quitter Rome, c'est dans le comté de Melgueil qu'il se réfugie d'abord et c'est à Montpellier qu'il tient son premier concile contre ses opposants.

En 1211, Lotario dei conti di Segni, pape Innocent III (1160/1216, portrait 2 de gauche) confisque le comté de Melgueil qui appartenait à Raymond VI de Toulouse par donation de sa première épouse mais qui n'a jamais payé le cens annuel dû au pape. Le comté de Melgueil est inféodé à Guillaume d'Antignac, évêque de Maguelone, et ses successeurs par le pape en avril 1215.

Après la signature du Traité de Meaux, Blanche de Castille (1188/1252) puis le roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270) essayent de s'emparer du comté mais Ugolino de Anagni, pape Grégoire IX (+1241) s'oppose fermement à cette action en rappelant qu'il est le suzerain du comté.

Chroniques communales et légendes

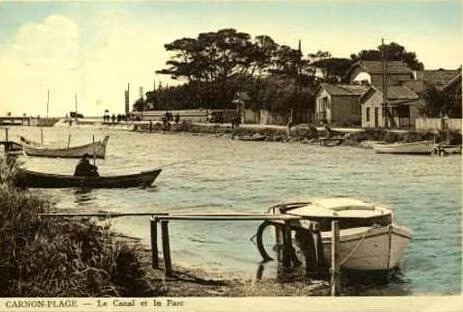

Carnon

La première mention dans les textes du Grau dit Port de Carnon, date de 1303. Son intérêt économique vient de son accès direct à la mer qui favorise le transport des marchandises et donc du commerce. Ce territoire est resté sauvage pendant de longs siècles.

Au Moyen-Age, le Grau de Carnon et l’étang de Mauguio ne sont occupés que par les cabanes de pêcheurs, que l’on peut encore voir de nos jours.

Le développement s’accentue avec l’aménagement du canal du Grau de Pérols au XIXème siècle.

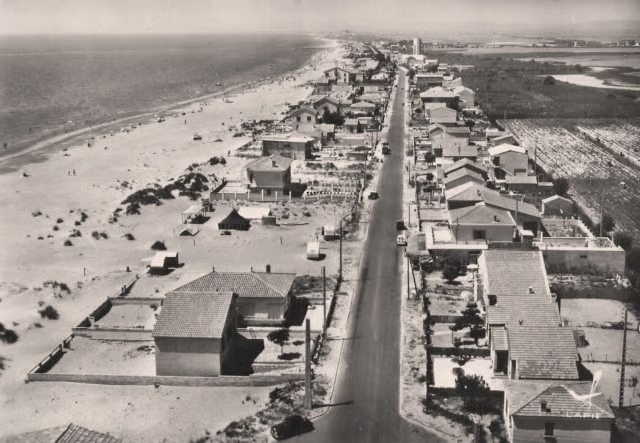

Les balbutiements d’une fréquentation balnéaire remontent au milieu du XIXème siècle. Les baigneurs gagnent la plage et prennent la place des quelques pêcheurs. Carnon-Plage accueille les Montpelliérains qui y viennent en famille en voiture attelée. Progressivement, les transports se développent avec l’apparition du premier bac payant en 1830 pour transporter charrettes, passagers et bagages d’une rive à l’autre. Le pont définitif est érigé en 1921. En 1907, l’Omnibus permet de relier Montpellier à Carnon sous la forme d’une diligence d’une vingtaine de places tirée par les chevaux, tandis qu’une ligne de bus quotidienne voit le jour en 1933. A ces aménagements s’ajoute la naissance d’établissements de bains de mers et cafés. Jusque dans les années 1940, les habitants fréquentent peu la plage de Carnon. Des villas se construisent de part et d’autre de l’unique rue de la station. Elles appartiennent à des notables de Montpellier et à quelques Melgoriens. Après la guerre, les familles louent à Carnon pendant les deux mois d’été et petit à petit les habitations se multiplient.

Dans les années 1970, Carnon devient une des stations balnéaires les plus réputées du littoral méditerranéen avec 7kms de plages de sable fin. L’activité s'orgagnise également autour du port de plaisance situé rive gauche.

La migration espagnole

Le développement de l’agriculture et de la viticulture au XIXème siècle est à l’origine d’une forte migration espagnole qui fuit la misère économique de son pays pour devenir une main d’œuvre essentielle pour Mauguio.

Le développement de l’agriculture et de la viticulture au XIXème siècle est à l’origine d’une forte migration espagnole qui fuit la misère économique de son pays pour devenir une main d’œuvre essentielle pour Mauguio.

Suite à l’épidémie de Phylloxéra dans les années 1870-1880, il y a une nécessité de reconstruction rapide et d’agrandissement des vignobles qui occasionnent un besoin de main d’œuvre. Un appel aux populations cévenoles, auvergnates mais aussi aux saisonniers espagnols et italiens est lancé. Les familles se logent modestement dans les mas, chez les propriétaires ou dans leurs propres familles déjà installées. Cette immigration se poursuit pour des raisons politiques lorsqu’il s’agit de fuir le régime de Francisco Franco Bahamonde, le général Franco (1892/1975, portrait de gauche). Dans les années 1970, 40 % de la population est d’origine espagnole. La majorité des migrants venus s’installer à Mauguio est originaire de Lorca, ville de la province de Murcie avec laquelle Mauguio-Carnon est jumelée depuis 1999.

Les courses camarguaises

Proche de la Petite Camargue, Mauguio est ancrée dans une zone de traditions camarguaises et taurines qu'elle met un point d'honneur à conserver et à valoriser.

Abrivado pour amener les taureaux de la manade aux arènes, bandido pour les ramener au champ, encierro dans un parcours fermé dans les rues de la ville, défilés folkloriques, journées au pré, manades où chevaux et taureaux vivent en semi-liberté... Autant de traditions qui se perpétuent.

Evolution de la population

Mauguio a la particularité d'abriter l'une des plus grandes communautés espagnoles de France.

La station balnéaire de Carnon abrite environ 3 000 habitants permanents.

Quartiers, faubourgs, hameaux, lieux dits et écarts

Carnon, Carnon-plage, Les Cabanes des Pointes, Les Cabines du Salaison, La Barrandonne, La Madone, Le Devoir, Le Lanternier, Guilhermain, Figuière, Gauzy, Le Petit Travers, Le Petit Marot, Le Petit Cannebeth, La Claussade....

Patrimoine

Une borne milliaire romaine au nom de l'empereur Tibère est trouvée sur la commune au Mas d'Auroux, domaine entre Mauguio et Saint-Aunès. Elle fait partie des jalons de la Voie Domitienne et indique le 63ème mille romain depuis Narbonne.

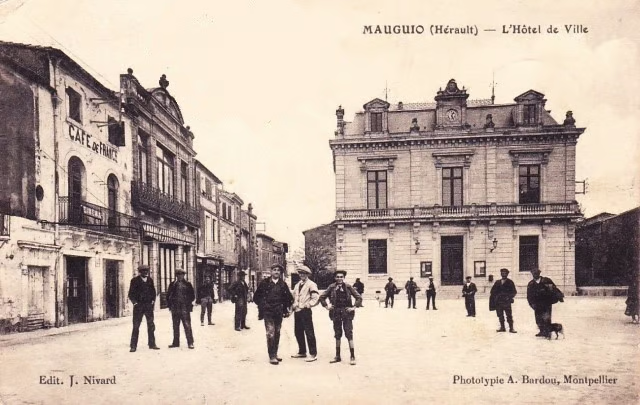

L'Hôtel de Ville

Il est édifié en 1902 et possède une architecture typique des maisons bourgeoises de l’époque. Le bâtiment témoigne de l’essor économique du village grâce aux cultures maraîchères et surtout viticoles.

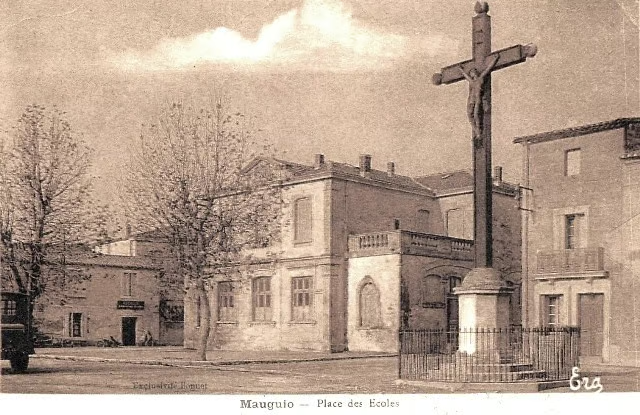

Les écoles

Elles sont les vestiges de la IIIème République, bâties entre 1881 et 1883 à l’emplacement des anciens fossés médiévaux qui entourent la ville autrefois.

Les bâtiments accueillent aujourd’hui l’Espace culturel Prévert, la Maison des Associations, le CCAS et l’Agence Départementale de la solidarité.

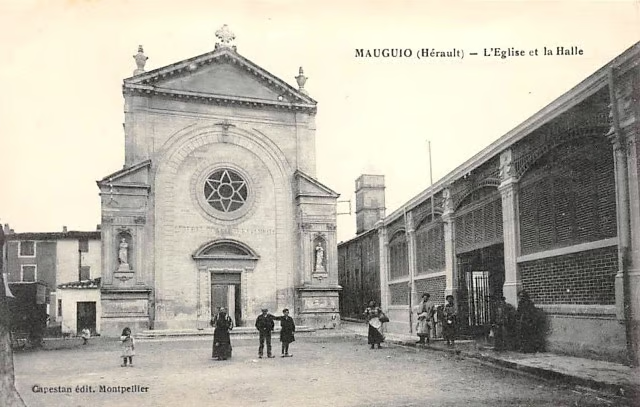

L'église Saint-Jacques de Mauguio

La première mention d’une chapelle est faite en 1128. A la fin du XIème siècle, pour se protéger des ambitions du seigneur de Montpellier et du comte de Toulouse, le seigneur local, Pierre de Melgueil fait don de son comté au saint Siège. Les papes considèrent le comté de Melgueil comme leur possession et certains viennent même s’y réfugier.

Au XIème et XIIème siècles, Melgueil est honoré de visites pontificales : Urbain II, Pascal II, Gélase II, Calixte II, Alexandre III.

L’église est dédiée à l’apôtre saint Jacques car à l’époque médiévale les pèlerins en provenance d’Arles et de saint Gilles empruntent le chemin qui passe par le comté de Melgueil pour se rendre à saint Jacques de Compostelle. L’abbatiale saint Jacques est une étape sur ce chemin.

Au XIIème siècle, l e pèlerin anglais Nicolas Breakspear y demeure quelque temps puis rejoint l’abbaye saint Ruf en Avignon où il se fait moine, devient prieur et quelques années plus tard est élu pape sous le nom d’Adrien IV (1100/1159, portrait de gauche), il est le seul pape d’origine anglaise, il trouve sa vocation de moine à Melgueil.

e pèlerin anglais Nicolas Breakspear y demeure quelque temps puis rejoint l’abbaye saint Ruf en Avignon où il se fait moine, devient prieur et quelques années plus tard est élu pape sous le nom d’Adrien IV (1100/1159, portrait de gauche), il est le seul pape d’origine anglaise, il trouve sa vocation de moine à Melgueil.

Au cours du XVIème siècle la population gagnée aux idées de la Réforme devient protestante. Les Guerres de Religion et l’occupation du village par les Huguenots ruinent tous les édifices religieux.

A la fin du XVIIème siècle, l’église actuelle est construite et dédicacée à La Présentation de Jésus au Temple et bénite par l’évêque de Montpellier, Charles de Pradel (1644/1696).

Au début du XXème siècle l’église est agrandie : à l’Est l’abside est ajouté, au Nord et au Sud les chapelles latérales sont allongées et les voûtes de la nef refaites. L'église abrite les tableaux d’un ancien triptyque attribué à Antoine Ranc (1634/1716, portrait de droite) : La Présentation de Jésus au Temple, saint Augustin, saint Jacques et un monument édifié à la mémoire des papes ayant visité l’église à l’époque médiévale.

Elle garde la mémoire du culte de l’apôtre Jacques le Majeur. D’après la tradition, le frère du Seigneur, vénéré à Compostelle en Espagne, est parti de Palestine pour évangéliser l’Espagne ; à son retour, il est martyrisé en l’an 44 à Jérusalem. Son corps est transféré à Compostelle, où son tombeau devient un haut lieu de pèlerinage. Depuis des années, la fête votive de Mauguio est célébrée le 25 juillet, jour de la saint Jacques.

L'église Notre-Dame-de-la-Mer ou Saint-Jean-de-Malte de Carnon

L'église Notre-Dame de la Mer est érigée sur un terrain concédé à l’Ordre de Malte. Son architecture en forme de coque de bateau renversée la rend unique et sa proximité avec la plage en fait un lieu paisible pour la réflexion et la prière. Le bâtiment conserve sa fonction de lieu de culte jusqu’en 1960, année de la construction de l’église Saint-Jean-de-Malte sur le terrain voisin. Le littoral étant de plus en plus fréquenté, la petite église ne suffit plus pour accueillir tous les fidèles venus profiter de la méditerranée pendant leur vacances, elle est désacralisé. La pièce donnant sur l’avenue continue d’accueillir les enfant pour le catéchisme tandis que la grande salle est transformé en atelier pour un maitre verrier spécialisé dans la fabrication de vitraux.

Les conditions climatiques côtières et le passage des années mettent l’édifice à rude épreuve. Une réhabilitation est nécessaire pour préserver ce patrimoine. L’édifice est repenser en fonction des besoins de la communauté catholique et comprend : une salle paroissiale pour des événements, une salle de catéchisme et deux appartements destinés aux prêtres séminaristes. Les façades retrouvent leur élégance d’antan et l’ordonnancement d’origine avec la réouverture des baies en arc, la création d’un oculus en pignon et la réhabilitation de la charpente avec ses fermes en bois massif qui confèrent son caractère à la salle principale. De chaque côté de celle-ci, le volume est divisé en hauteur pour accueillir les espaces techniques, la salle de classe et les appartements.

Le Temple de l'Église Protestante unie de France de Mauguio.

A l'époque des Guerres de Religion en 1560, l'ensemble de la population passe à la Réforme. Le culte catholique n'est plus organisé, il n'y a plus qu'une vingtaine de catholiques dans le bourg en 1563. Les troubles éclatent en Bas-Languedoc. Mauguio devient le centre de la Résistance. L'hérésie est déclarée crime de droit commun par les édits royaux qui comdamnent la religion. Malgré tout, les Réformés font construite un premier Temple en 1583, il est détruit en 1670 par ordonnance royale lors de la Contre-Réforme.

La situation économique florissante du XIXème siècle, permet la construction d'un nouveau Temple en 1812, bien que les Protestants ne représentent plus qu'un septième de la population. Le Temple est restauré en 1986.

Le Temple de l'Église Protestante unie de France de Carnon

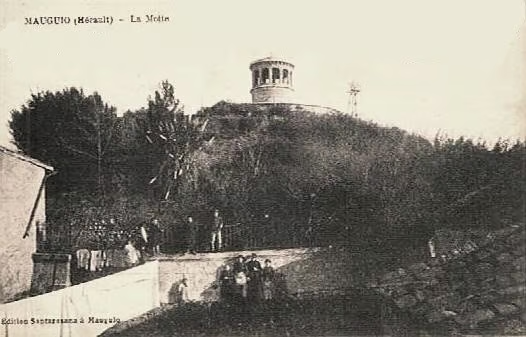

La Motte

Les vestiges de la motte dressée au Moyen Âge vers 960, sert de base au château des comtes de Melgueil. Son relief est totalement créé par l'homme avec les sédiments des étangs. Une tradition ancienne, qui perdure jusqu'au début du XXème siècle, veut que les nouveaux arrivants dans la ville apportent de la terre des alentours pour la déposer sur cette motte. Cette coutume se perpétue également lors des mariages ou de cérémonies religieuses.

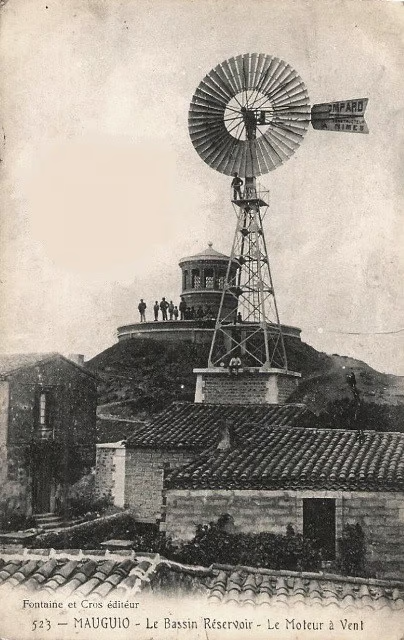

Une haute tour du début du XXème siècle, servant de château d'eau, est construite sur la motte.

Une campagne de fouilles archéologiques en 2012 dans le jardin attenant au château des comtes-Évêques de Melgueil révèle que la motte castrale est, à ce jour, la plus grande motte féodale artificielle connue en Europe.

En 2008, la motte, les aménagements hydrauliques avec le réservoir, le belvédère et l'ensemble du jardin sont inscrits au titre des Monuments Historiques.

Le jardin de la Motte

En 1820, la municipalité achète la motte. En 1890, l’architecte Alphonse Goutès (1839/1898) dessine les plans du futur jardin. En 1902, la Ville décide d'y construire un château d’eau pour alimenter le lavoir et les fontaines publiques.

La Motte devient un jardin public de type paysager à la française, parcouru de chemins et agrémenté d’une grotte de rocaille dans le plus pur style romantique du XIXème siècle, lieu de promenade offrant une vue panoramique sur le belvédère, le Pic Saint Loup et la Méditerranée.

Au fil des années, le Jardin se pare de grilles en fonte et d’une grande variété d’espèces végétales méditerranéennes et exotiques.

En 2009, il est réhabilité et fait l’objet de nombreuses distinctions : classé au titre de la protection des sites naturels en 1992, inscrit au titre des Monuments Historiques en 2008, Prix régional des Rubans du Patrimoine en 2010, labellisé Jardin Remarquable en 2014.

Le château des comtes-évêques de Melgueil

Le premier château des comtes de Melgueil voit le jour en 960 à l’emplacement actuel de la motte féodale.

Au fil du temps, la Famille de Melgueil devient de plus en plus riche et puissante, grâce entre autre au denier melgorien, une des principales monnaies en cours dans le Midi de la France jusqu’au XIVème siècle.

Au XIIème siècle, les comtes décident de faire construire un château en pierres en contrebas de la motte.

Dans les siècles qui suivent, le château connait de nombreuses transformations : certains éléments architecturaux sont modifiés ou détériorés, d’autres sont rajoutés. Il reste aujourd’hui des décors qui datent du Moyen-Age mais aussi des éléments des XVIème et XVIIème siècles.

Au rez-de-chaussée, la salle d’apparat date du XVIème siècle. Elle est remarquable par sa voute nervurée, d’une facture exceptionnelle, comparable à celle de la cathédrale d’Albi.

Dans la galerie, deux décors sculptés au dessus d’un linteau de porte datent du Moyen-Âge. Un escalier à vis octogonal mène au premier étage où est visible une cheminée monumentale du XVIème siècle, des planchers à la française et des motifs décoratifs peints.

L’ensemble bâti, très vaste à l’origine, est parcellisé au cours des siècles au gré des ventes et des héritages. La parcelle appartenant à la ville depuis 2007, est réhabilitée de 2017 à 2019. Peu de bâtiments régionaux présentent autant d’éléments du XVIème siècle en si bon état de conservation. L’homogénéité des décors, la somptuosité de certains éléments, la qualité des matériaux en font un édifice exceptionnel. Il est bâti avec de la pierre calcaire de la carrière de Sussargues, pierre dite sculpturale de la Vierge.

La réhabilitation a pour objectif de revenir à l’état du bâtiment aux XVIème et XVIIème siècles. Les ajouts postérieurs sont supprimés. Pour permettre de conserver l’âme du lieu, son caractère ancien, laisse voir les traces du temps.

Protégé au titre des Monuments Historiques en 2010, sa réhabilitation permet de dévoiler une infime partie de ce château dont l’emprise fût bien plus vaste.

Il est aujourd'hui divisé en plusieurs maisons particulières.

Le Théâtre Bassaget

Il porte le nom de son créateur, Samuel Bassaget, maire de la ville de 1930 à 1941 qui le fait construire en 1933. Influencé par de grands architectes comme Le Corbusier, il fait réaliser un bâtiment en béton armé à ossature apparente, un des rares édifices de ce type dans la région. A l’origine, le théâtre est une salle de cinéma.

Depuis 2003, il devient officiellement le Théâtre municipal, lieu privilégié de la programmation culturelle : théâtre, concert, danse, ateliers thématiques et représentations organisées par les associations.

Les arènes

Situées au centre de Mauguio, elles sont construites en 1989, en béton. Au coeur de ces arènes se partage avec émotion et intensité la culture camarguaise avec notamment la Temporada et la Fête votive, point d’orgue de la saison taurine.

Sur la place de la mairie actuelle, des arènes de fortune sont autrefois déjà le théâtre de jeux avec le taureau et des premiers razets. Quelques charrettes positionnées en rond font office de barrières. Les premières arènes avec gradins, en bois à l’époque, sont installées en 1926, revisitées et consolidées en 1989, elles peuvent accueillir aujourd'hui plus de 2000 personnes.

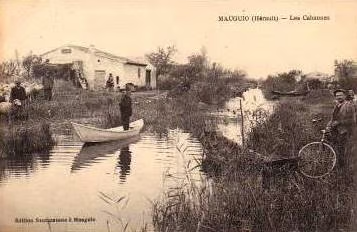

Les cabanes du Salaison

Quartier de la ville dont les habitations sont construites essentiellement sur la base d'anciennes cabanes de pêcheurs, entre terre et marais. Les cabaniers de l'Etang de l'Or sont des  descendants des Terramares. Vestiges de la culture des maniguières (3), grande pêcherie du Moyen-Age, les Cabanes du Salaison sont un lieu chargé d'Histoire qui a inspiré des romanciers, des artistes, des chanteurs....

descendants des Terramares. Vestiges de la culture des maniguières (3), grande pêcherie du Moyen-Age, les Cabanes du Salaison sont un lieu chargé d'Histoire qui a inspiré des romanciers, des artistes, des chanteurs....

Au XIXème siècle, les cabanes de pêcheurs sont rondes, avec un toit de paille et ressemblent au dessin de 1823 (ci-contre).

Dès le début du XXème siècle, des chasseurs- pêcheurs construisent au bord de l’étang des abris temporaires, plus ou moins précaires, pour s’y adonner à leur passion. L’étang attire également des personnes qui recherchent la solitude et la tranquillité, des originaux, des artistes, des reboussiers. Des chasseurs viennent de partout au moment des migrations de foulques macreuses.

En 1925, à la suite d’une demande d’un groupe de vingt personnes de la ville pour que des terrains communaux leur soit vendus pour construire des cabanes, le maire fait passer en Conseil Municipal une délibération qui établit un cahier des charges : il ne peut y avoir qu’un seul lot par adjudicataire. C’est l’âge d’or des cabanes.

Les adjudicataires se regroupent pour construire la cabane. Ce sont de petites maisons d'une dizaine de m2 avec des murs en cairons, un toit en tuile à deux pans. À l’intérieur, une seule pièce avec une fenêtre à l’Est, une fenêtre à l’Ouest, la porte au Sud et une grande cheminée.

On passe progressivement d’une cabane utilitaire de pêcheurs pour entreposer le matériel à une cabane pour les loisirs.

La passerelle Mertens

Construite en 1968 par l'architecte Mertens, restaurée en 2011, elle est surnommée pont gruyère en raison des oculus qui en éclairent l'intérieur. Elle relie les deux rives du port de Mauguio-Carnon.

Le monument aux morts

Il date de la Première Guerre Mondiale.

Les personnages liés à la commune

Raymond Gaston Marie Baissette (1901/1977), médecin hygiéniste et écrivain proche du Parti Communiste.

Son père était originaire de Fabrègues et sa mère de Mauguio. Il aimait passer ses vacances à Mauguio dont il fréquentait assidûment les cabanes sur l'étang. Il est inhumé au cimetière Saint-Jacques de Mauguio.

Les archives et l'œuvre de Gaston Baissette ont été léguées à sa mort à la ville de Montpellier, mais ce n'est qu'au décès de son épouse en 2012 que la médiathèque Emile Zola de Montpellier-Méditerranée-Métropole récupère le fonds de 11000 documents (manuscrits, correspondance, livres et documents variés).

Guillaume Pellicier (1490/1568, buste à droite), prélat, évêque de Maguelone puis de Montpellier, et diplomate, né à Mauguio.

Guillaume Pellicier (1490/1568, buste à droite), prélat, évêque de Maguelone puis de Montpellier, et diplomate, né à Mauguio.

Versé en Droit et en Sciences Naturelles, il connait le latin, le grec, l’hébreu, le syriaque. Il est nommé évèque en 1526. Il obtient le transfert de l’évêché de Maguelone à Montpellier en 1536 : la cité rayonnante de vie universitaire et intellectuelle devient ainsi capitale religieuse.

Grand ami de François Rabelais (1483/1553) et du naturaliste Guillaume Rondelet (1507/1566), il devient l’un des plus ardents promoteurs de la Renaissance.

Envoyé à Rome, puis ambassadeur à Venise en 1539, il mène pour le roi François Ier (1494/1547) une activité de diplomatie secrète, tout en pourchassant les manuscrits grecs : il en réunit plusieurs centaines, faisant de la bibliothèque royale la plus riche d’Europe.

La fin de sa vie est assombrie par diverses crises. À deux reprises, il doit fuir les troubles religieux qui éclatent à Montpellier entre catholiques et protestants. Accusé d’hérésie par le Parlement de Toulouse en 1551, il est emprisonné puis réhabilité en 1558.

Étienne Frédéric Bouisson (1813/1884, portrait de droite), docteur en médecine et doyen de la Faculté de médecine de Montpellier, député de l'Hérault de 1871 à 1876, né à Mauguio.

Étienne Frédéric Bouisson (1813/1884, portrait de droite), docteur en médecine et doyen de la Faculté de médecine de Montpellier, député de l'Hérault de 1871 à 1876, né à Mauguio.

La science lui doit des travaux nombreux et importants. C’est à son initiative qu’ont été dues la création de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, la fondation d’un journal de médecine, l’érection des statues de François Lapeyronie (1678/1747) et de Paul Joseph Barthez (1734/1806), et la réorganisation de l’Association des Médecins de l’Hérault.

À sa mort, d’un cancer de l’estomac, dans son château de Grammont, sa seconde épouse, Célestine Amélie Bertrand, fille du professeur Toussaint Bertrand (1793/1870), lègue, suivant les vœux de son mari, l’essentiel de leur fortune à la Faculté de Médecine de Strasbourg pour des fondations scientifiques et humanitaires.

Mes ancêtres les comte de Melgueil (Mauguio)

Carte de Cassini

Notes

(1) - Le concordat de Worms est l'accord qui met fin à la querelle des Investitures le 23 septembre 1122, conflit qui oppose le pape à l'empereur germanique depuis 1075. En signant le concordat de Worms, l'empereur renonce à l'investiture par la crosse et par l'anneau et accepte la libre élection des évêques par le Chapitre de la cathédrale.

(2) - Le pèlerinage de Compostelle est un pèlerinage catholique dont le but est d'atteindre le tombeau attribué à l'apôtre saint Jacques le Majeur, situé dans la crypte de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice (Espagne). Créé et instauré après la découverte des supposées reliques de Jacques de Zébédée au début du IXème siècle, le pèlerinage de Compostelle devient à partir du XIème siècle un grand pèlerinage de la chrétienté médiévale.

(3) - Les maniguières

Impossible de dater la construction des premières maniguières, mais l’étang joue le rôle d’un immense garde-manger pour les populations locales. Très tôt, émergent des techniques de pêches fixes adaptées aux eaux stagnantes des étangs : une digue d’environ 4m de largeur est constuite, elle est composée à la base de pierres, puis de terre, sur laquelle sont plantés des pieux de tamaris morts, solidement reliés entre eux pour former un immense piège fixe, en zigzag.

Au Moyen Âge, les maniguières occupent une place centrale dans l’économie locale. Le système est si florissant que tous les étangs en sont pourvus. Les pêcheurs relevent les filets et s’occupent de la cabane associée à la maniguière. Chaque maniguière a sa cabane, elles peuvent être en bois ou en roseaux, sur pilotis ou en pierre. Une des plus anciennes maniguières est l’Arbelestrass qui est devenue ensuite la maniguière et le lieudit de Balestras à l’origine de la ville de Palavas. Les noms de ces maniguières ont très fortement déterminé la toponymie de certains lieux comme le Grand Travers, le Petit Travers ou même le nom de l’étang de l’Or qui vient de la grande tieyra de l’Ort.

(Source : "Les maniguières de l’étang de l’Or, une forme de pêche capitaliste du Moyen Age au XIXème siècle" de Marie-José Guigou, Editions Lacour-Ollé, 2003).

Sources

Sites, blogs, journaux, livres et revues,photographies ... : Wikipedia ; Mairie de Mauguio-Carnon ; Pays de l'Or Agglomération Mauguio-Carnon ; Camille Muzard (photographe et droniste).

Date de dernière mise à jour : 03/10/2025