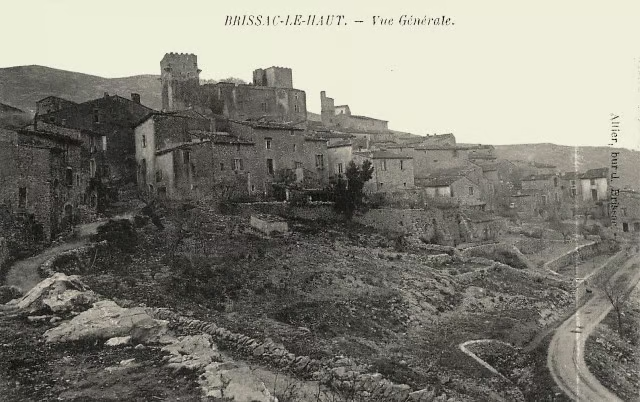

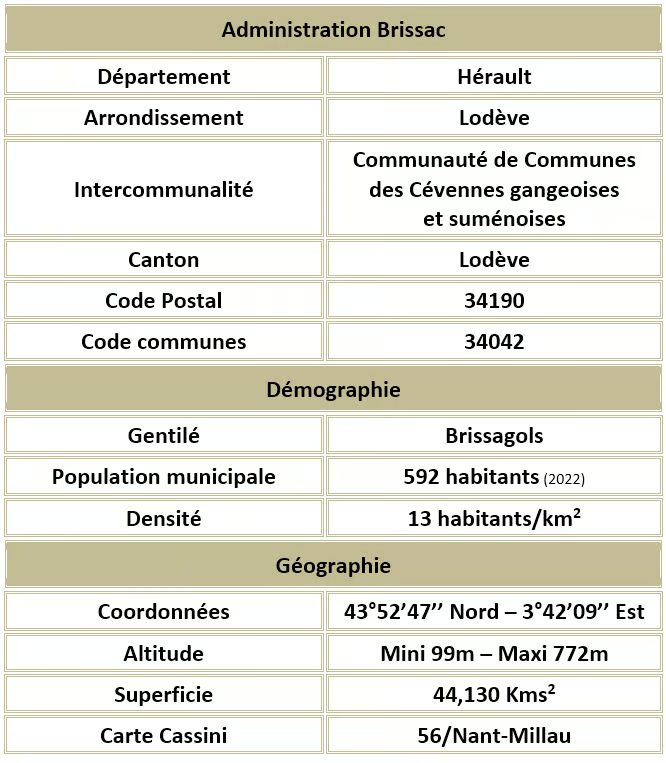

Brissac

Commune rurale à habitat dispersé, située dans la Vallée de l'Avèze, petit affluent de l'Hérault, traversée au Nord de son territoire par le bourrelet montagneux formé par l'extrémité Nord-Est du Massif de la Séranne.

Commune rurale à habitat dispersé, située dans la Vallée de l'Avèze, petit affluent de l'Hérault, traversée au Nord de son territoire par le bourrelet montagneux formé par l'extrémité Nord-Est du Massif de la Séranne.

La commune possède un patrimoine naturel remarquable : deux sites Natura 2000, les Gorges de l'Hérault et les Hautes Garrigues du Montpelliérais ; un espace protégé, le ravin des Arcs ; sept zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les communes limitrophes sont : Agonès, Causse-de-la-Selle, Cazilhac, Ferrières-les-Verreries, Gorniès, Notre-Dame-de-Londres, Saint-André-de-Buèges, Saint-Bauzille-de-Putois et Saint-Martin-de-Londres.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : De gueules à la fasce ondée d'argent, accompagnée en chef d'un lion passant d'or et en pointe de trois besants d'argent.

Hydrographie

Le territoire de Brissac est drainée par l'Hérault, la Buèges, le Lamalou et par divers autres petits cours d'eau.

Toponymie

Ecclesie S. Nazarii de Brissiaco en 1073, apud Breisag en 1119, de castro Breixach, domino de Breixac en 1122, castello de Brisaco avant 1129, castrum de Breissacho en 1189, castrum de Breissac en 1217, parrochia S. Nazarii de Breissaco en 1218, de Brixaco en 1264, apud Brissac en 1271, de Brissiaco en 1275, apud Brissiacum en 1283, Brissac en 1526.

Histoire

Histoire

Comme tous les causses du Languedoc, la partie Nord de la commune, plateau calcaire en prolongement du Larzac, est occupée depuis l'époque Paléolithique, à la faveur de l'existence des avens et grottes qui parsèment le territoire.

Vers la fin du IIIème siècle avant J.-C., les Volques Arécomiques, peuplade d'origine celtique, imposent la première organisation du territoire. Dès le Ier siècle avant J.-C., ils pactisent avec les Romains.

L'entrée de Brissac dans le Moyen-Åge est marquée par la construction du château båti sur l'emplacement de l'ancienne église paroissiale Saint-Hilaire, à charge pour le seigneur d'agrandir la chapelle bénédictine située près de la rivière, qui devient l'église Saint-Nazaire-et-Saint-Celse. Au cours des XIIème et XIIIème siècles, trois autres églises et chapelles sont édifiées, l'église paroissiale de Saint-Etienne d'Issensac, la chapelle de Notre-Dame du Suc, déjà lieu de pèlerinage, et la chapelle Saint-Jacques de l'hôpital de Valboissière (aujourd'hui disparue) administré par l'Ordre du Saint-Esprit, étape sur le chemin de Compostelle.

Brissac est alors une des seigneuries les plus importantes.

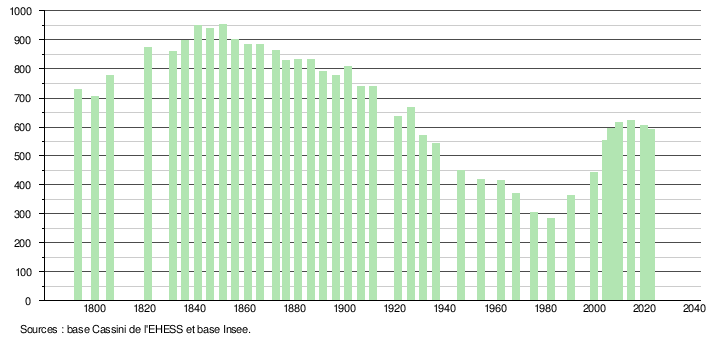

Au cours du XIXème siècle, la papeterie devient un élément important de l'activité économique et sociale de la ville, de même que la sériciculture, élevage du vers à soie dans les magnaneries (situées dans l'étage supérieur des maisons qui ont conservé, à Brissac-le Bas, leurs petites fenêtres et parfois les cheminées de coin). Les fabricants de bas qui ont de petits métiers, emploient des brodeuses à domicile. La viticulture se développe au début du XXème siècle, la cave coopérative est construite au fond du parc de la ville. Ces activités disparaissent progressivement au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. La papeterie ferme en 1966, le nylon remplace la soie, entrainant l'arrêt progressif des filatures, la crise viticole a pour conséquence l'arrachage massif des vignes. La population passe de 807 habitants en 1901 à 285 en 1982.

Le XXIème siècle voit la renaissance de la commune. La restauration réussie du château entreprise par son nouveau propriétaire donne le signal de ce renouveau. Les mas dispersés sur le territoire de la commune sont à nouveau habités. Le village et le hameau de Coupiac s'agrandissent. Le réseau routier s'améliore. Les viticulteurs s'orientent vers des produits AOC et Bio. Les habitants investissent dans le secteur des activités de plein air et de tourisme, favorisées par la situation privilégiée du village...

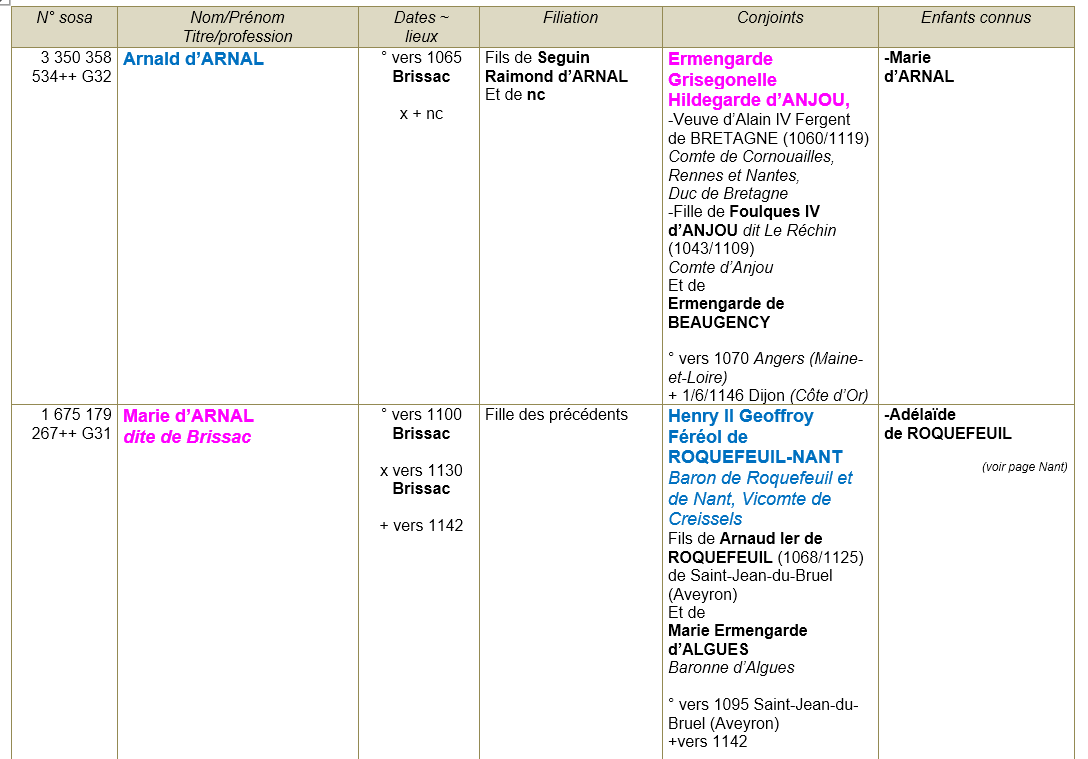

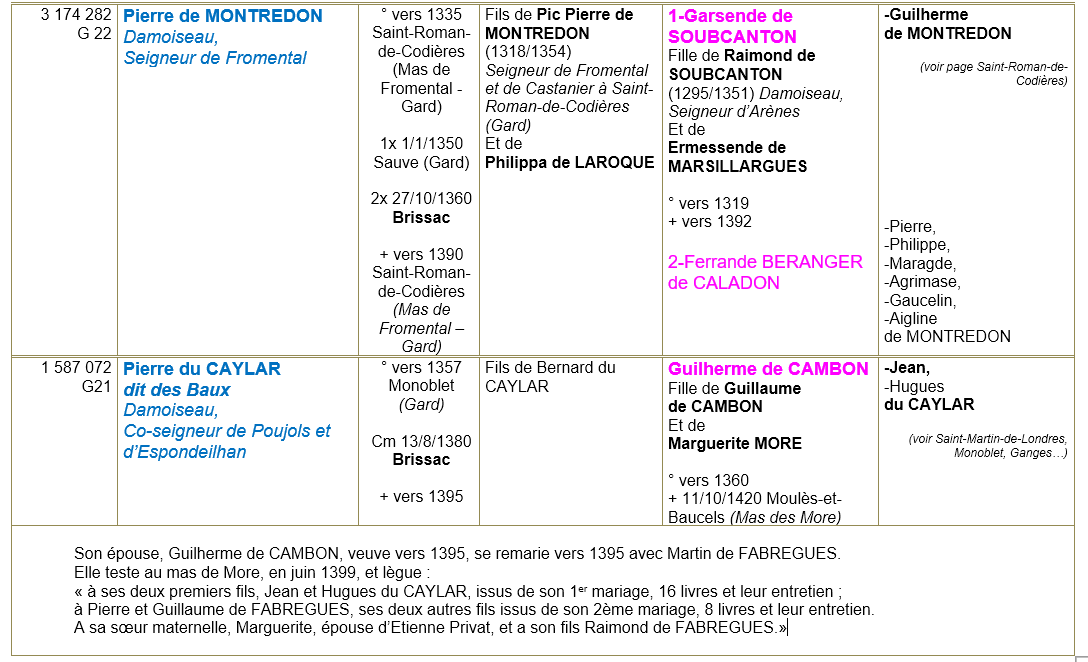

Les seigneurs et gens de la noblesse

La première mention de la seigneurie de Brissac apparaît en 1054 lors de la donation du prieuré Saint-Pierre de Sauve à l'abbaye de Gellone par le seigneur Pierre Bermond de Sauve et Eustorge sa mère. Parmi ses vassaux présents, noble homme Frédolon Raimond de Brissac.

Le 22 novembre 1169, dans la promesse de mariage de mes lointains ancêtres Raimond Ier de Roquefeuil (1150/1204) avec Guilhemette Marquise de Montpellier (1159/1200), fille de Guilhem VII de Montpellier (1128/1172) et de Mathilde de Bourgogne (1135/1172), Bertrand d'Anduze (1120/1169) et son épouse Adélaïde de Roquefeuil (1130/1189), parents de Raimond, promettent de donner à leur future belle-fille les revenus du château et de la seigneurie de Brissac lorsque le mariage sera célébré, 5 ans plus tard.

La seigneurie et le château de Brissac restent sous la domination de la Famille de Roquefeuil jusqu'en 1276 puis passe au comte Henri II de Rodez (1236/1304) fils d'Hugues IV de Rodez (1212/1274) et d'Isabeau de Roquefeuil (1215/1260).

En 1189 a lieu un pacte de partage du château, le seigneur de Roquefeuil a la majorité du château dont les deux tours et la aula ainsi que la suzeraineté. Vierne et son fils Pons de Pierre (1250/1305), baron de Ganges, ont le reste du château sous la suzeraineté de Raimond Ier de Roquefeuil.

La Famille de Pierre, outre la seigneurie de la ville et le château de Ganges, posséde encore dans les XIIème et XIIIème siécles les terres de Sumenc, Brissac, Poupian de Montaulieu, Londres, Cazillac, Soubeiras, les villes de Gignac et Molières et les baronnies de Pierrefort, Castries, Montfrin, et Hierle. Elle est doublement alliée à la Maison de Toulouse par le mariage de Vîerne d'Anduze avec Raymond Ier de Pierre (1110/1172) et par celui d'Alasacie, fille de Raymond II de Pierre (1190/1268), seigneur de Ganges et de Brissac, laquelle épouse en 1253 Pierre Bermond VII d'Anduze (1205/1288), seigneur de Sauve et d'Alais, comte de Gevaudan.

En 1275, une transaction est passée entre la Famille de Roquefeuil et la Famille de Pierre par lequel il est accordé que les parties cognoistroient par ensemble des crimes comis (sic) ez chemins [...] du chateau de Brissac, partageant ainsi les droits de justice sur cette seigneurie.

Pons de Pierre (1250/1305), baron de Ganges, est désormais co-seigneur de Brissac, il épouse Béatrix d'Anduze, fille de Roger Bermond d'Anduze (1225/1302), importante Famille du Languedoc. Le prénom de Bermond devient dès lors usuel dans la Famille de Pierre, donnant naissance au surnom local du château, encore usité de nos jours, les tours Bermonde.

Le 5 mai 1395, Bertrand de Pierre, baron de Ganges, rend hommage à Antoine de Lovier, évèque de Maguelonne de 1389 à 1405, auquel il remet la seigneurie de Brissac. Celui-ci prend possession du fief aussitôt. Les évêques de Maguelonne conservent la seigneurie de Brissac jusqu'en septembre 1590, date à laquelle ils la revendent, par besoin d'argent.

En 1592, François Louis de Roquefeuil (1550/1610) se rend alors acquéreur de la totalité de la baronnie. La seigneurie et le château de Brissac revient ainsi dans le giron de la Famille de Roquefeuil jusqu'en 1819. Ils y font des aménagements donnant au village son aspect actuel (construction de l'aile Ouest, construction de la papeterie...), mais, bien avant la Révolution Française, ils sont ruinés et délaissent le château.

En 1819, Louis Pierre Marie Emmanuel de Roquefeuil (1774/1860) chevalier de minorité en 1778, propriétaire des châteaux de Doscares (Saint-Aunès, où il est enterré) et de Brissac, vend ce dernier le 1er février 1819 à Marie Anne Bougette, épouse d'un négociant de Bordeaux, moyennant 15 000 francs.

Patrimoine

Le château

Cette forteresse du XIème siècle domine le village. Elle appartient aux seigneurs de Ganges pour moitié, et à la Maison de Roquefeuil pour l’autre.

En 1054, l'actuel donjon Nord existe déjà, celui du Sud est construit peu après, le château est entouré d'une enceinte fortifiée qui protège les maisons groupées au pied de l'édifice.

Elle est agrandie au XIIIème siècle et reconstruite presque entièrement dans la première moitié du XVIème siècle.

Transformée en demeure d'habitation au XVIIème siècle, le château est agrémenté d'étages supplémentaires ainsi que d'un parc. Depuis 1819, pratiquement inoccupé par ses propriétaires successifs ; mal entretenu, il est laissé à l'abandon jusqu'en 1963, date à laquelle il est racheté et une restauration totale est faite par ses nouveaux propriétaires.

Aujourd'hui propriété privée (qui ne se visite pas), il fait l'objet d'une inscription au Répertoire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1976.

La Mairie

Construite en 1884, elle est école jusqu'en 2005.

Le parc

Situé au coeur du village, au pied du château, traversé par l'Avèze qui se partage en trois bras, il s'étend sur 4ha.

L'aménagement de ce parc est réalisé au XVIIIème siègle par le seigneur de Roquefeuil qui en fait un mini Petit Trianon. Laissé à l'abandon durant la période révolutionnaire, il est racheté par la commune en 1913.

La papeterie

Construite en 1699 au bord de l'Avèze, elle fabrique du papier à base de chiffons et emploie une dizaine d'ouvriers. Dans la seconde moitié du XIXème siècle, elle devient une importante usine spécialisée dans le papier d'emballage à base de paille et emploie une cinquantaine d'ouvriers jusqu'à la fin de la seconde Guerre Mondiale. Elle ferme définitivement en 1966. Il ne reste aujourd'hui que des bâtiments désaffectés et son château construit vers 1895.

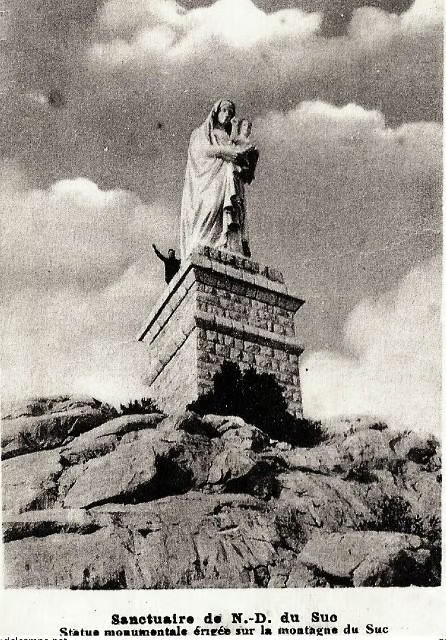

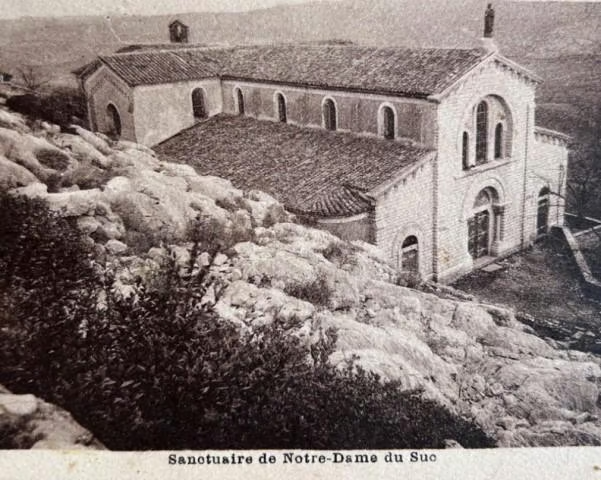

Le sanctuaire de Notre-Dame du Suc

Lieu de pélerinage très fréquenté depuis le Moyen-Age, la basilique est construite vers 1860 en remplacement d'une ancienne chapelle, citée en 1271.

C’est l'histoire d’un bouvier, d'un bœuf, d'un dolmen situé sur la petite colline du massif méditerranéen de la Séranne, Le Suc, lieu de culte celtique, et de la découverte d'une statue très blanche, en albâtre, de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Par trois fois cette statue est retrouvée au même endroit, au pied du dolmen, dans une touffe de buis. Par deux fois elle est restituée aux Bénédictins de Brissac, qui à la troisième découverte décident de bâtir une chapelle sur la colline du Suc.

En 1706, Jean de Courdurier, avocat général pour le roi à la Cour des Comptes de Montpellier, fait un vœux à Notre-Dame du Suc pour que Dieu lui donne un enfant, alors que son épouse et lui sont déjà fort avancés en âge. Sa femme accouche et en remerciements il fait reconstruire la chapelle et la statue de la Sainte Vierge, faisant mettre à l’intérieur la petite statue miraculeuse.En 1858, un savetier de Laroque, Pierre Portal, dont le fils de 3 ans est à l’agonie, vient à pied de nuit jusqu’au sanctuaire, et s’engage auprès de la Vierge, de lui consacré son héritier pour trois ans s'il guérit. Pas de miracle instantané, mais une guérison progressive… Fernand, 18 ans révolus, termine ses études secondaires au petit séminaire de Montpellier. Prêtre, il oeuvre pour l’œcuménisme.

En 1866, on décide d’agrandir la chapelle et de construire l’édifice, tel qu'il se présente aujourd’hui, avec la statue sur son rocher poli par la main de nombreux pèlerins, lieu de la découverte.

Cette statue, aujourd'hui encore, accueille les pèlerins et les passants qui viennent déposer à ses pieds et au pied du rocher, leurs difficultés, leurs supplications, leurs joies...

Le bâtiment voisin a abrité une école presbytérale jusqu'en 1930.

Une statue de la Vierge de 8m surplombe le site.

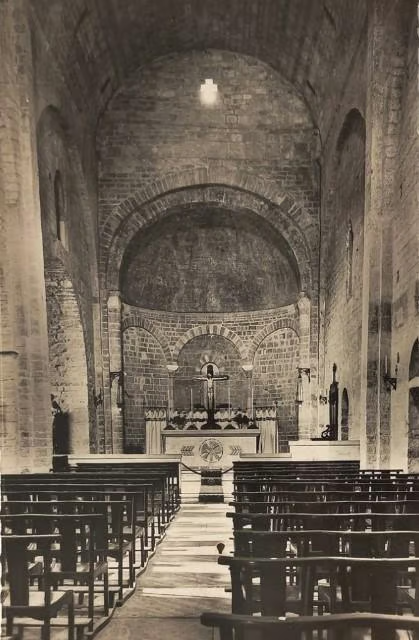

L'église Saint-Nazaire-et-Saint-Celse

Elle est construite au XIème siècle. Cet ancien prieuré relève de l'Abbaye d'Aniane, construit par les moines bénédictins sur l'emplacement d'un temple consacré à une déesse des eaux. Deux colonnes en marbre d'origine antique sont réemployées pour la séparation des trois arcades du portail monumental. En 1073, un texte du cartulaire de Maguelonne cite un vieux moulin avec ses meules, ses paissières et ses béals, intégré in stari claustri ecclesiae (à l'intérieur de l'enceinte de l'église). La datation de l'église peut être confirmée par la coïncidence de plusieurs marqueurs de la seconde moitié du XIème siècle : arc de tracé lombard au portail, baie cruciforme au mur triomphal, chapiteau de style archaïsant du même style que ceux de la crypte de l'abbatiale Sainte-Marie de Cruas, autre fondation anianaise.

La paroisse est nommée Sancti Nazari de centum fontibus (Saint-Nazaire aux cent fontaines) dans un cartulaire de Maguelonne daté de 1270 ou encore Parochia Sancti Nazarei vel Sancti Nazari et Celsi de Brixiaco.

Le clocher est détruit par les Protestants en 1562 et l'église est saccagée par les Camisards en 1703.

L'église, recouverte de tuiles rouges, est édifiée en pierre de taille assemblée en grand appareil avec, par endroits, des traces de réfection en moellons.

À l'Ouest, elle présente une haute façade austère, soutenue sur sa gauche par un très puissant contrefort livrant passage à la rue. Le contrefort retenant la partie gauche de la façade est ajouté dans le courant du XVème siècle, à la suite d'une instabilité dans la maçonnerie.

Le mur Sud est le mieux conservé et montre les baies à double ressaut qui viennent éclairer l'intérieur de l'édifice.

Le mur Nord a subit de nombreuses réfections, avec la création de plusieurs ouvertures modernes, du temps ou l'église était occupée par des espaces d'habitation privés.

On accède à l'église par un portail composé de trois baies cintrées.

Plus haut, la façade présente les cicatrices laissées par d'anciennes baies aujourd'hui murées, surmontées d'un grand oculus ajouté en 1930.

L'abside de l'église est ornée à l'extérieur d'un feston d'arcatures bandées quatre par quatre entre des lésènes plates.

L'édifice est à nef unique et comporte trois travées de même taille, avec un décrochement des volumes à partir de l'abside. Un éclairage intérieur est apporté par la présence de baies. Le mur de l'abside est décoré par des arcs aveugles et par des colonnettes.

L'église fait l'objet d'un classement au titre des Monuments Historiques en 1907. Une campagne de restauration a lieu de 1937 à 1948.

La chapelle Saint-Etienne d'Issensac

Elle est construite au XIIème siècle sur l'itinéraire d'un chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, Sanctus Stephanus de Yssausaco citée en 1333.

Initialement, église paroissiale d'une bourgade médiévale qui l'entourait et, dont on peut encore voir les ruines, occupée avant la Révolution Française par une communauté d'environ 70 habitants. Incendiés par les Protestants au début du XVIIIème siècle, le bourg et l'église sont abandonnés par les habitants.

Cet édifice roman possède un plan très simple à nef unique et deux travées terminées par une abside semi-circulaire. L'édifice est remanié par la suite : les arcatures aveugles de l'abside disparaissent, et la voûte de la nef date vraisemblablement du XVIIème siècle.

Recouverte de tuiles rouges, elle est édifiée en pierre de taille assemblée en grand appareil avec, par endroits, des traces de réfection en moellons.

À l'Ouest, la chapelle présente une haute façade surmontée d'un clocher-mur à deux baies dont les piédroits sont ornés d'impostes.

Le clocher-mur, légèrement décentré, ainsi que les pans coupés de la façade sont couverts de lauzes et non de tuiles comme le reste de l'édifice.

La façade est percée d'un portail cintré à quadruple voussure dont la deuxième en forme d'arc torique.

Elle fait l'objet d'un classement au titre des Monuments Historiques en 1945.

Le pont de Saint-Etienne d'Issensac, aussi appelé pont Saint-Estève

D'origine médiéval, il franchit l'Hérault en contrebas de la chapelle. Construit au XIVème siècle, il a remplacé un ancien ouvrage d'art en bois. Les nombreuses restaurations qu'il a subies depuis le XVIIème siècle laissent penser qu'il subsiste aujourd'hui peu d'éléments médiévaux.

Long de 60m environ pour une largeur de 2,90m, il posséde cinq arches en plein cintre à l'origine, mais il n'en subsiste que trois. Construit en pierres calcaires locales, fondé directement sur la roche, il s'élève à une hauteur maximale de 13,35m. Destiné au passage des piétons, des charrettes et des animaux, il est mal adapté à la circulation automobile, en raison de son étroitesse et de ses pentes raides. Des bollards en pierre, aux deux extrémités, en limitent l'accès aux véhicules d'une largeur supérieure à 2m.

Il fait l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques en 1948.

L'abîme de Ravanel

Classique de la région qui a connue ses heures de gloire en étant temporairement la cavité française la plus profonde avec ses 110m de pure verticale son exploration est réservée aux personnes en forme physiquement et ayant un petit vécu sur corde.

Cet incroyable aven se trouve sur le petit hameau de Coupiac, rattaché à la commune, et fait partie des cavités présentes sur la montagne de la Séranne. C'est l'une des rares cavités spéléo à posséder son propre panneau signalétique d'époque.

L'aven de la Dame, petite sœur de Rabanel présente le même profil et se situe à proximité sur la Séranne. L'aven du Bois du Bac peut faire office d'entraînement avant Rabanel.

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux-dits et écarts

Brissac-le-Haut, Brissac-le-Bas, Issensac, Coupiac, Anglas, Aubanel, Virac, Portalès, Le Suc, La Rouvière, La Vernède, Cardonille, La Baraque, Fontenilles, La Combe, le Cayzergues, Le Villarel, Le Moulin Neuf, Les Plans Neufs, Nicouleau, Val Boissière, Les Euzières, Beuvières...

Evolution de la Population

Mes ancêtres de la commune de Brissac

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues... : Wikipedia.

Date de dernière mise à jour : 28/06/2025