Gissac

Petit village rural, entouré par les communes de : Camarès, Montlaur, Saint-Affrique, Saint-Félix-de-Sorgues, Sylvanès, Vabres-l'Abbaye et Versols-et-Lapeyre.

Petit village rural, entouré par les communes de : Camarès, Montlaur, Saint-Affrique, Saint-Félix-de-Sorgues, Sylvanès, Vabres-l'Abbaye et Versols-et-Lapeyre.

Gissac est une commune du Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Hydrographie

La commune de Gissac se trouve entre les vallées de la Sorgues, du Dourdou et du Grauzou, où ce dernier prend sa source, à une vingtaine de kilomètres au Sud de Saint-Affrique.

Les Ruisseaux de Versols, de Gommaric et de Prugnes sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune.

Histoire

Histoire

Le passé de cette petite commune a laissé de nombreux vestiges gallo-romains. Son sous-sol regorge de richesses : plâtre, eaux minérales...

En 1133, le village s'appelait Jenciacium.

Le château de Montaigut

Ce château-fort, qui borde le Rougier de Camarès, est édifié sur un éperon rocheux dominant la vallée du Dourdou. Il est bâti sur une nécropole du Haut Moyen Âge. A cette époque, c'est une simple tour de garde qui défend la ville de Saint-Affrique contre les attaques venues du Sud.

La première mention de Montaigut est celle de son église Saint-Jean-Baptiste, en l'an 909, dans le cartulaire de Vabres-L'Abbaye.

La première citation du château, entre 996 et 1031 (règne de Robert II le Pieux) se trouve dans le cartulaire de Gellone (actuellement Saint-Guilhem-Le-Désert) où les moines parlent du « castrum de Montagut ».

De 1362 à 1369, Les anglais occupent la région. En septembre 1369, ils subissent une grande défaite dans la plaine de Montlaur, visible du château, où leur sénéchal Thomas de Wetenhale est tué.

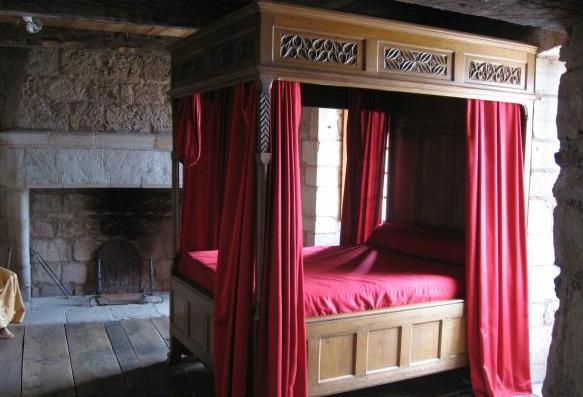

Le château de Montaigut est agrandi et transformé au XVème siècle par la Famille de Blanc, qui en fait sa résidence et le transforme en château défensif : construction des voûtes, cheminées gothiques, portes en accolade, mâchicoulis, échauguettes… Puis au XVIIème siècle, son nouveau propriétaire, le bourgeois M. de Rouvelet, le restaure en plâtrant l'intégralité des murs intérieurs, son système de défense est démantelé et un toit en lauzes est ajouté. Au XIXème siècle, le château est utilisé par les paysans et agriculteurs des alentours. Il est abandonné à partir des années 1920 et tombe en ruines (le mobilier et les pierres sont récupérés pour être réutilisés).

En 1968, l'association des Amis du château de Montaigut devient propriétaire du lieu et entreprend une vaste opération de restauration. Le château est définitivement sauvé en 1989.

L'accès se fait par un chemin longeant le château et son mur d'enceinte. Dans la cour sont visibles les écuries du XVème siècle et la forge ajoutée au XIXème siècle. Les échauguettes datent du XVème siècle comme les cheminées gothiques, les voûtes et les portes en accolade.

Le château présente de belles salles voûtées desservies par un escalier à vis, un cellier avec une citerne taillée dans le roc, une salle des gardes et sa prison, des chambres, une cuisine… toutes ces pièces aux détails architecturaux parfois raffinés évoquent la vie des habitants du château au Moyen Age. On peut aussi y admirer des gypseries datant du XVIIème siècle.

Aujourd'hui, le château est devenu un centre permanent d'animations culturelles.

La nécropole du château est composée de tombes rupestres, creusées dans la roche. Les orientations des sépultures peuvent, du fait de leur variété, témoigner d'un souci d'optimisation de l'occupation de l'espace et d'aménagement guidé par la volonté de regrouper dans des secteurs certains défunts. La cellule sociale prime sur le noyau familial dans l'organisation des cimetières du Moyen âge, avec l'existence de secteurs réservés aux hommes, d'autres accueillant les femmes. Il faut noter l’extrême pauvreté du mobilier.

L'emprise du château sur les tombes manifeste que la nécropole est à l'évidence antérieure à sa construction. Les sépultures sont de la fin IXème/début du Xème siècle.

L'emprise du château sur les tombes manifeste que la nécropole est à l'évidence antérieure à sa construction. Les sépultures sont de la fin IXème/début du Xème siècle.

Le traitement sépulcral n'est pas réservé aux adultes, une vingtaine d'enfants au moins, nouveau-nés ou d'enfants décédés plus tardivement, ont reçu une sépulture au sein de la nécropole.

Pour toutes les sépultures étudiées, y compris celles des enfants, la décomposition des cadavres s'est effectuée en espace vide. Les corps déposés ne sont donc pas recouverts de terre. Par contre, il semble que les tombes sont ensuite fermées (et pour deux d'entre elles, vraisemblablement avec un couvercle monolithique). Elles peuvent ultérieurement être réouvertes plusieurs fois, pour accueillir de nouveaux individus. Des réductions de corps et des vidanges permettent alors de libérer de la place pour les nouveaux défunts.

Tous les adultes sont placés sur le dos, leurs mains ayant une localisation variable (sur le bas-ventre, au niveau de la poitrine, des épaules...).

Pour ce qui est des sépultures sises sous le château actuel, les murs ont coupé de nombreuses tombes : le fait de bâtir sur une nécropole antérieure, et de détruire un certain nombre de tombes, n'a pas posé de problèmes aux architectes de l'époque.

La taille moyenne de la population se situe entre 1,60m et 1,70m. De nombreuses traces de pathologies dégénératives sont observées sur les vertèbres et les os des membres. La malformation au niveau de la première vertèbre sacrée témoigne d'un trouble de la malnutrition de la mère durant la grossesse. L'étude des dentures met en évidence de très mauvaises conditions sanitaires : les dents cariées, favorisées par une alimentation de mauvaise qualité, sont fréquentes (y compris chez les enfants), de même que les pertes de dents consécutives à une pyorrhée alvéolaire (affections fréquentes au Moyen âge pour 90 % de la population) ou des anomalies de la formation de l'émail au niveau des canines inférieures probablement dû à un stress nutritionnel subi durant l'enfance.

Depuis les premières fouilles au début des années 1970, les ossements découverts dans la nécropole appartiennent à près d'une soixantaine d'individus, la moitié étant des enfants.

A l'issue des fouilles de 1997, un grand nombre d'informations sur la population inhumée est donné : les conditions sanitaires dans lesquelles elle vit, ses pratiques funéraires et l'époque d'utilisation de la nécropole. La désaffection de ce site sépulcral est à mettre sur le compte de la construction du château, ce qui peut témoigner d'une population peu soucieuse à cette époque de commémorer ses morts ... (Source : "Vivre en Rouergue - Cahiers d'archéologie aveyronnaise", n°14, pp 133-143, 2000).

Le château de Gissac

Il domine toute la région de Camarès. Ses origines remontent à 1280 où il est propriété de la Famille Arnaud, seigneurs du Pont de Camarès, il est vendu ensuite aux Familles Jourdain de Montlaur, aux Cahuzac et aux Narbonne en co-seigneurie ensuite rassemblé par Guillaume de Pomarède. Le château est vendu à la Famille Michel puis aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui en font un aérium.

La ferme couvre 370ha, elle est vendue à M. Gaubert de Rodez.

Il ne subsiste que la partie centrale de l'ancien château. Des ailes sont ajoutées avec une terrasse flanquée de tourelles. Deux tours rondes entourent la demeure. Vincent Auriol y a séjourné en 1942 en résidence surveillée chez le maire de l'époque, M. Michel, avant de rejoindre la Résistance.

Ce château surplombe le Rougier de Camarès, dans un site naturel exceptionnel et est, aujourd’hui, transformé en hôtel de charme.

Seigneurs et gens de la noblesse

Le premier seigneur connu est Raymond de Montaigut.

Les moines de l'Abbaye de Sylvanès inscrivent dans leur cartulaire de 1135 à 1167 les dons faits par Raymond de Montaigut, Jordane, sa femme, Guillaume et Pierre, leurs enfants, pour la construction de l’abbaye.

En 1192, les terres de Montaigut appartiennent à Marie de Caylus, dont le château domine Saint-Affrique.

En 1206, ses enfants, Déodat et Pierre de Caylus, sont seigneurs de Montaigut.

En 1248, Déodat de Caylus participe à la 7ème croisade au côté de Saint-Louis. Il a pour gendre Guillaume Bernard d’Olargues qui reconnait en 1247 tenir le château en fief du comté de Millau.

Au XVème siècle, la Famille de Blanc est propriétaire du château, sa présence dure près de 200 ans. Cette Famille marque aussi l'histoire par des faits divers tragiques :

- En 1479, Raymond de Blanc, seigneur de Montaigut, assassine son oncle, Jehan Jourdain, Seigneur de Montlaur et de Gissac dans son château de Gissac.

- En 1574, Guillaume de Blanc, seigneur baron de Montaigut, gouverneur protestant de Saint-Affrique, est tué par ses serviteurs au Château de Montaigut.

Au XVIIème siècle, le seigneur d’Annat cède le château, en piteux état, à Jean de Rouvelet qui le restaure.

En 1946, M. Bousquet l’achète pour exploiter les terres. La dégradation continue et l’aile Sud-Est s’écroule vers 1965.

En 1968, l’Association des Amis du Château de Montaigut achète le château et commence sa restauration.

Chroniques communales

Une découverte au lieu-dit Saint-Etienne

Après le passage d’une niveleuse, une cavité voutée est mise à jour. L’entrée est constituée par deux piedroits d’appareil grossier, surmontés d’un arc en claveaux irréguliers.

Le plan intérieur est de forme elliptique avec un grand axe de 1,94m et un petit de 1,70m.

La voûte est en pierres plus ou moins disposées en encorbellement. Le sol est recouvert d’un mortier de chaux et comporte des tuiles creuses en pâte blanchâtre posées sur les lèvres de l’onde.

Un four ? Une cave à fromage ? Une construction pour le captage d’une source ? (Source : journal local).

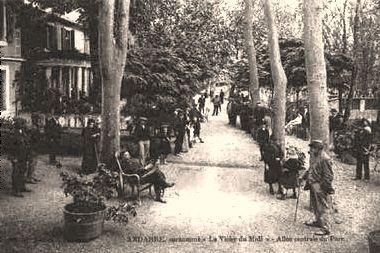

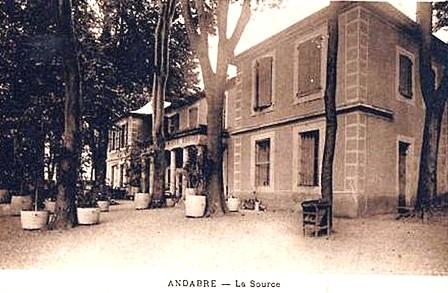

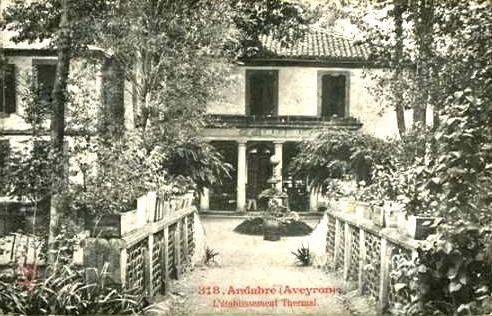

Les eaux d’Andabre "Le Vichy du Midi"

Un homme d’église écrit en 1662 un poème à la gloire de cette eau bénéfique.

En 1670, une première analyse de l’eau est faite par l’Académie Royale des Sciences à la demande du roi Louis XIV. Elle est officiellement considérée parmi les “plus considérables et des meilleures du royaume”.

En 1796, le Docteur Molrieu publie un édifiant mémoire sur les avantages thérapeutiques de l’eau d’Andabre. Les rapports et études se sont ensuite multipliés.

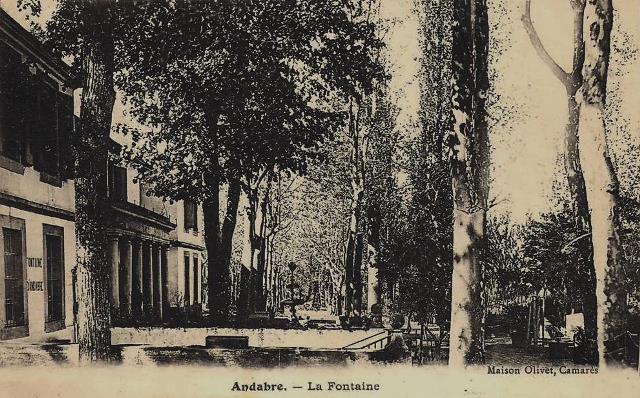

En 1821, La fontaine d’Andabre et celle de Prugnes sont fréquentées par 400 malades. On exporte annuellement 800l d’eau de la fontaine d’Andabre.

En 1853, un arrêté ministériel autorise l’exploitation de la source.

En 1856, une demande de déclaration d’intérêt public est faite.

En 1860, le rapport de l’ingénieur des Mines précise : « […] Dans l’établissement qui renferme la fontaine d’Andabre, deux sources existent, l’une la source de la buvette est la source réellement minérale, l’autre dite la source du grand bassin ne se boit et n’est prise qu’en bains […].

En 1879, l’autorisation ministérielle est donnée d’exploiter la source de la buvette.

Elle accueille des curistes qui dégustent son eau ferrugineuse, contenant du bicarbonate de soude et du gaz carbonique. La saison se déroule du 15 mai au 1er octobre.

En 1885, le Docteur Maxime Durand-Fardel (1815/1899) écrit : « […] L’établissement d’Andabre est situé dans une vallée fertile assez étendue, au milieu d’une grande prairie qui porte le même nom. Les aménagements en sont confortables et les alentours fournissent des promenades élégantes dans des sites riants et ombragés. Les eaux sont prises en boisson surtout mais aussi en douches et en bains. Il y a plusieurs sources à Andabre dont deux principales : la source de la buvette ou de la fontaine et la source des bains. Toutes ces sources sont froides, environ 10,5°.[…] les eaux d’Andabre transportées sont utilement employées dans tous les cas où leur emploi thermal peut être indiqué. […] ».En 1931, la source est référencée dans “l’annuaire médical de stations hydrominérales, climatiques et balnéaires de France” au grand dam de Vichy.

La réclame publicitaire est alors : “Constipés, ne tournez plus autour du pot, buvez l’eau d’Andabre”. La médication est si efficace qu’il faut éviter d’en boire trop durant les chaleurs de l’été. Comme à Vichy, on y fabrique des pastilles au sel naturel.

En 1985, la SCI Terroir d’Andabre tente vainement de relancer la source.

En 1991, la buvette est à l’abandon : La propriété est vendue en 1989 à une firme norvégienne qui, en voulant obtenir un débit plus puissant afin de rentabiliser son investissement, à force de creuser, a fait se mélanger une autre nappe phréatique qui a souillé la source et l’a tarit.

Patrimoine

Le château de Montaigut, l’un des plus anciens châteaux du Rouergue, la première mention de ce château est de 996. Il est classé aux Monuments Historiques en 1987.

L’église Saint-Jean-Baptiste du château de Montaigut.

Le Centre d'Histoire du Château de Montaigut aménagé au-dessus de l'ancienne forge du château, abrite sous sa vénérable charpente, une riche collection d'archives et d'ouvrages rares qui constituent autant d'éléments du patrimoine historique et littéraire du Sud Aveyron.

Le presbytère, jusqu'en 1914, du village de Montaigut, et sa niche vôtive, à l'ombre du château, a été transformé en gite dans un respect total du bâtiment et de son histoire.

L’église de Saint-Etienne au magnifique pavage et son autel gallo-romain aujourd’hui utilisé comme bénitier.

La maison rurale de 1914 est habitée au XIXème par la Famille Comte, fermiers à Montaigut. La maison est divisée en 3 parties :

- Au rez-de-chaussée, le musée du plâtre qui retrace l'exploitation du plâtre à Montaigut du XVIIème siècle jusqu'en 1914 dans la région.

- Au 1er étage, une cuisine et une chambre en 1914 avec montage audiovisuel.

- Au 2e étage, une exposition "labours et moissons" au temps des bœufs.

La maison familiale de vacances des Comtes de Toulouse-Lautrec (ci-contre à droite et à gauche Henri de Toulouse-Lautrec 1864/1901) à Andabre, aujourd'hui transformée en gite.

La maison familiale de vacances des Comtes de Toulouse-Lautrec (ci-contre à droite et à gauche Henri de Toulouse-Lautrec 1864/1901) à Andabre, aujourd'hui transformée en gite.

Sur le terrain, les ruines d'une petite chapelle.

La source minérale d’Andabre, eau bicarbonatée, sodique et ferrugineuse, a été exploitée très tôt.

Le château de Gissac datant du XIXème siècle.

Des vestiges gallo-romains et des sarcophages wisigoths, dont un dans le cimetière derrière l’église, le mas d’Andrieu, aqueduc et habitat gallo-romain, un ancien moulin à eau qui n’est plus en activité, le lavoir, la chapelle Saint-Jacques, l’ancienne carrière de gypse à ciel ouvert, les croix du cimetière, de la mission 1927, d’Andabre… le monument aux morts.

Hameaux, lieux-dits, faubourgs, quartiers et écarts

Le village de Montaigut avec son château, son église, son presbytère.

Andabre qui a connu son heure de gloire pour la qualité de ses eaux.

Saint-Etienne (ci-contre) où ont vécu certains de mes ancêtres et le domaine du même nom, une ancienne ferme du XVIIIème siècle et sa bergerie attenante, typiquement caussenarde, aujourd’hui restaurée avec soin et transformée en gîte de charme, après une trentaine d’année d’abandon.

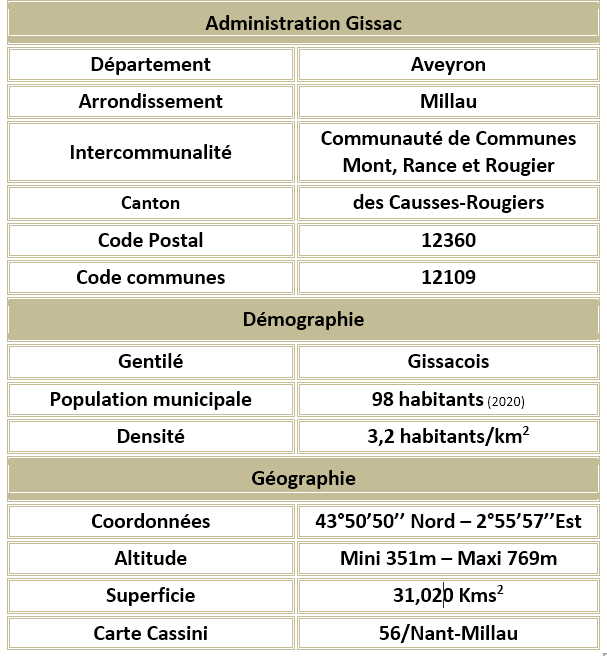

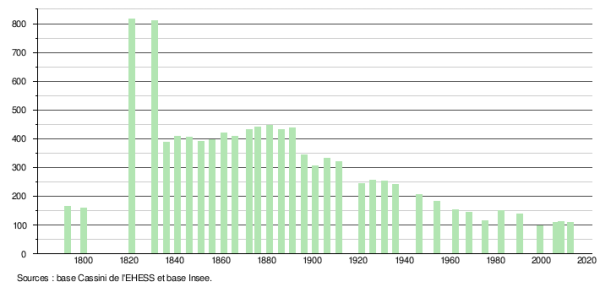

Evolution de la population

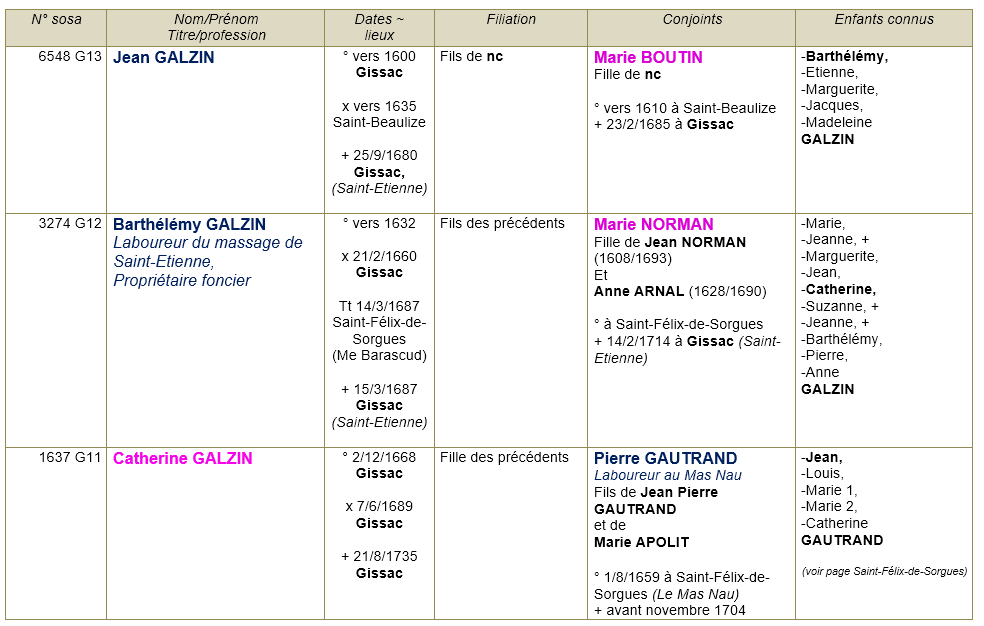

Nos ancêtres de Gissac...

Carte de Cassini

Sources

Sites : Wikipedia....

Date de dernière mise à jour : 29/10/2024