Lodève

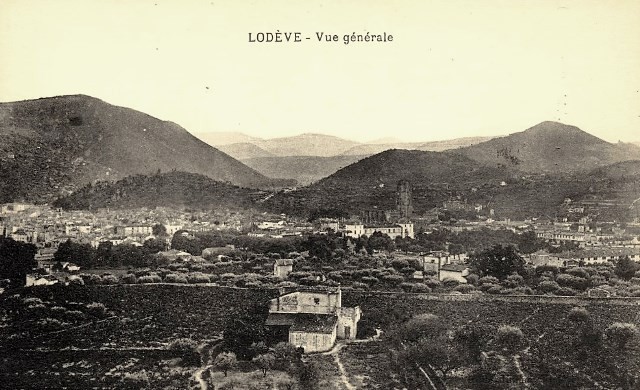

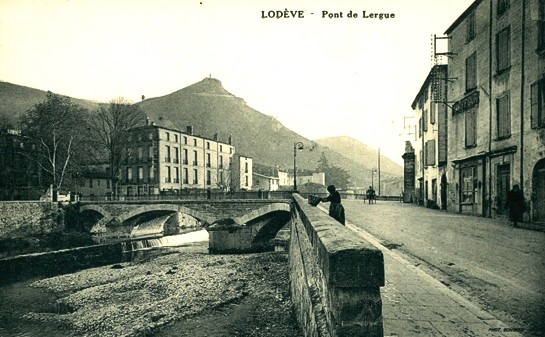

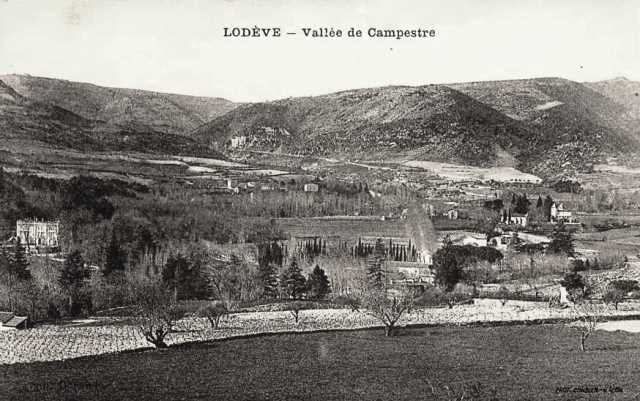

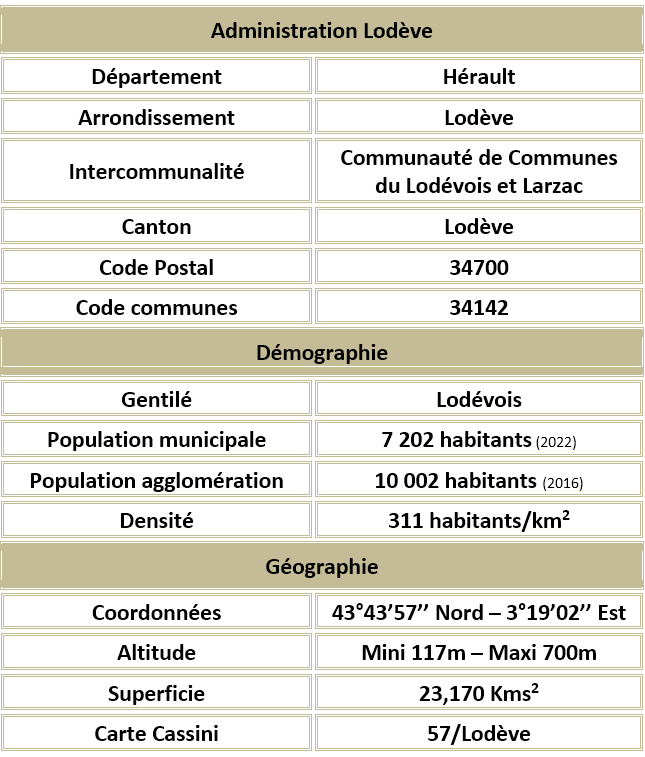

Lodève, commune urbaine située dans l'arrière-pays héraultais, dans la vallée étroite de la Lergue (affluent du fleuve Hérault), au pied du Causse du Larzac, à 45Kms de Montpellier par l'Est, à 50Kms de Béziers par l'Ouest et à environ 80 Kms de la mer Méditerranée.

Lodève, commune urbaine située dans l'arrière-pays héraultais, dans la vallée étroite de la Lergue (affluent du fleuve Hérault), au pied du Causse du Larzac, à 45Kms de Montpellier par l'Est, à 50Kms de Béziers par l'Ouest et à environ 80 Kms de la mer Méditerranée.

Jadis étape pour rallier, avant la montée du Pas de l'Escalette, la province du Rouergue, ancienne colonie romaine, Sous-Préfecture de moyenne montagne, siège épiscopal et centre textile privilégié, la ville est situé entre Larzac et plaine, au confluent de la Lergue et de la Soulondre.

Les communes limitrophes sont : Fozières, Lauroux, Lavalette, Le Bosc, Le Puech, Les Plans, Poujols, Lunas-les-Châteaux, Olmet-et-Villecun, Soubès et Soumont.

La ville est labellisée en 2006 Ville d’Art et d’Histoire.

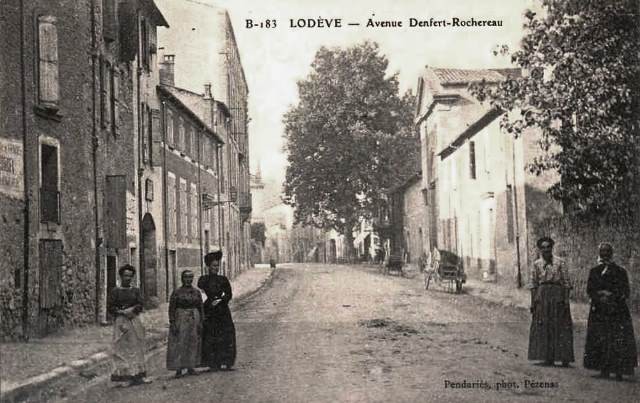

Lodève et le Lodévois sont chers à mon coeur : mes premiers pas, vers l'âge d'un an, sur la route menant à la vigne des Grasseries, plus tard les vacances chez ma marraine Emma Bourrié-Camoin, soeur de mon grand-père, au 7 de l'avenue Denfert et tant et tant de souvenirs !...

Héraldique

Héraldique

Les armes de la ville se blasonnent ainsi : D'azur à la croix cantonnée au premier d'une étoile, au deuxième d'un croissant, au troisième d'une lettre L capitale, au quatrième d'une lettre D capitale, le tout d'or, sur le tout d'azur à une fleur de lys aussi d'or.

Hydrographie

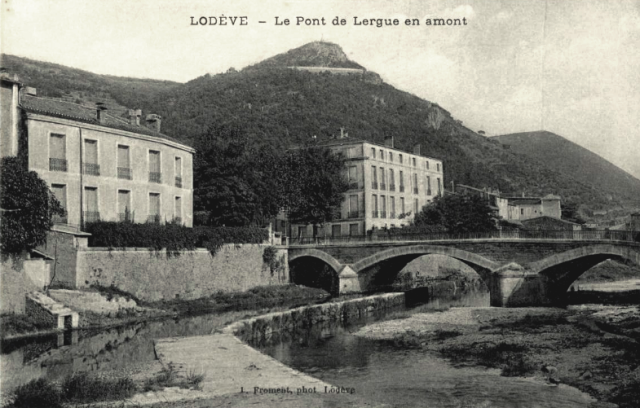

La commune est drainée par la Lergue, la Soulondres, le Laurounet, le ruisseau du Mas de Mérou et par divers autres petits cours d'eau.

Elle possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Toponymie

Loteva au IIème siècle sur la Table de Peutinger, Luteva vers 678, sedis Lodove en 884, Lotevam vers 1056, Lutevae en 1107.

Le nom vient du gaulois Luteva : lut = boue et suffixe -eva, la ville bourbeuse ou la ville du marais. La boue pourrait être cette argile (argilite), qui est utilisée dès l'Antiquité pour fabriquer des poteries.

Histoire

Histoire

La découverte de grottes au lieu-dit de Tréviols révèle la présence de l’homme Préhistorique du Paléolithique Supérieur sur l’actuelle commune de Lodève Des mégalithes retrouvés en très grand nombre sur l’ensemble du Lodévois, attestent des pratiques funéraires importantes au Chalcolithique.

Vers 500 avant notre ère, le Grézac abrite un oppidum (place fortifiée).

Vers 500 avant notre ère, le Grézac abrite un oppidum (place fortifiée).

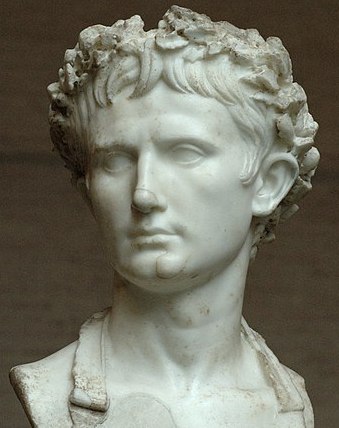

Lodève, capitale d’une tribu Volque (1), les Lutevani, devient la cité romaine Luteva se trouvant sur le parcours d’une importante route commerciale qui, en rejoignant la Via Domitia à Saint-Thibéry, la relie vers le Nord à Millau puis Rodez, Saint-Flour, Clermont-Ferrand,  et Lutèce. La cité gallo-romaine bénéficie du droit latin et du titre de colonie à compter du règne du premier empereur romain, Auguste (-63/14, buste de droite).

et Lutèce. La cité gallo-romaine bénéficie du droit latin et du titre de colonie à compter du règne du premier empereur romain, Auguste (-63/14, buste de droite).

La ville romaine disparait aux environs du Vème siècle, au moment de la création d'un évêché à Lodève. Au fil des siècles, les évêques de Lodève, chefs spirituels du diocèse, constituent un véritable pouvoir temporel aux dépens des seigneurs laïcs. Les évêques, davantage au contact du peuple, gagnent petit à petit sa confiance, confiance décuplée par un personnage charismatique : l’évêque Fulcran (949/1006, statue de gauche).

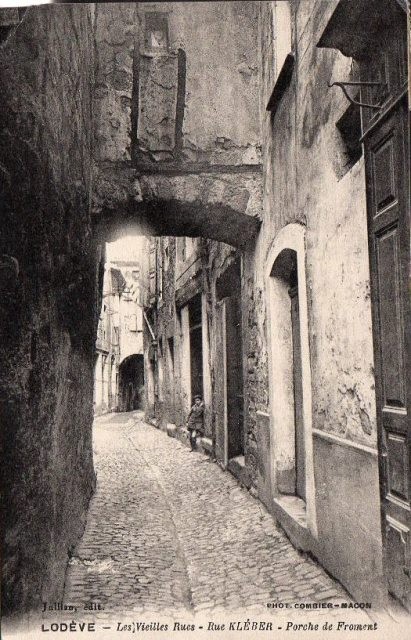

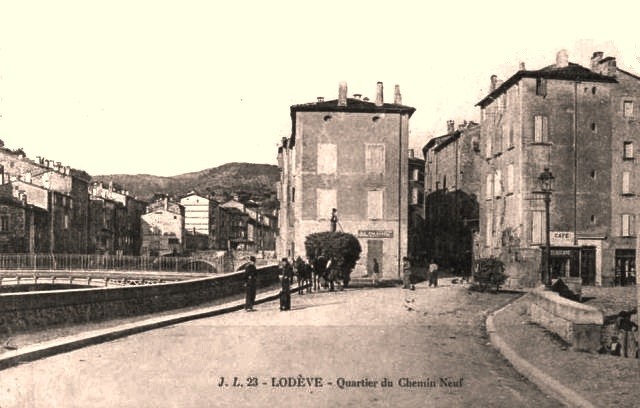

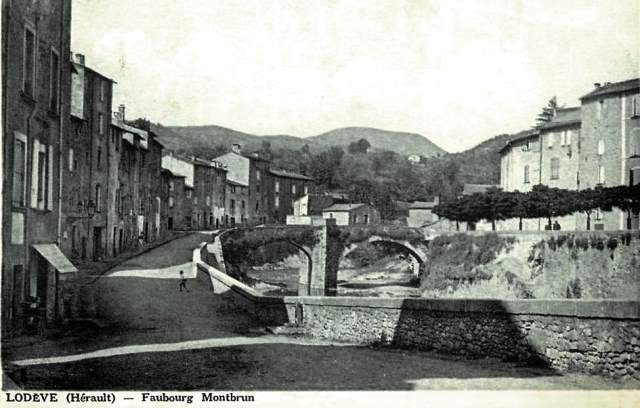

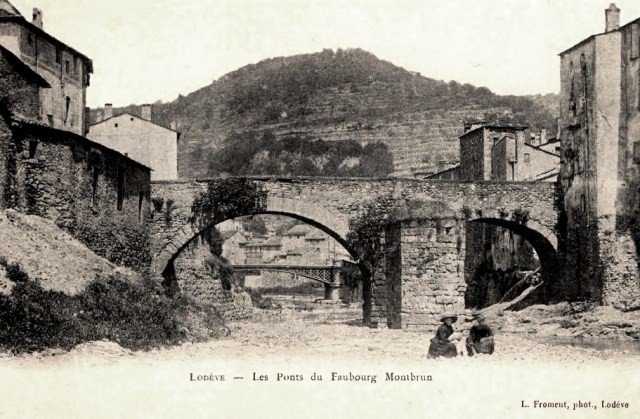

Au XIIème siècle, la ville se développe : à l'Ouest, la cité épiscopale et au Sud-Est, un noyau plus populaire autour de la paroisse Saint-Pierre. L'activité  commerciale se concentre principalement à la confluence de la Lergue et de la Soulondres. Sous la pression démographique, la cité populaire cherche à s’étendre et des faubourgs voient le jour. Parmi eux, le très indépendant faubourg du Barry s’élève au pied de la colline de Montbrun.

commerciale se concentre principalement à la confluence de la Lergue et de la Soulondres. Sous la pression démographique, la cité populaire cherche à s’étendre et des faubourgs voient le jour. Parmi eux, le très indépendant faubourg du Barry s’élève au pied de la colline de Montbrun.

En 1225, sous le pontificat de Pierre IV Raymond de Montpeyroux, évèque de Lodève de 1207 à 1237, le roi Louis VIII dit Le Lion (1187/1226, portrait de droite) reconnait aux prélats de la cité le titre de comtes de Lodève et de Montbrun et leur accorde le droit de battre monnaie, droit qu’ils perdent plus tard.

En 1351, pendant la Guerre de Cent Ans, Lodève reçoit l’ordre de creuser des fossés et d’édifier une muraille. La cité populaire trouve alors à s’étendre à l’intérieur de l’enceinte dans un quartier, jusque-là délaissé, qui devient le quartier du Bourg Neuf. Les faubourgs sont peu à peu désertés, les habitants préférant la sécurité des remparts de la ville.

En 1573, pendant les Guerres de Religion, la ville est prise et pillée par Claude de Narbonne-Caylus (1527/1578), baron de Faugères et de Lunas, capitaine huguenot, et ses troupes qui s'installent dans la cité jusqu’en 1576.

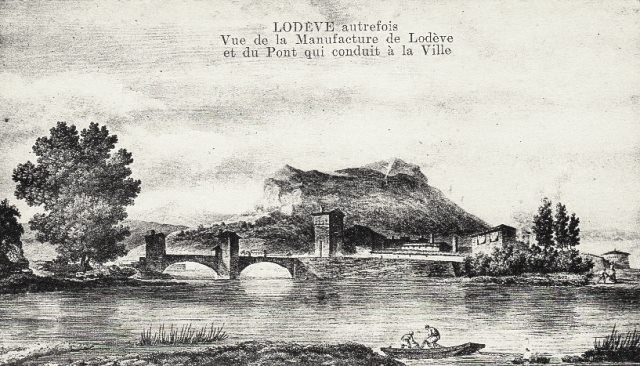

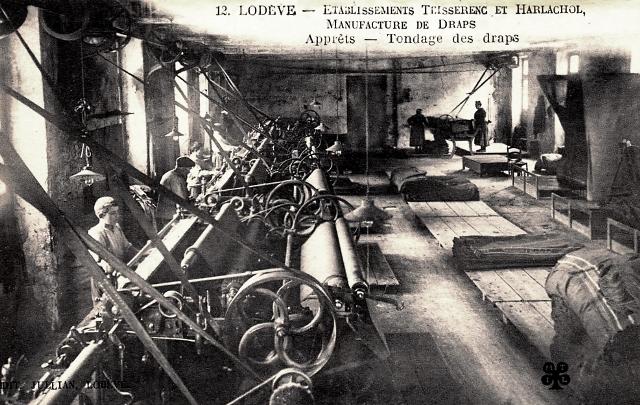

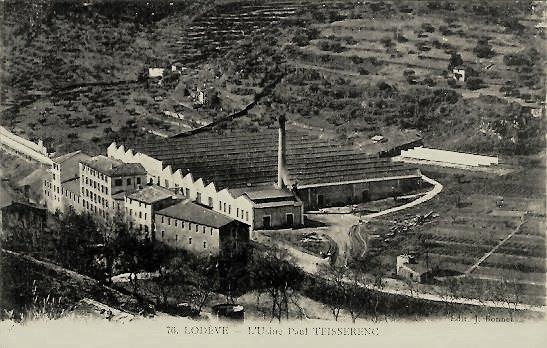

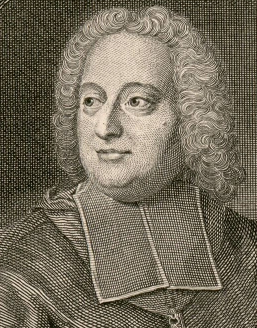

Lodève se relève grâce au développement de l’industrie textile, activité présente depuis le Moyen-Âge, et devient un des premiers centres textiles royaux avec l'une des deux seules manufactures de tapisseries royales (avec la Manufacture des Gobelins à Paris). L'activité textile prend son véritable essor en 1726 sous l'impulsion du cardinal André Hercule de Fleury (1653/1743, portrait de gauche) qui assure à la cité le monopole de la fourniture en draps pour la confection des tenues des troupes royales d’infanterie. Lodève est la capitale du drap pour la troupe pendant près de 200 ans et atteint son apogée au milieu du XIXème siècle.

Lodève se relève grâce au développement de l’industrie textile, activité présente depuis le Moyen-Âge, et devient un des premiers centres textiles royaux avec l'une des deux seules manufactures de tapisseries royales (avec la Manufacture des Gobelins à Paris). L'activité textile prend son véritable essor en 1726 sous l'impulsion du cardinal André Hercule de Fleury (1653/1743, portrait de gauche) qui assure à la cité le monopole de la fourniture en draps pour la confection des tenues des troupes royales d’infanterie. Lodève est la capitale du drap pour la troupe pendant près de 200 ans et atteint son apogée au milieu du XIXème siècle.

Au XVIIème siècle, les maisons, en s’adossant aux fortifications, commencent à les masquer. Les faubourgs reprennent de l’importance et, la prospérité aidant, la ville se dote d’hôtels particuliers et de maisons de maîtres.

A la Révolution Française, la cathédrale devenue église paroissiale et son palais épiscopal, devient mairie. Les citoyens de la commune se réunissent au sein d'une société révolutionnaire, créée en août 1789 et baptisée Société des amis de la Constitution. Avec l’écart grandissant entre le peuple et la monarchie, elle change de nom pour Société des amis de la liberté et de l’égalité.

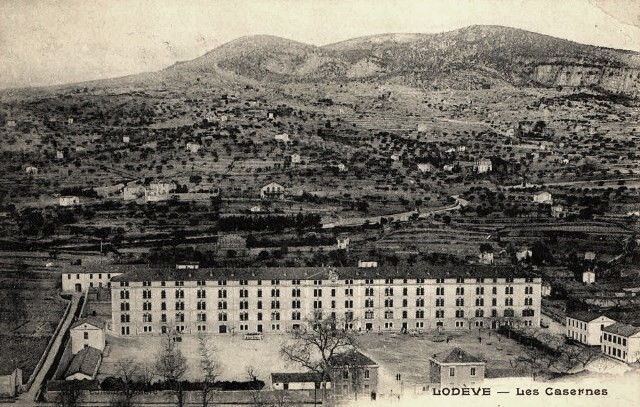

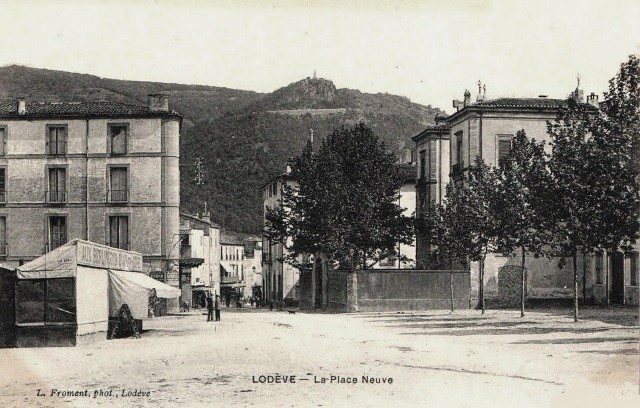

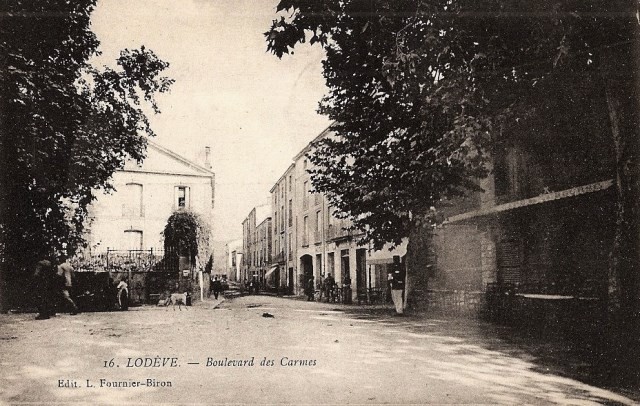

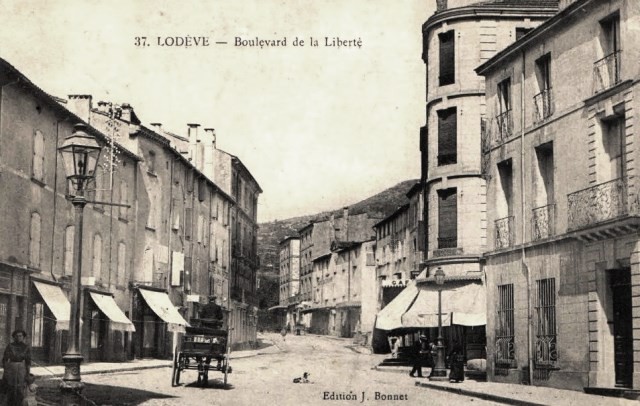

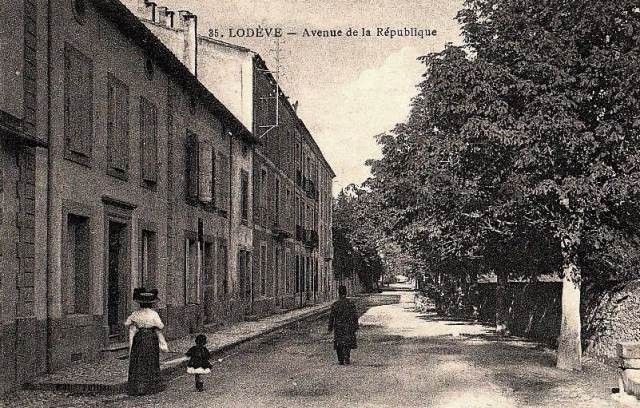

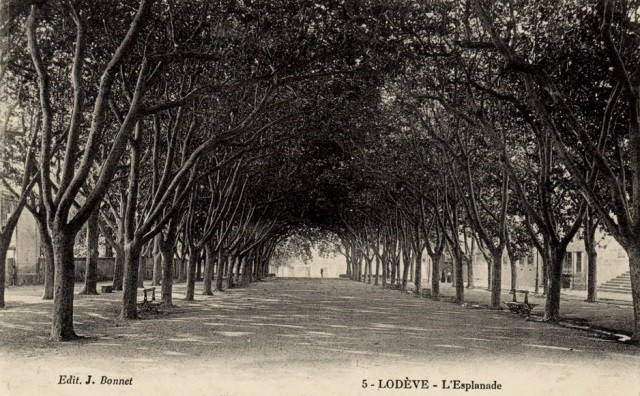

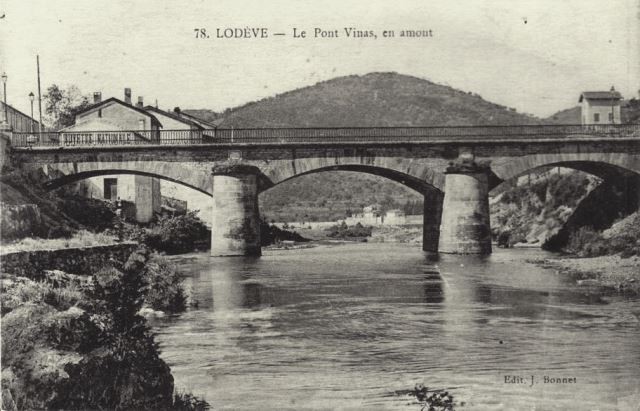

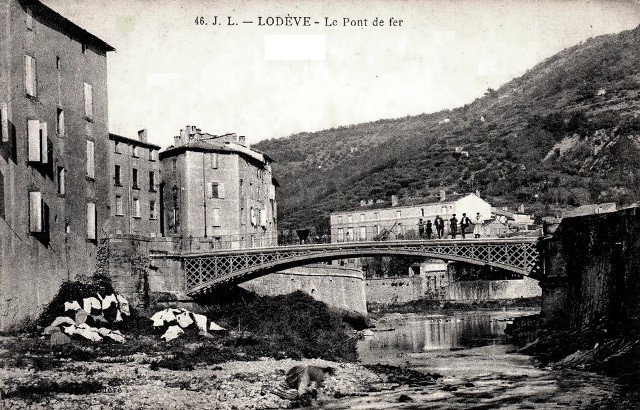

Avec le XIXème siècle, l’urbanisation de Lodève connaît une période faste même si l’agglomération ne s’étend que faiblement. Les boulevards du tour de ville sont achevés sur les anciens fossés et à la fin du siècle, de nouveaux ponts sont bâtis.

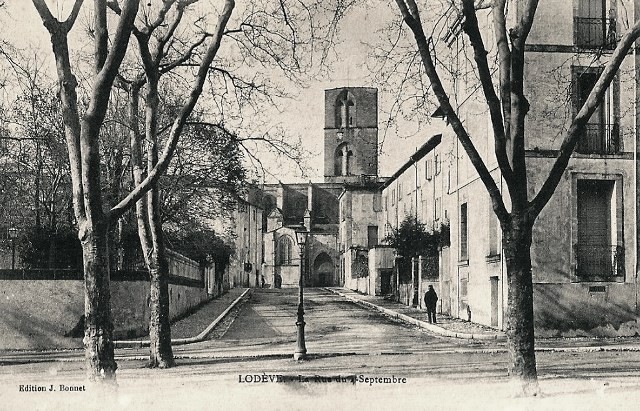

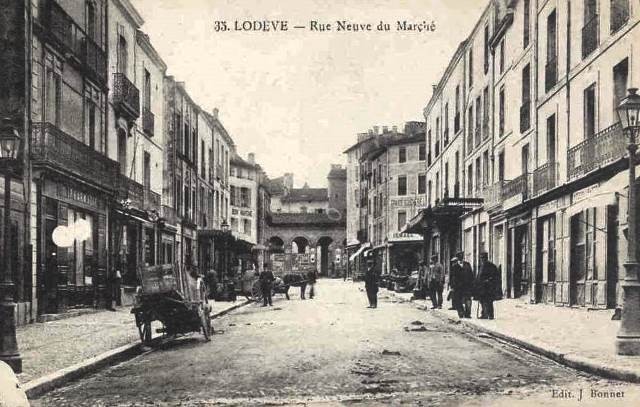

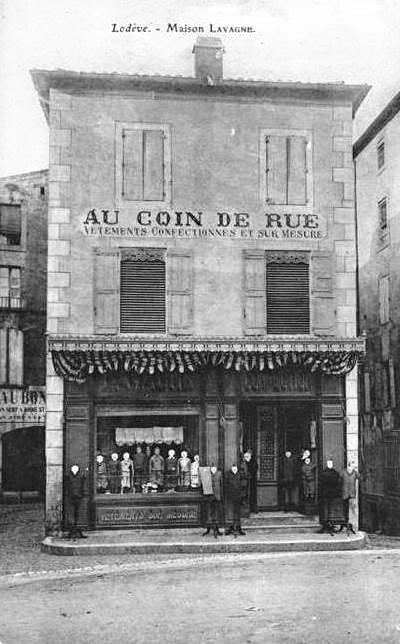

Au commencement du XXème siècle, d’importants travaux sont engagés : de vielles maisons sont abattues, l’éclairage public est installé, le réseau des égouts est modifié et complété, des lavoirs publics et des bains douches sont édifiés, de vieilles rues élargies… Lodève demeure essentiellement une cité industrielle drapière, les ouvriers affluent.

La production décline et l’industrie textile Lodévoise traverse plusieurs crises entre la fin du XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle jusqu’à la fermeture de la dernière usine en 1960.

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la ville accueille des évacués, notamment de la commune d'Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), ainsi que des expulsés originaires d'Alsace-Lorraine.

A la fin de la Guerre d'Algérie (1954-1962) la commune abrite un hameau de forestage (2), à destination des familles de Harkis (3). Un atelier de tissage, devenu atelier de la Savonnerie rattaché au Mobilier national de Lodève depuis les années 1960, est créé pour aider les épouses des anciens Harkis à utiliser leur savoir-faire. La ville connaît alors une période de construction de logements de type HLM. destinés à l’accueil de 62 familles rapatriées d’Algérie à partir de 1964.

En 1967, les grands ensembles de la cité de Montifort sont édifiés.

La Z.A.C. de Prémerlet et la cité Saint-Martin sont créées dans les années 1980. Parallèlement, Lodève connaît une extension de l’habitat résidentiel diffus sur la colline du Grézac.

L’installation de l’usine COGEMA et l’exploitation d’un gisement d’uranium sur la commune voisine du Bosc entre 1975 et 1997 constituent le dernier sursaut industriel pour Lodève au XXème siècle.

Les seigneurs et gens de la noblesse

Les vicomtes de Lodève, noblesse carolingienne, mes lointains ancêtres

Ils réussirent à préserver leurs Droits dans un contexte troublé et l'incessant harcèlement des évêques, qui considèrent l'intrusion du pouvoir laïque comme la cause de la corruption ecclésiastique. Les vicomtes, conscients qu'ils sont les dépositaires officiels de l'Autorité Publique, s'arrogent le droit et le devoir de participer au gouvernement de l'Eglise lodévoise. Au Xème siècle, celle-ci est encore largement entre les mains des laïcs, qui sont souvent les fondateurs des églises grâce à leurs nombreux dons. Tout plaide alors en faveur d'un accaparement de la charge épiscopale par les vicomtes, charge naturellement dévolue au sein de la Famille vicomtale ou de sa sphère d'influence.

Guilhem de Lodève (°775) ; Halvard de Lodève (°800); Adon de Lodève (°825) ; Augier Autgarius de Lodève (°850), époux de Gériberge ; Hilduin Eldenon de Lodève (°875) ; Leutard de Lodève (895/961), époux de Sénégonde de Rouergue ; Ilduin de Lodève (925/983), époux d'Archimberte de Melgueil...

En février 949, Fulcran de Lodève (930/1006) est sacré évèque de Lodève à Narbonne. Quelques années plus tard, la mésintelligence éclate entre lui et le vicomte Ilduin. Les exactions de ce dernier ne laissent pas le pontife indifférent aux maux de son peuple dont il prend la défense. L'abbaye bénédictine de Saint-Guilhem-du-Désert accapare toute la sollicitude des vicomtes, au détriment du siège épiscopal. Il en résulte une situation tendue et la rupture éclate à propos de la restauration de la cathédrale. Une légende locale raconte que le seigneur Hilduin tire le canon contre le clocher de l’Évêque au Xème siècle (la découverte de la poudre n’a lieu que 400 ans plus tard !).Vaincu et fait prisonnier, Hilduin ne recouvre la liberté que sur la promesse de restituer les biens enlevés à l'église de Lodève par lui ou par un de ses prédecesseurs.

Odon (Eudes) de Lodève (°966), vicomte de Lodève, époux de Chimberge de Montpellier ; Nobilie de Lodève (985/1070), unique héritière de Lodève, épouse en 1020 le vicomte Gerbert III de Carlat, avec ce mariage, le centre de la vicomté s'éloigne de Lodève. Le château de Carlat devient l'une des plus formidables citadelles du Midi de la France, avant sa destruction totale au début du XVIIème siècle. Cet éloignement contribue à resserrer les liens entre l'évêque de Lodève et la Famille vicomtale ; Adèle de Carlat-Lodève (1028/1092), vicomtesse de Carlat et de Lodève, épouse en 1060 le vicomte Bérenger de Millau (1025/1080)

La seigneurie laïque et le siège épiscopal de Lodève dépendent de la Famille vicomtale de Millau, comtes de Rodez. Ceux-ci possèdent des droits importants sur la ville et le diocèse. Ils ont notamment la garde du palais épiscopal de Lodève durant la vacance du siège et le droit de gîte et de couvert au palais, lors de leur venue à Lodève. Mais surtout, ils font élever le château-fort sur la colline de Montbrun, en accord avec l'évêque.

En 1188, Hugues II de Rodez (1135/1208), comte de Rodez et vicomte de Lodève, cède ses droits et prérogatives sur Lodève, pour 60 000 sols melgoriens, à Raymond Ier Guilhem de Madières (+1201), 42ème évêque de Lodève.

La noblesse se voit parfois proposer des postes très importants au service du roi. Ainsi, Guillaume III de Lodèv

La noblesse se voit parfois proposer des postes très importants au service du roi. Ainsi, Guillaume III de Lodèv e, seigneur de Fontès et de Soubès, est-il nommé amiral par le roi Philippe III dit Le Hardi (1245/1285, statue de gauche), lors de son expédition contre l'Aragon en 1285. Cette expédition, organisée après le massacre des Français en Sicile en 1282, connu sous le nom de Vêpres Siciliennes, est menée simultanément par voie de terre et de mer. En jeu, la conquête de l'Aragon du roi Pierre III (1240/1285) pour le donner à Charles de Valois (1270/1325, portrait de droite) second fils de Philippe III. Guillaume de Lodève, à la tête d'une flotte de 150 galères parvient à s'emparer du port de Rosas (Espagne). Mais il ne peut s'y maintenir et est fait prisonnier par l'amiral Roger de Lauria (1245/1305).

e, seigneur de Fontès et de Soubès, est-il nommé amiral par le roi Philippe III dit Le Hardi (1245/1285, statue de gauche), lors de son expédition contre l'Aragon en 1285. Cette expédition, organisée après le massacre des Français en Sicile en 1282, connu sous le nom de Vêpres Siciliennes, est menée simultanément par voie de terre et de mer. En jeu, la conquête de l'Aragon du roi Pierre III (1240/1285) pour le donner à Charles de Valois (1270/1325, portrait de droite) second fils de Philippe III. Guillaume de Lodève, à la tête d'une flotte de 150 galères parvient à s'emparer du port de Rosas (Espagne). Mais il ne peut s'y maintenir et est fait prisonnier par l'amiral Roger de Lauria (1245/1305).

Aux XVème et XVIème siècles, cette noblesse d'origine chevaleresque décline sensiblement et cède la place à une noblesse marchande et épiscopale fortunée qui acquérit titres et seigneuries. La Famille de La Treilhe, originaires de Caylus en Quercy où leur ancêtre est notaire, arrivée à Lodève dans les bagages de Pierre de La Treilhe, évèque de Lodève de 1430 à 1441, fait fortune dans le négoce en unissant ses filles avec des bourgeois de Lodève. Durant la Ligue, Jacques de la Treilhe de Fozières (1543/1620) époux de Françoise de Vissec de Latude, est nommé gouverneur de Lodève par le duc Henry Ier de Montmorency (1534/1614), opposé à Christophe de Lestang (1560/1621), évèque de Lodève alors du parti Ligueur.

Les évèques conservent leur titre jusqu’à la Révolution Française, sous Jean Félix Henri de Fumel, 109e évèque de Lodève de 1750 à 1790.

En 1789, les députés votent la fin des privilèges et des droits féodaux, afin d'y substituer définitivement l'Autorité du Pouvoir Central, encore royal, et bientôt jacobin. L'évêché de Lodève est supprimé en juillet 1790 et la plupart des anciens seigneurs se conforment volontiers à une vie plus bourgeoise.

Chroniques communales

L'incendie du château de l'Aiglon

Le château de l'Aiglon est un domaine privé ancien, appartenant à une vieille Famille lodévoise propriétaire des usines Fraïsse, entreprise de métaux et de tôlerie, ayant marqué l'histoire industrielle de Lodève.  Dans les années 1970, leurs brouettes s'exportent dans toute l'Europe. Les usines ferment définitivement leurs portes en 1990. Elles abritent aujourd'hui le Centre Technique Municipal.

Dans les années 1970, leurs brouettes s'exportent dans toute l'Europe. Les usines ferment définitivement leurs portes en 1990. Elles abritent aujourd'hui le Centre Technique Municipal.

A la suite de la nomination d'un liquidateur, le château, construit en 1910, est mis en vente aux enchères en 2011, sans trouver preneur. Il appartient donc toujours à la même Famille.

L'incendie, vraisemblablement criminel car il a pris en deux endroits différents, se déclare dans la soirée du 3 décembre 2012. Introuvable au lendemain du sinistre, le propriétaire, Robert Fraïsse, 81 ans, est finalement localisé à son autre domicile héraultais de Saint-Jean-de-Védas.

Le château est en grande partie détruit par les flammes.

Les inondations du 12 septembre 2015

Plus de 300 millimètres d'eau par mètre carré en à peine 3 heures, cet épisode cévenol traumatise profondément Lodève et ses habitants.

Plus de 300 millimètres d'eau par mètre carré en à peine 3 heures, cet épisode cévenol traumatise profondément Lodève et ses habitants.

La rivière La Lergue qui traverse la commune sort de son lit de plus de 4m, inondant une grande partie des maisons et emportant plusieurs voitures. Le déluge provoque également des dégâts en centre-ville et détruit beaucoup de routes et de trottoirs. L'hôpital est impacté, certains services ne sont plus en état de fonctionner.

L’autoroute A75, qui relie Millau à Montpellier et Béziers, est totalement coupée suite à l'effondrement d'une partie de la chaussée. Les dégâts matériels sont très importants mais aucune victime n’est à déplorer.

Fouilles archéologiques

En 2014, Rue Fleury : Mes arrières grands parents, Fulcran Sylvestre Bourrié et Marie Alexandrine Sophie Guiraudon ont habité dans cette rue de 1893 à 1898 environ.

Dans cette rue se trouve également la maison natale du cardinal de Fleury, aujourd'hui transformée en musée. Un projet d'agrandissement de celui-ci est lancé en 2010 par l'acquisition d'un hôtel particulier mitoyen, l'immeuble dit Teisserenc, du nom de ses anciens occupants qui ont joué un rôle important dans l'industrie textile de la ville.

Des fouilles préventives sont effectuées, ce secteur se situant sur les bases de la ville antique de Lodève. Après les premières recherches, il apparait que les fondations de l'hôtel particulier sont apposées sur des murs médiévaux.

Un carrefour de rues et les façades de bâtiments antiques, révélent les premières traces tangibles de l’urbanisation de la ville romaine. Un passage est également constaté entre deux bâtiments et une colonne est découverte durant ces fouilles.

En 1982, le chantier de l'immeuble dit Barral permet de dégager une porte de la ville antique.

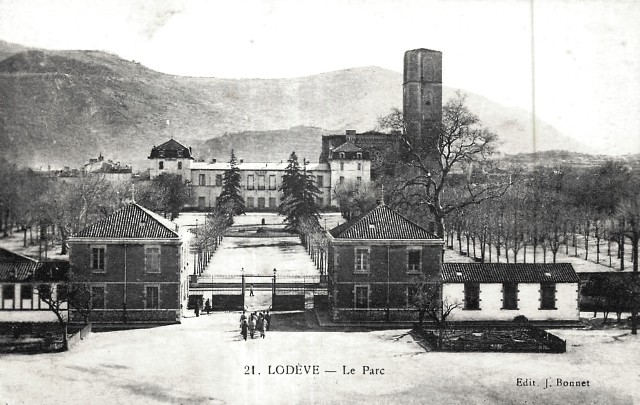

En 2023, en vue d’un projet d’aménagement du parc municipal, les vestiges des jardins de l’évêché, dont la création remonte au XVIIIème siècle, sont perçus à plusieurs reprises dans les tranchées de diagnostic. Des allées empierrées bordées de fosses de plantation sont retrouvées ainsi que l’un des bassins en forme d’urne renversée (décrit sur un plan de 1736 conservé aux Archives Départementales de l’Hérault). Les alimentations en eau de différents ouvrages hydrauliques du parc sont également retrouvées.

L’opération se situe juste à l’extérieur des remparts de la ville médiévale, à proximité de l’une des portes retrouvée en 2011. Le diagnostic met au jour les témoignages inédits d’un probable faubourg médiéval : un ensemble de fondations de murs d’habitations qui se développent sur plusieurs centaines de mètres carrés. Les traces d’activités domestiques (foyer, sols d’habitat) sont perçues. Sur plus de 100 m de long, un axe de circulation important s’intégrant dans la même trame que les précédentes découvertes. À la voie de 8 m de large, s’accole un bâtiment correspondant à un probable domus. Il est repéré sur plus de 400 m2 et livre des sols aménagés (terrazzo, béton).

Les industries textiles lodévoises

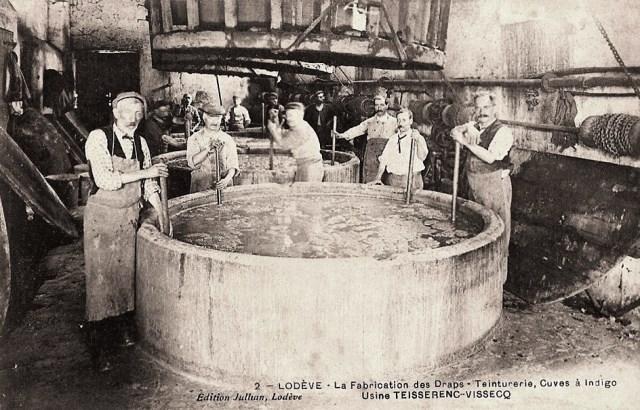

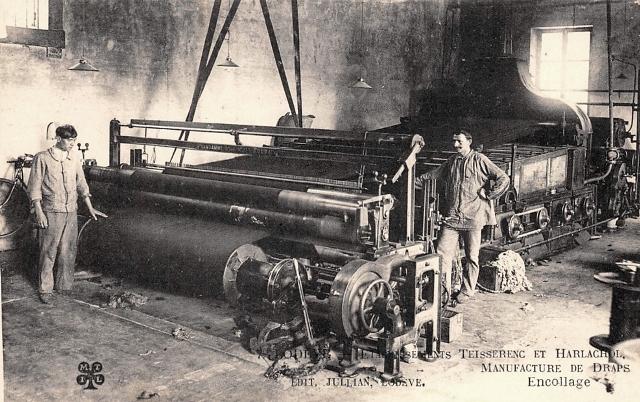

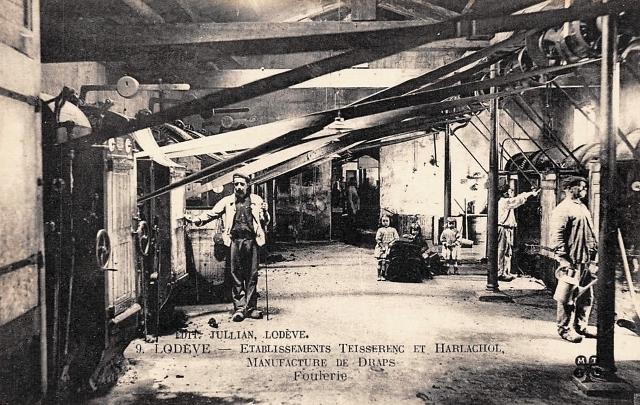

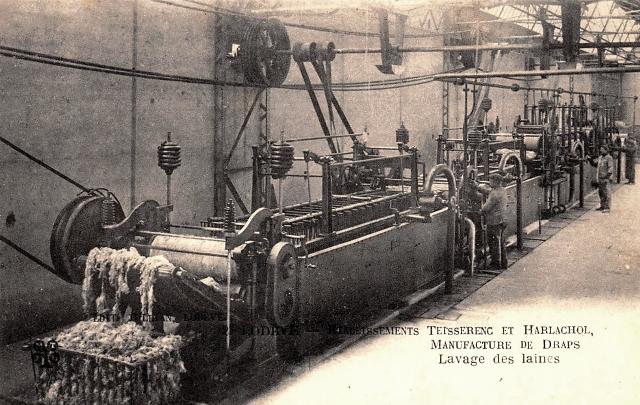

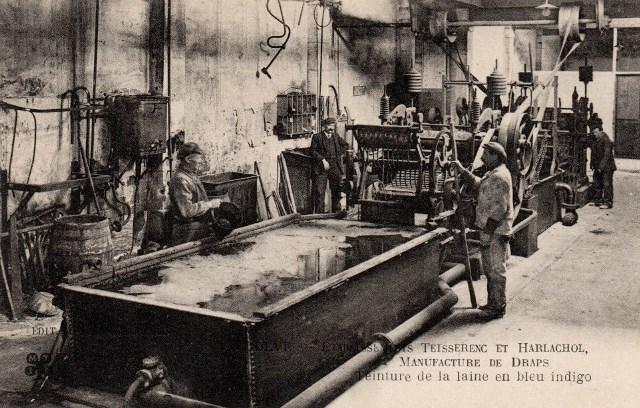

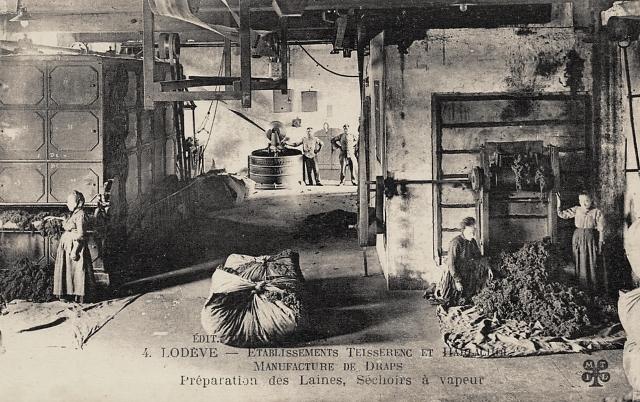

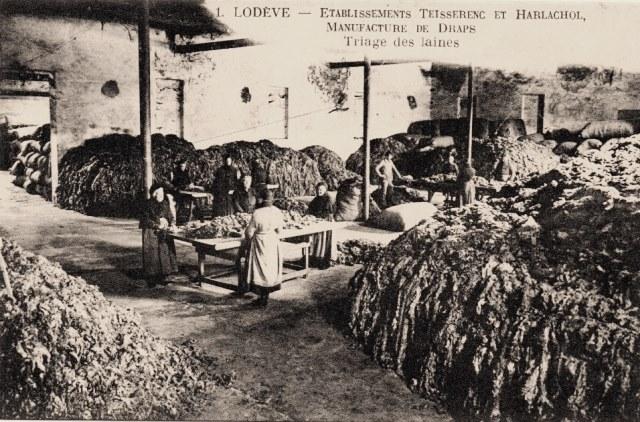

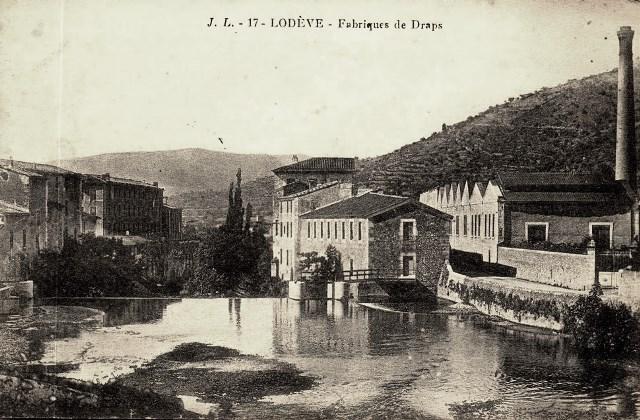

Dès la fin du Moyen Âge, les cours d'eau de la Lergue et de la Soulondres sont un atout majeur pour le développement industriel de Lodève. Ils concentrent les ateliers textiles dédiés au lavage des laines, à la teinture, au foulage et aux apprêts des draps. Les étapes de fabrication sont nombreuses et le cardage, le filage et le tissage sont réalisés à domicile, dans les faubourgs et la campagne environnante. À la tête du cycle de production, de nombreux marchands-fabricants enrichis par ce commerce font construire manufactures et hôtels particuliers.

L'usine textile Teisserenc-Visseq, site du Bouldou dit les Moulinages

Profitant de la force de la Lergue, le site du Bouldou abrite des foulons dès le XVIIème siècle. Les bâtiments, qui font partie de la Fabrique Rouaud et Vinas, sont achetés en 1883 par Adolphe, Justin, Georges, Paul et Emile Teisserenc, fabricants de draps pour la troupe. De nouveaux ateliers sont inaugurés en 1900, vaste halle en rez-de-chaussée surmontée d'une toiture en sheds.

Le moulin à blé et tissage Bérard, puis usine textile et moulin à huile Teisserenc

Ce site est un vaste ensemble industriel au XIXème siècle. Il est détruit par un incendie en 1899.

L'usine textile Teisserenc-Visseq, site de l'Etendage

En 1855, associé à Jules, Adolphe et Prosper Teisserenq, A. Bérard y fait bâtir une teinturerie et un magasin à laine. En 1890, devenus Teisserenc-Visseq, ils établissent un bâtiment pour les générateurs, un atelier pour l'épaillage et le lavage des laines, un nouveau magasin à laine et un nouvel étendage.

L'usine textile Teisserenc, dite usine des Carmes

Elle appartient à l'origine à Jacques Teisserenc au XIXème siècle, elle est détruite dans les années 2000.

L'usine textile de la Société des Fabriques de Clermont et de Lodève dite de Bellerive

Elle se développe sur la Lergue, à la hauteur de la chaussée partagée avec l'usine du Bouldou qui lui fait face. Au début du XIXème siècle, elle appartient à des fabricants de draps de Clermont-l'Hérault, qui, en 1893 créent la Société des Fabriques de Clermont et Lodève avec Polydore, Ernest et Frédéric Teisserenc. Une passerelle enjambant la Lergue est construite dans les années 1920 afin de relier les deux usines.

Le moulin à farine dit moulin du Roi, puis usine textile dite usine de Frescaty, actuellement Manufacture Languedocienne des Grandes Orgues

Autour du moulin, implanté dès le Moyen Âge, plusieurs constructions se développent au cours du XVIIIème siècle. Vers 1920, un petit atelier annexe devient foulon pour l'usine de Bellerive. Vers 1962, E. Costa, facteur d'orgues, s'installe sur le site.

Le moulin à foulon Crouzet

Cet ancien moulin est agrandi par la Famille Crouzet du Bosc en 1858. En 1900 il est acheté par la Société des Fabriques de Clermont et de Lodève qui exploite l'usine de Bellerive.

La minoterie et le moulin à foulon Teisserenc dits du Capitoul

Détenus à la fin du XIXème siècle par Ernest, Polydore et Frédéric Teisserenc.

L'usine textile Pascal, puis Crouzet

L’usine, propriété de Philippe Pascal, est exploitée au XIXème siècle par Crouzet Père et fils puis passe à la Société des Fabriques de Clermont et de Lodève. Elle est détruite dans les années 2000.

Le moulin à foulon dit foulon de l'Evêque

Attesté dès 1664, il appartient alors à l'évêque de Lodève. Au début du XIXème siècle, il est détenu par Jean Teisserenc.

Le moulin à foulon et apprêt des étoffes Teisserenc, puis Mallet

Une fois l'étoffe tissée, elle doit être foulée afin d'acquérir résistance et souplesse. Au début du XIXème siècle, ce moulin appartient à Adolphe, puis Justin, puis Maurice Teisserenc.

La filature Fabreguettes, puis Vallas, puis Teisserenc, puis Brun-Cazals

Cette grande filature est propriété de Jean Fabreguettes au début du XIXème siècle et de la famille Brun à la fin du siècle. Elle n’abrite plus d’activité textile au début du XXème siècle.

La teinturerie Fabreguettes, puis Teisserenc

Le faubourg des Carmes compte plusieurs ateliers de teinture, dont celui appartenant à Jean Fabreguettes, puis Adolphe et Justin Teisserenc. Il ne fonctionne plus dès les années 1870.

L'usine textile Brun

En bord de Lergue, Auguste Brun établit, vers 1855, une usine comportant toute la série des opérations (filature, tissage, foulon, teinturerie, apprêts). Elle fonctionne avec une machine à vapeur de 12 chevaux à partir de 1857. Une partie du site, dont la teinturerie est détruite.

L'usine textile dite usine de Fontainebleau, puis mégisserie Trinquier et Baduel

L'un des plus importants atelier de tissage de Lodève dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. En 1823, il est dirigé par Fabreguettes et les frères Martel qui reçoivent une médaille à l'exposition nationale du Louvre pour leurs draps.

L'usine textile Griolet et Mazade, puis Vitalis, actuellement Société Languedocienne d’Aménagement

Dans les années 1840, Griolet et Mazade établissent au Pont de Celles une usine textile à vapeur permettant de se libérer des contraintes de l'énergie hydraulique qui impose une implantation en bordure de rivière, un rendement saisonnier ainsi qu'un partage de la ressource avec les riverains.

L'usine textile Griolet et Mazade, puis Vitalis, actuellement Société Languedocienne d’Aménagement

Le long de la Lergue, les bâtiments abritent le foulage et le stockage des draps des établissements Vitalis, dont la principale usine est située de l’autre côté de la route du Pont de Celles (actuelle avenue de la République).

Les ateliers de tissage et apprêt des étoffes Vitalis

Au XIXème siècle, Etienne Vitalis transforme l’ancien évêché en ateliers de tissage et y ajoute un nouvel atelier d’apprêts équipé d’une chaudière. Ces bâtiments deviennent de simples annexes après l'achat de sa nouvelle usine, quelques mètres plus au Nord.

Les usines textiles Captier, puis Despous dites usines des Trois Moulins, puis minoterie Pascal

Ce site comprend 4 ensembles de bâtiments implantés entre la Lergue et l'actuelle avenue de la République. Le moulin à foulon est agrandi en 1856 par son propriétaire, le comte Eugène Despous. Le vaste ensemble textile, abritant un atelier de filature puis de tissage, est transformée en minoterie dans les années 1920. Le bâti rappelle la grande manufacture sur cour des XVIIème et XVIIIème siècles. Une partie du site est vendue au limonadier Azaïs.

L'usine textile Martin

Une manufacture de draps fonctionne à cet emplacement au XVIIIème siècle. A la fin du XIXème siècle, elle comporte une filature, un atelier de tissage et des rames, une teinturerie et un séchoir à vapeur. La maçonnerie des ateliers est laissée apparente côté Lergue. Il s'agit des anciens ateliers de teinture ou des locaux dédiés aux lavages des laines et des draps. L'édifice situé au 3 de l'avenue Denfert présente la particularité d'avoir des ouvertures, côté Lergue, surmontées d'arcs en plein-cintre.

La teinturerie Martin, puis teinturerie et moulin à huile Lalande

L'atelier de teinture est construit en 1857 par Edmond Martin. Un moulin à huile y est adjoint vers 1880.

Les ateliers de tissage Rouaud, puis Vinas, puis Teisserenc-Visseq

Construits vers le milieu du XIXème siècle par Joseph Rouaud, qui le cède ensuite à François Vinas, puis vers 1890 aux frères Teisserenc-Vissecq. L’activité de production textile prend fin vers 1900.

L'usine textile Rouaud, puis usine de menuiserie de la Société des Bois Ouvrés

Au faubourg Montbrun, Joseph Rouaud détient un autre atelier de tissage qui fonctionne une bonne partie du XIXème siècle. Dans les années 1960, une partie des locaux est occupée par une menuiserie.

La filature Pommiers

Au faubourg Montbrun, les anciens ateliers à domicile sont difficilement identifiables. La filature de la famille Pommier en fonctionnement au XIXème siècle n’a pas laissé de vestiges architecturaux majeurs.

La teinturerie Labranche

Une importante teinturerie est construite par le teinturier Félix Labranche, vers le milieu du XIXème siècle, à l'emplacement d'un établissement artisanal. L'atelier est mitoyen d'un ensemble identifié comme un hôtel construit par un drapier, attesté dès le XVIIIème siècle. Les différents corps de bâtiments s'organisent autour d'une cour, entre la Lergue et la rue, suivant un plan en U, les deux ailes symétriques sont en retour d'équerre à l'arrière de la façade principale donnant sur la rue. Les baies sont pourvues d'arcs surbaissés et d'appuis saillants et sont ordonnancées en travées régulières. La porte d'entrée présente un décor classique. Les ailes et le corps de bâtiment mitoyen comportent deux étages carrés. L'ancien atelier de teinturerie comporte également un étage de soubassement, côté Lergue, et est surmonté d'un toit à un pan.

L'atelier de teinturerie passe à Raymond Labranche entre 1890 et 1895. L'usine semble cesser son activité au début du XXème siècle et ne figure pas en tant que telle sur la matrice cadastrale de 1910.

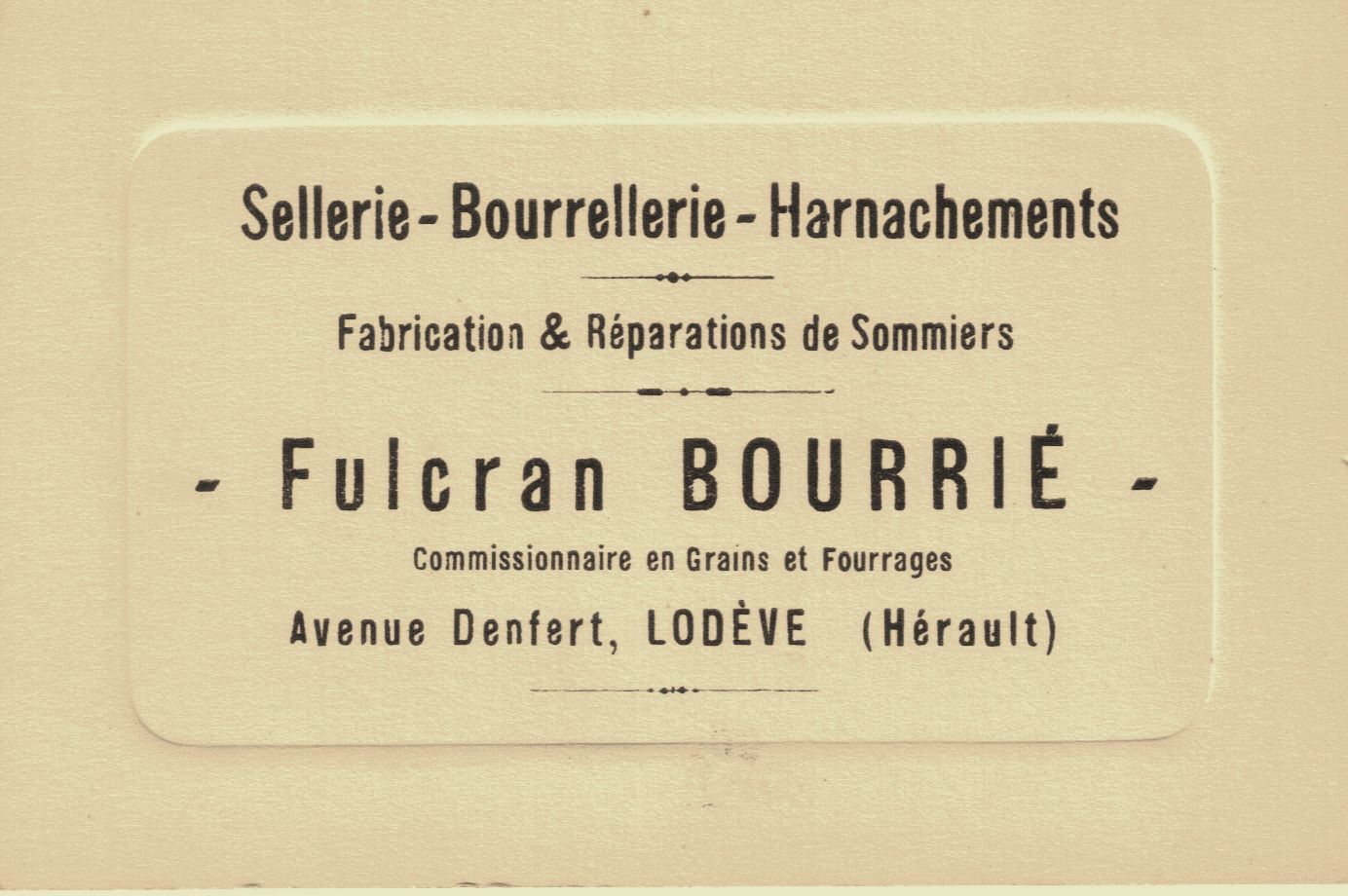

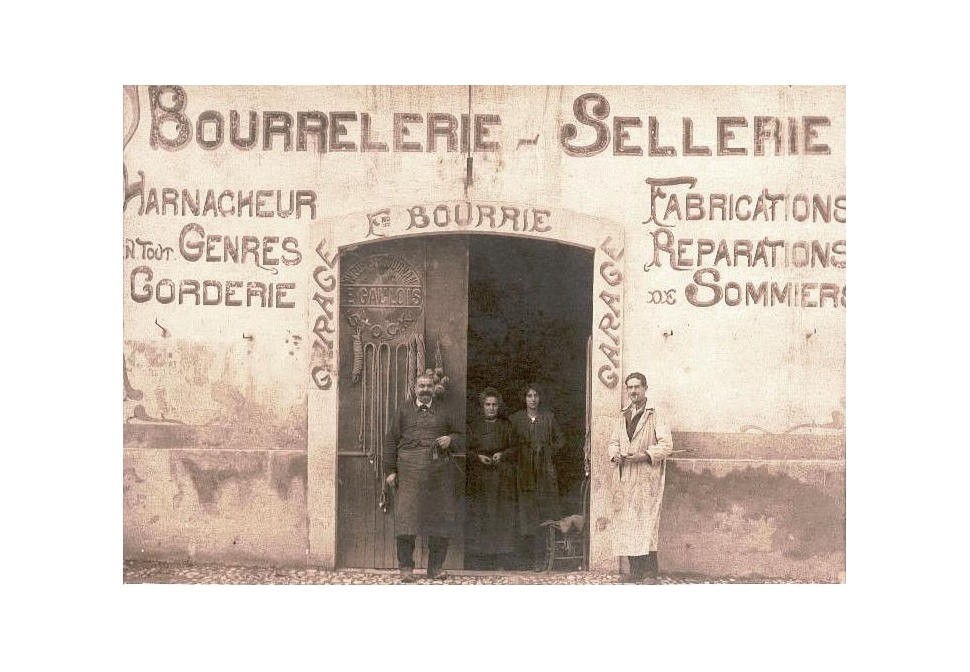

Mon arrière grand-père, Fulcran Sylvestre Bourrié, occupe une partie du bâtiment situé au 7 avenue Denfert avec sa famille et son magasin de bourrelerie, à partir de 1920.

L'atelier de tissage et usine de teinturerie Martin-Tisson

L'atelier avec ses rames pour le séchage des draps appartient à Fulcran Martin-Tisson au tout début du XIXème siècle. L’activité prend fin dans les années 1860.

L'usine textile Pertrach

Le bâtiment principal remonte au XVIIème siècle avec plusieurs ajouts au XVIIIème siècle à l’arrière, il comporte une partie habitation et une fabrique de drap relativement importante, attestée à l’origine du cadastre en 1833 où elle appartient à Jean François Pertrach fils. L'usine passe vers 1841 à Barthélemy Bouliet, époux Pertrach, d’une famille de négociants de Pézenas liés au textile. Indication de fabrique est supprimée sur le cadastre vers 1855. Depuis cette date, le bâtiment sert d’habitation et de magasin de commerce.

L'atelier de tissage Meunier, puis tissage et teinturerie Vallat dit immeuble Barral

Au XIXème siècle, deux ateliers, séparés par l’actuel boulevard Gambetta, appartiennent à la Famille Vallat. Rue Joseph Galtier, l'ancien bâtiment de religieux transformé en caserne est occupé par un atelier de tissage, à l'arrière se trouve un atelier de teinture. La fabrique (tissage) et la maison se trouvent Rue du Caspistolat.

L'usine textile Ménard

Au faubourg d’Alban, l’usine d’Aldophe Ménard compte, au début du XIXème siècle, des ateliers de filature et de tissage, des rames et des magasins. Son activité périclite dès les années 1870.

La teinturerie Fournier, puis Coste, puis Cros, puis Seriyes

La teinture exige à la fois un haut niveau de qualification et un capital fixe important. Elle peut être réalisée dans des ateliers isolés ou dans des locaux intégrés au sein des manufactures et des usines. Les ateliers isolés, dont la teinturerie Fournier est un exemple, laissent peu de vestiges architecturaux.

Le moulin à farine dit moulin de l'Evêque

D'origine médiévale, il appartient à l'évêque de Lodève. Au XIXème siècle, il est exploité par la Famille Teisserenc et continue à fonctionner jusqu'au début du XXème siècle.

L'usine textile Visseq, puis Lagare, puis Société des Chaux de Montbrun, actuellement garage Valette

L'usine appartient à la Famille Visseq et fait partie des fabriques de drap les plus importantes de la ville au début du XIXème siècle. La production s'arrête en 1902 et une partie de l'usine est vendue à la société des Chaux de Montbrun qui y installe des ateliers de transformation (concassage, bluterie et ensachage).

L'usine d'effilochage Fau, puis distillerie Reverbel

Autour de 1855, un atelier d'effilochage est construit pour la production de laine de récupération. Au sein de ces ateliers, les vêtements usés et les déchets des filatures et tissages sont transformés en bourre, appelée laine renaissance, destinée à intégrer de nouveau le circuit de fabrication des draps.

L'usine textile et brasserie Masson

En 1842, Fulcran Masson, marchand de gros, est propriétaire de la fabrique de drap et des rames. En 1850, il y ajoute une brasserie.

L'usine textile Fournier, puis Masson

L'atelier de tissage et la teinturerie sont construits en 1855 sur une ancienne vigne. Vers 1880, le site comporte une filature et un atelier de carbonisation (destruction des résidus végétaux de la laine brute au moyen de l'acide sulfurique) avec plusieurs magasins et un logement de concierge. Vers 1920, la propriété est cédée à Henri Masson.

L'usine textile Barbot et Fournier, puis Chevalier dite usine de Montplaisir

En juin 1816, Barbot et Fournier, fabricants de drap achètent un moulin à foulon avec chaussée sur la Soulondres pour y construire une filature de laine. Ils y ajoutent, en 1878, un atelier d'épaillage et de carbonisation avec une machine à vapeur, un magasin, un atelier de serrurerie et un de menuiserie. C'est alors la fabrique la plus importante de la commune.

L'usine dite de Fangouse, de Bérard de Fosières puis Ménard, puis à la Société Ménard et Soudan

Un moulin à foulon à deux battants est mentionné sur le compoix de 1640. Il appartient alors au noble Bérard de Fosières et est loué à un dénommé Bernard Vigouroux. En 1655, le propriétaire loue le moulin drapier au sieur Poujol qui s'associe au sieur Villemagne pour construire un second foulon en 1693.

Entre 1815 et 1820, une première mécanique de filature est installée, l’usine dite de Fangouse appartient alors à Pierre Ménard, filateur aux Caves, qui meurt en 1848. Ses héritiers sont Eugène Ménard, ses trois sœurs Alexandrine Martel, Elisa, Florestine Coulet, et trois neveux Jules, Charles Fulcran (1820/1880) et Eugène Marie Soudan (1817/1879), fils de feue Gabrielle Ménard (1791/1836), qui possèdent l'usine en indivis.

Cette importante fabrique de drap occupe 1630 m². L'usine est constituée de 5 corps de bâtiment implantés à l'emplacement de l'ancien moulin à foulon situé dans un méandre de la Lergue. Le groupe central, constitué par 3 corps de bâtiment dédiés à la filature, s'organise autour d'une cour. L'ensemble présente 2 étages carrés, avec un toit à croupe pour le corps de bâtiment au Nord ainsi que des pignons couverts. Le bâtiment le plus à l'Est, réservé au tissage et apprêts, comporte un étage carré. Le bâtiment à l'Ouest, réservé au tissage et aux magasins, comporte un étage de soubassement et deux étages carrés. Il abrite une remise à véhicules en rez-de-chaussée.

D'importants agrandissements sont réalisés : en 1856, un nouvel atelier de tissage ; en 1877, des ateliers d'apprêts, une rameuse et des magasins.

L'usine, Sté Ménard et Soudan, est dirigée par Auguste Marie Xavier Soudan (1847/1905), puis après sa mort, par sa veuve, Gabrielle Marie Agathe (1850/1930) et par son frère.

Elle comporte alors une fabrique de draps (filature, tissage, teinturerie et apprêts, rameuse à chaud) avec machine à vapeur.

L'activité décline à partir des années 1900. En 1913, l'Usine Soudan est vendu à Jules Balp qui tente de relancer l'activité, mais l'usine ferme en 1920.

Les ateliers des apprêts sont démolis, le reste du site est transformé partiellement en scierie et en habitations. A la fin du XXème siècle, une imprimerie (Van Katem) occupe les lieux puis un magasin de bricolage et matériaux de construction (Point P), après démolition d'une partie du bâtiment central.

Patrimoine

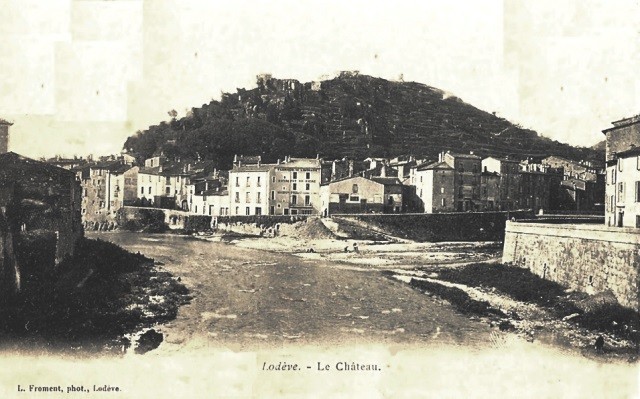

Le château féodal

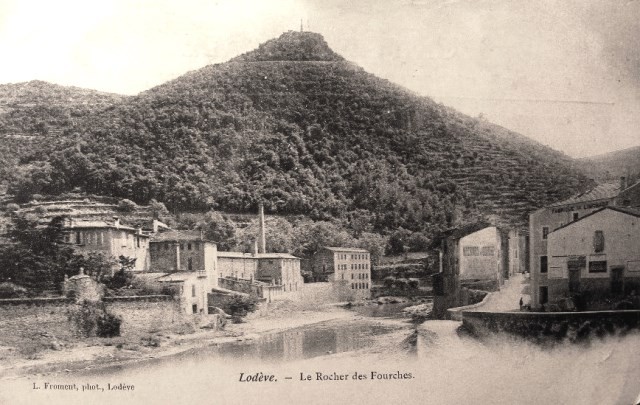

Au confluent des deux rivières, la Lergue et la Soulondres, à gauche du Rocher des Fourches, s'élève le puech Montbrun sur lequel culminait, à 225m d'altitude, un château médiéval ayant succédé à des occupations antiques. Depuis cette position, il est possible de contrôler des passages importants entre la plaine et la montagne, ainsi que les accès aux mines de cuivre et d'argent, dont le Lodévois est riche.

Le château est bâti vers le Xème siècle et le premier à ocuper le château alors qu’il ne se compose encore que d’une grosse tour, est mon ancêtre le comte Halvard de Lodève, né en l’an 800.

Sous l'épiscopat de Pierre Décan de Posquières (1095/1161), sa possession est confirmée par une bulle du pape Eugène III, Bernardo Paganelli (1080/1153), datée d'avril 1145. Ensuite, les évèques inféodent les châteaux qu'ils possèdent à de puissantes familles. En 1187, un certain Guilhem occupe le château.

Tout au long du Moyen Age, les évèques affermissent cette position et renforcent les défenses du château. En 1423, sous Michel Le Boeuf, les évèques s'intitulent comtes de Montbrun. Le château devient le centre féodal du Pays de Lodève.

Tout au long du Moyen Age, les évèques affermissent cette position et renforcent les défenses du château. En 1423, sous Michel Le Boeuf, les évèques s'intitulent comtes de Montbrun. Le château devient le centre féodal du Pays de Lodève.

Au XVIème siècle, pendant les Guerres de Religion, le château est disputé entre catholiques et protestants. Armand Jean Duplessis, cardinal de Richelieu (1585/1642, portrait de gauche) ordonne la destruction de la place forte de Montbrun. Cette destruction a lieu entre 1633 et 1638.

Sur la colline, il ne reste aujourd'hui du passé qu’une longue muraille dentelée et une citerne vide à ciel ouvert.

De la vigne chétive et des câpriers poussent sur un sol pauvre et éternellement lavé par les orages, refuge des couleuvres frileuses et des lézards gris qui y poursuivent les mouches.

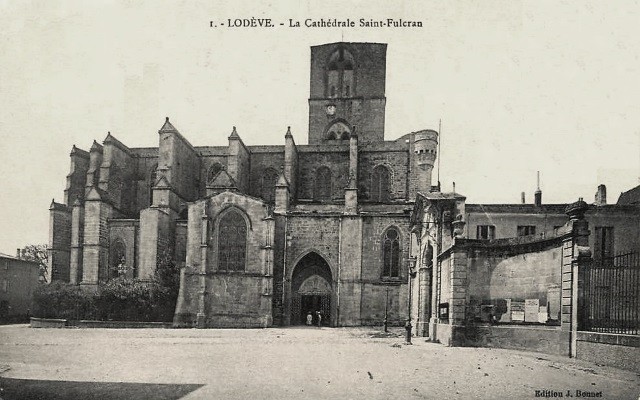

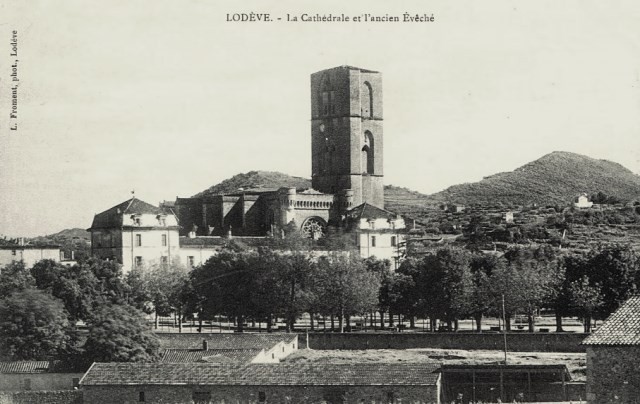

La cathédrale Saint-Fulcran

La cathédrale Saint-Fulcran

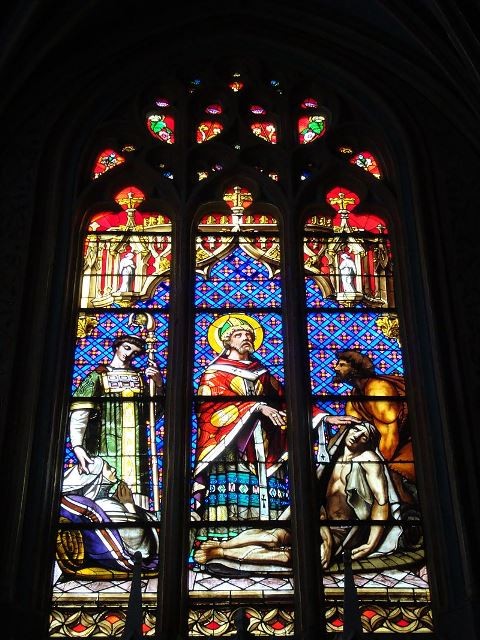

Elle est édifiée au Vème ou VIème siècle, primitivement dédiée au Saint martyr Geniez, greffier de la ville d’Arles au IIIème siècle, victime de la persécution de l'empereur romain Dioclétien (244/312, tête de droite) et décapité en 303 (représenté sur la clef de voûte de l’abside).

L'évèque de Lodève, Fulcran, la trouve en piteux et avec l'aide de sa fortune vraisemblablement considérable, la fait reconstruire. Elle est consacrée le 6 octobre 975 en présence de l'archevêque de Narbonne et des évêques de Maguelonne et de Rodez.

De cette époque, seule subsiste la crypte située sous le choeur actuel, on y accède par un escalier dissimulé sous le maitre-autel. Tout le reste de son oeuvre a disparu aujourd'hui, la cathédrale actuelle est pour l'essentiel du XIVème siècle.

L’édifice gothique est commencé par l’abside vers 1265/1270. La deuxième phase de construction, vers 1270, comprend le chœur à nef unique et la chapelle du Sacré-Cœur (anciennement Saint-André) qui longe le mur Nord du chœur. La troisième phase, vers la fin des années 1270 et le début des années 1280, les deux travées orientales, du bas-côté Nord avec la chapelle adjacente (Saint-Fulcran) et le portail avec son porche. Le chœur est voûté. La quatrième phase, vers 1295/1300, le bas-côté Nord avec sa chapelle Saint-Roch (anciennement Saint-Martin) et le bas-côté Sud avec les chapelles Notre-Dame et Saint-Michel. Au-dessus de cette dernière, un clocher de plus de 57m de hauteur est érigé, il est terminé vers 1320 et sert également de tour de guet.

Vers 1345 les bas-côtés sont terminés et voûtés et la moitié inférieure de la façade Ouest érigée. Les travaux sont ensuite interrompus par plusieurs épidémies de Peste Noire et la Guerre de Cent Ans qui voit la cathédrale endommagée gravement et pillée. Les troupes protestantes font sauter les quatre grands piliers de la nef pour faire s'écrouler les arcades, les murs de la claire-voie et les voûtes de la nef. Seuls restent intacts le chœur, les murs extérieurs de la nef et toutes les chapelles. L’évêque Jean VI de Plantavit de La Pause (1625/1648) fait rétablir à l’identique les parties détruites.

La façade est terminée entre 1413 et 1430, fortifiée avec un chemin de ronde et des échauguettes et la nef principale est voûtée.

Vers la fin du XVème siècle, la chapelle Saint-Fulcran est agrandie et un baptistère ajouté au Sud-Ouest.

Sous la Révolution Française, la cathédrale est profanée et sert d’entrepôt.

Au XIXème et XXème siècles, une série de restaurations sont exécutées et un toit de pierre est ajouté au clocher.

Le clocher est orné de quatre grandes statues en haut-relief. L’édifice est orné d’un certain nombre de culots, chapiteaux et gargouilles sculptés. Le tympan du portail est Néogothique. 7 cloches l’habitent, la plus ancienne est fondue en 1702.

La cathédrale fait l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques en 1840.

L'église Saint-Pierre

Elle est construite au milieu du XIXème siècle. S’inspirant très fortement du style jésuite néoclassique, elle possède un plan en croix latine et une grande coupole à la croisée du transept qui rappelle le plan de Saint-Pierre au Vatican. Elle renferme quelques œuvres d’art du XIXème siècle.

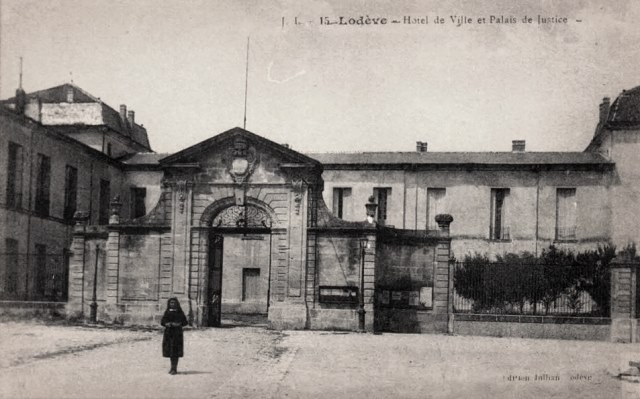

L'ensemble épiscopal aujourd'hui Hôtel de Ville

Juste à côté de la cathédrale, l’ancien palais épiscopal construit entre le XVIIème et XVIIIème siècle par les derniers évêques de Lodève, il abrite désormais l’Hôtel de Ville, et présente une cour d’honneur caladée et une superbe toiture en tuiles vernissées polychromes. Il ne se visite pas.

Le musée de Lodève (ou Musée Fleury)

Musée d'art moderne, d'archéologie, de paléontologie et de sciences naturelles, il est installé dans l'ancien hôtel particulier du Cardinal Hercule de Fleury (maison natale où il résidait). Le musée ouvre officiellement en 1962, mais n'occupe certains espaces qu'à partir de 1972. Il possède un nombre important d'œuvres de Paul Dardé.

Le monument aux morts pacifiste

Il est réalisé par le sculpteur Paul Dardé et est constitué d'un groupe de quatre femmes et deux enfants devant un gisant, symbolisant la douleur après la perte d'un père lors de la Première Guerre Mondiale (1914-1918 : plus de 8 millions de morts et 6 millions d'invalides).

La halle Dardé

Elle date du début du XIXème siècle. Elle abrite trois des sculptures de Paul Dardé : Le Christ aux outrages, un moulage de l’homme de Néandertal, et La Cheminée monumentale primée à l’Exposition Internationale de 1925.

La manufacture de tapis de la Savonnerie

La Manufacture de la Savonnerie est une manufacture royale de tapisseries située à Paris et à Lodève. La manufacture est à l'origine spécialisée dans la fabrication de tapis veloutés ainsi que de garnitures de siège. Ces tapis sont utilisés par la Cour de France ou comme présents royaux. Ce sont des tapis, souvent de grandes dimensions, d'une qualité exceptionnelle.

La manufacture est réunie à la manufacture des Gobelins en 1826 et transférée sur son site. En 1968, l'atelier est installé sur deux niveaux dans le bâtiment des nouvelles manufactures. Aujourd'hui 40 lissiers y travaillent.

La maison-mère parisienne implantée dans une ancienne fabrique de savon a donné son nom à la manufacture. Savonnerie c’est aussi la technique du point noué dit de Turquie.

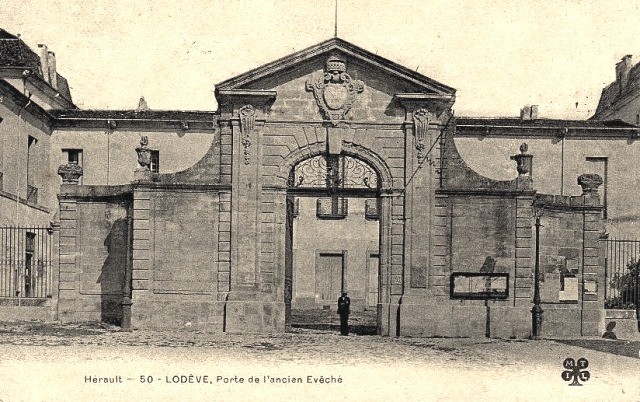

L'ancien palais épiscopal

L'ancien palais épiscopal

Il est construit en 1736 sur la demande de l'évêque, Jean Georges de Souillac (1685/1750, portrait de droite), donne le coup d'envoi d'une vraie restauration de la ville épiscopale. Puis l'évêque, Jean Félix Henri de Fumel (1717/1790), fait relier le palais épiscopal à la cathédrale et fermer la cour de l'Hôtel de Ville par une porte d'entrée monumentale style Louis XV. A cette époque, la place de la mairie est dessinée et s'entoure des maisons que l'on y voit actuellement.

La façade de l'hôtel de la Paix

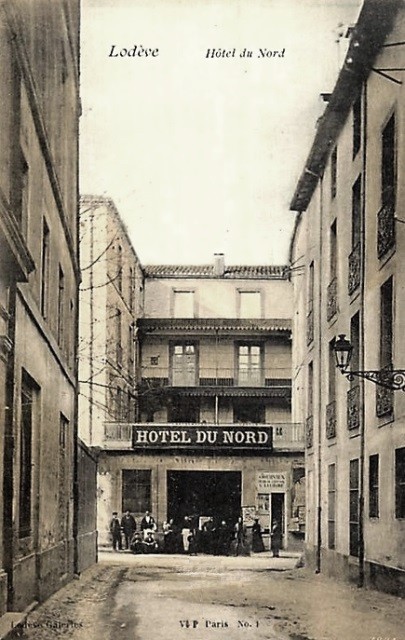

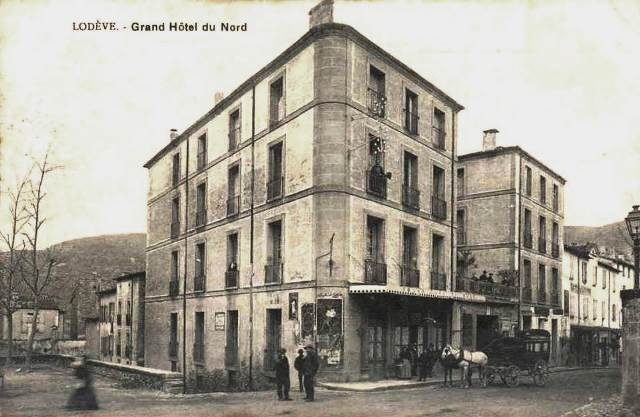

Ancien relais de Poste exploité par la Famille Escudié depuis 1876, est caractéristique des années 1900.

L’Apothicairerie

Une pharmacie hospitalière satant du XIXème siècle est conservée in situ.

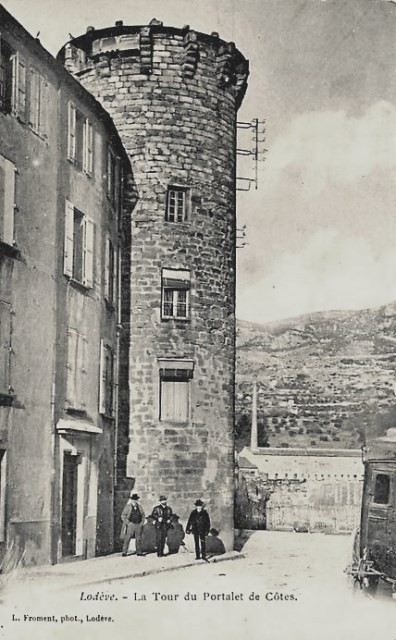

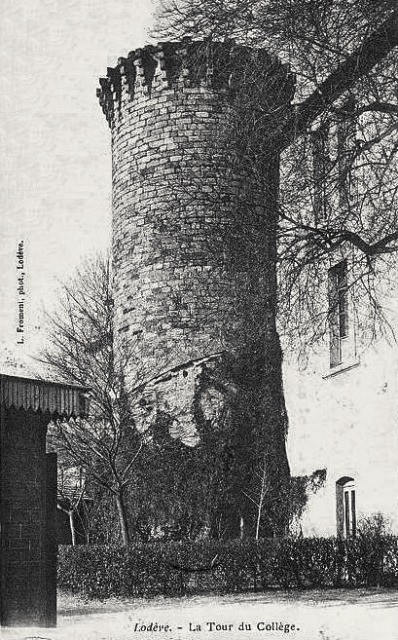

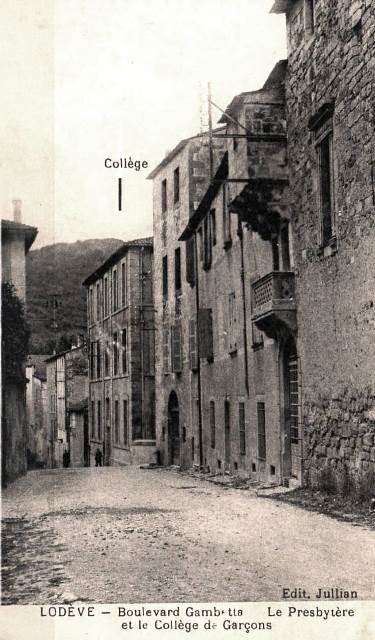

Les tours de l’ancienne citadelle

La première est celle de l’enclos du collège, elle porte à son faîte des pierres en saillie qui soutiennent les mâchicoulis. Sous le toit, pend une cloche actionnée par le concierge aux heures de travail et de récréation.

La seconde se trouve sur le boulevard du Quai.

La troisième, la tour du Portalet de côtes, à l’angle du boulevard Montalangue, a souffert des morsures du temps. Elle est classée aux Monuments Historiques.

Toutes les trois datent du XIIème siècle.

La maison natale du ferronnier d'art Benjamin Cusson

Située place de l'Hôtel-de-Ville, elle est classée aux Monuments Historiques en 1930 pour son balcon en ferronnerie orné de médaillons en cuivre repoussé du XIXème siècle.

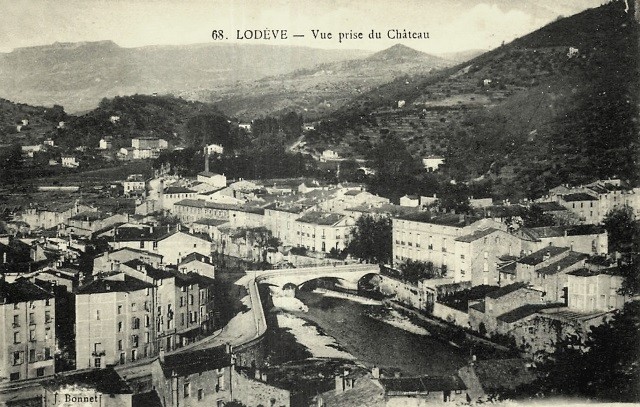

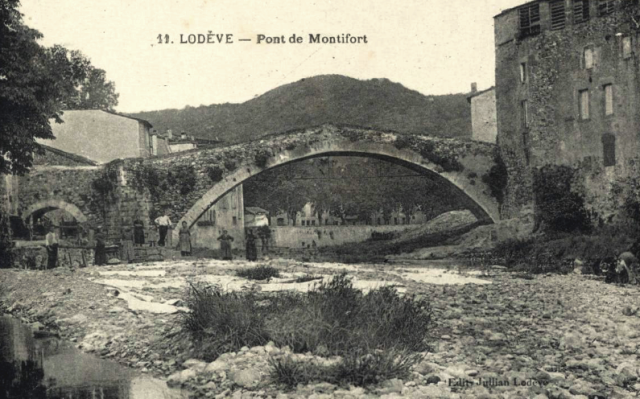

Le pont de Montifort

Construit au XIVème siècle, il est inscrit au titre des Monuments Historiques en 1964.

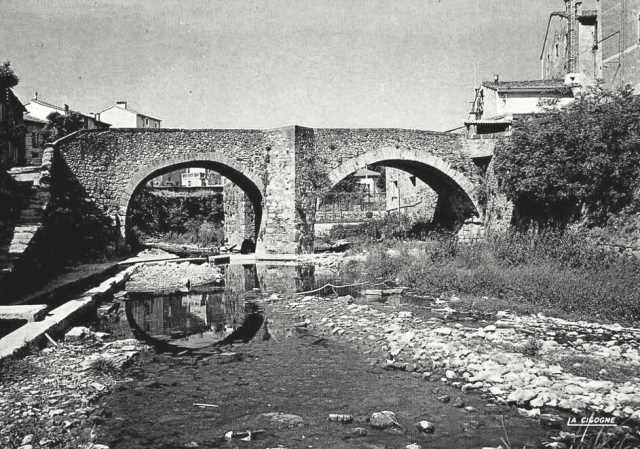

Le pont vieux

Etroit, avec deux refuges triangulaires, en pierre jaune, il est construit au XIIème siècle. C’est le seul pont reliant Montbrun à la ville.

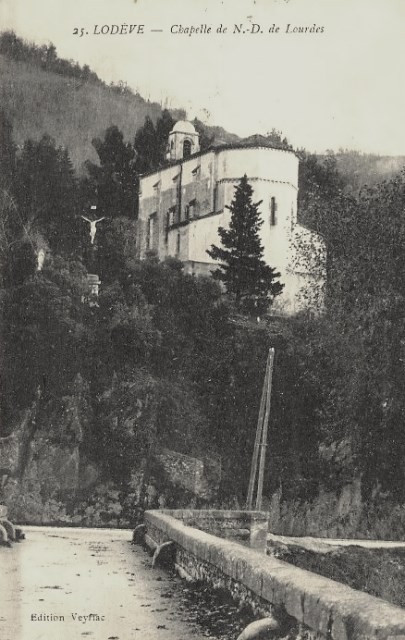

La chapelle Notre-Dame de Lourdes

Elle est construite en 1878.

Le domaine vinicole de Montplaisir

Il est mentionné dans des documents pour la première fois en 1707, comme une métairie comprenant maison, jardin, prés, vignes, champs chataignettes, bois, hermes et rivages au tènement de La Roque. Cette demeure est la résidence des plusieurs personnalités importantes de la région.

A la fin du XIXème et au début du XXème siècles, des travaux réunissent les nombreuses dépendances en un seul bâtiment. Les cours d’eau d’Izarn et de la Soulondre, les châtaigniers, les jardins pittoresques et les vignes sont restés identiques au fil des siècles.

A la fin du XIXème et au début du XXème siècles, des travaux réunissent les nombreuses dépendances en un seul bâtiment. Les cours d’eau d’Izarn et de la Soulondre, les châtaigniers, les jardins pittoresques et les vignes sont restés identiques au fil des siècles.

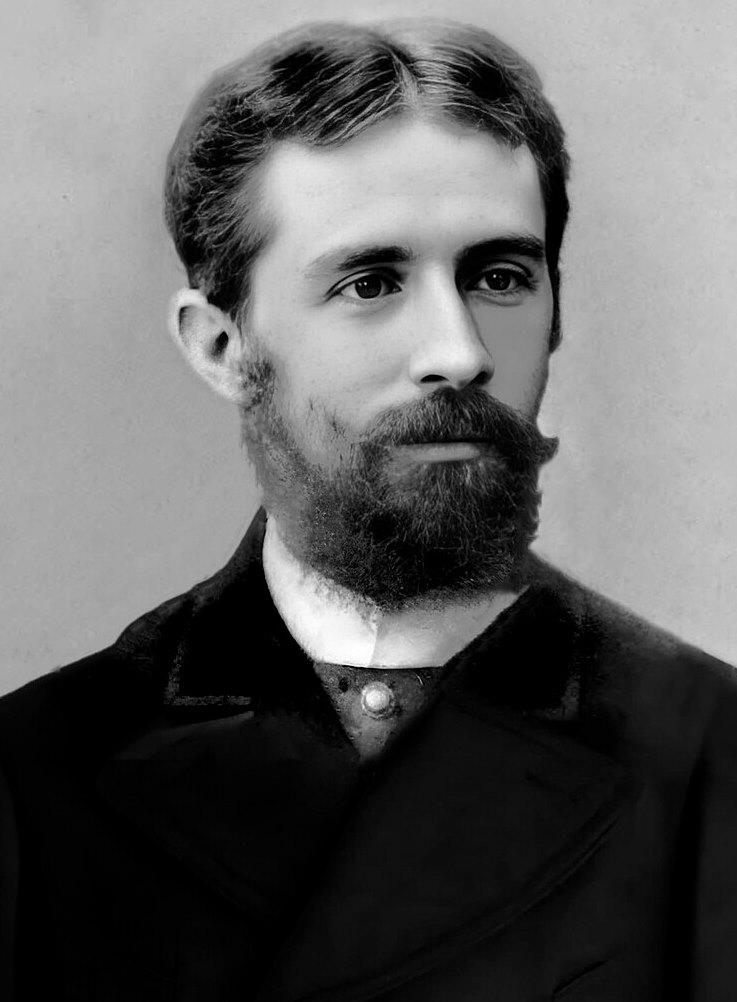

Son propriétaire, Michel Chevalier (1806/1879, portrait de droite), ingénieur de formation, est un économiste politique libéral, conseiller de l'empereur Napoléon III (1808/1873). Il est l'auteur d'un traité de libre-échange entre la France et la Grande-Bretagne qui marque une nouvelle époque dans le commerce et dessine les contours de la future Union Européenne.

Il s'installe à Montplaisir en épousant Emma Fournier (1823/1913), petite-fille de Alexis Gaspard Barbot (1773/1836), maire de Lodève et fille de René Jean Barthélémy Fournier, propriétaire de la manufacture textile et du domaine.

Comme l'attestent les anciens plans cadastraux, un vaste champ entre la rivière et la route menant à Bédarieux est dédié à la production viticole qui cesse dans les années 1980. En 2016, cette propriété implantée au pied du plateau du Larzac renaît avec une production vinicole de vins frais et aromatiques.

Personnages liés à la commune

Saint Flour (IVème siècle), premier des évêques connus de Lodève, prêche la foi dans le Languedoc et l'Auvergne, et est martyrisé vers 389.

Saint Fulcran (Xème siècle), sa mère a pris un soin particulier de son éducation et l'a mis sous la discipline de Thierri, évêque de Lodève, qui vivait dans une grande réputation de sainteté. Après avoir passé par tous les degrés ecclésiastiques, il parvient à la dignité d'archidiacre de Maguelonne. Il est le 30e évêque de Lodève de 949 à 1006, son pontificat est le plus long dans l'histoire des diocèses de la région. Son testament, rédigé en 988, montre que tous les biens qu'il possède et qu'il lègue à la cathédrale ou à des abbayes sont situés dans le Lodévois. Il a profondément marqué la vie religieuse de son temps et très rapidement après son décès il fait l'objet d'un culte fidèle. Peu à peu son nom éclipse le saint Genès, premier patron de l'église, dont le martyre est représenté sur la voûte de l'abside. Cette piété populaire est renforcé par deux événements : tout d'abord, une centaine d'années après sa mort, l'ouverture de son tombeau permet de constater que son corps est intact; puis en 1563, les Protestants, qui ont pris Lodève et détruit une partie de la cathédrale, dépècent son corps après avoir essayé de le brûler.

Jusqu'à nos jours, saint Fulcran est resté très populaire en Lodévois, ce qui explique que beaucoup de personnes portent encore ce patronyme dans la suit e de leurs prénoms.

e de leurs prénoms.

Bernard Gui (1261/1331, gravure de droite), né Bernard Guidoni, est un dominicain français, évêque de Lodève et de Tui (Galice-Espagne) de 1324 à 1331. Il doit sa célébrité à son rôle d'inquisiteur de l'hérésie en Languedoc.

Bérenger IV Guilhem de Clermont-Lodève de Budos (1258/1325), fils de Béranger III de Clermont-Lodève (1214/1274) et de Mathilde de Got (1230/1280), sœur de Bertrand de Got, pape Clément V (1264/1314) et donc son neveu.

Il est seigneur de Clermont-Lodève, et autres lieux, gouverneur de Bénévent, maréchal de la Cour pontificale et recteur du Comtat Venaissin de 1310 à 1316, date à laquelle il est démis de sa charge par Jacques Duèze, pape Jean XXII (1244/1334) dès son arrivée à Avignon.

La mise à sac de Carpentras, sa morgue, son arrogance et sa cupidité le font tellement haïr dans le Comtat Venaissin qu’avec son fils Pierre, ils ne peuvent se déplacer à travers leurs fiefs, que protégés en permanence par une quinzaine de lances et vingt gens d’armes.

La mise à sac de Carpentras, sa morgue, son arrogance et sa cupidité le font tellement haïr dans le Comtat Venaissin qu’avec son fils Pierre, ils ne peuvent se déplacer à travers leurs fiefs, que protégés en permanence par une quinzaine de lances et vingt gens d’armes.

Georges Auric (1899/1983, portrait de gauche), compositeur de musique né à Lodève, membre du fameux groupe des Six. Il est le compagnon de route du Parti Communiste Français.

André Hercule de Fleury (1653/1743), né à Lodève, issu de la petite noblesse languedocienne, il est le fils de Jean de Fleury (1620/1677), seigneur de Dio, receveur des Tailles au Diocèse de Lodève et de son épouse Diane de La Treilhe.

André Hercule de Fleury (1653/1743), né à Lodève, issu de la petite noblesse languedocienne, il est le fils de Jean de Fleury (1620/1677), seigneur de Dio, receveur des Tailles au Diocèse de Lodève et de son épouse Diane de La Treilhe.

Destiné dès l'enfance à l'état ecclésiastique, il est envoyé dès l'âge de 6 ans à Paris y poursuivre ses études au Collège de Clermont puis au Collège d'Harcourt à l'instar des enfants nobles de l'époque.

Nommé chanoine à Montpellier en 1668, l'adolescent retourne à Paris terminer ses études et est ordonné prêtre en 1674. Il poursuit ses études de théologie, obtenant sa licence en 1676. Il devient par protection du cardinal de Bonzi, aumônier de la reine Marie Thérèse d'Autriche (1638/1683, portrait de droite) en 1677 puis, après la mort de la souveraine, aumônier du roi Louis XV (1710/1774) en 1683 puis ministre d’État.

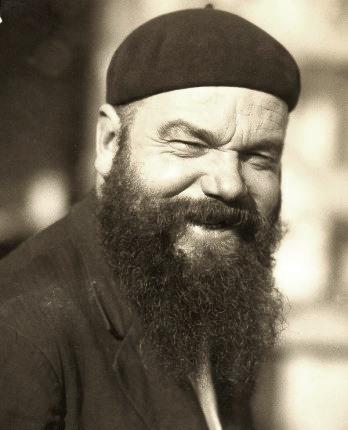

Paul Dardé (1888/1963, portrait de gauche), sculpteur et tailleur de pierre, scolarisé à Lodève jusqu'en 1902, il quitte l’école pour seconder son père, fermier au domaine de Belbézet, là où il est né, à Olmet, village proche de Lodève.

Tout en assumant son travail d'ouvrier agricole, il lit beaucoup, dessine et commence à sculpter des blocs rocheux. A partir de 1912, il passe à l'École des Beaux-Arts de Paris puis dans l'atelier d'Auguste Rodin, mais préfère retourner à Lodève où il monte un premier atelier. En 1914, il est engagé comme brancardier. Fortement atteint moralement, il est hospitalisé et reste pour toujours marqué par les horreurs de la guerre. En 1918, il épouse Alice Caubel de Lodève.

Tout en assumant son travail d'ouvrier agricole, il lit beaucoup, dessine et commence à sculpter des blocs rocheux. A partir de 1912, il passe à l'École des Beaux-Arts de Paris puis dans l'atelier d'Auguste Rodin, mais préfère retourner à Lodève où il monte un premier atelier. En 1914, il est engagé comme brancardier. Fortement atteint moralement, il est hospitalisé et reste pour toujours marqué par les horreurs de la guerre. En 1918, il épouse Alice Caubel de Lodève.

Il expose au Grand Palais à Paris Éternelle douleur et le Grand faune (Grand Prix National des Arts 1920), sculptures qui lui assurent sa notoriété. Il installe un nouvel atelier à Soubès, où il réalise en 1919 la commande du monument aux morts. Il poursuit cette activité avec sept autres monuments commémoratifs jusqu'en 1926 tout en répondant à de nombreuses commandes. En 1936, il se réfugie à Saint-Maurice-Navacelles sur le Larzac où il commence la construction de son propre atelier, dont il est l'architecte. En 1956, gravement malade, il est obligé de retourner à Lodève dans une petite maison de famille où il continue à travailler quelques ébauches et dessine de nombreuses figures. Il meurt à Lodève.

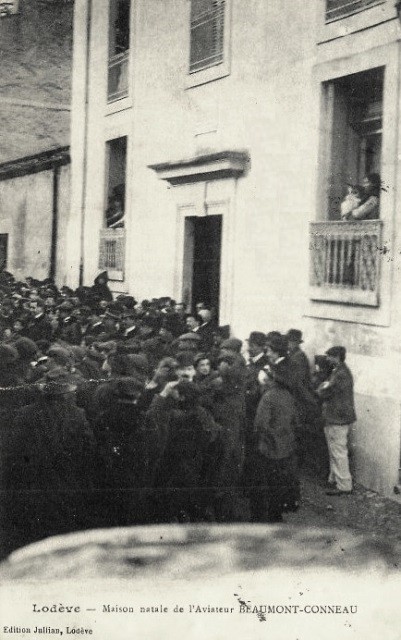

Jean Louis Conneau pseudo André Beaumont (1880/1937, portrait de droite), né et mort à Lodève, est un aviateur français. Diplômé de l'École supérieure d'aéronautique en 1910, il obtient son brevet de pilote à l'école Blériot de Pau le 3 décembre 1910. Le 10 avril 1911, il réalise le trajet Pau-Villacoublay sur un avion Blériot. Il remporte en 1911 trois des épreuves aéronautiques les plus dures : Paris-Rome en mai, le premier Circuit d'Europe en juin et la Round Britain Race en juillet. En juin 1912, il prend la direction technique des hydravions Donnet-Lévêque. En 1915, il est nommé lieutenant de vaisseau. Il est membre de l'Aéro-Club de France.

Jean Louis Conneau pseudo André Beaumont (1880/1937, portrait de droite), né et mort à Lodève, est un aviateur français. Diplômé de l'École supérieure d'aéronautique en 1910, il obtient son brevet de pilote à l'école Blériot de Pau le 3 décembre 1910. Le 10 avril 1911, il réalise le trajet Pau-Villacoublay sur un avion Blériot. Il remporte en 1911 trois des épreuves aéronautiques les plus dures : Paris-Rome en mai, le premier Circuit d'Europe en juin et la Round Britain Race en juillet. En juin 1912, il prend la direction technique des hydravions Donnet-Lévêque. En 1915, il est nommé lieutenant de vaisseau. Il est membre de l'Aéro-Club de France.

Henri Marie Joseph Vallot (1854/1925, portrait de gauche), astronome, géographe, naturaliste, alpiniste et mécène français, né à Lodève. Issu d'une famille fortunée, sa fortune lui permet de payer la plus grande partie de la construction de son observatoire. Ses travaux exercés dans divers domaines : botanique, glaciologie, construction, géologie, photographie, médecine, physiologie, cartographie, alpinisme, météorologie, spéléologie, sont reconnus comme présentant un intérêt scientifique important. Il est le fondateur et le directeur du premier Observatoire du Mont-Blanc.

Benjamin Cusson (1799/1875), maître ferronnier et chalcographe, il a réalisé des ouvrages pour la cathédrale Saint-Fulcran.

Auguste Calvet (1843/1921), fonctionnaire des Eaux-et-Forêts né à Lodève, il est préfet de Charente-Maritime de 1884 à 1912 inscrit au groupe de la Gauche Démocratique. Il se lance dans la viticulture. Il est l'un des grands défenseurs des distillateurs d'eau-de-vie, et intervient sur les questions relatives aux forêts. Il s'intéresse aux relations commerciales avec l'Amérique du Sud, où il effectue plusieurs voyages.

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux dits et écarts

Grézac,

Les habitats de hauteur du Puech du Grézac montrent une certaine continuité d'occupation du Néolithique Moyen (Chasséen) au Haut Moyen Age (4000 ans avant J.C./VIème siècle après). La période de présence et d'activités humaines la plus importante semble être à l'époque Protohistorique du Bronze final III/1er âge du feu (VIème siècle avant notre ère). Cette population est abritée par des fortifications artificielles (remparts) et naturelles (falaises). Elle est issue du peuplement préhistorique du Lodévois et de groupes d'immigrants venant du Nord-Est et du Sud de l'Europe (habitats et tumulus de l'âge du fer). Ces peuples vivent de cueillette, d'élevage, de chasse et d'agriculture. Ils pratiquent le commerce, l'artisanat et exploitent les gisements miniers proches.

Payssials, Campestre, Saint-Martin, Bouffours, Frescaty, Les Carmes, Montifort, Les Grasseries, Versailles, Les Conguettes, FontBonne, Treviols, Montplaisir...

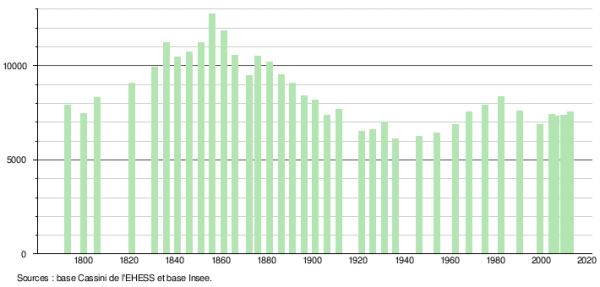

Evolution de la population

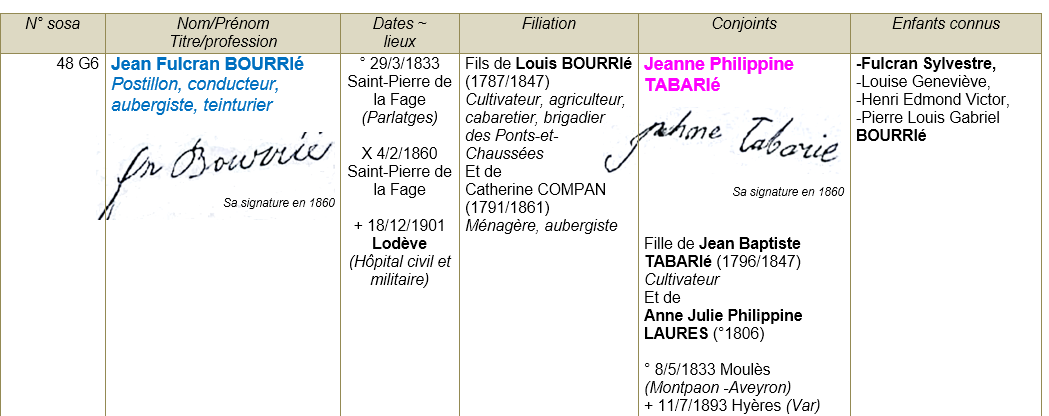

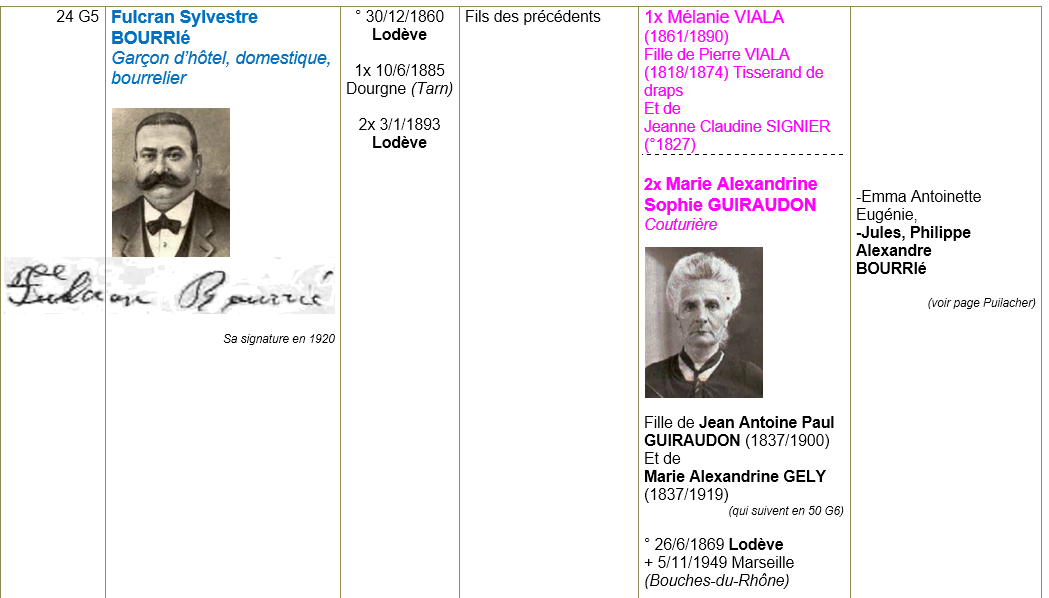

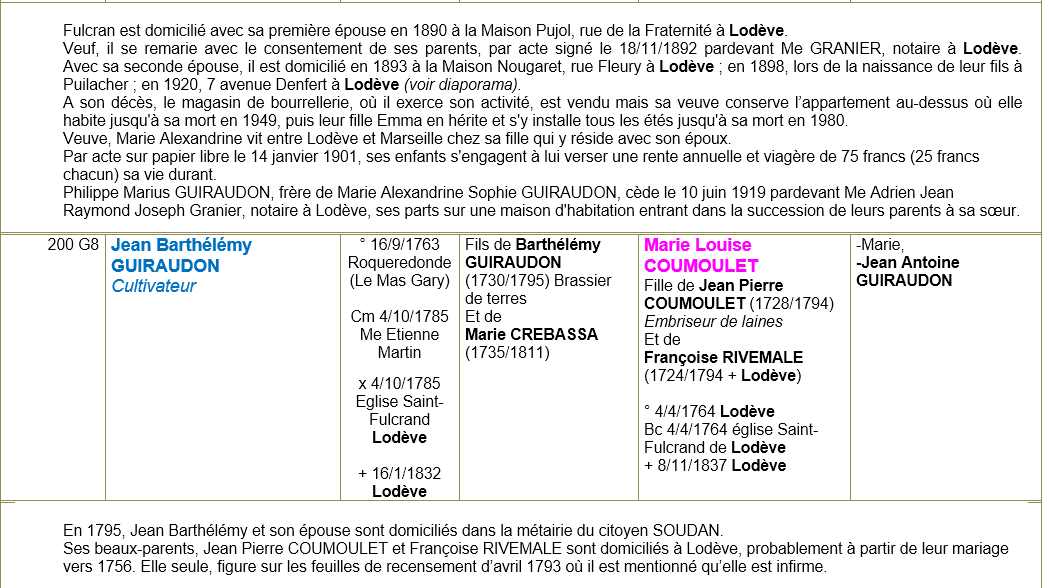

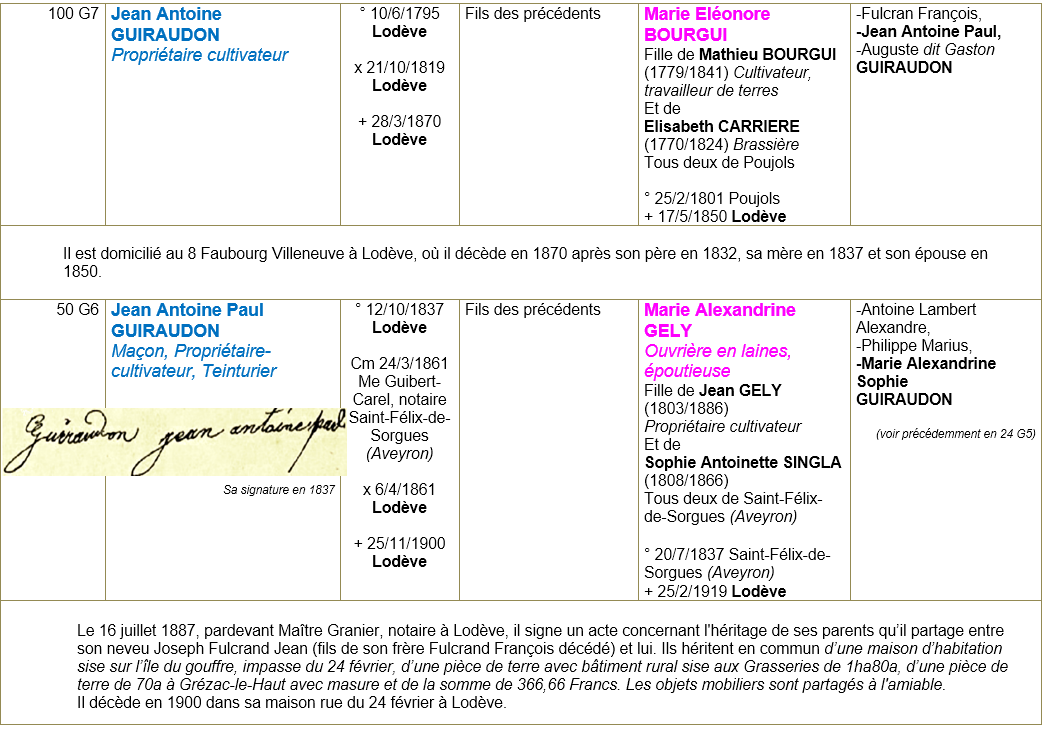

Mes ancêtres de Lodève …

Mes ancêtres, les vicomtes de Lodève (voir § Les seigneurs et gens de la noblesse)

Mes ancêtres du petit peuple

Fulcrand BOURRIé

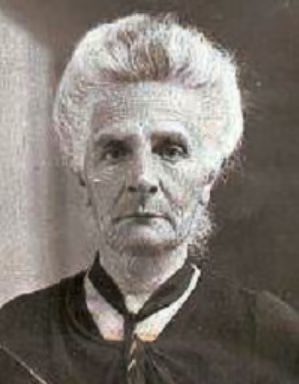

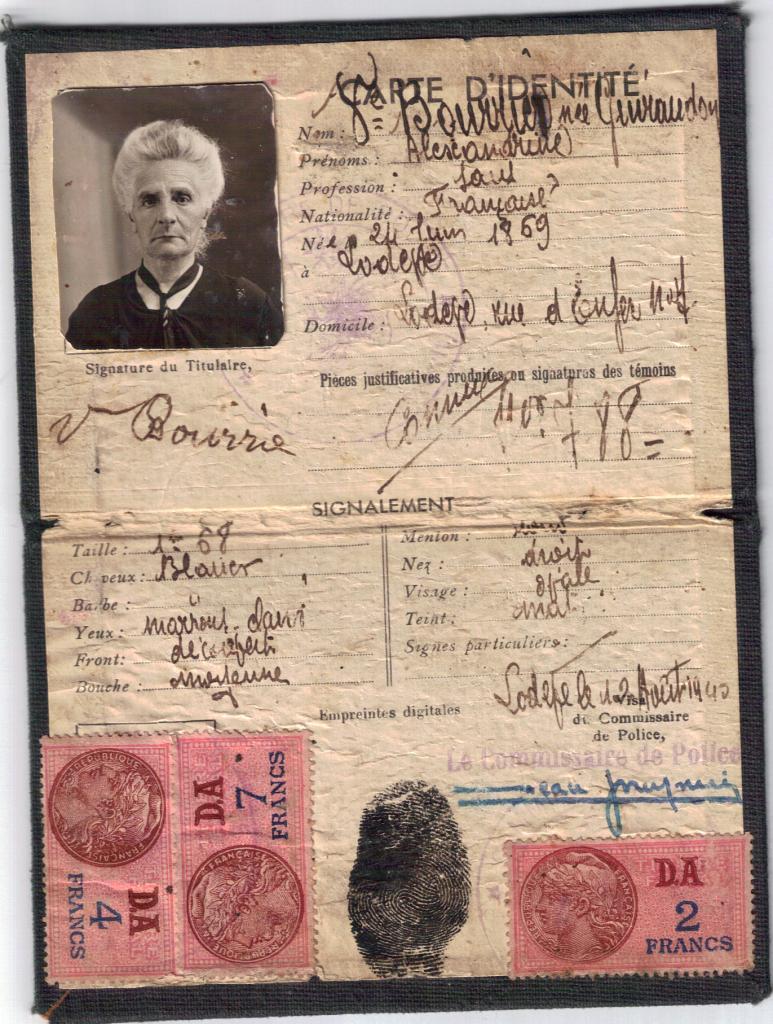

Marie GUIRAUDON-BOURRIé

Carte professionnelle

1942 : Carte d'identité

1920 : Fulcrand BOURRIé et sa famille

Jules BOURRIé, leur fils et sa famille

Emma BOURRIé, leur fille

1920 : 7 avenue Denfert

Avenue Denfert en 2005

Avenue Denfert en 2014

Arrière de la maison sur la Lergue

Vue sur la Lergue derrière la maison

Rue de la Fraternité (Mson Pujol)

Rue de la Fraternité

1893 : Rue Fleury (Mson Nougaret)

Caveau GUIRAUDON

Vigne des Grasseries

1870 : 8 Fbg Villeneuve

Impasse du 24 février

Tombe GUIRAUDON

Carte de Cassini

Notes :

(1) Les Volques : populations de culture Celtique et Ibérique du Sud de la Gaule. On distingue les Volques Tectosages situés en Languedoc occidental (à l'Ouest du fleuve Hérault), les Volques Arécomiques en Languedoc oriental.

Ils sont mentionnés pour la première fois en 69 avant J.-C. par Cicéron (-106/-43) dans sa plaidoirie Pro Fonteio aux côtés des Allobroges, avec qui ils semblent se plaindre des taxes imposées par les Romains ; puis en 218 avant J.-C. par Titus Livius dit le Padouan (-59/17) dans son Ab Urbe Condita en rapport avec le passage d'Hannibal Barca (-247/-182) qui les rencontre des deux côtés du Rhône lors de la deuxième Guerre Punique ; le Dictator Perpetuus, Jules César (-100/-44), reprenant un texte d'Ératosthène (-276/-194) du IIème siècle avant J.-C., localise les Volques Tectosages dans la forêt hercynienne qu'il suppose venir de Gaule. Il précise que ceux-ci ont adopté une partie des coutumes des populations germaniques à la suite de migrations dans cette région du Sud de l'actuelle Allemagne.

(2) Hameau de forestage : à la fin de la Guerre d'Algérie, les anciens Harkis et leurs familles sont hébergés dans des structures d’urgence établies sur des camps militaires (Rivesaltes, Bias, Saint-Maurice-l'Ardoise…). Certaines de ces structures ne ferment qu’en 1975. Pour faciliter le reclassement des ex-supplétifs qui sont dans ces camps, les pouvoirs publics mettent en place un certain nombre de mesures dont la construction de ces hameaux de forestage. Cette solution doit permettre à l’Office national des forêts (ONF) de mener à terme les projets d’aménagement des forêts domaniales qui n’ont pas pu être menés à bien faute de personnel et de crédits, de répondre aux dégâts causés par les incendies de forêts dans le Sud de la France et de fournir un travail rémunéré aux anciens Harkis, travail jugé adapté à leurs compétences, tout en logeant sur place leurs familles. Cette solution maintient également les Harkis loin des lieux habités par les immigrés algériens, et évite donc tout contact susceptible de dégénérer en heurts violents.

(3) Harkis : L’appellation désigne les Français musulmans qui, au sein de formations supplétives, combattent dans l’armée française pendant la Guerre d’Algérie. Ils tirent leur nom du mot harka signifiant mouvement en arabe.

Sources

Sites et photo : Wikipedia ; Mairie de Lodève ; Saint-Fulcran ; La France pittoresque ; France3 régions ; Groupe Archéologique Lodévois ; rapport sur le patrimoine industriel de Lodève de 2008.

Date de dernière mise à jour : 11/10/2025