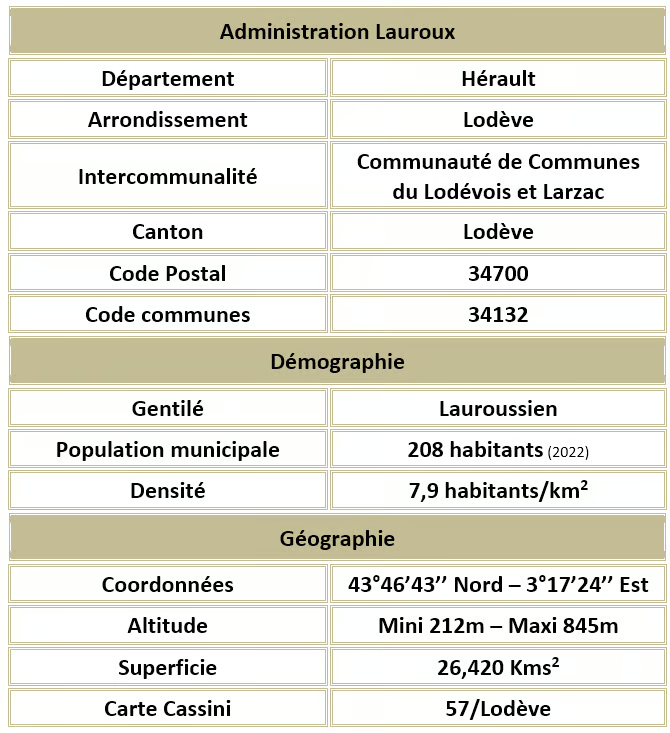

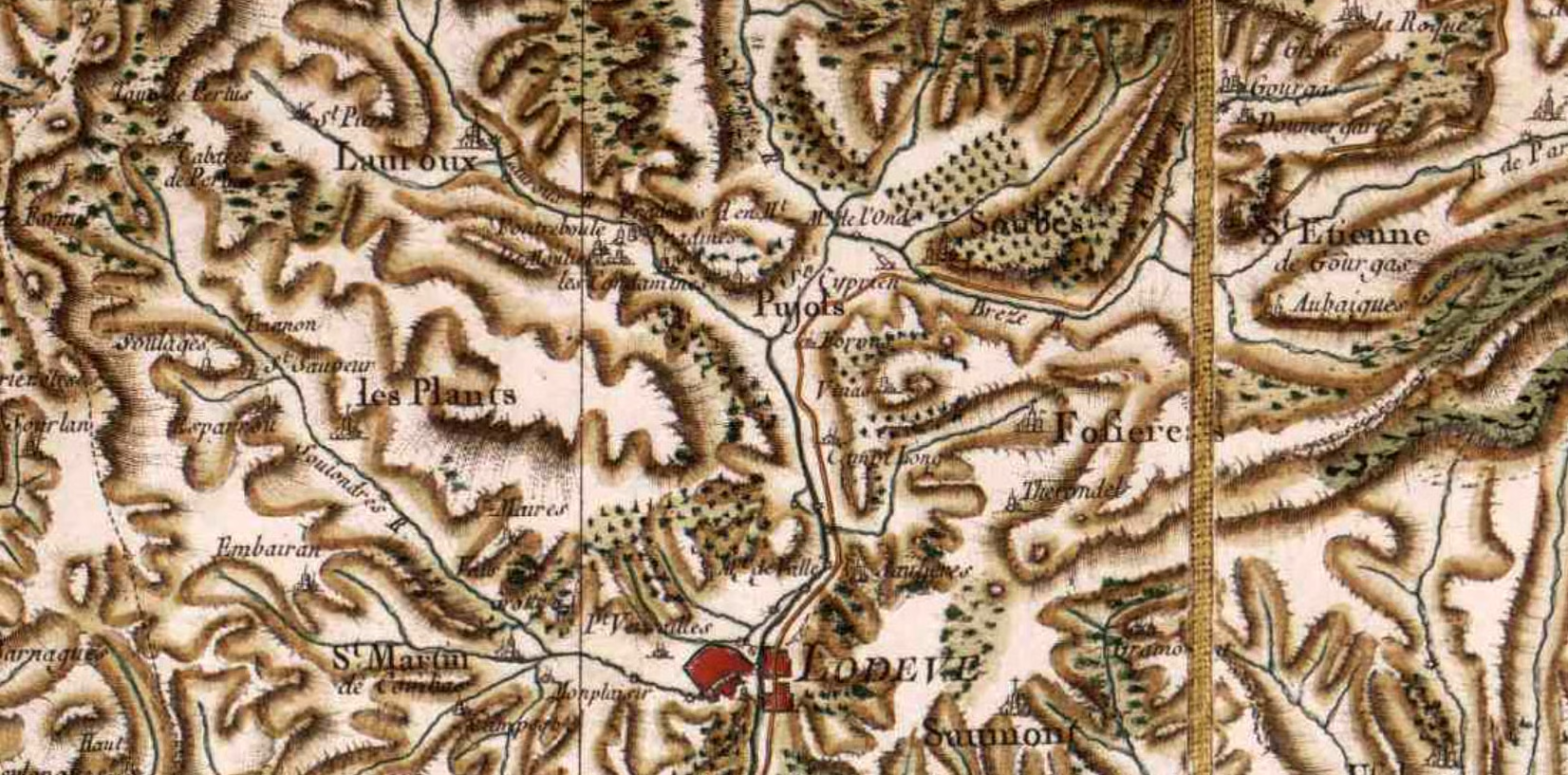

Lauroux

Cette commune rurale est située au Nord du département sur la barrière volcanique de l'Escandorgue, dominée par la forêt domaniale de Roquet Escu à 860m d'altitude.

Cette commune rurale est située au Nord du département sur la barrière volcanique de l'Escandorgue, dominée par la forêt domaniale de Roquet Escu à 860m d'altitude.

Lauroux est longtemps resté cul-de-sac, avant que la construction de la route de Labeil en 1973, permette d'atteindre le plateau du Larzac.

La commune possède un patrimoine naturel remarquable : deux sites Natura 2000 (le causse du Larzac et les contreforts du Larzac) ainsi que six zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Lauroux offre un habitat dispersé avec un village-centre et plusieurs hameaux et fermes isolées.

Les communes limitrophes sont : Romiguières, Les Rives, Saint-Félix-de-L'Héras, Pégairolles-de-l'Escalette, Les Plans, Lodève, Poujols et Roqueredonde.

Hydrographie

Lauroux se situe au confluent de deux cours d'eau le Laurounet et le Rauzet, dont les eaux rejoignent celles de la Lergue.

Les crues des deux rivières sont fréquentes et peuvent être dévastatrices (1963, 1983, 1992...) ; elles sont attestées dès 1681 dans des textes officiels.

Les vallées creusées par ces deux petites rivières sont occupées par l'Homme depuis la Préhistoire, comme en témoigne la grotte de Labeil en amont du Laurounet.

Par un système de pansières et de béals, régi par des droits coutumiers, le Laurounet, le Rauzet et certaines sources irriguent prés et jardins.

Les sources sont une richesse naturelle pour la commune. Une des sources alimente la ville de Lodève en eau potable.

Toponymie - Etymologie

Valle Lauroso (avant 817, 844), Ecclesiam de Lauroso cum villa et valle (en 1145), Lauros cum valle (en 1157), Villa de Lauras (en 1162), Honorem de Loros, de Lauros, parrochia de Laurosio (en 1264), Lauroux (en 1622).

Le nom Lauroux peut dérivé du nom latin Laurum augmenté du suffixe -osum = couvert de lauriers.

La présence de trois oratoires dans la vallée peut aussi avoir donné l'étymologie suivante : vallis laurosa = vallée des laures (= en grec monastères, reclusages) devenu en latin médiéval laura, tandis qu'en latin laurus = laurier

L'origine peut aussi venir du mot latin oratorium = endroit où l'on prie, nom donné aux premiers sanctuaires.

Histoire

Histoire

Les premières traces de présence humaine remontent à la Préhistoire : découvertes de silex taillés, d'ossements, de fragments de poterie, témoignages d'habitats troglodytiques, en particulier dans la grotte de Labeil.

La proximité de la voie romaine encore visible entre le Grézac et le Perthus explique la présence d'un habitat à l'époque gallo-romaine. De nombreux tessons de tuiles et de poteries sigillées de la Graufsenque trouvés à la Resclause semblent indiquer la présence d'une villa, domaine où l'on cultive sans doute déjà la vigne et l'olivier.

La proximité de la voie romaine encore visible entre le Grézac et le Perthus explique la présence d'un habitat à l'époque gallo-romaine. De nombreux tessons de tuiles et de poteries sigillées de la Graufsenque trouvés à la Resclause semblent indiquer la présence d'une villa, domaine où l'on cultive sans doute déjà la vigne et l'olivier.

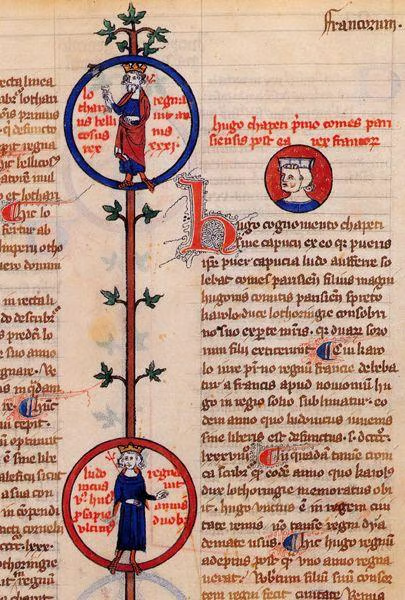

Durant le Haut Moyen Âge (VIIème-IXème siècles), trois oratoires sont construits, attestés par un document impérial de mon ancêtre Louis Ier dit le Pieux (778/840, image de droite) : Sainte-Marie, église d'origine de Lauroux ; Saint-Martin, aujourd'hui disparu, situé au lieu-dit de la Resclause ; Saint-Pierre-du-Cros dans la vallée du Rauzet (voir § Patrimoine). Dans le cartulaire de Lodève, une vallée de Lauroux et une église Saint-Pierre de Cros sont mentionnées au IXème siècle.

Au XIVème siècle, période de guerres et de grande insécurité dans tout le royaume, pour se protéger des pillards, dse bandits de grands chemins et de soudards de toutes sortes, l'église est surélevée et fortifiée : puissants contreforts pour le porche devant l'entrée latérale Sud, chemin de ronde, bretèches... L'église et le château attenant forment le cœur du village dont le seigneur est l'évêque de Lodève. La rue du Four, rue principale où se trouve le four banal, date du XIVème siècle.

En 1586, une lettre de l'Évêque de Lodève demande de renforcer la garde autour de Lauroux.

En 1622, par autorité du diocèse de Lodève, il est interdit aux soldats de Clermont de piller la terre de Lauroux.

Dès la fin du XVIIème siècle, le village s'étend, comme en témoignent quelques maisons datées, mais il se développe surtout à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème.

Au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, l'église est fortement remaniée et agrandie, le château est transformé et mis au goût du jour : la porte d'entrée est gravée 1784 et une fenêtre 1789.

Au début du XXème siècle, la commune vit pratiquement en autarcie, de l'élevage, de la polyculture, du fourrage, des ressources naturelles (chasse, pêche, braconnage, cueillette). Le travail à l'extérieur est rare, ce sont surtout les gens des mazures (hameaux) qui travaillent au four à chaux ou à l'usine de textile Labranche. La position particulièrement enclavée de Lauroux accentue son autonomie et engendre un système d'échanges, d'entraide et de solidarité. Pendant la guerre, la solidarité est particulèrement forte.

À partir de l'entre-deux-guerres, la culture de la vigne se développe, les revenus sont intéressants. Tout le monde a son pressoir et fait son vin. Les vendanges d'autrefois laissent un souvenir nostalgique.

Seigneurs et gens de la noblesse

Les évèques de Lodève sont les seigneurs de Lauroux.

Chroniques communales

Le four à pain

Le four communal est un véritable exemple de vie communautaire. Moulins, fours et laiterie sont à usage collectif. Chaque hameau possède son four à pain : Pradines, Les Moulières, Les Condamines et Fontreboule.

À Lauroux, le four communal se trouve rue du Four. La cuisson du pain est réglementée, les gens profitent des jours de cuisson pour mettre dans le four des légumes à cuire sur des plaques, des tartes, des pommes entourées de pâte et des petits bonshommes, friandises pour les enfants.

La vigne

En 1946, après la dernière guerre, les terres, faute d'hommes, sont à l'abandon, les plantations de vigne prennent alors leur essor :

En 1960, il y a 143ha de vignes sur la commune répartis entre 50 producteurs, pour 9000hl de vin.

En 1992, on compte 76ha répartis entre 35 producteurs dont 5 seulement en activité professionnelle principale, pour 4750hl de vin.

En 2003, subsistent 45ha pour 2350hl avec 4 exploitants en activité professionnelle principale.

De la politique d'arrachage des vignes et des mutations professionnelles et économiques, il résulte un accroissement des terres abandonnées. Les genêts envahissent le paysage. Certaines terres sont converties à la culture de céréales, retrouvant leur utilisation première. Mais la terre cultivable devient souvent terrain de loisir et terrain à bâtir. Les fermes dispersées dans la commune sont depuis longtemps désertées.

L'eau

Le premier lavoir est installé en 1912 entre les hameaux de Fontreboule et des Moulières. Celui du village date de 1935, il sert encore à quelques lessives et aux jeux des enfants pendant l'été. La bugade (la grande lessive) se fait autrefois à la rivière.

L'eau de la rivière est claire et riche en poissons et en écrevisses qui sont revendues aux restaurants de Lodève ou agrémentent les repas de fête. Carafes à poissons et balances à écrevisses sont alors utilisées, pour un petit braconnage couramment et ouvertement pratiqué. Les enfants font des pêches abondantes de goujons, et des élevages de têtards dans des bocaux. Mais en l'absence de tout-à-l'égout, la rivière charrie aussi des immondices.

L'adduction d'eau dans la commune se fait en 1965, et le luxe de l'eau au robinet met fin aux corvées d'eau.

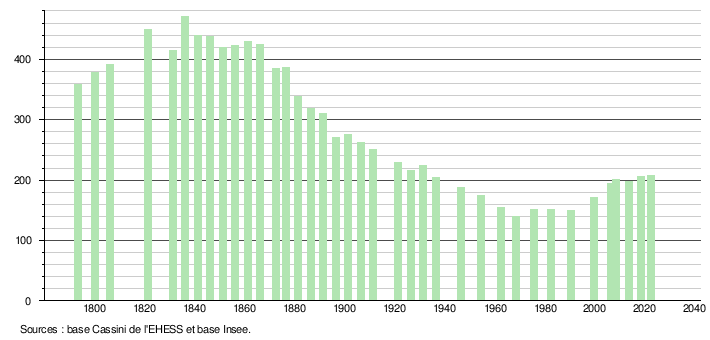

Evolution de la population

Patrimoine

Le château

Il est édifié sur la rive droite du Laurounet et est la propriété des évèques de Lodève. Bernard Gui y meurt en 1391.

Il est rebâti au cours des XVIIème et XVIIIème siècles (la porte d'entrée est datée de 1784 et la fenêtre sur la cour de 1789) contre les vestiges d'une enceinte fortifiée dont il reste une tour et des fragments de mur datant du XIVème siècle. Le balcon en fer forgé est de la fin du XVIIIème siècle. La demeure possède un étage carré et un étage en surcroît. Le gros oeuvre est en grès et moellons, le toit à long pans dont la croupe est recouverte de tuiles creuses.

Ce château est une propriété privée qui ne se visite pas.

La Maison du prieur

Située dans le village, elle est probablement entièrement construite en 1676, date inscrite au fronton de la porte d'entrée

La chapelle Saint-Pierre-du-Cros

Cette chapelle wisigothique, de style pré-roman, est un des rares exemples locaux d'art paléochrétien. Elle est établie dns la vallée du Rauzet, sur l'ancien chemin qui, de Lodève rejoint au Perthus la grande voie du Larzac (ancienne voie romaine). Elle est mentionnée pour la première fois en 817.

Son nom de Saint-Pierre-du-Cros vient sans doute de la croix dressée au bord du chemin. Il n'en reste que le chevet, la nef ayant été emportée par le Rauzet devenu torrentiel.

Elle a peut-être été construite sur le lieu d'un culte païen dédié à une divinité des eaux.

L'église Sainte-Marie

Elle est mentionnée pour les premières fois en 817 et 844. Témoin de l'art roman en Lodévois, elle a subi de nombreux remaniements au cours du temps, en fonction des évènements et au gré des besoins. Elle possède une nef des XIème et XIIème siècles, voûtée en berceau brisé, refaite au XVIIIème siècle. L'abside d'origine est démolie à cette époque et remplacée par un chevet plat et deux chapelles latérales.

Il ne subsiste aucun vestige de l'église primitive fondée au IXème siècle.

Pierre Décan de Posquières, évêque de Lodève de 1154 à 1161, achète la seigneurie de Lauroux en 1161 et fait construire la tour carrée du clocher.

L'église est fortifiée au XIVème siècle. Aujourd'hui, une partie des fortifications sont visibles.

Vers 1680, le chœur s'enrichit du retable actuel, bel exemple de baroque provincial, ses colonnes jumelées portent un fronton interrompu, orné de deux figures féminines qui encadrent une statue de la Vierge dans une niche.

Le clocher, probablement surélevé, est doté d'une cloche fondue en 1699 et classée au titre des Monuments historiques en 1942.

Le XIXème siècle ajoute ses transformations dans la décoration et le mobilier : murs peints de fausses pierres et voûtes étoilées, réfection des vitraux, mise en place du maître-autel en marbre. Les vitraux sont l'œuvre d'Alexandre Mauvernay (1810/1898), maître verrier de Saint-Galmier (Loire), auteur des verrières du chœur de la cathédrale Saint-Fulcran de Lodève.

Au début du XXème siècle, un carrelage bicolore recouvre le dallage ancien.

Vers 1960, des travaux de restauration intérieure, décrépissage, suppression des bancs de famille, du chemin de croix et des statues saint-sulpiciennes sont entrepriss. Le chœur abrite aujourd'hui l'ancienne table d'autel de Saint-Pierre-du-Cros. La restauration extérieure et des vitraux a eu lieu récemment.

Les croix

La commune est jalonnée de belles croix de chemin, en pierre taillée : la croix des Sièges datée de 1780, celles de la Tourelle, du Tailleur, de Regard datée de 1743 ou du pré de Latude ; d'autres, remplaçant parfois des croix plus anciennes, sont en ferronnerie, celles de Fontreboule datée de 1832, de Labeil, de Saint-Pierre, de Jean de Thomas. Sur la place principale du village, appelée le Portail, se dresse une croix de mission monumentale en fonte, décorée des instruments de la Passion, est érigée au XIXèmesiècle. Certaines croix sont malheureusement endommagées ou ont disparu, à la suite de travaux agricoles, comme celle de Pradines.

Les grottes

L'environnement est riche en grottes.

La plus grande et la plus belle est la grotte de Labeil, traversée par une rivière souterraine. L’environnement immédiat de cette grotte offre des conditions propices à l’installation pérenne de l’homme : hautes falaises exposées au Sud, protectrices des vents du Nord ; forêt de feuillus avec gibier abondant ; sols propices aux cultures de céréales, et présence abondante de l’eau ; de plus, le porche, qui domine la vaste plaine de l’Hérault, permet une surveillance d’un vaste territoire jusqu’à la Méditerranée.

Des vestiges importants attestent l’occupation des lieux par nos ancêtres préhistoriques. La Grotte, fouillée dans les années 1960 révèle de nombreuses sépultures. Parures, céramiques, objets de tous les jours sont exhumés, témoignant de plusieurs millénaires de présence humaine.

D'autres, telle la grotte aux fées, suscitent des légendes.

Personnages liés à la commune

Bernard Gui (1261/1331) Dominicain, évèque de Lodève, Inquisiteur très actif contre les Cathares, Vaudois et autres hérétiques.

Historien et hagiographe de son Ordre, il est l'auteur de nombreux ouvrages de grande importance dont, entre autres, le premier des manuels d'Inquisition, la Practica Inquisitionis hæreticae pravitatis (le Manuel de l'inquisiteur), rédigé entre 1319 et 1323, et portant sur les pratiques et les méthodes de l'Inquisition à l'usage de ses frères.

Historien et hagiographe de son Ordre, il est l'auteur de nombreux ouvrages de grande importance dont, entre autres, le premier des manuels d'Inquisition, la Practica Inquisitionis hæreticae pravitatis (le Manuel de l'inquisiteur), rédigé entre 1319 et 1323, et portant sur les pratiques et les méthodes de l'Inquisition à l'usage de ses frères.

Il rédige également un arbre de la généalogie des rois Francs (page enluminée de ce livre ci-contre). Cinq éditions sont produites entre 1313 et 1331. C'est la première fois qu'on trouve les mots arbre et généalogie dans un titre. À l'époque, la notion d'arbre généalogique n'est pas encore arrêtée. C'est également la première fois qu'on applique à une généalogie royale les représentations d'ordinaire réservées aux généalogies bibliques.

Il reçoit l'épiscopat de Jacques Duèze, le pape Jean XXII (1244/1334), en récompense de ses bons services, et il arrive à Lodève en 1324, à 63 ans.

Il laisse, semble-t-il, le souvenir d'un évêque très impliqué dans son diocèse.

Il meurt à Lauroux, résidence rurale des évêques de Lodève, le 30 décembre 1331.

Hameaux, quartiers, faubourgs, lieux-dits et écarts

Les Moulières, Pradines, Les Condamines.

Fontreboule que plusieurs de mes ancêtres ont habité, tout comme dans le hameau suivant.

Labeil : La bergerie est nichée au creux d'une baume, qui est une falaise naturellement évidée à sa base sous l'action de cours d'eau situés beaucoup plus bas. Plusieurs sentiers de randonnée parcourent les corniches de ce cirque verdoyant où l'eau est omniprésente.

Entre le hameau des Sièges et celui de Labeil, s'étend un plateau pittoresque où se succèdent des élévations arrondies, au sol caillouteux et squelettique, des dolines, cuvettes à fond plat tapissées d'argiles rouges, parfois creusées d'un aven.

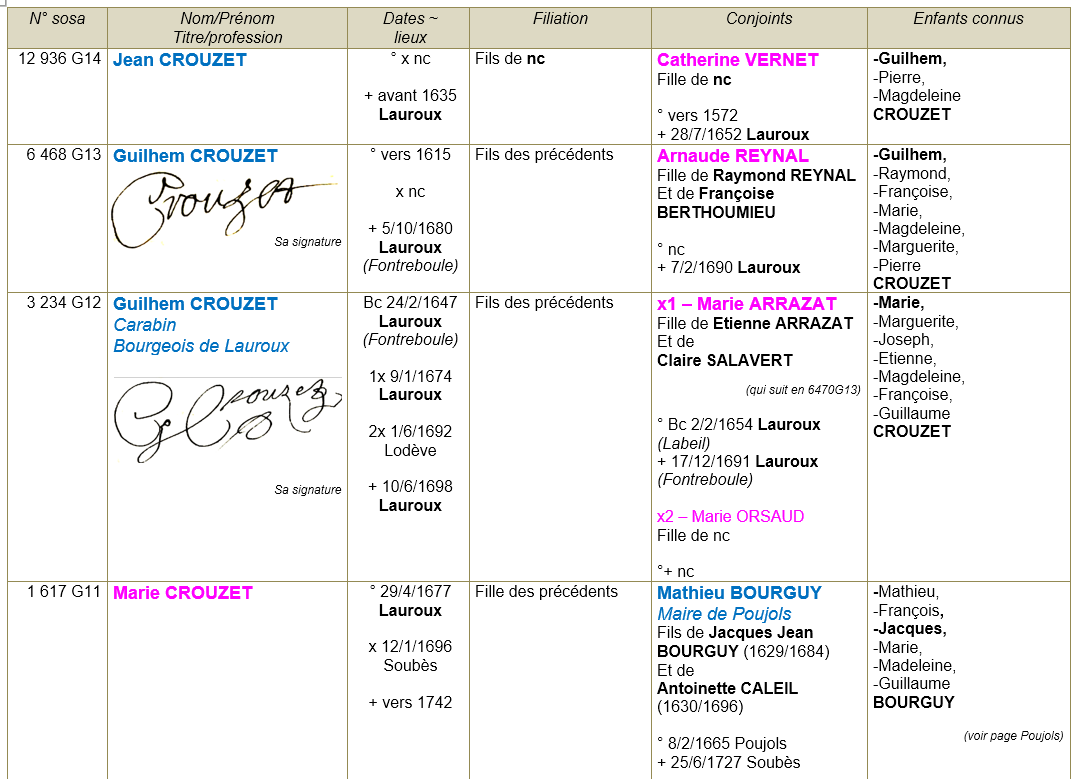

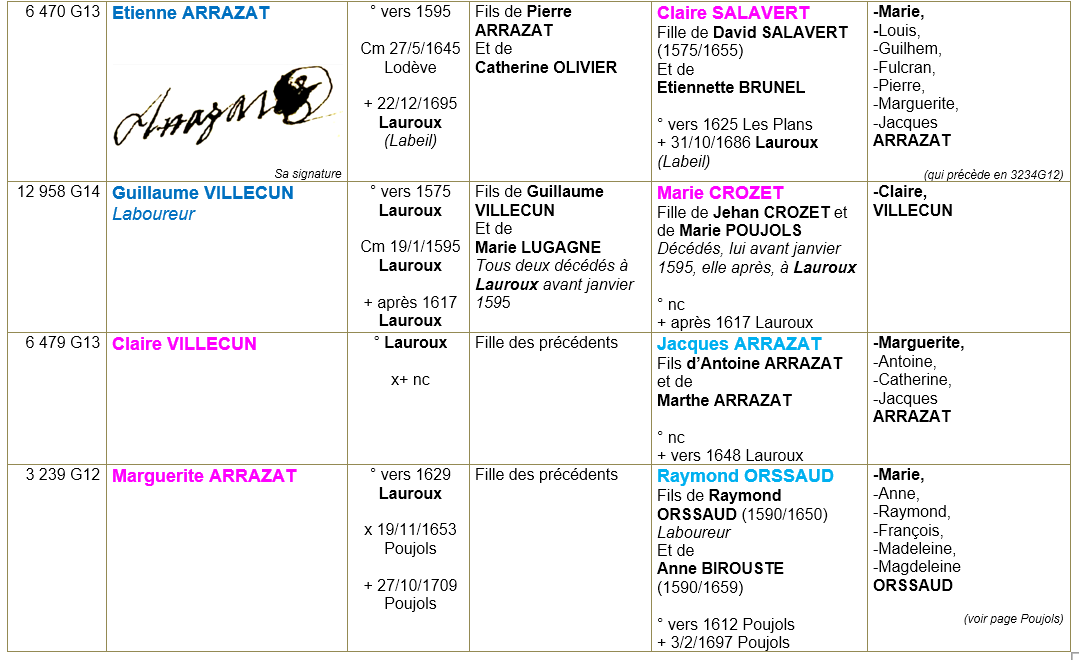

Mes ancêtres de Lauroux

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, livres, revues, articles, journaux .... : Wikipedia...

Date de dernière mise à jour : 24/08/2025