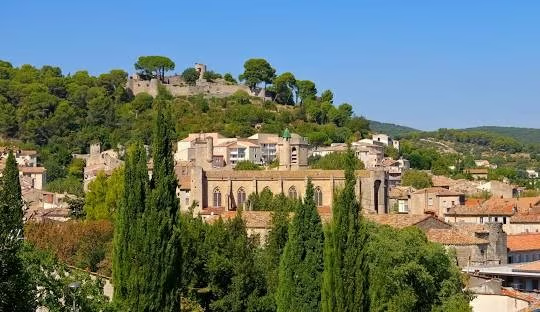

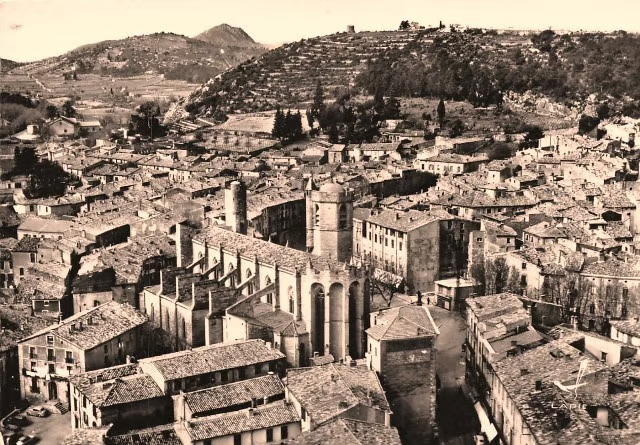

Clermont l'Hérault

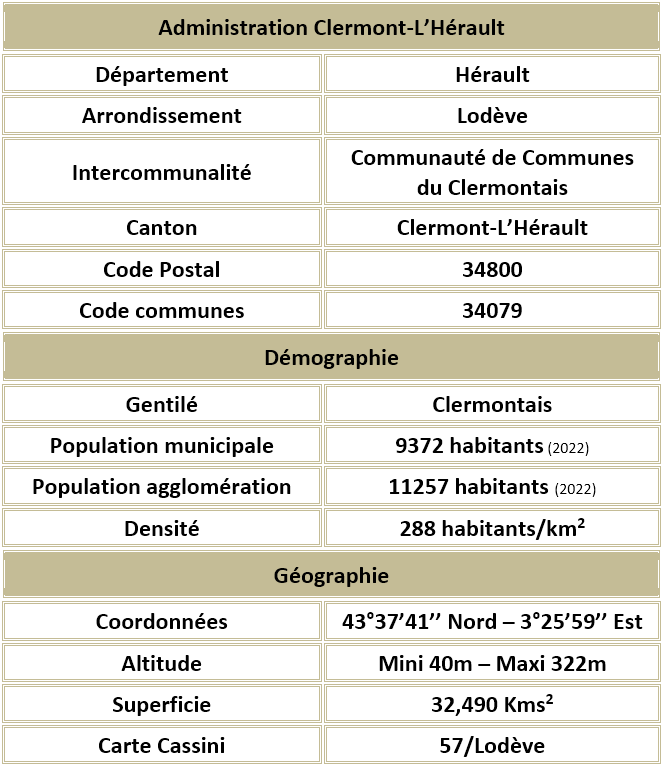

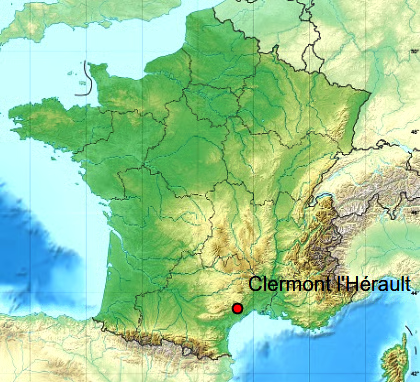

Cette commune urbaine, chef-lieu de canton, est située à 48Kms environ à l'Ouest de Montpellier, à mi-chemin entre la mer Méditerranée au Sud et le Parc National des Cévennes au Nord.

Cette commune urbaine, chef-lieu de canton, est située à 48Kms environ à l'Ouest de Montpellier, à mi-chemin entre la mer Méditerranée au Sud et le Parc National des Cévennes au Nord.

Elle possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000, le Salagou et huit zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les communes limitrophes sont : Le Bosc, Brignac, Canet, Celles, Ceyras, Lacoste, Liausson, Mourèze, Nébian, Octon et Villeneuvette.

La ville est jumelée avec : San Gimignano (Italie), Gauting (Allemagne) et Patchway (Grande-Bretagne).

Toponymie

Étymologiquement, Clermont est tiré du latin Clarus Mons probablement en raison de sa situation de colline orientée vers le soleil levant.

Via publica mercatorum Claromontensium vers 1140, apud Claromontem castrum en 1158, lo castel de Clarmon en 1161, Clermont de Lodève en 1529, Clermont-Lodève sous l'Ancien Régime, Clermont de l'Hérault au printemps 1790.

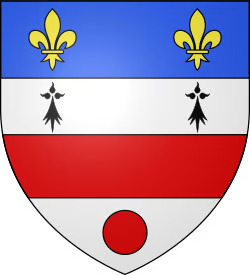

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi :

D'argent à la fasce de gueules accompagnée de deux mouchetures d'hermines en chef et d'un tourteau aussi de gueules en pointe, au chef d'azur chargé de deux fleurs de lys d'or.

Hydrographie

Le territoire de la commune est drainée par la Lergue, le Salagou, le Garel, le Ronel, les ruisseaux de Creissels, des Servières et du Lieutre et par divers autres petits cours d'eau.

Le lac artificiel du Salagou

En 1959, la décision de construire le barrage du Salagou est prise par le Conseil Général de l’Hérault pour constituer une réserve d’eau utile à l’irrigation et pour lutter contre les crues de l’Hérault. Les travaux durent de 1964 à 1968. Ce barrage est une véritable prouesse d’innovation technique. Achevé en 1969, il se remplit en 2 ans seulement.

D’une superficie de 750ha, il s’étend sur les communes de Clermont l’Hérault, Liausson, Octon, Salasc, Celles et Le Puech. Son volume est de 103 millions de m3 et sa longueur atteint 7km. Sa profondeur moyenne est de 15m (55m au plus profond). En aval du barrage, le Salagou rejoint la Lergue qui se jette ensuite dans l’Hérault.

Histoire

Histoire

La ville actuelle est une création d’origine médiévale mais la présence humaine sur son territoire remonte à la Protohistoire.

Durant l'Age du Fer (du VIIIème au IIème siècle avant J.-C.), Clermont constitue avec la Ramasse l'un des principaux oppida de la Celtique Méditerranéenne. Elle est située à un emplacement stratégique, au carrefour de voies de communication, d’une part entre le Massif Central et le littoral, et d’autre part entre la vallée du Rhône et la vallée de la Garonne.

Les premières traces d’occupation sont mises au jour sur la colline de la Ramasse, où est découvert un oppidum gaulois, daté entre le VIème et le IIIème siècle avant notre ère. A cette époque, les populations locales commercent avec les colons grecs d’Agde.

Au Ier siècle avant J.-C., les Romains s’installent dans la plaine sur le site de Peyre-Plantade (pierre plantée), en limite des cités de Béziers et de Lodève. Ce site indique l’existence d’un carrefour routier. Durant l’Antiquité, le territoire est traversé par la voie romaine dite de Cessero à Segodunum (de Saint-Thibéry à Rodez), qui draine un important trafic de marchandises et de bestiaux. Il existe alors une agglomération principale de 5 à 6ha ainsi qu'une zone habitée périphérique de 12ha. Les vestiges d'un établissement thermal sont mis au jour par l’Inrap. Plusieurs villas sont répérées : à l’Estagnol et autour de la colline de Gorjan.

La ville actuelle est fondée au début du XIIème siècle par une puissante Famille aristocratique, les Guilhem, issus du lignage carolingien des Deux Vierges.

En 1140, un acte du Cartulaire de Gellone mentionne pour la première fois Clermont en tant que ville et marché. Le premier château et la première église Saint-Paul sont bâtis à cette époque. A la fin du XIIème siècle, le seigneur est un des plus puissants de la région.

À partir de 1250, le château est transformé et tours et remparts le ceinturent. La ville connaît une certaine prospérité avec la production de draps, son marché et une foire annuelle. Des moulins à blé, des moulins drapiers et des tanneries s'installent sur les berges du Rhône.

Dès la fin du XIIIème siècle, la ville s’accroît au-delà de son enceinte, autour des établissements monastiques.

Les habitants obtiennent des seigneurs des franchises, qu’ils perdent en 1242 à la suite d’une révolte, avant de les retrouver en 1347.

Au XVIème siècle, la ville est le théâtre d’affrontements entre Catholiques et Protestants.

Pendant les guerres de Religion, l’église Saint-Paul est fortifiée, tandis que les couvents des Dominicains et des Bénédictines de Gorjan sont ruinés.

Au XVIIème siècle, l’industrie drapière devient prédominante avec de riches marchands-fabricants commerçant avec les Échelles du Levant. En 1673, Colbert encourage la création de la Manufacture Royale de Villeneuve-les-Clermont (Villeneuvette). Quelques autres manufactures s’établissent le long du ruisseau du Rhônel, ainsi que de nombreuses tanneries.

Cette prospérité est perceptible par la construction de quelques belles demeures bourgeoises.

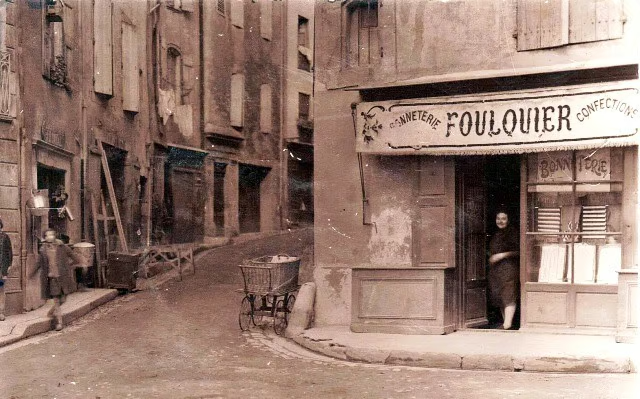

Au XVIIIème siècle, la ville se divise en deux parties : Rougas qui correspond au centre ancien et les nouveaux quartiers appelés Saint Paul car ils se situent autour de l’église. Les tisserands sont installés au Pioch dans les ruelles de la ville haute autour de Gorjan. Non loin de la mairie, rue de la poulaillerie, il y a les fabriques de chapeaux. Les tanneries se trouvent rue des Calquières.

Lors de la Révolution Française, les citoyens se réunissent au sein de la société révolutionnaire, la société des amis de la liberté, créée en décembre 1790 et par réaction, une société contre-révolutionnaire se constitue en juillet 1791.

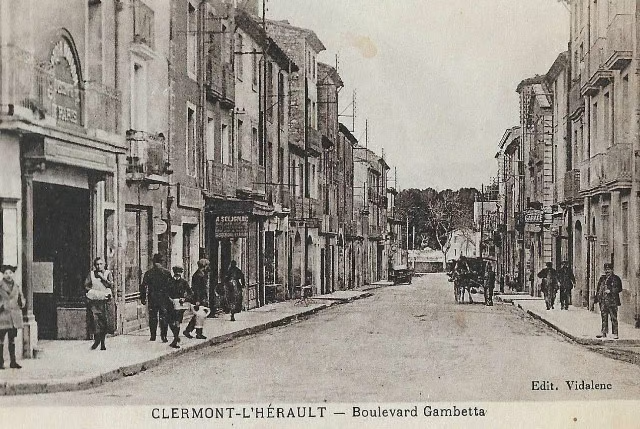

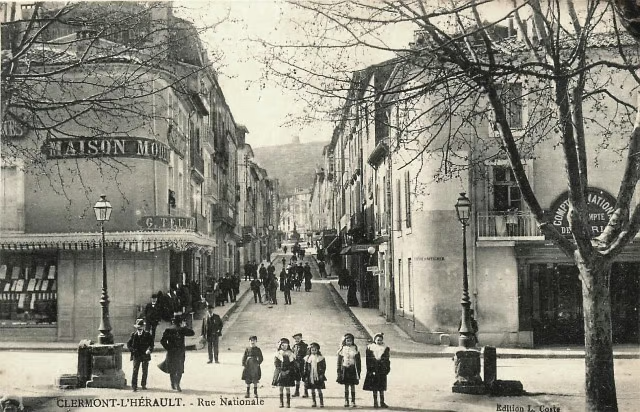

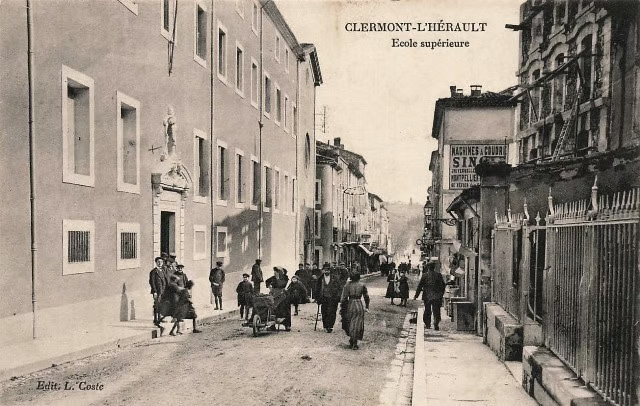

Au XIXème siècle, la ville connaît son apogée commercial et industriel basé sur le textile. Les manufactures sont transformées en usines modernisées grâce aux machines à vapeur et aux métiers mécaniques. Cette industrie enrichit une bourgeoisie dynamique.

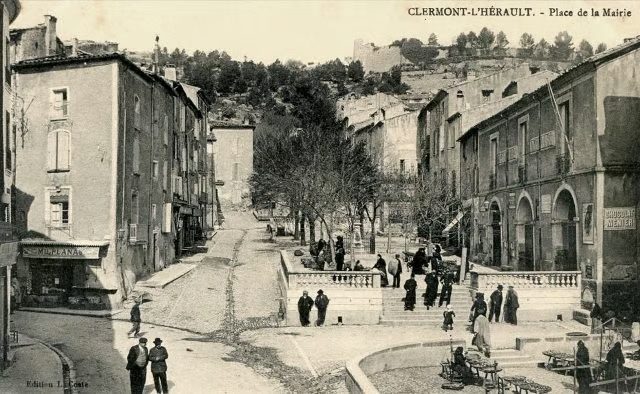

La ville connaît alors de nombreux aménagements et embellissements.

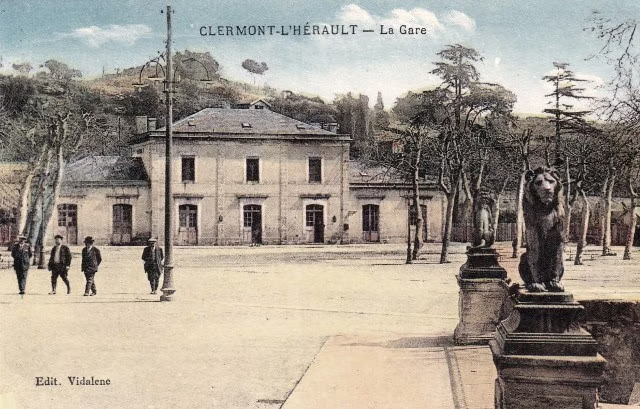

Avec l’arrivée du Chemin de Fer le négoce des vins et autres denrées se développe à son tour. A la fin du siècle, Clermont s’étend vers l’Est et le quartier de la gare, construite en 1863, devient le moteur économique de la ville. En témoignent quelques édifices de grands négociants : les établissements Lacombe, Salasc, Vernazobres (de mes ancêtres ?)…

La commercialisation des vins et du raisin de table occupe une grande place dans l’économie locale jusqu’aux années 1980, offrant des débouchés à une population des petits propriétaires exploitants.

Les années 1930, voient la fin des activités drapières mais la ville reste un bourg-centre commercial important avec son marché hebdomadaire du mercredi.

La modernisation des équipements se prolonge tout au long du XXème siècle : l'adduction d’eau, l'arrivée du gaz puis de l’électricité et l’assainissement.

De nouveaux quartiers résidentiels et des zones industrielles et commerciales se développent et les sites touristiques des alentours (Lac du Salagou, Cirque de Mourèze, ancienne manufacture de Villeneuvette, Lacoste, le Canyon du Diable …) participent également à ce développement.

Les seigneurs et gens de la noblesse

Le premier seigneur descend directement de mon ancêtre Guilhem de Gellone (751/812, portrait 1 de gauche) fondateur de l’Abbaye de Gellone, gouverneur de la Marche d'Espagne, marquis de Septimanie, duc d'Aquitaine, comte de Toulouse et de Razès mais la partie centrale du château, bien antérieure à l’arrivée de Saint Guîlhem à Gellone, prouve que la baronnie de Clermont est déjà très importante et protège de nombreuses agglomérations.

Le premier seigneur descend directement de mon ancêtre Guilhem de Gellone (751/812, portrait 1 de gauche) fondateur de l’Abbaye de Gellone, gouverneur de la Marche d'Espagne, marquis de Septimanie, duc d'Aquitaine, comte de Toulouse et de Razès mais la partie centrale du château, bien antérieure à l’arrivée de Saint Guîlhem à Gellone, prouve que la baronnie de Clermont est déjà très importante et protège de nombreuses agglomérations.

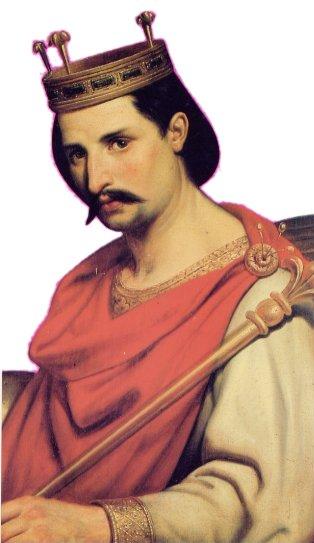

Bérenger Ier de Guilhem de Clermont (1047/1106) fils d'Arsinde de Millau et de Guilhem de Lodève (985/1047), époux en 1ères noces de Loupiane de Loupian puis en secondes noces d'Hélisabeth de Clermont-Lodève, fait fortifié Clermont et le château-fort après les destructions causées par les guerres entre mon ancêtre Hugues Capet (939/996, portrait 1 de droite) et Charles de Lorraine (953/991). Il fait allégeance à Hugues Capet.

Avec sa première épouse Loupiane, ils donnent aux monastères de Psalmodi et de Joncels l’église Sainte-Cécile-du-Chat à Loupian en 1086 et vendent l’église de Caux et ses dépendances, tout en gardant des droits seigneuraux.

En juillet 1100, avec sa seconde épouse Hélisabeth et leur fils Guilhem, il se rend au monastère de Gellone pour faire une donation de ses droits sur l'église, les dimes, et le cimetière de Saint-Martin.

En 1101, il se croise et rejoint l'armée de Bernard Aton IV Trencavel (1066/1129) vicomte de Béziers. Il reste 4 ans en Terre Sainte.

Il apparait la dernière fois à Lieussac (Montagnac) où il préside, en 1106, une assemblée de châtelains.

Bérenger Ier est l'ancêtre du lignage des Clermont, il est à l'origine de 14 générations de seigneurs de Clermont-Lodève.

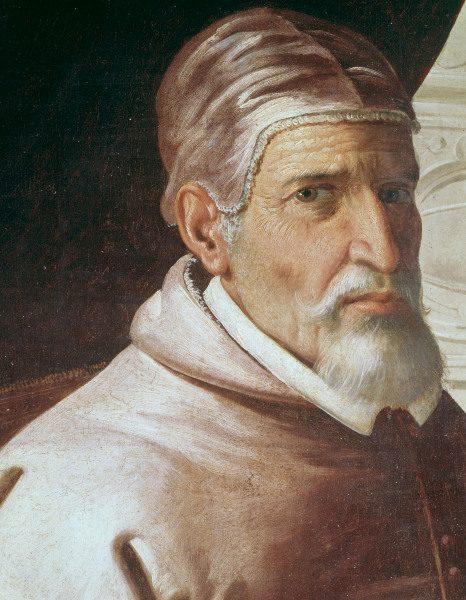

Aymeri de Guilhem de Clermont (1095/1109), fils du précédent et époux d'Isabelle d'Anduze, s’engage à la 1ère croisade prônée par Eudes de Châtillon, pape Urbain II (1035/1099, portrait 2 de droite). Il est envoyé pour reconnaître la place d’Antioche où il meurt en 1109.

Aimeric II de Clermont (1160/1239) est l’un des plus puissants de la région à la fin du XIIème siècle. Il donne aux Hospitaliers de Saint-Jean, établis depuis  1147 à Nébian, les biens possédés à la Villa de Sainte-Eulalie-de-Cernon (ancien domaine des Templiers). Il épouse en 1204 Marie de Montpellier (1182/1213), fille de Guilhem VII de Montpellier (1130/1172) et devient un des fidèles du comte Raymond VI de Toulouse (1156/1222). En 1209, il achète à Simon de Montfort (1160/1218, portrait 2 de gauche) la ville de Gignac pour 200 000 Sous Melgoriens. Il porte secours à l’évêque de Lodève, Pierre Raymond de Montpeyroux, pour arrêter le soulèvement des Albigeois. Il se fait enterrer au cimetière des Hospitaliers de Nébian.

1147 à Nébian, les biens possédés à la Villa de Sainte-Eulalie-de-Cernon (ancien domaine des Templiers). Il épouse en 1204 Marie de Montpellier (1182/1213), fille de Guilhem VII de Montpellier (1130/1172) et devient un des fidèles du comte Raymond VI de Toulouse (1156/1222). En 1209, il achète à Simon de Montfort (1160/1218, portrait 2 de gauche) la ville de Gignac pour 200 000 Sous Melgoriens. Il porte secours à l’évêque de Lodève, Pierre Raymond de Montpeyroux, pour arrêter le soulèvement des Albigeois. Il se fait enterrer au cimetière des Hospitaliers de Nébian.

Même si la croisade contre les Albigeois (1209-1229) ébranle leur pouvoir, les Guilhem de Clermont parviennent à conserver leurs domaines. Néanmoins, ils doivent se soumettre aux évêques de Lodève qui imposent progressivement leur suzeraineté sur Clermont au XIIIème siècle.

Même si la croisade contre les Albigeois (1209-1229) ébranle leur pouvoir, les Guilhem de Clermont parviennent à conserver leurs domaines. Néanmoins, ils doivent se soumettre aux évêques de Lodève qui imposent progressivement leur suzeraineté sur Clermont au XIIIème siècle.

Bérenger II de Clermont (1186/1249) fils du précédent, prend parti pour le roi de France Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270, portrait 3 de droite) lors du sou lèvement du comte Raymond VII de Toulouse (1197/1249) et résiste au soulèvement de ses vassaux conduit par ses propres frères Aymeri Ermengaud et Paul Raymond. Il obtient du roi la suppression des droits communaux accordés à la ville en l’an 869 par mon ancêtre le roi Charles dit Le Chauve (823/877, portrait 3 de gauche). C'est alors le début d’une longue période de luttes de la part des Clermontais pour retrouver leurs droits communaux. En 1246, il s’empare par la force des biens de l’Hôpital de Clermont, il faut l’intervention de Sinibaldo de Fieschi, pape Innocent IV (1180/1243), pour qu’il consente à les restituer.

lèvement du comte Raymond VII de Toulouse (1197/1249) et résiste au soulèvement de ses vassaux conduit par ses propres frères Aymeri Ermengaud et Paul Raymond. Il obtient du roi la suppression des droits communaux accordés à la ville en l’an 869 par mon ancêtre le roi Charles dit Le Chauve (823/877, portrait 3 de gauche). C'est alors le début d’une longue période de luttes de la part des Clermontais pour retrouver leurs droits communaux. En 1246, il s’empare par la force des biens de l’Hôpital de Clermont, il faut l’intervention de Sinibaldo de Fieschi, pape Innocent IV (1180/1243), pour qu’il consente à les restituer.

Bérenger III de Clermont (1240/1280) comme son père, ne cesse de tenter de s’accaparer des biens et des droits communaux. En 1254, une excommunication du pape Innocent IV est levée lorsqu’il consent à rendre hommage à l’Évêque de Lodève, Guillaume de Caselles. Il reçoit du roi Philippe dit Auguste (1165/1223, portrait 4 de droite) des lettres dans lesquelles le roi loue la Maison de Clermont pour son soutien à l'Eglise et à l'Etat. Il vend en 1263 à l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem la ville de Liausson pour

Bérenger III de Clermont (1240/1280) comme son père, ne cesse de tenter de s’accaparer des biens et des droits communaux. En 1254, une excommunication du pape Innocent IV est levée lorsqu’il consent à rendre hommage à l’Évêque de Lodève, Guillaume de Caselles. Il reçoit du roi Philippe dit Auguste (1165/1223, portrait 4 de droite) des lettres dans lesquelles le roi loue la Maison de Clermont pour son soutien à l'Eglise et à l'Etat. Il vend en 1263 à l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem la ville de Liausson pour  5 000 Sous Melgoriens, se réservant l’ost et la chevauchée. De 1250 à 1268, les habitants recommencent à nommer des Syndics Communaux malgré l’interdiction antérieure, Bérenger obtient la confirmation de la sanction. Jacques Ier d’Aragon (1208/1276, portrait 4 de gauche) vient en personne à Clermont soutenir son cousin contre la création des Syndics qui amènent le désordre. En 1270, Bérenger accepte la nomination de quatre syndics spéciaux. En 1274, moyennant le paiement de 12 000 Sous Melgoriens, il consent à rétablir le Consulat.

5 000 Sous Melgoriens, se réservant l’ost et la chevauchée. De 1250 à 1268, les habitants recommencent à nommer des Syndics Communaux malgré l’interdiction antérieure, Bérenger obtient la confirmation de la sanction. Jacques Ier d’Aragon (1208/1276, portrait 4 de gauche) vient en personne à Clermont soutenir son cousin contre la création des Syndics qui amènent le désordre. En 1270, Bérenger accepte la nomination de quatre syndics spéciaux. En 1274, moyennant le paiement de 12 000 Sous Melgoriens, il consent à rétablir le Consulat.

Raymond Bérenger IV de Clermont (1240/1325) En 1250, il souscrit aux côtés de son oncle, le chanoine Raimond de Clermont, prieur de Saint-André-de-Novigens, à un compromis entre leur cousin issu de germain, Jacques Ier roi d'Aragon, et l'évêque de Maguelonne. En 1271, il épouse Helix de Boussagues (1240/1325) fille du seigneur de Boussagues, dame de Saint-Gervais et vicomtesse de Nébozan. Il succède a son père en 1275 et viole l'accord que son père et lui ont fait avec leur vasseaux l'année précédente. Ces derniers réclament le remboursement des 13 000 Sous Melgroriens payés. Une nouvelle transaction a lieu, elle renferme un grand nombre d'articles relatifs aux franchises, à la justice, aux droits de chasse et de pêche, de fouage, de fours, de moulins, etc...

Il est écuyer, seigneur de Clermont-Lodève, co-seigneur du château de Mourèze, seigneur de Brusques et de Murasson et seigneur de Boussagues par mariage.

Bérenger V de Clermont (1272/1357) épouse en 1306 Guilhemette Nogaret (1285/1357). Sous sa baronnie est fondé en 1350 par Englesian de Loziéres le couvent des Bénédictines de Gorjan. Il décède sans enfant, son neveu lui succéde.

Déodat Ier de Clermont (1280/1325) épouse vers 1310 Catherine de Péan.

Bérenger VI de Clermont (1325/1360) Etant émancipé, il confirme avec son père ene 1346, la transaction passée entre son oncle Béranger V et ses vassaux. En 1353 il donne aux consuls de Clermont quittance générale des 4000 livres accordées par la communauté pour l'octroi du Consulat fait par son prédécesseur. En 1357 il fait don à la ville de la fontaine du Sarac.

Déodat II de Clermont (1350/1404) épouse en 1372 Elisabeth de Roquefeuil (1355/1427). En 1379, une entente de quelques Clermontais avec les troupes anglaises de routiers, entrainant des émeutes et une sédition, est réprimée par l'exécution de 11 personnes dont 2 consu ls.

ls.

Arnaud de Clermont (1373/1423) fils du précédent, épouse en 1391 Marie d'Apchier. Il fait réparer les murailles de Clermont et aménager les portes de Faubourg.

Arnaud de Clermont, fils du précédent.

Tristan de Clermont (1380/1432) frère du précédent, lui succède en 1414, il épouse Catherine des Ursins (1400/1429) comtesse de Cupertino, fille du Prince de Tarente, leur second enfant, Isabelle de Clermont (1424/1465, portrait 5 de droite), devient reine de Naples en 1444 en épousant le roi Ferdinand 1er de Naples (1423/1494).

Cette alliance donne à la Famille des Guilhem de Clermont un prestige supplémentaire.

Raymond de Clermont (1400/1475) fils du précédent, il meurt sans enfant.

Antoinette de Clermont (+1464) fille de Tristan, hérite de son père à condition qu’elle épouse son cousin germain, Pons de Caylus avec obligation pour lui de prendre le nom et les armes des Guilhem de Clermont ;  Pons de Caylus de Guilhem de Castelnau (1350/1419), vicomte de Nébozon, épouse Antoinette de Clermont en 1441. Il assiste aux États de la Province en 1436 à Béziers, il est député par les États pour faire cesser les dévastations de Rodrigue de Villandrado (1386/1457), cruel chef de bande de mercenaires pendant la Guerre de Cent Ans, il y parvient moyennant le versement de 700 écus d’or.

Pons de Caylus de Guilhem de Castelnau (1350/1419), vicomte de Nébozon, épouse Antoinette de Clermont en 1441. Il assiste aux États de la Province en 1436 à Béziers, il est député par les États pour faire cesser les dévastations de Rodrigue de Villandrado (1386/1457), cruel chef de bande de mercenaires pendant la Guerre de Cent Ans, il y parvient moyennant le versement de 700 écus d’or.  Il assiste en tant que baron à divers États, en 1446, 1451, 1456 et est député pour présenter les cahiers de doléance au roi Charles VII (1403/1461, portrait 5 de gauche), il est présent en 1429 à la levée du siége d’Orléans par Jeanne d’Arc (1412/1431). En 1462, le roi Louis XI (1423/1483, portrait 6 de droite) le nomme gouverneur du Languedoc et commissaire du roi. Il prend part à la conquête du Roussillon et de la Cerdagne. Il est nommé lieutenant du roi dans les comtés du Roussillon et de Cerdagne. En 1463, le roi le désigne comme principal commissaire pour réunir les États à Montpellier, également en 1464 pour ceux du Puy. En 1465, veuf de son épouse, il épouse Gérantone de Poitiers, qui lui apporte sa terre de Cessenon.

Il assiste en tant que baron à divers États, en 1446, 1451, 1456 et est député pour présenter les cahiers de doléance au roi Charles VII (1403/1461, portrait 5 de gauche), il est présent en 1429 à la levée du siége d’Orléans par Jeanne d’Arc (1412/1431). En 1462, le roi Louis XI (1423/1483, portrait 6 de droite) le nomme gouverneur du Languedoc et commissaire du roi. Il prend part à la conquête du Roussillon et de la Cerdagne. Il est nommé lieutenant du roi dans les comtés du Roussillon et de Cerdagne. En 1463, le roi le désigne comme principal commissaire pour réunir les États à Montpellier, également en 1464 pour ceux du Puy. En 1465, veuf de son épouse, il épouse Gérantone de Poitiers, qui lui apporte sa terre de Cessenon.

Tristan II de Guilhem de Castelnau (1455/1498) fils aîné du précédent, épouse en 1474 Catherine d’Amboise (1450/1529). Il est chambellan des rois Charles VIII

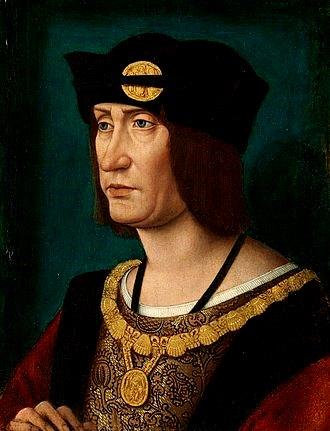

Tristan II de Guilhem de Castelnau (1455/1498) fils aîné du précédent, épouse en 1474 Catherine d’Amboise (1450/1529). Il est chambellan des rois Charles VIII  (1470/1498, portrait 6 de gauche) et Louis XII (1462/1515, portrait 7 de droite).

(1470/1498, portrait 6 de gauche) et Louis XII (1462/1515, portrait 7 de droite).

De cette union naissent 9 enfants qui par leurs actions, leurs mariages, leur postérité accroissent encore la renommé de la Famille des Guilhem de Castelnau.

Louis de Guilhem de Castelnau (1475/1501) est baron de Clermont de 1498 à 1501.

Pierre de Guilhem de Castelnau (1480/1539) succéde à son frère. Il épouse en 1514 Marguerite de la Tour d'Auvergne (1500/1572) fille d’Antoine de la Tour d'Auvergne (1479/1527), vicomte de Turenne. Il est lieutenant du roi en Languedoc en 1525, commissaire du roi aux États de Montpellier en 1526, lieutenant d’Anne de Montmorency (1493/1567), gouverneur du Languedoc, la même année. Il fait rassembler à Clermont en 1527 les États du Languedoc, probablement la plus importante réunion de toute son histoire.  En 1529, il fait assembler les communes du Languedoc pour veiller à la défense du pays contre les bandes de pillards de Gaillard de Villemaurs et Antoine de Lamy. En 1530, il est capitaine d’une compagnie de gens d’Armes. En 1533, il est nommé sénéchal de Carcassonne par le roi François 1er (1494/1547, portrait 7 de gauche) qu’il reçoit à Toulouse en août 1533.

En 1529, il fait assembler les communes du Languedoc pour veiller à la défense du pays contre les bandes de pillards de Gaillard de Villemaurs et Antoine de Lamy. En 1530, il est capitaine d’une compagnie de gens d’Armes. En 1533, il est nommé sénéchal de Carcassonne par le roi François 1er (1494/1547, portrait 7 de gauche) qu’il reçoit à Toulouse en août 1533.

Jacques de Guilhem de Castelnau (+1586), fils du précédent, est le second sénéchal de Carcassonne en 1536, lieutenant de Montmorency et gouverneur du Languedoc. Malgré cette charge, il embrasse l’état ecclésiastique en 1539. Il est nommé évêque de Saint-Pons-de-Thomières par cession de son oncle le cardinal François Guillaume de Castelnau de Clermont. Il ne prend pas possession de son siège épiscopal qu'il fait administrer par un vicaire général, Michel Saret, prévôt de l'église de Montpellier, qu'il nomme en 1540. Il cumule comme commendataire les bénéfices ecclésiastiques : à partir de 1538, il est abbé de l'abbaye Saint-Florent de Saumur, puis à partir de 1540, de l'abbaye Notre-Dame de Candeil et de l'abbaye Notre-Dame de Bonneval. En 1548, il est envoyé par le roi siéger au Concile de Bologne.

Guy Ier de Guilhem de Castelnau (1521/1544) épouse Louise de Bretagne Avaugour (1516/1608) Fille d'Honneur de la reine de Navarre, Marguerite d'Angoulème (1492/1549, portrait 8 de droite) en 1542. Il est chambellan du roi François 1er, 3ème sénéchal de Carcassonne.

Guy II de Guilhem de Castelnau (1544/1581) est âgé d'un an à la mort de son père, son oncle, Jacques de Guilhem de Castelnau, évéque de Saint-Pons-de-Thomières, accepte d'être son tuteur. A la fin 1561, Guy II commande une compagnie de gens d’armes sous les ordres du vicomte Guillaume de Joyeuse (1520/1586). En 1565, il épouse Aldonce de Bernuy, vicomtesse de Rodde et de Lautrec, dame de Venez et de Saissac, elle figure à la Cour de la reine Catherine de Médicis (1519/1589), et hérite des biens de sa Maison qui s’ajoutent aux nombreuses possession de la Famille de Guilhem. Aldonce de Bernuy, se convertit au Calvinisme. Guy II tient le parti des Catholiques. En 1566, il devient sénéchal de Toulouse.

Alexandre de Castelnau de Clermont (+1621) il est un des tenants de la Ligue en Languedoc. En 1591, il se trouve dans l’armée d'Anne de Joyeuse (1560/1587) contre Henri de Montmorency (1534/1614). En 1593, il fait soumission au roi Henri IV (1553/1610, portrait 9 de droite) comme capitaine d’une compagnie de 50 hommes d’armes. Il épouse en 1594, Charlotte Catherine de Caumont (1565/?), fille du comte de Lauzun, Gabriel Nompar de Caumont, filleule du roi Charles IX (1550/1574) et de Catherine de Médicis. Il meurt assassiné par ses domestiques à Espalion.

Alexandre de Castelnau de Clermont (+1621) il est un des tenants de la Ligue en Languedoc. En 1591, il se trouve dans l’armée d'Anne de Joyeuse (1560/1587) contre Henri de Montmorency (1534/1614). En 1593, il fait soumission au roi Henri IV (1553/1610, portrait 9 de droite) comme capitaine d’une compagnie de 50 hommes d’armes. Il épouse en 1594, Charlotte Catherine de Caumont (1565/?), fille du comte de Lauzun, Gabriel Nompar de Caumont, filleule du roi Charles IX (1550/1574) et de Catherine de Médicis. Il meurt assassiné par ses domestiques à Espalion.

Gabriel Aldonce Catherine de Clermont (1600/1657, portrait 8 de gauche) épouse en 1626 Louise Marie Madeleine du Prat (1606/1670), fille de Michel Antoine du Prat, baron de Thoury et seigneur de Nantouillet. Leur fils, Louis de Clermont, marquis de Saissac et capitaine dc cavalerie au régiment d’Enghien, est tué en duel à Bordeaux en 1651 par le comte de Coligny. Leur second fils, Louis II de Clermont (1632/1705) devient le célèbre abbé de Clermont. En 1627, Gabriel participe au combat de Souilles, sous le roi Louis XIII (1601/1643), dans le camp du duc Henry II de Montmorency (1595/1632) contre le duc Henri II de Rohan (1579/1638) chef des religionnaires. En 1637, sous les ordres du duc d’Halwin, il va au secours de Leucate assiégé par les Espagnols, à la tête de 60 hommes.

Gabriel Aldonce Catherine de Clermont (1600/1657, portrait 8 de gauche) épouse en 1626 Louise Marie Madeleine du Prat (1606/1670), fille de Michel Antoine du Prat, baron de Thoury et seigneur de Nantouillet. Leur fils, Louis de Clermont, marquis de Saissac et capitaine dc cavalerie au régiment d’Enghien, est tué en duel à Bordeaux en 1651 par le comte de Coligny. Leur second fils, Louis II de Clermont (1632/1705) devient le célèbre abbé de Clermont. En 1627, Gabriel participe au combat de Souilles, sous le roi Louis XIII (1601/1643), dans le camp du duc Henry II de Montmorency (1595/1632) contre le duc Henri II de Rohan (1579/1638) chef des religionnaires. En 1637, sous les ordres du duc d’Halwin, il va au secours de Leucate assiégé par les Espagnols, à la tête de 60 hommes.

Louis Guilhem de Clermont (1632/1705, voir § suivant) épouse en 1698 Jeanne Thérèse Pélagie d'Albert de Luynes (1675/1756).

Louis Guilhem de Clermont (1632/1705, voir § suivant) épouse en 1698 Jeanne Thérèse Pélagie d'Albert de Luynes (1675/1756).

Constance de Clermont (1699/1715) succéde à son père à l’âge de 6 ans sous la tutelle de sa mère, mais elle meurt à l’âge de 16 ans.

Sa mère, Jeanne Thérèse Pélagie d'Albert de Luynes, hérite de tous les biens de la Maison de Clermont, vend le comté à Guillaume Castanier d’Auriac (1702/1765) conseiller d'Etat en 1751, gestionnaire des manufactures des Saptes, de Villeneuvette, et de Cuxac Cabardes.

Elle meurt à Paris le 14 Janvier 1756. De son vivant, elle donne les terres de la Maison de Clermont à son frère cadet Louis Joseph d’Albert de Luynes (1672/1758), prince de Grimberghen, comte d'Albert, qui les donne à son gendre Charles Louis Albert de Luynes (1717/1771, portrait 10 de droite), duc de Luynes et de Chevreuse.

Françoise Catherine Castanier de Couffoulens (1729/1814), marquise du Poulpry, marquise de Sérignan, vicomtesse du Bosc, baronne de Couffoulens, Arques, Escouloubre, Couiza, Castelreng, Cuxac, dame et seigneuresse des deux Saint-Amans (Valtoret et Labastide) et autres lieux... épouse en 1750 Jean Joseph Palarin (1714/1751), marquis de Loubère puis en 1757 le marquis Louis Marie de Poulpry (1701/1759), lieutenant général des armées du roi. Il se dit que la marquise pouvait venir de Paris à Carcassonne avec ses chevaux en couchant tous les soirs dans une de ses propriétés. A la Révolution Française, elle émigre en Allemagne, tous ses biens sont saisis et confisqués. Elle revient sous l’Empire et meurt sans descendance et dans la pauvreté. Elle est la dernière comtesse de Clermont-Lodève.

Chroniques communales et légendes locales

L'Abbé de Clermont

Second fils du baron Gabriel Aldonce de Clermont et de Louise du Prat (voir § Les seigneurs) Louis Guilhem de Clermont (1632/1705), marquis de Saissac, devient le célèbre Abbé de Clermont, dont le nom passe dans l’Histoire de France par la petite porte.

Ambitieux, débauché, libertin, n’ayant aucun espoir d’un héritage paternel, si ce n’est une bien modeste part, il prend le petit collet, état ecclésiastique honoraire,  il obtient un régiment de cavalerie et s’introduit dans le monde de la Cour.

il obtient un régiment de cavalerie et s’introduit dans le monde de la Cour.

Trichant au jeu, il gagne des sommes énormes au financier Barthélémy Herwart (1607/1676). En 1667, deux ans après, il achète la charge de maître de garde de robe du roi. En 1671, il est surpris en trichant au jeu du roi. Les mémoires de Saint Simon donnent des détails : le roi, Louis XIV (1643/1715, portrait de gauche) joue au brelan. Un soir où, il joue avec Saissac, M. de Louvois (marquis François Michel Le Tellier de Louvois) vient lui parler à l’oreille. Averti le roi confie son jeu à M. de Lorges pour qu’il continue à jouer, Saissac gagne fortement. M. de Loges averti le roi qui, discrètement, fait arrêter le garçon préposé au panier de cartes et de cartiers. Les cartes se trouvant pipées, le garçon avoue qu’il est sous les ordres de Saissac. Le lendemain, ce dernier est contraint de se défaire de sa charge et de repartir en Languedoc, peu après, il obtient du roi la permission de partir en Angleterre ou il y joue et gagne énormément.

Le lendemain, ce dernier est contraint de se défaire de sa charge et de repartir en Languedoc, peu après, il obtient du roi la permission de partir en Angleterre ou il y joue et gagne énormément.

Ses relations avec Georges Villiers (1628/1687), second duc de Buckingham, favori du roi d'Angleterre Charles Il (1630/1685, portrait de droite) lui facilitent son retour en France, il est mandaté par le duc pour proposer au roi de France une alliance secrète, moyennant une somme d’argent pour convaincre le Parlement anglais de maintenir l’alliance avec la France. En 1673, Saissac vient à Paris, sa mission ne réussit pas, mais, il obtient l’autorisation de rester en France avec l’obligation d’être hors de la vue du roi, mais il approche Philippe de France, duc d’Orléans (1640/1701, portrait 2 de gauche) et le dauphin, Louis de France (1661/1711) et finit par être admis à Versailles.

Ses relations avec Georges Villiers (1628/1687), second duc de Buckingham, favori du roi d'Angleterre Charles Il (1630/1685, portrait de droite) lui facilitent son retour en France, il est mandaté par le duc pour proposer au roi de France une alliance secrète, moyennant une somme d’argent pour convaincre le Parlement anglais de maintenir l’alliance avec la France. En 1673, Saissac vient à Paris, sa mission ne réussit pas, mais, il obtient l’autorisation de rester en France avec l’obligation d’être hors de la vue du roi, mais il approche Philippe de France, duc d’Orléans (1640/1701, portrait 2 de gauche) et le dauphin, Louis de France (1661/1711) et finit par être admis à Versailles.

Il est compromis dans l'Affaire des Poisons. Le magicien Le Sage déclare dans l'interrogatoire qu'il subit en 1679 que le marquis lui a demandé un secret pour gagner au jeu du roi, que sur son refus, il se réduit à solliciter des secrets pour jouer avec le public et avec le roi d'Angleterre. Le Sage ajoute qu'il lui demande aussi des moyens de se défaire de son frère le comte de Clermont, et d'entretenir sa belle-soeur dans les dispositions favorables qu'elle lui témoigne. Louis s’enfuit hors du royaume durant une dizaine d'années.

En 1691, il est arrêté et emprisonné à la Bastille, il en sort innocenté en 1692. Son frère, le comte de Clermont étant décédé sans enfant, il hérite de ses titres et de son immense fortune. A 70 ans, il épouse en 1698 la dernière fille du duc Louis Charles d'Albert de Luynes (1620/1690), Jeanne Thérèse Pélagie d'Albert de Luynes, (1675/1756) qui lui donne une fille, Constance de Clermont (1699/1715) qui meurt à l'âge de 16 ans.

Les premières automobiles à Clermont

En 1909, les premiers propriétaires sont le Docteur Rabejac, M. Lugagne-Delpon, M. Clovis Salasc... et en 1912, M. Peyre possède la première voiture décapotable de couleur grenat.

L'apparition de l'automobile ne se fait pas sans crainte ni appréhension, la vitesse est limitée, pour traverser la ville, à celle d’un cheval soit de 4 à 9Kms/heure, cette limitation dure un certain temps, puisqu’en 1922 le garde-champêtre inflige un P.V. à l'épouse du Préfet pour excès de vitesse.

Une autre obligation ést l'utilisation de la trompe pour avertir, mais elle n'est pas assez puissante et le véhicule doit être précédé d'une personne courant devant pour signaler le danger.

L'éclairage

Les antiques lanternes fonctionnent à l’huile, en 1772 elles sont installées dans certaines rues et données à bail. Le bailleur qui, outre la fourniture de tous les ingrédients, huile, mèches, doit les garnir tous les jours, entretenir boites et cordages, ul est tenu à les éclairer sauf les 6 jours mensuels de pleine lune.

Ensuite, l’éclairage passe à l’acétylène, qui donne une lumière brillante et qui s’ajoute à l'éclairage ancestral des quinquets, des bougies et des lampes à pétrole, vers la fin du XIXème siècle.

De 1826 à 1888, Clermont s'éclaire à l’huile de schiste.

En 1909, Clermont est très en retard pour l’éclairage électrique par rapport aux villages voisins et probablement une connivence complice entre la municipalité et la direction de l’usine à Gaz. L’allumeur ou éteigneur de réverbères est muni d’une longue perche qui actionne un levier, une petite échelle légère lui permet de nettoyer les verres des lanternes.

En 1920, les habitants se plaignent de l’absence d’éclairage électrique dans plusieurs endroits. La Chicane est éclairée en août 1922. Vers les années 1930, une Société propose ses services, la Cie Sorgue et Tarn, pour fournir de l’électricité d’origine de la région Sainte Africaine. En I 932, l'électrification des écarts se fait (hameaux des Bories et de Pradines). Les lignes électriques sont installées sur les façades à hauteur du 1er étage.

Clermont et le cinéma

En 2015, des scènes du film La Belle Saison de Catherine Corsini y sont tournées, avec Cécile de France et Izïa Higelin. Il s'agit d'un drame évoquant une relation amoureuse entre une agricultrice et une enseignante militante féministe dans la France des années 1970.

En avril 2016, une grande partie du téléfilm Tuer un homme d'Isabelle Czajka est tournée dans la ville, notamment rue du Doyen-René-Gosse, avec Frédéric Pierrot, Valérie Karsenti et Éva Lallier. Présenté au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2016, il obtient le prix du meilleur téléfilm.

Patrimoine

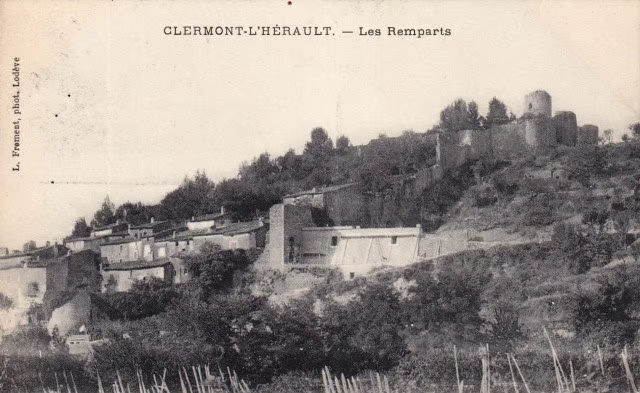

Les remparts et les portes de la ville

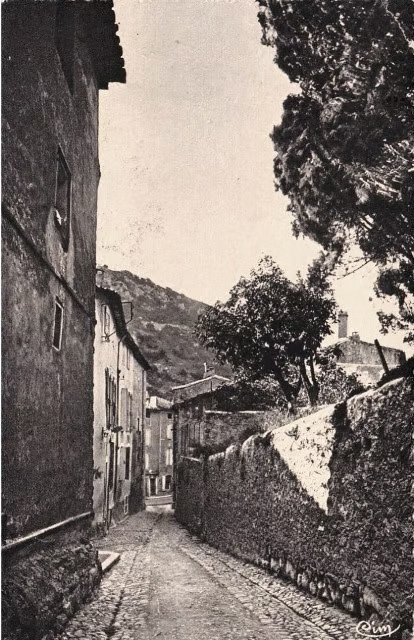

La forme circulaire des rues contournant le centre historique donne un aperçu des anciennes fortifications qui s’étendent sur plus d’un kilomètre. Huit tours carrées ou cylindriques jalonnent le parcours jusqu’au château des Guilhem, perché sur la colline du Puech Castel.

Les remparts sont percés de quatre portes dont la première, la porte Saint-Paul, est située à côté de la fontaine du Griffe. Les trois autres portes, porte de Rougas, Portal Naou et porte de la rue Bozène, sont encore visibles. Les habitants ne sont autorisés à ouvrir des portes et des fenêtres dans les murs d’enceinte qu’après la seconde moitié du XVIIIème siècle.

La Porte de Rougas permet le passage vers l’ancienne voie de communication. Sur la place de Rougas une petite fontaine, aménagée au XIXème siècle, est alimentée par l’eau de la Fontaine de la Ville toute proche.

La Porte Bozène permet le passage de la cité médiévale à l’ancien faubourg de la Frégère, elle est autrefois bordée d’un fossé. Des trois portes toujours visibles, elle présente encore son aspect d’origine. Dans sa partie supérieure on peut voir l’ouverture où passe le chemin de ronde.

Le Portal Naou, très pentue, est bordée sur le côté droit d’un jardin comprenant deux tours, vestiges de l’enceinte primitive du bourg. Depuis le Portail Naou un vaste panorama s’offre aux passants.

Datant du XIIIème siècle, les remparts de la ville sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le centre ancien conserve encore quelques immeubles édifiés au cours des XIVème et XVème siècles à l’abri des remparts (Hôtels rues Bozène et Filandière), témoignant de la prospérité économique de la ville.

La maison du passage des Jacobins

Immeuble de plan triangulaire agrandi, après la Révolution Française, par l'aménagement des parcelles contigues aux remparts. La partie ancienne sert encore d'entrée privée. La porte d'entrée, en plein cintre, présente un encadrement profondément creusé en niche et orné de refends qui se continuent aux pilastres extérieurs saillants. L'arc intérieur, décoré de trois règles, repose sur des impostes également formées de moulures plates : règles, filets et listel. La clef, en relief, est sculptée de guirlandes et rejoint la clef de l'arc extérieur, surmontée d'une double coquille. Les pilastres sont chargés de consoles de style Louis XV, décorés de roses à la base. Un fronton circulaire domine l'ensemble. Les vantaux sont d'époque. Au-dessus, l'imposte demi-circulaire est fermée par une grille à tiges rayonnantes, symétriques et légèrement courbées vers le bas, excepté la tige médiane verticale qui est ornée d'un feuillage de tôle et accostée de deux volutes dont les enroulements s'opposent.

Au premier étage, la fenêtre est ornée d'une clef saillante, sculptée dans le même style, de même qu'au second étage. L'encadrement de ces baies est en saillie, le linteau en arc de cercle. La baie du premier étage est munie d'une grille en fer forgé, galbée. La composition est ordonnée symétriquement autour du motif central habituel : une fleur de lys à trois pétales. Chaque pétale est formé de deux volutes opposées, les pétales latéraux recourbés vers le bas. La base ou cupule de la fleur est silhouettée par deux boucles opposées, unies à une tige verticale médiane, courte et perlée, portant deux feuilles opposées. Le décor latéral est un simple remplissage par une série de volutes, soit juxtaposées, soit entrecroisées, parfois bouclées sur elles-mêmes. Les pilastres latéraux se réduisent à une barre verticale, raccordée en haut et en bas à une volute et à une tige perlée portant deux feuilles.

La maison Brives rue d'Arboras

Les façades ont subi d'importants remaniements, seuls subsistent deux fenêtres à meneaux sur la façade Ouest. La partie la mieux conservée est la tourelle d'escalier située en façade sur rue. Cette tour s'élève sur plan carré, avec un rez-de-chaussée, quatre étages et un comble adapté en pigeonnier avec couverture à pente unique. La porte sur rue présente un arc plein cintre formant linteau appareillé. Les impostes sont moulurées d'une astragale plate, d'une règle et d'un listel. Les pilastres latéraux sont également couronnés d'impostes. La frise est ornée de cinq diglyphes sous les restes d'une corniche sommaire. Au sommet de l'arc se trouve un écu en relief, sans décor. L'unique vantail, en chêne, comporte une partie rectangulaire surmontée par un demi-cercle. La partie rectangulaire, au-dessus d'une base refaite, comprend deux panneaux égaux encadrés de pilastres. Les trois pilastres, deux latéraux et un médian, sont décorés chacun de six cannelures et surmontés de chapiteaux à oves et d'une mouluration à deux règles. A l'intérieur des panneaux sont figurés des arcs en fausses perspectives symétriques.

sont figurés des arcs en fausses perspectives symétriques.

La grange Verny

Une magnanerie est la possession de la Famille Verny dès 1680. La construction d'une maison de maîtres se fait entre 1700 et 1725. Thomas Verny (1725/1808, portrait de droite) fait agrandir et partiellement reconstruire la maison de maître à partir de 1779.

L'édifice est inscrit au titre des Monuments Historiques en 2007.

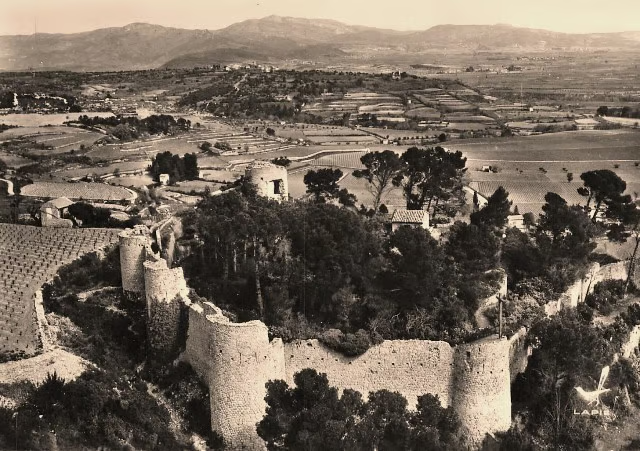

Le château

Il est construit par les Guilhem, seigneurs de Clermont, aux XIIème et XIIIème siècles sur des bâtiments plus anciens.

Erigé sur la colline du Puech Castel, surplombant la ville,  il surveille la voie qui descend du Causse Rouergat. Le site, stratégique, permet le contrôle de la vallée de l'Hérault et de la route vers Bédarieux, les cantons plus élevés et le village féodal, qui est fortifié au début du XVIème siècle.

il surveille la voie qui descend du Causse Rouergat. Le site, stratégique, permet le contrôle de la vallée de l'Hérault et de la route vers Bédarieux, les cantons plus élevés et le village féodal, qui est fortifié au début du XVIème siècle.

Après un certain nombre de périodes troublées où le château sert d'abri à la population locale, il est progressivement abandonné à partir du XVIIème siècle. Grâce à son état de délabrement, il échappe à la destruction généralisée des châteaux par le cardinal Armand Jean Duplessis de Richelieu (1585/1642, portrait de gauche).

La ville est bâtie sur les dernières pentes de la colline, sous le château.

Il se présente sous la forme d'une longue enceinte flanquée de 7 tours. La place est coupée du plateau par un profond fossé qui forme avec les courtines un arc de cercle. Les seuls restes sont les fortifications, deux salles voûtées, et le donjon ou tour Guilhem, qui continue de dominer la ville du haut de sa colline.

Le site, fermé depuis 2009 au public, est rouvert en 2013, mais des pierres se décrochant des murailles, le château est de nouveau interdit en 2018.

Les ruines sont inscrites aux Monuments Historiques en 1927.

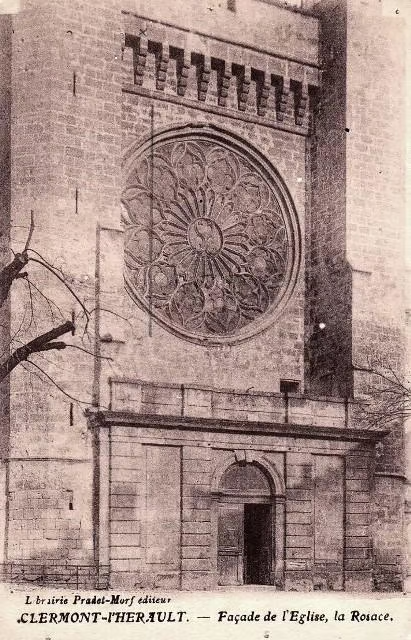

L'église Saint-Paul

Au Moyen Âge, la ville compte trois paroisses : Saint-Étienne de Roujas, Saint-Étienne de Gorjan dans les faubourgs et Saint-Paul dans la ville. Les deux premières sont peu à peu délaissées car trop éloignées des murs de la ville et exposées aux dangers. En 1275, il est décidé de réunir les trois paroisses en une seule, Saint-Paul, mais l'église est trop petite et il est une plus grande est construite sur son emplacement.

Pour ne pas interrompre le culte, l'abside est conservé mais surélevé d'un bon tiers, deux absidioles y sont adjointes, ce qui permet une nef de 3 travées et 2 collatéraux.

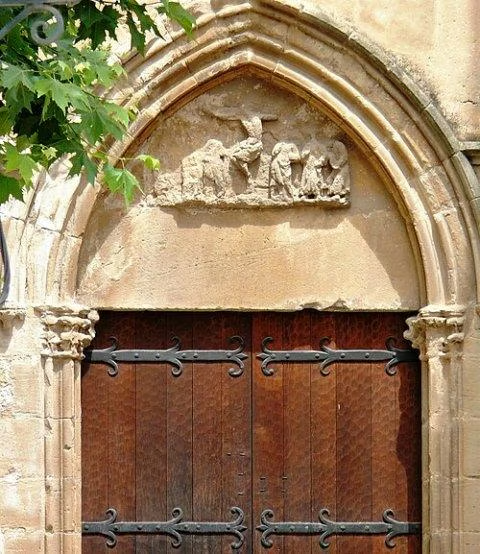

Le chantier s’ouvre en 1276 et l'église est inaugurée en 1313. Les matériaux et des éléments de décor de l'ancienne église comme le tympan garni d'une Crucifixion sont réemployée à la porte Sud.

Quelques années plus tard, la nef est allongée de 3 nouvelles travées à collatéraux et chapelles latérales. Les murs Nord et Sud sont ouverts dans les travées de la nef construites avant 1313 pour y placer des chapelles latérales. Une tour-clocher massive est édifiée au-dessus du portail construit avant 1313.

Dans la seconde moitié du XIVème siècle, la façade occidentale et l'abside sont fortifiées. Une galerie à mâchicoulis communique avec l'intérieur de la nef.

L'année 1368 voit l'achèvement de la nef et des deux tourelles pentagonales qui butent la façade occidentale.

La Guerre de Cent Ans justifie la mise en place des éléments de défense de l'église. L'église est reliée à l'enceinte par deux murs qui sont démolis en 1765.

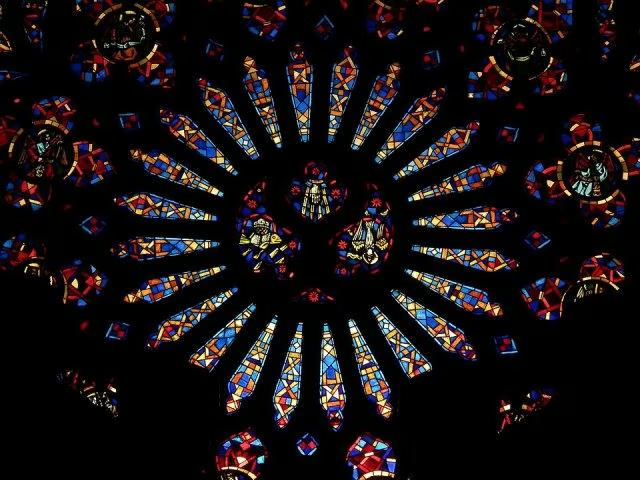

La rosace en grès est construite vers 1441, restaurée en 1850, 1949 et 1953.

Un étage campanaire couvert d'une coupole est ajouté sur la tour Nord en 1769. Le grand portail occidental est construit en 1772.

L'église fait l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques en 1840.

La chapelle Notre-Dame du Peyrou (ci-contre)

La chapelle Notre-Dame du Peyrou (ci-contre)

En 1325, la chapelle est mentionnée dans l'état des églises de Lodève, c'est déjà l'église gothique actuelle.

L'entrée principale se situe sur la face Sud, elle est précédée d'un petit porche voûté d'ogives. Deux arcs-boutants retombant sur de puissants culots de style néo-gothique, encadrent cette entrée. Le chevet pentagonal est percé, sur chacune de ses faces, d'une étroite fenêtre trilobée, et rythmé de contreforts terminés par de petits pinacles dont la base est ornée d'un motifs rappelant les faces latérales d'un chapiteau ionique. Au Nord-Est, occupant l'angle entre le chevet et la face Nord, une construction porte un petit clocher-arcade datant du XVIIème siècle. Le porche Ouest, fortement désaxé par rapport à la nef, ouvre sur celle-ci par une grande arcade plein cintre. Le mur dans lequel elle est percée présente un appareil qui pourrait remonter au XIIème siècle. Le porche est voûté d'ogives comme la nef. Le choeur est couvert d'une voûte unique, décomposée en sept voûtains, cinq d'entre eux correspondant aux côtés du chevet pentagonal, les deux derniers faisant la liaison avec le système de voûtement de la nef.

A la fin du XIVème siècle, l'édifice existant jugé insuffisant, la suite de chapelles formant bas-côté, est élevée au Nord de l'église.

Elle est classée au titre des Monuments Historiques en 1990.

L'église Saint-Dominique du couvent des dominicains ou Chapelle des Pénitents

La fondation de ce couvent est inspirée par l’évêque de Lodève de 1318 à 1322, Jacques de Cabrerets de Concots, ayant lui-même appartenu à cet ordre. Le pape Jean XXII, Jacques Duèze (1249/1334) le choisit comme directeur de conscience puis comme évêque de Lodève et le sacre en 1318.

Béranger VI de Guilhem de Clermont (1325/1360), baron de Clermont, offre le terrain sur lequel s’élève l’église. La construction est décidée en 1321. En 1356, la construction de l'abside et de quatre travée de la nef sont terminés. Les incursions et pillages des grandes compagnies et des troupes du Prince Noir, Edouard de Woodstock (1330/1376), entrainent la fortifications de l'église. Deux tourelles sont élevées de chaque côté de la façade occidentale vers 1360.  Les deux travées Ouest ne sont couvertes qu'à la fin du XIVème siècle, et des chapelles sont construites le long du flanc Nord. Les chapelles du flanc Sud sont construites un peu plus tard. Le portail à trumeau Ouest est construit au XVème siècle. La rosace date de cette époque.

Les deux travées Ouest ne sont couvertes qu'à la fin du XIVème siècle, et des chapelles sont construites le long du flanc Nord. Les chapelles du flanc Sud sont construites un peu plus tard. Le portail à trumeau Ouest est construit au XVème siècle. La rosace date de cette époque.

Le couvent, en plus des bâtiments monastiques, comprend un jardin, un verger, et un moulin à huile.

Pendant les Guerres de Religion le couvent est dévasté et incendié par les Protestants en 1568 puis reconstruit et démoli en 1588. L'église, malgré des dommages au clocher et aux tours de la façade, est à peu près intacte.

En 1594, le couvent est reconstruit. Les parties hautes de l'église sont consolidées. Les voûtes sont reconstruites vers 1665 et les fenêtres sont réparées.

Dans le bourg, la majorité de la population est Huguenote.

Pendant la Révolution Française, le couvent est vendu comme Bien National en 1791. L’église est transformée en salle de réunion politique et en magasin de salpêtre. Après l’achat du couvent par la commune, l’ancienne église est utilisée comme établissement d'enseignement.

Une confrérie de Pénitents Bleus s'installe dans une des chapelles de l’ancienne église de 1808 à 1905.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, l'église sert de marché ouvert, puis reçoit les ateliers municipaux. Après sa restauration, elle est devient un espace polyvalent. Le portail à trumeau disparait quand l'église est transformée en garage municipal.

Le plan de l'église est assez simple et traditionnel : une nef unique de six travées épaulée par des contreforts se terminant sur une abside plus étroite que la nef à sept pans. La nef est bordée de chapelles latérales entre les contreforts.

Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1939.

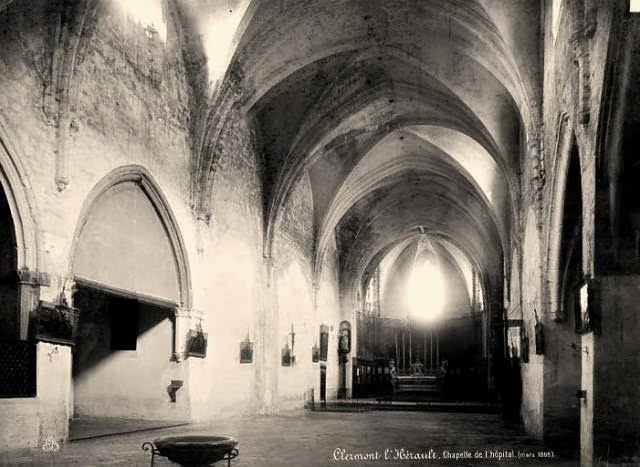

La chapelle Notre-Dame de Gorjan (ci-contre)

En 1356, l'Ordre des Bénédictins fonde le monastère des Dames de Gorjan autour de l'église de l'ancienne paroisse de Saint-Etienne de Gorjan (actuelle chapelle de l'hôpital).

Le couvent des Récollets est détruit durant les Guerres de Religion, entre 1560 et 1577. Il est reconstruit vers 1850, la chapelle date de cette époque.

Les bâtiments se développent du XVIIème au XIXème siècle vers le Nord. Un escalier du XVIIème siècle donne accès aux deux rues, compensant la forte dénivellation.

La chapelle de plan rectangulaire, à chevet plat, non orientée, occupe l'angle Sud-Ouest de l'ensemble. L'accès s'effectue par un portail à pilastres et corniche, surmonté d'une niche et précédé d'un perron demi-circulaire. Des contreforts contrebuttent, le long de cette façade, la poussée de voûtes dont les croisées d'ogives retombent sur des pilastres.

En 1580, des Bénédictines s'installent, après la ruine de leur couvent de Gorjan au cours des Guerres de Religion. La chapelle est agrandie au XIXème siècle.

Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques en 2007.

La chapelle Notre-Dame-de-Consolation (ci-contre)

Avant la construction de l’édifice, il existe un autel en plein air ou les pères Récollets réunissent au XVIIème siècle, lors d’une messe, plus de 5000 fidèles et 300 prêtres venus de toute la vallée. Cet autel provisoire est bâti sur la colline de Gourjo.

La chapelle qui se nomme à l'origine Notre Dame de Montaigu ou encore Notre Dame la Miraculeuse est construite en 1865 par l’abbé Cavalier, aumônier de l’hôpital, grâce aux subsides fournis par les 4 sœurs augustines de l’hôpital. Les sœurs s'installent dans ce nouveau couvent et font aménager un souterrain qui relie le couvent à l’hôpital.

La statue de la Vierge qui surplombe le dôme est posée en 1900. Elle provient de l’église Saint-Etienne-de-Gorjan toute proche ou elle était disposée dans une chapelle dédiée à Notre Dame la Miraculeuse.

A Notre-Dame de Consolation, les frayeurs, les phobies et les dépressions sont soignées avec un mélange de plantes macérées dans du vin blanc issu des vignes que les soeurs possèdent sur un flanc de la colline de Gourjo. Confectionné sur place par leurs soins, ce vin devient miraculeux puisque les malades guérissent miraculeusement.

La chapelle prend le nom de Miraculeuse suite à l’épidémie de Peste de 1652 qui fait de très nombreuses victimes.

Chaque année, un pèlerinage a lieu, des miracles y sont attestés.

Depuis cette date jusqu’aux années 1950, la dévotion est toujours aussi importante pour Notre Dame. L'édifice est à l'abandon depuis le départ des deux dernières religieuses en 1950. L’Ordre des sœurs de Consolation disparait.

Un projet de restauration complète a lieu dans les années 1980 mais n’aboutit pas.

Le Temple de l'Église Protestante unie de France

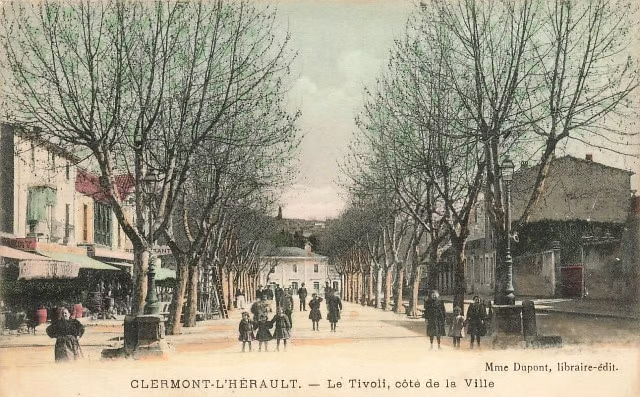

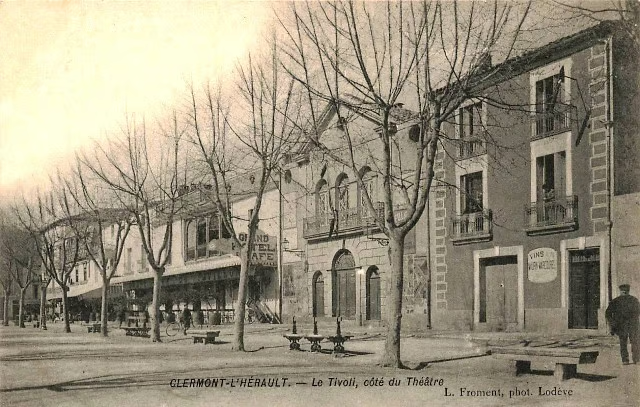

Les allées Tivoli aujourd'hui Salengro

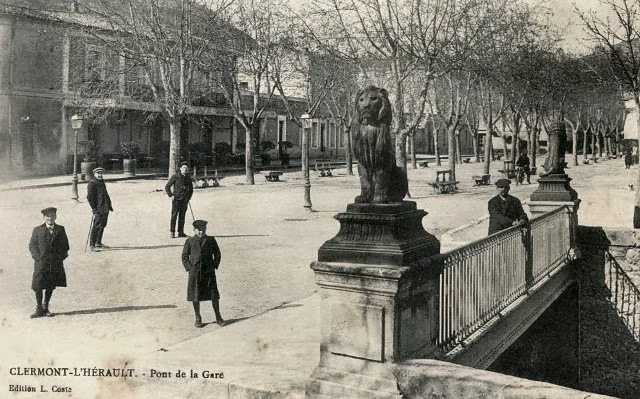

Lieu de rencontre des clermontais et des principales animations de la ville, elles sont le prolongement de la rue René Gosse qui mène dans le centre historique et à l’ancienne gare fermée depuis les années 1990 et devenue l'Office de Tourisme. Au bas des allées, le pont sur le Rhonel, gardé par 4 lions placés à cet endroit au début du XXème siècle.

Le monument aux morts

Cénotaphe d'un gisant veillé par une femme nue, certainement une danseuse de cabaret des années 1920. Les interprétations sont multiples et compte tenu de la personnalité du sculpteur Paul Dardé (1888/1963), cette provocation semble l'expression d'une révolte qui rattache cette œuvre aux monuments aux morts pacifistes.

L'oppidum de la Ramasse

Il date de la période protohistorique, années 530-225 avant J.-C., sur 3 périodes d'occupations. Il s'étend sur une superficie d'1ha, occupant le sommet et les versants Sud-Est de la colline. Après retrait du mobilier trouvé et conservé, les lieux sont laissés à l'abandon, afin de les préserver de prélèvements sauvages.

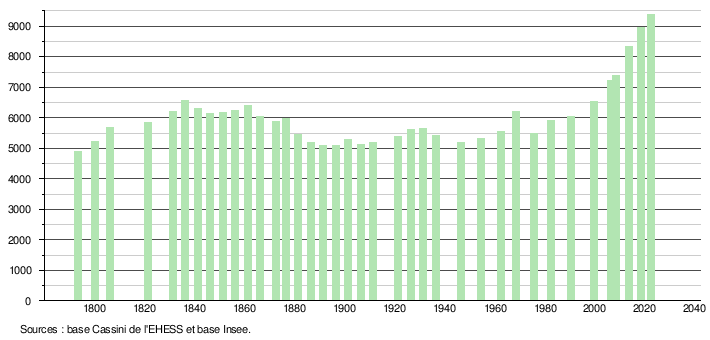

Evolution de la population

Quartiers, faubourgs, lieux dits, hameaux et écarts

Sarac, Saint-Sixte, Picherille, Les Maronniers, Les Bories, La Faïence, La Coquille, La Chicane, Fouscaïs, Fontenille, Fontenay, Creyssels, Bézerac, Bellevue.....

Personnages liés à la commune

Jules Boissière (1863/1897, portrait de droite), écrivain et journaliste né à Clermont l'Hérault.

Jules Boissière (1863/1897, portrait de droite), écrivain et journaliste né à Clermont l'Hérault.

Après des études à Montpellier, il publie des recueils de poésie influencés par l’œuvre de Stéphane Mallarmé. Il s’installe à Paris et devient journaliste pour le quotidien radical-socialiste de Georges Clemenceau, La Justice. En 1886, il devient secrétaire de Paul Vial et s’embarque pour l'Indochine où il sert comme commis de Résidence auprès de Paul Bert, gouverneur civil de l'Annam et du Tonkin. Il effectue son service militaire en Indochine, puis devient fonctionnaire dans le corps des administrateurs. Il exerce ses fonctions à Hué et Saïgon. Dès 1890 il commence la publication des Souvenirs d'Indochine sous le pseudo de Khou-Mi, gardien de pagode. En 1891, il rentre en France, se marie et revient en 1892 avec sa femme au Tonkin où il prend la direction de la Revue indochinoise. En 1895, il rapporte en France le manuscrit de Fumeurs d'opium qui est publié la même année par Flammarion.

Il rentre au Tonkin et y meurt brutalement en 1897, à l'âge de 34 ans d'une occlusion intestinale.

Jean Antoine Peyrottes (1813/1858, portrait de gauche), poète et potier occitan, né et décédé à Clermont l'Hérault.

Jean Antoine Peyrottes (1813/1858, portrait de gauche), poète et potier occitan, né et décédé à Clermont l'Hérault.

Il abandonne l'école à l'âge de 9 ans pour aider sa famille par son travail et devient potier comme son père. Parallèlement, il écrit des poésies qui sont publiées dans divers journaux et revues. Il est, en mars 1838, un des fondateurs du Grenier poétique, une société littéraire de la région. Même s'il n'a jamais fait activement de la politique, dans ses poésies il défend les idées républicaines. En 1844, il compose une Marseillaise des travailleurs. Il est le poète des prolétaires de son époque. En 1848, démocrates et libéraux du département lui demandent de se présenter aux élections pour devenir député, c'est un échec.

Partiellement aveugle, il vit difficilement ses dernières années. Son buste, daté de 1888 (ou 1898), se trouve Place de la Victoire.

René Gosse (1883/1943, portrait de droite), mathématicien, doyen d'université et résistant, né dans la commune.

René Gosse (1883/1943, portrait de droite), mathématicien, doyen d'université et résistant, né dans la commune.

Reçu à l’École Normale Supérieure en 1904, il adhère à la SFIO. Il fait la guerre de 1914-1918 comme adjudant. Il est blessé et décoré de la croix de guerre. En 1921, il est délégué lors du Congrès de Tours. Partisan de l'adhésion à la Troisième Internationale, il rejoint brièvement les rangs du parti communiste. Il est nommé, à Grenoble, maître de conférences puis professeur et doyen de l'Université des Sciences en 1927. Lors des élections municipales de 1929, il est élu à Grenoble sur la liste socialiste de Paul Mistral, comme lui cofondateur du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes à Grenoble. Après la débâcle de 1940, il rejoint la Résistance, notamment les Réseaux Marco Polo, puis Jade-Amicol. Il fait partie de l'organigramme de l'Armée Secrète. A l'automne 1943, lors de la Saint-Barthélemy grenobloise, refusant de quitter son domicile, il est arrêté par la Milice et retrouvé assassiné avec son fils Jean (1915/1943).

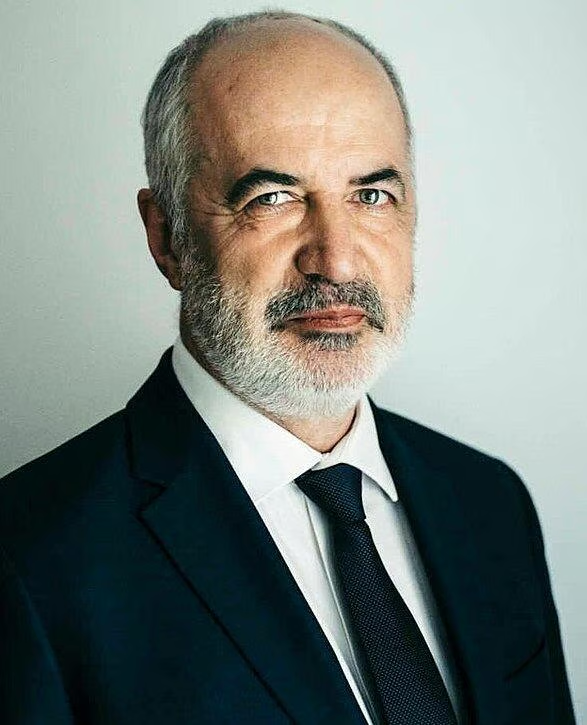

Dominique Garcia (1962/-, portrait de gauche), archéologue, professeur des universités, spécialiste de la protohistoire méditerranéenne, de l'histoire de la Gaule et de l'Antiquité gréco-romaine, président de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap) depuis 2014, est né à Clermont l'Hérault.

Dominique Garcia (1962/-, portrait de gauche), archéologue, professeur des universités, spécialiste de la protohistoire méditerranéenne, de l'histoire de la Gaule et de l'Antiquité gréco-romaine, président de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap) depuis 2014, est né à Clermont l'Hérault.

Jean Joseph Ernest Martin (1833/1897), historien de la ville de Lodève, né à Clermont l'Hérault.

Issu d'une famille noble de drapiers clermontais, il perd son père, l'année même de sa naissance et sa mère à l'âge de 10 ans. D'abord aspirant de marine en 1851, puis enseigne de vaisseau en 1853, il démissionne en 1860 pour se consacrer avec passion à l'histoire de sa région natale. Il laisse plusieurs livres, dont sa monumentale Histoire de la ville de Lodève, ouvrage posthume, achevé et publié en 1900 par Louise Guiraud, historienne spécialisée dans l'art et l'archéologie.

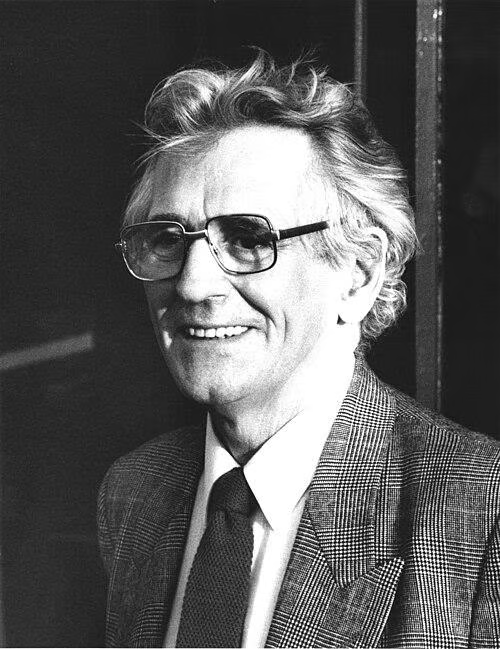

René Ginouvès (1926/1994, portrait de droite), archéologue, professeur d'université, né et inhumé au cimetière de Clermont-l'Hérault.

René Ginouvès (1926/1994, portrait de droite), archéologue, professeur d'université, né et inhumé au cimetière de Clermont-l'Hérault.

Très jeune, il fait ses premières armes d’archéologue autour de l’oppidum d’Ensérune, près de Béziers.

Elève de l'École Normale Supérieure, agrégé d'histoire en 1949, membre de l'Ecole Française d'Athènes de 1950 à 1956. Il fait une carrière universitaire.

Il est professeur d’archéologie, spécialiste d’architecture grecque et l’un des précurseurs de l’application de l’informatique à l’archéologie. Enseignant au département d’histoire de l’art et d’archéologie à l’Université de Paris X-Nanterre, il y fonde la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie.

Amateur de musique, il aime particulièrement Bach, Schubert, Ravel. Il joue de l’épinette chez lui, du piano à Athènes, et de l’orgue dans l’église de Saint-Guilhem-le-Désert.

Il meurt en 1994 à Paris et est enterré à Clermont-l'Hérault. Une des places de la commune est baptisée de son nom et de celui de son père, Auguste Ginouvès.

Eugène Marius Fulcrand Benjamin Selmy (1874/1945), artiste peintre, né et décédé à Clermont l'Hérault.

Il quitte les Beaux-arts de Montpellier pour rejoindre Paris. Elève de Léon Bonnat (1833/1922), Pierre Paul Léon Glaize (1842/1931) et Albert Maignan (1845/1908), il expose au Salon à partir de 1900 et obtient une médaille de 3e classe et le prix Marie Bashkirtseff en 1902. En 1904, il épouse Rosalie Naninck à Paris, les peintres Pierre Paul Léon Glaize et Joseph Marius Jean Avy (1871/1939) sont les témoins du mariage. En 1940, il se réfugie dans sa région natale, dans la maison Molinier où il décède le 13 août 1945.

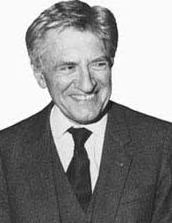

Roland Leroy (1926/2019, portrait de droite), homme politique, plusieurs fois député du Parti Communiste Français, domicilié et décédé à Clermont-l'Hérault où il est inhumé.

Roland Leroy (1926/2019, portrait de droite), homme politique, plusieurs fois député du Parti Communiste Français, domicilié et décédé à Clermont-l'Hérault où il est inhumé.

Né d'un père cheminot, proche de l'anarcho-syndicalisme, et d'une mère ouvrière du textile, Roland Leroy embrasse la même profession que son père en 1942. Militant clandestin aux Jeunesses Communistes de France en 1942, il est chargé de la diffusion de la propagande. En 1943, il accède à la direction des Jeunesses Communistes dans son département et entre dans la Résistance.

Il gravit ensuite les échelons. En 1967, il est chargé par son parti, en remplacement d'Henri Krasucki (1924/2003), de la politique culturelle et des rapports avec les intellectuels. Ami intime de Louis Aragon (1897/1982), il l’accompagne dans son travail de deuil à la suite du décès d’Elsa Triolet (1896/1970). Après plusieurs échecs aux élections cantonales et législatives, et un premier mandat de député de la Seine-Maritime de 1956 à 1958, il retrouve son siège à l'Assemblée de 1967 à 1981, puis de 1986 à 1988. En raison de mésentente avec Georges Marchais (1920/1997), il n'est pas reconduit au secrétariat du comité central lors du congrès du PCF de 1979, restant toutefois membre du bureau politique. Ses interventions publiques se font rares durant les années 2010. En 2012, à l'occasion du trentième anniversaire de la mort de Louis Aragon, il participe à un colloque au siège de L'Humanité avec Jean d'Ormesson (1925/2017), lui aussi admirateur de l'écrivain. Il dirige le journal l'Humanité de 1974 à 1994.

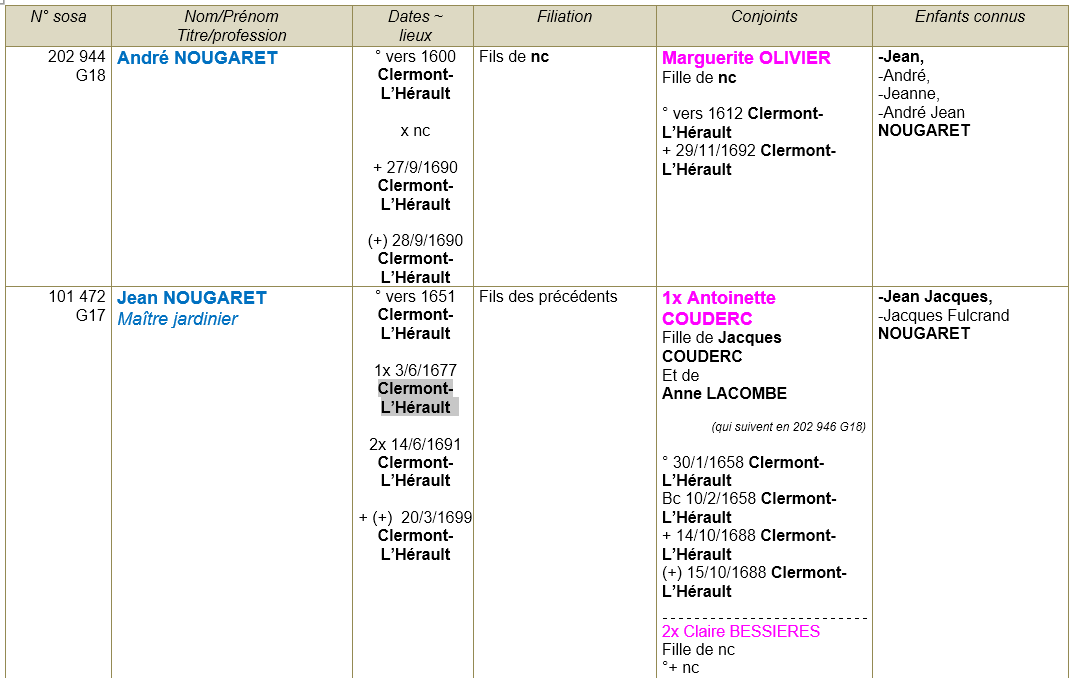

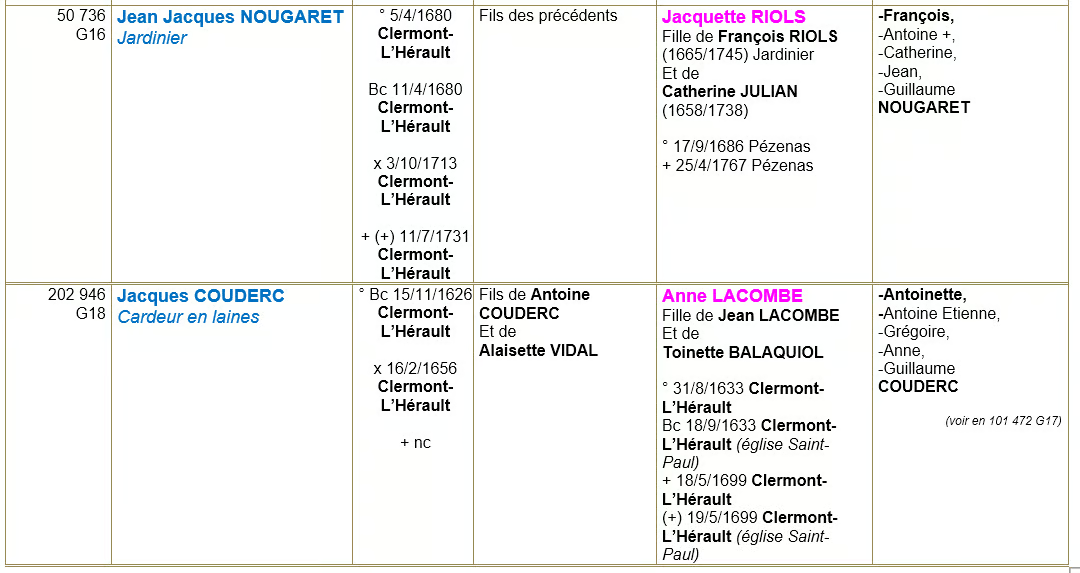

Mes ancêtres de Clermont l'Hérault

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues... : Wikipedia ; Dictionnaire Topographique et Étymologique, 1983 ; Histoire de Clermont par l’abbé Durand ; Histoire des seigneurs de Clermont tome 1 et 2 par Philippe Huppé ; https://www.grec-clermontais.fr/loppidum ; Monumentum ; https://www.clermontlherault.net/ ; mairie de Clermont l'Hérault.

Date de dernière mise à jour : 20/08/2025