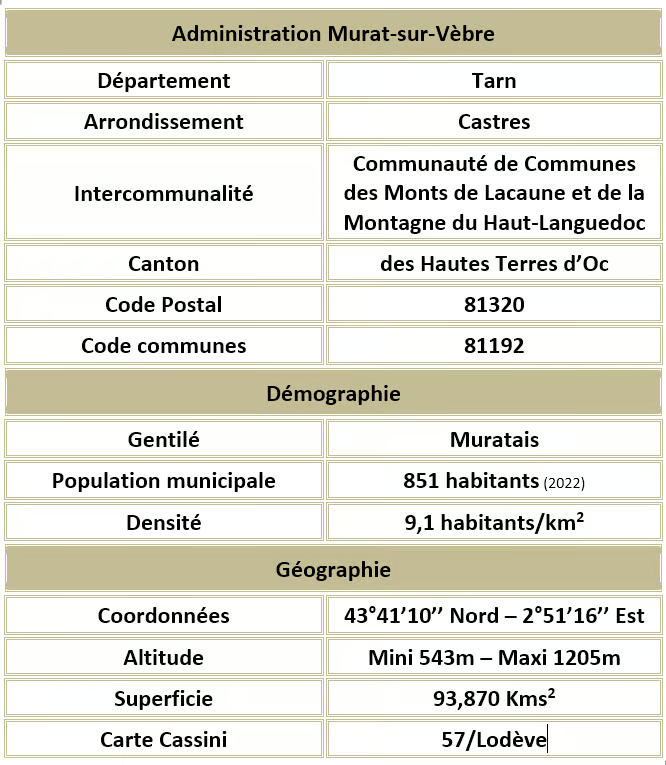

Murat-sur-Vèbre

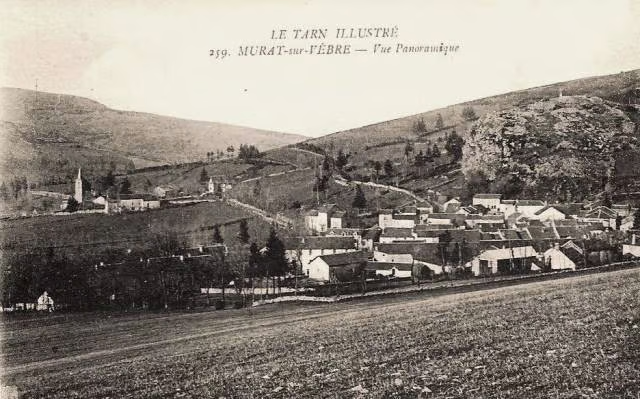

Commune rurale à habitat très dispersé, marqué par l’influence du Languedoc, par les habitudes et les traditions d’une région de montagne, Murat-sur-Vèbre est une halte appréciée des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle et un point de départ prisé par les randonneurs pour la beauté et la grandeur de ses panoramas sur les monts de Lacaune.

Commune rurale à habitat très dispersé, marqué par l’influence du Languedoc, par les habitudes et les traditions d’une région de montagne, Murat-sur-Vèbre est une halte appréciée des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle et un point de départ prisé par les randonneurs pour la beauté et la grandeur de ses panoramas sur les monts de Lacaune.

Convivialité, douceur de vivre et traditions peuvent qualifier parfaitement ce village dont les rues s’animent à la belle saison.

Les communes limitrophes sont : Moulin-Mage, Nages, Cambon-et-Salvergues, Barre, Arnac-sur-Dourdou, Castanet-le-Haut, Peux-et-Couffouleux, Fraisse-sur-Agout.

Incluse dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, Murat possède un patrimoine naturel remarquable composé de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : D’argent à trois pals de gueule, au chef de même qui est de Labessière, chargé de deux étoiles d’or à cinq branches, avec en chœur un écusson de sable à deux pointes d’or posées en chevron, qui est de Boissezon de Matviel.

Toponymie

Murat = clos de murs.

La commune prend le nom de l'une des quatre paroisses (Murat, Boissezon de Masviel, Canac, La Bessière) qui constituent la Communauté d'Ancien Régime, Boissezon de Masviel. Murat devient Murat-sur-Vèbre le 17 juillet 1891.

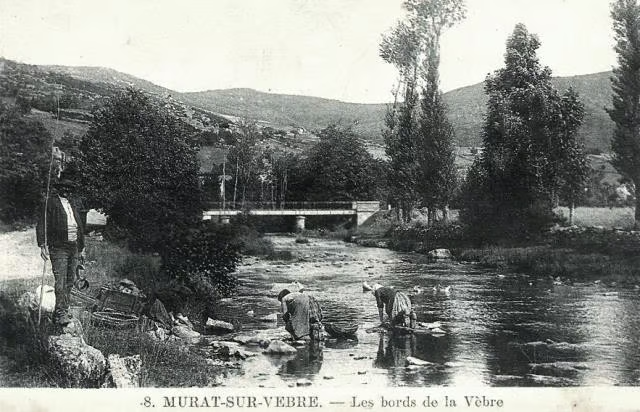

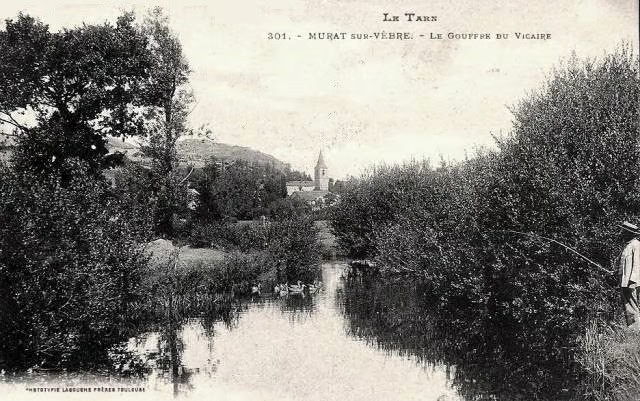

Hydrographie

La commune est drainée par le Dourdou de Camarès qui se jette dans le Tarn, la Vèbre qui se jette dans l’Agout, le Viau, le Greissentous, le Rieu Pourquié, la rivière Caunaise, le ruisseau de Candoubre, le ruisseau de Merle, le ruisseau de Sanctus, le ruisseau d'Espeyres et par divers autres petits cours d'eau.

Histoire

Histoire

Il y a plus de 5000 ans, des hommes du Néolithique habitent cette terre accueillante. Ils y laissent des statues-menhirs, des dolmens et des pierres dressées dont la signification est aujourd’hui encore mystérieuse.

Des chemins de passage entre la plaine Languedocienne et l’Albigeois sont déjà empruntés à l’époque romaine.

Murat est fortifiée dès l'époque de Saint-Didier au VIIème siècle.

En 1329, un des tous premiers manuscrits sur le pays en précise l’organisation : la paroisse de Murat avec celles de Canac, La Bessière et Boissezon constituent la communauté de Boissezon de Matviel.

Avant la Révolution Française, la communauté d’habitants porte le nom de Boissezon de Matviel, dans la sénéchaussée de Castres. Elle renferme quatre paroisses : Saint-Étienne de Murat, Saint-Pierre de Canac, Saint-Pierre-et-Saint-Paul de la Bessière, Notre-Dame de Boissezon.

Pendant la période révolutionnaire, la conscription et la constitution civile du clergé, qui est refusée par les prêtres du pays, conduit à des troubles. L’un des meneurs est guillotiné à Lacaune en 1793 avec un vicaire de la paroisse.

Murat, avec ses nombreux et peuplés hameaux, devient le centre économique de la communauté de Boissezon.

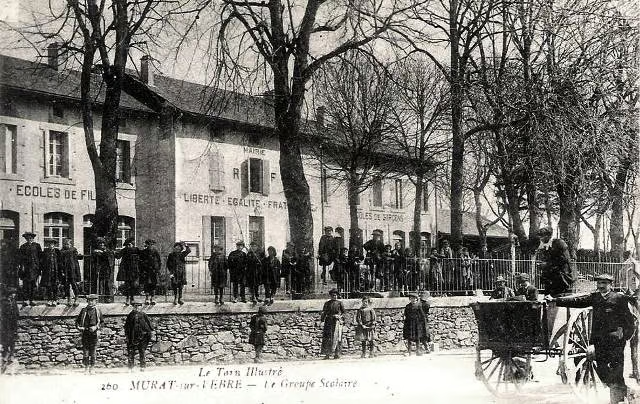

En 1790, la commune devient chef-lieu de canton.

En l’An X de la République Française, Murat comprend les communes de Cabannes et Barre, et fait partie de l’arrondissement de Castres. La paroisse de Notre-Dame de Boissezon est supprimée, puis est rétablie le 3 décembre 1826. Les registres les plus anciens de cette paroisse ne remontent pas au-delà de 1614.

En 1777, le prêtre Mathieu Cros est à la tête de la paroisse. Durant la Terreur, des patriotes veulent l’arrêter, celui-ci averti se sauve dans la direction de la grotte des fées où il se réfugie.

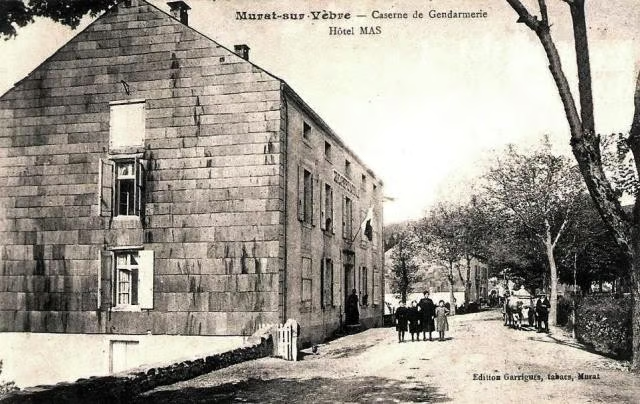

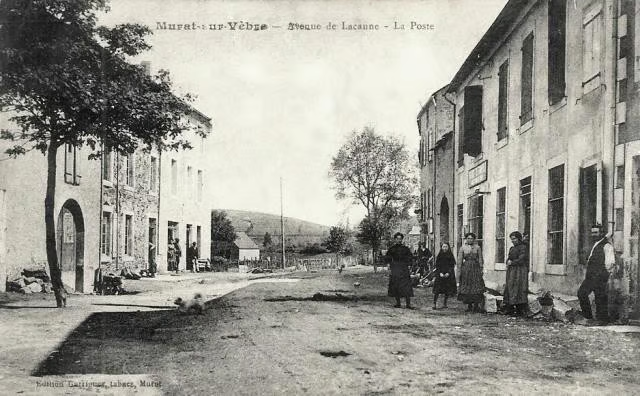

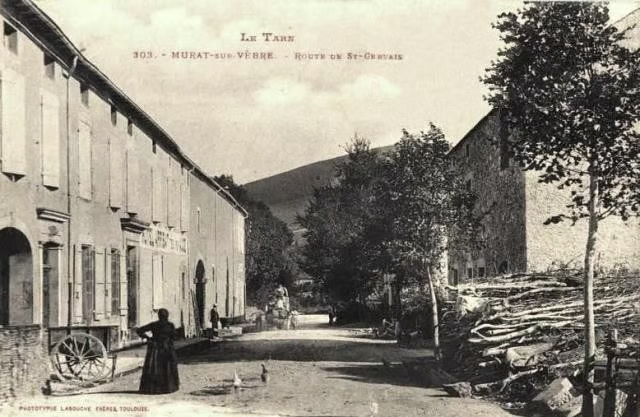

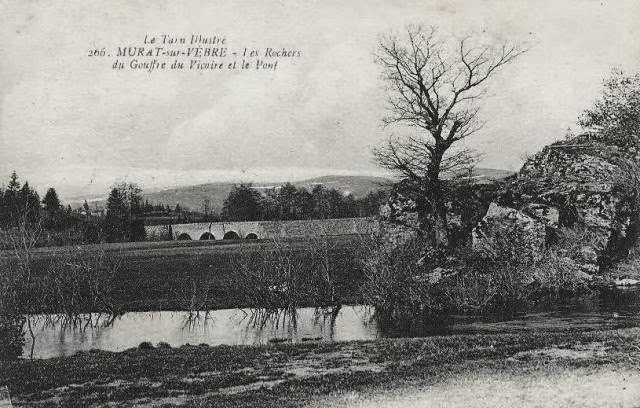

Au début du XIXème siècle, les sentiers muletiers qui relient Murat au Bas-Languedoc ou à Castres s’améliorent et deviennent accessibles aux charrettes. La construction du pont de La Mouline se termine en 1826 et l’ouverture de la grande route de Toulouse à Lodève facilite les communications.

Les échanges se développent et le conseil municipal décide d'ajouter à la foire annuelle du 22 juillet, deux autres foires les 8 mai et 18 septembre. La commune dispose ainsi de trois foires à Murat et de deux à Boissezon, les 11 juin et 29 avril.

En 1804, la paroisse de Murat avec ses 1540 habitants devance largement celles de Canac, La Bessière et Boissezon.

En 1862, Murat avec ses quatre paroisses compte 2 964 habitants y compris ceux qui dépendent des paroisses voisines de Condomines et de Moulin-Mage où se sont construites de nouvelles églises.

En 1876, La Bessière est érigée en commune distincte.

En 1891, la commune prend le nom de Murat-sur-Vèbre par décret du 17 juillet.

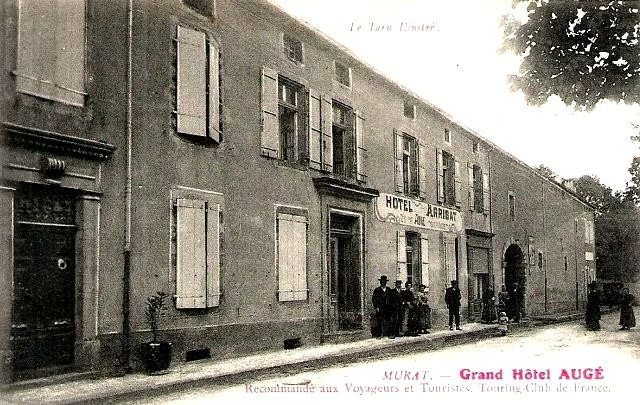

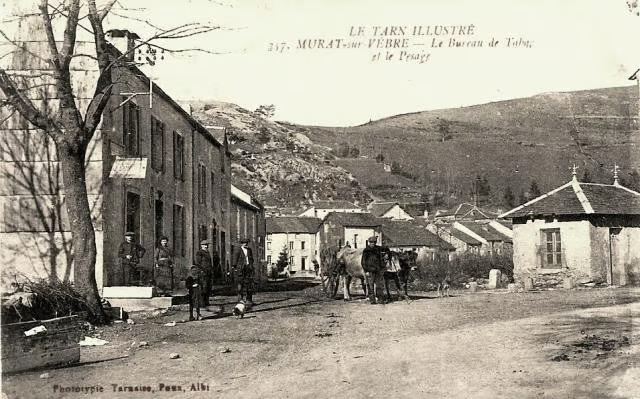

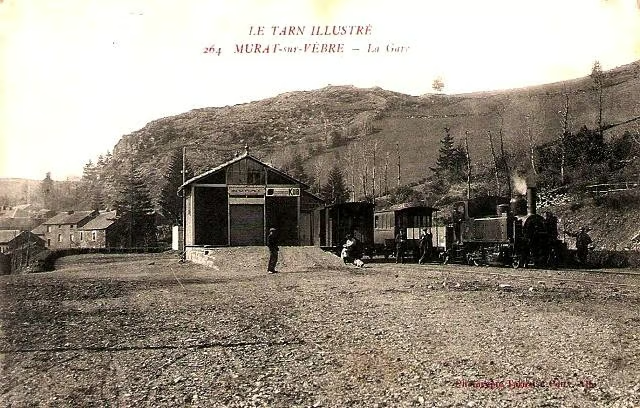

L'amélioration des routes et l'arrivée du petit train de Castres en 1901, en facilitant le commerce, contribue à faire connaitre "la charcuterie de caractère" et les autres produits agricoles. C'est le début du tourisme qui anime à la belle saison les rues du village et le pays.

Les seigneurs et gens de la noblesse

La seigneurie, mentionnée en 1112 dans un accord entre le vicomte d'Albi, Bernard Aton IV de Trencavel (1066/1129), et le comte de Barcelone, Raymond Bérenger III (1082/1131), se situe dans la Vicomté d'Albi alors tenue par la puissante Famille de Trencavel, comme Camarès voisin et le château de Brusque. A la suite des péripéties guerrières entre les Trencavel et les comtes de Toulouse, ainsi que de la Croisade des Albigeois, toutes les terres possédées par les Trencavel dans le diocèse d'Albi constituent une seigneurie donné en fief à Philippe de Montfort (1206/1270) en 1229 (Traité de Paris). Son fils, Philippe II de Montfort-Castres (1225/1270) donne en fief la seigneurie à Jean de Manicort en 1268. Les successions au fil des temps réduisent le vaste territoire érigé en Comté en 1356.

Les droits seigneuriaux sont partagés entre le seigneur résidant au château de Boissezon pour les deux parts et pour une part à un autre coseigneur selon des règles qui conduisent régulièrement à des disputes et des procès.

Les droits seigneuriaux se partagent entre Guillaume Ier de l’Estendart (1225/1281), et ses frères Gaston et Roger, époux de Mabille de Montmorency-Marly, fils de Galeran de Beynes de l'Estandart et petit-fils de Gui de Montfort (1166/1229) et de Brioude Adhémar de Monteil, qui vivent dans le fort de Boissezon, et Déodat de Caylus (1185/1250), co-seigneur des baronnies de Caylus et d’Olargues, époux en 1210 d'Irdoine de Séverac-le-château.

A la veille de la Guerre de Cent ans (1337-1453), la seigneurie de Boissezon et Murat, voisine avec la Guyenne anglaise, se trouve sous la menace des chevauchées du Prince Noir, Edouard de Woodstock (1330/1376, portrait de gauche).

A la veille de la Guerre de Cent ans (1337-1453), la seigneurie de Boissezon et Murat, voisine avec la Guyenne anglaise, se trouve sous la menace des chevauchées du Prince Noir, Edouard de Woodstock (1330/1376, portrait de gauche).

Jeanne de l'Estendart, héritière du château de Boissezon, épouse en 1404, Adhémar de Peyrusse dit Paternac (1385/1405), faisant entrer la seigneurie dans cette Famille. Suivent : Jacques de Peyrusse (1388/1466) époux en 1426 de Galienne d'Albi ; Antoine de Peyrusse (1520/1580), né au château de Boissezon-de-Matviel, époux en 1540 de Séguine de Foix-Carmaing, nommé en 1568 gouverneur pour le roi de la ville et du diocèse de Castres par l'autorité des princes de Navarre et de Condé, s'engage dans la religion protestante et lève dans son château en 1570 une église réformée de Boissezon, Murat, Canac, Arnac et la Moline Basse.

Pierre de Peyrusse (1545/1586), participe entre 1562 et 1598 à de nombreux combats des Guerres de Religion, lieutenant du comte de Montgomery, il participe localement à la reddition du fort de Nages. Lors d'une trève entre les de Montmorency (protestants) et les de Joyeuse (catholiques) le roi exige de vider les châteaux de leurs brigands et Montmorency ordonne à Pierre de Peyrusse de mettre bon ordre dans son château d'Olargues en 1585. Celui-ci attire le capitaine, Pierre, à Boissezon sous prétexte d'être le parrain d'un futur baptisé et lors du repas dans le château, il le fait saisir, dévalisé de ses armes et tué à coups de dague malgré ses supplications. Pierre de Peyrusse meurt lors de l'attaque d'un fort proche de Belmont, en 1586 et enseveli dans le cimetière situé devant la porte du château (1).

La seigneurie de Boissezon revient à sa sœur Aldonce de Peyrusse (1560/1640), épouse en 1575 de Guillaume de Génibrouse (1545/1593), seigneur de Saint-Amans et de Canac qui teste et lègue le château de Canac en 1588 où il décède en 1593. Le testament est retrouvé dans le chartrier du château de Grandval (aujourd’hui noyé dans le barrage de Rassize, près de Teillet). En 1594, veuve, Aldonce de Peyrusse épouse en secondes noces Pierre de Caylus (+1599), seigneur de Colombières et de Rouairoux, qui lui donne un fils, François de Caylus (1595/1669). Au décès de son second

époux, elle se retrouve à la tête des seigneuries de Boissezon de Masviel, de Saint-Amans de Valtoret et de Colombières et Rouairoux. Nicolas de Génibrousse hérite des seigneuries de Saint-Amans et de Boissezon.

époux, elle se retrouve à la tête des seigneuries de Boissezon de Masviel, de Saint-Amans de Valtoret et de Colombières et Rouairoux. Nicolas de Génibrousse hérite des seigneuries de Saint-Amans et de Boissezon.

Nicolas de Génibrouse (1582/1647), fils ainé de la précédente, époux d'Anne Sarah de Châlons, s'engage dans le Parti du frère du roi, Gaston d'Orléans (1608/1660, portrait de droite), dans sa tentative de soulever la Province de Languedoc contre la politique du cardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585/1642, portrait de gauche). Il y perd entre 1633 et 1637, sa seigneurie de Boissezon et son château de Saint-Amans rasé

Jean de Génibrouse (1588/1673) épouse Lucrèce, fille unique d'un modeste coseigneur de Nages, Pierre de Géniés, en l'église romaine le 22 janvier 1630. Ils reçoivent les droits de la paroisse de Canac, élevée en seigneurie avec les droits de justice, le château, les métairies nobles de Lardénas et de Cambiès, un moulin et une somme de 30 000 livres pour faire toutes les réparations au château et les maisons et y construire de nouveaux bâtiments. En 1648, il abandonne tous ses droits sur le château et la seigneurie à son neveu Jacques de Génibrouse (1620/1701) époux en 1645 d'Isabeau de la Tour du Pin, devenu seigneur de Boissezon de Masviel à la suite du décès de son père Nicolas de Génibrouse (1582/1647).

Le mariage en 1687 de son fils ainé Charles de Génibrousse (1651/1689) avec Marie Anne de Thésan du Poujol, fille de son puissant voisin Thomas de Thésan (+1712), co-seigneur de Boissezon, vicomte de Poujol, seigneur de Nages et lieutenant du roi en Guyenne, fait entrer la seigneurie dans la Maison de Thésan du Poujol , importante Famille, si ce n’est la plus puissante du Haut-Languedoc au XVIIème siècle. Les relations entre ces deux Familles alternent entre épousailles et procès.

La seigneurie revient ensuite à la Famille de Génibrouse par décision de justice. Les Génibrouse, seigneurs de Saint-Amans et souvent d’autres places par leurs mariages, restent seigneurs de Boissezon jusqu’à la Révolution Française.

Chroniques communales

Les statues-menhirs

Mégalithes anthropomorphes sculptés en ronde-bosse dans une pierre fichée en terre à la manière des menhirs, leurs périodes d'érection se situent entre le Néolithique Final et l'Age du Cuivre (3500 à 2000 avant J.-C.).

Les premiers paysans et éleveurs façonnent et dressent ces statues-menhirs retrouvées en grand nombre dans les Monts de Lacaune. L'homme ne s'installe durablement dans les Monts de Lacaune que beaucoup plus tard : à la fin du IVème millénaire et durant le IIIème millénaire avant notre ère. Après une phase apparente de déprise humaine au cours de la Protohistoire, la région est densément occupée à l'époque Gallo-romaine. Les vestiges archéologiques emblématiques en sont les statues-menhirs.

Le Rouergue (à la charnière des départements de l’Aveyron, du Tarn et de l’Hérault) offre un ensemble d’une centaine de statues-menhirs en grès, stylistiquement très homogènes, datées du IIIème millénaire avant J.-C. Ces statues-menhirs sont sexuées, les attributs des personnages variant selon le sexe.

Découvertes il y a plus d'un siècle par l'abbé Frédéric Hermet (1856/1939), elles restent une des dernières énigmes archéologiques du territoire national.

Le Pélardon

La commune est la seule du Tarn à être concernée par la zone d'Appellation d'Origine Protégée pour le fromage de chèvre Pélardon, très petit fromage au lait cru de chèvre, à pâte molle et à croûte naturelle, protégé par une AOC.

Au Ier siècle, Pline l'Ancien (23/79) rapporte dans son Histoire Naturelle que le fromage le plus estimé à Rome, où l'on juge en présence l'une à l'autre les productions de tous les pays, est, parmi les fromages des provinces, celui qui provient de la contrée de Nîmes, de la Lozère et du Gévaudan, il n'est cependant pas établi que ce soit du pélardon dont parle le naturaliste romain car Roquefort et Laguiole prétendent également être à la source de la phrase de Pline l'Ancien.

Au Ier siècle, Pline l'Ancien (23/79) rapporte dans son Histoire Naturelle que le fromage le plus estimé à Rome, où l'on juge en présence l'une à l'autre les productions de tous les pays, est, parmi les fromages des provinces, celui qui provient de la contrée de Nîmes, de la Lozère et du Gévaudan, il n'est cependant pas établi que ce soit du pélardon dont parle le naturaliste romain car Roquefort et Laguiole prétendent également être à la source de la phrase de Pline l'Ancien.

En 1756, il est mentionné dans le Dictionnaire Languedocien-françois d'un autre naturaliste, l'abbé Boissier de Sauvages. Le péraldon y est décrit comme étant un petit fromage rond et plat qu'on fait dans les Cévennes et auquel on donne un goût piquant et poivré en le frottant ou en le lavant avec de la viorne à feuilles étroites.

En 1785, dans une nouvelle édition de son dictionnaire, il précise l'étymologie du péraldon, ce petit fromage de lait de chèvre sec et piquant, propre aux Cévennes, qui dérive, en raison de son goût piquant, du mot pebre, c'est-à-dire poivre.

A la fin du XIXème siècle, c'est en tant que petit fromage rond, de lait de chèvre, d'un goût sec et piquant, et propre aux Cévennes que l'écrivain occitan Frédéric Mistral (1830/1914) définit le pelardon dans son dictionnaire provençal-français Lou Tresor dóu Felibrige.

Personnalités liées à la commune

Victor Rascol (1824/1909), docteur en médecine, profession qu'il exerce à Murat jusqu'à la fin de sa vie, membre de l'Académie des Sciences. Il assure le service médical gratuit de quatre paroisses du canton pour les indigents. Il publie de nombreuses études scientifiques et propose la première Histoire du canton de Murat.

Victor Rascol (1824/1909), docteur en médecine, profession qu'il exerce à Murat jusqu'à la fin de sa vie, membre de l'Académie des Sciences. Il assure le service médical gratuit de quatre paroisses du canton pour les indigents. Il publie de nombreuses études scientifiques et propose la première Histoire du canton de Murat.

Il est né à Lacour, une belle propriété agricole à quelques kilomètres du bourg de Murat-sur-Vèbre, dans une famille de la bourgeoisie catholique locale. Son père est percepteur des contributions, son oncle curé de la paroisse de Murat, un de ses frères juge de paix, maire ... etc.

Pierre Rivemale (1910/1945, portrait de droite), un artiste hors-pair, de santé fragile. Il consacre sa vie à peindre et dessiner ce qui l'entoure. Il débute par les habitants de Canac/Murat-sur-Vèbre où résident ses grands parents, avant de continuer son talent sur Castres.

Il réalise des paysages mais aussi des portraits et des caricatures.

Patrimoine

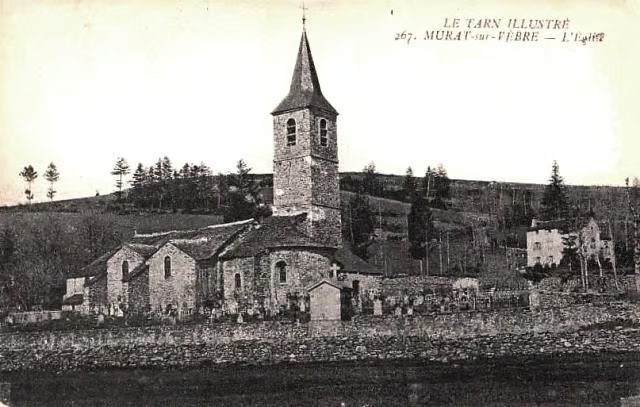

L'église Saint-Etienne de Murat et la Maison des Jacquets (ancienne auberge à colonnades)

Elles accueillent, dès le XIIème siècle, des pèlerins de Saint-Jacques qui empruntent la Voie Tolosane, encore très fréquentée de nos jours.

L’église semble avoir une fondation ancienne. Elle est mentionnée en 1098 dans une donation au chapitre du prieuré de Cassan (Hérault) par le vicomte Raymond de Minerve (1035/1097). Cette donation est confirmée en 1101 par son fils, Bernard II de Minerve (1070/1125).

Au moment des Guerres de Religion, l'édifice est incendié par les protestants en 1623 et partiellement ruiné, il connaît diverses réparations dans les années 1636/1637.

L'église est agrandie dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. La nef est rallongée vers 1750 et la date de 1758 portée sur la clé d'arc en témoigne. La chapelle latérale Nord semble avoir été construite en 1785. En 1799, l'église sert de grange pour le foin des chevaux des hussards. En 1830 la chapelle Sud est édifiée.

Une série de travaux transforment l'église dans le second quart du XIXème siècle. Le clocher est transformé entre 1870 et 1897.

En 1922, la toiture de l'église est totalement remaniée. Les toits d'ardoise qui recouvrent chacune des chapelles latérales sont remplacés par des toits à longs pans, entrainant le surhaussement de la façade et la création de la fenêtre centrale.

Le porche d'entrée est construit au milieu du XXème siècle. Une restauration récente entraîne la disparition des enduits intérieurs et extérieurs du chevet.

L’église Notre-Dame de Boissezon

Elle est reconstruite en 1823, car devenue trop petite et passablement délabrée. Le clocher est élevé avec les pierres de la vieille tour seigneuriale. Sa cloche est dénommée Sauveterre.

Le curé J. Razimbaud, originaire de Paillemalbiau fait dresser la croix de fonte qui se trouve au milieu du village, près de la statue de la Vierge Marie au-dessus de la fontaine.

Le château de Boissezon et la tour

Situé au hameau de Boissezon-de-Masviel, il ne reste aujourd'hui de ce château seigneurial qu'une tour ruinée et sauvegardée. Il est cités dès 966 dans le testament de Matfred (933/966), vicomte de Narbonne, et de son épouse Adelaïde (+990).

Le promontoire sur lequel il est construit, dans une boucle du ruisseau Rieu-Pourquié, est peu à peu grignoté pour alimenter un four à chaux utilisé massivement pour le chaulage des prairies agricoles au XIXème siècle. Ses ruines servent à construire la départementale qui a remplacé à flanc de montagne la voie historique qui reste sur les hauteurs.

Le château féodal de Canac

Une supplique, adressée au sénéchal de Carcassonne en 1593 par Aldonce de Peyrusse, héritière de la seigneurie de Boissezon de Masviel, précise que leur château de Saint-Amans, pris en 1588 par les catholiques, est en partie détruit et qu'elle se retire dans la seigneurie de Boissezon pour y faire bâtir une maison au lieu de Canac.

Boissezon

Boissezon

Boissezon, la tour ruinée

Boissezon, monuments aux morts

Boissezon, la Vierge

Boissezon, la croix

Boissezon, église Notre-Dame

Boissezon, église Notre-Dame et cimetière

Boissezon, église Notre-Dame

Boissezon, une maison traditionnelle

Canac, vue générale

Canac, ruines du château

Canac, ruines du château

Canac, église Saint-Pierre

Canac, la croix

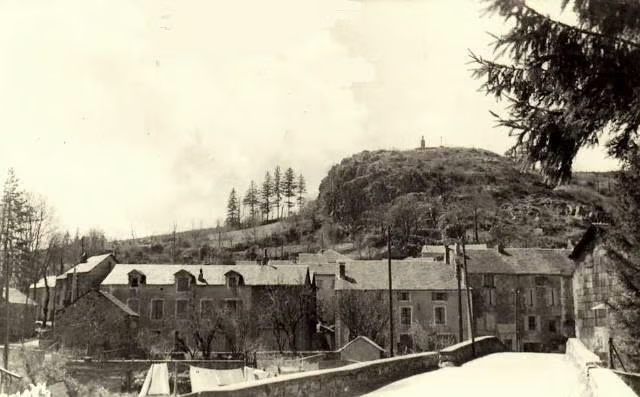

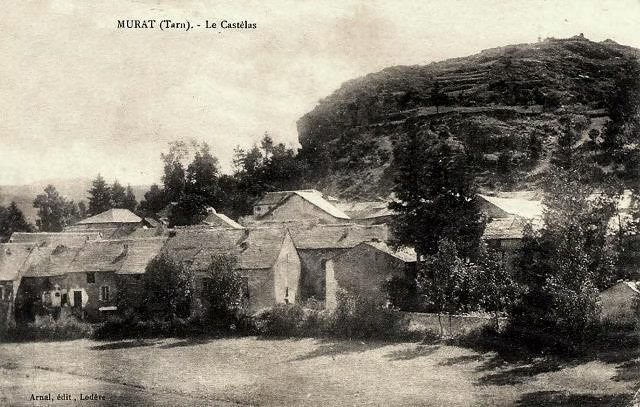

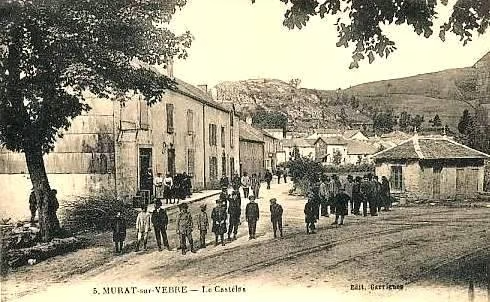

Colline du Castellas

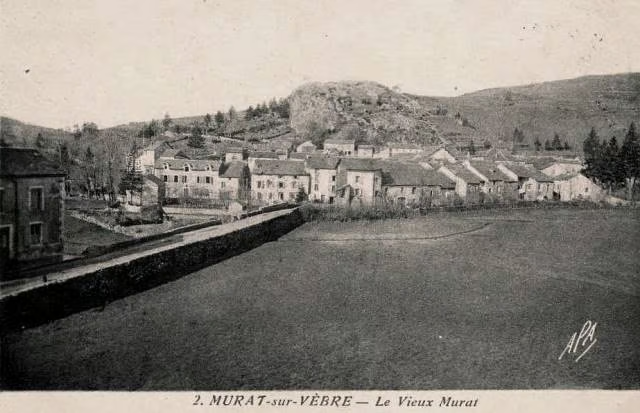

Castellas, cpa

Castellas, la Vierge et la croix

Castellas, la Vierge

Castellas, cpa

Castellas

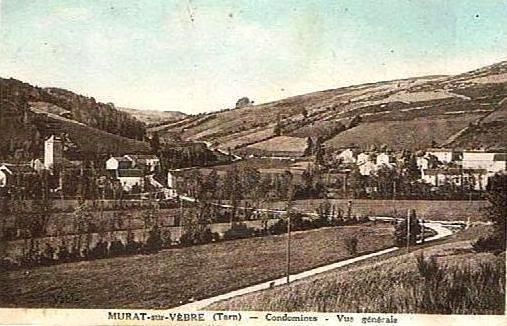

Condomines, cpa

Condomines, église

Route des Condomines

La Bessières, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Des actes notariés rédigés dans le château confirment la présence à partir de 1592 d'Aldonce de Peyrusse, de son époux Guillaume de Génibrouse et de leurs trois enfants : Nicolas (1583/1647), Jeanne (°1585) et Jean (1588/1673).

Le château de Canac ne semble plus habité à partir de sa vente à la branche ainée des Génibrouse-Boissezon.

Il sert au cours du XVIIème siècle à recevoir les redevances en nature des tenanciers de la paroisse, le seigneur s'engageant devant ses fermiers de faire garder ses chasteaux de Boissezon et Canac ».

En 1652, un acte de vente décrit le vieux château : garni d’une tour ronde et d’une tour carrée avec logis sur deux étages, cour, patus et bois; l’escalier de la tour ronde est rompu et la toiture de la tour carrée est effondrée.

En 1672, Jacques de Génibrouse lors du dénombrement de sa terre et seigneurie de Boissezon de Masviel précise qu'il détient à Canac, un château qui n'est plus habité où il y a tours, basse-cour et un petit jardin et terre tout contigu.

Le château de Canac est oublié sur son promontoire et lors d'une enquête faite par le clergé en 1759 sur l'organisation de la communauté de Boissezon, le curé note : un château entièrement délabré.

L’ancien château, pillé et abandonné devient masade, terre cédée contre redevance par le seigneur aux habitants du village.

En 2005, le Groupement forestier de Canac, héritier des masades, le donne à la collectivité de Murat-sur-Vèbre pour en assurer la conservation. Un débroussaillage est réalisé, un sentier d’accès retrouvé …

Le Pont de La Mouline sur le Dourdou

Il marque la limite entre Castanet-le-Haut (Hérault) et Murat-sur-Vèbre (Tarn).

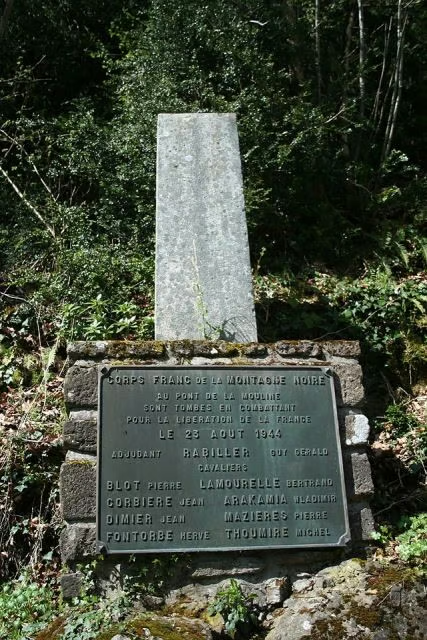

Le 23 août 1944 un combat entre le Corps Franc de la Montagne Noire et une colonne allemande y a lieu : 9 maquisards perdent la vie. Un mémorial y est dressé.

Le Rocher de Pèira sus Autra (Pierre sur l'autre)

Il culmine à 1014m. Ce rocher remarquable, composé par une pierre reposant sur une autre pierre, marque depuis des temps immémoriaux, la limite des communes de Nages, Murat-sur-Vèbre et Fraisse-sur-Agout.

Le moulin à eau de Narulle

Ce moulin à eau du XIVème siècle a fonctionné jusqu'au milieu du XXème siècle. Il délivre ses dernières poignées de farine en 1971, lorsque le dernier fermier résident prend sa retraite à Nages. La meule, comme tout le bâtiment d'habitation, est abandonnée.

En 1990, 2 hommes entreprennent de la sortir de l'oubli et depuis plus de 10 ans, le moulin tourne de nouveau. Une pierre portant fleur de lys donne accès à la pièce à vivre de jadis.

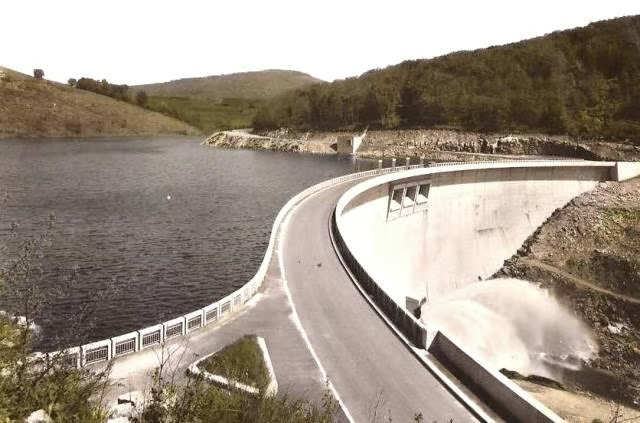

Le lac et le barrage de Laouzas

Ce lac paisible dominé par les monts de Lacaune, enchâssé dans la verdure et son écrin forestier, couvre 335ha de superficie et atteint par endroit 40m de profondeur.

Le barrage, situé sur la Vèbre, est construit entre 1961 et 1965.

Quartiers, faubourgs, hameaux, lieux dits et écarts

La commune est très vaste et comporte de multiples hameaux, regroupement des quatre anciennes paroisses dont il reste aujourd'hui les églises.

Le hameau de Moulin-Mage confronte l’actuelle commune de Moulin-Mage, dont il n’est séparé que par le ruisseau du Viau.

Citons aussi : Canac, La Bessière, Boissezon de Masviel, Candoubre, Peyroux, Le Louat, La Pise, Condomines, Montaigut, les Senausses, Plos, Cambert, Bessoles, Révaliès, La Fontblanque, Le Causse, etc…

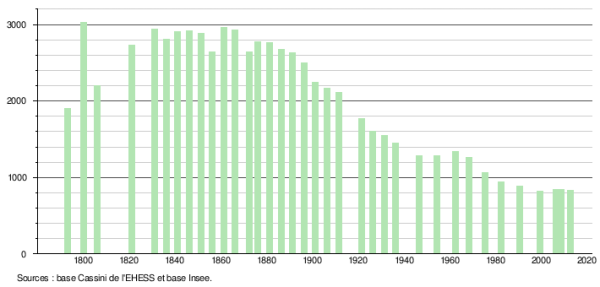

Evolution de la population

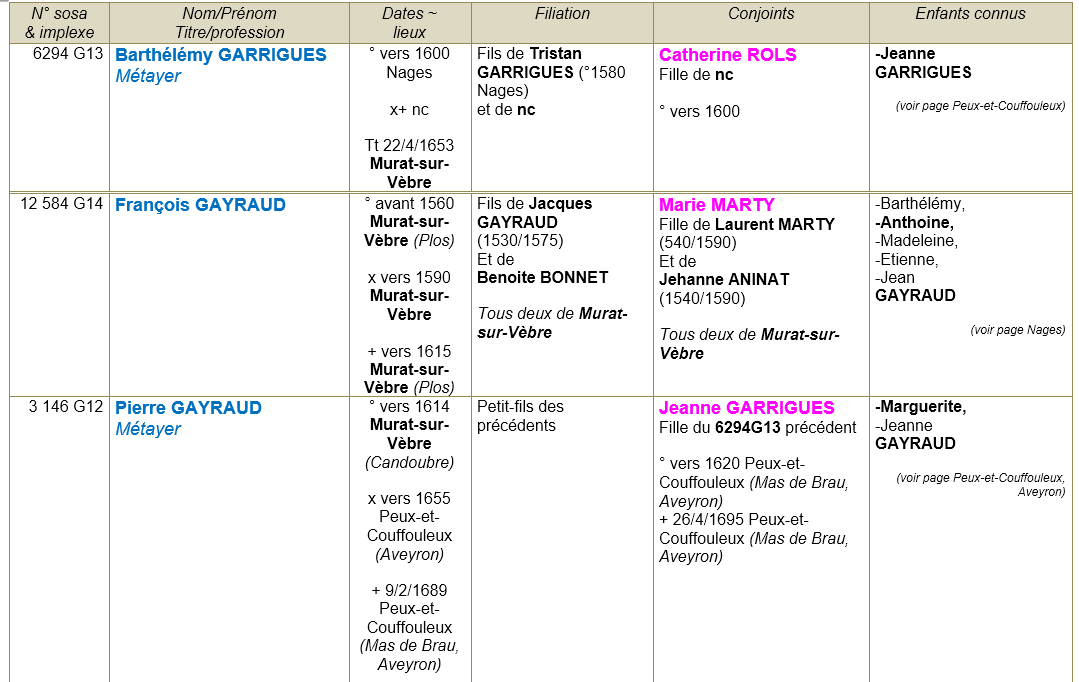

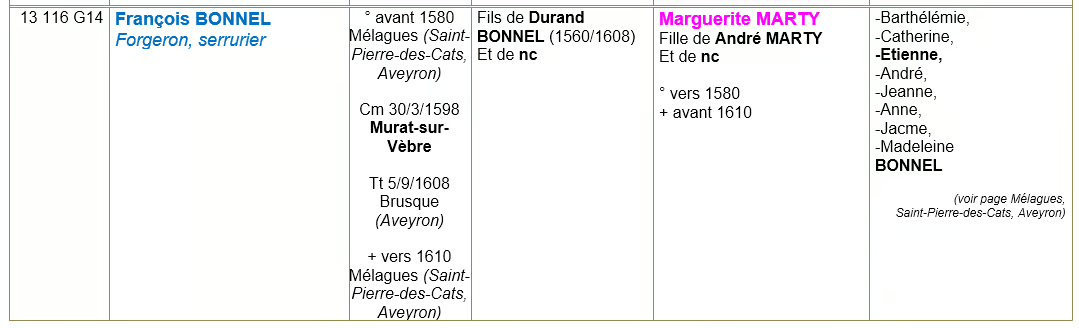

Mes ancêtres de Murat-sur-Vèbre...

Il semble que cette dernière Famille s’installe ensuite à Saint-Pierre-des-Cats d'où François est natif, car tous leurs enfants y naissent.

Il semble que cette dernière Famille s’installe ensuite à Saint-Pierre-des-Cats d'où François est natif, car tous leurs enfants y naissent.

Carte de Cassini

Notes

(1) - Le cimetière est retrouvé lors de l'exploitation du site, sur la langue de terre qui donne accès au château. Il révèle, outre une trentaine de squelettes, des monnaies du temps des rois Philippe IV dit Le Bel (1285/1314), Philippe VI de Valois 1293/1350), Louis XI (1423/1483) et des derniers Valois, qui sont confiées au Musée Toulouse-Lautrec d'Albi.

Un autre ossuaire est découvert dans une excavation proche de la tour existante.

Sources

Sites, blogs, photographies, livres, journaux et revus... : Wikipedia ;

Date de dernière mise à jour : 20/11/2025