Béziers

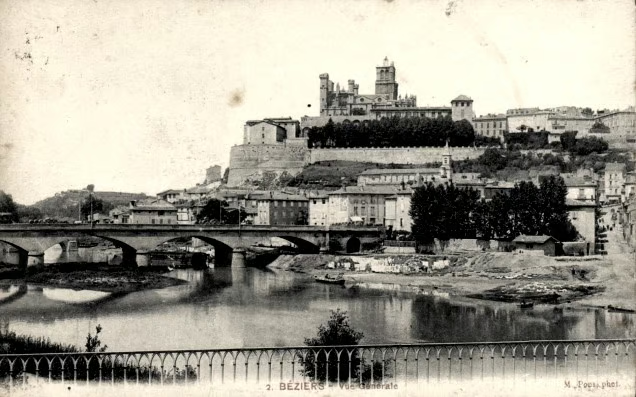

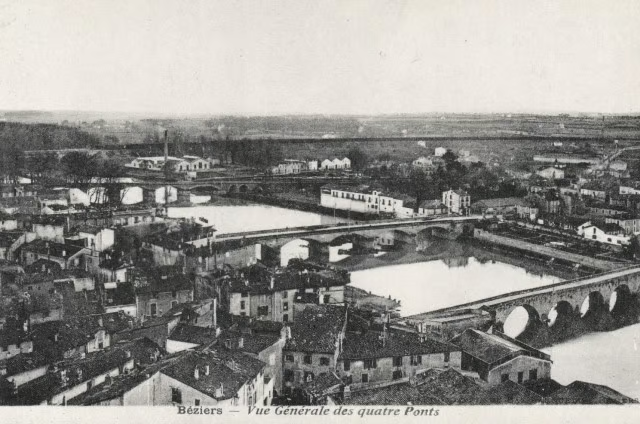

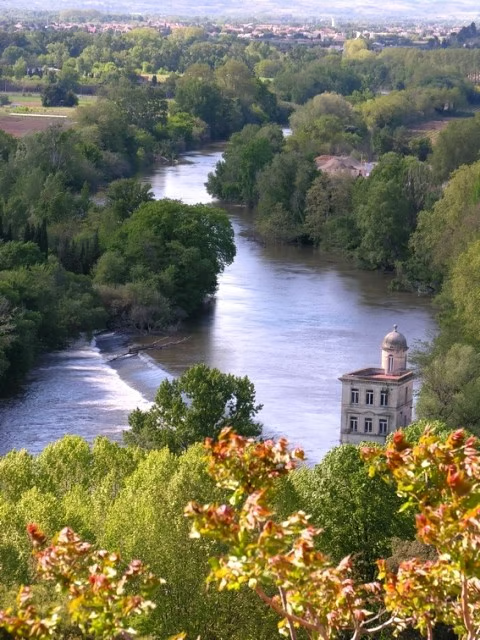

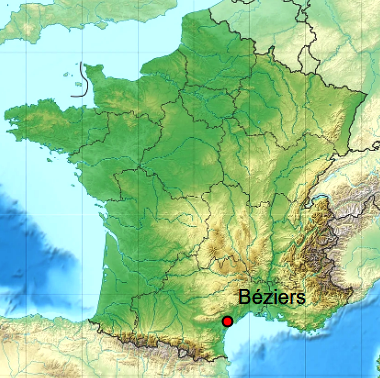

La ville est située sur un promontoire, l'un des derniers contreforts du Massif Central vers la plaine du Bas-Languedoc, entre le Minervois à l'Ouest et le cours de l'Hérault à l'Est. Elle domine l'Orb, le Canal du Midi, et ce qui fut l'un des plus grands vignobles du monde. Grand centre urbain, sur un axe de communication reliant la Vallée du Rhône et l'Espagne, elle fait partie de la région naturelle du Biterrois.

La ville est située sur un promontoire, l'un des derniers contreforts du Massif Central vers la plaine du Bas-Languedoc, entre le Minervois à l'Ouest et le cours de l'Hérault à l'Est. Elle domine l'Orb, le Canal du Midi, et ce qui fut l'un des plus grands vignobles du monde. Grand centre urbain, sur un axe de communication reliant la Vallée du Rhône et l'Espagne, elle fait partie de la région naturelle du Biterrois.

Béziers se situe à 12Kms de la mer Méditerranée et à 50Kms des montagnes moyennement élevées du Haut-Languedoc, dont le massif abrupt du Caroux et celui de l'Espinouse.

Le territoire de la commune est limitrophe de ceux de 16 communes :

Corneilhan, Maureilhan, Montady, Montblanc, Cers, Colombiers, Lespignan, Lignan-sur-Orb, Lieuran-lès-Béziers, Bassan, Servian, Maraussan, Sauvian, Vendres, Boujan-sur-Libron, Villeneuve-lès-Béziers.

Béziers est jumelée avec :

Heilbronn (Allemagne) depuis 1965, Stockport (Royaume-Uni) depuis 1972, Stavropol (Russie) depuis 1982, Chiclana de la Frontera (Espagne) depuis 1993, Maaloula (Syrie) depuis 2014, Tchortkiv (Ukraine) depuis 2022, Tainan (Taïwan) depuis 2023.

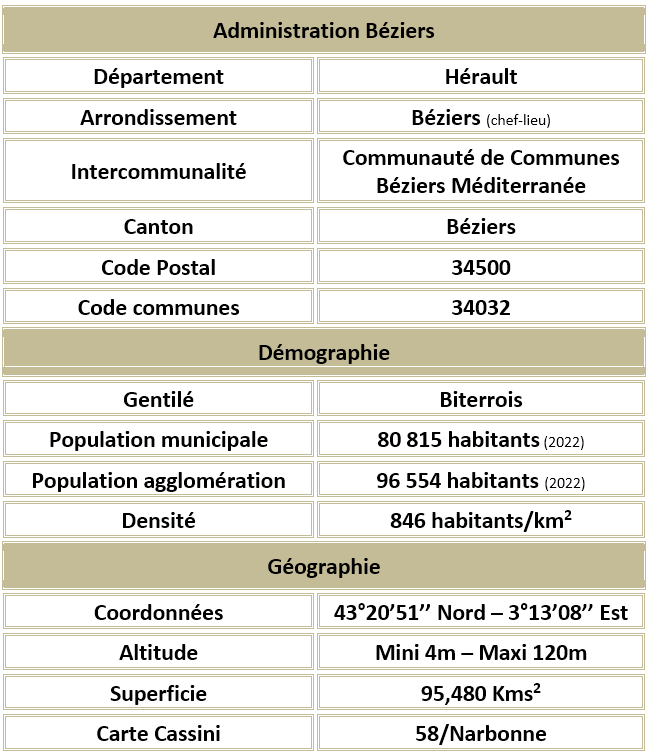

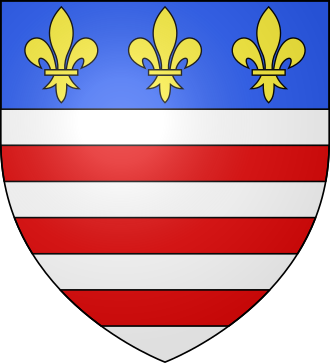

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : D'argent à trois fasces de gueules et un chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

Le chef aux trois fleurs de lys indique que Béziers est l'une des bonnes villes du royaume de France.

Les bandes blanches et rouges découlent du blason de la Maison de Trencavel, une des familles vicomtales les plus puissantes du Midi qui dirige Béziers jusqu'en 1247.

Toponymie

Nom d'origine ibère. Un rapprochement peut être fait avec l’ancien nom du Guadalquivir espagnol, Baetis, et le nom antique de la ville catalane Badalona, Baetulo : le radical est bien attesté en zone ibérique et le suffixe –err est lui aussi attesté par ailleurs. Le radical est un prolongement en -to d’une racine ibérique *bai, apparentée à l’indo-européen *ghai = clair, lumineux.

La forme latine est Baeterrae. L’ablatif pluriel Beterris, attesté au IIIème siècle dans l’Itinéraire d’Antonin, donne l’Occitan Beders en 1118 et sa variante Bezers en 1213, d’où la forme française Béziers attestée en 1370.

Attesté sous les formes au 1er siècle : Beterae, Beterras ; au IIème siècle : Beteris (Table de Peutinger).

Hydrographie

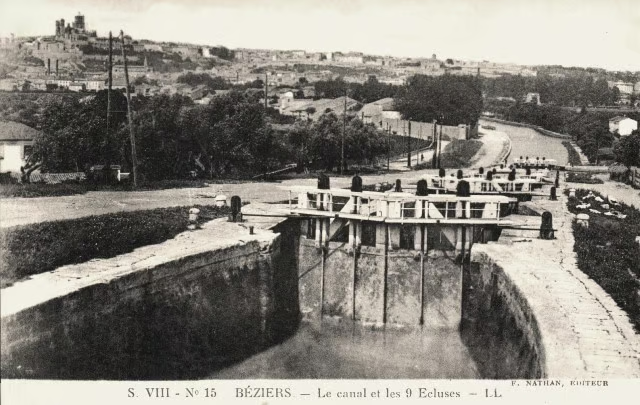

Le canal du Midi coule au Sud de la ville, où est aménagé un port entre deux écluses. Le pont-canal de l'Orb, inscrit aux Monuments Historiques, fait remonter jusqu'aux neuf écluses de Fonseranes, écluses en enfilade qui permettent aux bateaux de franchir un dénivelé de 21,5 m. Ce haut lieu touristique est classé Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco. La cité Bitteroise est surnommée à ce titre la ville aux 1000 et une écluses.

L'Orb y croise le Canal du Midi et est rejoint par le Lirou au pied du pont vieux. Il se jette dans la mer Méditerranée à la station balnéaire de Valras-Plage.

Du fait des crues aussi soudaines que violentes de ce fleuve d'ordinaire paisible et sa rive Ouest étant inondable, la ville s'est développée à l'Est sur le plateau élevé qui le surplombe. Les faubourgs dans la plaine alluviale sont souvent victimes d'inondations.

Histoire

Histoire

Fondée par les Grecs au VIIème siècle avant J.-C., un peu avant Marseille, Béziers est la plus ancienne ville de France.

Située à quelques kilomètres de la mer Méditerranée sur le fleuve Orb, traversée par la Via Domitia qui relie l'Italie à l'Espagne, Baeterrae, nom antique de Béziers, prospère jusqu'au IIIème siècle où l'insécurité ambiante amène la cité à construire des murailles.

Lors de fouilles archéologiques en 2006, deux fermes gallo-romaines datées des Ier et IIème siècles de notre ère, comprenant des installations vinicoles, sont découvertes.

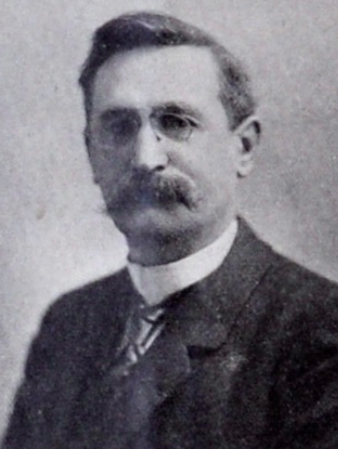

Les invasions barbares touchent de plein fouet Béziers, au centre d'une Narbonnaise très disputée : d'abord aux mains des Wisigoths au VIème siècle, elle est bientôt conquise par les Musulmans (Bazyhi) au début du VIIIème siècle, puis par  les Francs qui, sous la bannière de mon ancêtre Charles de Herstal dit Martel (686/741, portrait 1 de droite), vice-roi et maire des Palais d'Austrasie et de Neustrie, s'en emparent en 737.

les Francs qui, sous la bannière de mon ancêtre Charles de Herstal dit Martel (686/741, portrait 1 de droite), vice-roi et maire des Palais d'Austrasie et de Neustrie, s'en emparent en 737.

Béziers est le siège d'un évêché puis grâce à mon autre ancêtre Charles Ier dit Charlemagne (747/814, portrait 1 de gauche), d'un comté.

La ville continue à se fortifier, notamment au début du XIIème siècle, au moment de la grande guerre méridionale entre la Maison d'Aragon et la Maison de Toulouse, et son enceinte, englobant les bourgs de Capnau, Saint-Aphrodise et Saint-Jacques, prend sa forme définitive.

En 1067, l'élimination des Bérenger livre la ville aux appétits des comtes de Carcassonne, vicomtes de Béziers, Agde, Narbonne, Nîmes, Rouergue, prétexte à l'entrée en force des Bérenger de Barcelone et à la ruine de la Famille de Carcassonne, et début de la grande guerre méridionale. La lutte des Bérenger de Narbonne et des derniers Trencavel est aussi une lutte d'influence géostratégique entre Barcelone et Toulouse, ce qui explique l'intervention française sous couvert de croisade, qui met tout le monde d'accord un siècle plus tard…

En 1142, les Trencavel de Béziers prennent officiellement parti pour les Catalans. Le comte de Toulouse réagit en s'alliant à l'évêque de Béziers en 1152. Raimond Roger Trencavel (1098/1167) est fait prisonnier par Raimond de Toulouse puis relâché contre rançon. Il est assassiné le 15 octobre 1167 dans l'église de la Madeleine.

En 1187, la vicomté d'Agde est séparée de la branche principale des Trencavel, pour revenir à Bernard Aton VI Trencavel (1159/1214).

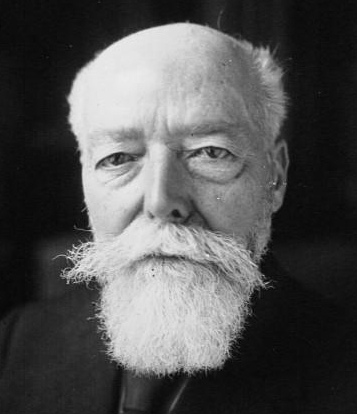

En 1198, Lotario dei Conti di Segni, pape Innocent III (1160/1216) est élu, en promettant de réduire l'Hérésie Cathare. L'assassinat de Pierre de Castelnau (1170/1208) est à l'origine  de la Croisade des Albigeois déclenchée en janvier 1208 par le pape Innocent III contre les Cathares. Autour de Simon de Montfort (1175/1218) fraichement revenu de Terre Sainte, la croisade est menée par de grands barons du Nord. Arnaud Amaury (1160/1225), archevêque de Narbonne, est désigné par le pape chef de la croisade qui est rejointe par le comte Raymond VI de Toulouse (1156/1222, portrait 2 de gauche). Voir § suivant.

de la Croisade des Albigeois déclenchée en janvier 1208 par le pape Innocent III contre les Cathares. Autour de Simon de Montfort (1175/1218) fraichement revenu de Terre Sainte, la croisade est menée par de grands barons du Nord. Arnaud Amaury (1160/1225), archevêque de Narbonne, est désigné par le pape chef de la croisade qui est rejointe par le comte Raymond VI de Toulouse (1156/1222, portrait 2 de gauche). Voir § suivant.

La ville est intégrée au domaine royal en 1247.

Entre 1260 et 1280, une école de troubadours est créée avec quatre poètes : Bernart d'Auriac, Joan Esteve, Joan Miralhas et Raimon Gaucelm. Les trois derniers sont originaires de Béziers et tous les quatre y vivent. Ce ne sont pas des courtisans mais des membres de la classe moyenne urbaine. Ils écrivent en occitan, et sont partisans du roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270, portrait 2 de droite) et de l'aristocratie française contre la noblesse occitane d'origine.

La ville est alors aux mains de trois pouvoirs : l'évêché, qui connaît son apogée au XVIème et au XVIIème siècle quand il est occupé par la Famille des Bonsi, alliée aux Médicis ; le Consulat, créé à la fin du XIIème siècle ; et enfin le roi, représenté par un viguier pour les affaires judiciaires, puis par un subdélégué de l'intendant à partir du XVIIème siècle.

Béziers n'est pas inquiétée pendant la Guerre de Cent Ans.

Béziers n'est pas inquiétée pendant la Guerre de Cent Ans.

Le 8 septembre 1381, une émeute aboutit au siège du conseil municipal. Enfermés dans la maison commune par leurs concitoyens, les conseillers se réfugient dans la tour de la maison. L'incendie est porté dans la tour, et les conseillers meurent tous par le feu ou en sautant de la tour sur la place.

Le 8 septembre 1381, une émeute aboutit au siège du conseil municipal. Enfermés dans la maison commune par leurs concitoyens, les conseillers se réfugient dans la tour de la maison. L'incendie est porté dans la tour, et les conseillers meurent tous par le feu ou en sautant de la tour sur la place.

Le roi Charles IX (1550/1574, portrait 3 de gauche) passe dans la ville lors de son tour de France royal de 1564 à 1566, accompagné de la Cour et des Grands du royaume, tel son frère Henri duc d’Anjou (1551/1589, portrait 3 de droite), Henri de Navarre (1553/1610), les cardinaux de Bourbon et de Lorraine.

En 1551, Béziers devient le siège d'une Sénéchaussée par distraction de la sénéchaussée de Carcassonne.

En 1598, la ville se voit accorder par lettres patentes du roi Henri IV (1553/1610) la création d'un collège royal (Lycée Henri IV actuel).

En 1598, la ville se voit accorder par lettres patentes du roi Henri IV (1553/1610) la création d'un collège royal (Lycée Henri IV actuel).

Béziers est au cœur de la révolte de Montmorency en 1632 où se retrouvent, au début de la rébellion, Gaston d'Orléans (1608/1660, portrait 4 de gauche) et le gouverneur de la province. Le roi, par l'Edit de Béziers, en octobre 1632, supprime les privilèges de la province, qui sont rétablis en 1649.

En 1710, les Britanniques, au cours de la Guerre de Succession d'Espagne, débarquent à Sète et poussent près de Béziers avant d'être repoussés par le duc Antoine Gaston de Roquelaure (1656/1738).

Au cours du XVIIIème siècle, Béziers prospère, notamment grâce à la culture de la vigne qui lui permet d'être un important centre de négoce d'alcool.

Lors de la Révolution Française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la Société Révolutionnaire créée en mai 1790, qui connait plusieurs noms successifs : Cabinet littéraire et patriotique, Société des amis de la constitution et de la liberté, affiliée au club des jacobins de Paris, elle devient la Société des Jacobins,puis la chute de la monarchie entraine deux changements la Société des frères et amis de la République puis la Société régénérée des Jacobins, amis de la République. Elle compte jusqu’à 400 membres et est installée aux pénitents blancs.

De 1790 à 1800, Béziers est le chef-lieu du district de Béziers.

De 1790 à 1800, Béziers est le chef-lieu du district de Béziers.

Les remparts de la ville sont démolis en 1827 ; par cette opération, la ville finance les travaux qui permettent de pomper jusque dans la ville l’eau de l’Orb situé en contrebas.

En 1851, Béziers est une des seules villes à se révolter contre le Coup d’État du prince-président Louis Napoléon Bonaparte (1808/1873, portrait 5 de gauche). Le 4 décembre, Casimir Péret, ancien maire de la ville, prend la tête d'une foule d'environ 6 000 personnes qui se rassemblent devant la cathédrale, sur la Place de la Révolution. L'armée tire, 70 personnes sont tuées et de nombreuses blessées. Tous les hommes suspectés d'avoir participé à la manifestation sont arrêtés et déportés en Guyane ou en Algérie. Casimir Péret est envoyé au bagne de Cayenne où il meurt lors d'une tentative d'évasion en 1855. En 1884, un monument commémoratif est érigé sur le lieu de l'événement.

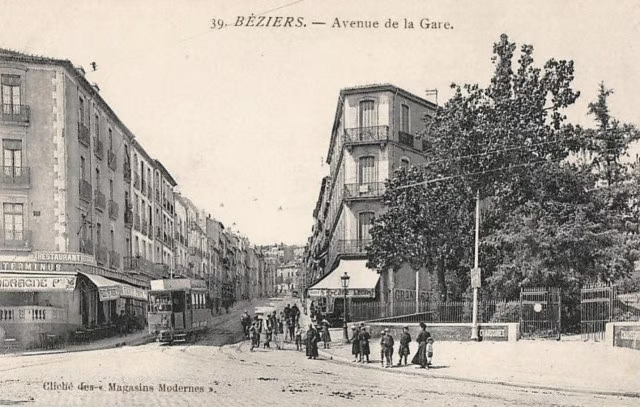

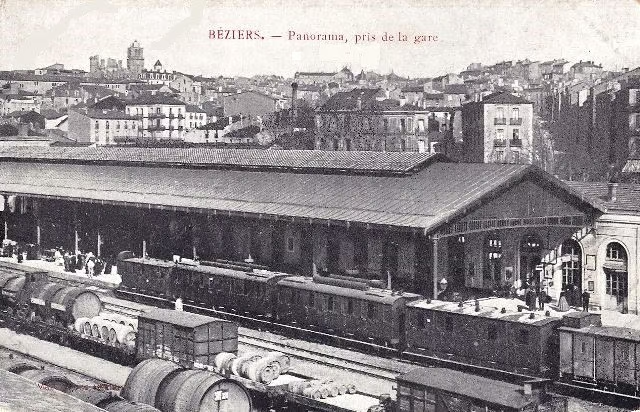

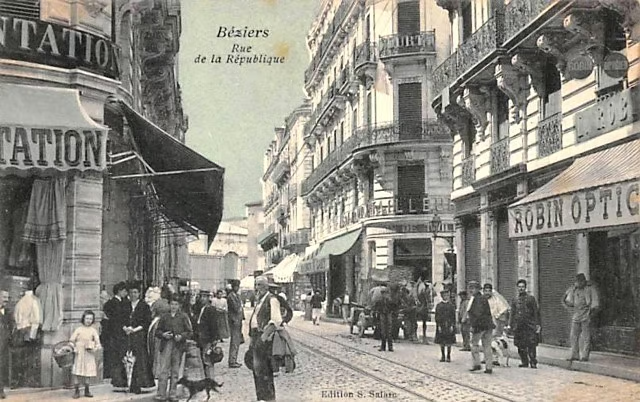

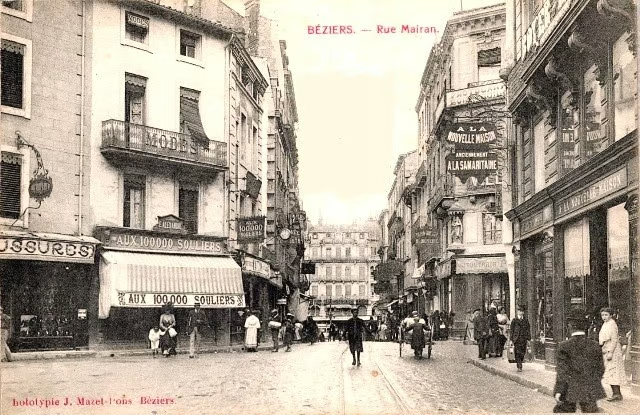

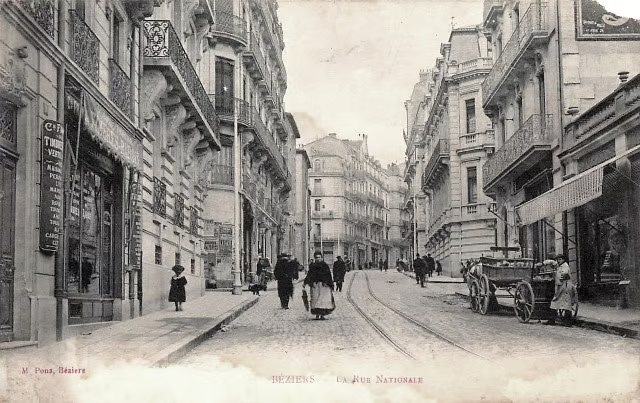

À la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, Béziers connaît son âge d'or, compromis par la crise de mévente du vin qui survient au début du XXème siècle. La ville s'étend, des arènes sont construites, de grandes artères sont percées, de nombreux immeubles de style haussmannien sont élevés partout dans la ville.

Le Biterrois et Béziers, autoproclamée Capitale mondiale du vin, s'enrichissent rapidement. De grandes fortunes se forment. De grands propriétaires terriens, issus de l'industrie, de la finance ou des professions libérales, possèdent d'immenses domaines de plusieurs dizaines d'hectares et construisent des châteaux pinardiers.

Le tramway de Béziers est mis en service en 1879. Il dessert la ville jusqu'en 1948, année où ses lignes sont remplacées par un réseau d'autobus.

Le tramway de Béziers est mis en service en 1879. Il dessert la ville jusqu'en 1948, année où ses lignes sont remplacées par un réseau d'autobus.

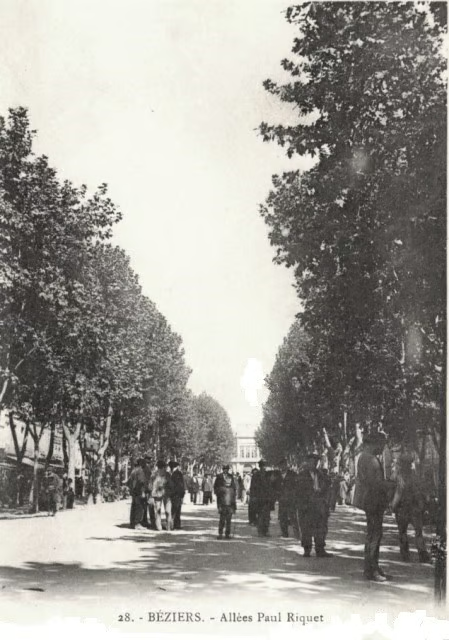

Le 12 mai 1907, le rassemblement de Béziers pour défendre la viticulture méridionale voit 150 000 manifestants envahir les allées Paul Riquet et le Champ-de-Mars. Il y a quelques incidents légers lors de l'appel à la dispersion des manifestants. Le 16 mai, le conseil municipal de Béziers démissionne. Le poste de police et la façade de la mairie sont incendiés. Georges Clémenceau (1841/1929, portrait 4 de droite) décide de contre-attaquer, le 17e régiment d'infanterie de ligne composé de réservistes et de conscrits du pays, est muté sur ses ordres de Béziers à Agde le 18 juin 1907. Le soir du 20 juin, apprenant la fusillade de Narbonne, environ 500 soldats de la 6e compagnie du 17e régiment se mutinent, pillent l’armurerie et prennent la direction de Béziers, après 20Kms de marche de nuit, ils arrivent en ville, accueillis chaleureusement par les Biterrois. Après avoir obtenu la garantie qu’aucune sanction ne leur sera infligée, les soldats du 17e déposent les armes et se dirigent vers la gare sous bonne escorte et sans aucun incident majeur. Georges Clémenceau annonce la fin de la mutinerie et obtient la confiance au gouvernement. Le 23 juin une loi est votée, qui réprime la chaptalisation massive des vins.

Durant la Première Guerre Mondiale, la mutinerie des soldats du 17e entraine que nombre d'entre eux sont envoyés en première ligne notamment dans les assauts sanglants de 1914.

En 1939, la caserne Mauraussan est utilisé comme camp et comme hôpital pour les républicains espagnols. Entre janvier et juin, 1238 espagnols y sont soignés par un personnel médical franco-espagnol.

Le 5 juillet 1944, la ville est bombardée par la 15th USAAF et des appareils de la mission Shuttle, avant d’être libérée par la 1re DFL (Division Française Libre).

1960, l'heure d'un certain déclin sonne pour Béziers : d'abord à travers la chute des prix du vin, puis par la crise des industries classiques.

Le Nord de la ville est transformé par la construction de quelques ensembles d'HLM après l'arrivée des rapatriés d'Algérie.

Le siège de Béziers en 1209

Après que la prédication pour lutter contre l'hérésie cathare se soit révélée être un échec, et après l'assassinat de Pierre de Castelnau, la croisade contre les cathares est lancée.

Le comte Raymond VI de Toulouse, chef d'une des régions atteintes par l'hérésie, fait amende honorable et rejoint la croisade. Les croisés décident d'attaquer les vicomtés de Béziers, du Razès, d'Albi et de Carcassonne, tenues par Raimond Roger Trencavel.

Quand la croisade arrive à Montpellier, ce dernier se présente et demande une entrevue avec Arnaud Amaury. Il réaffirme son attachement à la foi romaine et tente de négocier avec la croisade, mais le légat exige une soumission totale. Le jeune vicomte refuse, jugeant l'exigence inacceptable. Il retourne à Béziers le 21, la met en état de siège pour qu'elle puisse résister pendant au moins quarante jours.

La croisade compte environ 20 000 hommes. Alors qu'elle approche de la ville, Renaud de Montpeyroux, évêque de Béziers de 1208 à 1211, tente une ultime médiation. Arnaud Amaury exige que les cathares lui soient livrés. L'évêque dresse une liste de 222 noms d'hérétiques. L'évêque exige que tous les catholiques sortent de la ville pour ne pas partager le sort des cathares. La population et les consuls de la ville repoussent cette exigence, se sentant à l'abri dans la ville et refusant de se désolidariser de leurs concitoyens. Seuls l'évêque et quelques catholiques quittent la ville.

La croisade atteint la ville le 22 juillet, s'installe et se prépare à un siège qui promet d'être long.

Quelques Biterrois téméraires tentent une sortie, mais l'assaut tourne mal, les Biterrois se trouvent rapidement submergés et refluent vers la ville en désordre, incapables d'empêcher leurs poursuivants d'y pénétrer. Les ribauds envahissent la ville et commencent à massacrer les habitants, n'épargnant même pas ceux qui se sont réfugiés dans les églises. Arnaud Amaury et les chevaliers sont avertis de la prise de la ville. Quand ils arrivent, c'est pour constater que le pillage a commencé. Ils tentent de chasser les ribauds de la ville qui, pour se venger, y mettent le feu.

La moitié de la population est massacrée, notamment dans l'église Sainte-Madeleine. Ce massacre entre dans la mémoire locale sous le nom de grand masèl (grande boucherie en occitan).

Le vicomte Raimond Roger Trencavel est paralysé dans son combat. Secourir Béziers n'a plus de sens, et il ne lui reste plus qu'à se retrancher dans Carcassonne pour attendre la fin de la quarantaine, mais le manque d'eau l'oblige à capituler le 15 août 1209. Ses vicomtés sont alors remises par élection à Simon de Montfort. Trencavel meurt en prison en novembre 1209.

Les seigneurs et gens de la noblesse

Les vicomtes

- Maison de Béziers

Le comté de Béziers est établi par le roi des Francs et Maire des Palais de Neustrie et de Burgondie, mon ancêtre, Pépin III de Herstal dit le Bref (714/768, portrait de droite) qui le donne à Ansemond, comte de Nîmes, qui devient ainsi maître des villes de Maguelone, Agde et Béziers dont il constitue un petit état. Il s'empare de Narbonne, tenue par les forces musulmanes depuis une trentaine d'années, aidées par des Goths. Il est tué devant une des portes de la cité en 754 par un de ses domestiques mandaté par un parti de Goths hostiles à l'alliance franque.

Le comté de Béziers est établi par le roi des Francs et Maire des Palais de Neustrie et de Burgondie, mon ancêtre, Pépin III de Herstal dit le Bref (714/768, portrait de droite) qui le donne à Ansemond, comte de Nîmes, qui devient ainsi maître des villes de Maguelone, Agde et Béziers dont il constitue un petit état. Il s'empare de Narbonne, tenue par les forces musulmanes depuis une trentaine d'années, aidées par des Goths. Il est tué devant une des portes de la cité en 754 par un de ses domestiques mandaté par un parti de Goths hostiles à l'alliance franque.

En 845, sous mon autre ancêtre, le roi Charles II dit le Chauve (823/877, portrait de gauche), le comté est transformé en vicomté.

En 845, sous mon autre ancêtre, le roi Charles II dit le Chauve (823/877, portrait de gauche), le comté est transformé en vicomté.

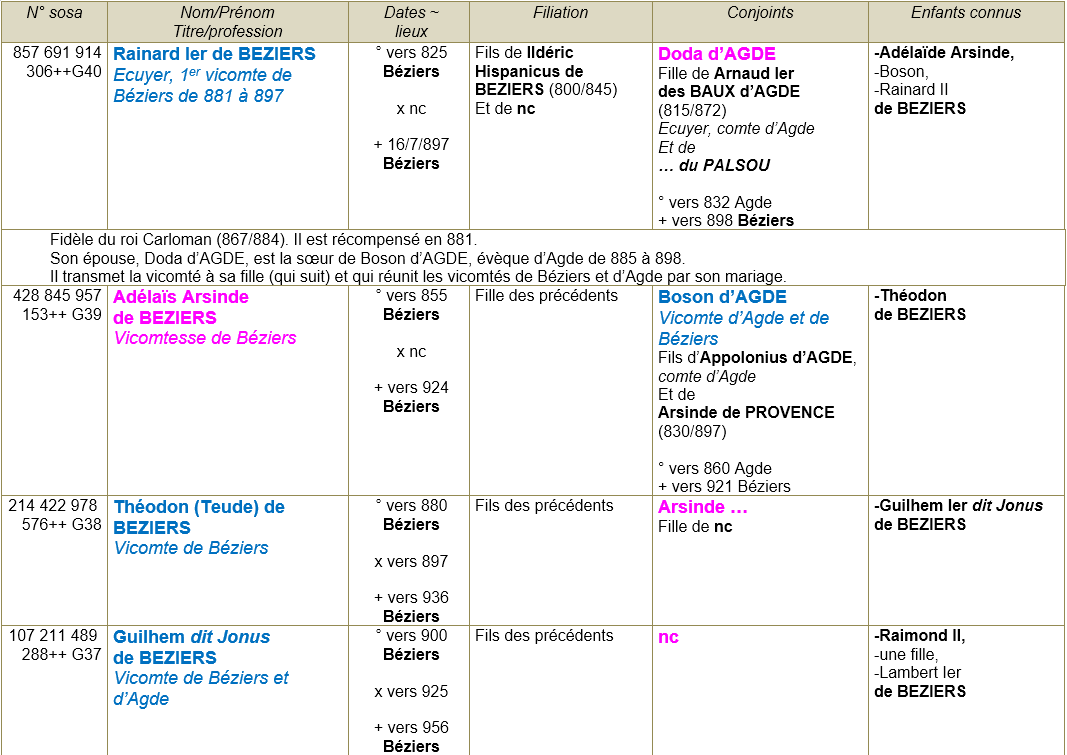

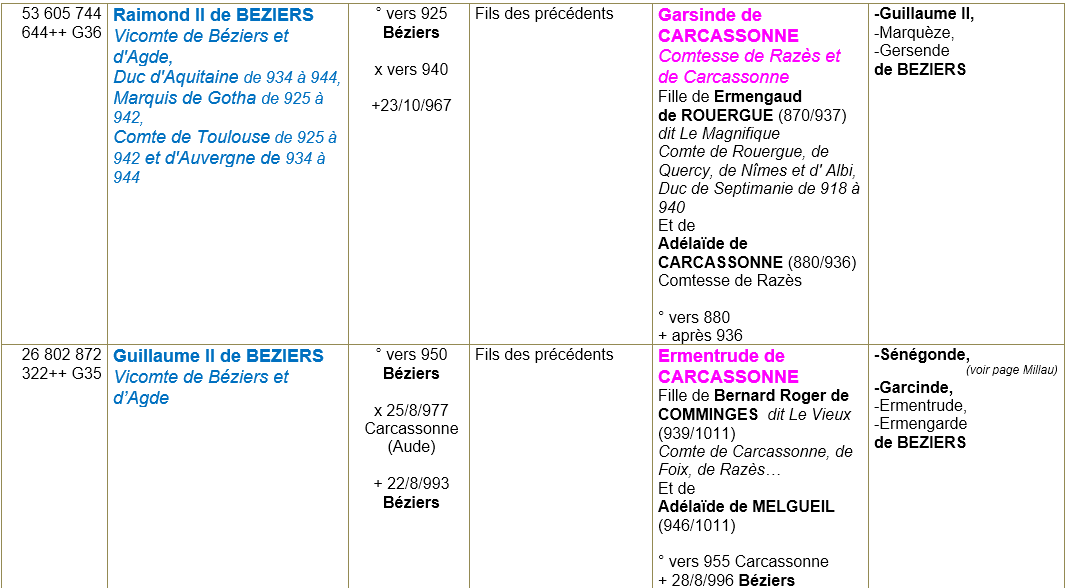

Mes ancêtres qui suivent (voir § Mes ancêtres en bas de page) sont donc vicomtes de Béziers :

Raynard Ier de Béziers (825/897) vicomte de 881 à 897, époux de Dida, transmet la vicomté à sa fille Adélaïs (860/924) qui, en épousant Boson d'Agde (859/921), vicomte d'Adge, réunit les deux fiefs dans une même main.

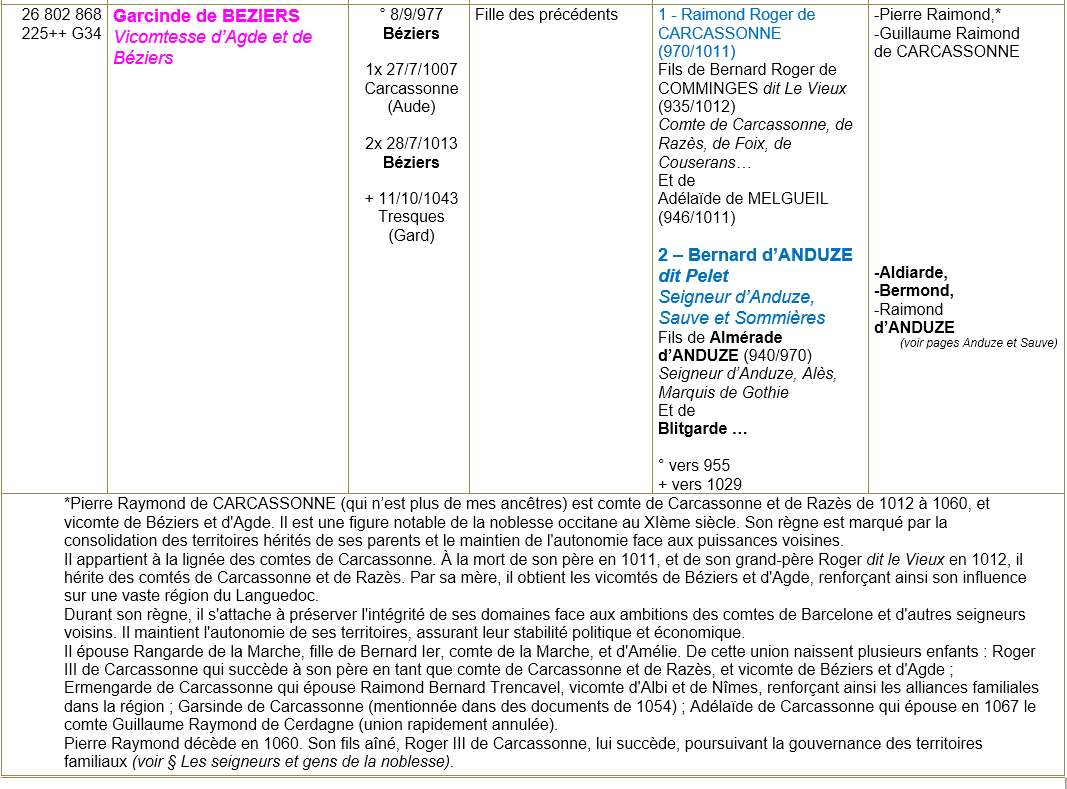

Puis, de pères en fils (ou fille) : Théodon de Béziers (875/936) ; Guillaume Ier de Béziers (900/960) ; Rainard II de Béziers (919/967), époux de Garsinde de Rouergue (899/975) ; Guillaume II de Béziers (941/993), époux en 964 d'Ermentrude de Carcassonne ; Garsinde de Béziers (975/1043), épouse du comte Raymond Roger de Carcassonne dit Le Vieux (970/1011), puis du seigneur Bernard Ier dit Pelet d'Anduze (955/1029).

- Maison de Carcassonne

Pierre Raymond de Carcassonne (1010/1059), comte de Carcassonne et vicomte de Béziers, époux de Rangarde de La Marche ; Roger III de Carcassonne (+1067) ; Ermengarde de Carcassonne (1045/1099), sœur du précédent, épouse de Raymond Bernard Trencavel (1036/1074), vicomte d'Albi et de Nîmes.

- Maison Trencavel

De 1074 à 1129, Bernard Aton IV Trencavel (1074/1129), vicomte de Béziers, Carcassonne, Nîmes, Albi, Agde et de Razès, chevalier croisé, époux en 1083 de Cécile de Provence (1069/1150) ; Raimond Ier Trencavel (1098/1167), frère du précédent ; de 1167 à 1194, Roger II Trencavel (+1194), époux vers 1158 d'Adélaïde de Toulouse, fille du comte Raymond V de Toulouse (1134/1194) et de Constance de France (1128/1181) ; de 1194 à 1209, Raimond Roger Trencavel (1185/1209), époux d'Agnès de Montpellier, fille du seigneur Guilhem VIII de Montpellier (1157/1202) et d'Inès de Castille.

1209 - 1229 : La Croisade des Albigeois sévit, Raimond Roger Trencavel est vaincu, et ses vicomtés sont attribuées à un des Croisés, Simon de Montfort.

1209 - 1229 : La Croisade des Albigeois sévit, Raimond Roger Trencavel est vaincu, et ses vicomtés sont attribuées à un des Croisés, Simon de Montfort.

- Maison de Montfort

De 1209 à 1218, Simon V de Montfort (1175/1218, portrait de gauche), seigneur de Montfort-l'Amaury, comte de Toulouse, de Leicester, de Montfort, vicomte d'Albi, de Béziers, de Carcassonne, chevalier croisé, époux d'Alix de Montmorency (1173/1226), fille du seigneur Bouchard IV de Montmorency (1130/1189) et de Laurette de Hainaut (1150/1181) ; de 1218 à 1224, Amaury VI de Montfort (1192/1241), chevalier, comte de Montfort-l'Amaury, de Toulouse, vicomte d'Albi, de Béziers, de Carcassonne, duc de Narbonne, qui cède ses vicomtés au roi Louis VIII de France dit Le Lion (1187/1226, portrait de droite) qui les rattache au Domaine Royal.

Chroniques communales et légendes locales

Béziers, le plus ancien vignoble de France

Les premières traces de vignes dans la région remontent à la présence des Etrusques.

Au temps des Grecs, l’économie de la ville est florissante grâce au commerce du vin. Après la crise du phylloxéra au XIXème siècle, peu touchée par la maladie, Béziers devient la capitale du vin, ce qui fait la fortune de Béziers à cette époque et la ville devient la plus riche du Languedoc. L'architecture y est très florissante à cette période, avec la construction de nombreux hôtels particuliers et de châteaux pinardiers dans les campagnes environnantes.

La Légende du Malpas

Ce tunnel percé dans la montagne, entre Colombiers et Nissan, est creusé d'abord par les Romains pour assécher l'étang de Montady, puis agrandit sous les ordres de Paul Riquet afin d'y faire passer le Canal du Midi. Son nom Malpas = mauvais passage, laisse supposer la difficulté de l'entreprise.

Une légende veut qu'un ermite, nommé Arthus, ait élu domicile dans la voûte. Cet ancien employé du chantier du canal y serait revenu après que sa femme, lasse de l'attendre, l'ait quitté. Lorsqu'il voit approcher une péniche, il descend un panier au bout d'une corde afin que les bâteliers lui offrent de quoi manger.

Il ne s'agit en fait que d'une plaisanterie des bâteliers : à chaque passage, ils demandent au mousse du bateau de préparer un panier pour l'ermite et de crier haut et fort son nom afin qu'il récupère les victuailles. L'ermite ne répondant pas, l'équipage se partage finalement le panier dans la bonne humeur.

La légende de Saint-Aphrodise

Ce saint est considéré comme le 1er évèque de Béziers, il est le saint patron de Béziers.

La première mention du sanctuaire abritant ses reliques est transmise par deux moines de Saint-Germain-des-Prés, en route pour l'Espagne et de passage à Béziers en 858. Plusieurs légendes issues de la tradition orale prennent forme au Moyen-Age et tendent vers une légende unique au XVIème siècle faisant de Saint Aphrodise un martyr, décapité avec 3 de ses disciples, pourtant présenté auparavant comme un évèque et confesseur mort paisiblement. C'est aussi dans cette dernière légende que son fidèle chameau est cité pour la première fois. La date de son exécution est fixée au 28 avril alors que celle de la translation des reliques est fixée au 22 mars.

Ses reliques sont très longtemps utilisées en procession pour calmer les calamités divines comme la sécheresse et les épidémies de Peste.

Plusieurs facettes de son histoire :

1 - Vers l'an 250, Aphrodise, fuyant les persécutions des romains contre les chrétiens, arrive d'Héliopolis en Egypte, où il est grand-prètre du Temple de Mercure. Il entre dans le Temple pour se reposer et les idôles se renversent. Frappé par le miracle, il renonce au culte des faux dieux, se convertit et reçoit le baptème de Saint Pierre à Antioche qu'il suit à Rome. Il fait escale à Béziers avec son chameau, reste longtemps caché dans une grotte et est finalement consacré évèque de Béziers par Paul Serge, évèque de Narbonne. Il a une influence profonde sur la population et établit le culte du christianisme, mais pour avoir propager trop activement les doctrines de Jésus-Christ, il meurt décapité sur la Place Saint-Cyr et sa tête jetée dans un puits, mais soudain les eaux remontent jusqu'à la margelle, le Saint retrouve sa tête et la portant entre ses mains, il se dirige vers la partie septentrionale de la ville. Sur son parcours les gens répandent des escargots que le saint effleure sans en écraser un seul. Au carrefour dit aujourd'hui du Saint-Esprit, des tailleurs de pierre le raillent et le traitent de fou. Dieu les punit de leur irrévérence en les pétrifiant sur place et en maintenant leurs cous tordus dans l'attitude où ils se trouvent. La rue prend de cette circonstance le nom de Rue des Têtes. Arrivé au bout de la ville, Aphrodise s'ensevelit dans la grotte où il a coutume de se rendre, c'est la crypte de l'église actuelle.

Son corps est déposé dans un sarcophage de marbre gris (dans l'église actuelle). Le tombeau, par la suite transformé en baptistère, possède certaines vertus : les enfants y sont baptisés pour être protégé du haut mal (épilepsie) et ceux qui en sont atteints s'en guérissent en buvant l'eau contenu dans le sarcophage.

Les tâches rouges, visibles sur les parois du sarcophage, proviendraient de son sang.

Après sa mort, le chameau est remis par le comte Bernard à des pauvres gens ainsi que quelques terres pour pourvoir à son entretien. A la mort du chameau, les domaine est affecté à la charité publique, origine des fêtes de Caritach et de la procession du chameau en avril pour la fête de Saint-Aphrodise.

2 - Aphrodise est d'Hermopolis en Egypte. Il loge chez lui les divins fugitifs Jésus, Marie et Joseph, lorsqu'ils quittent Bethléem par un ordre du ciel, pour éviter la fureur d'Hérode. Il vient en Judée au bruit des merveilles opérée par Jésus-Christ, son ancien hôte et s'unissant aux apôtres, il est admis au nombre des disciples. Après la résurrection, il s'attache particulièrement à Saint Pierre et l'accompagne ensuite en tous ses voyages et surtout à Rome. Saint Paul y vient aussi,  il est résolu que celui-ci passe dans les Espagnes et que Saint Pierre demeure en Italie, Aphrodise est nommé comme auxilière à Saint Paul et le suit jusqu'en France.

il est résolu que celui-ci passe dans les Espagnes et que Saint Pierre demeure en Italie, Aphrodise est nommé comme auxilière à Saint Paul et le suit jusqu'en France.

Il est sacré évêque de Béziers où il trouve des consciences corrompues par le vice, et le pays infecté par l'idolatrie. Il ne voyait dans les villes que les désordres de l'iniquité, les monuments de la superstition. Il commence à précher avec ferveur le nom de Jésus-Christ, et à reprendre les moeurs déréglées de ce peuple.

Mais un jour, alors qu'il distribue à ses ouailles le pain de la parole de Dieu, une troupe d'idolâtres se jette au travers de l'assemblée, le saisit et lui abat la tête ainsi qu'à trois de ces compagnons : Caralippe, Agape et Eusèbe. Cet événement survient en la rue Ciriaque (rue Saint-Jacques actuelle) le 28 avril 65, la première année de son épiscopat.

Le corps d'Aphrodise, se relève de lui-même, il prend sa tête entre ses mains, passant par le milieu de la ville, il la porte jusqu'à une petite chapelle, auparavant consacrée sous le titre de Saint-Pierre, où il est enseveli. Les fidèles lui bâtissent une plus grande église (cathédrale de l'ancien évèché de Béziers avant la construction de l'église Saint-Nazaire et Saint-Celse) où ses reliques sont transférées solennellement. Cette église existe toujours et les reliques y sont toujours vénérées. Saint Aphrodise est représenté monté sur un chameau. Les Biterrois conservent, jusqu'au XVIIIème siècle, l'usage de promener un chameau artificiel, le jour de l'ascension, en mémoire de leur Apôtre.

3 - Saint Aphrodise, évêque d’Orient, embrasse le christianisme. Poussé par son zèle, il s’élance à la conversion des Gaules et arrive d’Egypte avec son chameau.

Il est sacré évêque de Béziers par Saint Paul, apôtre de Narbonne, qui a été son compagnon de voyage. Les persécutions contre les chrétiens s’étendent alors sur toutes les parties de l’empire Romain. Aphrodise est obligé de se cacher mais il ne peut se résoudre à fuir. Le soir, des ombres se glissent lentement dans l’épaisseur du bois, ce sont les fidèles qui viennent écouter leur saint évêque.

La retraite est découverte et l’évêque condamné à avoir la tête tranchée sur la place Saint Cyr. Place, avec en son centre un puits près duquel l’échafaud est dressé. Le bourreau frappe, la tête tombe aux pieds de l’exécuteur qui d'un pied dédaigneux, la lance dans le puits. Mais, soudain un bruit sourd sort des profondeurs, les ondes s’élèvent en tourbillonnant des entrailles de la terre rejetant la tête du saint, puis les eaux lentement redescendent, et tout redevient calme. Alors le cadavre décapité se relève, prend sa tête avec ses mains et l’appuie sur sa poitrine. Les cohortes romaines ouvrent un large passage, l’évêque traverse d’un pas majestueux la cité ébahie. Quelques maçons osent élever une voix insolents, et injurier le saint homme en le traitant de fou. Mais leurs corps sont pétrifiés à l’instant même sur le mur qu’ils élevent (leurs sept têtes de pierre que la Révolution Française a essayé de détruire, sont encore visibles de nos jours). Enfin après une marche d’un quart de lieue, l’évêque martyr arrive à la caverne où les chrétiens l’ensevelissent. Sur l'emplacement de cette caverne, s’élève aujourd'hui une vaste église. La caverne elle-même s’est changée en un caveau voûté.

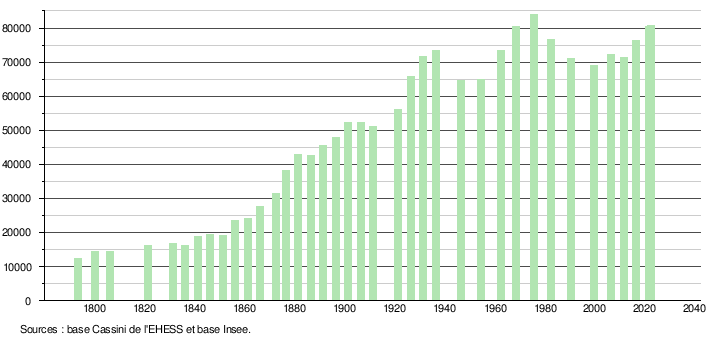

Evolution de la Population

Patrimoine

L'Hôtel de Ville

Si l’édifice actuel date de 1729, c'est au même emplacement, sur l'ancien forum romain puis dans la maison commune bâtie par les consuls de Béziers au XIIIème siècle, que la chose publique est débattue.

L'entrée principale est surmontée d'un beffroi renfermant des cloches qui rythment, toutes les heures, la vie de la cité.

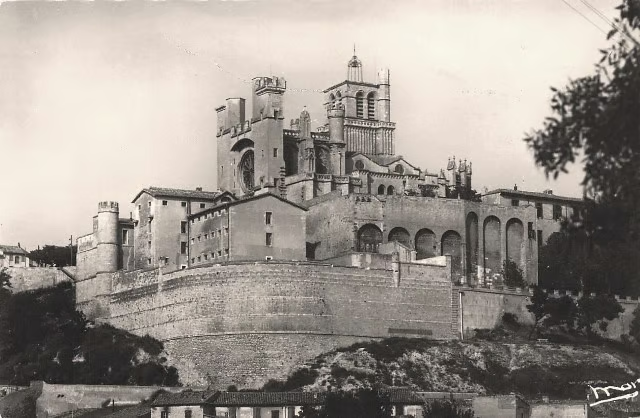

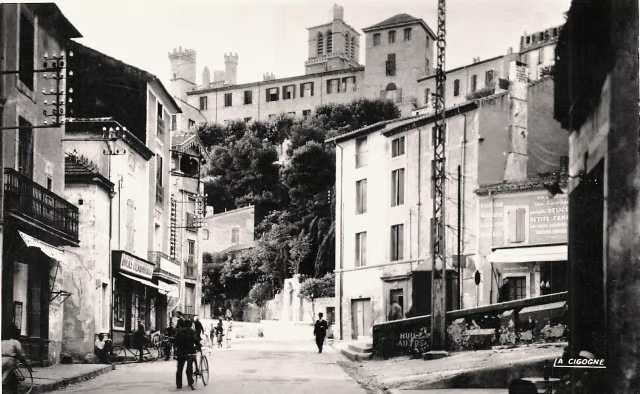

La Cathédrale Saint-Nazaire

Imposante et fortifiée, elle domine la ville dont elle est le symbole. L'édifice actuel de style gothique méridional succède à un temple romain puis à une église de style roman, détruite en 1209 au moment de la prise de Béziers par l'armée des Croisés.

L'intérieur renferme des fresques du XIVème siècle, un buffet d'orgues du XVIIème siècle et un choeur baroque du XVIIIème siècle. La voûte en étoile de la sacristie est un chef d'oeuvre de l'art gothique.

Le cloître du XIVème siècle, inachevé, permet d'accéder au Jardin des Evêques, aménagé à la française à la fin du XVIIème siècle et dont la deuxième terrasse, plus basse, permet d'avoir une vue magnifique sur l'Orb.

En 2019, d'importants travaux d'aménagement permettent de relier la cathédrale et ses abords au site de Fonseranes et au Canal du Midi.

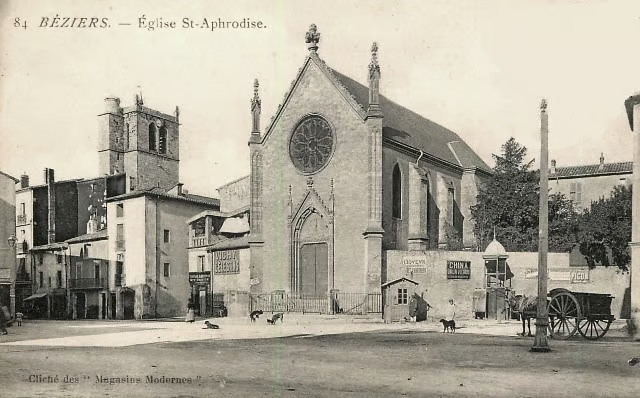

La Basilique Saint-Aphrodise

Elle abrite les reliques du saint, évangélisateur, patron et premier évêque de Béziers. L'édifice pré-roman est considérablement remanié du XIIème au XIVème siècle.

La légende dit qu'Aphrodise, parti d'Egypte avec son dromadaire, a évangélisé Béziers. Il aurait été décapité par les Romains place Saint-Cyr, puis, sa tête sous son bras, il aurait traversé la ville jusqu'à une grotte pour s’y ensevelir (crypte actuelle de la basilique).

Après 20 ans de fermeture pour cause de murs en équilibre très instable, un important programme de remise en stabilité de l'édifice a pris fin début 2018 et un parvis mettant en valeur la façade occidentale a été créé.

L'Eglise de La Madeleine

Cette église romane du XIème siècle, remaniée du XIIème au XVème siècle, a été le théâtre du plus sanglant épisode de l'Histoire de la cité. Le 22 juillet 1209, l'armée de la Croisade des Albigeois, menée par Simon de Montfort et dépêchée dans le Midi pour chasser les hérétiques cathares, y extermine une partie de la population, hommes, femmes et enfants, qui s'y sont réfugiée.

En 1999, d'importants travaux permettent de rendre à l'édifice sa pureté romane, même si les transformatons de l'époque gothique se lisent encore dans la pierre ainsi que quelques stigmates de l'incendie déclenché par les Croisés il y a 800 ans.

Elle est classée Monument Historique en 1987.

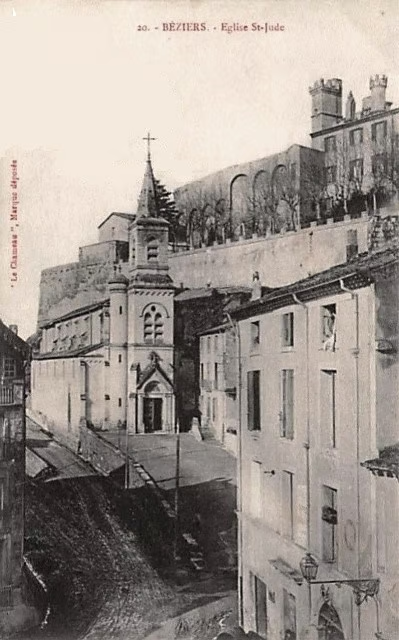

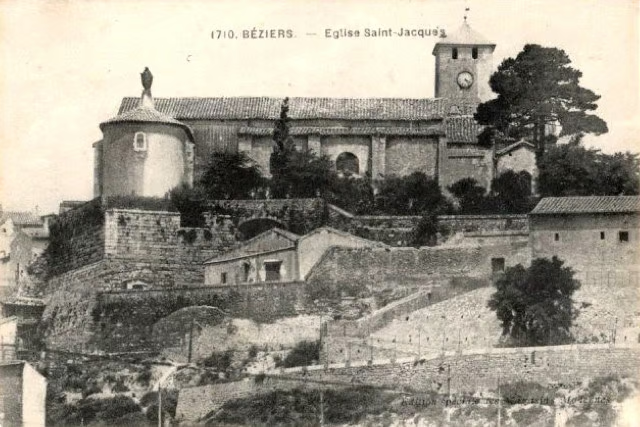

L'Eglise Saint-Jacques

D'origine Carolingienne, elle occupe une position dominante sur l'Orb. Elle est citée dès le IXème siècle sous le nom de Saint-Jacques-Saint-Michel (selon une tradition ancienne, toute église bâtie sur une hauteur devait être parrainée par un archange), cette église abrite autrefois l'Abbaye Saint-Geneviève. C'est l’une des plus anciennes églises de Béziers. L'édifice est maintes fois remanié au cours des siècles mais reste un bel exemple du second art roman méditerranéen.

Le premier abbé connu est Aymeric, mentionné dans les documents en 907. Le vicomte Raymond II de Béziers, y est inhumé en 969.

Après la suppression de l'abbaye en 1790, Saint-Jacques est devenue une simple église paroissiale.

L'abside pentagonale, remarquable par son équilibre et le raffinement des chapiteaux d’inspiration wisigothique, est classée aux Monuments Historiques en 1912.

Une belle statue de la Vierge, placée sur le parapet, bénit de toute sa hauteur les vastes plaines environnantes et le paysage qui se découvre, de la Méditerranée aux Cévennes en passant par les Pyrénées.

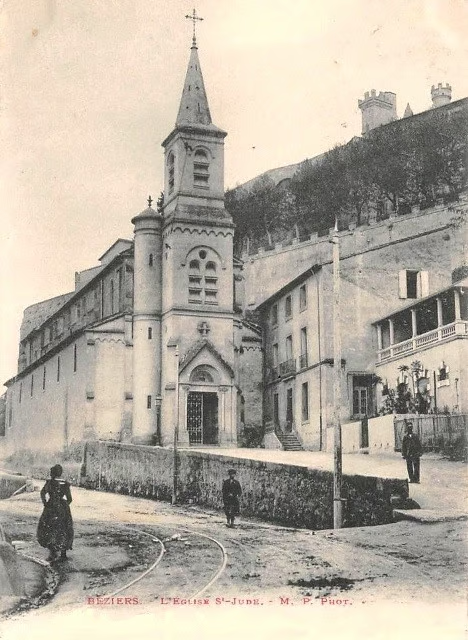

et les églises : Saint-Jude, Immaculé-Conception, de la Sainte Famille, du Bon Pasteur...

La Chapelle des Pénitents

Elle se remarque par sa très belle porte de style Gothique Flamboyant du XVème siècle, rare en Languedoc. Elle est amputée de son chœur et de plusieurs travées au XIXème siècle.

A l'intérieur, derrière l'autel, un impressionnant décor en trompe-l'oeil du XIXème siècle représentant la mort de Saint-Jérôme et, en second plan, la cathédrale Saint-Nazaire. De la même époque, une représentation pittoresque de la barque des Saintes-Maries-de-la-Mer et de Sainte-Sara. Un ex-voto, exécuté entre 1780 et 1810, reproduit avec grande précision une canonnière commandée par le roi Louis XVI (1754/1793) pour les Etats du Languedoc.

Le jardin médiéval de Saint-Jean d'Aureilhan

Attenant à une église du XIIème siècle, il se déploie dans un espace clos, qui abrite des plantes cultivées et utilisées au Moyen-Âge pour leurs vertus médicinales, leur signification symbolique et leurs qualités gustatives. Le tracé du jardin est symbolique : du cercle qui l'entoure (représentant le ciel) partent 4 allées qui se dirigent vers les 4 points cardinaux, et divisent le jardin en 4 zones représentant chacun des 4 éléments (la terre, le feu, l'eau et l'air).

Les Halles

Construites en 1891 durant la période des grands travaux haussmaniens puis totalement rénovées en 1987, les Halles de 2800m2 conservent leur architecture de type Baltard. Leur structure métallique, leurs piliers, leurs sculptures, leurs portes en pierre, leur toiture imposante en font un des bâtiments les plus emblématiques du coeur de ville biterrois.

Elles sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

L'Amphithéâtre romain

Rome a laissé sur Béziers une empreinte profonde. Ce vaste amphithéâtre, édifié au 1er siècle de notre ère dans le quartier Saint-Jacques, est mis au jour en 1992.

Il n'en reste que peu de vestiges, l'édifice ayant servi de carrière au Moyen Âge. D'importants travaux de restauration permettent de valoriser les éléments restants (vomitoires, gradins, ambulacre), et de matérialiser au sol, dans les rues adjacentes, l'emprise antique de l'édifice.

Ces arènes romaines mesuraient 110m de long et 90m de large et pouvaient recevoir près de 15 000 spectateurs.

Les Arènes modernes

Les Arènes modernes

Elles sont construites en 1897, année ou la première corrida a lieu. Dans cet amphithéâtre de 13 500 places, l’art tauromachique fait de Béziers l’une des toutes premières places taurines de France surnommée parfois la Séville Française.

Le compositeur, chef d'orchestre, pianiste, Fernand Castelbon de Beauxhostes (1859/1934, portrait de droite), propriétaire viticole et mécène biterrois, en fait un haut lieu de l’art lyrique. Camille Saint-Saëns (1835/1921) et Gabriel Fauré (1845/1924) y créent des opéras. Déjanire, donné en août 1898, est le premier d’une longue série.

Aujourd'hui, les arènes accueillent les corridas lors de la Féria du mois d'août, mais aussi des concerts et autres évènements tout au long de l'année.

Les Arènes anciennes

Amphithéâtre de la colonie romaine Colonia Vrbs Julia Septimanorum Baeterrae construit au Ier siècle de notre ère, au Sud de la ville romaine de Baeterrae en Gaule narbonnaise, près du théâtre antique, sur la colline Saint-Jacques.

A la fin du IIIème siècle, l'amphithéâtre semble abandonné. Au Moyen Âge, il sert de carrière de pierre et des fours de potiers sont installés dans ses maçonneries. Au milieu du XXème siècle, des bâtiments prennent appui sur ses substructions. Dégagé et fouillé de 1987 à 2005, ses ruines sont partiellement aménagées en jardin public et inscrites comme aux Monuments Historiques en 2013.

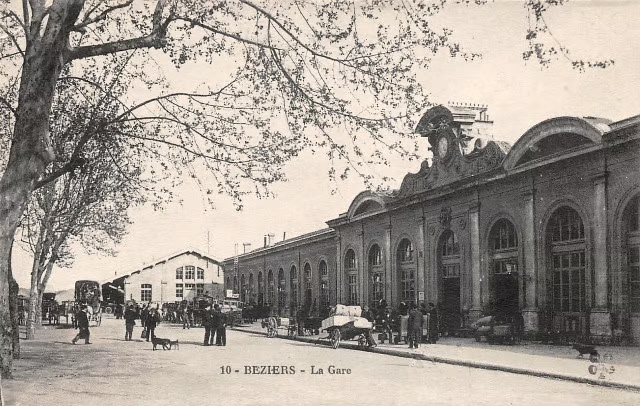

Le Plateau des poètes

Créé en 1867 afin de relier le théâtre municipal et la gare ferroviaire, ce jardin de 5ha en plein coeur de ville, avec théâtre de verdure, rocailles, bustes de poètes, est aménagé par les frères Denis (1811/1890) et Eugène (1822/1907) Bülher, architectes paysagistes renommés.

Le tracé des allées donne toute son ossature au jardin : ligne droite bannie, courbes harmonieuses, espaces ouverts et savantes compositions botaniques qui mettent en valeur les pièces d'eau comme le grand lac aux cygnes. Plus de 70 espèces botaniques d'essences rares ou exotiques sont plantées.

Le parc du Plateau des Poètes est classé aux Monuments Historiques en 1995 et Jardin Remarquable en 2020.

La Fontaine du Titan

Sculptée par le biterrois Jean Antoine Injalbert (1845/1933), la Fontaine, œuvre monumentale de 17m de haut, est avec le Monument aux Morts, la pièce majeure et emblématique du Plateau des Poètes. Installée dans le parc en 1893, elle représente le Titan Atlas portant le monde. Titan repose sur un coquillage géant soutenu lui-même par des chevaux marins conduits par des anges. L’ensemble surmonte une grotte artificielle dont l’entrée est encadrée par un atlante, allégorie de la vieillesse et une cariatide, allégorie de la jeunesse. Côté esplanade, une tête du dieu Pan crache un filet d'eau avec lequel jouent deux enfants.

L'ensemble est en marbre de Carrare et en bronze.

En 2017, la sculpture est restaurée et un circuit hydraulique fermé entre la Fontaine et le Grand Lac est créé.

Les Allées Paul Riquet

Axe historique de la ville depuis 1827, elles relient le théâtre et le Plateau des Poètes et sont bordées par la Place Jean-Jaurès tout dernièrement rénovée. Artère privilégiée des loisirs, de la fête et du commerce, elle sont souvent comparées aux Ramblas de Barcelone.

Au milieu de cette longue promenade de 650m de long se dresse la statue en bronze du concepteur du Canal du Midi , Pierre Paul Riquet, érigée grâce à une souscription publique à l’initiative de la Société Archéologique de Béziers, et réalisée par le sculpteur David d’Angers en 1838.

Les allées ont fait l'objet d'une rénovation en 2023.

La Place Jean-Jaurès (ou Place de la Citadelle)

Une forteresse occupe cette place au XVIIème siècle, elle est totalement réaménagée en 2017.

Accolée aux Allées Paul Riquet, à travers un ensemble monumental et symbolique de fontainerie, et faisant face à la statue en bronze monumentale de Pierre Paul Riquet, elle forme un vaste espace public de plus de 2ha en plein cœur de ville. Le grand miroir d’eau de 350 m2 accueille une fontaine musicale le soir, un show gratuit où l'eau danse et s'illumine en musique.

Le Cimetière vieux et la Vierge des cas désespérés

Le cimetière se présente en terrasses, tel un jardin méditerranéen, sur une surface de près de 4ha. Il abrite les dernières demeures d’artistes, propriétaires fortunés, hommes politiques et femmes lettrées, c'est là que se trouve le plus grand nombre de biterrois remarquables au mètre carré.

Au début du XXème siècle, une mère, meurtrie par la grave maladie de sa fille, se rendant sur la sépulture familiale, remarque que des larmes sont apparues aux yeux de la statue, avec son mouchoir elle les essuye. De retour chez elle, l'enfant est fiévreuse, elle tamponne son visage avec le même mouchoir, et ... la fillette guérit.

La Villa Antonine

Résidence d'été du sculpteur biterrois Injalbert qui aime délaisser son atelier parisien pour venir y passer les mois d’été. Il l’agrandit au fil des années et en orne le jardin et les murs d'œuvres qu’il réalise sur place et donne à sa maison le nom de son modèle.

Entourée d'un jardin foisonnant, les esquisses des sculptures du maître se cachent parmi les arbres, arbustes et massifs de fleurs. Le bassin à l'entrée et deux fontaines sont rénovés récemment. La petite maison aux volets bleus au fond du jardin est en projet de réhabilitation. Les deux ateliers accueillent tout au long de l'année des artistes en résidence de création.

La maison natale et l'espace Jean Moulin

Le Moulin Cordier et le jardin de la Plantade

Situés au bas de la ville, sur la rivière Orb, les Moulins de Bagnols, connus autrefois sous le nom de Moulins des Evêques de Béziers, sont le point de départ d'un grand exploit technique : un jeune Biterrois autodidacte, devenu ingénieur en hydraulique, Jean Marie Cordier (1785/1859), capte les eaux de l'Orb en 1827, pour les élever vers le centre-ville.

Béziers est ainsi l'une des toutes premières villes de la région et de France à avoir une eau abondante et d'excellente qualité à une époque où l'eau potable manque cruellement.

En signe de gratitude, l'ingénieur a droit à un mausolée au cimetière Vieux (ci-contre à gauche).

Le jardin de la Plantade jouxte les moulins, en bord de rivière.

Le Canal du Midi

Le Canal du Midi

Il est construit au XVIIème siècle, sous le règne de Louis XIV (1638/1715) par l'ingénieux constructeur biterrois, Pierre Paul Riquet de Bonrepos (1609/1680, portrait de droite) pour relier l'Atlantique à la Méditerranée et éviter ainsi le dangereux passage par le détroit de Gibraltar.

Le Canal du Midi est aujourd'hui un des fleurons du tourisme du Sud de la France. A Béziers, plus de 10.000 bateaux franchissent chaque année le Pont-Canal et l'emblématique escalier d'eau des Ecluses de Fonseranes. Véritable prouesse technique pour l'époque, le canal déroule son majestueux ruban d'eau, ponctué de ponts et d'écluses, sous la voûte de platanes multi-centenaires.

Cet ouvrage monumental de 241Kms de long reliant Toulouse à Sète est classé en 1996 au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco.

Les Ecluses de Fonseranes

L'ouvrage d'art le plus spectaculaire du Canal du Midi : un enchaînement exceptionnel de 9 écluses et de 8 bassins qui permettent de franchir un dénivelé de 21,50m sur une longueur de plus de 300m. De très importants travaux de réaménagement sont effectués en 2016. Les Écluses de Fonseranes sont le 3ème site touristique le plus visité en Languedoc-Roussillon, après le Pont du Gard et la Cité de Carcassonne.

Le Pont vieux

Caractéristique de l'architecture romane, il résiste aux crues de l'Orb depuis 1134, et même bien avant puisque son embase remonte à l'époque romaine. Il reste jusqu'au milieu du XIXème siècle le seul point de passage de la rivière sur le chemin de la Provence à Toulouse.

Il est remanié du XIVème au XVIème siècle.

Dans des lettres aux Consuls de Béziers, les rois Charles VII (1403/1461) et Louis XI (1423/1483) parlent d'un pont de grande ancienneté, somptueux et de grand édifice.

Il est classé au titre des Monuments Historiques en 1963.

Le Pont-canal

Construit en 1858, ce pont de 240m de long et de 28m de large permet de régler le problème de la traversée du fleuve au débit irrégulier et aux crues imprévisibles. Grâce à lui, les bateaux passent désormais au-dessus de et non sur le fleuve.

La pente d'eau

Construite en 1990, cette structure devait permettre aux bateaux de grand gabarit de passer le dénivelé de Fonseranes et de gagner un temps précieux .

Mais la pente d'eau de Fonseranes connait des problèmes techniques dès son démarrage et son utilisation est abandonnée peu après sa mise en place.

Le tunnel du Malpas (Nissan-lez-Ensérune)

Réalisée enune année, la percée de Malpas (le mauvais pas) est un des tours de force d’ingénierie imaginés par Paul Riquet, et le symbole de son obstination.

Au pied de la colline d’Ensérune, il perce dans une roche friable un tunnel fluvial, long de 173m, haut de 8,5m et large de 6m, pour éviter à son canal de faire un long détour.

Les personnages liés à la commune

Jedaiah ben Abraham Bedersi (1270/1340) poète, médecin et philosophe juif est né à Béziers.

Jacme Mascaro (du XIVème siècle), écuyer des consuls de Béziers, est l'auteur de Lo Libre de Memorias, une chronique de la ville de Béziers.

Sébastien Castella (1983/-), torero de renommée internationale, est né à Béziers.

Sébastien Castella (1983/-), torero de renommée internationale, est né à Béziers.

Élisabeth Daynès (1960/-), sculptrice et plasticienne, spécialiste de la reconstitution d'hommes préhistoriques, est née à Béziers.

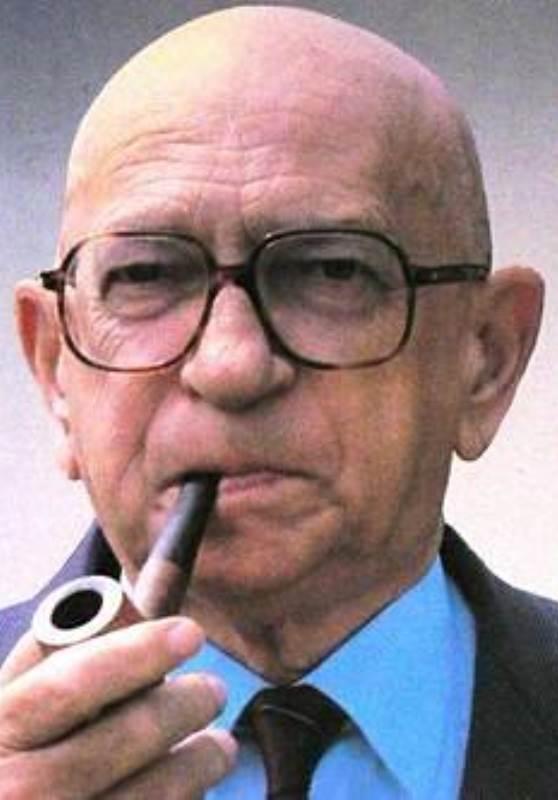

Edgar Faure (1908/1988, portrait 1 de droite), homme d'État et académicien, est né à Béziers.

Richard Gasquet (1986/-, portrait 1 de gauche), joueur de tennis, est né à Béziers.

Laeticia Hallyday (1975/-), épouse du chanteur Johnny Hallyday, est née à Béziers.

Jean Antoine Injalbert (1845/1933), sculpteur, est né à Béziers.

Jean Antoine Injalbert (1845/1933), sculpteur, est né à Béziers.

Robert Ménard (1953 /-, portrait 2 de droite), maire de Béziers, journaliste, essayiste, cofondateur de l'association Reporters sans frontières (RSF), a grandi à Béziers.

/-, portrait 2 de droite), maire de Béziers, journaliste, essayiste, cofondateur de l'association Reporters sans frontières (RSF), a grandi à Béziers.

Alexandra Rosenfeld (1986/- portrait de gauche), Miss France et Miss Europe 2006, est née à Béziers.

Max Cabanes (1947/-), illustrateur et auteur de bande dessinée, lauréat du Grand prix de la ville d'Angoulême, est né à Béziers.

Jean Pierre Moulin (1899/1943, portrait 3 de gauche) nait au 6 rue d'Alsace à Béziers, il est le fils d'Antoine Émile Moulin, franc-maçon à la loge Action sociale, enseignant laïc d’histoire-géographie au collège Henri IV de la ville ainsi qu'à l'Universi té populaire et de Blanche Élisabeth Pègue. Il est le petit-fils d'un insurgé de 1851.

té populaire et de Blanche Élisabeth Pègue. Il est le petit-fils d'un insurgé de 1851.

Il passe une enfance paisible en compagnie de sa sœur Laure et de son frère Joseph et s'adonne à sa passion pour le dessin, où il excelle, au point de pouvoir vendre dessins, aquarelles ou caricatures à des journaux. C'est un élève moyen qui fait preuve d'un talent particulier pour la caricature et les belles lettres.

Dans la lignée de son père élu conseiller général de l'Hérault en 1913 sous la bannière radicale-socialiste, Jean Moulin se forge de profondes convictions républicaines, suivant avec assiduité la vie politique nationale. En 1917, il s'inscrit à la Faculté de Droit et Science Politique de Montpellier, où il n'est pas un étudiant brillant. Grâce son père, il est nommé attaché au cabinet du préfet de l'Hérault sous la présidence de Raymond Poincaré (1860/1934, portrait 3 de droite). Quittant son milieu familial, il se met à fréquenter des artistes, se passionne pour les voitures de sport, les beaux vêtements et le ski.

Mobilisé le 17 avril 1918, Jean Moulin est affecté au 2e Régiment du Génie lors des derniers combats de la Première Guerre mondiale. Il est tour à tour menuisier, terrassier, téléphoniste aux 7e et 9e Régiments du Génie. Il est démobilisé déb ut novembre 1919, retourne à Montpellier pour entamer sa seconde année de droit et reprendre ses fonctions d'attaché au cabinet du préfet.

ut novembre 1919, retourne à Montpellier pour entamer sa seconde année de droit et reprendre ses fonctions d'attaché au cabinet du préfet.

Il est promu chef-adjoint de cabinet fin 1920. En 1921, il obtient sa licence de droit et devient vice-président de l'Association générale des étudiants de Montpellier et membre des Jeunesses laïques et républicaines. En 1922, il entre dans l'administration préfectorale en qualité de chef de cabinet du préfet de la Savoie, à Chambéry, sous la présidence d'Alexandre Millerand (1859/1943).

De 1925 à 1930, il est sous-préfet d'Albertville, le plus jeune sous-préfet de France, sous la présidence de Gaston Doumergue (1863/1937, portrait 4 de droite). En 1930, il est promu sous-préfet de 2e classe à Châteaulin dans le Finistère. Il y fréquente des poètes locaux comme Saint-Pol-Roux (1861/1940) à Camaret et le poète et peintre Max Jacob (1876/1944) à Quimper. Il est reçu chez le sculpteur Giovanni Leonardi (1876/1956) et commence à collectionner les tableaux et à dessiner sous le pseudonyme de Romanin (nom d'un lieu-dit des Alpilles) ; il s'essaie aussi à la céramique. Il est également illustrateur du morlaisien Tristan Corbière (1845/1875) pour son recueil de poèmes Armor.  Il publie des caricatures et des dessins humoristiques dans la revue Le Rire, dans Candide ou Gringoire. En 1932, Pierre Cot (1895/1977) le nomme chef-adjoint de son cabinet aux Affaires étrangères sous la présidence de Paul Doumer (1857/1932, portrait 5 de droite). En 1933, il est sous-préfet de Thonon-les-Bains et occupe parallèlement la fonction de chef de cabinet de Pierre Cot au Ministère de l'Air sous la présidence d'Albert Lebrun (1871/1950). Il est promu sous-préfet de 1ère classe et en 1934, sous-préfet de Montargis mais n'occupe pas cette fonction, préférant demeurer au cabinet de Pierre Cot. Le 1er juillet 1934, il prend ses fonctions de secrétaire général de la Préfecture de la Somme à Amiens, auprès du préfet André Jozon (1882/1953), fonction qu'il quitte deux ans plus tard.

Il publie des caricatures et des dessins humoristiques dans la revue Le Rire, dans Candide ou Gringoire. En 1932, Pierre Cot (1895/1977) le nomme chef-adjoint de son cabinet aux Affaires étrangères sous la présidence de Paul Doumer (1857/1932, portrait 5 de droite). En 1933, il est sous-préfet de Thonon-les-Bains et occupe parallèlement la fonction de chef de cabinet de Pierre Cot au Ministère de l'Air sous la présidence d'Albert Lebrun (1871/1950). Il est promu sous-préfet de 1ère classe et en 1934, sous-préfet de Montargis mais n'occupe pas cette fonction, préférant demeurer au cabinet de Pierre Cot. Le 1er juillet 1934, il prend ses fonctions de secrétaire général de la Préfecture de la Somme à Amiens, auprès du préfet André Jozon (1882/1953), fonction qu'il quitte deux ans plus tard.

En 1936, il est nommé chef de cabinet de Pierre Cot au ministère de l'Air du Front Populaire. En 1937, il est nommé préfet de l'Aveyron. Il passe réserviste de l'armée de l'Air, affecté à partir de 1937 à la base de Marignane avec le grade de caporal-chef, puis en 1938 au bataillon de l'air n° 117 basé à Issy-les-Moulineaux. Il est sergent de réserve en 1938. En 1939, il est nommé préfet d'Eure-et-Loir à Chartres.

Après la déclaration de guerre, il demande à plusieurs reprises à être dégagé de ses fonctions de préfet, persuadé, comme il l'écrit, que sa place n'est point à l'arrière, à la tête d'un département essentiellement rural. Il se porte candidat à l'école des mitrailleurs en allant à l'encontre de la décision du ministère de l'Intérieur. Il est déclaré inapte pour un problème de vue mais une contre-visite à Tours le déclare apte. Le Ministère de l'Intérieur l'oblige à reprendre immédiatement son poste de préfet. Devant l'arrivée imminente des troupes allemandes de la Wehrmacht à Chartres, il écrit à ses parents en 15 juin 1940 : Si les Allemands me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai.

Il est arrêté en juin 1940 sur ordre du colonel Karl von Thüngen (1893/1944) parce que le préfet d'Eure-et-Loir refuse de signer un protocole rédigé par les Allemands : il s'agit de reconnaître faussement qu'une section de tirailleurs sénégalais de l'armée française aurait commis des atrocités envers des civils. Il est emmené à La Taye, un hameau de Saint-Georges-sur-Eure, où gisent des cadavres de civils français mutilés, en réalité victimes de bombardements allemands à partir du 14 juin 1940 sur la gare de cette commune. Frappé à coups de poing et enfermé pour avoir refusé de signer le protocole, il tente de se suicider dans la conciergerie de l'hôpital en se tranchant la gorge avec un débris de verre.

Rétabli, il organise le départ des populations civiles de son département.

Rétabli, il organise le départ des populations civiles de son département.

Préfet d'Eure-et-Loir, Jean Moulin ne s'oppose pas aux mesures édictées par le nouveau régime de Vichy mais il ne manifeste aucun zèle pour les appliquer. Il est révoqué en novembre 1940 et placé en disponibilité par le ministre de l'Intérieur Marcel Peyrouton (1887/1983, portrait 4 de gauche). Décidé à entrer dans la clandestinité, il quitte Chartres en novembre 1940. Après un séjour à Paris, il s'installe dans sa maison familiale de Saint-Andiol, au Sud d'Avignon, d'où il s'impose deux buts : se rendre compte de l'ampleur de la Résistance française, puis aller à Londres afin d’engager les pourparlers avec la France libre. Il fait établir une fausse carte d'identité au nom de Joseph Jean Mercier (prénom hommage à son frère décédé). Il s'installe à Marseille, à l'Hôtel Moderne et rencontre, dans plusieurs villes du Midi, des résistants parmi lesquels Henri Frenay (1905/1988), chef du mouvement de Libération nationale, ainsi qu'Antoinette Sasse (1897/1986) qui lui facilite les contacts.

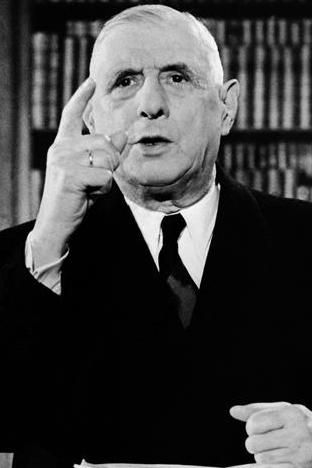

En 1941, il part de Marseille pour Barcelone, d'où il rejoint Lisbonne où il contacte l'ambassade du Royaume-Uni, afin qu'on lui fasse rejoindre Londres. Il doit attendre plusieurs semaines, au cours desquelles il rédige un rapport sur l'activité, les projets et les besoins des groupements constitués en France en vue de la libération du territoire national qu'il adresse aux autorités britanniques et au général Charles de Gaulle (1890/1970 , portrait 6 de droite). Il embarque pour l'Angleterre, il rencontre André Dewavrin, le colonel Passy (1911/1998), chef des services secrets de la France Libre, puis le général de Gaulle qui l'impressionne vivement.

, portrait 6 de droite). Il embarque pour l'Angleterre, il rencontre André Dewavrin, le colonel Passy (1911/1998), chef des services secrets de la France Libre, puis le général de Gaulle qui l'impressionne vivement.

À Londres, il suit un entraînement pour apprendre à sauter en parachute, tirer au pistolet et se servir d'un poignard. Le général de Gaulle en fait son délégué civil et militaire pour la zone libre. Un ordre de mission général lui est donné en décembre 1941 : accomplir l'union de tous les éléments résistant à l'ennemi. Il est parachuté, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, en compagnie de Raymond Fassin (1914/1945) et Hervé Monjaret (1920/1995) dans les Alpilles, à une dizaine de kilomètres au Sud de Saint-Rémy-de-Provence. Il passe la nuit du 2 au 3 janvier 1942 dans le refuge d'Eygalières puis rejoint Saint-Andiol (15Kms) à pied.

Dans la Résistance, il prend les pseudonymes de Régis, Max et Guillaume. Il utilise des faux papiers au nom de Marchand, Martel et Ménard, alors que son nom de code au Bureau Central de Renseignements et d'Action (BCRA) est Rex. Dès septembre 1942, sous l'autorité du général Charles Delestraint (1879/1945), débute la constitution de l'Armée secrète. Deux mois après est créé le Comité de Coordination de la zone Sud, à Collonges-au-Mont-d'Or (en banlieue lyonnaise), dans le but de coordonner, avec la mouvance communiste, les trois mouvements principaux de résistance de la zone libre. Ce regroupement donne naissance en janvier 1943 aux Mouvements Unis de la Résistance (MUR).

La Résistance en France se développe indépendamment de la France libre et, lorsque Jean Moulin vient en 1942 exiger des chefs de la Résistance de reconnaître le général de Gaulle comme leur chef et mettre leurs troupes sous ses ordres, ils se sentent dépossédés. Si les mouvements de résistance acceptent l'unification des mouvements pour améliorer leur efficacité, ainsi que leur financement, leurs chefs n'acceptent que difficilement la tutelle militaire de Londres, Henri Frenay Sandoval (1905/1988, portrait 7 de droite) en particulier, souhaite garder le contrôle de la résistance militaire intérieure et mène une violente campagne contre le général Delestraint, dont il refuse de reconnaître l'autorité à la tête de l'Armée secrète.

La Résistance en France se développe indépendamment de la France libre et, lorsque Jean Moulin vient en 1942 exiger des chefs de la Résistance de reconnaître le général de Gaulle comme leur chef et mettre leurs troupes sous ses ordres, ils se sentent dépossédés. Si les mouvements de résistance acceptent l'unification des mouvements pour améliorer leur efficacité, ainsi que leur financement, leurs chefs n'acceptent que difficilement la tutelle militaire de Londres, Henri Frenay Sandoval (1905/1988, portrait 7 de droite) en particulier, souhaite garder le contrôle de la résistance militaire intérieure et mène une violente campagne contre le général Delestraint, dont il refuse de reconnaître l'autorité à la tête de l'Armée secrète.

En février 1943, Jean Moulin se rend à Londres voir Charles de Gaulle et en revient en mars avec la mission de créer le Conseil National de la Résistance (CNR), tâche complexe, car il est toujours peu reconnu par les mouvements de résistance. En particulier, le responsable de la zone Nord, Pierre Brossolette (1903/1944), suscite bien des difficultés. Jean Moulin parvient à se faire admettre comme chef du CNR, qui réunit les dirigeants de tous les groupes de la résistance française et reconnaît en Charles de Gaulle le chef légitime du gouvernement provisoire français et souhaite que le général Henri Giraud (1879/1949) prenne le commandement de l'armée française.

Jean Moulin participe, avec le mouvement Franc-Tireur, à la création du maquis du Vercors.

Le capitaine Claudius Billon (1896/1943), chef régional de l'armée secrète, est arrêté le 1er février 1943 à Lyon. Le commandant Henri Manhès (1889/1959) est arrêté à Paris, en mars, deux mois avant l'arrestation du général Charles Delestraint à Paris. L'Armée secrète est décapitée et Jean Moulin, lui-même, se sait traqué, comme il l'écrit au général de Gaulle : Je suis recherché maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo, qui n'ignore rien de mon identité, ni de mes activités. Ma tâche devient donc de plus en plus délicate, alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. Si je venais à disparaître, je n'aurais pas eu le temps matériel de mettre au courant mes successeurs.

Le capitaine Claudius Billon (1896/1943), chef régional de l'armée secrète, est arrêté le 1er février 1943 à Lyon. Le commandant Henri Manhès (1889/1959) est arrêté à Paris, en mars, deux mois avant l'arrestation du général Charles Delestraint à Paris. L'Armée secrète est décapitée et Jean Moulin, lui-même, se sait traqué, comme il l'écrit au général de Gaulle : Je suis recherché maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo, qui n'ignore rien de mon identité, ni de mes activités. Ma tâche devient donc de plus en plus délicate, alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. Si je venais à disparaître, je n'aurais pas eu le temps matériel de mettre au courant mes successeurs.

En juin 1943, à Caluire-et-Cuire, dans la maison du docteur Frédéric Dugoujon (1913/2004, portrait 8 de droite), une réunion décidée par Jean Moulin doit avoir  lieu afin de désigner le successeur, par intérim, du général Delestraint à la tête de l'Armée secrète. Elle doit réunir sept dirigeants de la Résistance : André Lassagne (1911/1953), le colonel Albert Jean Lacaze (1884/1955) et le lieutenant-colonel Émile Schwarzfeld (1885/1944), Bruno Larat (1916/1944), Claude Bouchinet-Serreulles (1912/2000), Raymond Aubrac (1914/2012) et Henri Aubry (1914/1970).

lieu afin de désigner le successeur, par intérim, du général Delestraint à la tête de l'Armée secrète. Elle doit réunir sept dirigeants de la Résistance : André Lassagne (1911/1953), le colonel Albert Jean Lacaze (1884/1955) et le lieutenant-colonel Émile Schwarzfeld (1885/1944), Bruno Larat (1916/1944), Claude Bouchinet-Serreulles (1912/2000), Raymond Aubrac (1914/2012) et Henri Aubry (1914/1970).

Bouchinet-Serreulles est absent au rendez-vous. La venue de René Hardy (1911/1987, portrait 5 de gauche) à la réunion, alors qu'il n'y est pas convoqué, amène nombre de résistants à suspecter ce dernier d'avoir, par sa présence, indiqué à Klaus Barbie le lieu précis de cette réunion secrète. René Hardy, arrêté, puis relâché par la Gestapo quelques jours auparavant, est d'ailleurs le seul à s'évader lors de cette arrestation. René Hardy est accusé, après guerre, d'avoir dénoncé Jean Moulin aux Allemands et comparaît dans deux procès, en 1947 puis en 1950.

Jean Moulin est interné, avec les autres dirigeants de la Résistance, à la prison Montluc, à Lyon. Il est quotidiennement conduit au siège de la Gestapo dans les locaux de l'École du service de santé militaire, avenue Berthelot, afin d'être interrogé et torturé par le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie (1913/1991, portrait 6 de gauche). Refusant de reconnaître les tortures malgré les preuves,  Barbie affirme que Jean Moulin a fait plusieurs tentatives de suicide. Jean Moulin est ensuite transféré à la Gestapo de Paris, avenue Foch, puis dans la villa du chef de la Gestapo, Karl Bömelburg, à Neuilly-sur-Seine.

Barbie affirme que Jean Moulin a fait plusieurs tentatives de suicide. Jean Moulin est ensuite transféré à la Gestapo de Paris, avenue Foch, puis dans la villa du chef de la Gestapo, Karl Bömelburg, à Neuilly-sur-Seine.

Officiellement, Jean Moulin meurt de ses blessures le 8 juillet 1943 en gare de Metz, dans le train Paris-Berlin, mais l'acte de décès allemand indiquant Metz comme lieu de décès, est rédigé six mois plus tard, le 3 février 1944. Le certificat de décès est rédigé le 25 juillet 1943, ce qui laisse planer un doute sur les circonstances de sa mort. Le 9 juillet 1943, le corps d'un ressortissant français décédé en territoire allemand, présumé être Jean Moulin, est rapatrié à Paris, gare de l'Est et aussitôt incinéré. L'urne contenant ses cendres est ensuite déposée au cimetière du Père-Lachaise, case 10137, avec pour seule mention Inconnu incinéré, 09-07-43. En 1945, sa famille fait déplacer cette urne dans le carré de la Résistance du cimetière. L'urne est finalement transférée au Panthéon, en décembre 1964. Son corps n'a jamais été identifié avec certitude.

En mai 2025, l'université américaine de Stanford dévoile des enregistrements audio d'un entretien réalisé en août 1979 en Bolivie entre le journaliste allemand Gerd Heidemann et Klaus Barbie. Ce dernier y donne la version d'un suicide de Jean Moulin en 1943 dans la cave de la prison Montluc, alors que ses pieds n'étaient pas entravés, en prenant de l'élan et en précipitant sa tête contre le mur, ce qui lui aurait ouvert le crâne. Il serait mort pendant son transport vers Francfort. Barbie se défend : Il ne fait aucun sens de dire que c'est moi qui l'ai mis dans cet état. Je ne l'ai pas torturé. Il n'a pas été torturé. Au contraire, j'ai longuement conversé avec lui. Nous avons parlé de politique et d'autres choses. Il souligne le mutisme de Moulin sur ses activités de résistant : Il n'a pas parlé. Pas un mot. C'est pour ça que je le respecte.

de nombreuses autres personnalités sont nées, ont vécu ou sont décédées à Béziers  ...

...

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux-dits et écarts

Le quartier Champ de Mars, situé au Nord du centre historique, il accueille la maison natale de Jean Moulin.

Le quartier Montflourès, situé le long du Canal du Midi. il est très dynamique et prisé par les jeunes Biterrois. Il accueille des espaces de convivialité et notamment Zinga Zanga, une salle de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 2300 personnes.

Le quartier des arènes, situé à l'Est du centre historique, quartier calme et chic.

Le quartier prioritaire de La Devèze, en pleine mutation.

Le quartier Gasquinoy, situé à l'Ouest de la ville, il abrite la nouvelle prison inaugurée fin 2009 et où des fouilles archéologiques ont permis la découverte de deux fermes gallo-romaines, datées des Ier et IIème siècles de notre ère, comprenant des installations vinicoles.

Le quartier des Mûriers Blancs, où l'artiste Guillaume Bottazzi réalise une peinture contemporaine de 3000m2 sur deux immeubles.

Le quartier Hours-Wilson, situé au Sud de la ville.

Les quartiers de La Galinière, La Chevalière, La Crouzette, le quartier Fleurs...

et de nombreux lieux-dits sur le territoire de la commune.

Mes ancêtres de Béziers

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues ... : Wikipedia ; Béziers-méditerranée.com ;

Date de dernière mise à jour : 26/06/2025