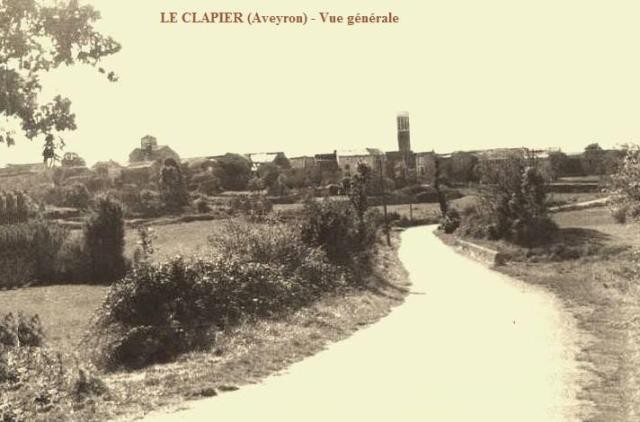

Le Clapier

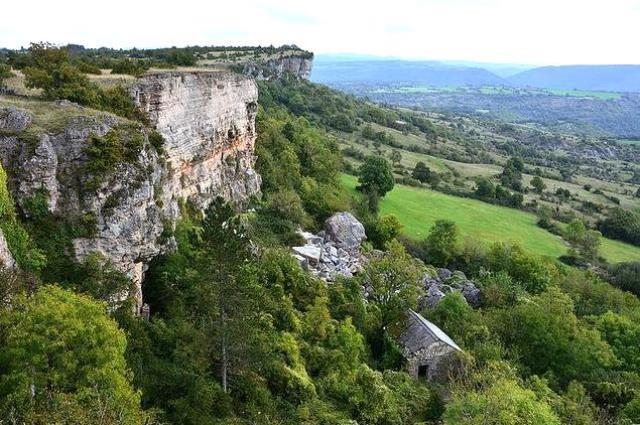

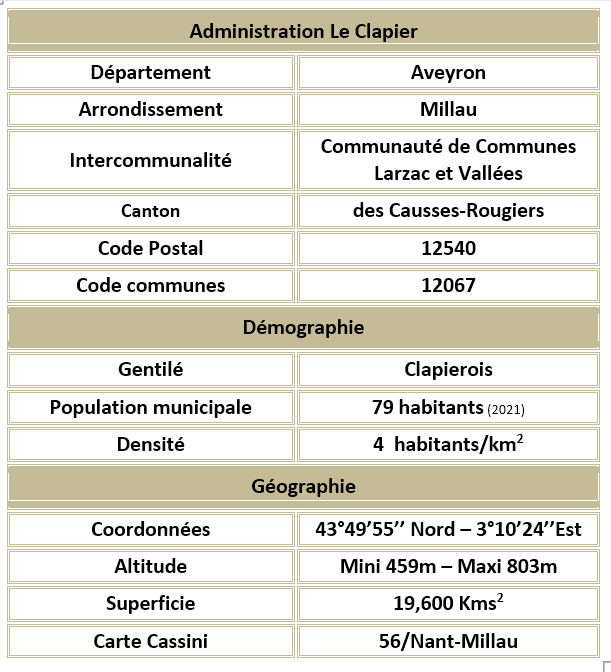

Le village est situé à 640m d’altitude sur un plateau qui appartient à l'avant-causse, plateforme établie sur des calcaires, en avant du causse Larzac qui suit à l'Est, mais est plus haut de 100 à 200m. L'avant-causse est très caillouteux dans la zone du Clapier, d'où son nom dû aux nombreuses murettes d'épierrement et tas de cailloux. La montée sur le Causse se fait en deux niveaux.

Le village est situé à 640m d’altitude sur un plateau qui appartient à l'avant-causse, plateforme établie sur des calcaires, en avant du causse Larzac qui suit à l'Est, mais est plus haut de 100 à 200m. L'avant-causse est très caillouteux dans la zone du Clapier, d'où son nom dû aux nombreuses murettes d'épierrement et tas de cailloux. La montée sur le Causse se fait en deux niveaux.

En pied de pente, une épaisse couche de marnes noires appartenant au Toarcien (175 millions d’années) est visible; elle est striée de griffes d'érosion si bien que la couleur sombre du matériau est localement observable dans les prairies.

En haut de pente, apparaissent les grandes falaises blanches et calcaires qui caractérisent le rebord du Larzac, notamment la partie occidentale appelée plateau du Guilhaumard. Ces falaises appartiennent principalement au Bathonien.

Le secteur est lieu d'excursion de chercheurs de l'Europe entière : d'une part, les marnes noires sont fossilifères et livrent une faune marine (ammonites, bélemnites...); d'autre part, la région, depuis la vallée de la Sorgue jusqu'au Larzac proche, permet de découvrir une série sédimentaire superbe qui va du Cambrien au milieu du Secondaire.

Le village est situé sur la ligne de partage des eaux Atlantiques et Méditerranéennes, versant méditerranéen.

Les communes limitrophes sont : Cornus, Fondamente, Romiguières et Roqueredonde.

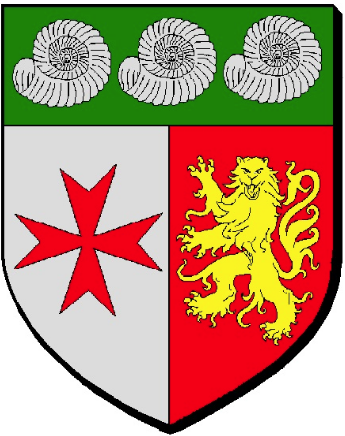

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : Parti au 1er d'argent à la croix de Malte de gueules, au 2e de gueules au léopard lionné d'or; le tout sommé d'un chef de sinople chargé de trois ammonites d'argent.

Toponymie

Clapier = accumulation, tas de pierres au milieu des champs en occitan.

Ce sont des tas de cailloux artificiels créés pour dégager les terrains très caillouteux afin de les rendre arables et agricoles.

Hydrographie

L'Orb, d'une longueur totale de 135,4 kms, prend sa source dans la commune de Cornus et se jette dans la Mer Méditerranée après avoir arrosé 33 communes dont Le Clapier.

La commune est drainée également par : la Verenne, l'Aube, les ruisseaux de la Fage et de Sainte-Anne et par divers petits cours d'eau.

Histoire

Histoire

Seigneurs et gens de la noblesse

Au Moyen-Âge, chacun tient sa terre d’un suzerain. C’est pour avoir oublié cette règle fondamentale que Raymond de Saint-Maurice, seigneur de Montpaon, vendant à l’abbé de Joncels, "aux calendes d’octobre 1295, le lieu ou repaire du Clapier et l’affar de Larbussel qui dépendaient de la baronnie de Montpaon", met les habitants dans une situation inextricable. Il a en effet oublié de prévenir son suzerain, l’évêque de Rodez, lequel doit non seulement donner son autorisation mais aussi percevoir un droit de mutation... Celui-ci réagit avec la plus grande énergie procédurière et obtient le 20 avril 1320 un arrêt du Parlement de Toulouse confisquant les villages en question en sa faveur, en déchargeant les habitants de tous devoirs envers le château de Montpaon et les faisant dépendre de la juridiction du Clapier.

Cependant celui qui possède le pouvoir physique c'est le seigneur de Montpaon. Tout d’abord Olivier Lieti qui possède ces terres de Raymond de Saint-Maurice, puis la Famille Malapue, qui à l'époque de la Guerre de Cent Ans, sous le roi Jean II dit le Bon (1319/1364) usurpe le château de Montpaon et commet plusieurs violences et extorsions, Jean Rollet, qui ne fait pas meilleure figure que le précédent est jugé comme un homme terrible et violent exerçant rapines et tyrannies, et enfin Antoine Raulet. Les populations, prises entre deux feux, voient cependant leur intérêt : l’évêque de Rodez n’étant pas en position de lever ses taxes, et le seigneur de Montpaon n’étant plus en droit de le faire, certains refusent tout simplement de payer. Le seigneur fait alors jouer la force et l’intimidation, mais les rebondissements se succèdent et un procès plus ou moins continu s’étale entre 1470 et 1516.

Le dossier de ce procès fourmille de détails sur les procédés brutaux employés notamment par la Famille Raulet pour faire valoir ses droits sur les habitants : ledit seigneur avait contraint les hommes dudit fort, du lieu d’Arbussel, du village de la Pascalerie, de contribuer au guet du château de Montpaon, à payer tailles, contributions et communs de paix... et troublait les habitants de la châtellenie du Clapier dans leur droit de pâturage. Il avait fait saisir divers habitants du Clapier, les avait fait conduire enchaînés à Montpaon et contraints à payer de grosses sommes d’argent ; à d’autres il avait pris bestiaux & biens.”

La Famille Pascal de la Pascalerie

A partir de 1317, le hameau de La Pascalerie est cité. La Famille Pascal de La Pascalerie figurent parmi les victimes des exactions du seigneur de Montpaon. Cette Famille, citée comme habitant ce hameau, est probablement liée à sa création. Elle apparait en premier plan dans le conflit judiciaire qui oppose la population au seigneur dont les droits sont contestés.

Bien que roturiers et très probablement en majorité illettrés, cette Famille montre combien nos ancêtres sont procéduriers et défendent leurs modestes droits.

En 1516, l'évèque obtient des Lettres de la chancellerie de Toulouse l’autorisant à se joindre au procès de la Famille Pascal contre le seigneur de Montpaon, qu’ils essayent de faire reconnaître comme usurpateur de leur fief. L’évêque porte leur procès à la Cour du Sénéchal, au Parlement de Toulouse, et à la cour royale d’Orléans.

La Famille Pascal est visiblement une Famille non négligeable du secteur (donation d’un village, identité du nom avec le lieu...) peut-être le cran juste en-dessous de ces laboureurs qui finissent par se faire attribuer une terre noble et ensuite le titre qui va avec ; mais pour ce qui est de la lutte avec le seigneur de Montpaon, ils ne sont que les plus en avant des paysans du Clapier protestant contre une situation de confusion des droits, et savent, malgré les risques physiques à s’opposer au seigneur en place, en tirer parti pour réduire leurs impôts.

Quelques ancêtres de la Famille Pascal de La Pascalerie figure dans mon arbre généalogique (voir § Nos ancêtres).

Patrimoine

Le château, situé au centre du village, comprend quelques vestiges d'un fort médiéval du XIIIème siècle, dû probablement aux Hospitaliers de Jérusalem, dont la partie inférieure d'une tour percée de plusieurs meurtrières et les arcades d'une galerie latérale.

Ruiné à l'époque des Guerres de Religion, l'ouvrage est partiellement reconstruit aux XVII et XVIIIème siècles pour devenir une ferme.

Les archives épiscopales mentionnent que le fort aussi appelé le repaire du Clapier est un ensemble assez vaste destiné à offrir aux pèlerins en route pour Compostelle un refuge contre les loups et les brigands. Il comprend notamment à l'époque des dortoirs, un four à pain ainsi que la résidence du Commandeur et une prison.

Aujourd'hui, il est reconverti en gite.

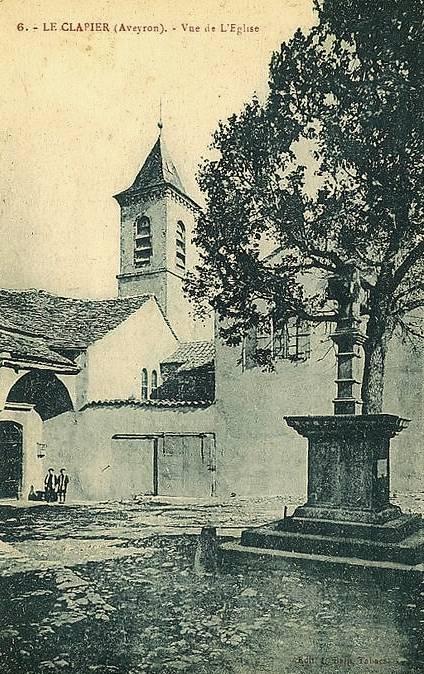

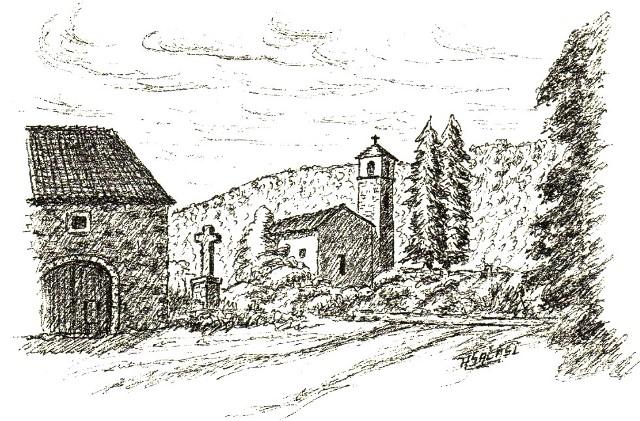

L'église Saint Cyrice du hameau de Saint Xist date du Xème siècle, elle est mentionnée dans le Cartuaire de Vabres-l'Abbaye en 940. Elle est à nef unique à berceau brisé et sans travée et possède deux chapelles : au Nord une chapelle à angle arrondi de type pré-roman, reste de l’église primitive, et au Sud, à la base du clocher, une chapelle à croisée d'ogives du XVème siècle.

Son clocher-tour unique dans la région, semble avoir été fortifié au moment de la Guerre de Cent Ans, période ou l'Arbussel est fortifié. Il est couvert d’une toiture à deux versants à faible pente. Une demi-tourelle extérieure abrite l’escalier à vis. Le porche, au Sud de la nef, est constitué par le prolongement de la toiture.

L'église, isolée sur un bout de Causse, est victime de nombreux actes de vandalismes successifs qui ont fait disparaitre statues, mobilier, autel ainsi que dallage...

Une association de sauvegarde est constituée en 1981 et oeuvre pour redonner à l'église et à ses alentours son lustre d'antan. La découverte récente dans le cimetière d’une stèle discoïdale en calcaire portant d’un côté une croix grecque et de l’autre une croix avec l’étoile de David du XIIème siècle, et d’un fragment d’une autre stèle en grès.

La chapelle Notre-Dame de l'ancien hameau de Bouviala située non loin des sources de l'Orb, petite paroisse rurale de l'ancien Régime dont les ruines des habitations sont encore visibles. La chapelle est de style roman, parfaitement entretenue. Le cimetière est toujours utilisé par les familles proches, notamment du Mas Hugonenq. La croix date du XVIIème siècle.

Le jardin du curé, qui jouxte l’église, en friche, est transformé en jardin de simples et de plantes médicinales comme jadis dans les monastères.

Ce jardin botanique comporte plus de 300 plantes médicinales et aromatiques. Son renom commence à s’étendre au-delà de la région et son parrainage par le Jardin des Plantes de Montpellier prouve sa qualité et sa diversité.

Le plateau de Guilhaumard, encore appelé Causse du Guilhaumard, est un plateau calcaire (karstique) fortement érodé par endroits (chaos ruiniformes, avens, grottes, dolines) autrefois boisé de hêtres, aujourd’hui réduit à l’état de pelouses sèches.

L'abîme du Mas Raynal, cavité remarquable du causse de Guilhaumard, présente une impressionnante verticale de 100m qui coupe le cours souterrain de la Sorgues, agrémenté des vestiges d'un barrage défectueux construit en 1920. 65m de galeries aquatiques conduisent à un lac souterrain. La cavité se développe dans les calcaires du Barthonien. A la base du puits, la rivière, axée sur la fracturation locale, coule vers la résurgence à la faveur d'un joint de strate.

Les dolmens de Larbussel et des Claparèdes, l'un situé au niveau de la ferme de Larbussel entre le Clapier et Saint-Xist, et l'autre, au-delà de Saint-Xist sont très délabrés et ont perdu leurs dalles supérieures.

Hameaux, lieux dits et écarts

Larbussel, Saint-André-de-Theys, Le Mas Hugonenq ...

La Pascalerie, Bouviala, où résident plusieurs de mes ancêtres ...

Le Clapier-vieux, lieux-dit où le village se dressait avant d'émigrer à son emplacement actuel. Il est situé sur l'ancien chemin du Clapier actuel au Mas Hugounenq. On y trouve un sensemble de murs formant des enclos entre lesquels se trouvent de véritables avenues. Un peu plus loin, sur ce même chemin, un pont médiéval, comportant une seule arche en plein cintre, domine le cours du ruisseau qu'il franchit. Un peu plus loin encore, c'est le début du long ravin dit de la Fresière. (Source : Sarac lettre n°16)

Saint-Xist, ou Saine-Xist de l’Arbussel, jadis Saint-Cyrice, situé entre le village du Clapier et celui de Fondamente, au pied du plateau du Guilhomard, est un vieux site mentionné dès 949. L’Arbussel qui lui donne son nom est au XVème siècle une bastida (dite aussi sala, repaire ou forteresse).

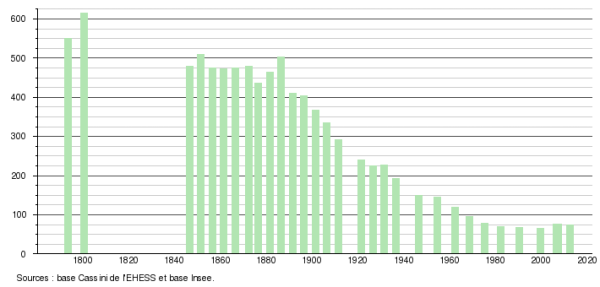

Evolution de la population

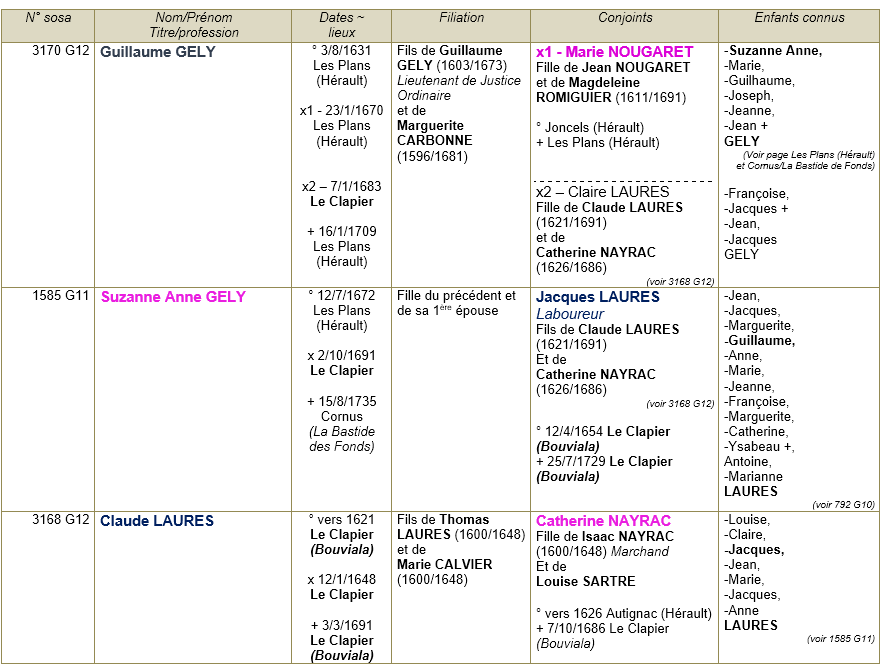

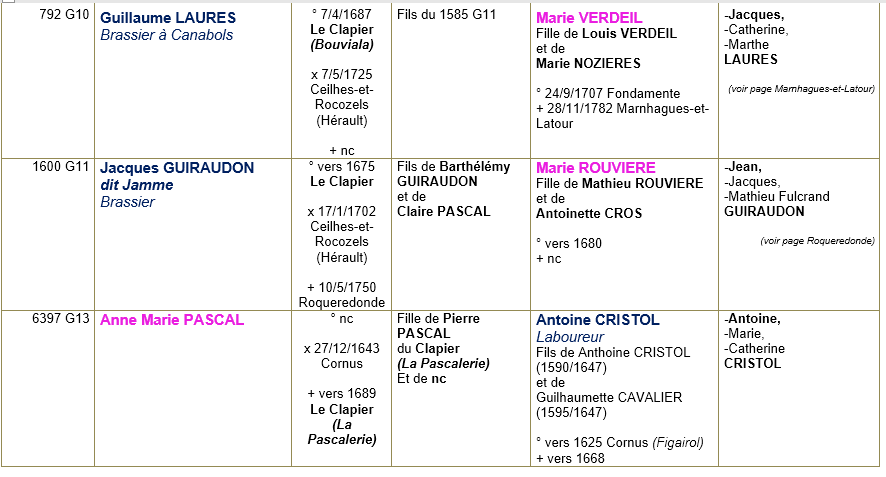

Mes ancêtres du Clapier ...

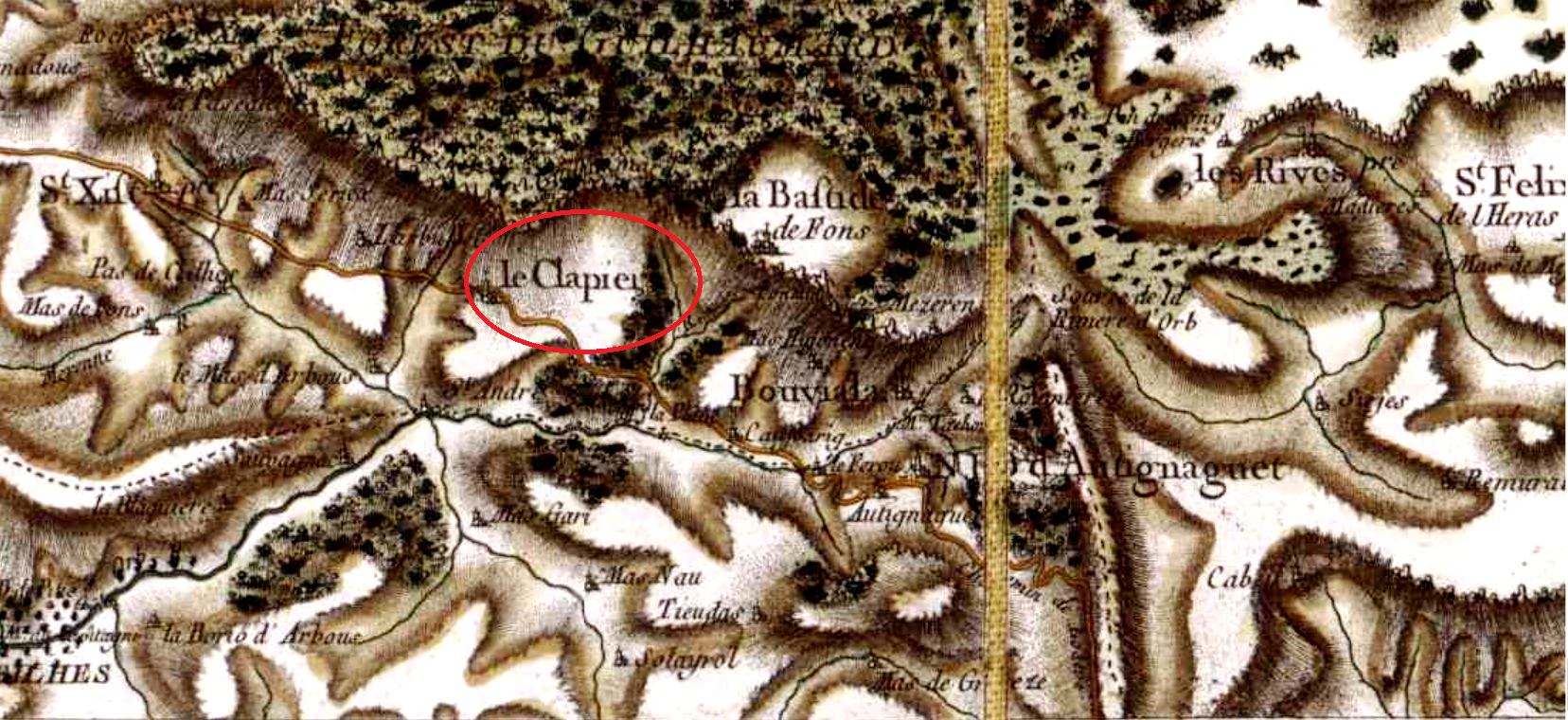

Carte de Cassini

Sources

Sites, photographies, livres, revues, perso ... : Wikipedia, Documents historiques et généalogiques sur les Familles et les hommes remarquables du Rouergue dans les temps anciens et modernes Tome II d’Hippolyte Justin de Barrau, 1854 Rodez.

Date de dernière mise à jour : 29/10/2024