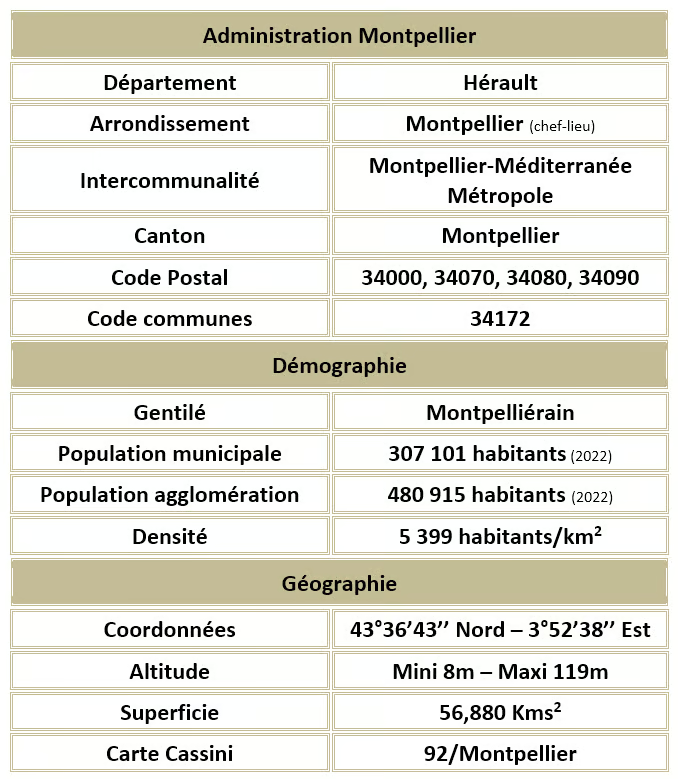

Montpellier

Située en région Occitanie, dans l'ancienne province historique du Languedoc, la ville est proche de la mer Méditerranée. Par sa population, Montpellier est la 7ème commune de France et la 3ème de l'axe méditerranéen, la plus grande et la plus peuplée de l'Hérault et du Languedoc-Roussillon et la 2ème d’Occitanie après Toulouse.

Située en région Occitanie, dans l'ancienne province historique du Languedoc, la ville est proche de la mer Méditerranée. Par sa population, Montpellier est la 7ème commune de France et la 3ème de l'axe méditerranéen, la plus grande et la plus peuplée de l'Hérault et du Languedoc-Roussillon et la 2ème d’Occitanie après Toulouse.

Le paysage local est surtout marqué par le pic Saint-Loup (658 m), situé à 25kms au Nord de la ville.

Les communes limitrophes sont Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, Juvignac, Lattes, Mauguio, Montferrier-sur-Lez, Saint-Aunès, Saint-Clément-de-Rivière et Saint-Jean-de-Védas.

Montpellier est jumelé avec : Louisville (Etats-Unis) en 1955, Heidelberg (Allemagne) en 1961, Kos (Grèce) en 1962, Barcelone (Espagne) en 1963, Chengdu (Chine) en 1981, Tibériade (Israël) en 1983, Tlemcen (Algérie) en 2009, Bethléem (Palestine) en 2012, Sherbrooke (Canada) en 2013, Palerme (Italie) en 2016, Obninsk (Russie) en 2017, Fès (Maroc) en 2003, Rio de Janeiro (Brésil) en 2012.

Hydrographie

Montpellier est traversée par 5 cours d'eau : la Mosson, qui borde la commune à l'Ouest et au Sud, un de ses ruisseaux affluents, le Rieu Coulon, le Verdanson et, à l'Est, le Lez et la Lironde.

La commune est reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue en :1986, 1987, 1993, 1994, 1997, 2001, 2002, 2003, 2005, 2009, 2014, 2015, 2016 et 2021.

Le Pli du Mosson

Partie émergée du pli de Montpellier, situé sur les rives du Mosson. Ce pli a été formé en même temps que la formation des Pyrénées, il y environ 40 millions d’années. La collision entre la plaque ibérique (Espagne, Corse…) et la plaque eurasienne a causé le soulèvement du socle hercynien et a créé les Pyrénées et le Pic Saint Loup en même temps. A Montpellier le mouvement de la plaque ibérique comprime les roches sédimentaires sur le Pic Saint Loup. Celle-ci remonte vers le haut formant le pli de Montpellier, ainsi que celui de la Mosson.

Le pli est visible en rive gauche du Mosson, près du quartier de La Paillade.

Héraldique

Héraldique

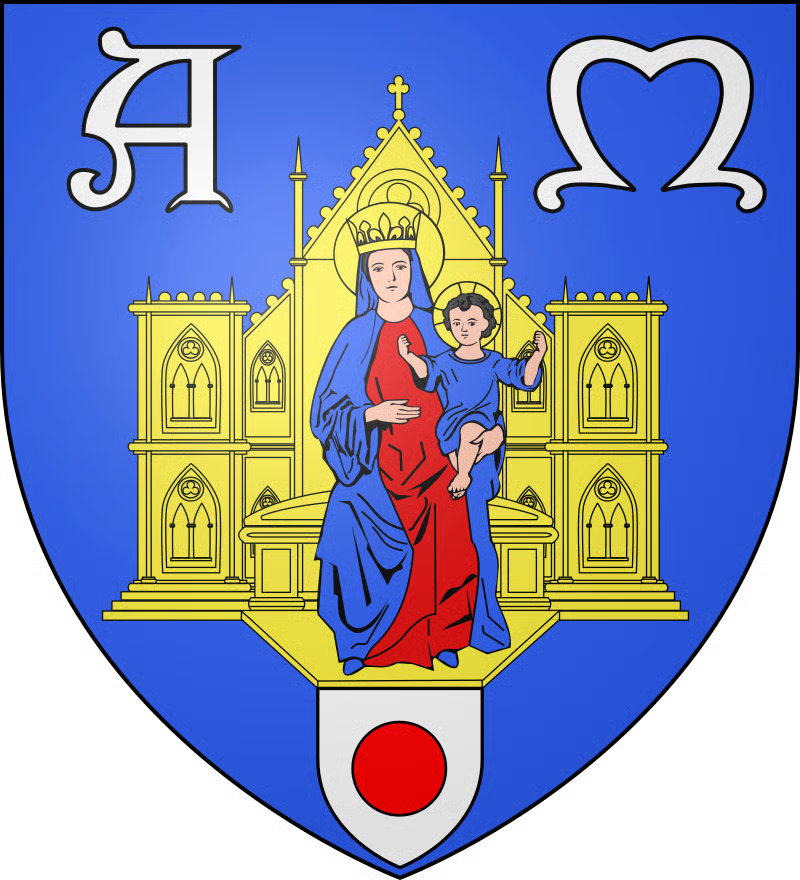

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : D'azur à la vierge de carnation vêtue d'une robe de gueules et d'un manteau du champ, assise sur un trône gothique d'or, tenant l'Enfant Jésus aussi de carnation vêtu d'azur, le tout surmonté des lettres « A » et « M » onciales d'argent et soutenu en pointe d'un écusson du même chargé d'un tourteau de gueules.

La vierge est Notre-Dame des Tables (sainte patronne de la ville), nommée ainsi en raison des tables des changeurs (de monnaies) qui se situaient à proximité de l'église Notre-Dame. Les lettres « A » et « M » signifient « Ave Maria ». L'écusson d'argent au tourteau de gueules ![]() constitue les armes des seigneurs de Montpellier (les Guilhem).

constitue les armes des seigneurs de Montpellier (les Guilhem).

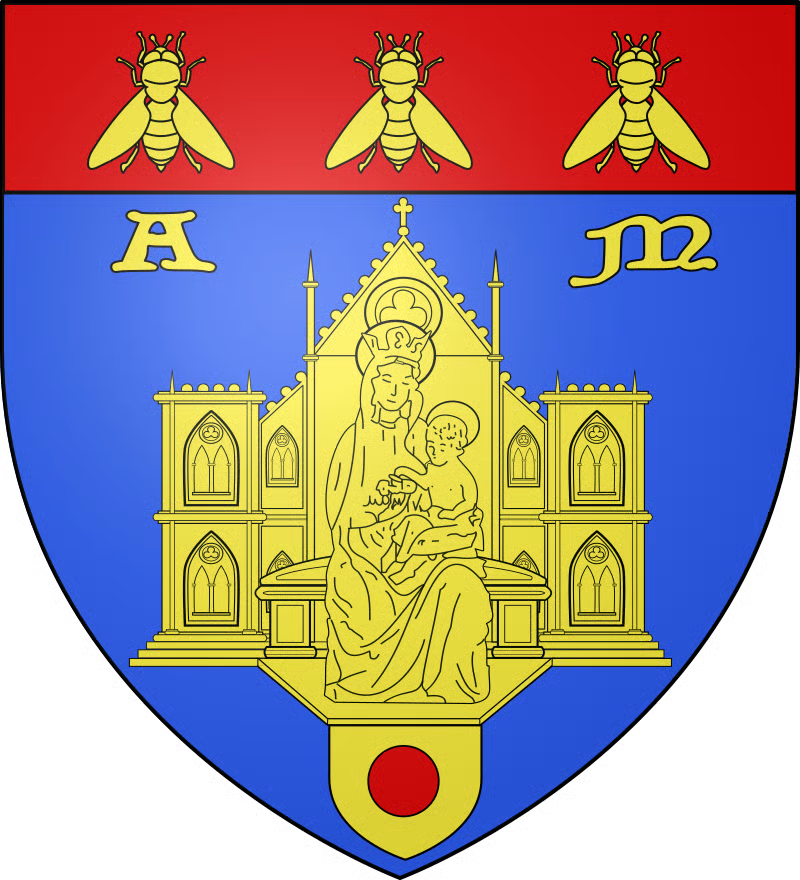

Pendant le Premier Empire (1804-1815), le blason de Montpellier change légèrement : D'azur à la vierge de carnation vêtue d'une robe de gueules et d'un manteau du champ, assise sur un trône antique d'or, tenant l'Enfant Jésus aussi de carnation vêtu d'azur, le tout surmonté des lettres « A » et « M » onciales d'argent et soutenu en pointe d'un écusson du même chargé d'un tourteau de gueules, au chef de gueules chargé de trois abeilles d'or.

Pendant le Premier Empire (1804-1815), le blason de Montpellier change légèrement : D'azur à la vierge de carnation vêtue d'une robe de gueules et d'un manteau du champ, assise sur un trône antique d'or, tenant l'Enfant Jésus aussi de carnation vêtu d'azur, le tout surmonté des lettres « A » et « M » onciales d'argent et soutenu en pointe d'un écusson du même chargé d'un tourteau de gueules, au chef de gueules chargé de trois abeilles d'or.

Devise ancienne : Virgo Mater, natvm ora, vt nos jvvet omni hora (Vierge mère, priez votre Fils, pour qu'il nous vienne en aide à toute heure).

Toponymie

Le nom du mont y apparaît sous la forme latinisée de Monte pestellario. La première apparition de la graphie actuelle Montpellier date de 1370 environ.

Mons pestellarius = le mont où pousse le pastel, est proposé par Hermann Gröhler (1862/1958), spécialiste de l'onomastique.

Une autre explication est celle d'Ernest Nègre (1907/2000) toponymiste, qui identifie le radical au mot pestel, en ancien occitan = loquet, verrou, ou encore du verbe pestelar = verrouiller, soit le mont qui peut être fermé au verrou ou forteresse sur un mont.

Le nom occitan de la ville est Montpelhièr, mais elle est localement surnommée Clapas ou Lo Clapàs = l'amoncellement rocheux. Les Montpelliérains sont parfois appelés Clapassiencs ou Clapassièrs.

Histoire

Histoire

Lors de la construction de la ligne 2 du tramway de Montpellier, les archéologues, lors d'une fouille, découvrent qu'il y a 11 500 ans des chasseurs y ont installé leur campement au bord du Verdanson.

Dès 118 avant J.-C., le site d'origine est une colline de basse altitude située entre deux voies de circulation importantes, reliant Narbo Martius (Narbonne) à la Colonia Nemausa (Nîmes) par la Via Domitia au Nord et la route du sel, une autre route parallèle utilisée par les Francs, au Sud.

Un important oppidum, du nom de Sextantio, existe, sur le site actuel de Castelnau-lès-Lez.

En 737, après la destruction de Maguelone par mon ancêtre Charles de Herstal dit Charles Martel (688/741, portrait 1 de droite) et le déplacement de l'évéché de Substantion, quelques-uns des habitants s'établissent dans le voisinage ainsi que des exilés Wisigoths venant d'Espagne auxquels les Carolingiens accordent la liberté d'établissement. La vallée sauvage est défrichée au milieu du VIIIème siècle.

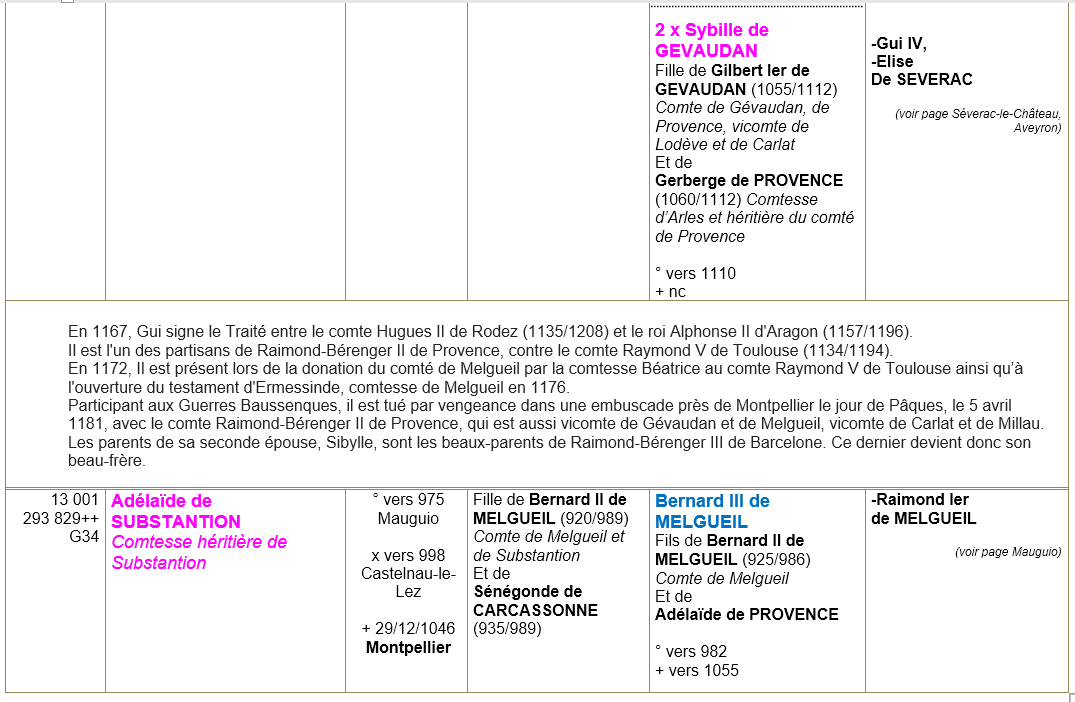

La première mention connue de Montpellier figure en 985 dans un acte de donation d'un mont situé entre Lez et Mosson, Montepestellario, par mon ancêtre le comte Bernard de Melgueil (920/988) et sa femme Sénégonde de Carcassonne (935/989) avec l'accord de Ricuin II (960/998), évêque de Maguelone, moyennant hommage et redevance, à un certain Guilhem (955/1025). Les descendants de ce Guilhem construisent sur leur nouveau fief un véritable bourg fortifié, doté d'un château et d'une chapelle, qui devient la ville de Montpellier.

La ville, située entre l'Espagne et l'Italie, proche de la via Domitia et du port gallo-romain de Lattes, connaît rapidement un grand développement économique et culturel et devient un centre d'échanges entre le Nord de l'Europe, l'Espagne et le bassin méditerranéen. Elle est reliée par les eaux à Lattes et à la mer, mais aussi à Aigues-Mortes, ce qui lui permet de devenir une importante ville marchande à partir du XIIème siècle. Avec deux ports fluviaux, l'un à Montpellier, le port Juvénal, l'autre à Lattes à l'emplacement de l'actuel port Ariane, Montpellier est essentielle dans le commerce des épices au sein du royaume de France.

Au XIIème siècle, l'église principale Notre-Dame-des-Tables constitue une étape pour les pèlerins partant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Cet afflux de pèlerins provoque la naissance et l'extension d'institutions charitables et hospitalières. Des médecins juifs fuyant l'Espagne se réfugient à Montpellier.

La ville connaît son apogée entre 1204 à 1349, sous la souveraineté des rois d'Aragon, puis de Majorque.

En 1242, l'évêque de Maguelone, Jean II de Montlaur, accorde le premier règlement de la Faculté des Arts de Montpellier.

En 1289, les Ecoles d e Médecine et de Droit, en activité depuis le XIIème siècle et réputées comme centres d'érudition ouverts aux pensées juive et arabe, reçoivent le statut officiel d'Universités par Girolamo Masci, pape Nicolas IV (1227/1292, portrait 2 de droite), les diplômes montpelliérains sont reconnus dans toute la chrétienté. L'Université de Médecine, la seconde plus ancienne d'Europe après celle de Salerne en Ilalie, est déjà immense à la fin du XIIIème siècle.

e Médecine et de Droit, en activité depuis le XIIème siècle et réputées comme centres d'érudition ouverts aux pensées juive et arabe, reçoivent le statut officiel d'Universités par Girolamo Masci, pape Nicolas IV (1227/1292, portrait 2 de droite), les diplômes montpelliérains sont reconnus dans toute la chrétienté. L'Université de Médecine, la seconde plus ancienne d'Europe après celle de Salerne en Ilalie, est déjà immense à la fin du XIIIème siècle.

Du XIIème au XIVème siècle, une importante Communauté Juive s'établit à Montpellier. Les juifs montpelliérains ne sont pas enfermés dans un ghetto, mais vivent dans un quartier communautaire ouvert et peuvent circuler librement. Ils bâtissent plusieurs édifices religieux et sociaux.

En 1306, le roi Philippe IV dit le Bel (1268/1314, portrait 1 de gauche) décide d'expulser les juifs du royaume de France, la communauté est chassée de la ville.  Le quartier juif et ses bâtiments sont réinvestis par la population, qui dans cette période d'antisémitisme tente d'effacer les traces de la présence juive à Montpellier.

Le quartier juif et ses bâtiments sont réinvestis par la population, qui dans cette période d'antisémitisme tente d'effacer les traces de la présence juive à Montpellier.

En 1349, Jacques III de Majorque vend la seigneurie de Montpellier au roi de France Philippe VI de Valois. La période de grande prospérité de la ville s’achève au cours de la seconde moitié du XIVème siècle. La Grande Peste touche la ville de plein fouet comme le reste de l'Europe, décimant à plusieurs reprises sa population. De 40 000 habitants avant la première épidémie, la ville en compte un peu plus de 15 000 dans les années 1380.

En 1349, Jacques III de Majorque vend la seigneurie de Montpellier au roi de France Philippe VI de Valois. La période de grande prospérité de la ville s’achève au cours de la seconde moitié du XIVème siècle. La Grande Peste touche la ville de plein fouet comme le reste de l'Europe, décimant à plusieurs reprises sa population. De 40 000 habitants avant la première épidémie, la ville en compte un peu plus de 15 000 dans les années 1380.

Au XVème siècle, la ville se redresse économiquement, grâce à l'activité du port voisin de Lattes et au génie mercantile de Jacques Cœur (1395/1456, portrait 3 de droite), grand argentier du roi Charles VII (1403/1461, portrait 2 de gauche). En mars 1436, le roi séjourne à Montpellier.

En 1464, le roi Louis XI (1423/1483, portrait 3 de gauche) exempte la ville du droit de fief et d'amortissement, conformément à une charte de 1231.  En 1467, il ordonne la création d'une Cour des Aides.

En 1467, il ordonne la création d'une Cour des Aides.

En 1593, la Faculté de Médecine de Montpellier bénéficie de la création d'un jardin des Plantes (aujourd'hui le plus ancien de France).

Le siège épiscopal de Maguelone, après sa suppression en 1536, s'établit à Montpellier. La cathédrale Saint-Pierre est alors construite sur le site de l'église du monastère Saint-Benoît, fondée en 1364.

Au XVIème siècle, la Réforme Protestante gagne beaucoup d'adhérents et Montpellier devient un bastion du protest antisme et de la résistance à la couronne catholique française. Mais les Guerres de Religion entraînent la destruction quasi totale de tous les édifices catholiques situés à l'intérieur des murailles de la ville. La cathédrale Saint-Pierre est la seule à ne pas être détruite.

antisme et de la résistance à la couronne catholique française. Mais les Guerres de Religion entraînent la destruction quasi totale de tous les édifices catholiques situés à l'intérieur des murailles de la ville. La cathédrale Saint-Pierre est la seule à ne pas être détruite.

De 1572 à 1576, la ville bénéficie de l’alliance des Protestants du Languedoc avec le gouverneur, le duc Henri 1er de Montmorency (1534/1614, portrait 4 de droite), catholique conciliant. Mais la trahison de ce dernier, qui s’allie au roi en 1576, provoque le soulèvement de la ville qui rejette son autorité. François de Coligny-Châtillon (1557/1591) la défend contre le long siège du gouverneur du Languedoc (1576-1577). En 1577, le Palais Royal est détruit.

En 1598, l'Edit de Nantes désigne Montpellier comme une des places fortes où le culte protestant est reconnu.

En 1598, l'Edit de Nantes désigne Montpellier comme une des places fortes où le culte protestant est reconnu.

En 1622, le roi Louis XIII (1601/1643, portrait 4 de gauche) dirige le siège de la ville, qui capitule au bout de deux mois. L'autorité du roi est rétablie, symbolisée par la construction d'une puissante citadelle. C'est aussi le retour de la domination catholique assurée par l'Edit de Fontainebleau en 1685, par la destruction de tous les temples protestants et le bannissement des pasteurs.

La reconquête de Montpellier achevée par le pouvoir royal et catholique, la noblesse fait construire de nombreux hôtels particuliers.

Jusqu’à la Révolution Française, Montpellier est le siège des États de Languedoc.

À la fin du XVIIIème siècle, la ville absorbe les communes voisines de Celleneuve, Montels-lès-Montpellier, Montauberon et Saint-Hilaire.

À la fin du XVIIIème siècle, la ville absorbe les communes voisines de Celleneuve, Montels-lès-Montpellier, Montauberon et Saint-Hilaire.

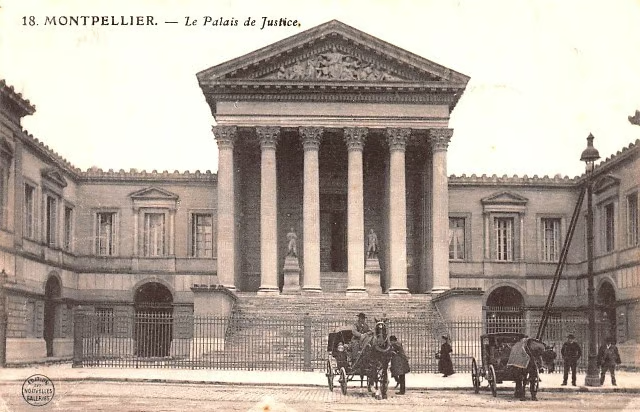

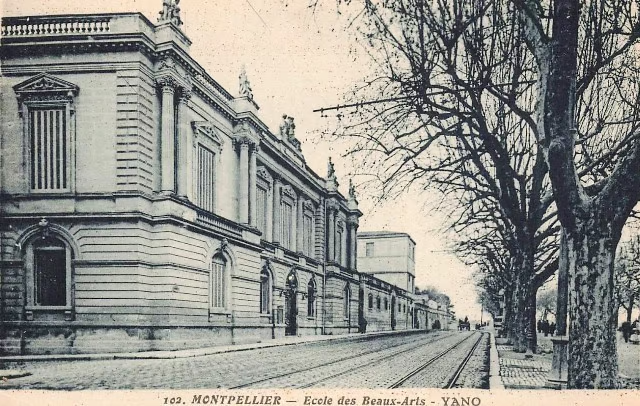

Le XIXème siècle voit le développement de la viticulture. Des travaux inspirés de ceux du baron Georges Eugène Haussmann (1809/1891, portrait 5 de droite) à Paris sont effectués sous l'impulsion du maire. De larges avenues sont créées au sein de l'Écusson et la ville est dotée de nouveaux bâtiments administratifs, dont certains sont monumentaux comme le palais de justice et la préfecture.

En 1880, la ville en pleine expansion ouvre un réseau public de tramways hippomobiles.

Le premier lycée de jeunes filles de France y est ouvert en 1881.

L'actuel Grand Théâtre est inauguré en 1888 en remplacement de l'ancien théâtre du siècle précédent, incendié en 1881.

En 1897, la première ligne de tramway électrifiée est ouverte.

En 1897, la première ligne de tramway électrifiée est ouverte.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville fait partie de la zone libre. Le 13 février 1941, le maréchal Philippe Pétain (1856/1951), accompagné de l'amiral François Darlan (1881/1942), rencontre le général Francisco Franco Bahamonde (1892/1975) à Montpellier.

Le 16 décembre 1943, un tramway déraille dans la pente du Boulevard Henri IV et se renverse sur la place Albert Ier causant 7 morts et 20 blessés.

La ville devient un centre de Résistance important. Jean Moulin (1899/1943, portrait 5 de gauche) s'établit à Montpellier pendant une grande partie de la guerre.

La ville est bombardée plusieurs fois à la fin de la guerre : En janvier et mai 1944, l'aérodrome de Montpellier-Fréjorgues ; en juillet la gare de triage ; en août, le pont de Pavie par deux fois.

En 1956, le premier feu de circulation est installé à Montpellier, sur la place de la Comédie alors très fréquentée par les véhicules.

Dans les années 1960 à 1980, la ville connaît une forte croissance démographique.

En 1988, le deuxième sommet franco-espagnol se tient à Montpellier, en présence du Président de la République Française, François Mitterrand (1916/1996), du Premier ministre Michel Rocard (1930/2016) et du chef du gouvernement espagnol Felipe González Márquez (1942/-).

Les seigneurs et gens de la noblesse

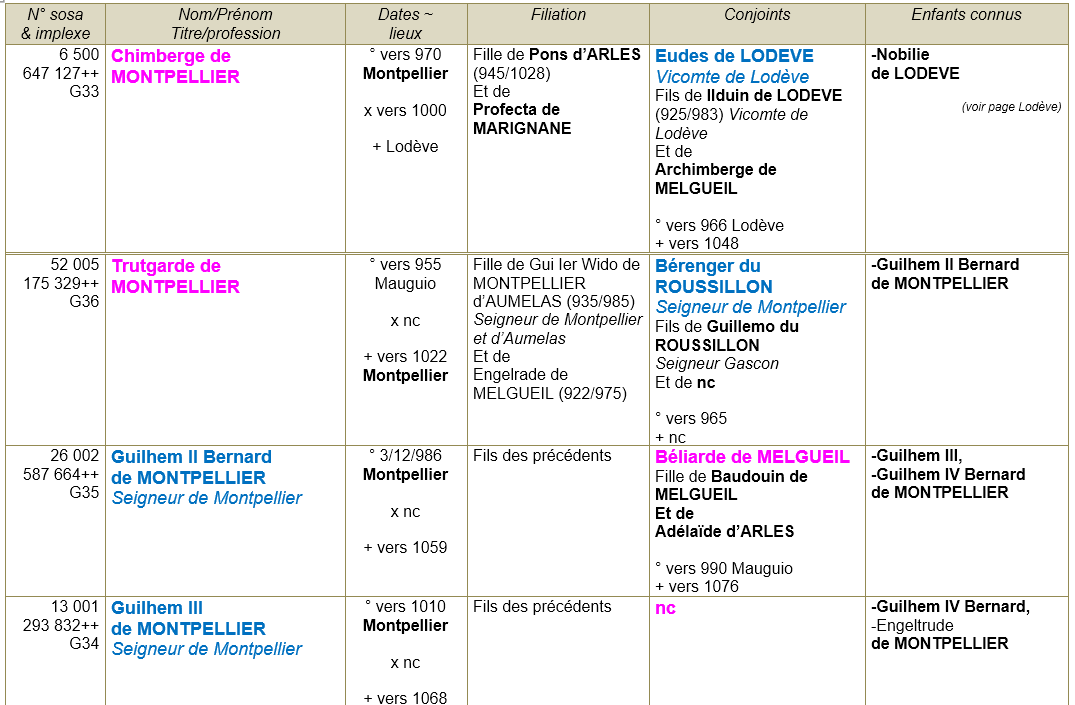

La Maison de Montpellier, dynastie des Guilhem (mes ancêtres de Guilhem II à Guilhem VII, voir bas de page Mes ancêtres)

de 985 à 1025 : Guilhem Ier de Montpellier (955/1025).

de 1025 à 1059 : Guilhem II de Montpellier (986/1059), neveu du précédent, fils de Bérenger du Roussillon et de Trutgarde de Montpellier, époux de Béliarde de Melgueil.

de 1059 à 1068 : Guilhem III de Montpellier (1010/1068), fils du précédent, sans descendance, son frère lui succède.

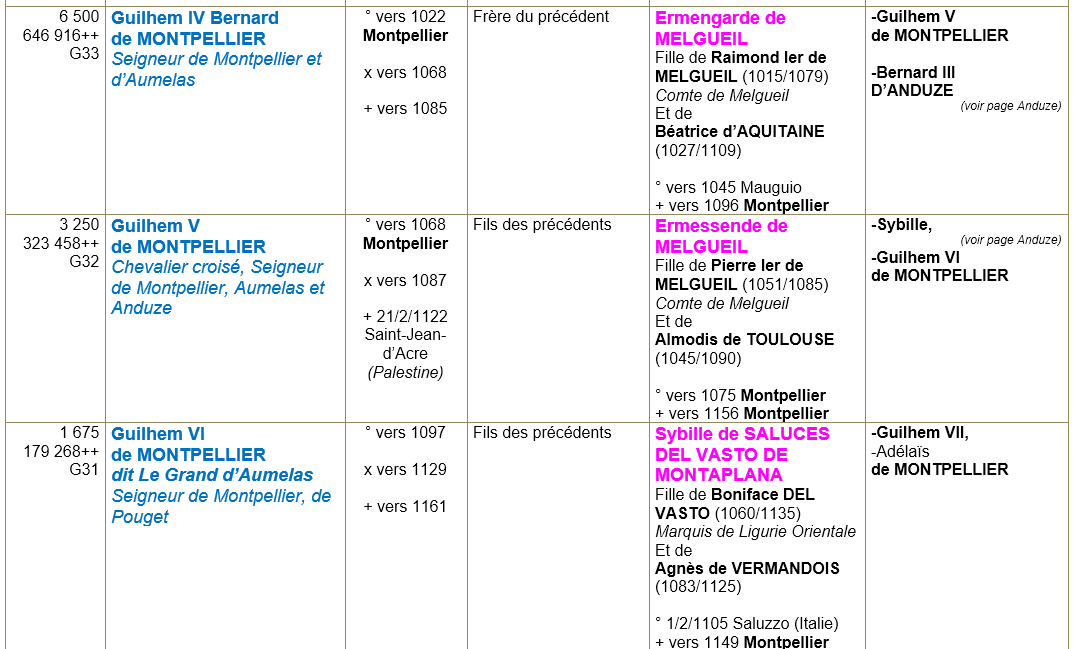

de 1068 à 1085 : Bernard Guilhem IV de Montpellier (1022/1085), frère du précédent, époux d'Ermengarde de Melgueil.

de 1085 à 1122 : Guilhem V de Montpellier (1068/1122), fils du précédent, époux d'Ermessende de Melgueil.

de 1122 à 1162 : Guilhem VI de Montpellier (1097/1161), dit Le Grand d'Aumelas, fils du précédent, redoutable guerrier qui las du tumulte des armes et revenu des illusions de ce monde, embrassa, en l'an 1149 [...] la vie monastique et [...] devient un modèle de religion et de piété, époux de Sybille de Saluces.

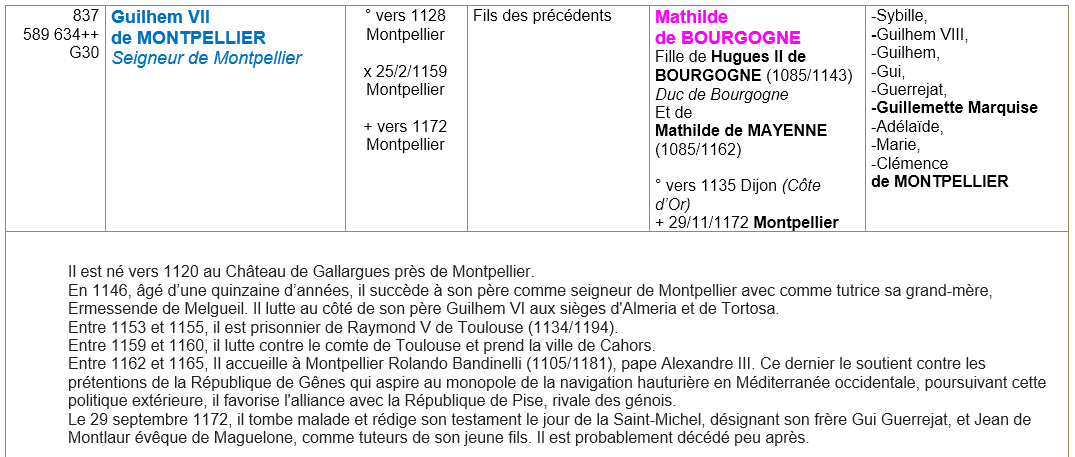

de 1161 à 1173 : Guilhem VII Gui Tortose de Montpellier (1140/1173), dit Guerregiat (le guerrier), fils du précédent, époux d'Ermessende Mathilde d'Aragon.

de 1173 à 1202 : Guilhem VIII de Montpellier (1157/1202), fils du précédent, époux d'Eudoxie Commère puis d'Agnès de Castille. En 1181, il édicte une loi proclamant la liberté d’enseigner la médecine, quelles que soient son origine et sa foi.

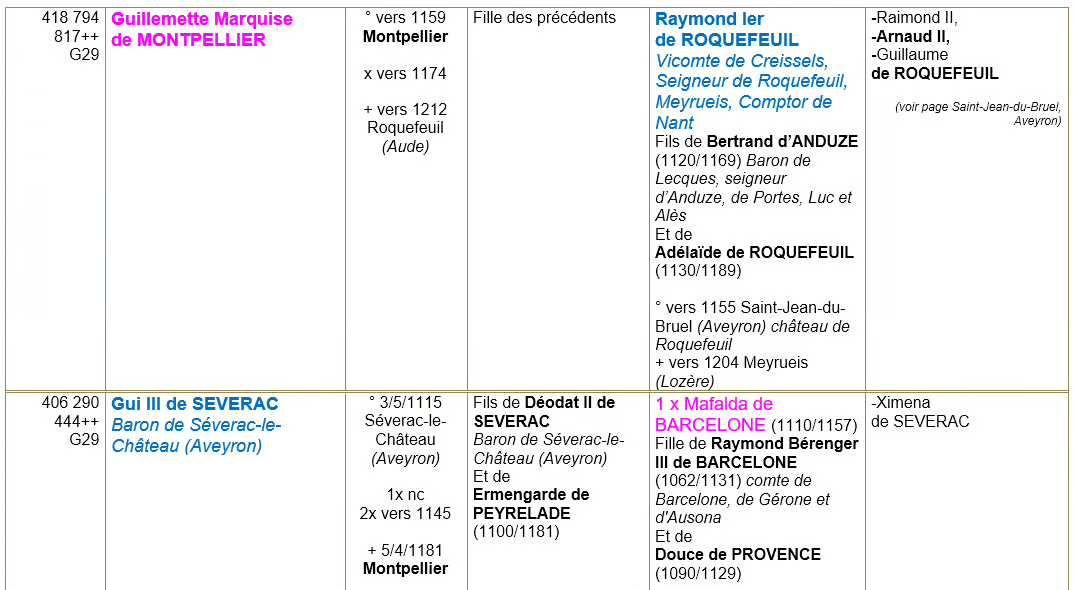

Une rupture a lieu entre 1202 et 1204 lorsque Guilhem VIII meurt, le 9 novembre 1202, son jeune fils Guilhem, né de son mariage avec Agnès de Castille, doit lui succéder. Mais au début de l'année 1204, il est expulsé au profit de sa demi-sœur Marie de Montpellier, fille d'Eudoxie Commère, qui épouse le roi Pierre II d'Aragon.

de 1204 à 1213 : Marie de Montpellier (1180/1213), sœur aînée du précédent, et son époux Pierre II (1178/1213), roi d'Aragon, comte de Roussillon et de Cerdagne.

Montpellier passe à la dynastie des rois d'Aragon.

La Maison d'Aragon-Catalogne-Majorque

de 1213 à 1276 : Jacques Ier d'Aragon dit le Conquérant (1208/1276), roi d'Aragon, de Valence et de Majorque, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier, fils de Marie de Montpellier et de Pierre II d'Aragon, époux de Yolande de Hongrie. Il considère la ville comme la meilleure ville de l'univers, et y entretient une cour brillante. Sous l'administration municipale du Consulat, la ville se développe et s'enrichit grâce au commerce méditerranéen, notamment à la vente de draps (tissus) écarlates et d'épices et sa population quadruple. Il partage ses États entre ses deux fils Pierre et Jacques, la seigneurie de Montpellier revient à Jacques II.

de 1276 à 1311 : Jacques II de Majorque (1243/1311), roi de Majorque, comte de Roussillon et de Cerdagne et seigneur de Montpellier, fils du précédent et époux d'Esclarmonde de Foix

de 1311 à 1324 : Sanche Ier de Majorque (1276/1324), roi de Majorque, comte de Roussillon et de Cerdagne et seigneur de Montpellier, fils du précédent et époux en 1302 de Marie d'Anjou.

de 1324 à 1349 : Jacques III de Majorque (1315/1349), fils de Ferdinand de Majorque et d'Isabelle de Sabran, neveu et héritier du précédent, dernier roi indépendant de Majorque, comte de Roussillon et de Cerdagne et seigneur de Montpellier. En 1331, âgé de 16 ans, il fait hommage au roi de France, Philippe VI de Valois (1293/1350) pour la ville de Montpellier. En 1349, ruiné, il vend la seigneurie de Montpellier au roi de France Philippe VI de Valois pour la somme de 120 000 écus d’or.

Montpellier devient possession de la couronne de France.

Chroniques et légendes communales

La révolte des vignerons de 1907

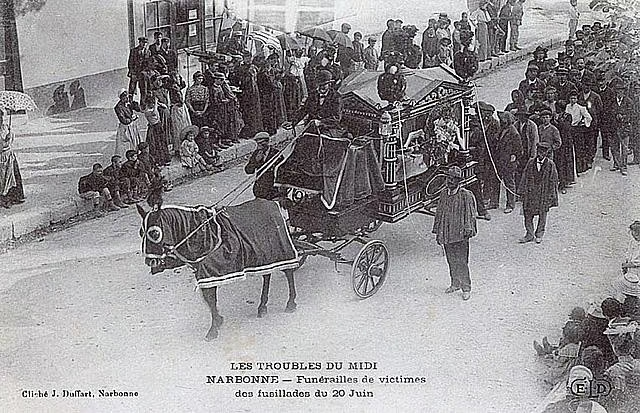

Le 9 juin 1907, la gigantesque manifestation des vignerons de Montpellier marque l'apogée de la contestation agricole dans le Midi de la France. La place de la Comédie est envahie par une foule estimée à près de 800 000 personnes. C'est la plus grande manifestation de la IIIème République. Le leader Ernest Ferroul (1853/1921, portrait 1 de gauche), maire de Narbonne, prône ouvertement la désobéissance civique et appelle à la démission tous ses collègues du Languedoc-Roussillon. Le vigneron Marcelin Albert (1851/1921, portrait 1 de droite) prononce un discours tellement enflammé que le journaliste du Figaro en est bouleversé et écrit c’était fou, sublime, terrifiant.

Le 9 juin 1907, la gigantesque manifestation des vignerons de Montpellier marque l'apogée de la contestation agricole dans le Midi de la France. La place de la Comédie est envahie par une foule estimée à près de 800 000 personnes. C'est la plus grande manifestation de la IIIème République. Le leader Ernest Ferroul (1853/1921, portrait 1 de gauche), maire de Narbonne, prône ouvertement la désobéissance civique et appelle à la démission tous ses collègues du Languedoc-Roussillon. Le vigneron Marcelin Albert (1851/1921, portrait 1 de droite) prononce un discours tellement enflammé que le journaliste du Figaro en est bouleversé et écrit c’était fou, sublime, terrifiant.

La révolte vigneronne est soutenue par toutes les tendances politiques, des royalistes aux radicaux. Tout le Languedoc est ligué contre Georges Clémenceau (1841/1929, portrait 2 de droite), président du Conseil.

L'Église catholique ouvre les portes de ses églises aux manifestants. Un communiqué de l'évêque François Marie Anatole

L'Église catholique ouvre les portes de ses églises aux manifestants. Un communiqué de l'évêque François Marie Anatole  de Rovérié de Cabrières (1830/1921, portrait 2 de gauche) fait savoir que les femmes, les enfants et les viticulteurs grévistes y seront accueillis pour y passer la nuit.

de Rovérié de Cabrières (1830/1921, portrait 2 de gauche) fait savoir que les femmes, les enfants et les viticulteurs grévistes y seront accueillis pour y passer la nuit.

De l'autre côté de la Méditerranée, près de 50 000 personnes défilent dans les rues d'Alger pour soutenir leurs collègues métropolitains. Le bruit ayant couru que l'armée était prête à intervenir, Pierre Gabriel Vincent Ernest Le Roy de Boiseaumarié dit le baron Le Roy (1890/1967), avocat de formation, met le feu à la porte du palais de justice de Montpellier pour empêcher la troupe qui s'est cantonnée à l'intérieur de tirer sur les manifestants.

Le 10 juin, tandis que Georges Clémenceau compte sur un pourrissement et un essoufflement de la révolte, la Commission Parlementaire dépose son rapport au Parlement qui entreprend l’examen du projet de loi de Caillaux. Face à une lenteur législative calculée, Ernest Ferroul décide d'annoncer publiquement sa démission de maire de Narbonne devant 10 000 personnes, du haut du balcon de l’Hôtel de Ville. La grève municipale commence : cette prise de position face à l'absence de solution gouvernementale est approuvée par 442 municipalités du Languedoc Roussillon qui démissionnent dans la semaine.

Le 11 juin, Jean Jaurès (1859/1914, portrait 3 de gauche), défenseur de la cause vigneronne à la Chambre des Députés, dépose avec Jules Bazile dit Jules Guesde (1845/1922, portrait 3 de droite) une contre-proposition de loi. Les deux députés socialistes y proposent la nationalisation des domaines viticoles. Le lendemain, Georges Clémenceau adresse une missive mi-menaçante, mi-ironique à tous les maires qui lui vaut une cinglante réplique de la part d'Ernest Ferroul. Le chef du gouvernement charge alors Albert Sarraut (1872/1962, portrait 4 de gauche) d'amener Ernest Ferroul à la table de négociation qui lui répond : Quand on a trois millions d'hommes derrière soi, on ne négocie pas.

Le 11 juin, Jean Jaurès (1859/1914, portrait 3 de gauche), défenseur de la cause vigneronne à la Chambre des Députés, dépose avec Jules Bazile dit Jules Guesde (1845/1922, portrait 3 de droite) une contre-proposition de loi. Les deux députés socialistes y proposent la nationalisation des domaines viticoles. Le lendemain, Georges Clémenceau adresse une missive mi-menaçante, mi-ironique à tous les maires qui lui vaut une cinglante réplique de la part d'Ernest Ferroul. Le chef du gouvernement charge alors Albert Sarraut (1872/1962, portrait 4 de gauche) d'amener Ernest Ferroul à la table de négociation qui lui répond : Quand on a trois millions d'hommes derrière soi, on ne négocie pas.

Jusqu'alors, les manifestations dominicales se déroule dans le calme mais Georges Clémenceau juge que force doit rester à la loi et fait appel à l'armée.  Le 17 juin, 22 régiments d’infanterie et 12 régiments de cavalerie occupent tout le Midi, soit 25 000 fantassins et 8 000 cavaliers. La gendarmerie reçoit l'ordre d’incarcérer les responsables des manifestations. Albert Sarraut refuse de cautionner cette politique et démissionne du gouvernement.

Le 17 juin, 22 régiments d’infanterie et 12 régiments de cavalerie occupent tout le Midi, soit 25 000 fantassins et 8 000 cavaliers. La gendarmerie reçoit l'ordre d’incarcérer les responsables des manifestations. Albert Sarraut refuse de cautionner cette politique et démissionne du gouvernement.

Le 19 juin, Ernest Ferroul est arrêté au petit matin à son domicile à Narbonne et emprisonné à Montpellier.

Narbonne est en état de siège, une manifestation spontanée se crée qui réclame la libération des membres du Comité et crie vengeance. La sous-préfecture est prise d'assaut, des barricades barrent les rues. Le soir, dans la confusion générale, la cavalerie tire sur la foule. Il y a deux morts, dont un adolescent de 14 ans. Marcelin Albert, qui n'a pas été arrêté, est caché dans le clocher d'Argeliers. Un nouveau comité de défense clandestin est aussitôt formé.

Dans les départements du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, 600 conseils municipaux démissionnent collectivement, certains appellant à la grève de l'impôt. La situation devient de plus en plus tendue, les viticulteurs furieux attaquent perceptions, préfectures et sous-préfectures.

Le 20 juin, à Perpignan, la préfecture est pillée et incendiée, le préfet doit se réfugier sur le toit. À Montpellier, la foule se heurte aux forces armées. À Narbonne, l’inspecteur de police Grossot, l'un des auteurs de l’arrestation de Ferroul, est pris à partie et mis à mal par la foule. Pour le dégager, il est donné ordre  à la troupe de tirer sur les manifestants. Les coups de feu font cinq morts dont une jeune femme, âgée de 20 ans, Julie dite Cécile Bourrel qui se trouve là par hasard, venue à Narbonne en ce jour de marché. Près de 33 blessés gisent à terre.

à la troupe de tirer sur les manifestants. Les coups de feu font cinq morts dont une jeune femme, âgée de 20 ans, Julie dite Cécile Bourrel qui se trouve là par hasard, venue à Narbonne en ce jour de marché. Près de 33 blessés gisent à terre.

Le 22 juin, à Narbonne, 10 000 personnes assistent aux obsèques de Cécile. Cet enterrement est la dernière grande manifestation du Midi viticole.

Entre-temps, le Parlement ayant renouvelé sa confiance au Gouvernement, le Journal l'Humanité de Jean Jaurès constate en cinq colonnes à la une la Chambre acquitte les massacreurs du Midi.

Le 22 juin, Marcelin Albert, pourchassé par la police, se sauve à Paris. L'Assemblée Nationale refuse de le recevoir mais Georges Clémenceau accepte de lui accorder une audience le 23, place Beauvau en tant que ministre de l'Intérieur. Il lui fait la promesse de l'oublier si, en contrepartie, il retourne dans le Languedoc pour calmer la rébellion. Son interlocuteur accepte. Georges Clémenceau lui signe un sauf-conduit pour son retour et lui remet 100 francs pour payer son train. Marcelin Albert a la naïveté d'accepter.

Le chef du Gouvernement donne sa version aux journalistes de la presse politique en mettant particulièrement en exergue l'histoire du billet de banque. Marcellin Albert du statut de rédempteur passe à celui de vendu. Le 24 juin, de retour à Narbonne, il rencontre les membres du nouveau Comité de Défense et tente de les convaincre de suspendre le mouvement. Mais l’entretien avec Georges Clémenceau a totalement discrédité Marcelin Albert aux yeux de ses compagnons et il manque de se faire lyncher par ses anciens amis.

Le 26 juin, Marcelin Albert se rend à Montpellier pour se constituer prisonnier. Lors de sa libération, devenu persona non grata dans l'Aude, il part s'installer en Algérie. Marcelin Albert meurt dans la misère.

Le 31 août, le Gouvernement accepte d'exonérer d'impôts les viticulteurs sur leurs récoltes de 1904, 1905 et 1906.

Le 5 octobre, les personnes considérées comme les responsables des manifestations et des émeutes sont déclarées passibles de la Cour d’Assise. Mais de recours en appels, le procès n’a jamais lieu et tous sont graciés en 1908.

Les transports ferroviaires

Montpellier est l'une des premières villes de France à disposer d'un chemin de fer, avec l'ouverture le 9 juin 1839 de la ligne Montpellier /Cette (Sète), alors qu'il n'existe à cette date qu'un total de 250 Kms de ligne en France.

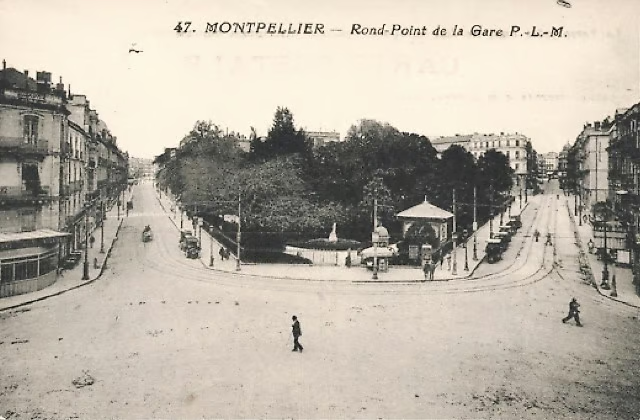

La principale gare de Montpellier est la gare Saint-Roch. Elle permet d'effectuer le trajet de Montpellier à Paris-Gare-de-Lyon par TGV en 3h 25min, depuis la dernière extension de la ligne à grande vitesse (LGV Méditerranée) en 2001.

En juillet 2018 s'ajoute la nouvelle gare de Montpellier-Sud-de-France ouverte en décembre 2017 pour les trains de marchandises. Mais en raison de sa position excentrée, de ses faiblesses initiales en termes de desserte et d'intermodalité, ainsi que de son coût et de son financement, son utilité est contestée.

Montpellier et le cinéma

1938 : Prisons de femmes, de Roger Richebé (1897/1989), avec Viviane Romance et Renée Saint-Cyr ;

1973 : Deux hommes dans la ville, de José Giovanni (1923/2004), avec Jean Gabin et Alain Delon ;

L'emmerdeur, d'Édouard Molinaro (1928/2013), avec Jacques Brel et Lino Ventura ;

1977 : L'Homme qui aimait les femmes, de François Truffaut (1932/1984), avec Charles Denner et Brigitte Fossey ;

1992 : Le Retour de Casanova, d'Édouard Niermans (1943/-), avec Alain Delon et Fabrice Luchini ;

1997 : Didier, d'Alain Chabat (1958/-), avec Jean-Pierre Bacri ;

2000 : Scènes de crimes, de Frédéric Schoendoerffer (1962/-), avec Charles Berling et André Dussollier ;

2011 : L'avocat, de Cédric Anger (1975/-), avec Benoît Magimel et Gilbert Melki ;

Omar m'a tuer, de Roschdy Zem (1965/-), avec Sami Bouajila et Maurice Bénichou ;

Battle of the Year, de Benson Lee (en) (1969/-), avec Josh Holloway et Chris Brown ;

2013 : Vie sauvage, de Cédric Kahn (1966/-), avec Mathieu Kassovitz, Céline Sallette et David Gastou ;

2019 : Persona non grata, de Roschdy Zem (1965-), avec Nicolas Duvauchelle et Raphaël Personnaz.

Montpellier et la culture

Capitale historique de la médecine européenne, Montpellier s'est enrichie depuis le Moyen-Âge du développement de la pharmacie, de la distillation, de la chimie et des bienfaits de son climat pour la santé gràce au talent de ses médecins et de dynasties d'apothicaires.

Un terroir favorable, méditerranéen, culture de la vigne et de l'olivier, de la réglisse, de la grenade, de l'amande… dont l'exploitation est stimulée par le développement des savoirs sur les plantes. Ce terroir est célèbrée dès le XIIème siècle pour sa vitalité artisanale, le savoir-faire de ses orfèvres...

La ville est célèbre en Europe pour une prestigieuse teinture rouge écarlate, le rouge de Montpellier, issue de la cochenille du chêne kermès, très répandu autour de la ville. L’époque moderne voit la production du verdet, une teinture verte issue de la dégradation du cuivre. Dès le XIIIème siècle, la ville produit du cuir maroquin.

La distillation donne naissance à la parfumerie moderne, dont Montpellier est la première capitale, avant d'être supplantée au XVIIIème siècle par Grasse.

Les vins de la région sont renommés depuis au moins le XIIIème siècle.

La faïence de Montpellier est répandue dans toute l'Europe.

Le commerce, florissant jusqu'au milieu du XIVème siècle, donne à la ville une familiarité avec les épices, alimentant une tradition de confiserie florissante au XIXème siècle.

La culture locale, de langue d'Oc, nourrie originellement par le prestigieux mouvement culturel des troubadours. Les cours de Guilhem VII et Guilhem VIII les ont accueilli et soutenu. La trobairitz Azalaïs de Porcairargues a vécu dans l'entourage des Guilhems, et le célèbre troubadour Raimbaud d'Orange, élevé à Montpellier, faisait partie de la Famille des Guilhem.

Au XIIIème siècle, le roi Jacques Ier d'Aragon, natif de Montpellier, est un des premiers à rédiger son autobiographie, le Livre des faits, dans une langue qui ne se distingue pas encore de l'Occitan. Au XIVème siècle, le grand lettré majorquin Raimond Llull a vécu et composé certains de ses textes à Montpellier. Le poète Pétrarque a fait une partie de ses études à Montpellier et les évoque dans ses œuvres. Plusieurs lettrés d'importance, comme l'abbé Jean Baptiste Fabre ou plus récemment Max Rouquette, laissent des œuvres majeures en Occitan. Au XXème siècle, Montpellier est la ville de plusieurs auteurs francophones célèbres comme Léo Malet ou plus récemment Fabcaro.

Ville cosmopolite depuis le Moyen-Âge, par d'importants apports de populations étrangères, de passage ou qui se sont installées définitivement dans la ville, grâce au dynamisme économique de la ville depuis le XIIème siècle.

En 2023, Montpellier obtient le titre de Capitale européenne de la culture pour l'année.

Dame Azalaïs de Porcairargues

C'est une trobairitz (1), active dans la seconde moitié du XIIème siècle. Une seule de ses compositions est conservée : Ar em al freg temps vengut.

C'est une trobairitz (1), active dans la seconde moitié du XIIème siècle. Une seule de ses compositions est conservée : Ar em al freg temps vengut.

L'unique source pour connaître la vie d'Azalaïs de Porcairagues (image de droite : d'après un chansonnier provençal du XIIIème siècle) est sa vida, une brève biographie occitane en prose écrite au XIIIème siècle. Selon cette vida : Dame Azalaïs de Porcairagues, une dame de haute noblesse et de culture, est originaire de la région de Montpellier. Elle s'éprend de sire Gui Guerrejat (1136/1178), le frère de Guilhem VII de Montpellier (1130/1172). Elle s'entend à la poésie et compose à son propos maintes chansons de qualité.

Des recherches confirment qu’elle peut être de Portiragnes, à une dizaine de kilomètres de Béziers.

Elle passe pour être la première trobairitz dont le nom soit connu. Bien qu’il ne subsiste d’elle, outre sa vida, qu’une chanson de 52 vers, il semble qu’elle soit comparée, en son temps, à des trobairitz comme Béatritz de Dia (1140/1212) ou Na de Casteldoza (1200/après 1265).

La seule chanson conservée d'elle est probablement adressée à Gui Guerrejat, vraisemblablement composée peu après la mort du troubadour Raimbaut d'Orange (1140/1173), cousin de Gui Guerrejat, qui semble faire allusion à cet évènement. La tornada de la chanson mentionne également Ermengarde de Narbonne (1127/1197), une mécène bien connue de la poésie troubadour.

Patrimoine

Montpellier possède 106 édifices classés ou inscrits aux Monuments Historiques.

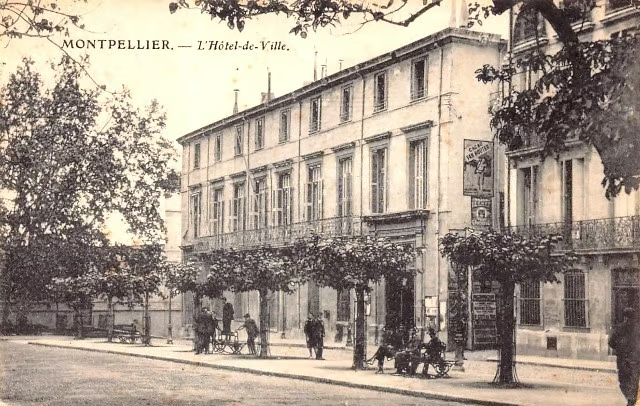

L'Hôtel de Ville

L'Hôtel de ville actuel de Montpellier est construit entre 2007 et 2011, conçu comme un parallélépipède ouvert, il constitue un des bâtiments phares du nouveau quartier émergent de Port Marianne toujours en cours de réalisation. Cet édifice inaugure un nouveau style architectural basé sur les notions d'architecture durable plus qu'écologique.

Auparavant, situé dans l'Histoire à plusieurs emplacements dont :

de 1205 à 1352, un hôtel particulier situé place de la Canourgue,

de 1352 jusqu'à la Révolution Française, un hôtel situé à l'angle de la rue de la Loge et de la place Jean Jaurès,

Après l'Empire en 1816 et jusqu'aux aménagements urbains des années 1975, dans l'hôtel de Belleval, place de la Canourgue,

De 1976 à 2010, au Polygone, c'est une annexe du Palais de Justice voisin, et il abrite le Conseil des Prud'hommes.

En 2011, le nouvel hôtel de ville est inauguré. Il a des allures de vaisseau spatial et marque la naissance du projet urbain du XXIème siècle, il est à la croisée des chemins entre quartier contemporain sur les rives du Lez (Port Marianne) et le centre historique ancien.

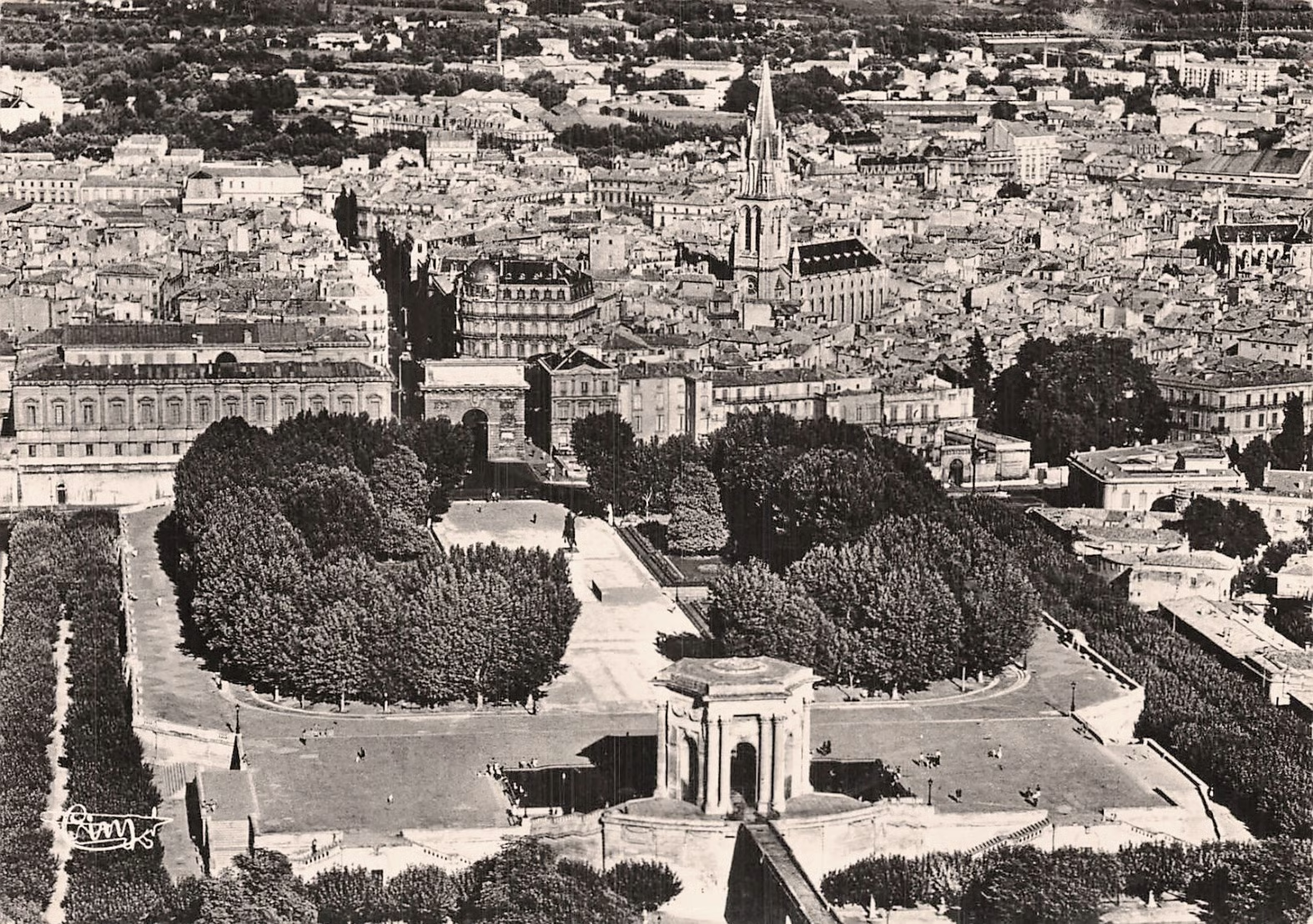

La place de la Comédie

Coeur de la ville, elle est créée en 1755 et entièrement réaménagée après l'incendie du théâtre en 1881. Elle tient son nom du théâtre municipal dont la façade monumentale orne le Sud-Ouest de la place, et elle est agrémentée de la fontaine des Trois Grâces, classée. Elle est aussi surnommée place de l'œuf en raison du motif dessiné au sol, en face de l'Opéra de la Comédie.

L'aqueduc des Arceaux (de son vrai nom Saint-Clément)

Il est construit au XVIIIème siècle par l'ingénieur en hydraulique, Henri Pitot de Launay (1695/1771, portrait de droite), restaurateur du pont du Gard et inventeur du tube servant à mesurer la vitesse des fluides portant son nom. Il est l'un des monuments les plus représentatifs de la ville. Largement inspiré du pont du Gard, il a permis l'arrivée de l'eau potable depuis la source du Boulidou, puis plus tard celle du Lez, situées à Saint-Clément-de-Rivière. À sa construction, il permet d'apporter 25l d'eau par seconde à la ville.

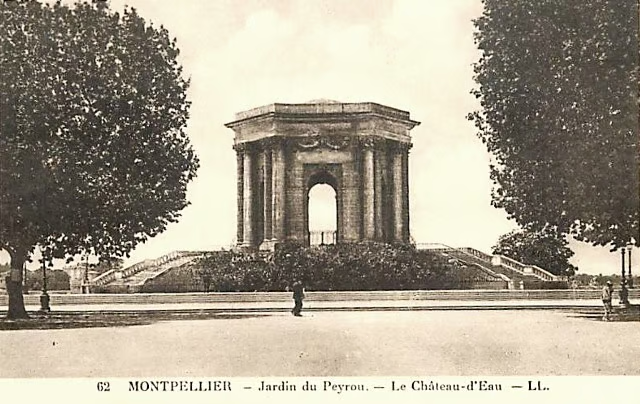

La porte du Peyrou (l'arc de triomphe de Montpellier)

Elle est construite fin du XVIIème siècle par l'architecte Augustin Charles d'Aviler (1653/1701) en remplacement d'une porte d'enceinte médiévale. Elle débouche sur la promenade du Peyrou qui accueille la statue équestre du roi Louis XIV (1638/1715) et un château d'eau conçu au XVIIIème siècle qui est alimenté par l'aqueduc Saint-Clément.

Elisabeth Coste (1748/1794), marchande drapière française, y est guillotinée le 8 avril 1794, pendant la Révolution Française, sous la Terreur. Lors d'une famine qui sévit dans la région, elle fabrique des galettes malgré l'interdiction de conserver de la farine chez soi (Affaire des Galettes).

L'Écusson

Nom du centre historique de Montpellier, dû à sa forme en écu, un bouclier médiéval et symbole héraldique, donnée par les anciennes murailles médiévales. Ses petites ruelles atypiques, bordées de commerces, bars et restaurants, en font le premier quartier de sortie et d'activité de la ville.

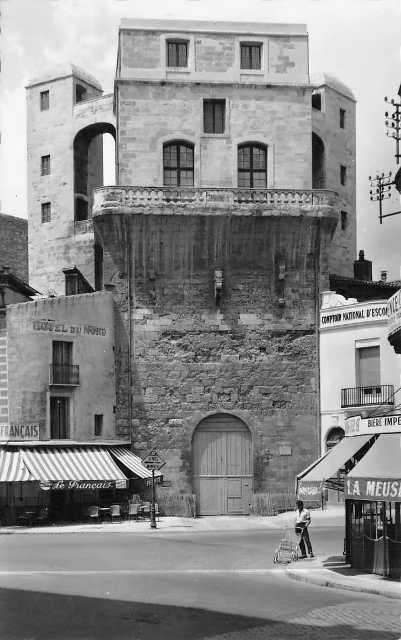

L’Écusson est délimité par une série de boulevards aménagés à l'emplacement des fossés qui longent autrefois les anciennes murailles de la ville. De ces puissantes fortifications, qui ne sont jamais prises, démantelées en partie sur ordre du cardinal de Richelieu après le siège de 1622, il ne reste que deux éléments notables, les Tours de la Babotte et des Pins.

La Tour de la Babotte

En 1740, les Etats du Languedoc permettent la construction d’un Observatoire, qui est élevé sur la base d’une tour des remparts. En 1745, l’Académie des Sciences en prend possession, puis la Société Royale des Sciences. La Tour de la Babote sert en 1832, aux services télégraphiques. Aujourd’hui, la Fédération d’Astronomie populaire amateur du Midi occupe les lieux.

La Tour de la Babote permet d'accéder à la vieille ville, près des quartiers anciennement bourgeois et constitue un point de vue incontournable sur la ville et ses alentours.

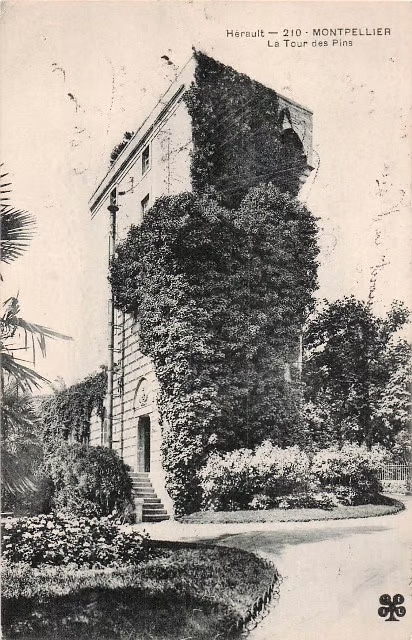

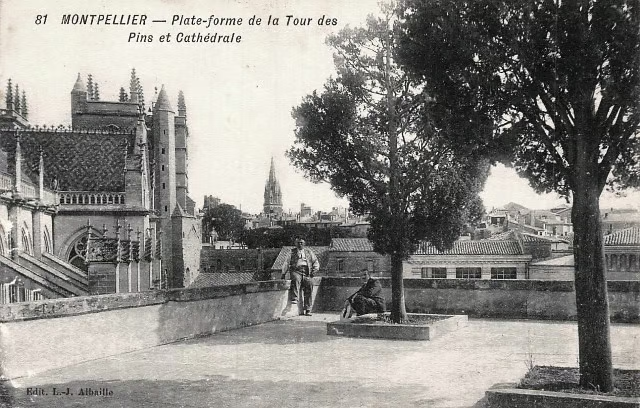

La Tour des Pins

Elle est l'une des deux dernières tours restantes des 25 tours de l'enceinte fortifiée médiévale de Montpellier. Haute de 25 mètres, elle date du début du XIIème siècle pour la base et du XIVème siècle pour son couronnement. Son nom lui vient des deux arbres qui ont poussé à son sommet.

Elle sert successivement de refuge pour les catholiques pendant les Guerres de Religion, de prison pour femmes au XIXème siècle, et de centre de dépôt des archives municipales jusqu'en 2000. Elle est l'objet d'une des prophétie de Michel de Nostredame dit Nostradamus (1503/1566), professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier, qui annonce que Montpellier périrait par les flammes le jour où les pins coiffant cette tour disparaîtraient. Cette prédiction est prise en compte lors de la dernière restauration de l'édifice, qui implique l'arrachage desdits pins, la ville y a installé quelques thuyas en pots.

La cathédrale Saint-Pierre

Elle est le monument de style gothique le plus important de la ville, la plus grande église de l'ex-région Languedoc-Roussillon, et un exemple emblématique de cathédrale-forteresse. A l'origine, elle est la chapelle du monastère-collège Saint-Benoît-Saint-Germain, fondée en 1364, par Guillaume Grimoard, pape Urbain V (1310/1370). Cette église est érigée en cathédrale en 1536, lorsque le siège épiscopal est transféré de Maguelone à Montpellier.

Quatre tours s'élèvent aux angles de la nef, dont l'une est abattue lors des mouvements protestants de 1567. L'édifice est muni de défenses importantes, ce qui en fait une forteresse. À la fin du XVIème siècle, elle est surnommée fort Saint-Pierre. L'une des façades est couronnée par des mâchicoulis surmontés de créneaux, derrière lesquels court un chemin de ronde dans l'épaisseur du mur. L'entrée est précédée d'un porche massif, composé de deux piliers cylindriques et d'une voûte reliant les piliers à la façade de l'église, seuls éléments de l'architecture médiévale encore observables aujourd'hui. L'église est composée d'un vaisseau unique, de cinq travées délimitant les 14 chapelles latérales. L'ornementation de l'église est très riche. L'autel majeur est entouré d'un retable de vermeil. Au rez-de-chaussée, la petite sacristie, commune avec l'église, abrite des armoires à plusieurs serrures, dont l'une conserve des reliques.

Durant les Guerres de Religion, la cathédrale est la cible des attaques protestantes. En 1561, après un siège durant la nuit, la foule pénètre par une brèche dans la cathédrale où sont réfugiés quelques dignitaires catholiques accompagnés d'une troupe de soldats. Le meurtre de 17 personnes précéde le pillage et la ruine. Les Consuls de la ville, tous protestants, réussissent à préserver le trésor. Le pillage de la cathédrale est suivi du pillage des couvents et des monastères de la ville. En 1562, la cathédrale perd ses cloches et  ses grilles de fer sont fondues pour faire des munitions face au siège de la ville par les catholiques. En 1567, la cathédrale subit les assauts des protestants. Une tour s'effondre entraînant avec elle l'ensemble de l'édifice. Les chanoines de la cathédrale se réfugient à Villeneuve-les-Maguelone et à Frontignan où ils restent jusqu'à la fin du siège du roi Louis XIII (1601/1643) en 1622.

ses grilles de fer sont fondues pour faire des munitions face au siège de la ville par les catholiques. En 1567, la cathédrale subit les assauts des protestants. Une tour s'effondre entraînant avec elle l'ensemble de l'édifice. Les chanoines de la cathédrale se réfugient à Villeneuve-les-Maguelone et à Frontignan où ils restent jusqu'à la fin du siège du roi Louis XIII (1601/1643) en 1622.

En 1629, Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu (1585/1642, portrait de gauche) la fait restaurer. La voûte, le pavement de la nef et la façade sont refaits. Après un réaménagement au XVIIIème siècle, Saint-Pierre est transformée en un édifice plus ambitieux. Les travaux aboutissent à une reconstruction de la tour-clocher et à l’ajout de chapelles rayonnantes au sein du chœur. La toiture du chœur est ornée de tuiles vernissées. Les décors sculptés de la tour et du tympan sont refaits dans le goût du XIIIème siècle, les verrières du transept et du chœur sont posées entre 1870 et 1872.

Un tableau de Sébastien Bourdon représente La chute de Simon le Magicien (1657), épisode apocryphe de la vie de saint Pierre.

En 1795, le siège épiscopal, l'ancien monastère Saint-Benoît, devient le siège de l'École de Médecine.

En 1847 Mgr Charles Thomas Thibault (1835/1860) obtient pour la cathédrale le titre, alors rarement accordé, de basilique mineure.

En 1870, le sculpteur Auguste Baussan (1824/1907) est missionné de la décoration du portail du transept dédié à la Vierge Marie.

En 1906, la cathédrale est classée au titre des Monuments Historiques.

En 2002, à la suite de l'érection du diocèse de Montpellier en archidiocèse, la cathédrale Saint-Pierre devient cathédrale métropolitaine.

Le mikvé médiéval (bain rituel hébraïque)

Il compte parmi les plus anciens et les mieux conservés d’Europe. Il est alimenté par une nappe d’eau souterraine constamment renouvelée ; l’eau sort d’un orifice, ou gargouille, qui symbolise son passage. L’entrée se fait par un escalier de 15 marches rituelles menant au déshabilloir, le bassin apparaît en contrebas à travers une fenêtre géminée.

Dans le bâtiment qui l’abrite se trouve également les vestiges de l’ancienne synagogue médiévale.

Un lieu de spiritualité millénaire symbole du Montpellier médiéval qui remonte à la fin du XIIème siècle.

Le site fait l'objet de fouilles archéologiques.

Le Monument aux morts

Il est érigé en hommage aux soldats de la 1ère Guerre Mondiale et situé sur l'Esplanade Charles de Gaulle. C'est un édifice funéraire en forme d'hémicycle, traité à l'antique, de style corinthien. L'une de ses particularités est qu'une crypte (vieille tradition de l'architecture chrétienne) lui est associée, au sein de laquelle sont écrits les noms des défunts soldats, et dans laquelle il est possible de descendre.

Le Jardin des plantes

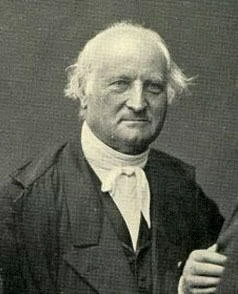

En 1593, le roi Henri IV (1553/1610) confie à Pierre Richer de Belleval (1560/1632, portrait de droite) la création d’un jardin botanique suivant le modèle de celui de Padoue créé en 1545.

En 1593, le roi Henri IV (1553/1610) confie à Pierre Richer de Belleval (1560/1632, portrait de droite) la création d’un jardin botanique suivant le modèle de celui de Padoue créé en 1545.

C'est un jardin botanique universitaire qui fait partie intégrante du patrimoine de la Faculté de Médecine de Montpellier et de l'Université de Montpellier. Le plus ancien jardin botanique de France devant ceux de Strasbourg fondé en 1619, Paris créé en 1635 et Caen en 1736. Il a une triple vocation : botanique, historique et universitaire.

Lors de sa fondation, le jardin est destiné à la culture des simples, mais le projet de Pierre Richer de Belleval dépasse rapidement les seules plantes médicinales qui servent à l’enseignement des futurs médecins et apothicaires pour devenir un véritable outil d’étude botanique, inédit à l’époque.

L'immeuble dit du Scaphandrier

Il est édifié en 1898. Son surnom est dû à sa rotonde d'angle coiffée d'une extravagante coupole en ardoise et zinc en forme de bulbe. Cet élément d'architecture est entièrement restauré récemment.

Les Hôtels particuliers

De l'hostal médiéval à l'hôtel classique du XVIIIème siècle, Montpellier compte en 2023 plus 110 hôtels particuliers, parmi les plus remarquables : l'hôtel Bardy, XVIIIème siècle est classé aux Monuments Historiques en 1954 ; l'hôtel Baschy-du-Cayla, XVIIème et XVIIIème siècles, fait l'objet d'une première inscription au titre des Monuments Historiques en 1944 étendue en 1990 (escalier, façade jardin, salle à manger) puis à tout le bâtiment en 2018 ; l'hôtel de Baudon de Mauny, XVIIIème siècle, est construit en 1777 pour Guillaume Charles Baudon de Mauny, administrateur des domaines de la Couronne et directeur des domaines du roi à Montpellier, il fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments Historiques en 1964 ; l'hôtel Richer de Belleval, XVIIème et XVIIIème siècles, est construit sur les fondations d'une ancienne habitation de chanoines détruite au XVIIème siècle, il est édifié entre 1669 et 1682 par Charles de Boulhac, conseiller à la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier ; l'hôtel de Cambacérès-Murles, XVIIIème siècle, la façade et la toiture, donnant sur la place, font l’objet d’une inscription au titre des Monuments Historiques en 1943 ; l'hôtel Deydé, XVIIème siècle, la façade et la toiture font l’objet d’une inscription au titre des Monuments Historiques en 1943 ; l'hôtel Duffau, XVIIème et XVIIIème siècles, fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments Historiques en 2002 ; l'hôtel de Fizes, XVIIème et XVIIIème siècles, entre vers 1640 dans la Famille de David de Fizes, trésorier payeur des gages à la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier. Le portail daté de 1665 et son vantail, l'escalier en loggia et sa rampe, les balcons des trois fenêtres donnant sur la rue sont inscrits au titre des Monuments Historiques en 1944 ; l'hôtel de Ginestous (ou d'Hortolès) XIVème et XVIIème siècles, fait l’objet d’un inscription au titre des Monuments Historiques en 1944 ; l'hôtel de Griffy, XVIIIème siècle, fait l’objet d’un inscription au titre des Monuments Historiques en 1944 ;

l'hôtel de Guidais, XVIIIème siècle, est classé au titre des Monuments Historiques en 1977, l'architecte Isaac Guidais commence la construction en 1754 sur un terrain acheté aux frères prêcheurs, hors les murs de la ville, mais à peine achevé, il est menacé de démolition pour la construction des allées basses du Peyrou, tout proche, l'Evêque de Nîmes, alors Trésorier des États du Languedoc, s'y oppose. Ferdinand de Hompesch, grand maître de l'Ordre de Malte, s'y installe. L'hôtel sert de Quartier Général de la Division Militaire de la Restauration jusqu'au début du Second Empire. L'immeuble et le parc sont restaurés à l'état d'origine de 1977 à 1980, par le propriétaire Jean Molinier (1927/2010), sous la supervision de l'architecte des Monuments de France, c'est l'un des plus gros chantiers de restauration privée d'un monument historique dans la ville de Montpellier ; l'hôtel Haguenot, XVIIIème siècle, les façades et toitures de l'hôtel, le jardin, y compris le portail d'entrée et la fontaine monumentale, font l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques en 1963, les pièces du rez-de-chaussée avec leur décor font l'objet d'un classement au titre des Monuments Historiques en 1973, les façades et toitures de l'orangerie et des communs, ainsi que la fontaine font l'objet d’un classement au titre des Monuments Historiques en 1984 ; l'hôtel de Joubert, XVIIIème siècle, construit pour M. de Joubert, dernier Trésorier de la Bourse des Etats du Languedoc, et inscrit au titre des Monuments Historiques en 1944 ;

Hôtel Bardy

Hôtel Baschy du Cayla

Hôtel d'Avèze

Hôtel de Cambacérès

Hôtel de Fizes

Hôtel de Guidais

Hôtel de Joubert

Hôtel de Lunas

Hôtel de Montcalm

Hôtel de Montcalm

Hôtel de Ricard

Hôtel de Varennes

Hôtel de Varennes

Hôtel des Trésoriers de France

Hôtel des Trésoriers de la Bourse

Hôtel Deydé

Hôtel Duffau

Hôtel d'Uston

Hôtel Haguenot

Hôtel Hortolès

Hôtel Montcalm

Hôtel Rey

Hôtel Saint-Côme

Hôtel de Sarret

l'hôtel de Lunas, XVIème siècle, XVIIème et XVIIIème siècles, Pierre Sabatier (1892/1989), de la Famille Sabatier d'Espeyran, fait don de l’historique hôtel de Lunas, il est la propriété de l'État depuis 1974, géré et animé par le Centre des Monuments Nationaux du Ministère de la Culture. Il fait l'objet d'un classement aux Monuments Historiques en 1971 ; l'hôtel Massia de Sallèles, XVIIème siècle date des environs de 1650, les premiers propriétaires sont des officiers royaux des Familles des Grilhe et de Rivière puis en 1678, le trésorier de France Guillaume Massia de Sallèles. La façade et la toiture font l'objet d'une inscription au titre des Monuments Historiques en 1943 ; l'hôtel de Montcalm, XVIème et XVIIème siècles, fait l’objet d’un inscription au titre des Monuments Historiques en 1944 ; l'hôtel Montcalm, XIXème siècle,doit son nom à un des petits-fils du lieutenant général des armées royales Louis Joseph de Montcalm qui a soutenu le siège de la ville de Québec en 1758 ; l'hôtel Rey, XVIIème siècle, ou habita Jean Moulin, fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments Historiques en 2012 ; l'hôtel de Ricard, XVIIème siècle, fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments Historiques en 1945 ; l'hôtel Saint-Côme, XVIIIème siècle, est construit entre 1747 et 1757 à la demande du chirurgien François de Lapeyronie, qui lègue une partie de sa fortune pour l'édification d'un amphithéâtre d'anatomie semblable à celui du collège Saint-Côme, à Paris. Il est constitué de deux parties distinctes : un bâtiment abritant la salle de réunion des chirurgiens, de l'autre côté d'une cour intérieure, l'amphithéâtre destiné aux démonstrations d'anatomie. En 1794 l'école de chirurgie et l'école de médecine sont réunit au sein de l'école de santé de Montpellier. Le bâtiment est désaffecté, jusqu'en 1801, date à laquelle la Bourse et le Tribunal de Commerce de la ville s'y installent. L'hôtel fait l'objet d'un classement aux Monuments Historiques en 1945 ; l'hôtel des Trésoriers de France (anciens hôtels de Lunaret, Jacques Coeur), XVème siècle, XVIème et XVIIème siècles, est le pied-à-terre des souverains en visite en Languedoc, les rois François Ier en 1537, Henri de Navarre, Louis XIII en 1632, Anne d'Autriche et d'autres... Construit à l'emplacement d'une maison édifiée par Jacques Coeur en 1448 par l'architecte Simon de Beaujeu, au moment où le grand argentier du roi Charles VII (1403/1461) choisit Montpellier pour en faire le centre de ses activités commerciales. L'hôtel de Lunaret sert successivement de résidence à la Cour des Aides, à la Chambre des Comptes, aux Trésoriers Généraux de France et aux Gouverneurs de Montpellier. Le passage d'entrée voûté date du XVème siècle. Acquis par les Trésoriers de France en 1632, la construction actuelle est commencée ou remaniée à cette époque. Les constructions encadrent une tour carrée et un escalier monumental occupe l'une des faces, formant loggia à l'étage. Cette façade présente une superposition d'ordres architecturaux. L'étage d'attique dont la décoration comporte, en hommage au roi Louis XIV (1638/1715), deux soleils avec la devise nec pluribus impar, le plafond peint vers 1690 par Jean François de Troy (1679/1752) en décore la voûte. Le corps de logis, sur la rue Jacques Coeur, conserve plusieurs grandes pièces dont cinq présentent des plafonds à poutrelles apparentes décorées, datant du XVIIème siècle ; l'hôtel des Trésoriers de la Bourse, XVIème siècle, XVIIème et XVIIIème siècles, Antoine de Saporta, ami d'enfance de Rabelais et médecin du roi et de la reine de Navarre, détient l'hôtel en 1554, dans la seconde moitié du XVIIème siècle, Pierre de Sartre, receveur général des deniers de la bourse du Languedoc, ouvre une longue série de propriétaires successifs qui, jusqu'à la Révolution Française, se transmettent l'hôtel en même temps que la charge de Trésorier de la Bourse. Les plus illustres occupants de la maison sont les Bonnier de la Mosson, père puis fils, qui organisent de somptueuses fêtes dans le grand jardin intérieur. Une autre Famille de propriétaires du XIXème siècle, la Famille de Rodez-Bénavent. Il fait l'objet d'un classement aux Minuments Historiques en 1945 ; l'hôtel d'Uston, XVIIIème siècle, est aménagé par le président de la Cour des Aides de Montpellier, Antoine Samuel Bonnier d'Alco. Il appartient ensuite à la Famille d'Uston de Villeréglan. Il fait l’objet d'une inscription au titre des Monuments Historiques en 1944 ; l'hôtel de Varennes, du XIIIème et XVIIIème siècles, composé de deux ou au moins trois maisons patriciennes est remanié au XVème siècle, puis en 1637 pour Emmanuel de Girard. Autonome, l'hôtel particulier posséde son puits d'eau, il est rénové par le négociant Fulcrand Roux. Il fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments Historiques en 1944 ; l'hôtel de Sarret (ancien hôtel de Genebrières), XVIIème, XVIIIème siècles, la reconstruction en 1636 de l'ancien hôtel est réalisée avec l'exécution d'une coquille à la base. La façade est modifiée à la fin du XVIIème siècle. En 1783, l'édifice est surélevé d'un étage et la façade à nouveau refaite. La coquille dégage largement l'angle des rues du Palais et de la Coquille. Selon certaines sources, cette coquille serait le fruit d’un travail de haute précision, qualifié de maconnique, elle démontre un certain alignement des lieux importants, et une réflexion concernant la construction de la ville : Chaque trait figurant sur la coquille permet d’aligner exactement les édifices importants de la ville (lieux de cultes, politiques…). la base de la coquille équivaut à la moitié de la coquille entière donc si l’on prend la cathédrale de Montpellier en exemple, la base représentant la distance coquille-cathédrale saint-Pierre tombe exactement sur la moitié de la distance coquille-maison des chœurs. De plus, il est constaté que chaque porte de la rue du Palais est reliée à ces fameux traits. Il fait l'objet d'une inscription au titre des Monuments Historiques en 2012.

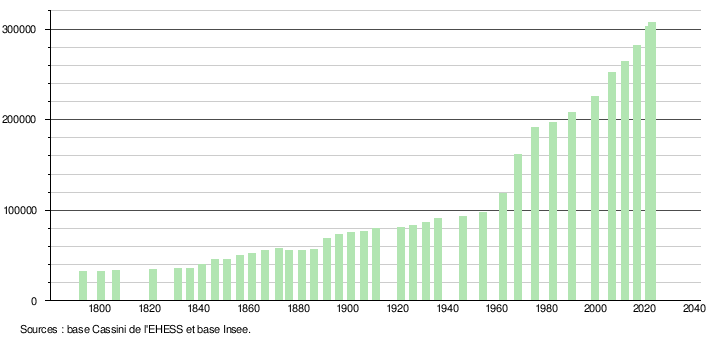

Evolution de la population

Personnages liés à Montpellier

Bernard Délicieux (1260/1319, ci-contre à droite devant l'Inquisition) né à Montpellier, franciscain, qui combat l'Inquisition.

De 1299 à 1304, il est le principal meneur d'un mouvement de contestation dirigé contre les Inquisiteurs de l'hérésie en Languedoc. Il réunit autour de lui des représentants des villes d'Albi, Cordes, Carcassonne, Castres ou encore Limoux et les mobilise pour aller dénoncer avec lui les abus de l'Inquisition devant le roi de France Philippe IV dit le Bel (1268/1314).

En 1301, il semble obtenir gain de cause auprès du roi. Mais rapidement, avec la pacification du conflit entre le roi et la papauté après la mort de Benedetto Caetani, pape Boniface VIII (1220/1303) en 1303, Bernard Délicieux perd le soutien royal. Il semble avoir alors incité les Consuls de Carcassonne à tenter un complot contre le pouvoir royal en Languedoc au profit de l'héritier du roi de Majorque. En 1305, les Consuls, démasqués, sont pendus pour trahison, mais Bernard Délicieux n'est pas inquiété. La bienveillance de Bertrand de Got, pape Clément V (1264/1314) lui offre quelques années de tranquilité. Mais l'avènement en 1316 de Jacques Duèze, pape Jean XXII (1244/1334) sonne la revanche des Inquisiteurs en Languedoc. En 1317, il est arrêté sur ordre du pape alors qu'il est venu à Avignon plaider devant lui la cause des spirituels de son Ordre. Au terme d'un procès en 1319 mené par l'Inquisiteur lodévois Bernard Gui (1261/1331) au cours duquel il est torturé, il est condamné à la prison à perpétuité et meurt au cachot.

Guillaume Rondelet (1507/1566, portrait de gauche) né à Montpellier, médecin et naturaliste.

Il est célèbre pour un ouvrage sur les poissons, où il décrit 244 espèces de Méditerranée, et pour avoir formé en médecine plusieurs élèves renommés. Il est aussi le premier à utiliser une nomenclature binominale scientifique, en latin. Converti à la foi protestante en 1561, il devient l'un des dirigeants de l'Église Réformée de Montpellier, établie en 1560.

Sébastien Bourdon (1616/1671, portrait de droite) né à Montpellier, peintre et graveur.

Sébastien Bourdon (1616/1671, portrait de droite) né à Montpellier, peintre et graveur.

Il lutte longtemps contre la misère. Brièvement soldat à 18 ans, son adolescence bohème l’emmène de ville en ville. Après 1634, il est à Rome où il étudie les œuvres de Claude Lorrain, de Caravage, de Pieter van Laer. Sa précocité le rend vite célèbre : à 20 ans, il produit des chefs-d’œuvre d’une rare sensibilité. Menacé par l’Inquisition comme Calviniste, il doit rentrer à Paris en 1637. Il peint le Martyre de saint-Pierre, qui le place au rang le plus élevé parmi ses contemporains.

Ce jeune peintre protestant au tempérament de feu s’assagit peu à peu et reçoit d’importantes commandes. En 1648, il est l’un des douze membres fondateurs de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, et rêve de créer à Montpellier une académie sœur. En 1652, il est à Stockholm, invité par la reine Christine de Suède (1626/1689) qui le nomme son premier peintre. En 1657, lors d’un ultime séjour dans sa ville natale, il peint La Chute de Simon le magicien pour la cathédrale Saint-Pierre.

Etienne Méjan (1766/1846, portrait de droite) né à Montpellier, avocat, journaliste et haut fonctionnaire.

Il vient très jeune à Paris dans l'intention d'y exercer la profession d'avocat. Il fait connaissance du duc de Bassano, Hugues Bernard Maret (1763/1839), et ils commencent ensemble  un petit journal intitulé Bulletin de l'Assemblée inséré dans Le Moniteur universel. Il se fait les relations utiles et ai remarqué par Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau (1749/1791) qui l'associe à la rédaction de son journal, le Courrier de Provence, et fréquente Nicolas Thérèse Benoît Frochot, ami particulier de Mirabeau. Il passe dans l'obscurité le temps de la Terreur et s'occupe de sa profession d'avocat. Après le coup d'État du 9 thermidor an II (27 juillet 1794), il travaille avec Éleuthère Irénée du Pont de Nemours (1771/1834), au journal L'Historien. Après le coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), le général Napoléon Bonaparte (1769/1821) donne sa confiance aux amis de Mirabeau en nommant Frochot préfet de la Seine et Etienne Mejan secrétaire général de la Préfecture.

un petit journal intitulé Bulletin de l'Assemblée inséré dans Le Moniteur universel. Il se fait les relations utiles et ai remarqué par Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau (1749/1791) qui l'associe à la rédaction de son journal, le Courrier de Provence, et fréquente Nicolas Thérèse Benoît Frochot, ami particulier de Mirabeau. Il passe dans l'obscurité le temps de la Terreur et s'occupe de sa profession d'avocat. Après le coup d'État du 9 thermidor an II (27 juillet 1794), il travaille avec Éleuthère Irénée du Pont de Nemours (1771/1834), au journal L'Historien. Après le coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), le général Napoléon Bonaparte (1769/1821) donne sa confiance aux amis de Mirabeau en nommant Frochot préfet de la Seine et Etienne Mejan secrétaire général de la Préfecture.

Il est le guide d'Eugène de Beauharnais (1781/1824) envoyé à Milan par Napoléon Ier qui veut y établir son vice-roi, avec le titre de secrétaire de ses commandements. Ses fonctions lui font jouer un rôle de ministre, révisant le travail des autres, et il ne peut pas toujours échapper au mécontentement. Napoléon Ier l'en dédommage en le faisant comte de l'Empire et du Royaume, conseiller d'État, officier de la Légion d'honneur et commandeur de l'ordre de la Couronne de fer.

En 1816, le comte Méjan se fixe à Munich, où il suit Eugène de Beauharnais, devenu duc de Leuchtenberg après son mariage avec Augusta, fille de Maximilien Ier Joseph de Wittelsbach, (1756/1825). Très attaché à cette Famille, il devient gouverneur des enfants du prince puis chambellan du roi de Bavière et reste à Munich jusqu'à la fin de sa vie.

Antoine Jérôme Balard (1802/1876, portrait de gauche) né à Montpellier, pharmacien, chimiste et professeur, membre de l'Académie des Sciences.

Il étudie à l'École Spéciale de Pharmacie de Montpellier et obtient le diplôme de pharmacien de 1re classe en 1826, en présentant une thèse intitulée : Essai sur le cyanogène, et sur quelques-unes de ses combinaisons. Il fonde sa propre officine en 1828. En parallèle, de 1820 à 1834, il travaille à la Faculté des Sciences de Montpellier comme préparateur de  chimie, ainsi qu'à l'usine de produits chimiques de La Paille.

chimie, ainsi qu'à l'usine de produits chimiques de La Paille.

En 1829, il est nommé, à l'âge de 27 ans, professeur adjoint de chimie à l'École Spéciale de Pharmacie.

En 1830, il devient professeur de chimie au Collège Royal de Montpellier.

En 1834, il soutient ses thèses en chimie : Recherches sur la nature des combinaisons décolorantes du chlore » et en physique : Fragment d'un travail sur les combinaisons du brome et de l'oxygène et obtient à 32 ans le doctorat ès sciences physiques. Il est nommé professeur titulaire de la chaire de chimie de la Faculté des Sciences de Montpellier. Il occupe cette chaire jusqu'à son départ à Paris en 1841.

En 1840, il devient titulaire de la chaire de chimie.

En 1844, il parvient à synthétiser le nitrite d'amyle. La même année, il est élu à l'Académie des Sciences.

En 1846, il est nommé maître de conférences de chimie à l'École Normale Supérieure, fonction qu'il occupe jusqu'en 1851.

En 1851, à l'âge de 48 ans, il est désigné par l'Académie des Sciences à la chaire de chimie du Collège.

En 1861, il perd successivement sa mère, âgée de 80 ans, son fils Jules, âgé de 25 ans et son père âgé de 84 ans.

En 1867, âgé de 65 ans, il est nommé inspecteur général de l'Enseignement Supérieur dans l'ordre des sciences et quitte la Faculté des sciences de Paris. Il est nommé professeur honoraire. À la création de l'École Pratique des Hautes Etudes, il en devient directeur de laboratoire et président de la 2e section.

On lui doit la découverte du brome dont il trouve de nombreuses applications à la science et à l'industrie. Cette découverte lui vaut la Royal Medal de la Royal Society en 1830. Il a rendu service aux arts industriels en extrayant directement de l'eau de mer le sulfate de soude.

et de très nombreux autres, cliquez sur l'oeil pour avoir une liste plus complète et non exhaustive des personnalités liées à Montpellier.

Mes ancêtres de Montpellier

Des seigneurs :

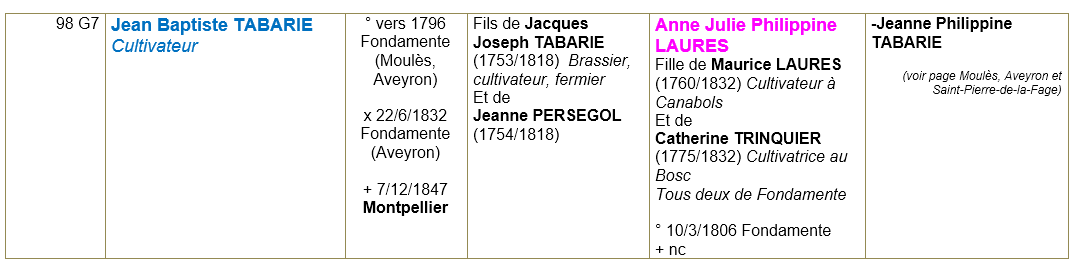

Du peuple :

Carte de Cassini

Notes

(1) - Trobairitz : forme féminine de troubadour en langue d'Oc.

Les trobairitz composent et interprètent des vers pour les Cours de la noblesse Occitane. Leur présence dans l'histoire de la musique est exceptionnelle dans la mesure où elles sont les premières compositrices de musique profane occidentale connues, et également les premières ayant écrit de la musique sacrée. Comme les troubadours, les trobairitz font partie de la société courtoise, par opposition à leurs homologues de condition ordinaire, les joglaresses (jongleuses). Les trobairitz identifiées dans les manuscrits sont de naissance noble et dotées d'une bonne instruction littéraire.

Sources

Sites, blogs, livres, revues et journaux, photographies... : Wikipedia ;

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux dits et écarts

Depuis 2001, la commune est divisée en 7 quartiers, eux-mêmes divisés en sous-quartiers. Chacun est doté d'un conseil de quartier et d'un adjoint au maire délégué.

- Le quartier Montpellier-Centre regroupe le centre historique, l'Écusson qui tire son nom de sa forme d'un écu ancien. Il est le cœur historique et économique de la ville et concentre la majeure partie de l'activité professionnelle. Le quartier de la Gare est le point névralgique du système de transports de la ville. En plus du centre historique, on y trouve les sous-quartiers des Beaux-Arts, des Aubes, Antigone, Comédie, Gares, Gambetta, Figuerolles, des Arceaux et Boutonnet.

- Le quartier Croix-d'Argent se situe au Sud-Ouest de la ville.

- Le quartier Les Cévennes, majoritairement résidentiel, accueille les classes moyennes de Montpellier, excepté le Petit Bard qui reste un quartier particulièrement défavorisé.

- Le quartier Mosson ou Paillade, à la périphérie Nord-Ouest de la ville, est le plus précaire quartier prioritaire de la ville avec un taux de pauvreté de 61 %, pour près de 22 000 habitants en 2018.

- Le quartier Hôpitaux-Facultés est essentiellement résidentiel et accueille aussi de nombreuses infrastructures universitaires et de grands espaces publics.

- Le quartier Port-Marianne, bâti sur la rive gauche du Lez, était encore inexistant il y a 50 ans car principalement composé d'habitations individuelles et de vignobles. Il est en pleine expansion.

- Le quartier Prés d'Arènes au Sud-Est de Montpellier est essentiellement résidentiel.

Date de dernière mise à jour : 10/10/2025