Saint-Affrique

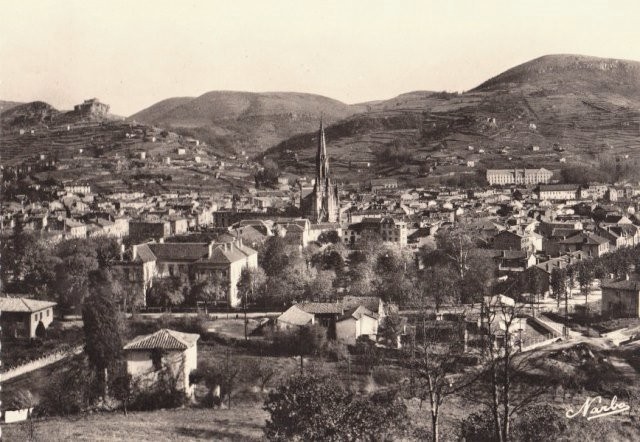

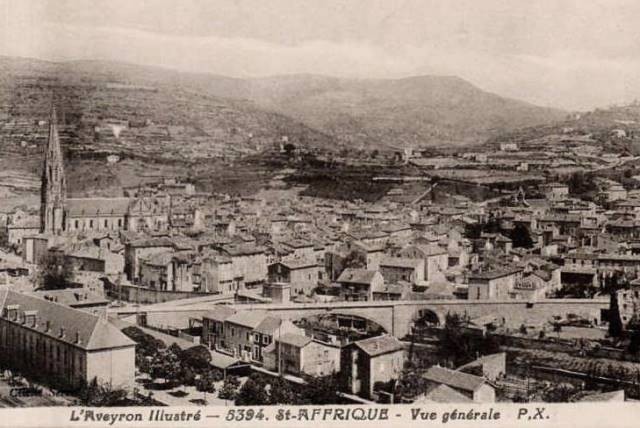

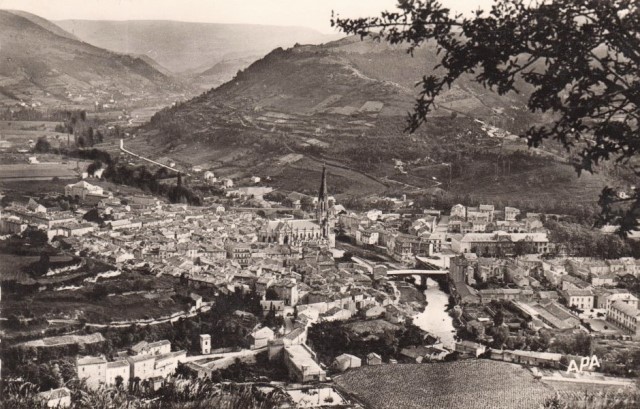

Saint-Affrique est une commune rurale très vaste dont la surface est supérieure à celle de Paris intra-muros.

Saint-Affrique est une commune rurale très vaste dont la surface est supérieure à celle de Paris intra-muros.

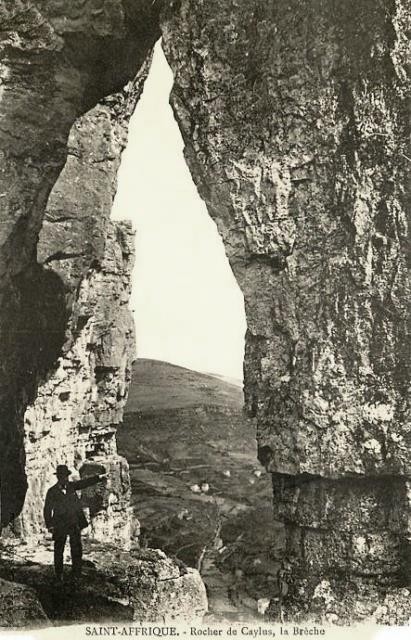

La rivière, la Sorgues, avec ses affluents, a découpé sept montagnes et sommets : Les Anglais, la Quille, la Fous, la Serre, les Cazes, le Nougayrolle et le Rocher de Caylus.

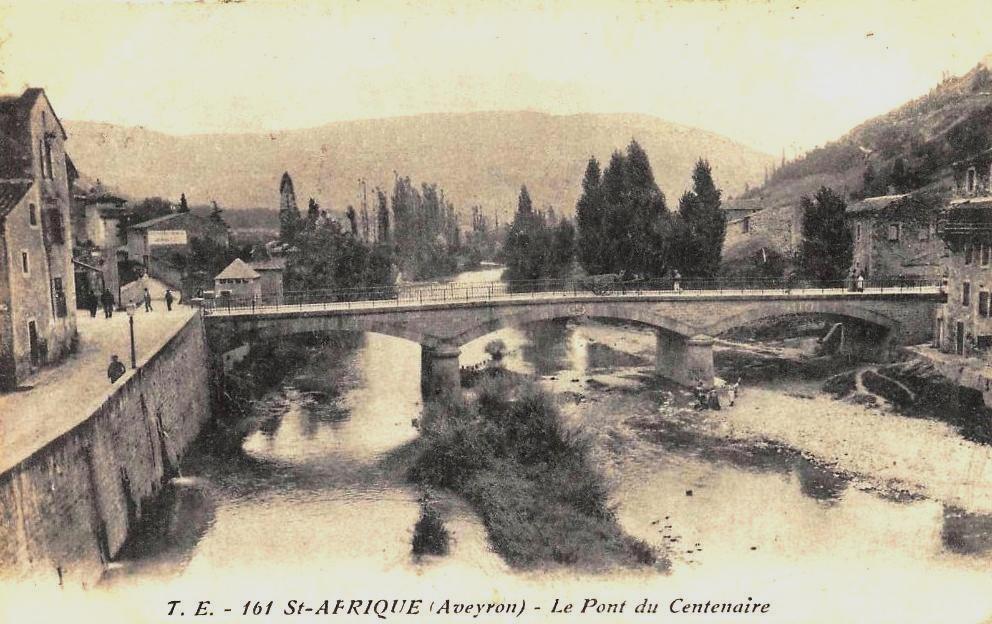

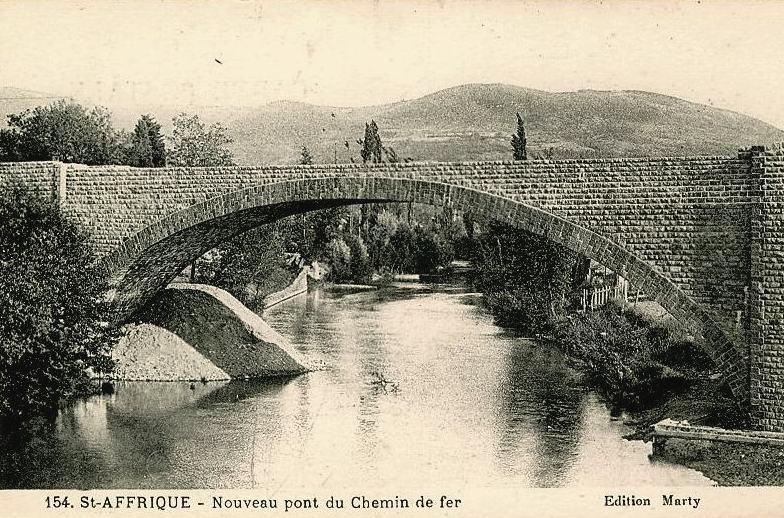

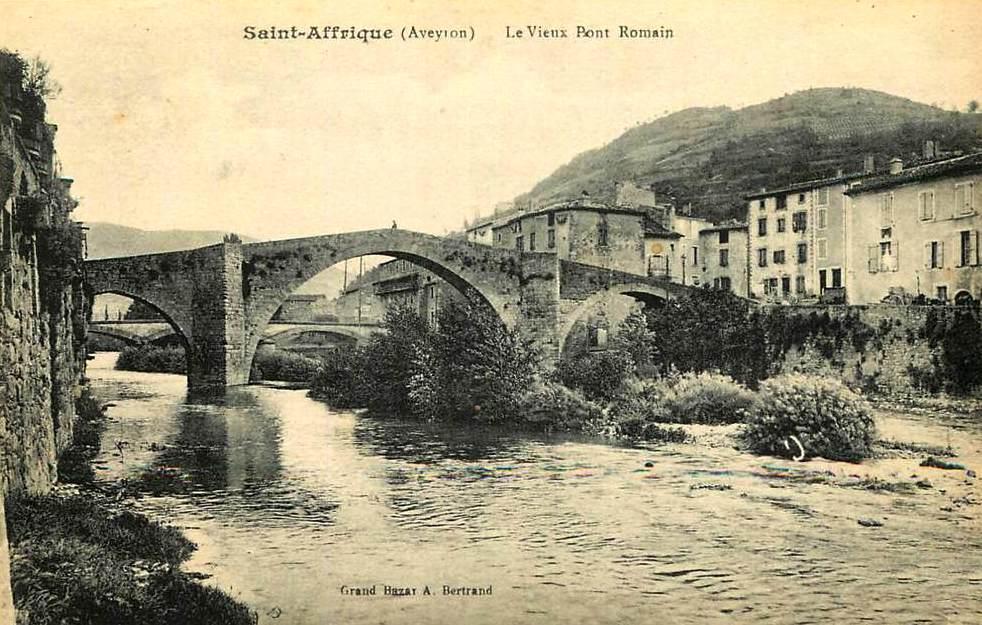

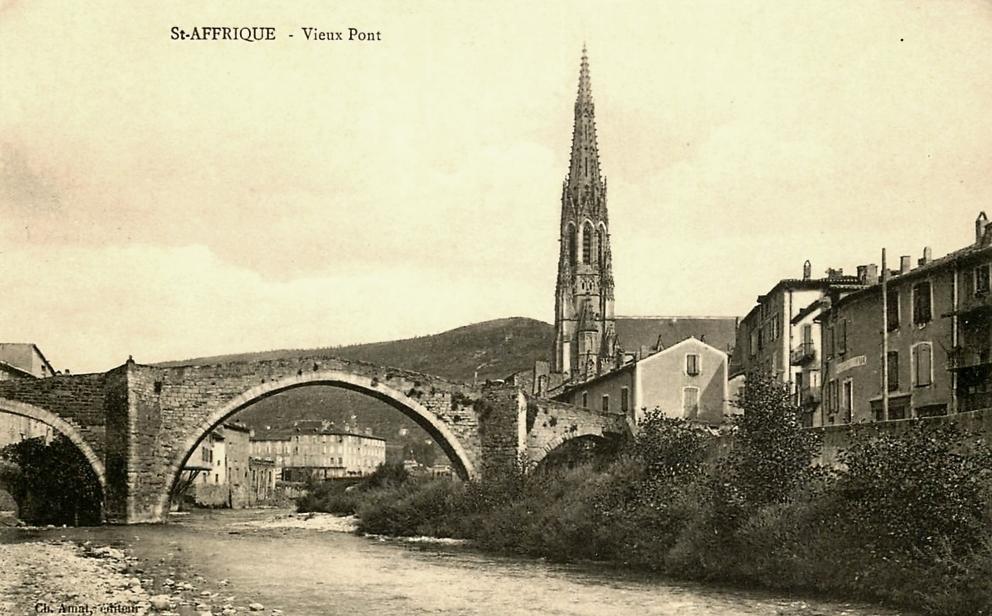

Cinq ponts permettent la circulation : le pont Vieux, le pont Neuf, le pont du Centenaire (ou des Frères), le pont Ferroviaire et le pont de la Résistance.

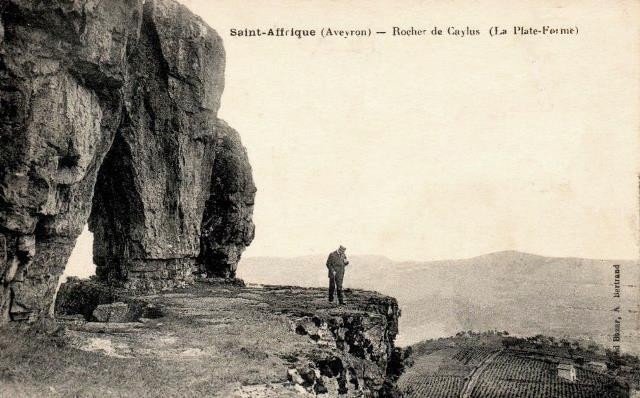

Au sommet du rocher de Caylus, une plateforme appelée le fromage permet de contempler la vue sur Saint-Affrique et les vallées environnantes.

Bien que dépendant administrativement de la région de Toulouse, les échanges et les relations se font surtout avec Rodez et Montpellier, beaucoup plus proches.

La commune est jumelée en 1992 avec Azuaga (Espagne), en 1995 avec Driffield (Angleterre) et avec Tremp (Espagne).

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi :

D'or à la croix fleurdelysée d'azur chargée en pointe d'un croissant du même, au chef aussi d'azur chargé de trois fleurs de lys du champ.

Toponymie

La tradition locale veut que vers 470, Affricanus, évêque de Comminges, persécuté par les Wisigoths ariens, se réfugie dans la Vicaria Curiensis qui prend ensuite le nom de Saint-Affrique.

En occitan, la commune se nomme Sant Africa.

Hydrographie

Les Rivières la Sorgue, le Dourdou, le Ruisseau du Riviéral sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune .

Histoire

La commune est occupée dès le Néolithique (voir "Echelle des Temps") avec, comme signaux visibles, les dolmen de Tiergues, Crassous et Boussac. Une occupation quasi continue du territoire est attestée par la présence, en divers lieux, de tessons de poteries.

En 942, le nom de Saint-Affrique est attesté pour la première fois dans le Cartulaire de Vabres-l'Abbaye.

Vers 1270, le Pont-Vieux est construit.

A partir de 1320, la ville appartient en indivision au roi de France, à l'évêque de Vabres et au comte de Caylus (voir § chroniques communales).

En 1349, la ville est le siège d'une viguerie.

Au cours de la Guerre de Cent Ans et, notamment, entre 1361 et 1368, la ville passe sous l'autorité des Anglais.

Le au lendemain de la Saint-Barthélemy, les habitants de Saint-Affrique informés des massacres à Paris, refusent la violence, et scellent entre eux un pacte urbain de tolérance : "Tous les habitants, tant d'une religion que de l'autre, ne seront plus qu'un corps, de sorte que qui offensera l'un offensera l'autre, et que l'un sera sous la protection et sauvegarde de l'autre.".

En 1628, contre la politique de Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585/1642, portrait de gauche), duc, cardinal et ministre du roi de France Louis XIII, la population, à majorité protestante, utilise les remparts pour résister aux troupes royales du prince Louis II de Bourbon-Condé (1621/1686) et de Jean Louis de Nogaret de la Valette (1554/1642, portrait de droite), duc d'Epernon. Femmes et filles de la ville s’illustrent dans la bataille et les assaillants sont contraints de lever le siège.

En 1628, contre la politique de Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585/1642, portrait de gauche), duc, cardinal et ministre du roi de France Louis XIII, la population, à majorité protestante, utilise les remparts pour résister aux troupes royales du prince Louis II de Bourbon-Condé (1621/1686) et de Jean Louis de Nogaret de la Valette (1554/1642, portrait de droite), duc d'Epernon. Femmes et filles de la ville s’illustrent dans la bataille et les assaillants sont contraints de lever le siège.

Après la reddition de La Rochelle et la paix d'Alès en 1629, toutes les places de sûreté doivent être supprimées. Les remparts de la ville sont détruits sur ordre de Richelieu de 1632 à 1655.

Pendant la Révolution Française, la ville prend le nom de Montagne-sur-Sorgue. Le décret du supprime ce nom et redonne à la ville l’appellation Saint-Affrique. La ville devient chef-lieu de district puis siège de sous-préfecture et le reste jusqu’en 1926.

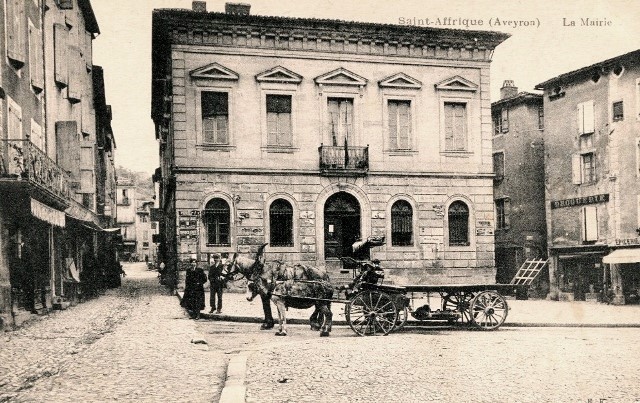

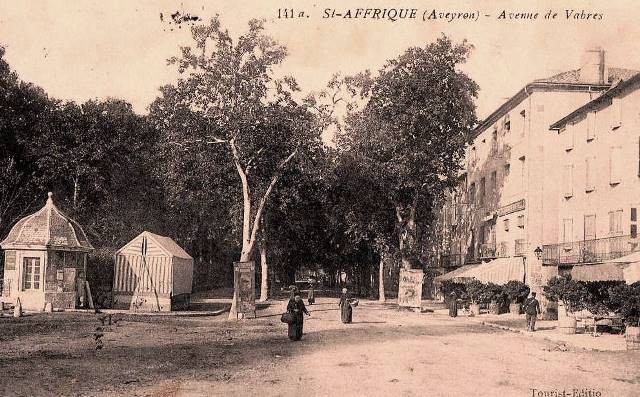

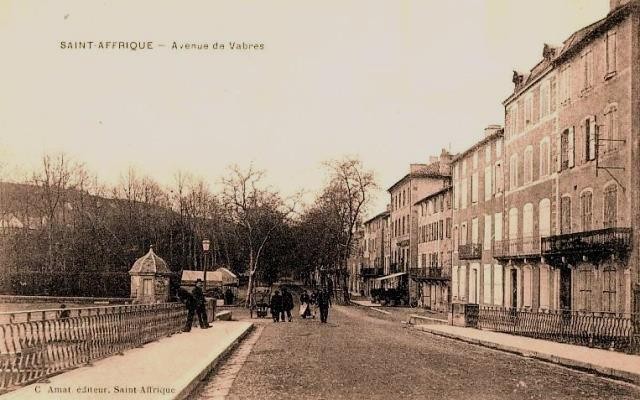

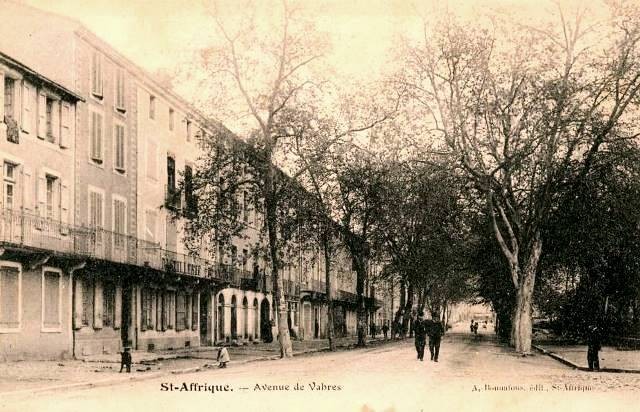

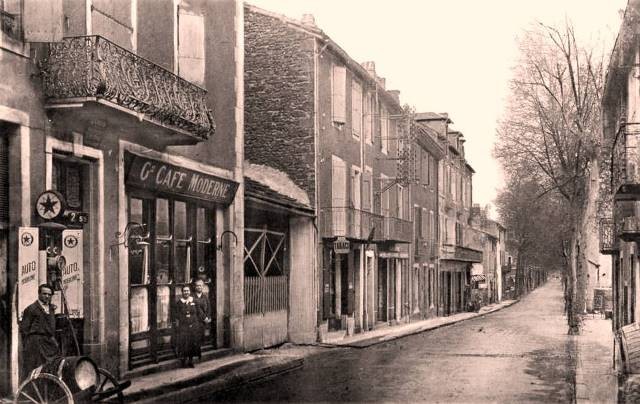

Le XIXème siècle voit s’installer la concorde entre les protestants et les catholiques et s’est une période faste pour l’économie saint-affricaine. Le centre-ville prend alors le visage qu’il conserve encore aujourd’hui.

En 1806, construction du nouveau temple protestant.

En 1840, annexion des communes de Bedos-Peyralle, Bournac, Saint-Étienne-de-Naucoules et Vendeloves.

En 1854, une épidémie de choléra ravage la ville. Des vierges votives placées sur les façades des maisons (visibles encore actuellement) sont disposées pour remercier la vierge d'avoir protégé les habitants.

Saint-Affrique vit essentiellement des manufactures qui filent la laine de brebis, le coton et le chanvre. L'industriel Mazarin emploit alors près de 900 personnes.

Beaucoup de maisons disparaissent avec la révolution industrielle à la fin du siècle et l'activité textile de la ville décline très vite.

Le XXème siècle et ses tragédies n'épargnent pas Saint-Affrique même si elle n’est pas une zone de conflit. De nombreux réfugiés sont accueillis au cours des deux conflits mondiaux. La Résistance et ses combats émaillent la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Saint-Affrique perd son titre de sous-préfecture en 1926.

La ville s’étend aujourd'hui aux pieds des 7 collines qui l’entourent pour former une bourgade entre ville et campagne.

La rafle de 1942

Le 26 août 1942, sous le régime de Vichy, la préfecture de l’Aveyron organise la rafle de 185 juifs du département par la gendarmerie et la police française.

A Saint-Affrique, 48 juifs sont raflés et 33 d’entre eux (dont 12 enfants) sont déportés vers le camp de la mort d’Auschwitz.

En 2006, une plaque commémorative, comportant les noms des 48 victimes, est installée sur le mur de la salle-des-fêtes.

Seigneurs et gens de noblesse

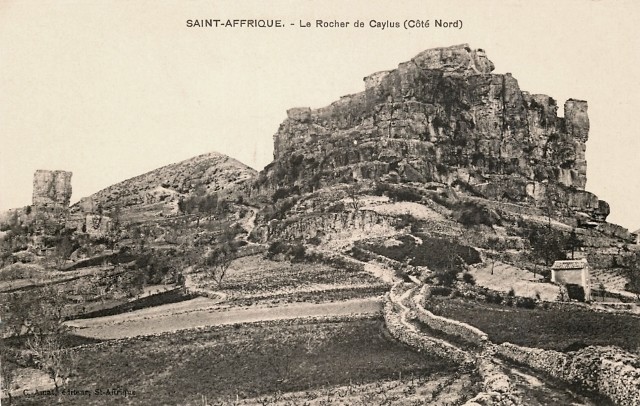

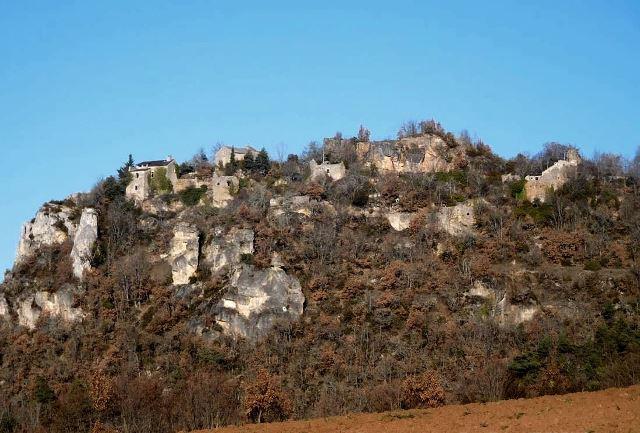

La seigneurie de Caylus s'étend autour de Saint-Affrique englobant quatre châteaux : Caylus (lieu-dit du Rocher de Caylus dont il ne reste que quelques ruines dominant la ville), Bournac (hameau au Nord-Ouest de la commune), Roquefort-sur-Soulzon (au Nord-Est) et Versols (au Sud).

Le rocher de Caylus domine la ville, culminant à 519m d'altitude. Un château s'y dresse dès le XIème siècle le Caslutio ou château de lumière. Son nom dérive en Castlucius, Castlus, Caslucius, Caslus, pour donner finalement Caylus.

La première mention d'un seigneur de Caylus et de son château remonte à une charte datée de 1102 dans laquelle figure Seguin de Caylus. Ce dernier a deux fils, Déodat et Pierre et une fille, Marie. Déodat de Caylus lui succède comme seigneur de Caylus.

A sa mort, son frère, Pierre de Caylus, hérite de la seigneurie. Il a deux fils, Pierre et Arnaud. Il décède en 1182. Son testament fait état de sa lignée. Une partie des biens, reviennent à ses fils, le château de Verzols pour Pierre et celui de Roquefort pour Arnaud.

Marie de Caylus, fille de Déodat et nièce de Pierre, épouse Pierre de Combret, vicomte d'Ayssènes et de Combret. Ils ont deux fils, Pierre et Déodat II (co-seigneurs de Montlaur, de Montaigut et d'Ayssenes dans un titre de 1206). Marie, qui posséde le château de Bournac, hérite de la moitié des biens du château de Caylus et de la ville de Saint-Affrique.

Déodat II de Caylus dit le Cathare, en se mariant en 1209 avec Irdoine de Sévérac (veuve de Guillaume de Rodez, fille unique et héritière de ses parents, Guy IV, seigneur de Sévérac et Béatrix de Canillac, dame héritière de Canillac en Gévaudan), devient possesseur des deux importantes baronnies de Sévérac et de Canillac. Ils ont deux filles, Guise et Béatrix et deux fils, Guy de Sévérac (seigneur du lieu, qui fait la souche de la IIème Maison de Sévérac en Rouergue)  et Déodat (seigneur de Combret, de Canillac, de Saint-Laurent-d'Olt, de Thiézac et de Polminhac en Carladès) qui épouse Meliore de Saint-Ours (fille et héritière de Guillaume de Saint-Urcize, seigneur du lieu).

et Déodat (seigneur de Combret, de Canillac, de Saint-Laurent-d'Olt, de Thiézac et de Polminhac en Carladès) qui épouse Meliore de Saint-Ours (fille et héritière de Guillaume de Saint-Urcize, seigneur du lieu).

Par ses soi-disant méfaits, il s'attire les foudres des barons du Nord et de la croisade contre les Albigeois guidée par Simon IV de Montfort (1170/1218, portrait de droite). Sévérac est relativement lointain de ce que l'Église appelle les foyers d'hérésie, dans une région peu touchée par le catharisme et éloignée des événements toulousains. La croisade contre les Albigeois est amenée dans cette province par l’évêque de Rodez, Pierre Henri de La Treille, qui veut se débarrasser de Déodat.

En 1214, Simon IV de Montfort décide de réduire le château de Sévérac. Il envoie sommer le seigneur de lui remettre son château et sur son refus, détache une partie de ses troupes sous les ordres de Guy de Montfort-Castres (+1228), son frère, qui s'empare du bourg. Déodat soutient le siège de Sévérac. Les croisés se logent da ns les maisons du bourg, les assiégés, qui manquent de vivres, sont obligés de se rendre. Simon IV de Montfort en confie la garde à l’évêque de Rodez et à Pierre Bermond d’Anduze (1180/1219), seigneur d’Anduze et de Sauve, époux de Constance de Toulouse (1180/1260). Mais il ne tarde pas à rendre au seigneur de Sévérac, dont il reçoit hommage, tous ses domaines et même son château.

ns les maisons du bourg, les assiégés, qui manquent de vivres, sont obligés de se rendre. Simon IV de Montfort en confie la garde à l’évêque de Rodez et à Pierre Bermond d’Anduze (1180/1219), seigneur d’Anduze et de Sauve, époux de Constance de Toulouse (1180/1260). Mais il ne tarde pas à rendre au seigneur de Sévérac, dont il reçoit hommage, tous ses domaines et même son château.

Vers 1230, il épouse en secondes noces, Isaure, avec qui il a une fille, Hélis, héritière de Caylus, qui épouse Guillaume Bernard, seigneur d'Olargues, auquel elle donne un fils, Déodat III.

En 1236, Déodat II de Caylus est mandé par le roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270, portrait de gauche) pour le servir contre Thibault 1er de Navarre, comte de Champagne et roi de Navarre (1201/1253, portrait de droite) : pendant la minorité de Louis IX, Thibaut 1er de Navarre rassemble autour de lui quelques barons formant une ligue de grands vassaux qui veulent s'opposer au sacre du jeune roi. Déodat II de Caylus se ren

En 1236, Déodat II de Caylus est mandé par le roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270, portrait de gauche) pour le servir contre Thibault 1er de Navarre, comte de Champagne et roi de Navarre (1201/1253, portrait de droite) : pendant la minorité de Louis IX, Thibaut 1er de Navarre rassemble autour de lui quelques barons formant une ligue de grands vassaux qui veulent s'opposer au sacre du jeune roi. Déodat II de Caylus se ren d avec six hommes à l'armée que le roi fait rassembler au bois de Vincennes. Thibaut 1er de Navarre trahit ses alliés et se soumet au roi. Déodat accompagne le roi pendant les combats.

d avec six hommes à l'armée que le roi fait rassembler au bois de Vincennes. Thibaut 1er de Navarre trahit ses alliés et se soumet au roi. Déodat accompagne le roi pendant les combats.

En 1238, le comte Raymond VII de Toulouse (1197/1249, portrait de gauche), pour punir le seigneur de Caylus d'avoir pris les armes contre lui, s'empare de son château et le fait démanteler ce qui n'empêche pas le rocher d'être habité.

En 1246, Déodat II et Arnaud de Caylus prennent part à la septième croisade (1248-1254), entreprise par le roi Saint Louis. Déodat II de Caylus est certainement mort en Terre Sainte, après 1250.

Déodat III de Caylus, son petit-fils, lui succède et assure la suite des seigneurs de Caylus pendant cinq générations jusqu'à Alix de Caylus.

La lignée directe des Caylus s'éteint au XVIIème siècle.

(Source : André Soutou, "Testament du seigneur de Caylus : (commune de Saint-Affrique) en 1182", Revue du Rouergue, vol.32, , p.29-37)

Chroniques communales

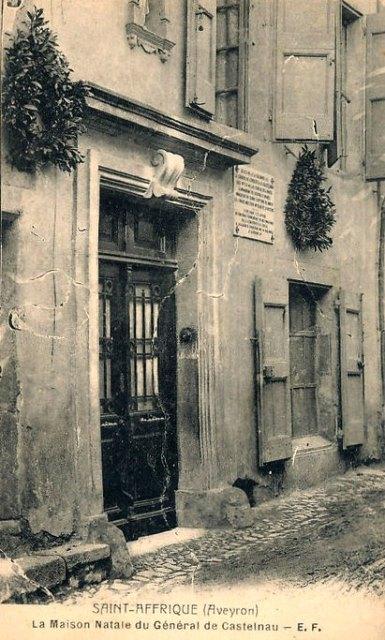

La rue du général de Castelnau

La rue du général de Castelnau Autrefois, cette rue joint le chemin royal des Cazes au ruisseau de Monnargues. On ne connait pas la période exacte où elle est construite, cependant elle est associée au faubourg de la Grave, nommé Grand Faubourg ou Ville Nouvelle lors du siège de 1628 où elle prend le nom de rue basse de la Grave, en référence à l'exploitation des sédiments sur les bordures de Sorgues.

Autrefois, cette rue joint le chemin royal des Cazes au ruisseau de Monnargues. On ne connait pas la période exacte où elle est construite, cependant elle est associée au faubourg de la Grave, nommé Grand Faubourg ou Ville Nouvelle lors du siège de 1628 où elle prend le nom de rue basse de la Grave, en référence à l'exploitation des sédiments sur les bordures de Sorgues. Vers 1810 elle est renommée Portail des Cazes, puis en 1908 Rue des Cazes. A partir de 1914, elle prend le nom de Rue du Général de Castelnau. Édouard de Curières de Castelnau (1851/1944, portrait de gauche) est né dans cette rue : une plaque commémorative est apposée sur la maison (photo de droite) qui appartient toujours à la Famille de Castelnau.

En 1854, la rue est pavée et en 1923 et goudronnée.

Aujourd'hui, cette rue, étroite et sans trottoirs, permet de rejoindre le rond point des Cazes au centre ville.

Ces deux rues sont considérées comme un vestige de la toute première agglomération de la ville. On estime que leurs créations datent du VIIIème ou IXème siècles. Elles présentent un tracé atypique du Moyen-Age, avec un dessin en Zig zag, une étroitesse non uniforme et des maisons en pierre.

La rue Bienveillance, originale par son tracé en L, est composée de deux anciennes rues : La rue du Barri Chauzit et la rue des Sesteirals. La première donne accès au lit de la Sorgues qui est beaucoup plus étendu qu’aujourd’hui. Ce n’est qu’à partir de 1848, que le nom de rue de la Bienveillance lui est accordé et que la rue des Sesteirals la plus proche de la place de l’hôtel de ville lui est annexée.

En 2000, sur la partie de l’ancienne rue du Barri Chauzit, un vieil hôtel particulier est détruit, entraînant la destruction de plusieurs maisons. Cette destruction raccourcit la rue de la Bienveillance en lui offrant plus de luminosité. Une petite place, baptisée Espace Mouysset, en souvenir de l’ancien propriétaire de l’hôtel, est créé et donne un accès direct à l’église.

Aujourd’hui, la rue Bienveillance est toujours habitée et est constituée principalement des arrières-boutiques de la rue Gambetta et du Boulevard Charles de Gaulle.

La rue des Mitrons à la particularité d’avoir eu le même nom que la rue parallèle qui lui fait voisinage, elle est également appelée autrefois rue des Sesteirals. Le fait que les deux rues aient le même nom vient de la halle au blé où est déposée une pierre foirale. Cette dernière est posée devant le bâtiment qui sépare les deux rues et permet de mesurer des sesteirals (unité de mesure pour les céréales).

Son changement de nom pour rue des Mitrons a dû intervenir au même moment que celui de la rue Bienveillance. Ce nom vient des garçons boulangers (les mitrons) qui y travaillent.

Aujourd'hui, la rue des Mitrons est aussi habitée sur la partie proche de la halle au blé. Elle offre une petite promenade avec en point d’orgue une très grande cheminée en brique rouge.

Avec des maisons de plus de 800 ans, ces deux rues offrent un témoignage sur le lointain passé Saint-Affricain.

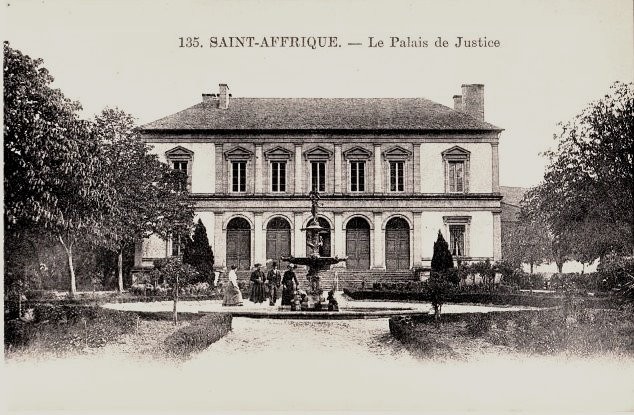

Le boulevard de Verdun, avec l'arrivée du pont neuf en 1792, relie l'aire du Postil à la route de Vabres et au tout récent Palais de Justice créé en 1790.

Le boulevard Aristide Briand prend son nom en 1932. Auparavant, il ne forme qu'un avec le boulevard Carnot. A la jonction entre les deux boulevards, un étroit tunnel est prévu pour le passage du train.

Le boulevard Carnot relie le boulevard Aristide Briand au pont du centenaire. Il suit le tracé de la ligne de chemin de fer (qui n'a jamais abouti). Légèrement dévié vers 1920, son tracé initial est devinable. Il est goudronné en 1924.

Aujourd'hui, le tour de ville permet de faire le tour de la ville.

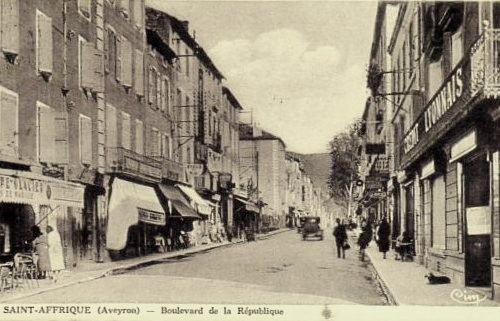

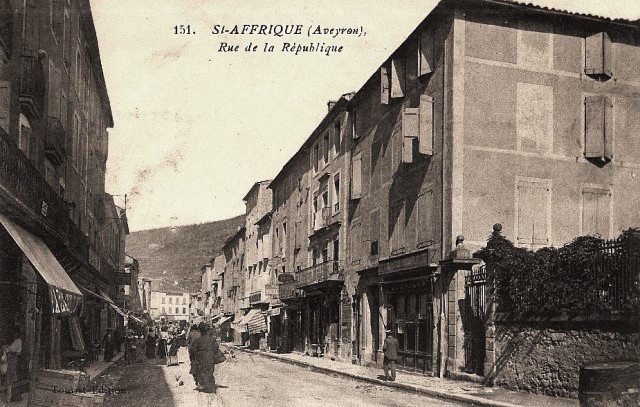

Il fait la liaison entre le boulevard de la République, le pont neuf et le boulevard de Verdun. C'est un des axes principaux de la Vilotte.

Il est construit antérieurement au pont neuf sur les anciens fossés de Saint-Affrique devenant le lieu de passage de la Route de l'Albigeois dans les Cévennes.

Autrefois, la route s'arrête sur les bords de la Sorgues avant de reprendre de l'autre côté de la rive. Une passerelle en bois permet la traversée de la Sorgues. Cela vaut à la route le nom d'aire du Poustil.

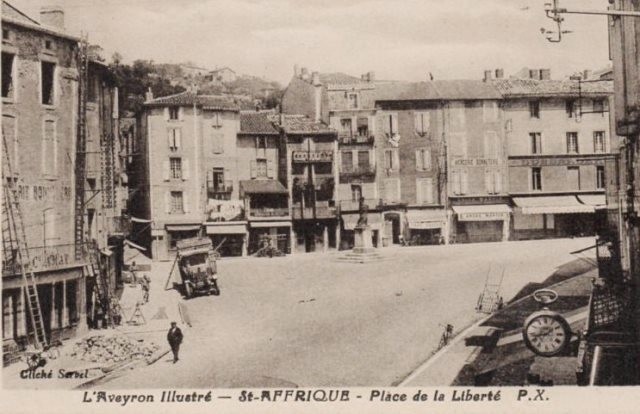

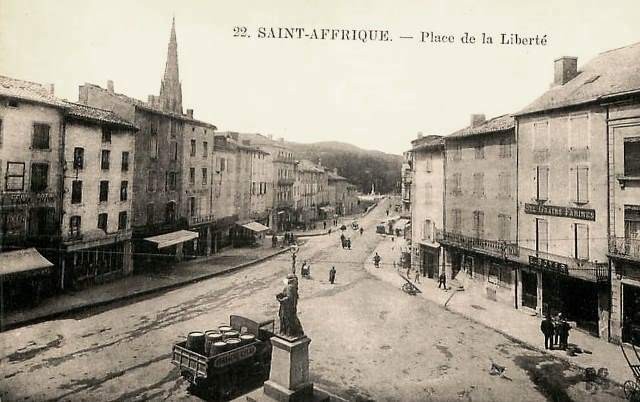

En 1848, l'actuel boulevard prend officiellement le nom d'aire de la liberté.

En 1889, l'aire de la liberté devient boulevard de la Liberté. Une statue de La Liberté est construite sur la place du Griffoul qui devient place de la Liberté.

En 1970, le boulevard prend sa dénomination actuelle.

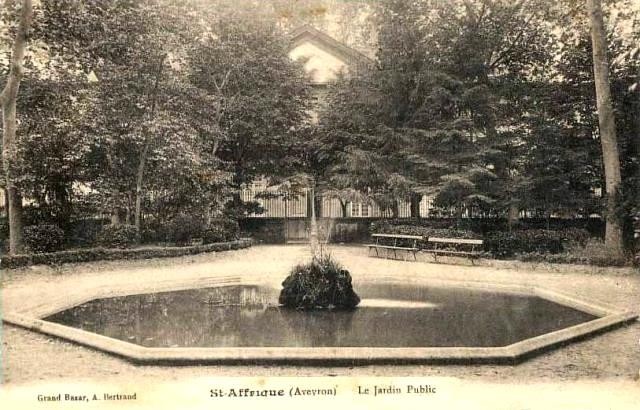

Elle se situe sur les anciens fossés qui longe les anciennes fortifications et donne sur une fontaine. Son ancien nom place du Griffoul vient de la fontaine du Griffoul (en occitan, fontaine avec jet d'eau et bassin) qui se trouve à cet endroit, mentionné dans des écrits de la fin du XVème siècle.

En 1821, la place est pavée.

En 1853, une bascule (permettant aux marchands de peser la marchandise sans la décharger) et son kiosque sont installés au bas de la place, près de la fontaine.

En 1877, une fontaine monumentale remplace l'ancienne fontaine, la place est transformée en square et la bascule est déplacée.

En 1889, pour les 100 ans de la Révolution Française, la fontaine monumentale est déplacé au jardin public et une reproduction en bronze de la statue de La Liberté de Frédéric Auguste Bartholdi (1834/194) la remplace. Un petit phare situé en haut de la statue éclaire la place.

En 1942, pendant la Seconde Guerre Mondiale, la statue est enlevée par les Allemands.

En 1946, le socle de la statue est enlevé puis remplacé par un sens giratoire avec une borne lumineuse en son centre.

En 2000, dans le cadre du projet d'embellissement de la ville, la place est remaniée et l’ancienne fontaine de la place aux herbes y est déposée.

En 2006, la statue de la Liberté fait son retour, c'est l'oeuvre de l’artiste forgeron André Debru.

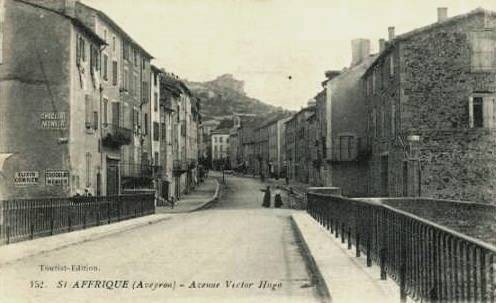

Situé sur les anciens fossés de la Vilotte, c'est aujourd'hui une artère importante pour la vie Saint-Affricaine. Construite en bordure des anciens remparts et descendant tout droit vers la Sorgues, cette artère est appelée l'Aire Saint-Antoine en référence à la tour et à la porte Saint-Antoine des anciens remparts. Il est possible que cette dénomination soit née peu de temps après le démantèlement des remparts en 1632, elle est restée longtemps en vigueur. En 1848, le conseil municipal renomme l'Aire Saint-Antoine en Aire de la Fraternité. Mais en 1898, on trouve encore des écrits mentionnant l'Aire Saint-Antoine. Vers 1907 le boulevard prend le nom de boulevard Victor Hugo.

Ce boulevard subit plusieurs transformations dans son histoire. La première en 1889, avec la construction du pont du Centenaire et du mur du quai. Puis il est surélevé sur la partie basse, enfouissant le rez-de-chaussée des maisons. En 1924, il est goudronné. En 2003, arrivent de larges trottoirs, des décorations de sol et des statues à l'effigie de Victor Hugo.

A partir de 1925, a lieu sur ce boulevard un marché aux volailles, gibier, oeufs et beurre.

De nos jours, le marché se déroule toujours sur cette artère que les Saint-Affricains nomment amicalement la Rue du Marché.

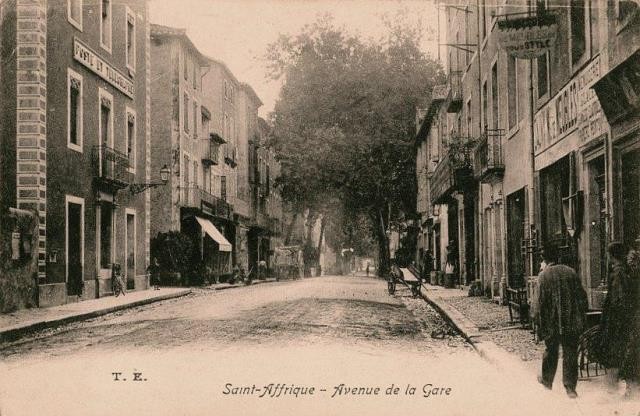

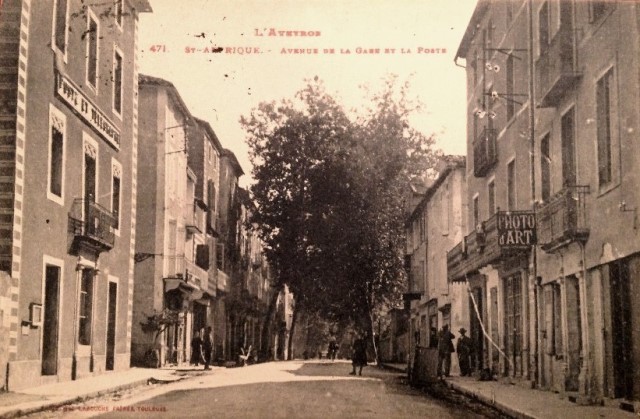

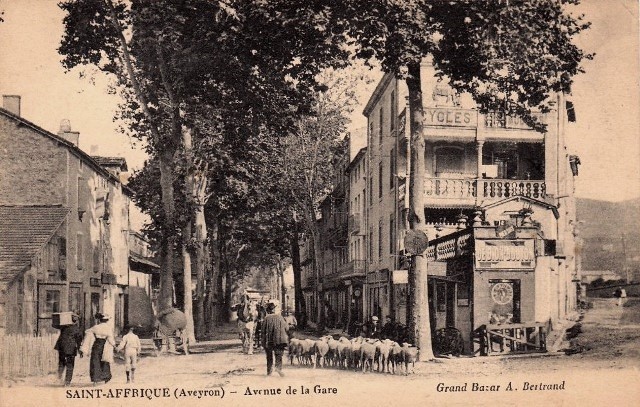

L'ancien plateau de la gare, vestige d'un ancien projet ferroviaire qui n'a jamais vu le jour est resté pendant longtemps inoccupé et inexploité. Depuis 2007, il est devenu un quartier moderne, près du centre ville.

Le premier créé en 1803, est le collège Barthe, du nom de son fondateur l'abbé Jean Baptiste Barthe, il est situé rue des Ecoles puis, quelques années plus tard, dans les murs de l'hôpital. En 1850, suite à un changement de direction, le collège prend le nom d'Institution Libre Saint-Gabriel.

En 1825, le pensionnat des soeurs de Nevers s'implante dans l'une des ailes de l'hôpital pour y accueillir des jeunes filles, mais la loi de 1904 interdit aux congrégations religieuses de dispenser l'enseignement général, les soeurs sont expulsées.

En 1825, le pensionnat des soeurs de Nevers s'implante dans l'une des ailes de l'hôpital pour y accueillir des jeunes filles, mais la loi de 1904 interdit aux congrégations religieuses de dispenser l'enseignement général, les soeurs sont expulsées.L'école Saint Jean Baptiste, située à l'origine à la place de l'actuel groupe scolaire Blanchard-Caussat.

Le collège Saint Joseph de Cluny de 1833 devient le collège Jeanne-d'Arc, route de Tiergues puis plus tard route de Vabres-l'Abbaye. Il est réquisitionnée pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée d'occupation allemande.

Le lycée Saint-Gabriel, anciennement collège Saint-Gabriel, est l'un des derniers établissements privés à être construit. Il subit lui aussi l'occupation allemande pour se transformer provisoirement en hôpital. Quelques écoliers célèbres l'ont fréquenté comme le futur archevêque de Paris, Mgr Denys-Auguste Affre (1793/1848, portrait de droite), ou bien le général de Castelnau.

Au Moyen Age, la sécurité des villes est assurée par la présence de casernes. Situées près de la tour du Théron, elles sont idéalement placées pour envoyer les soldats vers les fortifications lors du siège de 1628.

Des documents relatant les loyers attestent l'existence des ces casernes en 1723. Les casernes attirent toutes les attentions lors des épidémies de choléra, elles sont source de morve et doivent être désinfectées dans les années 1723 et 1732.

En 1960, la mairie achète et détruit les anciens bâtiments pour donner plus de luminosité à la rue du Soubayrol et un accès aux rues Voltaire, du Soubayrol et Théron. Le porche qui faisait office d'accès aux casernes existe toujours entre les numéros 31 et 33 de l'actuelle rue Voltaire.

Patrimoine

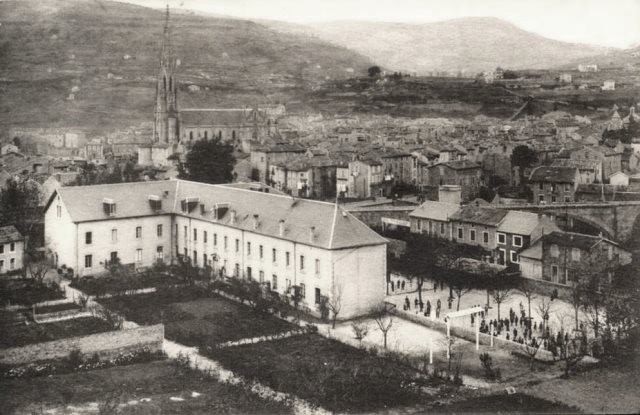

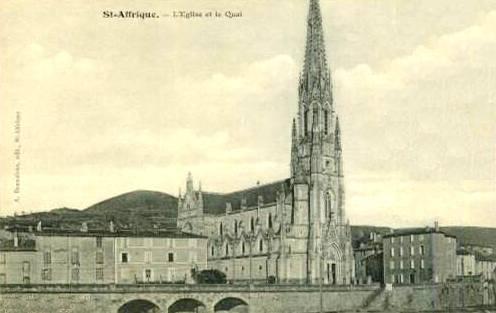

Le clocher et la nef sont construits en premier, puis le choeur et la sacristie. La flèche de son clocher, riche de sculptures en dentelles, culmine à près de 80m.

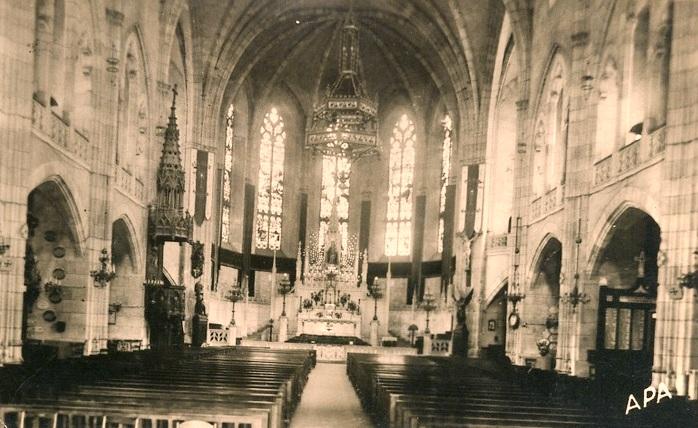

A l'intérieur se trouve : la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Miséricorde en bois doré du XVème siècle, une imposante orgue située sur le balcon au-dessus de l’entrée principale et une autre plus petite à droite du chœur. Ses vitraux racontent les miracles d’Affricanus, évêque de Commingues pourchassé par les Wisigoths, qui s’établit à Saint-Affrique et y réalise des miracles.

Dans cette église néogothique, le seul vestige roman visible est l’autel de l’ancienne église placé dans l’une des chapelles.

Les ruelles qui l’entourent font parties des plus anciennes de la ville.

Eglise N-D de la Miséricorde

Eglise N-D de la Miséricorde

Eglise N-D de la Miséricorde

Eglise N-D de la Miséricorde

Eglise de Bedos

Chapelle Saint-Géraud de Bournac

Chapelle de Boussac

Chapelle de Boussac

Eglise de Boussac

Eglise St-Martin de Cambon

Ancienne église de Cambon

Chapelle Saint-Amans

Eglise de St-Etienne de Naucoulès

Eglise de Tiergues

Eglise de Tiergues

Eglise de Tiergues

Temple

L'église de Bedos est située en bordure du chemin de Cambon à Vabres. La première mention de cette chapelle dans les écrits date de 862, elle est citée en 1116 également.

La paroisse de Bedos compte 87 feux en 1349, soit environ 500 âmes.

De 1397 à 1450, l'église est en réparation. En 1453 puis en 1473, elle est pillée par une bande de brigands. L'église est peut-être détruite à cette époque et l'on peut supposer que l'édifice gothique actuel, dont la voûte est en partie effondrée, est reconstruit au XVIème siècle.

Le cimetière est adossé au chevet de l'église, sous le muret de clôture, un sarcophage en grès du Trias est de la même époque que les tombes de la nécropole du Haut Moyen Age de Puech Capel au-dessus du hameau de Savignac (Source : SARAC, lettre n°23).

Les églises du XIXème siècle de : Vendeloves, Vailhauzy et Tiergues.

Le prieuré de Saint-Etienne de Naucoules, est donné à l'Abbaye de Vabres au IXème ou Xème siècle, puis uni au Collège des prêtres de Saint-Affrique. Il est restauré au XIXème siècle.

La chapelle Saint-Amans au lieu dit Lenteuriel, perdue dans le rougier, est rebâtie en 1950 avec les pierres de l'ancienne chapelle.

L'église et la chapelle Saint-Martin de Boussac. L'église est construite vers 1880 car la chapelle Saint Martin devient petite et vétuste. La toiture est refaite il y a quelques années, ainsi que celle du clocher, après avoir pris la foudre. Abandonnée depuis 20 ans sans entretien, l'église est en voie d'être déclarée ruine : l'extérieur perd son crépis, l'autel a subi les assauts du temps et des pigeons, l'escalier de la chaire est à refaire, la bibliothèque de la sacristie est en équilibre instable, et le confessionnal a besoin d'un sérieux nettoyage... Les vitraux sont assez bien conservés grâce aux grillages qui les protègent. Un calvaire fait face à l'église et a besoin lui-aussi d'une petite restauration.

La chapelle du Xème siècle, rénovée en 1999, qui culmine sur une butte à 650m, est autrefois l'église principale de la paroisse.

Le cimetière est situé derrière la chapelle.

La chapelle du cloître fait partie de l'ancien couvent des Filles de la Réparation qui est livrée au culte en 1866.

Les soeurs de la Réparation de Saint-Affrique font partie d'une congrégation de soeurs contemplatives, fondée à Saint-Affrique en 1864. Elles sont vêtues d'une robe brune, guimpe blanche, voile noir, croix sur la poitrine.

Cette chapelle, d'une hauteur équivalente à celle d'un bâtiment de quatre étages, témoigne d'une riche histoire religieuse à Saint-Affrique. Ses six hautes ouvertures latérales ornées de vitraux, dont une double ouverture sous le petit clocher, soulignent sa hauteur imposante.

La face visible, orientée vers le Sud-Est, est majestueuse avec une grande entrée, une belle rosace et un toit dominé par une croix de pierre.

Le Temple, dont la construction date du 25 vendémiaire An 14 de la République Française (17 octobre 1805), est construit sur le site d'une chapelle de 1649 qui appartient jadis au couvent des Cordeliers.

Saint-Affrique, connait vers la fin du XVIème siècle une forte poussée du protestantisme. La population protestante majoritaire, reste conséquente jusqu’à la Révolution Française. On estime qu’elle forme en 1795, un tiers de la population de la ville.

En 1815, le temple est dévasté pendant la Terreur Blanche : des objets tels que la bible, les bancs, la table sainte, et d’autres effets se trouvant dans le bâtiment sont jetés, démolis et brûlés sur la place. Les vitraux sont brisés et le temple est endommagé.Vers 1873, une restauration est effectuée. Depuis, sa configuration n'a guère changer. Le petit orgue "Merklin" qui s'y trouve, date de cette époque.

Le château de Vailhauzy bâti autour du ruisseau de Vailhauzy, sur la rive Sud, appartient au XIIIème siècle à la Famille de Naucoules. Au XVIème siècle, il est propriété de la Famille Blanc de Montaigut puis passe dans la Famille de Solages, par le mariage en 1594, de Charles de Solages de Saint-Jean-d'Alcas avec Delphine de Blanc. En 1740, Antoine Paulin de Solages, marquis de Carmaux, vend le château à M. de Peyrot de Millau, président trésorier de France à Montauban et père de Jean François, baron de Brousse, seigneur de Vailhauzy et de Luganhac, conseiller au parlement de Toulouse, victime du Tribunal Révolutionnaire de Paris le 16 frimaire an II (6 décembre 1793).

Au pied du rocher, à l'intérieur de l'enceinte fortifiée, les maisons des servants sont regroupées, formant la rue traversière. Ce château-fort romain, reconstruit au Moyen-Age, est détruit par les troupes de Richelieu. Il sert de théâtre à l’un des épisodes les plus tragiques des Brigands du Bourg qui tuent son propriétaire et ses domestiques.

L'ancienne Halle au blé, accolée à une maison entre la rue des Mitrons et la rue Bienveillance, est détruite et remplacée par une petite place coincée entre la place de l'Hôtel de Ville et celle de l'abbé Bessou. La Halle se présentait comme un rez-de-chaussée surmonté d'étages habités. Il est fait mention de cette halle dans des actes de 1331 et 1413. En 1844, décision est prise de la démolir pour construire sur cet emplacement un nouvel Hôtel de Ville. Il n'est jamais construit, mais la halle disparait.

La fontaine aux béliers, oeuvre du sculpteur Rémi Coudrain, est construite vers 1985.

En 1730, la construction d’un nouvel hôpital est entreprise et regroupe les deux hôpitaux déjà existants. En 1752, il est érigé en hôpital royal. La coupole centrale s'écroule durant la construction et les deux ailes prévues à l’origine ne sont jamais construites. Les travaux durent de 1756 à 1768.

Le bâtiment principal est toujours aujourd’hui l’actuel collège Foch.

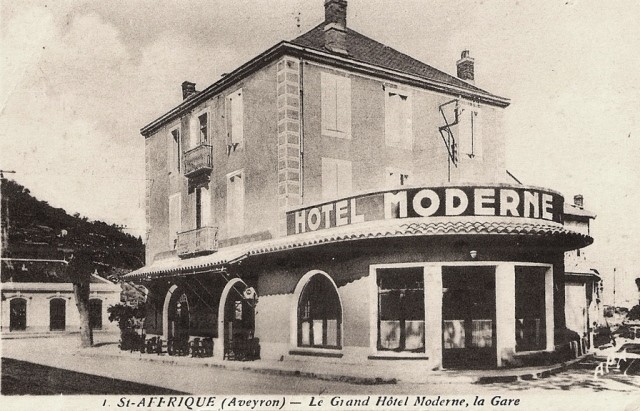

Un projet de construction de la ligne Montpellier-Rodez existe depuis 1857, en 1866. Après de nombreuses négociations, un embranchement vers Saint-Affrique est intégré et le 18 octobre 1874, le premier train de la ligne Tournemire/Saint-Affrique entre en ville. La ligne doit être prolongée jusqu’à Albi, tous les ponts et tunnels sont construits mais les rails ne sont jamais installés sur cette portion.

Le trafic de voyageur est arrêté en 1938 et celui des marchandises en 1991.

La gare, typique du XIXème siècle, regroupe aujourd’hui plusieurs organisations sociales dont le centre social. La voie de chemin de fer est transformée en voie verte.

Les dolmens

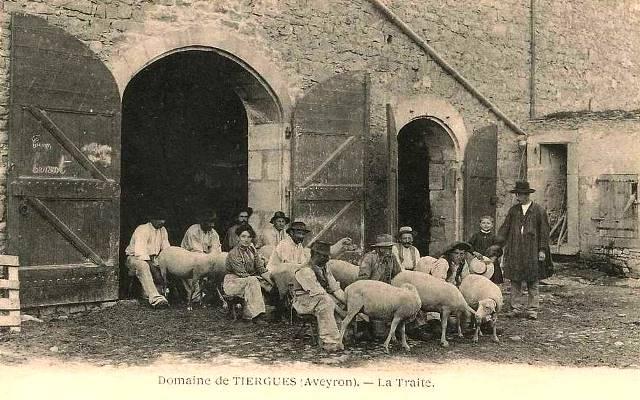

Saint-Affrique compte près de 30 dolmens, mais le plus accessible et emblématique est le dolmen du village de Tiergues classé aux Monuments Historiques en 1889.

Hameaux, faubourgs, quartiers , lieux dits et écarts

"Historiquement, les collines et vallons qui entourent Saint-Affrique ont toujours été densément habités. La configuration des lieux a entraîné la constitution de petits noyaux de peuplement qui ont perduré sous des formes diverses. La Fondation de Vabres a entraîné la multiplication des églises ; et dans l'orbite généralement de Caylus, de petits châteaux ont vu le jour. Mais les vestiges restent minces." (Parcours romans en Rouergues, tome 2 , de Pauline de la Malène)

Bedos, Bournac, Boussac, Le Cambon, Crassous, Camaras, la Capelle, les Cazes, la Cazotte, Caylus, Couat, Fregebise, Maxiliou, Monhargues, Moulin du Juge, Roc-Blanc, Saint-Amans, Saint-Étienne de Naucoules, Savignac, Saint-Vincent, Touloupy, Tiergues, Truans, Vailhauzy d'où certains de mes ancètres sont issus, Vendeloves, Vaxergue, le Vern, la Vernière, Vispens...

(voir l'excellent site : "Les adoptés de Saint-Affrique")

Pierre Frédéric Sarrus, à Saint-Affrique, est un mathématicien français auteur de travaux en mécanique, calcul des variations et qui a laissé son nom à une règle de calcul des déterminants.

Pierre Auguste Sarrus, 1813/1876, né à Saint-Affrique, est un musicien militaire à l'origine de l'invention du sarrussophone (ci-contre), invention contemporaine de celle du saxophone dont il se distingue, essentiellement, par l'utilisation d’une double anche.

Noël Édouard Marie Joseph, vicomte de Curières de Castelnau, 1851/1944, né à Saint-Affrique, est un général français, commandant d'armée et chef d'état-major du général Joffre durant la Première Guerre mondiale.

Léonce de Curières, marquis de Castelnau, 1845/1909, né à Saint-Affrique, frère du précédent, est magistrat puis avocat, bâtonnier de l'Ordre au barreau de Nîmes, élu en 1902 député de Saint-Affrique.

Félix Édouard Justin Émile Borel, 1871/1956 (portrait 1 de droite), né à Saint-Affrique, fils d'un pasteur protestant, est un mathématicien, professeur à la Faculté des sciences de Paris, spécialiste de la théorie des fonctions et des probabilités, membre de l'Académie des sciences, ainsi qu'un homme politique français, député et ministre. Ses actions pour la Société des Nations et au sein de son Comité fédéral de Coopération européenne font de lui un des précurseurs de l'idée européenne.

Berthe Elisabeth Marguerite Appell, 1883/1969 (portrait 1 de gauche), fille du mathématicien Paul Appell, épouse d'Émile Borel en 1901. Femme de lettres sous le pseudonyme de Camille Marbo (contraction de Marguerite Borel), prix Fémina en 1913, puis membre du jury et présidente du même prix ; elle fut également maire-adjointe de Saint-Affrique.

Berthe Elisabeth Marguerite Appell, 1883/1969 (portrait 1 de gauche), fille du mathématicien Paul Appell, épouse d'Émile Borel en 1901. Femme de lettres sous le pseudonyme de Camille Marbo (contraction de Marguerite Borel), prix Fémina en 1913, puis membre du jury et présidente du même prix ; elle fut également maire-adjointe de Saint-Affrique.

Jean-Marie Pieyre, 1954/1998, né à Saint-Affrique, est un écrivain français de langue occitane.

Louis Bernard dit de Saint-Affrique, 1745/1825, membre de la Convention et député au Conseil des Anciens, fils de Jacques Bernard et de Marguerite Fesquet qui a épousé en 1770 Jeanne de Barrau de Muratel (1742/1827) qui lui donne un fils, Pierre Louis Bernard, baron de Saint-Affrique, intendant militaire de la garde du roi de Naples en 1806, anobli le 23 mars 1821.

Jacques Godfrain, 1943/- (portrait 2 de gauche), attaché de direction de la Compagnie aérienne UTA de 1970 à 1978, député UMP de l'Aveyron de 1978 à 2007, ancien ministre de la coopération de 1995 à 1997 et maire-adjoint de Saint-Affrique de 1983 à 1989.

Jacques Godfrain, 1943/- (portrait 2 de gauche), attaché de direction de la Compagnie aérienne UTA de 1970 à 1978, député UMP de l'Aveyron de 1978 à 2007, ancien ministre de la coopération de 1995 à 1997 et maire-adjoint de Saint-Affrique de 1983 à 1989.

Robert Ménard, 1953/- (portrait 2 de droite) journaliste français et maire de Béziers. il a suivit les cours du collège religieux Saint-Gabriel à Saint-Affrique, et envisage de devenir prêtre, ce à quoi sa mère s'oppose. En mai 1968, il fait fermer son collège. Il est le fondateur de l'association Reporters sans frontières (RSF), dont il a été le secrétaire général jusqu'en septembre 2008.

Robert Ménard, 1953/- (portrait 2 de droite) journaliste français et maire de Béziers. il a suivit les cours du collège religieux Saint-Gabriel à Saint-Affrique, et envisage de devenir prêtre, ce à quoi sa mère s'oppose. En mai 1968, il fait fermer son collège. Il est le fondateur de l'association Reporters sans frontières (RSF), dont il a été le secrétaire général jusqu'en septembre 2008.

Natalis Flaugergues, 1823/1893, militaire puis auteur en 1871 d'un ouvrage dans lequel il prétend que le Graal fut caché à Saint-Affrique par Joseph d'Arimathie, prétend que Rodez se trouve en l’exact centre du monde, et que les Aveyronnais constituent le peuple primitif dont est issue toute l’humanité. Il entre sans conteste dans la catégorie des fous littéraires.

Max Fourestier, 1907/1986, élève au collège Saint-Gabriel de Saint-Affrique, fit ses études de médecine à Paris et devient médecin à 29 ans en 1936. Il fut Commandeur de la Légion d'honneur et décoré de la croix de guerre 1939-1945.

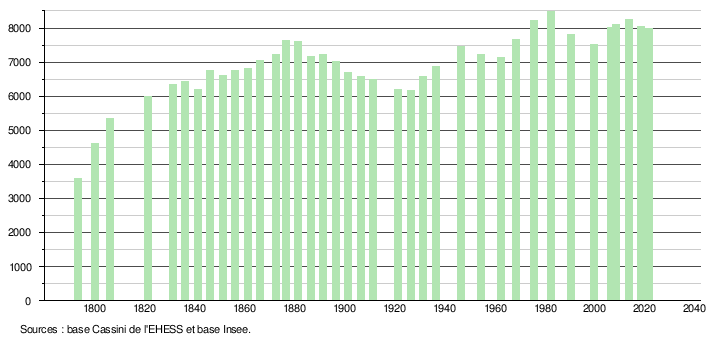

Evolution de la population

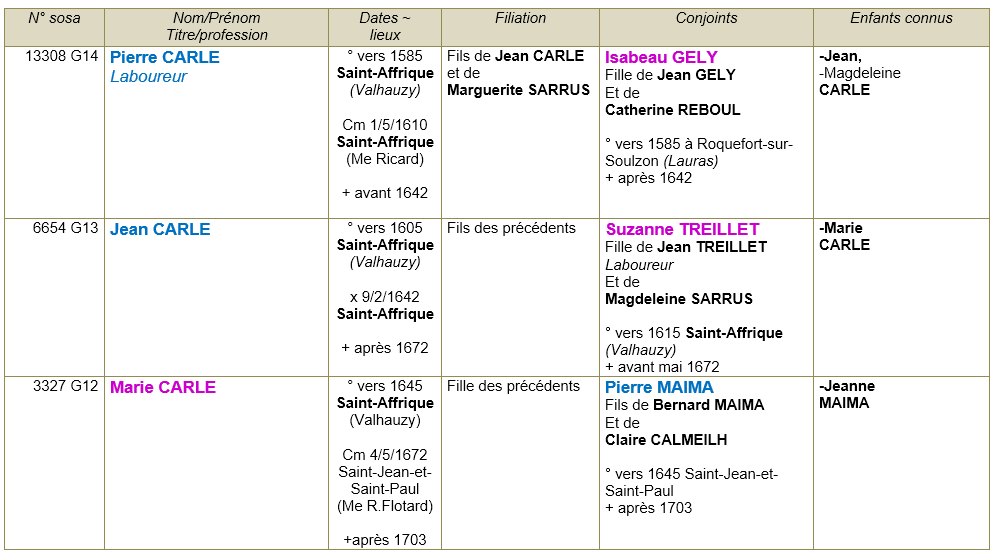

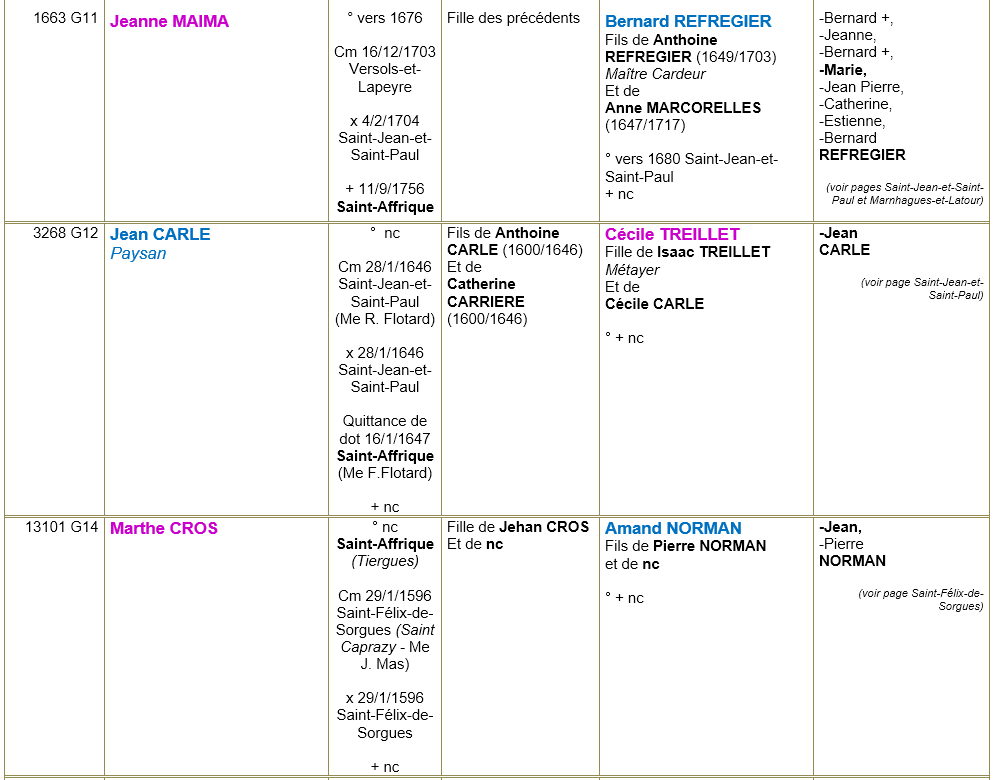

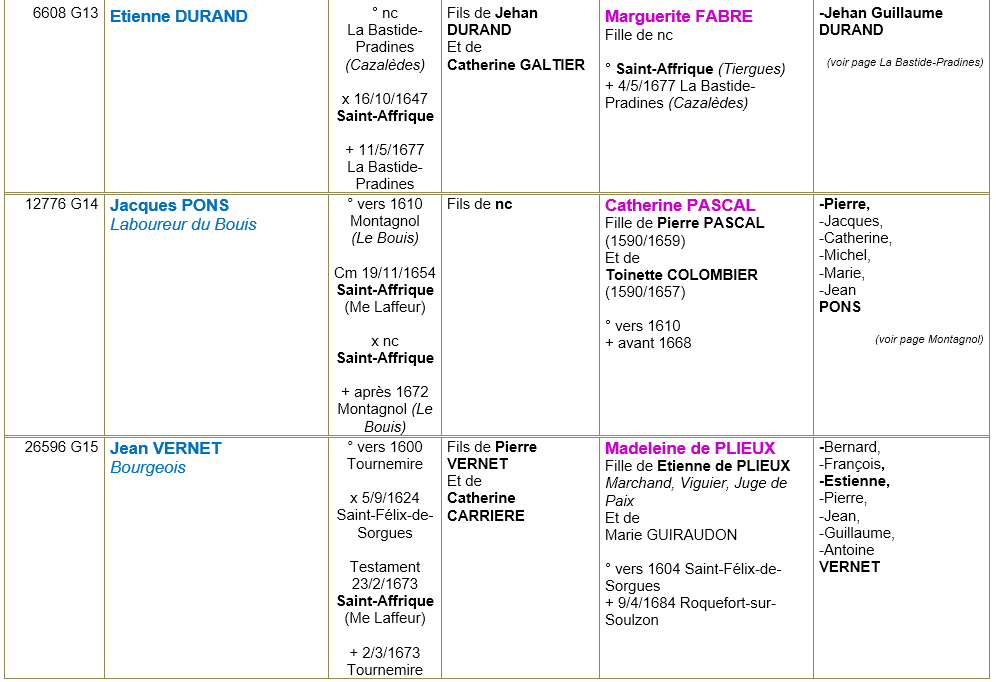

Nos ancêtres de Saint-Affrique...

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues.... : Wikipedia...

Date de dernière mise à jour : 03/11/2024