Béduer

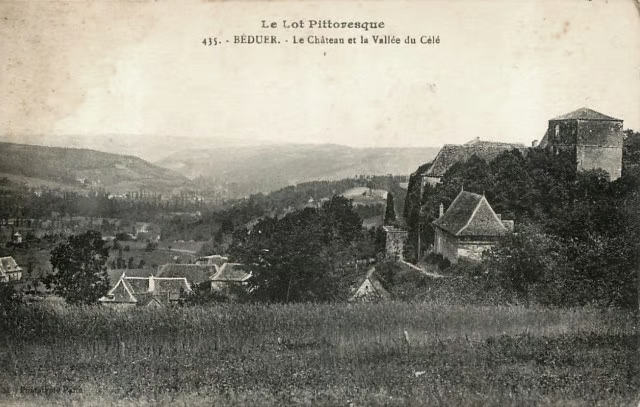

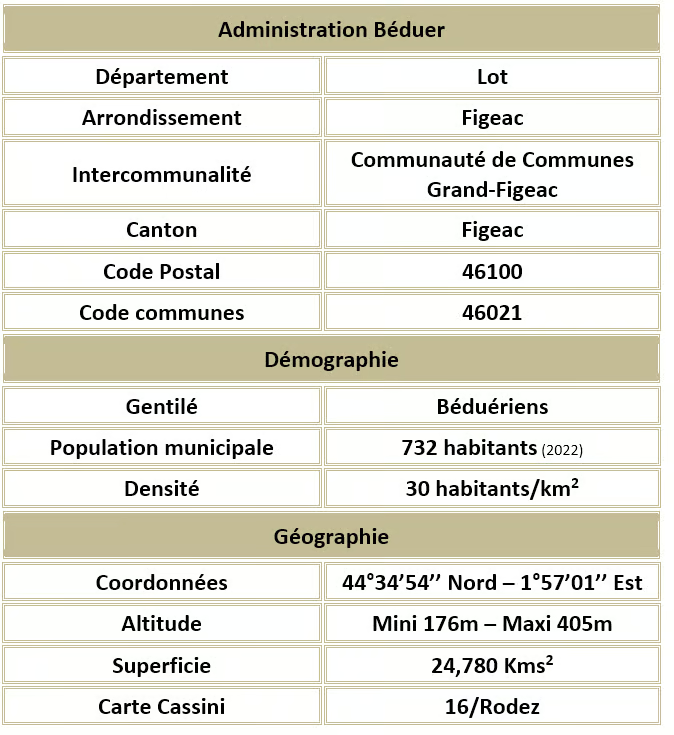

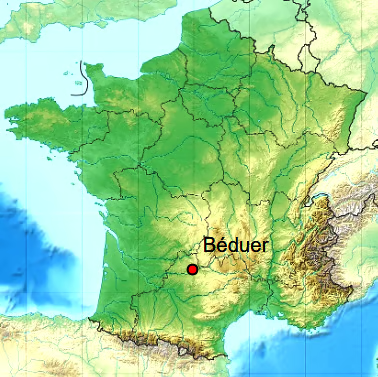

Commune rurale à habitat dispersé, située dans l'Est du département, dans le Causse de Cajarc, le plus petit des quatre causses du Quercy, enserré dans les méandres du Lot et du Célé.

Commune rurale à habitat dispersé, située dans l'Est du département, dans le Causse de Cajarc, le plus petit des quatre causses du Quercy, enserré dans les méandres du Lot et du Célé.

Elle possède un patrimoine naturel remarquable composé de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les communes limitrophes sont : Boussac, Brengues, Camboulit, Carayac, Corn, Espagnac-Sainte-Eulalie, Faycelles, Figeac, Gréalou et Saint-Pierre-Toirac.

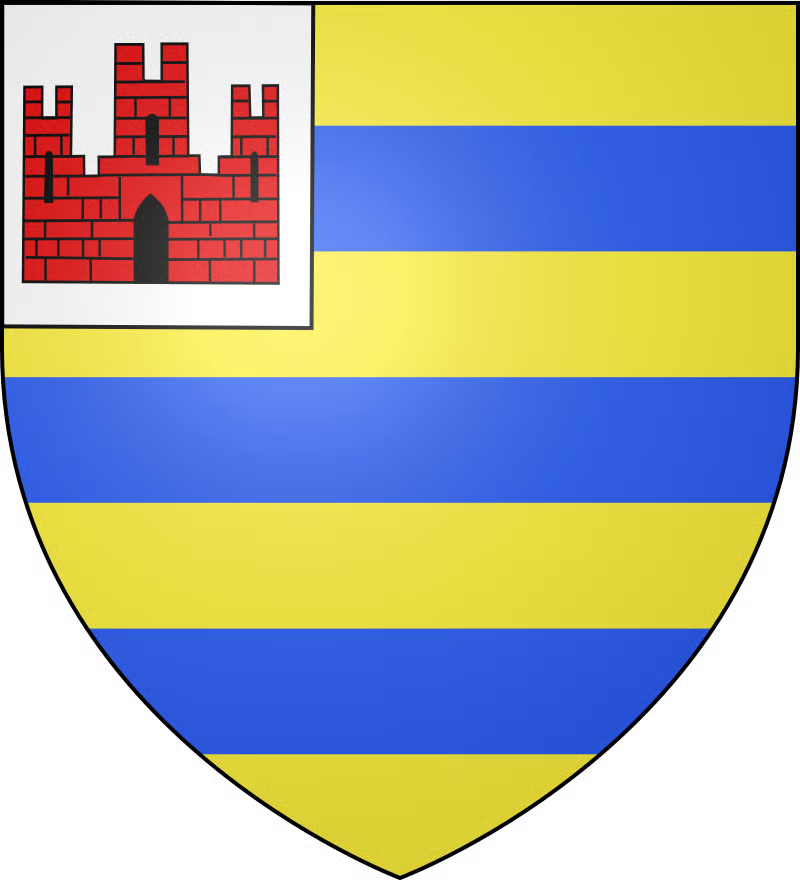

Héraldique

Héraldique

Les armes de la ville se blasonnent ainsi : D'or aux trois fasces d'azur, au franc-canton d'argent, chargé d'un château de trois tours de gueules.

Toponymie

Le toponyme Béduer est d'explication difficile avec une préférence pour une origine pré-Celtique.

Hydrographie

La commune est drainée par le Célé et par divers autres petits cours d'eau.

Histoire

Histoire

Un habitat Préhistorique est mentionné à Peyrelevade, au lieu-dit Pecharual, dans les confronts de 1277.

Le Néolithique est marqué par la présence de plusieurs dolmens encore visibles sur la commune. Des traces d'habitat gallo-romain (tegulae) sont retrouvées au lieu-dit Saint-Pierre, près du gué de la voie romaine qui permet le franchissement du Célé.

Au Moyen Âge, la communauté de Béduer a deux paroisses, Saint-Étienne et Saint-Pierre, mentionnées dans le testament de Sibylle de Panat, veuve d'Arnaud II Barasc (1268). La paroisse Saint-Etienne comprend 250 communiants vers 1761. L'église de cette paroisse n'existe plus, elle se trouvait non loin du Célé, près du  hameau de Bedigas. La paroisse Saint-Pierre est finalement devenue la paroisse principale de Béduer.

hameau de Bedigas. La paroisse Saint-Pierre est finalement devenue la paroisse principale de Béduer.

En 1286, Déodat de Barasc, seigneur de Montbrun, crée à Lissac un prieuré de religieuses cisterciennes dont les seigneurs de Béduer sont propriétaires jusqu'à la Révolution Française, il en reste aujourd'hui quelques vestiges, notamment l'église Sainte-Geneviève (ci-contre à gauche).

Pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453), le seigneur de Barasc reprend aux Anglais le château de Saint-Cirq. La guerre laisse la région exsangue ; cependant, protégé par le château, Béduer est moins atteint que d'autres villages du Quercy. Afin de le repeupler et le dynamiser après cette période, des paysans moyennant des "franchises" (avantages en nature) arrivent des régions voisines : Rouergue, Auvergne, Limousin.

En 1562, les protestants s'emparent du château. En 1569, Gabriel de Lorges (1530/1574, portrait de droite), comte de Montgommery, pille et ravage la région. Le château est repris par les catholiques en 1577.

La Révolution Française ne provoque pas de heurts spectaculaires, même si les pauvres gens ont de plus en plus de mal à s'acquitter de leurs charges.

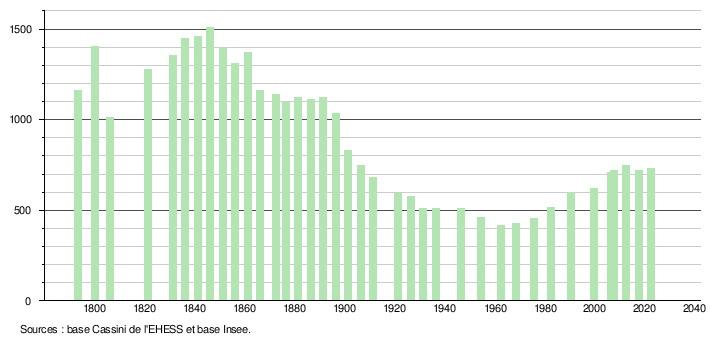

Le XIXème siècle est une période faste et prospère. La population s'élève à 1 500 habitants au milieu du siècle.

L'agriculture permet une existence quasi autarcique. Dans la seconde moitié du XIXème siècle, la surpopulation rurale entraîne les premiers exodes des plus pauvres vers les grands travaux et les bassins industriels (constructions des routes, chemin de fer, mines).

Le phylloxera à la fin du XIXème siècle accentue le dépeuplement de la commune. La Grande Guerre emporte de nombreux jeunes gens de la commune.

Après la seconde Guerre Mondiale, la vie s'accélère : la mécanisation se généralise, les exploitations agricoles se concentrent. Le village devient un centre d'habitation préservé pour des salariés de Figeac ainsi qu'un lieu de villégiature appréciée en vue de la retraite.

Les seigneurs et gens de la noblesse

Ancienne possession de mes ancêtres, la Famille de Barasc (voir § Mes ancêtres) du XIème au XVIème siècle, puis la Famille de Narbonnès et enfin la Famille de Lostanges de Saint-Alvère du XVIIème au XVIIIème siècle, la seigneurie de Béduer domine un temps tout le territoire entre Lot et Célé et rivalise avec l'abbaye de Figeac.

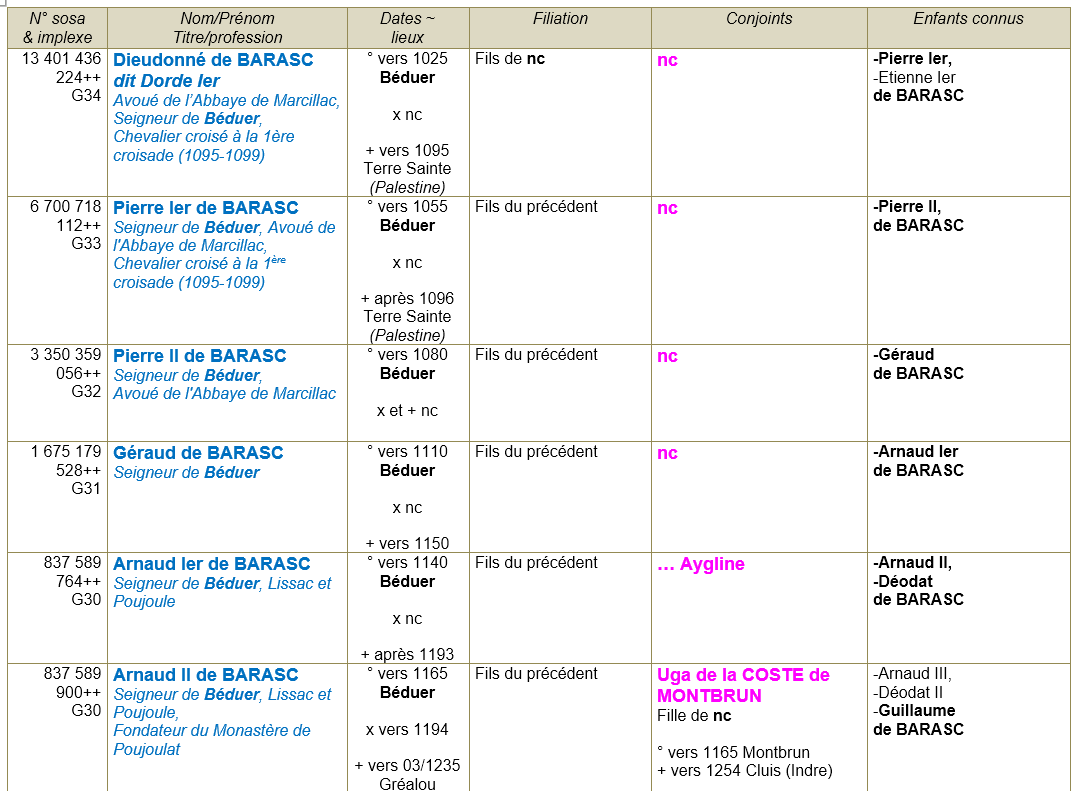

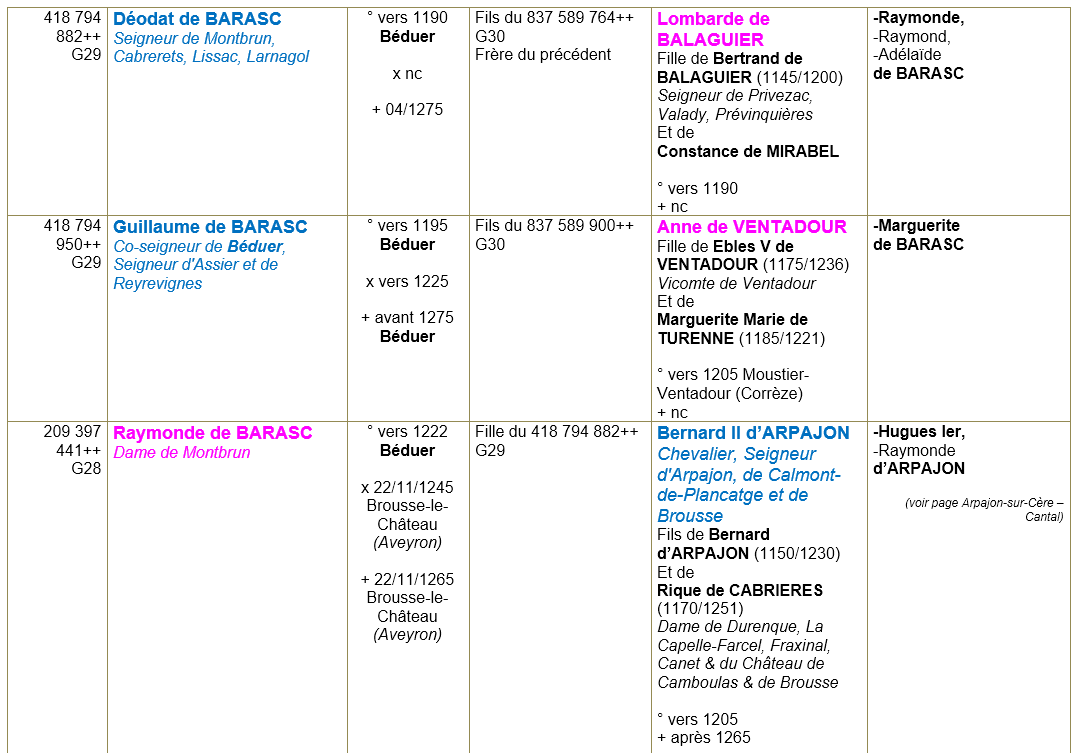

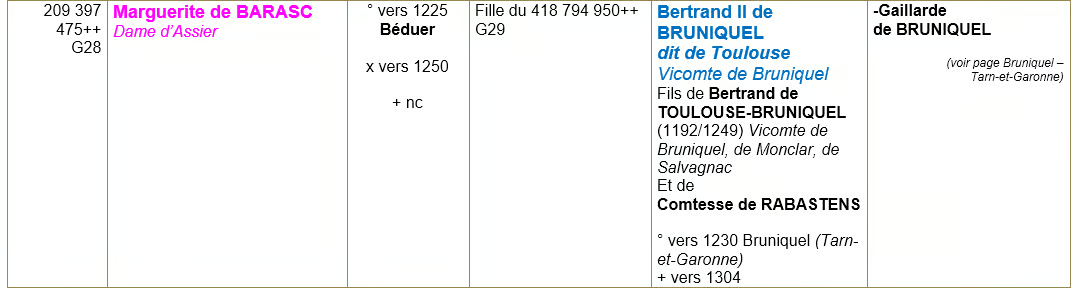

La Famille de Barasc, barons quercynois

Barasc est un prénom à l'origine fort répandu dans la région de la vallée du Célé où commence l'Histoire de la Famille.

Dieudonné Ier dit Dorde de Barasc (1025/1095) est l'un des fondateurs de la dynastie ; chevalier croisé, il meurt en Terre Sainte lors de la 1ère croisade (1095-1099).

Puis suivent de pères en fils :

Pierre Ier de Barasc (1055/1096), qui accompagne son père en Terre Sainte ou il meurt également ; Pierre II de Barasc (°1080) ; Géraud de Barasc (1110/1150) ; Arnaud Ier de Barasc (1140/1195), époux d'Aygline, attesté en 1181 dans le Cartulaire de l'Abbaye d'Aubazine, en compagnie de Frotard de Thémines, et en 1193 dans l'acte de cession de Rocamadour aux moines de Tulle par l'abbaye Saint-Pierre de Marcilhac-sur-Célé ; Déodat de Barasc (1190/1275) reçoit en don l'avouerie de l'Abbaye de Marcilhac ; son

Pierre Ier de Barasc (1055/1096), qui accompagne son père en Terre Sainte ou il meurt également ; Pierre II de Barasc (°1080) ; Géraud de Barasc (1110/1150) ; Arnaud Ier de Barasc (1140/1195), époux d'Aygline, attesté en 1181 dans le Cartulaire de l'Abbaye d'Aubazine, en compagnie de Frotard de Thémines, et en 1193 dans l'acte de cession de Rocamadour aux moines de Tulle par l'abbaye Saint-Pierre de Marcilhac-sur-Célé ; Déodat de Barasc (1190/1275) reçoit en don l'avouerie de l'Abbaye de Marcilhac ; son  frère, Arnaud II de Barasc (1165/1235), prête serment le 12 juin 1214 à Simon de Montfort (1164/1218, portrait de droite), chef de la croisade des Albigeois, attitude tactique car il passe en 1219 dans le camp de son suzerain, le comte de Toulouse, en 1230, il fonde l'hôpital et le monastère de Poujoulat ; Ses fils, Arnaud III de Barasc (1215/1268), Déodat II et Guillaume de Barasc (1195/1275) participent en 1219 à la défense de Toulouse assiégée par le roi Louis VIII dit Le Lion (1187/1226, portrait de gauche), aux côtés de Raymont VI de Toulouse (1156/1222).

frère, Arnaud II de Barasc (1165/1235), prête serment le 12 juin 1214 à Simon de Montfort (1164/1218, portrait de droite), chef de la croisade des Albigeois, attitude tactique car il passe en 1219 dans le camp de son suzerain, le comte de Toulouse, en 1230, il fonde l'hôpital et le monastère de Poujoulat ; Ses fils, Arnaud III de Barasc (1215/1268), Déodat II et Guillaume de Barasc (1195/1275) participent en 1219 à la défense de Toulouse assiégée par le roi Louis VIII dit Le Lion (1187/1226, portrait de gauche), aux côtés de Raymont VI de Toulouse (1156/1222).

A cette époque, La Famille de Barasc, frères ou cousins, sont seigneurs de Béduer, Montbrun, Cabrerets, Lissac, Larganol... Ils ont également des fiefs en Rouergue, mais leurs possessions sont principalement localisées dans un triangle Figeac-Assier-Cabrerets.

En 1287, deux branches de la Famille apparaissent : celle de Raymond de Barasc qui comprend Cabrerets, Larnagol sans La Toulzanie, Saint-Martin-Labouval et Cénevières, et celle d'Arnaud de Barasc, seigneur de Béduer, Carayac, Boussac...

Comme dans toutes les Familles nobles de l'époque, de nombreux fils et filles de la Famille de Barasc sont hommes ou femmes d'église :

Géraud de Barasc (+1250) est élu en 1236 évèque de Cahors ; Guillaume de Barasc, fils du précédent, est chanoine en 1250 ; Guillaume de Barasc, fils d'Arnaud, est archiprêtre de Saint-Cirq-Lapopie en 1308 tandis qu'une fille, Gria de Barasc, est prieure de Lissac ; Dorde de Barasc est prieur de Vailhoures (en Rouergue) en 1329 ; Un autre Dorde de  Barasc est pourvu de la Commanderie de Palhes, du diocèse de Mende, en 1398 ; Bertrand de Béduer est sénéchal de l'évèque Bertrand de Cardaillac à la Cour du Pape....etc...

Barasc est pourvu de la Commanderie de Palhes, du diocèse de Mende, en 1398 ; Bertrand de Béduer est sénéchal de l'évèque Bertrand de Cardaillac à la Cour du Pape....etc...

La Famille s'illustre pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453) : Dorde de Barasc, châtelain de Gignac en 1346, reprend en 1363 Saint-Cirq-Lapopie alors occupé par les Anglais, ce qui lui vaut une récompense des Consuls de Cahors. En 1369, il participe à la défense de la ville révoltée contre Edouard de Woodstock dit le Prince Noir (1330/1376, portrait 2 de droite). En 1371, il négocie une trêve avec Bernardon de la Salle (1339/1391) qui occupe Figeac, puis en 1373 participe à une ligue anti-anglaise de seigneurs quercynois.

Le dernier Barasc, Déodat de Barasc (1458/1552), fils de Déodat de Barasc (1420/1488) et de Claude de Balzac d'Entraygyes, meurt en combattant les Protestants en 1552.

Au XVIème siècle, la seigneurie de Béduer passe par héritage aux Familles de Narbonnès puis aux Lostanges de Saint-Alvère (voir § Patrimoine, le Château). La lignée de Barasc, après cinq siècles d'une histoire intimement liée à celle du Quercy, disparait.

Chroniques et légendes quercynoises

Autrefois, les contes et légendes, les plus anciennes histoires, les croyances populaires, les récits sans origine connue, qui font partie intégrante de la culture populaire du Quercy, sont racontés et transmises de générations en générations, durant les longues soirées hivernales où les familles se réunissent autour de la cheminée.

La fille muette (La filha muda)

Isabelle est une jeune bergère de Marcilhac. Elle est muette, ses parents l’élèvent dans la foi catholique. Elle garde le troupeau de brebis familial tous les jours au lieu-dit Paillès. Un jour, une belle dame lui apparaît (la sainte Vierge) et lui demande de lui donner une brebis. Du coup la fillette est guérie et se met à parler. Ses parents, ravis du miracle, sont d’accord pour offrir une brebis à cette dame mystérieuse. Mais la brebis qu’elle choisit… c’est la bergère ! Le lendemain, on retrouve la fillette morte, dans la main elle serre une lettre que personne ne peut lui prendre, sauf son père. Il la lit. C’est un message de la sainte Vierge qui demande à ce qu’une chapelle soit construite à l’endroit des apparitions.

(Légende indiquant l’origine du pèlerinage de Notre-Dame de Paillès, commune de Marcilhac-sur-Célé).

Le saut de la Mounine

Cidoine, un ermite sur le chemin du retour de Saint-Jacques-de-Compostelle, s’installe dans une grotte dans la falaise, dans la vallée du Lot, près de Montbrun. Il est accompagné d’une guenon, en occitan une “mounine”.

Il est bientôt accepté par une bonne partie de la population, qui vient lui apporter des victuailles. Parmi ses visiteurs fréquents se trouvent Ghislaine, fille du seigneur de Montbrun, et Renaud, fils du seigneur de Gaïfié, qui bientôt s’entichent l’un de l’autre.

Monsieur Ogier, seigneur de Montbrun, ne voit pas d’un bon oeil la tendresse que sa fille Ghislaine développe bientôt pour Renaud, fils de son grand ennemi, le seigneur de Gaïfié. Aussi Ogier dit à sa fille Ghislaine : “Je préfère te voir sauter du roc au moine plutôt que tu épouses ce garçon”.

Malheureuse, Ghislaine se confie et demande conseil à l’ermite Cidoine, qui imagine alors un stratagème. Il sacrifie sa guenon à laquelle il a passé les habits de Ghislaine, et la jette du haut de la falaise. Le seigneur Ogier, à qui l’on apporte les vêtements tachés de sang, croit sa chère Ghislaine morte.

Cidoine fait ensuite éclater la vérité et révéle au seigneur de Montbrun que sa fille Ghislaine est encore en vie. C’est ainsi qu’il accorde alors sa bénédiction aux amoureux et que les fiançailles sont bientôt célébrées.

L'ermite Saint-Namphaise

Dans les temps anciens, à la fin du VIIIème siècle, un homme de foi nommé Namphaise vit sur les causses du Quercy. Cet acolyte de Charlemagne, fatigué de la guerre, choisit de mener une vie d’ermite, consacrée à la prière et à l’aide aux paysans de la région. Désireux de les protéger contre la sécheresse, Namphaise creuse des lacs pour récolter l’eau.

Mais le Diable, jaloux de tant force et haineux contre tant de vertu, déchaîne un taureau enragé qui encorne Namphaise à mort. Dans ses derniers souffles, l’ermite, aidé par Dieu, lance son marteau aux cieux. Ce dernier retombe à plusieurs lieux de là, sur Caniac-du-Causse, pour désigner ou Namphaise souhaite sa sépulture.

Il se dit encore aujourd’hui que les reliques de ce saint ermite guérissent les épileptiques et offrent la fécondité à toute femme qui passe sous son reliquaire.

Patrimoine

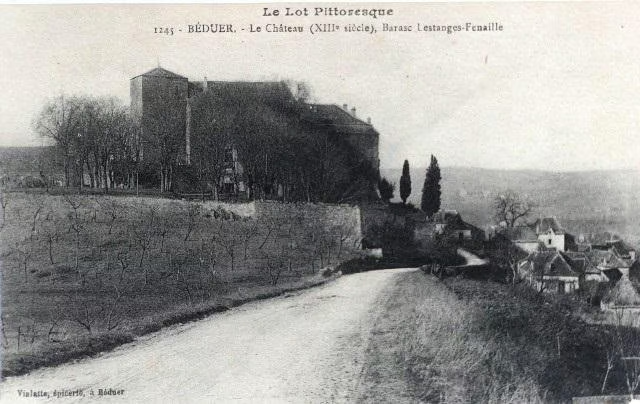

Le château

Il est édifié au XIIème siècle par la Famille de Barasc, dont le premier représentant connu, Dieudonné de Barasc, est mentionné dans les écrits, dès la fin du XIème siècle, en possession du fief de Béduer.

Perché sur un coteau, il occupe une position stratégique au-dessus de la vallée du Célé.

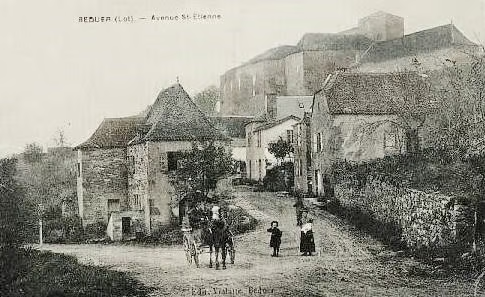

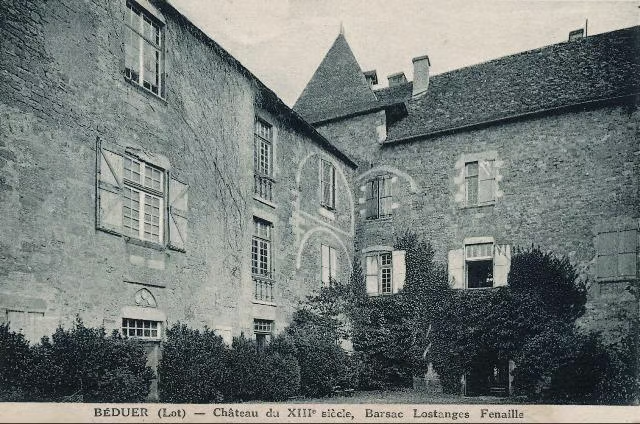

Son donjon du XIIIème siècle, avec sa fenêtre à trois baies et colonnettes, domine une vaste demeure disposée autour d’une cour intérieure. Il conserve de l'époque romane un puissant donjon carré, surplombant encore un imposant logis composé de quatre corps de bâtiment. La forteresse médiévale a été maintes fois restaurée et remaniée aux XVème, XVIème et XVIIème siècles, au fil des guerres et des différentes Familles seigneuriales qui s'y succédent.

Au XIVème siècle, les Etats Généraux du Quercy s'y tiennent à trois reprises dans la grande salle du château qui porte aujourd’hui en souvenir le nom de salle des Etats.

Epargné par la Guerre de Cent Ans, le château tombe un temps, pendant les Guerres de Religion, aux mains des protestants.

Aujourd'hui, il ne subsiste pas grand-chose du château médiéval du XIIème siècle de la Famille de Barasc : le donjon et la tour.

Le donjon sans contreforts, haut de 60 m, n'a pu être sauvé à la Révolution qu'en diminuant sa hauteur d'une vingtaine de mètres. Il en subsiste le rez-de-chaussée qui n'a aucune ouverture à l'origine, surmonté de deux salles. La première est percée de meurtrières, la seconde a une fenêtre ternée sous un arc de décharge.

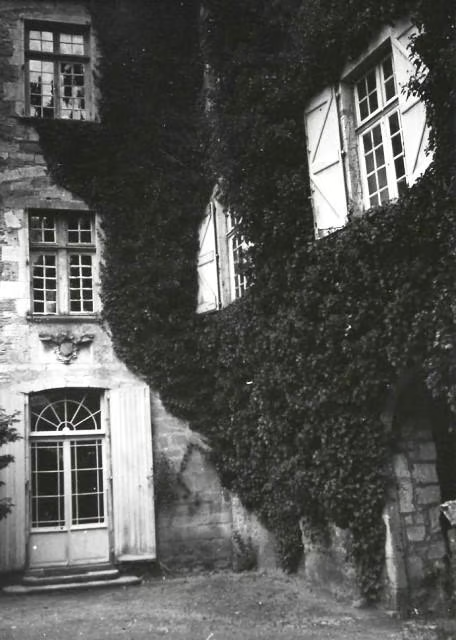

L'ensemble des logis est modifié ou construit au XVIIème siècle. Ils entourent une cour ouvrant sur la vallée du Célé. La façade Sud conserve les éléments les plus anciens de l'édifice, le donjon et l'ancien beffroi à droite de l'entrée. Le porche d'entrée est à bossage. Un portail permet l'accès à la cour, il porte les traces de l'ancien pont-levis. Au-dessus se trouvent des armoiries.

À l'intérieur, l'ancienne cuisine et la grande salle des Etats, ainsi qu'une belle cheminée sur laquelle sont sculptés les blasons de Déodat de Barasc (1390/1460) et d'Antoinette de Gimel (1405/1470), de son fils Déodat de Barasc (1427/1489) et de Claude de Balzac d'Entraygues, son épouse, sont visibles. Le plafond de la salle est décoré de poutres polychromes.

Le porche et les façades ainsi que la toiture du donjon sont inscrits aux Monuments Historiques en 1973.

Les propriétaires du château après la Famille de Barasc :

En 1594, le château et la seigneurie de Béduer deviennent la propriété de Jean de Narbonès (+1602), époux en 1568 de Jeanne de Luzech (+1610). Après la mort de son époux, cette dernière se remarie vers 1600 avec Louis François de Lostanges (1580/1618), seigneur de Saint-Alvère, qui devient baron de Béduer. Devenu veuf, il se remarie en 1610 avec Jeanne de Marqueyssac de Saint-Pantaly (1589/1643), dame de Saint-Pantaly et d'Ans, baronne de Bruzac. Leur fils, Jean Louis de Lostanges (1611/1678), comte de Béduer, est marié à Françoise de Gourdon de Genouillac. Lui succède, François Louis de Lostanges (+1692), marquis de Béduer, époux de Marie Renée Ménardeau (+1719). Les 11 enfants du couple entrainent bien des problèmes d'argent : pour équiper ses garçons qui partent à l'armée (4 sont tués sur les champs de bataille), pour tenir son rang à Versailles ou pour la vie à Béduer où les habitants refusent de payer les droits seigneuriaux... Suivant les avis des Consuls, il fait saisir en 1668 les revenus du monastère de Lissac qui lui appartient ; mais la prieure du monastère (une de Lostanges pourtant) lui intente un procès au Parlement de Toulouse affirmant qu'elle n'a pas de quoi faire subsister ses religieuses tant qu'elle ne rentre pas en possession de ses revenus.

Henri de Lostanges (1755/1807), époux en 1786 d'Adélaïde Pauline Constantine de Vintimille du Luc (1767/1828), est le dernier gouverneur et sénéchal de Quercy.

La Famille de Lostanges reste seigneur de Béduer jusqu'à la Révolution Française mais sa fortune diminue et le château est finalement vendu en 1874 aux sœurs de la Sainte-Famille qui y ouvre une école pour les enfants du village. Ne pouvant en assumer la charge financière, les moniales re-cèdent le château aux Lostanges qui le vendent en 1886 à Paul Colrat de Montrozier (1830/1920).

La Famille de Lostanges reste seigneur de Béduer jusqu'à la Révolution Française mais sa fortune diminue et le château est finalement vendu en 1874 aux sœurs de la Sainte-Famille qui y ouvre une école pour les enfants du village. Ne pouvant en assumer la charge financière, les moniales re-cèdent le château aux Lostanges qui le vendent en 1886 à Paul Colrat de Montrozier (1830/1920).

En 1887, Maurice Fenaille (1855/1937, portrait de gauche) épouse la plus jeune des filles, Marie Eugénie Delphine Lucie Colrat de Montrozier. Il a fait fortune dans l'industrie pétrolière et consacre une partie de sa fortune à sauver le château de Montal. Il achète le château de Béduer à son beau-père en 1911 et le restaure.

En 1887, Maurice Fenaille (1855/1937, portrait de gauche) épouse la plus jeune des filles, Marie Eugénie Delphine Lucie Colrat de Montrozier. Il a fait fortune dans l'industrie pétrolière et consacre une partie de sa fortune à sauver le château de Montal. Il achète le château de Béduer à son beau-père en 1911 et le restaure.

En 1939, sa veuve vend le château à une femme de lettres, Jeanne Loviton (1903/1996, portrait de droite), plus connue sous son nom de plume Jean Voilier, née Jeanne Louise Anne Élisabeth Pouchard, de père inconnu. Sa mère, Juliette Louise Pouchard, artiste connue sous le nom de Denise Fleury, épouse en 1913 l'éditeur Ferdinand Loviton (+1942) qui reconnaît Jeanne la même année. Elle reste propriétaire du château jusqu'en 1985.

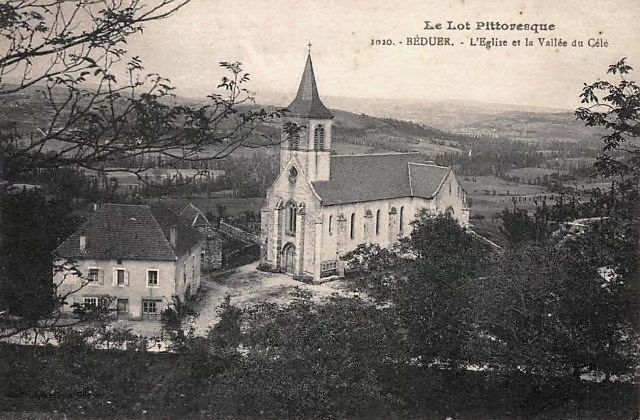

L'église Saint-Etienne

Elle est mentionnée dès le XIIIème siècle, comme l’une des deux paroisses historiques du village.

L'église Saint-Pierre

Elle est devenue la paroisse principale et continue d’accueillir les fidèles et les visiteurs.

Les dolmens

Une dizaine sont présents sur le territoire de la commune, ils témoignent de la présence de l’homme dès le Néolithique : dolmens de Combes-Salgues, de Leï-Barto, de Martignes, des Baillères, de Sabin, des Garrigues, des Justices (3 dolmens), du Cloup de Coutze, du Mas-Perdut, du Pech de la Roussille.

Des traces d’habitats gallo-romain sont trouvées, au lieu-dit Saint-Pierre, près d’un gué qui permet de franchir le Célé.

Evolution de la population

Les personnages liés à la commune

Henri Descremps (1746/1826), magicien français.

Fils de Jean Decremps, notaire royal à Figeac, et de Marie Taillade, il est l'auteur de La Magie blanche dévoilée, qui dresse une liste des premières techniques de tricherie, comme les faux mélanges, les sauts de coupe, la donne en second... Il est juriste, mathématicien et licencié en Droit, attaché à l'Ambassade de France auprès de la Cour d'Angleterre en qualité de secrétaire interprète avant de revenir en France en 1783.

Augustin Boutaric (1885/1949), physicien et chimiste français.

Fils d'instituteur, il est major de l'Agrégation de Sciences Physiques en 1908. Il est ensuite professeur à la Faculté des Sciences de Dijon, où il effectue toute sa carrière. Il est également membre de Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon. Invalide de guerre, il est décoré de la Légion d'Honneur en 1923.

Il est l'arrière-arrière-arrière-petit-neveu d'Henri Descremps

Famille David-Weill pendant la seconde Guerre Mondiale de 1939-1945, cette Famille de banquiers (Banque Lazard) trouve refuge au château de Béduer.

Mes ancêtres de Béduer

Carte de Cassini

Sources

Blogs, sites, photographies, livres, revues et journaux... : Wikipedia ; Un Jardin dans la Falaise ; Le portail internet du Quercy.

Date de dernière mise à jour : 02/11/2025