Joncels

Commune rurale à habitat dispersé, ce petit village médiéval est construit autour d'une abbaye bénédictine et de son abbatiale fortifiée, Saint-Pierre-aux-Liens, véritable forteresse à l’intérieur de la place-forte.

Commune rurale à habitat dispersé, ce petit village médiéval est construit autour d'une abbaye bénédictine et de son abbatiale fortifiée, Saint-Pierre-aux-Liens, véritable forteresse à l’intérieur de la place-forte.

Classé village d´Intérêt supérieur, le village est une halte pour les pèlerins qui se rendent à Saint Jacques de Compostelle en venant de Lodève.

Les communes limitrophes sont : Ceilhes-et-Rocozels, Roqueredonde, Les Plans, Lunas, Avène.

Toponymie

Le nom dérive du latin juncum + suffixe diminutif ellum el = petit jonc.

Le village se nomme : Abbas S. Petri Juncellencis monasterii en 817 ; ex monasterio Juncellensi en 909 ; S. Petri Joncellos en 961 ; Monachos de Joncellos en 978 ; Vinas de Joncels en 1059 ; Juncellenses en 1122 ; Monasterium S. Petri de Juncellis en 1216 ; Vicarius de Jussellis, abbas Jusellensis en 1323 ; Abbe de Jaucelz en 1571 ; Jaucelz en 1626 ; Jaussels en 1759 ; Joncels en 1770.

Héraldique

Héraldique

Les armoiries de la commune se blasonnent ainsi : De sinople, au pairle losangé d'or et de sinople.

Hydrographie

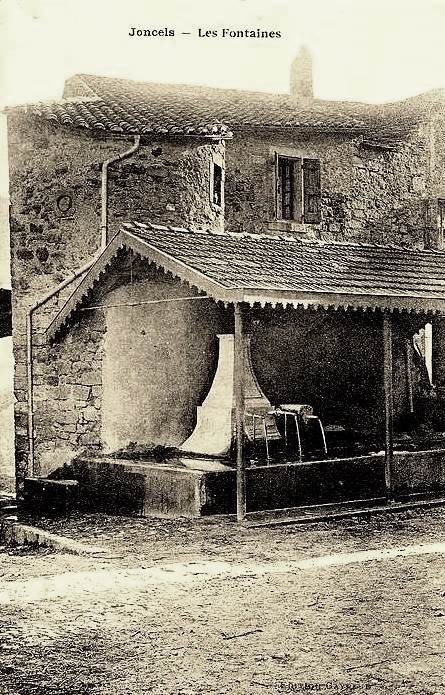

La commune est drainée par l'Orb, le Graveson, la Tès, les ruisseaux d'Arnoye, de Lamalou, de Sourlan, de Tirounan et par divers autres petits cours d'eau.

Incluse dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, la commune possède un patrimoine naturel remarquable avec trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Histoire

Histoire

En 851, Pépin II d'Aquitaine (823/864, portrait de droite) érige le monastère en Abbaye Royale.

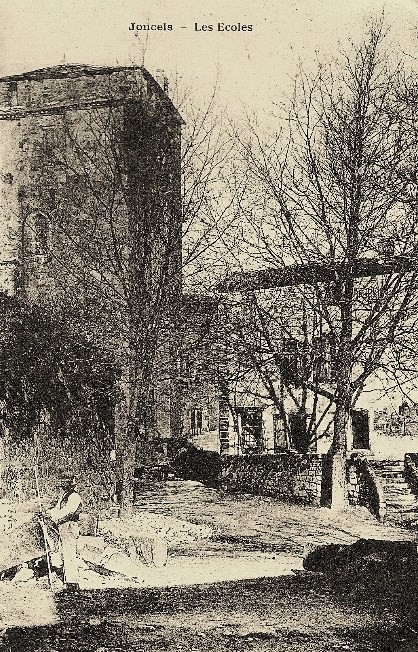

Au XIème siècle, comme pour la plupart des abbayes languedocienne, le village de Joncels se développe autour du monastère, regroupant familiers et artisans.

En 1321, Guillaume V Frédol, évêque de Béziers de 1313 à 1349, promulgue à la demande de Jacques Duèze, pape Jean XXII (1244/1334) des statuts de réformation, visant tant l'abbé que les moines de l'abbaye de Joncels, pour remédier aux désordres qui se sont introduits dans l'abbaye.

Patrimoine

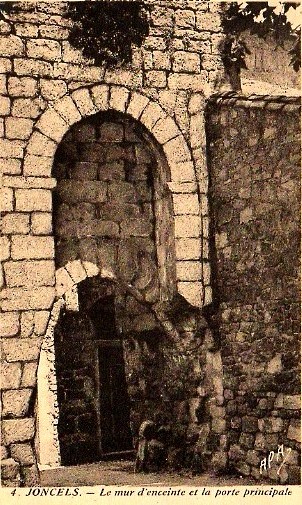

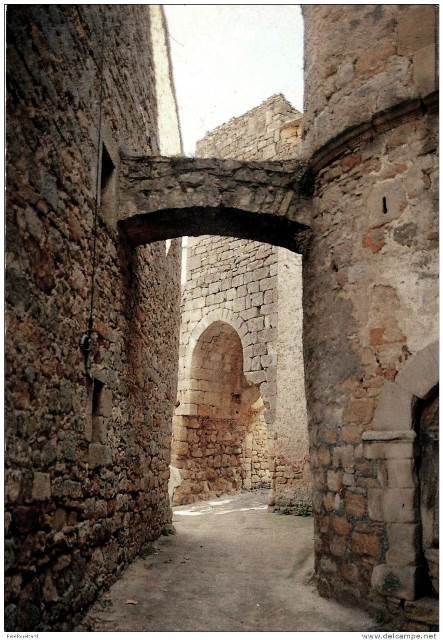

Plusieurs sites sont classés étudiés ou inscrits aux Monuments Historiques comme les fortifications d'agglomération du XIIème siècle, plusieurs maisons dont celle du forgeron du XVIIème siècle, la ferme du lieu-dit Cabriérette du XVIIème siècle, les croix de chemin de Joncels et de Valayrac…

L’Abbaye Bénédictine Saint-Pierre-aux-Liens

Elle est le plus ancien monastère de la région. Son histoire est mal connue, très peu de documents la concerne et son cartulaire est perdu.

Elle est le plus ancien monastère de la région. Son histoire est mal connue, très peu de documents la concerne et son cartulaire est perdu.

En 817, un décret du roi d'Aquitaine puis empereur d'Occident, Louis Ier dit le Pieux (778/840, image de droite), nomme le monastère de Joncels et l'exempt de contributions envers le roi, ce qui autorise à penser que sa fondation date du début du IXème siècle.

En 851, le roi Pépin II d’Aquitaine (823/864) prend le monastère et ses appartenances sous la protection royale et permet à l’abbé Benoit de reconstruire sur de plus vastes dimensions.

En 851, le roi Pépin II d’Aquitaine (823/864) prend le monastère et ses appartenances sous la protection royale et permet à l’abbé Benoit de reconstruire sur de plus vastes dimensions.

Initialement indépendante, elle est réunie en 909 à l'Abbaye de Psalmodi dans le Gard, redevient indépendante en 1139 pour être unifiée en 1366 par le pape Urbain V, Guillaume Grimoard (1310/1370, image de gauche) à l'abbaye Saint-Victor de Marseille.

Sous la protection de Saint Fulcran, évèque de Lodève de 949 à sa mort en 1006, elle connait une grande prospérité avec 28 églises sous sa dépendance.

Sous le règne du roi Charles V dit Le Sage (1338/1380, portrait 2 de droite), elle tombe dans les mains des grandes compagnies qui dévastent le Languedoc. En 1379, elle est occupée par Benoit Chapparel (les Batards des Savoie, de Landorre et de Pérulle),  chef de compagnie, et ses soudards.

chef de compagnie, et ses soudards.

En 1562, durant les Guerres de Religion, le monastère tombe au pouvoir de Claude de Narbonne, capitaine des troupes huguenotes, il est saccagé et ses archives brûlées. En 1586, il souffre encore de la guerre entre les ducs Guillaume II de Joyeuse (1520/1592) et Henri Ier de Montmorency-Damville (1534/1614, portrait 2 de gauche).

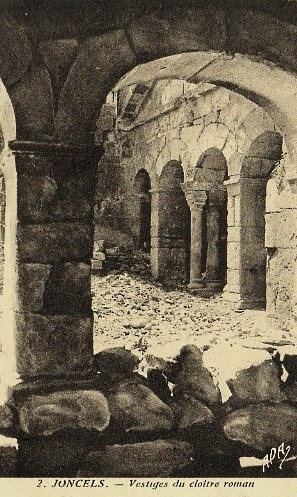

Les moines ne vivent plus en commun dans l’enceinte du monastère mais séparément dans des maisons du village, la vie et la discipline monastiques disparaissent. Le monastère perd progressivement son indépendance et ses richesses et tombe en ruine.

Il est restauré au XVIIème siècle avant de devenir église paroissiale à la Révolution Française en remplacement de l’église antique Saint-Félix, les bâtiments conventuels sont démantelés et vendus à des particuliers.

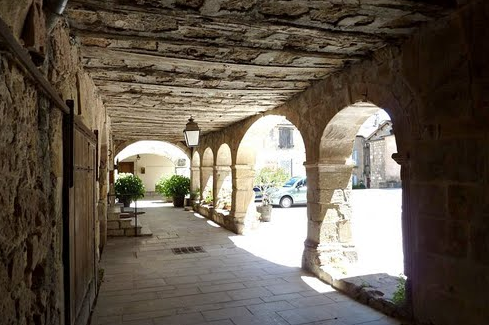

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Benoît, le cloître et la galerie

L’église abbatiale conserve un haut chevet carré fortifié dont la maçonnerie en pierre de taille, assemblée en grand appareil, est percée de grandes baies de style ogival logées sous d'immenses arcs de décharge.

La place au Nord de l'église conserve les vestiges de l'ancien cloître roman en grès rose : la galerie Ouest, qui alterne piliers et colonnettes géminées à chapiteaux sculptés, remonte au XIIème siècle tandis que la galerie Nord, beaucoup plus sobre, date du début du XVIIIème siècle.

Après avoir fait l'objet d'une inscription au titre des Monuments Historiques en 1926 et d'une radiation en 1938, l'église, le cloître et la galerie font à nouveau l'objet d'une inscription depuis le 1er septembre 1988.

Le retable en bois doré de l'église, date du XVIème siècle. Un groupe sculpté dans du noyer du XVIIIème représente Saint-Michel terrassant Lucifer. Une chapelle est dédiée au centurion romain Saint-Benoît, mort en martyr en 303. Ses reliques sont vénérées à Joncels depuis 1733.

Le monastère orthodoxe Saint-Nicolas de la Dalmerie

Le monastère orthodoxe Saint-Nicolas de la Dalmerie

Installé dans ce hameau, à proximité de la source de l'Orb, depuis 1965, ce monastère est incardiné dans la métropole grec orthodoxe de France (patriarcat œcuménique de Constantinople), sous l’omophore de Mgr Jérémie, métropolite de France et exarque du patriarche œcuménique pour la Péninsule Ibérique.

Depuis 2001, les moines ont entrepris un grand travail de défrichage et de remise en valeur des terres à l’abandon, en vue d'une autonomie en production fourragère. Ils ont remis en culture plus de 30 ha de terres, maintenant labourables et cultivables, après une cinquantaine d’année d’abandon.

Le reste des terres agricoles est constitué de landes et de garrigues particulièrement propices à la pâture des chèvres. Les moines vivent du travail de leurs mains, pour subvenir à leurs besoins, ils élèvent un troupeau de chèvres, transformant la totalité de la production laitière en fromages au lait cru.

La villa Issiates

Dans un texte de la seconde moitié du XIème siècle, mais daté de l'an 806/807, la villa Isiates est mentionné pour la première et dernière fois. Ce texte, conservé dans le cartulaire de Gellone, est une longue énumération des Biens donnée à la jeune abbaye depuis sa fondation et transcrite à l'initiative de l'Abbé Juliofredus.

La localisation d'Isiates à Joncels a donné lieu à une légende :

Elle met en scène le terrible baron Issiates de Mourcoirol qui s'éprend d'une jeune et belle bergère. Celle-ci préfère se jeter dans le vide plutôt que de céder aux avances du rustre. Sans le vouloir, le baron se jette lui-aussi du haut du rocher, mais cédant à la pénitence, il revient à la vie, se fait pèlerin et fonde le monastère de Joncels près d'une source jaillissant dans les joncs : Joncs-Cella.

Plus récemment, Isiates a retrouvé un nouveau lustre en devenant Cella Issiates et en donnant son nom à une fameuse auberge pour pèlerins sur le chemin vers Compostelle.

Aujourd’hui, une maison nommée villa Issiates, située au cœur du village médiéval, est un gîte.

L’ancienne gare

Elle est établie à 373m d'altitude sur la ligne de Béziers à Neussargues, entre les gares de Lunas et des Cabrils.

La Compagnie des Chemins de Fer du Midi met en service cette halte à Joncels en 1876.

En novembre 1899, le projet d'agrandissement de la halte en vue de l'ouverture au service des voyageurs avec bagages et des messageries est décrété. La maison du garde-barrière est agrandie en 1900.

En 1912, une demande de transformation de la halte en gare ouverte à la petite vitesse est refusée par manque de moyens financiers.

Aujourd’hui, le trafic est terminé et le bâtiment est réaffecté en domicile privé.

Personnages liés à la commune

Kazimieras Peciukevicius, Lituanien, quitte les rives de la Baltique chaque année pour celles de la Méditerranée. Il est sculpteur sur bois inspiré de la tradition lituanienne, sa fille Giedre Ivinskas, peintre, tous deux propriétaires de la villa Issiates aussi appelée l’auberge aux bois sculptés ou ils exposent leurs œuvres.

Kazimieras Peciukevicius, Lituanien, quitte les rives de la Baltique chaque année pour celles de la Méditerranée. Il est sculpteur sur bois inspiré de la tradition lituanienne, sa fille Giedre Ivinskas, peintre, tous deux propriétaires de la villa Issiates aussi appelée l’auberge aux bois sculptés ou ils exposent leurs œuvres.

L’histoire de ce grand-père octogénaire qui descend d'une famille juive de Pologne émigrée au XIXème siècle à Brooklyn, nous fait voir autrement les créatures un peu monstrueuses, ricanantes, effrayées, sculptées dans le bois de châtaignier. Rentrée au pays après avoir hérité d'une grande ferme, la famille s'y retrouve prisonnière à la suite de la Seconde Guerre Mondiale. La Lituanie, occupée par les allemands qui y pourchassent les juifs et les éliminent, tombe sous le joug stalinien en 1945. Kazimieras Peciukevicius entre alors en résistance et avec des milliers de partisans vit dans la forêt et combat les troupes soviétiques pendant 13 ans.

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux dits et écarts

En 1761, la communauté de Joncels a pour dépendances : Jausselet, la Brissière, la Flaissière, Cabrières, Valairac, Mas de Naye (neuf), Abeivals, La Dalmarie, Trossepa, Sourlan, Escabrils, la Blaquière, Sauvaniac (Salvagnac), Vides. Ces trois derniers hameaux, d'après l'enquête de 1759, dépendent de la paroisse de Ceilhes, mais pour partie seulement de sa communauté.

En 1790, le hameau de Vides est rattaché à Joncels et, en l'an VI, la Blaquière et Salvagnac sont réunis à la commune de Ceilhes-et-Rocozels.

Aujourd’hui, l’orthographe des noms diffère un peu, mais l’on retrouve : Joncelets, La Boissière, La Flayssière, Cabriérettes, La Dalmerie, Sourlan, Les Cabrils, Vides, ainsi que La Caze, Le Moulin, Le Grabas, Le Castelou, Valayrac, La Baraque d’Arlès…

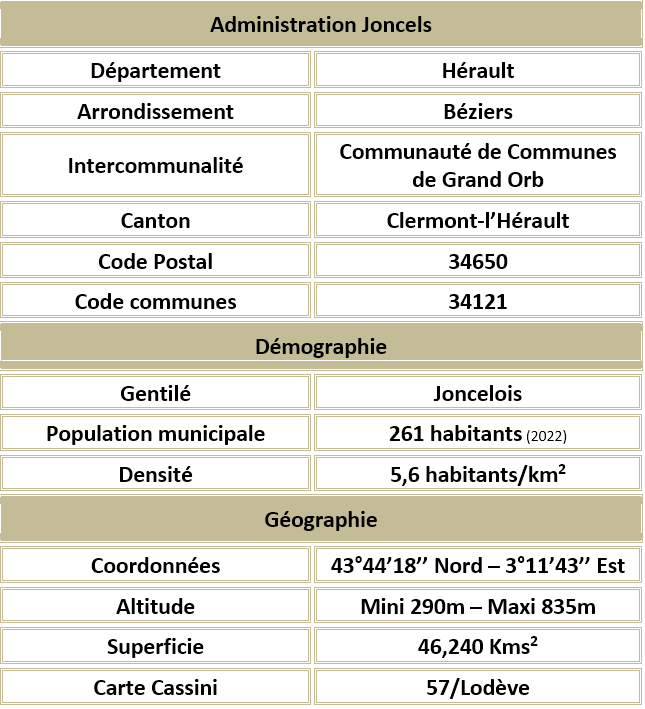

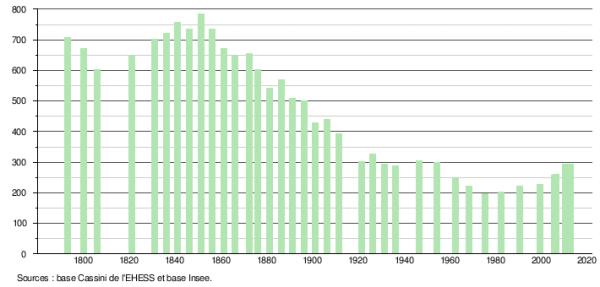

Evolution de la population

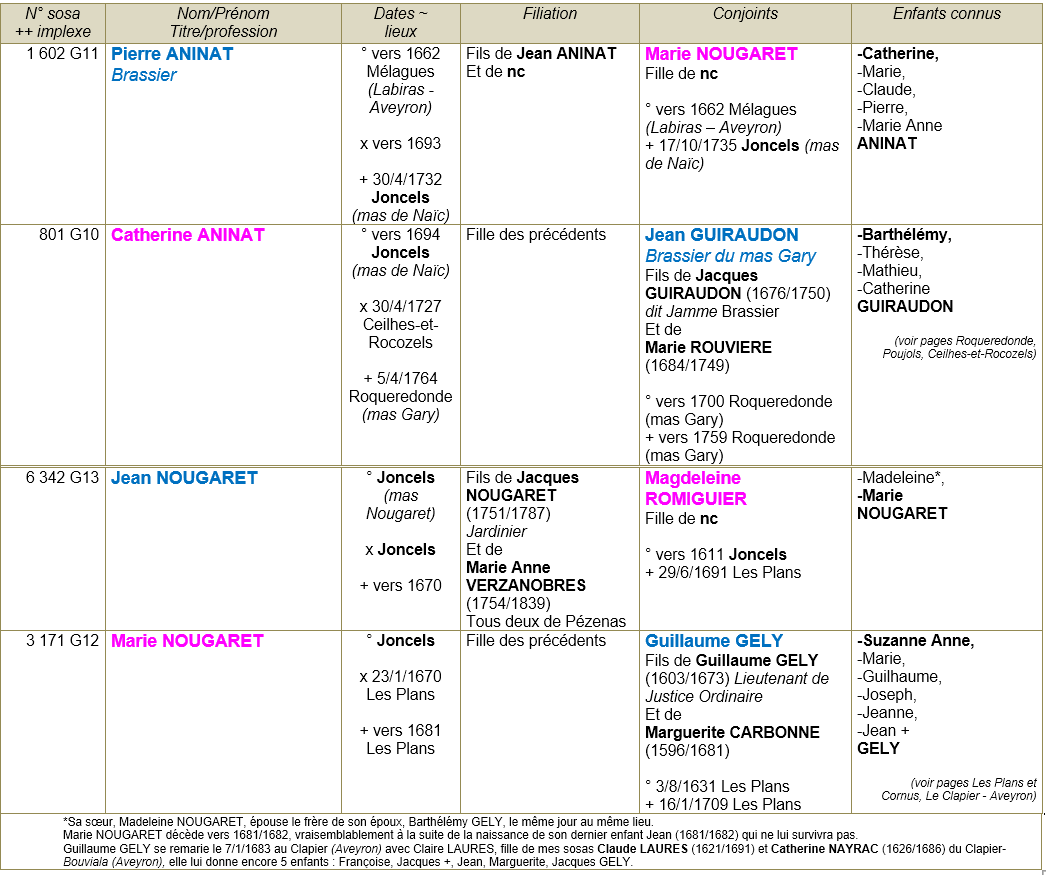

Mes ancêtres de Joncels…

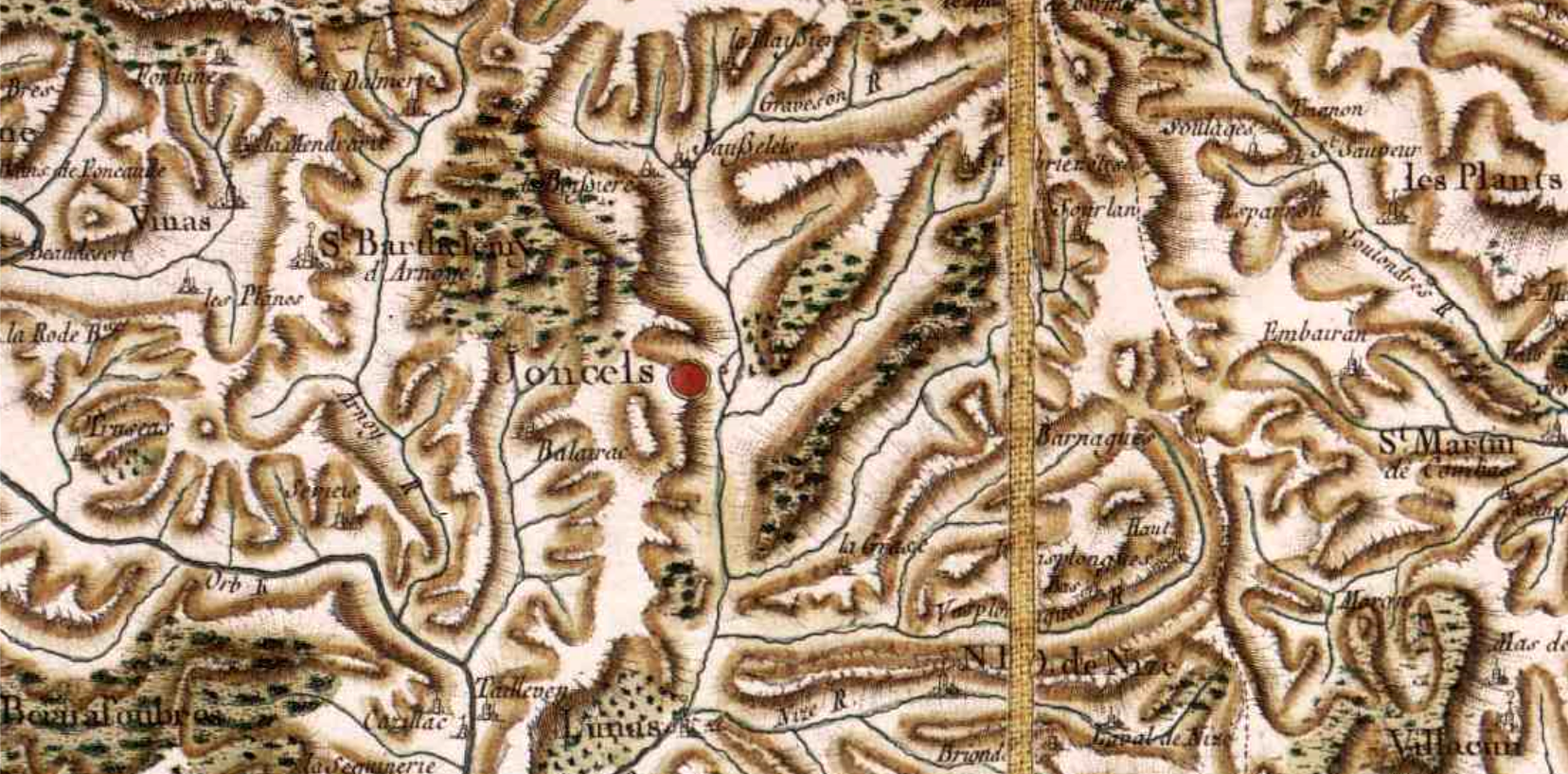

Carte de Cassini

Sources

Sites et photo : Wikipedia, Hauts cantons de l’Hérault, La Dalmerie, La villa Isiates.

Date de dernière mise à jour : 19/04/2025