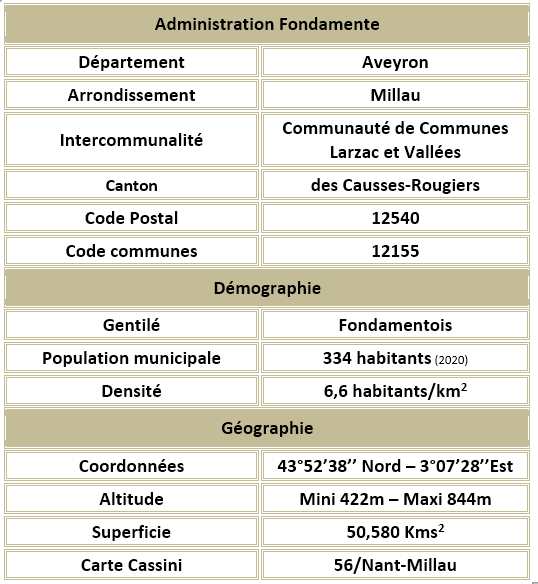

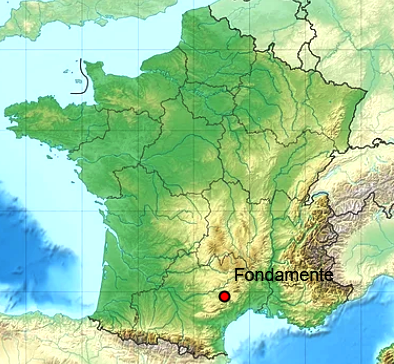

Fondamente

Sorgue ou Sorgues ? il semble que la Sorgue se trouve en Vaucluse et la Sorgues en Aveyron, mais dans ce département, il est écrit "Sorgue" sur les ponts et sur les chartes en latin et "Sorgues" à l'entrée des villages ...

Sorgue ou Sorgues ? il semble que la Sorgue se trouve en Vaucluse et la Sorgues en Aveyron, mais dans ce département, il est écrit "Sorgue" sur les ponts et sur les chartes en latin et "Sorgues" à l'entrée des villages ...

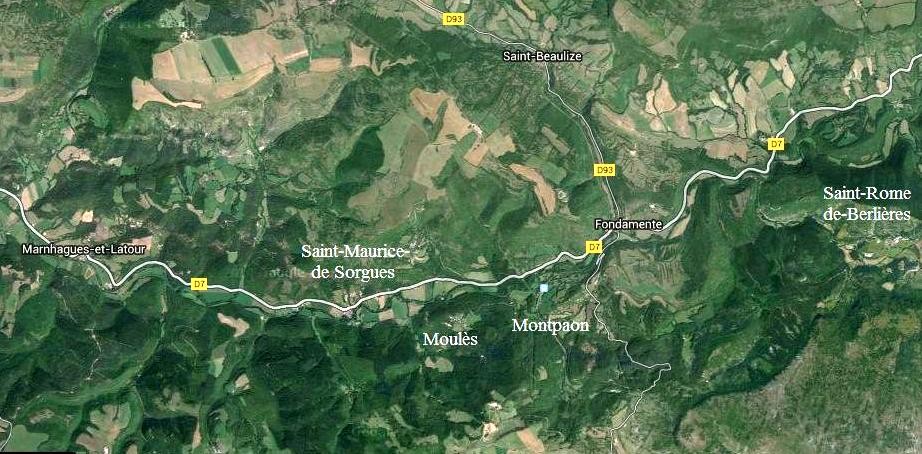

Fondamente est une commune rurale, les sommets alentour sont le Serre Pointu et Roquemaure.

Jusqu'en 1987, la commune porte le nom de Montpaon, hameau voisin bâti autour d'un château médiéval, aujourd'hui en ruines.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune de Fondamente se blasonnent ainsi :

D'azur au paon d'or surmonté de trois étoiles d'argent rangées en chef.

Hydrographie

La commune est drainée par l'Orb, la Sorgues, la Verenne, la Fousette, le Berlières, le riou Frech, le ruisseau de bourbal, le ruisseau de Bretou, le ruisseau de Canabols, le ruisseau de l'Esquine d'Aze, le ruisseau de Mas Calvi, par divers petits cours d'eau.

L'Orb, d'une longueur totale de 135 kms, prend sa source dans la commune de Cornus et se jette dans la Mer Méditerranée, après avoir arrosé 33 communes.

La Sorgues, d'une longueur totale de 46 kms, prend sa source dans la commune de Cornus et se jette dans le Dourdou de Camarès à Vabres-l'Abbaye, après avoir arrosé 7 communes.

Histoire

Histoire

Dès l'époque carolingienne, la seigneurie de Montpaon s'étend d'un seul tenant sur plus de 80km2, englobant tout le plateau du Guilhomard. La terre de Montpaon "Monte Pavone" est mentionnée au Xème siècle. Ce toponyme fait référence à l'oiseau. Il figure sur le blason de la commune.

Les hautes tours du château et son enceinte fortifiée annoncent l'importance de la forteresse féodale qui domine, surveille et taxe le charroi passant sur son grand chemin, le plus direct pour assurer le commerce entre le pays Saint-Affricain et le Pays-Bas qui a statut de route royale.

Montpaon qui lors d'un long procès est emputé d'une bonne moitié de la seigneurie dès l'aube du XIVème siècle, se voit retirer en 1987 son statut de chef-lieu de commune au profit de Fondamente.

Les seigneurs de Montpaon ne sont inféodés à personne. Ils sont sous la protection de l'évêque de Rodez au moment de la croisade contre les Albigeois et lui rendent hommage en 1213. L'indépendance prolongée de la baronnie de Montpaon s'explique par son isolement à l'extrémité du Rouergue et par les ressources importantes que le seigneur en tire : des mines sont exploitées dans les environs jusqu'au XIIIème siècle. De plus, le passage par la vallée de la Sorgues de la route, qui unit le Saint-Affricain à la voie de Millau à Lodève, procure au seigneur plusieurs avantages dont la perception d'un péage et de droit de leude (taxe sur les marchandises).

Seigneurs et gens de la noblesse

Les membres de la Famille de Saint-Maurice sont les premiers seigneurs de ce territoire qu'ils possédent dès l'origine :

Raymond de Saint-Maurice rend hommage en 1213 à Pierre de Henry, évêque de Rodez, pour tout ce qu il posséde dans le château de Montpaon. En 1230, il acquit de Déodat Cordurier plusieurs villages aux appartenances du Clapier. Les cartulaires de Sylvanès mentionnent un Raymond de Saint-Maurice vivant en 1164 et dont la femme s appelait Agnès.

Guillaume de Saint-Maurice, présumé fils du précédent, consentit une vente en 1255 et reçut quittance en 1260 des hommes de Montpaon et du Clapier. Il vivait encore en 1278, d'après un acte passé au château de Sorgues, donnant pouvoir à son fils Guillaume de retirer les seigneuries de Laval et d'Arbussel tenues par l'abbé de Joncels ainsi que le château deSaint Caprasi.

Guillaume de Saint-Maurice II, fils du précédent, rendit hommage en 1282 pour ses terres à Raymond de Calmont, évêque de Rodez, et reçut lui même hommage la même année de Déodat Gaucelin et de Bertrand Dicher, chevaliers, pour ce que le premier tenait en fief franc dans la haronnie de Montpaon et le second à La Bastide des Fonds. Montpaon relevait de l'évêque de Rodez mais les châteaux de Saint Caprazi de La Tour et de Montagnol, dont Guillaume de Saint-Maurice avait la seigneurie haute, relevaient du roi et celui de La Bastide-des-Fonds de l'évêque de Lodève. Guillaume de Saint Maurice transigea en 1285 avec Ermengarde d'Arpajon, abbesse de Nonenque. Il ne vivait plus en 1298, époque à laquelle lui avait succédé Raymond, son fils.

Raymond de Saint-Maurice II vendit en 1307 à Bernard Guiraudonis de Saint Baulize le village de La Roquette. En 1322 il fit hommage à Géraud d'Armagnac, vicomte de Creissel, pour plusieurs lieux dépendants de Cornus. Il existe d'autres hommages rendus en 1335 et 1359 par le même seigneur à Pierre, évêque de Rodez, pour la baronnie de Montpaon et ses dépendances. Raymond avait épousé Forène de La Tour dont il eut Jean qui suit et Jacquette de Saint-Maurice mariée vers 1324 à Raymond IV de Mosluéjouls auquel elle porta une partie de la seigneurie de Saint-Rome-du-Tarn qu'elle tenait de Raymond d'Auriac de la maison de Mosluéjouls qui en était coseigneur.

Jean de Saint-Maurice, damoiseau seigneur baron de Montpaon, rendit hommage en 1366 pour ses terres à Faydit d'Aigrefeuille, évêque de Rodez.

1390, Jean de Saint-Maurice vend le château et le lieu de Fondamente à Guy, seigneur de Saint-Beaulize et Saint-Jean-d'Alcapiès.

Les seigneurs de cette maison cessèrent d'occuper le château de Montpaon dans la première moitié du XVème siècle. La maison se divisa en deux branches : l'une s'établit à Plaisance et l'autre à Coudols.

La baronnie fut démembrée à la fin du XIVème siècle entre plusieurs familles : les Villespassans pour Sorgues et Canals, Guy de Saint-Beaulize, la famille Malapue puis la famille Raulet pour Montpaon, Saint-Beaulize et Fondamente.

1393, noble Guiraud Malapue est seigneur de la baronnie de Montpaon.

1403, la seigneurie appartient à Louis Malapue.

1402, Jean de Villespassans, seigneur de la Boulbène du diocèse de Castres, rend hommage à l'évêque de Rodez pour la terre de Sorgues et Canals.

La Famille Raulet occupe la seigneurie de Montpaon. Différentes orthographes : Raolet/Roullet/Rollet/Raulet se trouvent indistinctement dans les documents.

1430, Jean Raulet, écuyer, rend hommage à l'évêque de Rodez pour sa baronnie de Montpaon.

1440, Antoine Raulet, damoiseau, seigneur de Montpaon et Jalenques, fils du précédent et d'Oelipde, rend hommage pour la baronnie de Montpaon et épouse Cécile de Lescure.

1513, Jean Raulet, chevalier, baron de Montpaon et Jalenques, teste le 5 novembre 1548. Il avait épousé le 4 mars 1538, Marguerite Lisserague.

1460, Dorde Valespassens est seigneur de Sorgues.

1470, l'évêque de Rodez confirme la donation du château de Sorgues et de Canals faite par Guillaume de Villespassans à noble Pons Guillermi, seigneur de Clermont-Lodève, Brusque et vicomte de Nébouzan.

1510, la terre de Sorgues et Canals est aux mains de la famille La Roque, puis passe dans celles d'Etienne Boyer, viguier.

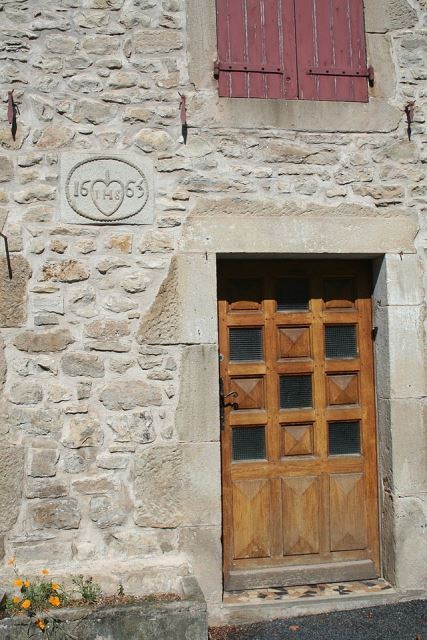

1613, Jeanne de Latour, dame de Lauglanet, malade, vend à Salomon de Faure la place et la baronnie de Montpaon. Ce dernier se titre "baron" de Montpaon. Il décède en 1653.

La Famille de Faure, seigneurs de Villespassans, d'ancienne chevalerie, reprend la baronnie de Montpaon.

Salomon de Faure, baron de Montpaon, seigneur de Saint Amansset et autres places, épouse le 24 décembre 1601 damoiselle Bernardine de Favier.

Claude de Faure, baron de Montpaon, seigneur de Saint Amansset, de Saint-Maurice, des Cartons, de Puylaurens etc... fils du précédent, fut nommé conseiller au Parlement de Toulouse. Il avait épousé le 6 novembre 1628, damoiselle Isabeau de Juges.

1653, Salomon II de Faure, fils du précédent et de Isabeau de Juges, est à son tour baron de Montpaon.

1704, François de Faure, frère du précédent, est sieur de Sorgues. Il devient baron de Montpaon, à la mort de son frère en 1704. Il fut nommé conseiller en la cour du Parlement du Languedoc en considération des services de son père et de son aïeul par lettres patentes du 27 mars 1677. Il avait épousé Louise de Carlot et mourut doyen du Parlement de Toulouse le 19 octobre 1728.

1728, Claude de Faure, troisième fils du précédent et de Louise de Carlot.

François de Faure, fils du précédent et de Rose Elisabeth de Couderc de Thurin, est marquis de Saint-Maurice et baron de Montpaon. Il fut reçu page du roi en la petite écurie le 15 avril 1778 et en sortit pour passer le 5 mars 1782 sous lieutenant dans les chasseurs des Cévennes où il servit jusqu en l786. Il épouse Anne Gabrielle de Louet de Nogaret de Calvisson, descendante de Guillaume de Nogaret, homme de confiance de Philippe IV le Bel.

Août 1789, l'Ancien Régime s'effondre, la baronnie de Montpaon disparait.

Après 1789, François de Faure prend le nom de Faure de Saint-Maurice.

(Voir : "La baronnie de Montpaon, des origines à la Révolution" par Jean-Pierre Cambon, ISBN 978-2-7466-7240-6)

Les chouans du Larzac ou les brigands du Bourg ou les chouans de l'Aveyron.

Le phénomène de chouannerie ne frappe pas seulement la Vendée, mais aussi l'Aveyron.

De Gignac dans l’Hérault, à Campagnac dans l’Aveyron, de Chanac en Lozère à Monistrol dans la Haute-Loire. Des prisons de Rodez à celles de Mende, de Florac, de Millau, de Nîmes ou de Montpellier. Des montagnes de l’Aigoual au Lévézou, du cirque de Navacelles aux causses de Sauveterre, du Noir au Larzac, dans la vallée du Tarn et ailleurs, ils sont partout et originaires de tous les villages, se jouant des autorités coincées dans leurs limites départementales. Les villes et les campagnes tremblent de leurs audaces et de leurs méfaits. Ils sont travailleurs de terre, domestiques, tisserands, fabricants de bas, cordonnier, aubergistes ou propriétaires terriens.

Ils quittent leurs foyers pour défendre la religion et le roi, mais finissent par piller et rançonner les républicains, entraînés par quelques bourgeois, nobles et prêtres exaltés pour une causse qui se perd. De la politique au banditisme, ils franchissent allègrement le pas. Ils défrayent la chronique de leur temps, mais malgré leurs pillages, leurs vols et leurs meurtres, ils sont notre pays, ils sont notre Histoire.

Saint-Maurice-de-Sorgue est en 1799 le quartier général des chouans du Larzac.

Patrimoine

L'église romane Saint Pierre du XIIème siècle.

Le château de Montpaon est détruit en 1627, sur ordre du cardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585/1642,ci-contre) comme de très nombreux châteaux forts de France. Aujourd'hui les restes du château aux formes de polygone irrégulier sont encore visibles sur les hauteurs escarpées de Montpaon. Les contreforts d'une tour rectangulaire très endommagée domine de ses ruines le reste du village, dont il ne subsiste que quelques maisons. Certaines parties de l’enceinte de fortification demeurent présentes, dont la porte d’entrée (porte Saint Jean).

Le château de Montpaon est détruit en 1627, sur ordre du cardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585/1642,ci-contre) comme de très nombreux châteaux forts de France. Aujourd'hui les restes du château aux formes de polygone irrégulier sont encore visibles sur les hauteurs escarpées de Montpaon. Les contreforts d'une tour rectangulaire très endommagée domine de ses ruines le reste du village, dont il ne subsiste que quelques maisons. Certaines parties de l’enceinte de fortification demeurent présentes, dont la porte d’entrée (porte Saint Jean).

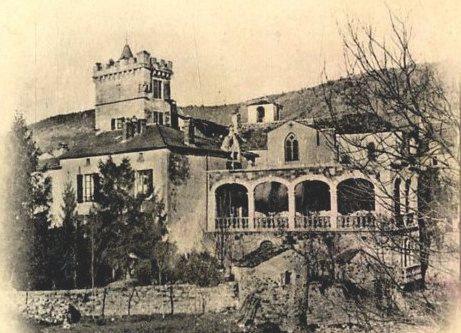

Le château de Saint-Maurice-de-Sorgues, établit dans la vallée de la Sorgues, garde un gué, puis un pont par lequel passe la route de Vabres l'Abbaye à Lodève. Ce château est le berceau de la Famille de Montpaon. St Maurice de Sorgues est en 1799 le quartier général des Chouans du Larzac.

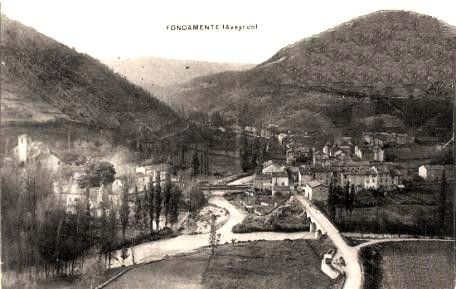

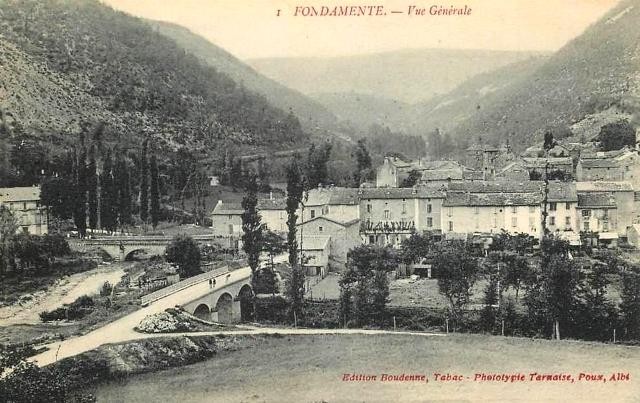

Long de plus de 61m, il comporte 8 arches : trois principales de 990m sur le lit moyen de la rivière et cinq de décharge dont quatre sur la rive gauche. Il est bâti horizontalement. Les piles sont prolongées à l'amont et aussi à l'aval par des becs triangulaires qui remontent jusqu'au parapet pour former des refuges. Une plinthe assez maigre couronne l'ensemble. La clef aval de la voûte principale rive gauche porte les armes de la France (trois fleurs de lys).

Par son allure générale et les becs de ses piles, l'ouvrage présente l'aspect d'un pont du Moyen âge. En réalité, il est construit de 1723 à 1728 (dates inscrites sur la clef de l'arche de décharge de droite), à l'initiative des évêques de Vabres à Lodève.

Une croix de pierre est posée en 1810 sur le couronnement amont du parapet au droit de la pile centrale.

Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1969.

L'édifice, en partie roman, est remanié à différentes reprises : la chapelle latérale Nord est édifiée à la fin du XVème siècle. Le clocher-refuge est bâti au-dessus de la chapelle en 1610. La tour (clocher) sert de forteresse à des révoltés en 1651 durant la guerre des Frondes. Un arrêt du Parlement de Toulouse est rendu en 1651 pour en interdire l'usage militaire.

Le presbytère est vendu sous la Révolution, mais aux dires des commissaires, il n'y a d'autres Biens Nationaux que les vases utiles et exceptés (Source : Verlaguet, Biens Nationaux).

La nef, très modifiée, ne comporte pas de contrefort extérieur et ne semble pas

La nef, très modifiée, ne comporte pas de contrefort extérieur et ne semble pas  avoir été voutée à l'origine, le chevet est plus étroit que la nef, il est scandé par un décrochement à l'extérieur mais sans solution de continuité à l'intérieur, où un bandeau marque le départ de la voûte en cul-de-four, seule la fenêtre axiale ébrasée est d'origine. L'arc triomphal est à double rouleau : le premier retombe sur les chapiteaux des colonnes adossées, le second sur des pilastres. Les chapiteaux et les colonnes gardent leur décor archaïque : cannelures pour les bases et motifs végétaux très sommaires pour les corbeilles.

avoir été voutée à l'origine, le chevet est plus étroit que la nef, il est scandé par un décrochement à l'extérieur mais sans solution de continuité à l'intérieur, où un bandeau marque le départ de la voûte en cul-de-four, seule la fenêtre axiale ébrasée est d'origine. L'arc triomphal est à double rouleau : le premier retombe sur les chapiteaux des colonnes adossées, le second sur des pilastres. Les chapiteaux et les colonnes gardent leur décor archaïque : cannelures pour les bases et motifs végétaux très sommaires pour les corbeilles.Dans le cimetières deux stèles discoïdales sont trouvées.

Ce site archéologique ne semble pas avoir fait l'objet de recherches archéologiques.

(Sources : Lettre de la Sarac de 2012).

Dans la revue du Rouergue de 1966, un article est publié intitulé "A la recherche d'un château perdu : St Véran del Puech". En 1967, le lieu est à nouveau évoqué "le nom de Saint Véran désignait à la fin du XIIème siècle, deux lieux différents du Sud Rouergue, le château de la commune de La Roque-Sainte-Marguerite et le prieuré de Saint-Véran dans la commune de Montpaon..." (Source : André Soutou).

Hameaux, lieux dits et écarts

Moulès, est un hameau du XIXème siècle autrefois peuplé de bergers et de paysans, puis abandonné au sort de l'exode rural. Il est perché au sommet d’une colline dominant la vallée de la Sorgues, au cœur du Parc Naturel Régional des Grands Causses,

Il est, dans un premier temps, rebâti par les Chantiers Internationaux de Jeunes. Un jour, des membres de l'association suggèrent de restaurer un vieux village afin d'y accueillir des familles d'émigrés. Moulès est choisi pour la beauté du site, pour son prix peu élevé et pour le fait qu'il n'y reste plus qu'un seul propriétaire, un fermier qui est relogé un peu plus bas au Mas de Bessière. Moulès, huit hectares et dix maisons dont une en bon état, deux à rénover et le reste en ruines, est ainsi vendu. Le village est reconstruit à l'identique avec les pierres des ruines et le "village" est ouvert en 1971 et est l'occasion concrète de promouvoir l'idée de paix et de rencontre entre les peuples.

Depuis l'année 2000, Fondamente, en partenariat avec l'association ALTIA, rénove et améliore régulièrement ce patrimoine exceptionnel du Sud-Rouergue.

Aujourd'hui, ce hameau de charme, entièrement rénové en gîtes, accueille des touristes et des randonneurs. Il a conservé la qualité de son architecture traditionnelle, la splendeur d'une nature intacte et préservée, la beauté de ses pierres... Le grès taillé par les anciens garde la mémoire de la "quête de l'eau" jadis si rare et si précieuse.

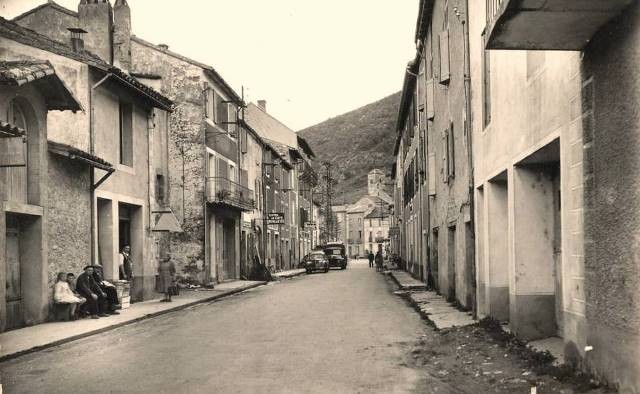

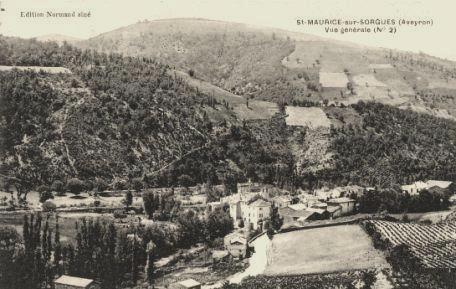

Saint Maurice de Sorgues

Panissargues et ses deux tombes rupestres : deux cuves creusées dans le grès présentant des défauts qui les ont peut-être rendu impropre à l'utilisation. Elles sont abandonnées dans ce site qui semble avoir été une carrière d'extraction. Le premier sarcophage se trouve au pied d'une croix en grès de belle facture, sur un socle rocheux avec dans la partie basse des rainures et encoches qui témoignent de la volonté de débiter la pierre. La seconde, en contrebas de la première et de l'autre côté du ravin, est taillée sur un petit monticule rocheux.

(Source : Lettre de la Sarac 2012).

Tournadous et les restes d'un dolmen.

Saint-Julien, siège de l'ancienne paroisse Saint-Julien-de-Molières du Moyen-âge.

Une bulle du pape Innocent II, confirme au Monastère de Joncels toutes les possessions faites précédemment à ce couvent entre autres Saint-Martin de Canals et Saint-Julien de Molières (Source Fisquet, France Pontificale/Montpellier TII). Il en fait mention aussi dans l'échange fait en 1256 entre l'abbé de Vabres et l'abbaye de Villemagne.

Le 16 des Calendes de mars 1262, Guillaume de Saint-Maurice emprunte à Jourdain, abbé de Joncels, 5000 sols tournois et melgoriens et donne en garantie ses droits sur Bouviala, le Clapier, jusqu'à la limite qui sépare la paroisse de Saint-Xist de la paroisse Saint-Julien de Molières .

Il ne reste rien de cette église, qu'un bénitier trouvé dans la terre aux environs de ce village (Source : Frédéric Hermet "Revue Historique du Rouergue" 1928).

Des restes sont retrouvés dans la ferme de Saint-Julien : un sarcophage transformé en abreuvoir, un autre destiné à un bébé, une croix et le portail d'une grange ou peut-être celui de l'entrée de l'église (Source : Lettre de la Sarac).

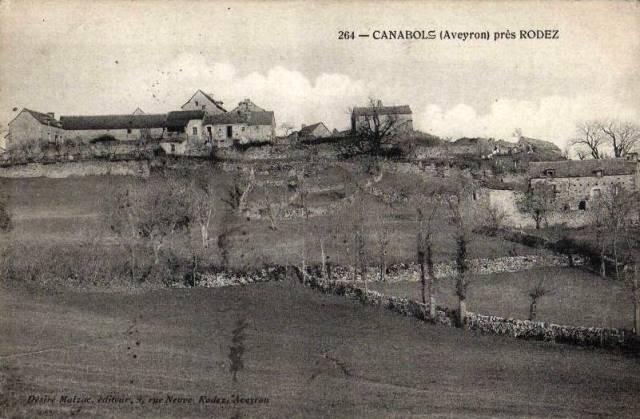

Saint-Rome-de-Berlières et sa chapelle, Le Bosc et son oppidum, ainsi que Canabols, Montpaon, le Mas de Bessière, le Mas Calvi, le Mas de Combes, la Mouline, la Prade...

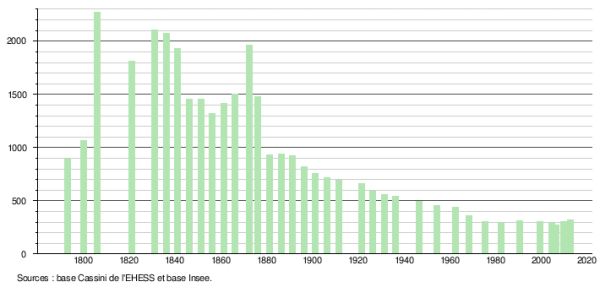

Evolution de la population

En 1341, Montpaon (Montispahonis) en 1341 comptait 1478 habitants pour 92 feux, Saint-Maurice (Castri de Sancto Mauritio) commune de Montpaon, 237 habitants et Saint-Rome de Berlières (S. Romani de Berleriis) commune de Montpaon, 58 habitants.

De 1800 à 2014 :

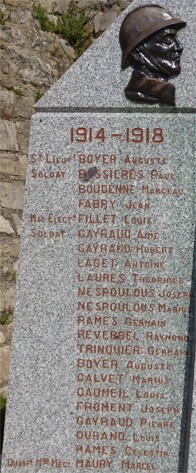

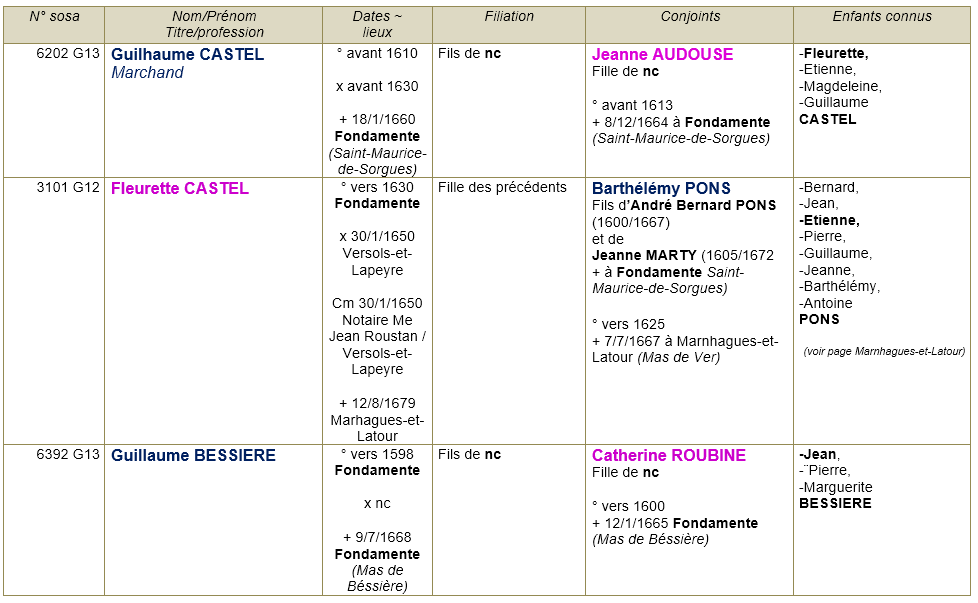

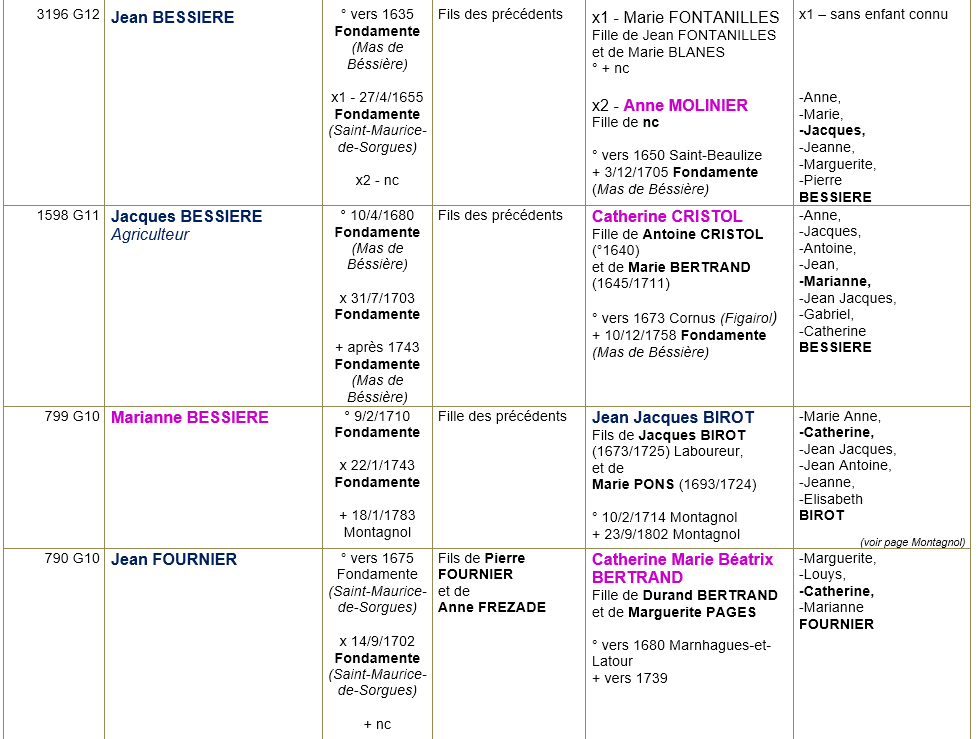

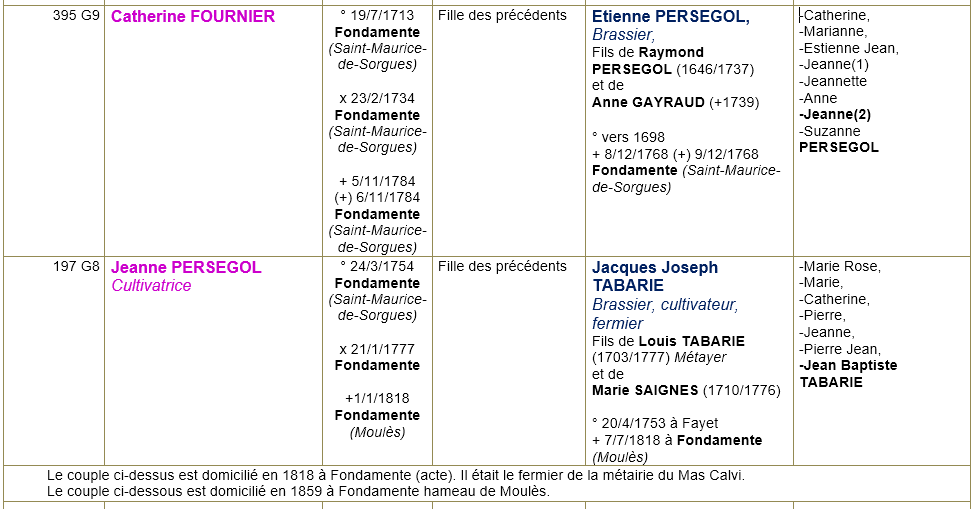

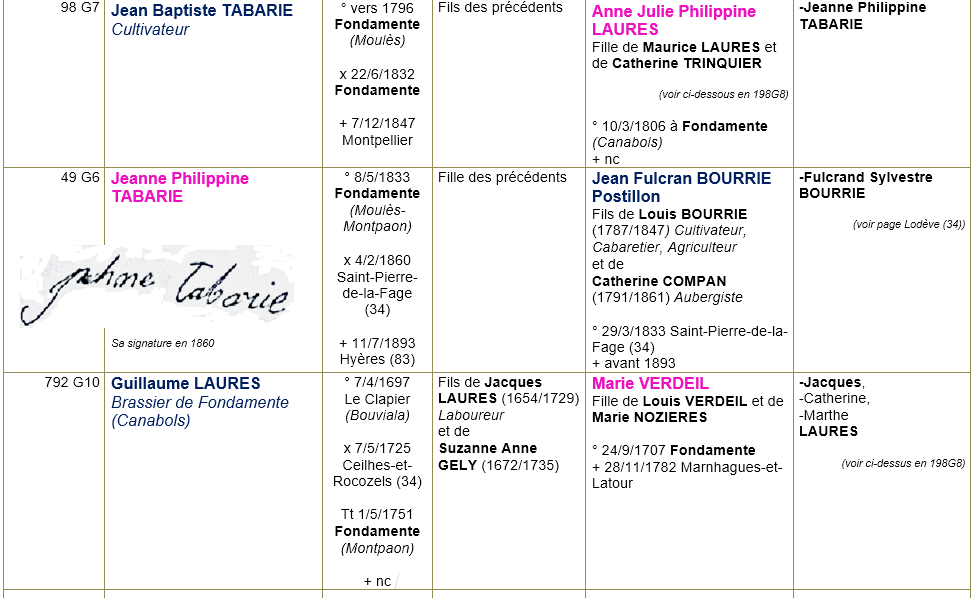

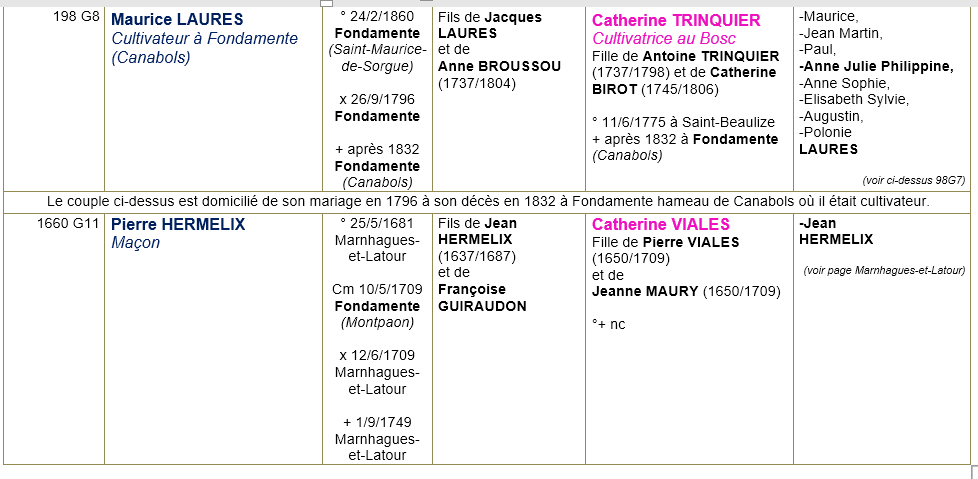

Nos ancêtres de Fondamente...

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues : Wikipedia.... etc...

Date de dernière mise à jour : 29/10/2024