Cahors

La commune se situe dans le Sud du département, à proximité du vignoble portant le même nom et du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

La commune se situe dans le Sud du département, à proximité du vignoble portant le même nom et du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

Elle a la particularité d'être une presqu'île car elle est implantée au sein d'une ceinture d'eau que constitue le cingle du Lot, entourée des parois abruptes du cirque des collines qui cernent la boucle.

La ville est limitrophe de 11 autres communes : Calamane, Saint-Pierre-Lafeuille, Bellefont-La Rauze (Laroque-des-Arcs), Lamagdelaine, Arcambal, Flaujac-Poujols, Le Montat, Labastide-Marnhac, Trespoux-Rassiels, Pradines et Mercuès.

Cahors obtient le label Ville d'art et d'Histoire en 2005.

Dotée d'espaces de nature en ville, Cahors est labellisée Jardins remarquables : Le parc Tassart, de près de 10 000 m2, est composé d’arbres bicentenaires ; et plus de vingt Jardins secrets sont implantés à proximité des principaux monuments cadurciens.

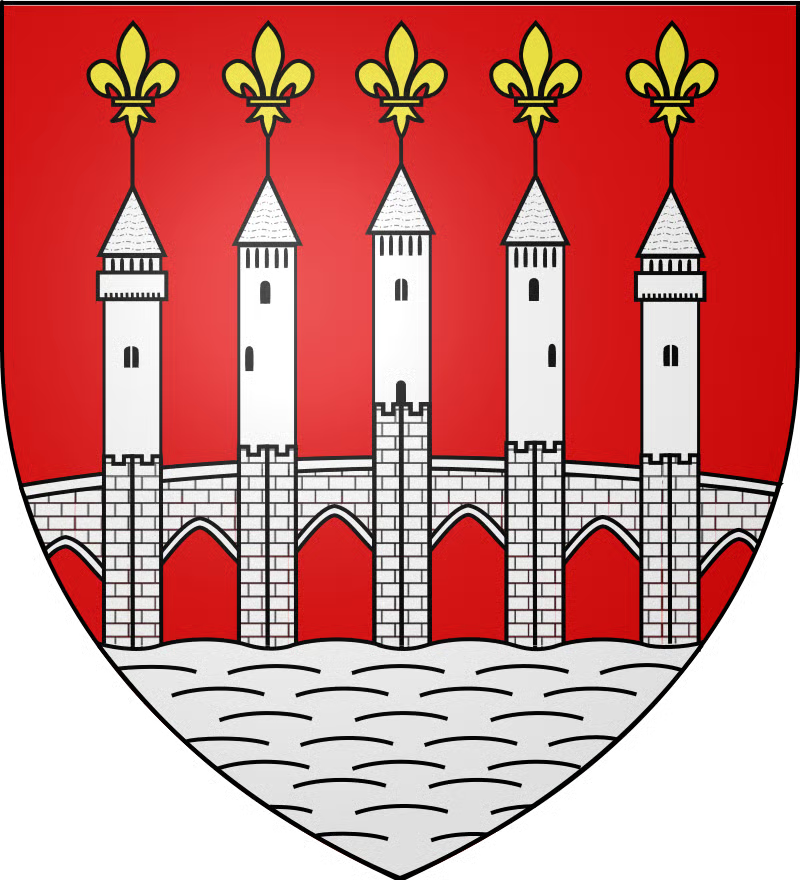

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : De gueules au pont d’argent maçonné de sable posé sur des ondes aussi d’argent chargé de cinq tours couvertes du même maçonnées et ajourées de sable, sommées de cinq fleurs de lis d’or rangées en chef.

Le pont qui figure sur le blason n'est pas le pont Valentré du XIVème siècle qui ne compte que trois tours. Il s'agit du pont Vieux, abattu en 1868, qui prolonge au Sud de la ville la rue principale pour traverser le Lot.

La devise, en occitan : Sèm de Caors, avèm pas paur = Nous sommes de Cahors, nous n'avons pas peur.

Toponymie

Toponymie

Au IIème siècle, attestée sous les formes Δουεονα par Claude Ptolémée (100/168, portrait de droite) astronome, astrologue, mathématicien et géographe grec.

Latinisé en Divona au IVème siècle, dérivé de devona ou divona = divine, du gaulois dēuo-, devo- = dieu, de la famille indo-européenne. Sans doute en référence à une source sacrée, aujourd’hui la Fontaine des Chartreux.

Cahors = Civitas Cadurcorum, en latin = la cité des Cadurques, peuple gaulois.

Elle devient Cadurcum, puis Caurs ou Caortz et enfin Cahors.

Hydrographie

Le réseau hydrographique de Cahors est constitué des cours d’eau suivants :

- La rivière Le Lot qui traverse la commune au niveau de son centre urbain. Elle prend sa source sur le versant Sud de la Montagne du Goulet en Lozère à l'altitude approximative de 1300 m et se jette dans la Garonne dans le département du Lot-et-Garonne.

- Le Lacoste, petit cours d’eau intermittent au Sud du centre urbain qui se jette dans le Lot au niveau du méandre du Lot.

La ville nommée Divona Cadurcorum semble avoir d'abord désigné une source sacrée, source réputée miraculeuse dont la résurgence, non loin du pont Valentré (voir § Patrimoine), au pied de la colline nommée La Croix Magne, est toujours active. Des plongeurs y ont découvert de très nombreuses pièces de monnaie antiques.

Histoire

Histoire

Le Quercy, est habité il y a 335 000 ans.

Le Quercy, est habité il y a 335 000 ans.

Un des peuples gaulois du Sud-Ouest, les Cadurques, vient s'installer par la suite sur les hauteurs où il subsiste des vestiges de leurs oppida fortifiés. Une de leurs places-fortes, Uxellodunum (1), est en 51 avant J.-C., l'un des derniers bastions résistant à la conquête de Jules César (-100/-44, statue de gauche).

Cahors exporte jusqu'à Rome ses étoffes de lin et son vin, produit par un vignoble important créé dès 50 avant J.-C.

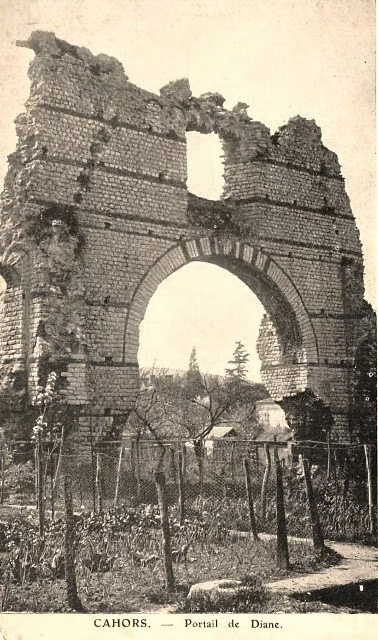

À partir du Ier siècle, Cahors est une cité gallo-romaine opulente avec un pont sur le Lot, un aqueduc amenant les eaux du Vers à partir d'une source se trouvant au pied de l'oppidum de Murcens, des villas somptueuses ornées de mosaïques, des temples (les fondations de l'un d'eux retrouvées en 2002), un théâtre susceptible d'accueillir 6500 spectateurs, des thermes (l'Arc de Diane subsiste), une basilique et un vaste amphithéâtre ovale (découvert en 2006).

Cahors exporte jusqu'à Rome ses étoffes de lin et son vin, produit par un vignoble important créé dès 50 avant J.-C.

En 650, elle est relevée de ses ruines par l'évêque saint Didier dit saint Géry (580/654), qui y fait édifier la première cathédrale en 650 ainsi qu'une muraille.

La ville est à nouveau pillée par les Sarrasins en 732, puis par les Vikings et les Magyars. De tout ce qui fait sa splendeur dans l'Antiquité, il ne reste que des ruines mais la ville se reconstruit et reprend de l'importance.

La ville est à nouveau pillée par les Sarrasins en 732, puis par les Vikings et les Magyars. De tout ce qui fait sa splendeur dans l'Antiquité, il ne reste que des ruines mais la ville se reconstruit et reprend de l'importance.

A la fin du XIIème siècle, Cahors se dote d’un premier pont sur le Lot. Le pont vieux se situe à la pointe méridionale de la cité, cristallisant les relations de Cahors avec le Languedoc et les ports de la Méditerranée. Le pont est très fréquenté par les marchands se rendant de Montpellier à Libourne

Aux XIIIème et XIVème siècles, les acteurs du pouvoir urbain décident de remplacer gués et bacs par des ponts de pierre munis de tours fortifiés.

Au XIVème siècle, elle bénéficie des largesses de Jacques Duèze (1244/1334, portrait de droite), pape Jean XXII, né à Cahors, issu d'une Famille de la bourgeoisie aisée de Cahors.  Il fonde l'Université de Cahors en 1331 qui rivalise autour de 1450 avec les Universités les plus célèbres de France. Son frère Pierre Duèze fait construire une demeure familiale, le Palais Duèze (dont il reste encore une tour).

Il fonde l'Université de Cahors en 1331 qui rivalise autour de 1450 avec les Universités les plus célèbres de France. Son frère Pierre Duèze fait construire une demeure familiale, le Palais Duèze (dont il reste encore une tour).

À l'époque médiévale, Cahors est une place financière de première importance où affluent les banquiers Lombards.

En 1320, Jean XXII rachète au 26ème Grand Maître des Hospitaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Hélion de Villeneuve (1270/1346, portrait de gauche) tout ce qui a appartenu aux Templiers à Cahors et le donne à l'Ordre des Chartreux.

Pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453), la ville passe pour un temps sous domination anglaise. En 1362, se rend au lieutenant du roi d'Angleterre, John Chandos (1320/1369), en présence du maréchal français Jean Ier le Meingre dit Boucicaut (1310/1367).

En 1369, les Consuls de Cahors jurent de porter secours au roi de France Charles V dit le Sage (1338/1380).

En 1472, la ville et l'Université conservent ses privilèges, par les lettres patentes du roi Louis XI (1423/1483).

À la Renaissance, Cahors demeure une ville artisanale et industrielle active. Ses vins, connus depuis les Romains, subissent la concurrence féroce de ceux de Bordeaux, soutenus par les Anglais.

En 1561 et en 1562, une trentaine puis une dizaine de protestants sont massacrés lors d'un culte chez un notable, puis dans les rues.

En 1580, durant la 7ème Guerre de Religion, le roi Henri IV (1553/1610, portrait de droite) fait le siège de la riche cité catholique. Des protestants s'introduisent dans la ville, font sauter la porte, puis prennent la ville après 3 jours et 3 nuits de combats de rue, barricade par barricade.

Au XVIIème siècle, la ville perd de son lustre et de son prestige politique et culturel et l'Université, très renommée du XIVème au XVIème siècle est fermée.

Cahors eut plusieurs hôpitaux dont celui de Saint-Jacques qui est transféré en 1683 au lieu-dit la Croix des Capucins.

Les puissants de la ville, magistrats de la Cour des Aides, professeurs de l'Université, hommes de loi et ecclésiastiques, achètent des terres à Pradines (commune voisine) et les font cultiver, le village devient une extension de Cahors.

De 1890 à 1915, le mensuel Le Petit Echo de Cahors, destiné aux habitants du département et, principalement, aux agriculteurs, est imprimé dans la ville.

Durant la seconde Guerre Mondiale, située d'abord en zone nono (non occupée), Cahors est occupée par l'armée allemande à partir du 11 novembre 1942. Au début de 1944, 400 soldats de la Wehrmacht sont dénombrés dans la ville.

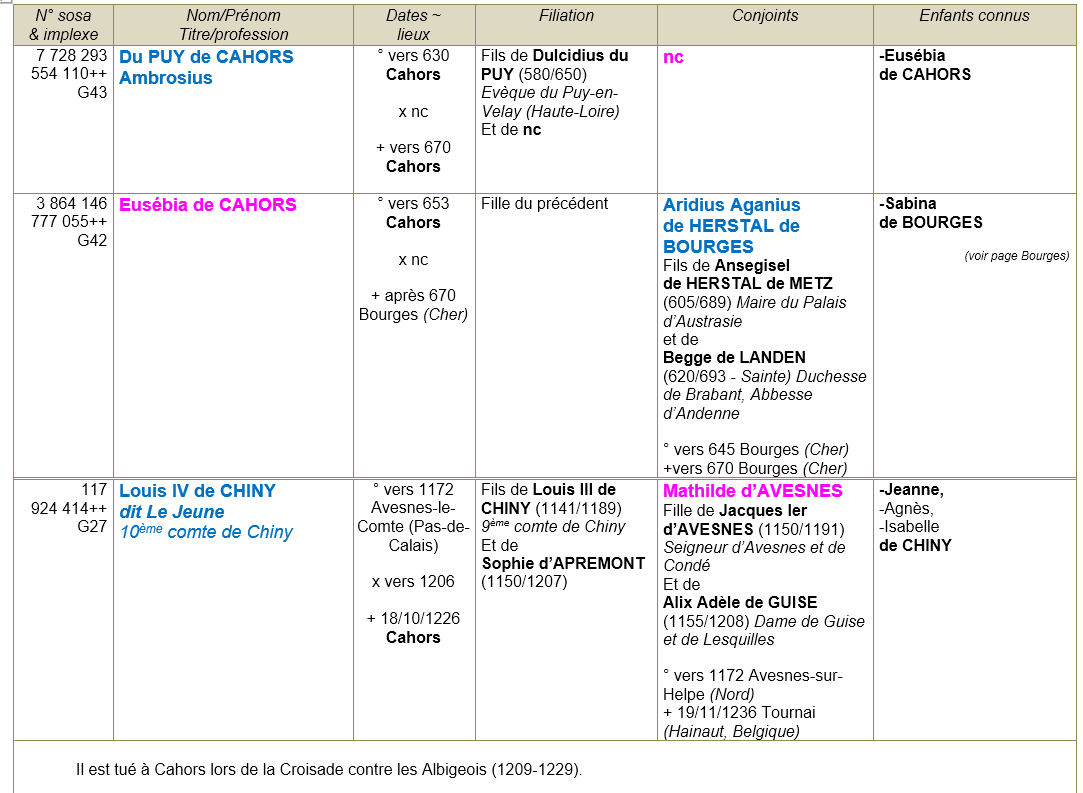

Les seigneurs et gens de la noblesse

La seigneurie du comté de Cahors appartient aux évêques de Cahors qui sont les vassaux du comte de Toulouse auxquels ils rendent hommage.

En 1211, Guillaume IV de Cardaillac, évèque de Cahors de 1208 à 1235, quitte l'armée des Croisés pour rendre hommage du comté de Cahors au roi de France, Philippe II dit Auguste (1165/1223, portrait de droite).

En 1211, Guillaume IV de Cardaillac, évèque de Cahors de 1208 à 1235, quitte l'armée des Croisés pour rendre hommage du comté de Cahors au roi de France, Philippe II dit Auguste (1165/1223, portrait de droite).

Depuis 1243, le roi de France, Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270, portrait de gauche) a un sénéchal installé à Cahors pour les affaires du Limousin, du Périgord et du Quercy. Pour éviter que le roi intervienne dans les affaires de Cahors, l'évêque et les consuls s'opposent à son installation dans la ville. Le sénéchal du roi est installé à Cabessut dans un bâtiment appelé La Rode où il juge des affaires relevant de sa juridiction. Le sénéchal rend encore la justice dans la Rote en 1482. En 1552, il semble que la Rode soit transportée dans le siège du sénéchalat se trouvant dans le château du roi.

Marie Duèze, fille d'Arnaud Duèze (1220/1271), père de Jacques Duèze, pape Jean XXII, est mariée en 1309 à Pierre de Via (1249/1337), noble chevalier, qui est enterré dans l'église des Dominicains de Cahors, dont il a fait bâtir le côté droit.

Chroniques et légendes communales

Le pélerinage de Compostelle

La ville est traversée par un des chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la via Podiensis.

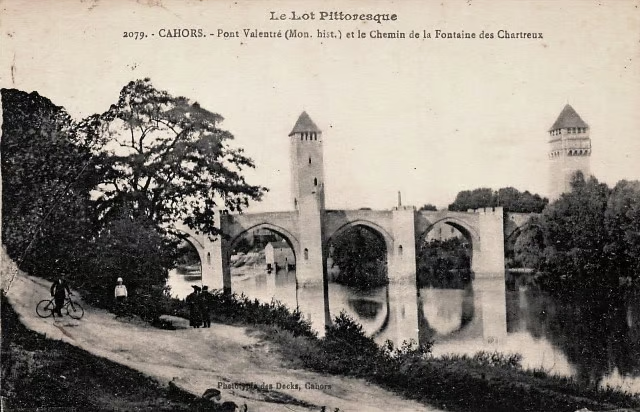

La sortie de la ville et la traversée du Lot, qui se fait aux premiers siècles de l'ère chrétienne comme de nos jours, en face du quartier Saint-Georges, se fait également à partir du XIVème siècle par le pont Valentré.

Les pèlerins remontent par un chemin assez raide jusqu'à la Croix de Magne et de là, après un dernier regard sur le panorama de l'ancienne cité des Cadurques, reprennent leur chemin dans la direction que leur indique toujours la Voie lactée. Sur ce parcours, la prochaine commune est Labastide-Marnhac.

La légende du pont Valentré

La construction, en s'éternisant sur plus d'un demi-siècle (1308-1378), fait naître la légende que chaque cadurcien se plaît à raconter :

Exaspéré par la lenteur des travaux, le maître d'œuvre signe un pacte avec le Diable. Selon les termes de ce contrat, Satan met tout son savoir-faire au service de la construction, et s'il exécute tous ses ordres, il lui abandonne son âme en paiement. Le pont s'élève avec rapidité, les travaux s'achèvent, le contrat arrive à son terme. Pour sauver son âme, car il ne tient pas à finir ses jours en enfer, il demande au Diable d'aller chercher de l'eau à la source des Chartreux, pour ses ouvriers, avec un crible.

Exaspéré par la lenteur des travaux, le maître d'œuvre signe un pacte avec le Diable. Selon les termes de ce contrat, Satan met tout son savoir-faire au service de la construction, et s'il exécute tous ses ordres, il lui abandonne son âme en paiement. Le pont s'élève avec rapidité, les travaux s'achèvent, le contrat arrive à son terme. Pour sauver son âme, car il ne tient pas à finir ses jours en enfer, il demande au Diable d'aller chercher de l'eau à la source des Chartreux, pour ses ouvriers, avec un crible.

Satan revient naturellement bredouille et perd son marché. Décidé à se venger, le Diable envoie chaque nuit un diablotin desceller la dernière pierre de la tour centrale, dite tour du Diable, remise en place la veille par les maçons. Raison pour laquelle le chantier, d'après la légende, a duré 70 ans.

En 1879, lors de la restauration du pont, l'architecte Paul Gout fait apposer dans l'emplacement vide une pierre sculptée à l'effigie d'un diablotin. Ainsi à chaque fois que le Diable vérifie si le pont est bien inachevé, il se fourvoie en pensant que c'est l'un des siens qui démantèle le pont.

Patrimoine

Le Pont Valentré ou pont du Diable

Bâti à partir de 1308, au cœur de la ville, il en est le témoignage unique de l'architecture médiévale et l'emblème. A son origine, il a une fonction de forteresse, destinée à défendre la ville contre les attaques en provenance du Sud. Entreprise de dissuasion réussie, car ni les Anglais, ni le roi Henri IV (1553/1610) ne l'attaquent.

Franchissant la rivière Lot, il possède huit arches et ses trois tours. Sur la tour centrale, une statue en pierre sculptée représente un diable, en référence à la légende (2). Il est restauré en 1880. Depuis 1995, il est piéton, et son accès est gratuit. Selon l'époque de l'année et les événements particuliers, le pont s'illumine de différentes couleurs.

Ce monument fortifié est classé au titre des Monuments Historiques en 1840 et, inscrit en 1998 sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO au titre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

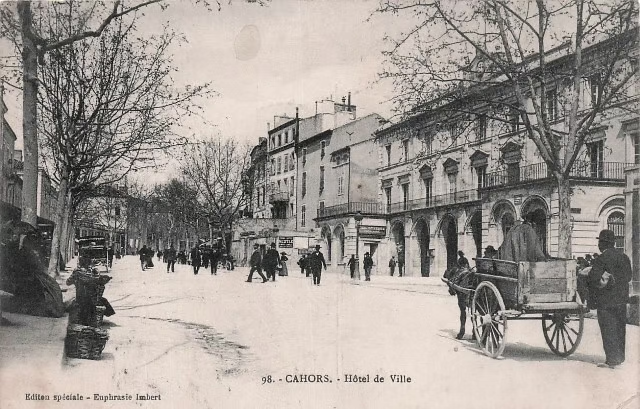

L'Hôtel de Ville

Rares vestiges d'une construction du XIIème siècle. Un corps de bâtiment est en grande partie de la fin XIIIème siècle. La maison est achetée en 1642 par la Ville pour y installer provisoirement la Cour des Aides, qui est finalement déplacée à Montauban en 1662. Elle devient le siège de la Mairie en 1686, après la destruction de l'ancienne Maison Consulaire par un incendie. La porte de cette dernière, du début du XVIIème siècle, est remontée à l'entrée de la nouvelle Mairie en 1693. Un nouveau bâtiment est construit sur le boulevard au milieu du XIXème siècle, entre 1837 et 1847, par l'architecte de la ville Charles Hector Malo (1797/1862).

Les bâtiments de l'ancienne Mairie sont en brique pour les parties du XIIIème siècle, en moellon pour les reconstructions de l'époque moderne. Le bâtiment élevé au milieu du XIXème siècle est en pierre de taille.

Le bâtiment est inscrit au titre des Monuments Historiques en 1975.

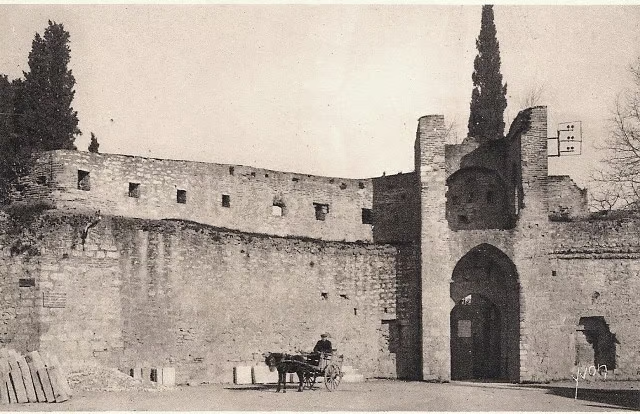

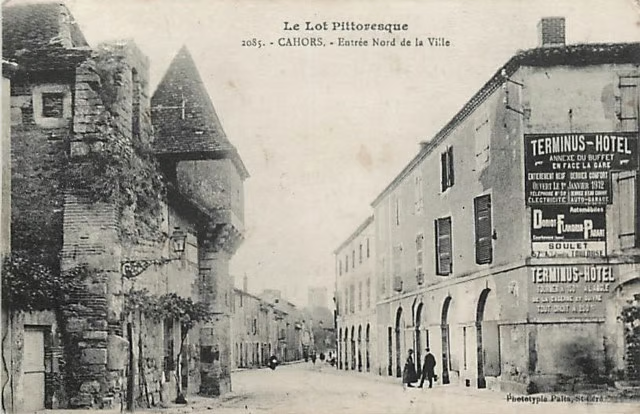

Les anciens remparts, la Barbacane et la Tour Saint-Jean ou Tour des Pendus

Le projet d'une seconde enceinte protégeant toute la presqu'île date de la fin du XIIIème siècle. Au début du XIVème siècle, seules deux ou trois des tours principales de la ligne de fortification Nord sont construites. D'importants travaux sont réalisés vers 1345, avec en particulier la construction de la partie orientale de la courtine. Dans la partie occidentale, la palissade de pieux est remplacée par une courtine maçonnée en 1405 mais, jugée trop faible, elle est reconstruite en 1491.

Le rempart possède une tour, dite la tour des Pendus.

A proximité se trouve un bâtiment du XVème siècle, sorte de corps de garde muni d'échauguettes aux angles. Le corps de garde de la porte principale, aujourd'hui appelé la Barbacane, est reconstruit au XVème siècle. Il est inscrite aux Monuments Historiques en 1910.

L'Amphithéâtre antique

Sa construction remonte à l'époque flavienne (de 69 à 96), son abandon intervenant à la fin de la période valentinienne (de 364 à 455). Une fortification protège la ville à l'Est immédiat de l'amphithéâtre, qui n'y est pas intégré, et jusqu'au bord du Lot. L'emprise du monument devient alors une friche ou un lieu de pâture pour le bétail ; des inhumations sont pratiquées dans l'un de ses vomitoires. Après l'abandon du monument, ses maçonneries sont récupérées et remployées pour la construction d'autres édifices.

L'existence de l'amphithéâtre est ignorée jusqu'en 2003 où les premiers travaux de creusement d'un parking souterrain mettent en évidence les vestiges de son mur extérieur sur une longueur de 50m. Les fouilles mettent en évidence, en avant de l'amphithéâtre, des ateliers (fours à chaux, forges) ayant sans doute servi à son chantier de construction. Cette découverte fait de Divona Cadurcorum l'une des villes de Gaule qui possèdent à la foi un théâtre et un amphithéâtre.

L'ensemble des vestiges, dans une crypte archéologique, est répertorié dans la Base Mérimée et classé au titre des Monuments Historiques en 2019.

L'Arc de Diane

Principal vestige des thermes romains de la cité gallo-romaine, sont construits dans la partie septentrionale de la ville antique dont ils occupent le point le plus élevé à 139m d'altitude. Les thermes semblent édifiés vers la fin du Ier ou au début du IIème siècle et abandonnés au début du IVème siècle, abandon peut-être liée à la rupture de l'aqueduc romain de Divona qui les alimente. Les murs sont alors arasés, les sols récupérés et les salles transformées en habitats.

En 1952, la ville de Cahors rachète les terrains, alors occupés par des jardins, pour la constructiuon d'une école. Les travaux mettent à jour certains murs de l'établissement thermal. Les vestiges découverts sont classés aux Monuments Historiques en 1955. L'arc de Diane est classé aux Monuments Historiques en 1886.

La Porte fortifiée Saint-Michel

Ancienne porte fortifiée de l'enceinte urbaine du XIVème siècle, elle sert actuellement d'entrée au cimetière de Cahors.

Des rues, ruelles, places et passages anciens :

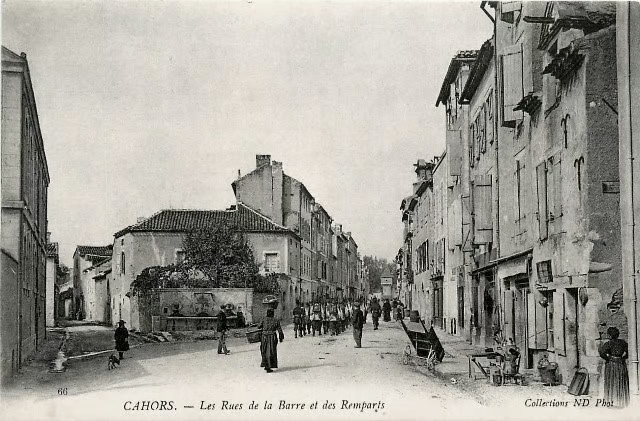

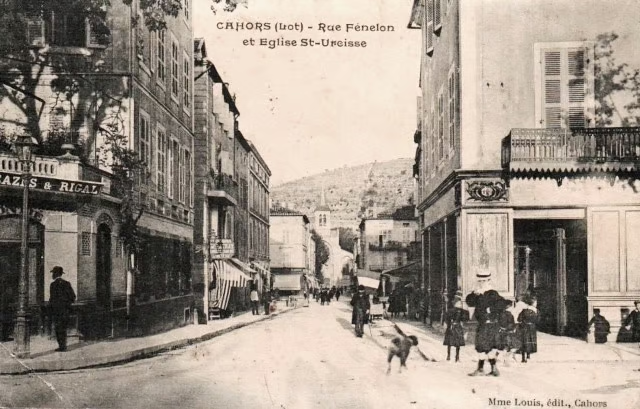

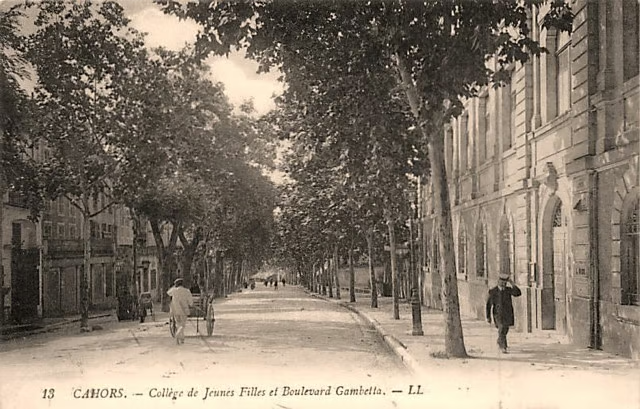

Le Bote de Fouilhac, ancien passage couvert ; le Bote Pierre de Bernié, ruelle typique avec des maisons à encorbellements à pans de bois ; le Bote de Catonne avec trois très belles maisons médiévales ; le Bote de Besombes, une ruelle typique depuis la rue Lastié ; la rue Saint-Priest, exceptionnelle ruelle du vieux Cahors en très grande partie médiévale ; la place Saint-Urcisse, ouverte sur les quais, bordée de maisons à pans de bois des XVème et XVIème siècles ; le Boulevard Léon-Gambetta, construit sur l'emplacement du fossé des anciens remparts...

De nombreuses maisons, hôtels particuliers et palais anciens :

La maison Béraldi des XIIIème et XIVème siècles, 43 rue du Château du Roi ; une maison à pans de bois du XVème siècle, 53 rue des Soubirous; une maison du XIIIème siècle, 71 rue de Mirepoises ; une maison des XIIIème et XIVème siècles, 6 rue Anne-Besse ; une maison du XIIIème siècle, 4/12 Impasse du Four ; une maison du XIIème siècle, 88 rue des Soubirous ; une maison du XIIème siècle, 81/93 rue du Château-du-Roi et sa jumelle voisine ; une maison-tour du XIIIème siècle, 2 rue du Four-Sainte-Catherine ; la maison Hérétie des XIIIème et XIVème siècles, 12 rue de la Dorade ; la maison Dolive du XVIIème siècle, 24 rue de la Dorade ; la maison du Bourreau du XIIIème siècle, 42 rue de la Dorade ; les maisons Albiguié, deux façades à pans de bois, 15/23 rue de la Chantrerie ; la maison Delcamp du XIVème siècle, 18 rue du Tapis-Vert ; la maison Manhol de 1676, 27 rue Saint-James ; la maison Pugnet, ancienne maison d'apothicaire de 1630, 15 rue Nationale ; la maison Guerre des XVème et XVIème siècles, classée aux Monuments Historiques, 53 rue Nationale ; la maison Queval du XIIIème siècle, classée aux Monuments Historiques, 8 rue de la Halle ; la maison de Theis de la fin du XIIème siècle, 113 rue Delpech ; une grande demeure et sa tour du XIIIème siècle, 82 rue Bousquet ; la maison Delsel de 1633, 44 place la Libération ; une haute maison gothique du XIIIème siècle, 112 rue Saint-André ; trois grandes maisons contiguës du XIIIème siècle, 42/48/64 rue de la Préfecture ; une maison romane du XIIIème siècle, 128 rue Nationale ; la maison Viguier-Fraust du XIVème siècle, 35 rue de l'Université ; la maison Dominici des XIIIème et XIVème siècles, 186 rue Nationale ; une maison du XIVème siècle, 230 rue Nationale ; une maison à pans de bois du XVème siècle, 286 rue Nationale ; la maison Mauruc du XIIIème siècle, 68 rue du Dr. Bergougnioux ; la maison Corsavy du XIVème siècle, 35 rue de Lastié ; la maison Cazelles du XIIIème siècle, 52 rue de Lastié ; une maison du XIIIème siècle, 68 rue de Lastié ; la maison Parasso du XIVème siècle, 117 rue Lastié ; la maison Vaissière du XIIIème siècle, rue Mascoutou ; une maison du XVème siècle, 237 rue Mascoutou ; une maison à pans de bois du XIVème siècle, 46 rue Donzelle ; une maison romane du XIIIème siècle, 62 rue Saint-Urcisse...

Le Palais de Via, ancienne prison

Le Palais de Via, ancienne prison, cpa

La Maison du Bourreau

La Maison Dolive

La Maison Heretié

La Maison Heretié

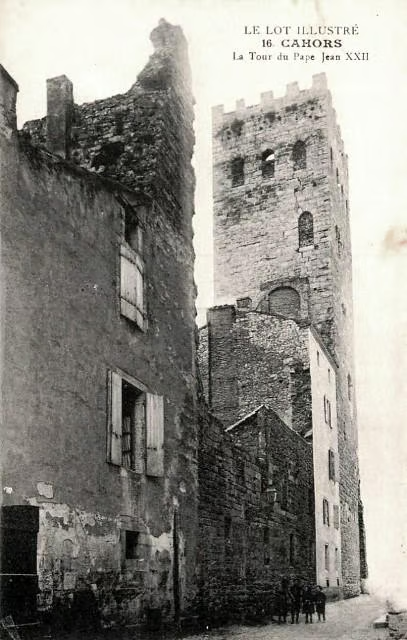

Le Palais Duèze et sa tour du pape Jean XXII

La tour de la Maison du pape Jean XXII

La tour de la Maison du pape Jean XXII, cpa

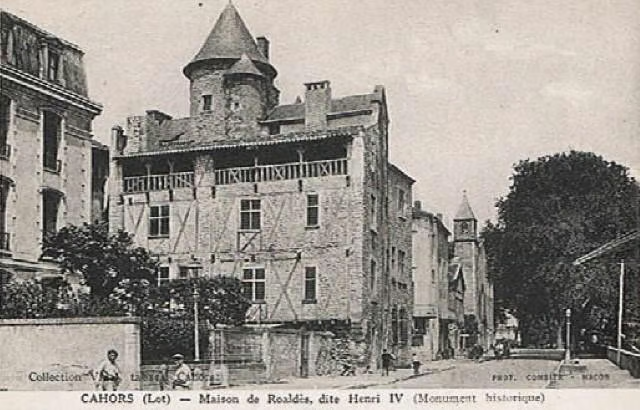

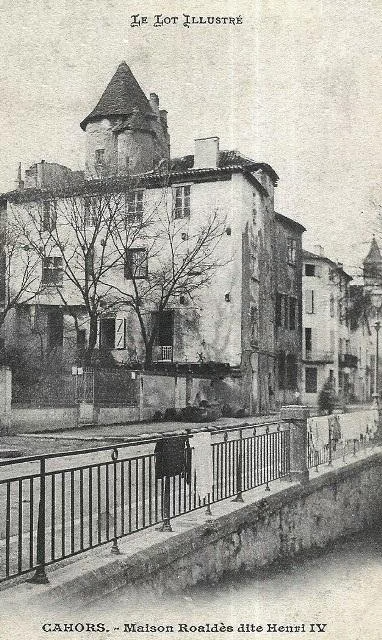

L'Hôtel de Roaldès

L'Hôtel de Roaldès, cpa

L'Hôtel de Roaldès, cpa

La tour de l'Hôtel d'Issala ou Maison Verdié

Le portail de l'Hôtel d'Issala ou Maison Verdié

La Maison natale de Léon Gambetta, cpa

La Tour de Vayrols

L'Hôtel de Marcilhac du XVIIème siècle, 116 rue Nationale ; l'Hôtel Lemozy du XIIIème siècle, 68 rue du Dr. Bergougnioux ; l'Hôtel de Baudus du XVIIème siècle, rue Lastié ; l'Hôtel Faurie du XVIIème siècle, construit à partir de deux maisons médiévales, 58 rue du Château-du-Roi ; l'Hôtel de Vaysset des XVIème et XVIIème siècles, 30/36 rue Saint-André ; l'Hôtel de Lefranc de Caix du XVIIème siècle, 194 rue Fondue-Haute ; l'Hôtel de Bodosquier du XVIIème siècle, construit sur un ancien palais médiéval, 15 rue du Château-du-Roi ; l'Hôtel d'Issala ou maison Verdié du XIIIème siècle, reconstruite aux XVème et XVIème siècles, occupe une tête d’îlot à l’angle de la rue du Dr. Bergougnoux, de la rue Nationale et de la rue Bouscarat, elle est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1925 pour son portail intérieur et les croisées de la façade côté rue Nationale, elle a appartenu à la Famille d’Issala, connue à Cahors au XVIème siècle, qui l’a racheté à la Famille Durieu avant 1618.

La maison s’organise en U autour d’une cour. Une tour s’ouvre à l’intérieur de celle-ci et abrite un escalier en vis, qui dessert l’ensemble des niveaux. Un riche portail sculpté anime le rez-de-chaussée de la tour : des moulures reposent sur une base prismatique et se terminent en accolade sur la partie supérieure. Au-dessus, jaillissant d’un fleuron, deux anges vêtus d’une sorte de dalmatique à franges portent un écu aujourd’hui illisible mais il est plausible qu'il porte les armes des propriétaires du lieu.

La Tour de Vayrols

Ancien palais détruit dans les années 1980.

La terre de Vayrols est tenue au Xème siècle par Arcambald qui en fait don à l'église de Cahors. Les vestiges de la tour datent du XIIIème siècle. Ils doivent probablement être associés à l'ancienne Famille de Vayrols qui a joué un rôle important dans l'Histoire de Cahors du XIIème siècle au XIVème siècle. L'habitation qui surmonte le soubassement médiéval a conservé le volume primitif de la tour mais paraît avoir été partiellement réédifiée au XXème siècle.

La tour est représentée isolée sur le plan cadastral de 1808. Elle offre aujourd'hui un habillage moderne sous lequel est conservée une partie des maçonneries médiévales.

Le Palais Duèze

Au début du XIVème siècle, Pierre Duèze, frère du pape Jean XXII, fait reconstruire à neuf la demeure familiale, sous un nouveau plan pour être digne, par sa grandeur et par sa magnificence, du frère d'un pontife romain. Ce palais est délaissé par son fils Arnaud II Duèze.

A partir de 1405, les Consuls commencent à le démolir pour employer les pierres à la restauration du pont neuf, ne laissant que la grosse tour carrée qui est alors intégrée aux murs de défense de la ville.

La tour est construite sur un plan rectangulaire régulier de 6m x 7m, en pierre de taille et brique. Sa hauteur dépasse 30m. Elle compte 5 étages, une voûte d'ogives se trouve au rez-de-chaussée.

L'édifice est restauré à la fin du XIXème siècle et classé aux Monuments Historiques en 1886.

L'Hôtel de Roaldès

Il est construit sur les bases d'un bâtiment préexistant, à la fin du XVème siècle.

Le roi Henri IV (1553/1610) y séjourne durant les Guerres de Religion, en 1580, après le siège de Cahors.

La maison est achetée par un membre de la Famille Roaldès en 1661. Cette Famille qui compte au XVIème siècle, un juriste célèbre, François Roaldès (1519/1589), professeur à l'Université de Cahors, conserve la maison jusqu'en 1880. Le propriétaire suivant fait ajouter un étage côté Sud. L'hôtel est racheté en 1912 de nouveau par un membre de la Famille de Roaldès. Des travaux sont faits pour faire apparaître les colombages sur la façade Sud. Le dernier étage de cette façade est transformée en soleilho (3). La partie gauche de la façade est refaite.

L'Hôtel est classé au titre des Monuments Historiques en 1862.

La prison ou château royal, anciennement Palais de Via

Vers 1232, Arnaud des Prèz, seigneur de Montpezat, est accusé d'hérésie albigeoise par les Inquisiteurs et condamné à la prison. Ses biens sont confisqués dont un bâtiment où est construit le château du roi. En 1326, l'évêque Bertrand de Cardaillac vend ce bâtiment à la riche Famille de Via. Cette maison est un des plus beaux bâtiments dans Cahors, comme il paraît encore par deux grandes tours en pierre de taille, qui restent et qui font, aujourd'hui, partie du Présidial. Il ne reste des bâtiments du XIVème siècle qu'une tour et un bâtiment situé côté Nord. Ce dernier bâtiment est modifié au cours des siècles. Il ne reste aucune trace de la seconde tour.

En 1552, les fenêtres des prisons du château royal de Cahors sont fermées par des grilles de fer à la demande du procureur du roi. La cour, située à l'Est de la tour, domine la vallée du Lot. Elle est tenue par de grands murs de soutènement. Sur l'angle Nord-Est de cette cour se trouve une tour octogonale en maçonnerie de brique, de 4m de hauteur, qui soutient une lanterne qui sert de phare pour les bateliers.

Le palais de Via construit au XIVème siècle par Pierre Via, le beau-frère du pape Jean XXII, est peut-être devenu le siège de la sénéchaussée au milieu du XVème siècle. Il est réaménagé au XVIIème siècle et devient une prison à partir de 1790.

La prison est en partie reconstruite entre 1829 et 1835 par l'architecte départemental Charles Hector Malo.

Trois éléments sont protégés par la base Mérimée du Ministère de la Culture : l'ancien phare classé en 1922, mais aujourd'hui démonté ; la tour du château du Roi inscrite en 1925 et l'ancien Palais, inscrit en 1996 sont remplacés par un classement et une inscription en 2019.

Avec plus de 200 ans d'histoire en tant que prison départementale, il s'agit de la plus vieille prison de France ; elle comporte en 2006 une soixantaine de détenus.

En 2010, Michèle Alliot-Marie, alors Ministre de la Justice, lance un plan de fermeture de 23 prisons vétustes dont celle de Cahors. La prison ferme définitivement ses portes en 2012 ; la vingtaine de détenus encore présents est transférée à la Maison d'Arrêt de Montauban.

Propriété de l'État, des promoteurs chinois envisagent de racheter l'établissement pour le transformer en hôtel-restaurant de luxe...

Le musée Henri-Martin

Vers 1470, J. d'Alamans, chanoine et chantre de la cathédrale, fait construire un immeuble destiné à l'instruction, le Collège des Arts.

Il devient propriété d'Antoine Dadin de Hauteserre (1602/1682), puis est acquis par les Consuls de Cahors qui y installent en 1601 le Collège Saint-Michel.

En 1791, les bâtiments, en ruine, sont vendus comme Bien National à Jean Louis Lapeyrière (avocat au Parlement de Toulouse, conseiller au Présidial de Cahors, receveur du clergé de la Province de Quercy), puis en 1802, le Département les achète et les restaure pour y installer l'évêché concordataire.

Le nouveau Palais Episcopal présente la distribution commune aux hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles : un pavillon d'habitation situé entre cour et jardin, des communs disposés en bordure de la cour, une chapelle qui ferme la cour.

Avec la séparation de l'Église et de l'État, le palais épiscopal devient vacant en 1905. Il est racheté par un particulier qui le céde à sa mort à la Ville de Cahors sous la condition d'en faire un Musée.

Le Musée, fondé en 1833 par la Mairie, s'installe en 1929 dans les annexes du Palais Episcopal Concordataire. Il prend le nom de musée de Cahors Henri-Martin en 2002 et devient musée de France. En 2022, après 6 ans de travaux de rénovation et d'agrandissement, le musée rouvre ses portes au public.

La chapelle de l'édifice est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1999.

Le Théâtre municipal

Le Théâtre de Cahors, construit à l’initiative d’un groupement de particuliers, est un bel exemple de théâtre dit à l'italienne, apparu en Italie à la fin du XVIème siècle qui se développe en France à la fin du XVIIIème siècle et connait son apogée au XIXème siècle.

La construction, confiée à Hector Malo, architecte départemental, débute en 1833 et est inauguré le 19 juin 1835.

L'architecture néoclassique ordonnancée du bâtiment présente une entrée principale positionnée au Nord afin de regarder vers le boulevard. La façade est enrichie par la présence d’une colonnade surmontée d’un balcon permettant ainsi aux fiacres de déposer au plus près leur client. Le balcon offre depuis le foyer, où peuvent se désaltérer les spectateurs, une sortie vers l’extérieur mais également constitue un espace où l’on peut se montrer.

La forme de la salle de spectacle en fer à cheval permet aux spectateurs tout autant d’assister aux spectacles que d’être vus. Ces derniers se répartissent dans les galeries ou sur le parterre face ou autour de la scène. Le parterre accueille la bourgeoisie, les loges sont réservées aux spectateurs plus aisées. Les balcons répondent à la graduation sociale, plus on monte, plus les classes sociales sont laborieuses, le dernier étage étant appelé le poulailler.

En 1963, les balcons et les loges, réalisés en bois, sont déposés pour des raisons de sécurité, la colonnade et son balcon disparaissent également, ils sont remplacés par un décor à l’identique en staff sur armature de métal.

Au début du XXème siècle, à l’occasion de la rénovation des décors, un nouveau décor peint est marouflé sur le précédent. Le style de la peinture, qui évoque l’art nouveau, rappelle le grand salon de l’Opéra de Paris.

Le Collège Pélegri

Le collège est fondé en 1365 par Raymond de Pelegri, seigneur du Vigan et chanoine du chapitre de Saint-Paul de Londres, qui lègue ses domaines de campagne, ses maisons en ville, sa bibliothèque pour l'entretien de 13 boursiers. Le testatment a pour exécuteur Hugues de Pelegri, chanoine de Périgueux, son frère. Un nouvel acte en 1368 confirme la donation. Les boursiers sont nommés par l'aîné de leur Famille et s'installent dans les maisons acquises par les Pelegri. Ils étudient la grammaire et la logique sous la direction d'un maitre ès arts. Un chapelain assure la direction de l'établissement.

En 1420, de nouveaux statuts excluent les boursiers artiens pour 17 boursiers juristes dont 9 étudiant en droit canon et 8 laïcs en droit civil.

Une des maisons, du XIVème siècle, subsiste en partie. A la fin du XVème siècle, ce bâtiment est modifié et une tour d'escalier est accolée. La Famille du Vigan finance un nouveau corps de bâtiment et sa tour d'escalier monumentale.

En 1751, le collège disparaît avec la suppression de l'Université de Cahors, et ses bâtiments sont démembrés.

La tour d'escalier crénelée de l'ancien collège médiéval est inscrite aux Monuments Historiques.

La Halle

Elle remplace un précédent bâtiment en bois de 1762, ayant lui-même succédé à la halle du XIVème siècle. Elle bénéficie d’une place centrale facilement accessible, à la convergence du nouveau réseau de rues. Le bâtiment de plan rectangulaire est ouvert par 4 entrées, encadrées d’une série d’arcades. Le métal, dont l’usage se décuple au 19e siècle, est utilisé pour la charpente. En 2019, la halle est rénovée et modernisée.

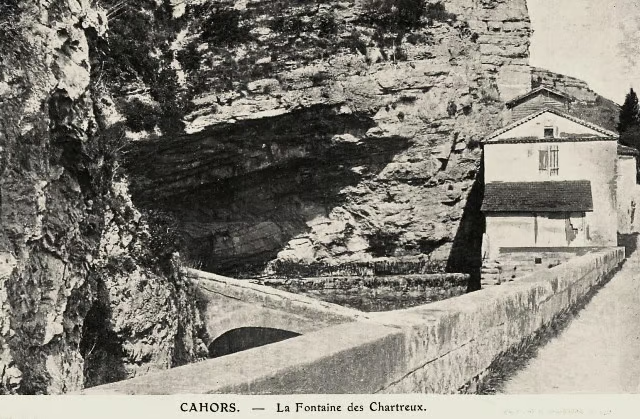

La fontaine des Chartreux

A l’époque gallo-romaine, le culte de Divona, déesse des eaux chez les Celtes, se situe à la Fontaine des Chartreux. Cette hypothèse est confirmée par les recherches archéologiques, entreprises de 1989 à 1991, au cours desquelles sont retrouvées au fond de la galerie noyée, un grand nombre de monnaies romaines frappées entre 27 avant J.C et 57 après J.C.

La ville se construit vraisemblablement autour de cette source.

En 1362, il est fait mention d’un moulin établi sur la résurgence dans une charte de donation de l’hôpital Saint-Jacques à la nouvelle Chartreuse de Cahors. A partir de cette date, le lieu prend le nom de Fontaine des Chartreux.

Cette splendide résurgence coincée entre les coteaux et la rivière, est un gouffre profond de plus de 140m dont l’eau jaillit des entrailles de la terre. Une série de gouffres, dont certains ont plus de 100m de diamètre, jalonnent le parcours des eaux souterraines. Les eaux sont captées et dirigées vers des réservoirs dominant la cité, afin d’alimenter la ville de Cahors et ses communes environnantes.

La gare

La première ligne à atteindre Cahors est la ligne Monsempron-Libos/Cahors de la Compagnie du Chemin de Fer de Paris à Orléans (PO), le 20 décembre 1869. Une première gare, terminus de cette ligne, est construite. La relation avec Paris prend alors 13h45 avec le train direct le plus rapide.

Cette gare est remaniée afin de mettre en service en 1884, la section Cahors/Montauban-Ville-Bourbon faisant partie de l'actuelle ligne Aubrais-Orléans/Montauban-Ville-Bourbon. Le bâtiment actuel est construit. La section Brive-la-Gaillarde/Cahors est mise en service en 1891 et il faut attendre 1893 pour que le chaînon manquant, vers Limoges, soit achevé. La ligne Cahors/Capdenac est mise en service en 1886.

La gare remporte le premier Prix spécial des Gares du Conseil National de villes et villages fleuris en 2006.

Des édifices religieux :

Les vestiges de l'ancienne église Saint-Laurent sur la place Metges ; l'église Notre-Dame de Saint-Georges, rue Victor Lafage ; l'église Saint-Martin, chemin de Saint-Cirice de Bégoux ; l'église de la Rosière, route de la Rozière ; l'église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette de Saint-Cirice, route de Saint-Cirice, référencé dans la Base Mérimée, à l'Inventaire Général de la Région Occitanie et dans la base Palissy ; l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Lacapelle, chemin de Lou Traver ; l'église du Sacré-Cœur, rue des Jacobins ; l'ancienne église du Couvent d'ermites de Saint-Augustin, rue des Augustins ; l'église Saint-Géry, référencée dans la Base Mérimée et à l'Inventaire Général Région Occitanie.

La chapelle Saint-Michel de l'ancien collège des Jésuites, rue Wilson ; la chapelle, rue des Cadourges ; la chapelle de l'Ermitage, chemin de l'Ermitage ; l'ancienne chapelle d'Arnis ; la chapelle au Combe Saint-Julien. ; la chapelle de la Verrerie, place de la Verrerie ; la chapelle, rue Divia ; la chapelle des pénitents bleus, quai Champollion.

L'ancienne Chartreuse Notre-Dame-de Cahors

Ancien Monastère de l'Ordre des Chartreux fondé en 1320 par le pape Jean XXII à l'emplacement d'une ancienne Commanderie des Templiers.

Les Templiers s'installent à Cahors en 1196. Après la suppression de l'Ordre du Temple, en 1312, les bâtiments de la Commanderie sont repris par l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. En 1320, le pape Jean XXII leur rachète les immeubles et droits seigneuriaux des Templiers et les Chartreux occupent les bâtiments en 1328.

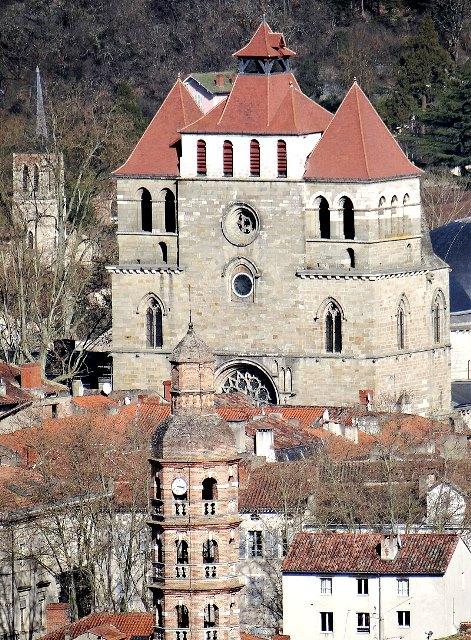

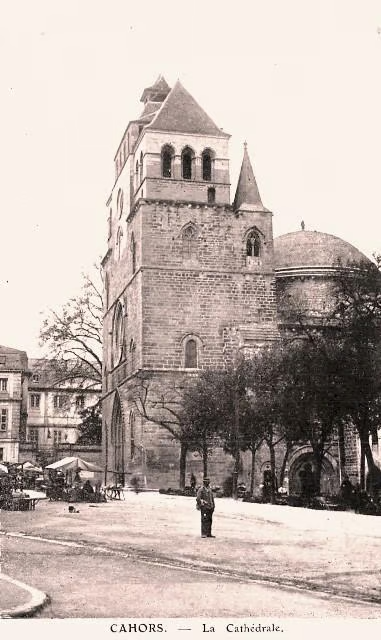

La cathédrale Saint-Etienne

La cathédrale Saint-Etienne

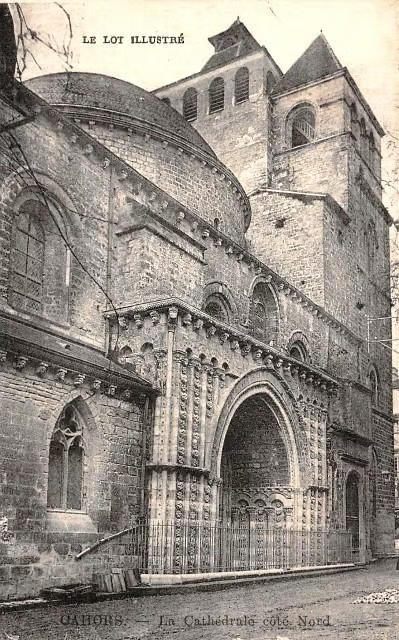

La cathédrale Saint-Etienne, cpa

La cathédrale Saint-Etienne, cpa

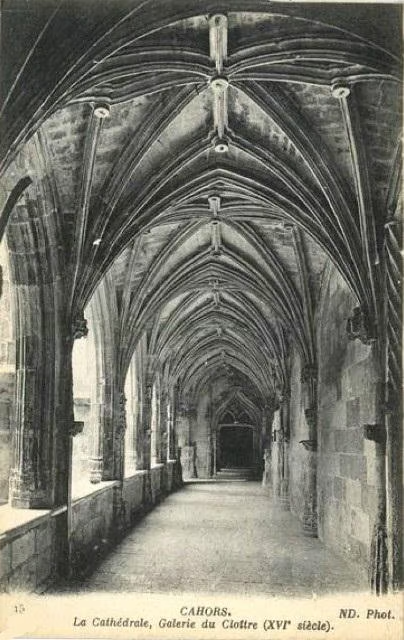

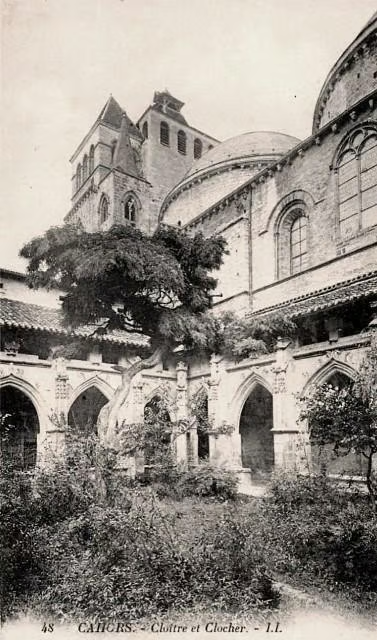

Le cloître de la cathédrale

La galerie du cloître de la cathédrale, cpa

Le cloître de la cathédrale, cpa

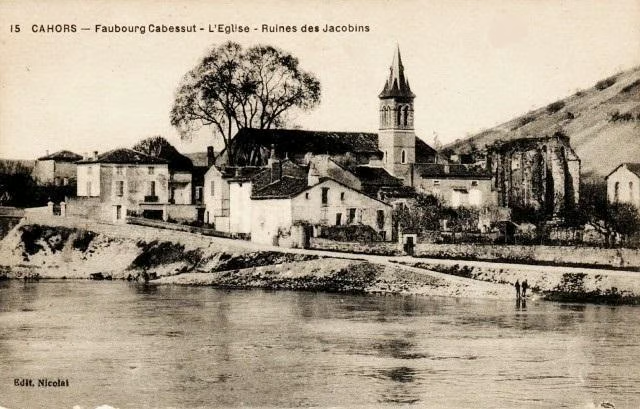

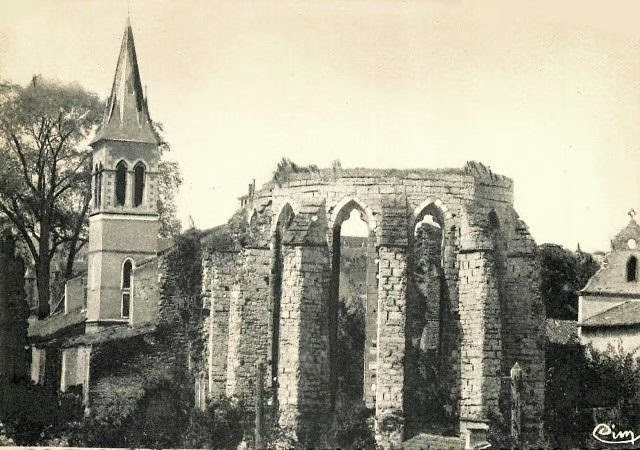

Cabessus, l'église des Jacobins, cpa

Cabessus, l'église des Jacobins, cpa

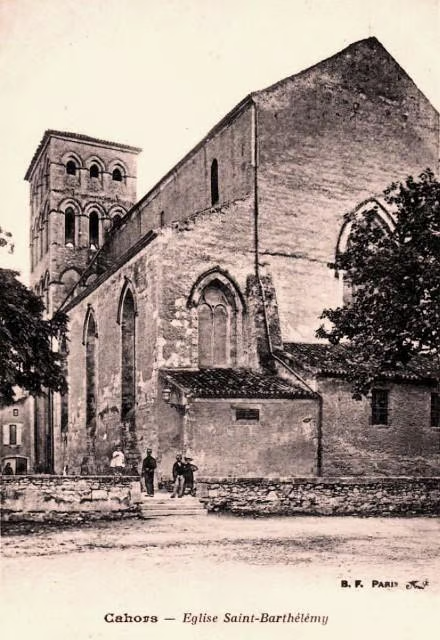

L'église Saint-Barthélémy, cpa

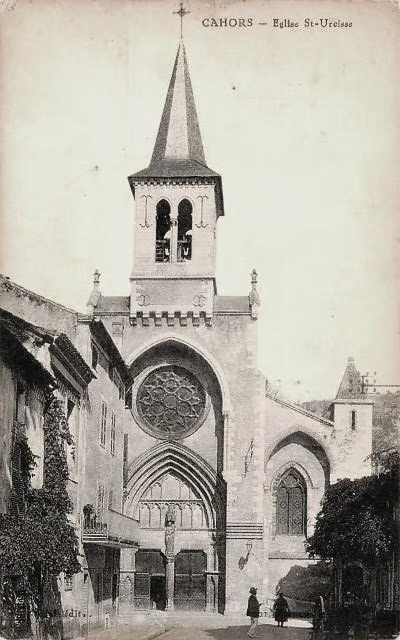

L'église Saint-Urcisse, cpa

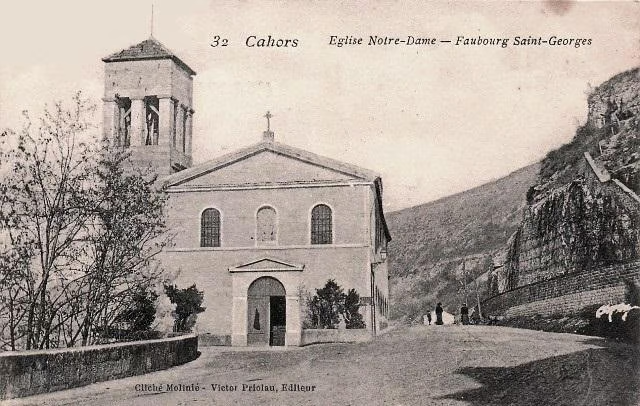

Saint-Georges, l'église Notre-Dame, cpa

A cette époque, ils comprennent l'église dédiée à la Bienheureuse Vierge Marie, la chapelle des morts et le petit cloître, quelques logements avec une grande salle (réfectoire) et des jardins.

Le pape Jean XXII fait construire le grand cloître avec les maisons pouvant accueillir douze moines. Il est agrandi dans la seconde moitié du XIVème siècle et plusieurs chapelles sont créées.

Le prieur fait restaurer les ouvrages de défense établis par les Templiers, ce qui lui permet, en mai 1580, de résister pendant 3 jours aux huguenots lors de la prise de la ville, puis la chartreuse est mise à sac et les Chartreux emprisonnés jusqu'à la reprise de la ville par les catholiques en 1581. La chartreuse est rapidement restaurée.

Des restaurations sont entreprises au XVIIème siècle. La chartreuse possède une hôtellerie pour recevoir les hôtes séculiers et une écurie.

Un mur de clôture est construit en 1733 et la majorité du grand cloître est reconstruit en 1741.

La chartreuse disparait à La Révolution Française. En 1791, les bâtiments sont vendus par lots comme Biens Nationaux et sont détruits en grande partie.

Les bâtiments sont achetés par les Sœurs de la Charité et de l'Instruction chrétienne de Nevers en 1847. Une chapelle est aménagée en 1861. Puis par la ville de Cahors en 1977.

L'ancien Palais Episcopal

Presque totalement réédifié sur ses bases médiévales, le nouveau palais épiscopal, dont il ne subsiste que des vestiges, est construit probablement à la fin du XIVème siècle.

Sa reconstruction complète est décidée et placée sous la direction de l'architecte du roi alors chargé de la construction de la cathédrale de Montauban. Les travaux commencent en 1688. Le nouvel hôtel de l'évêque est habitable en 1701. Le portail d'entrée est reconstruit au milieu du XVIIIème siècle, vers 1766.

En 1800, l'édifice est réaménagé et la Préfecture s'y installe. Il est augmenté d'un bâtiment administratif à la fin du XIXème siècle, vers 1876.

L'église Saint-Urcisse

La première église est bâtie sur l’emplacement d’un édifice romain et est dédiée à saint Saturnin (+257), aujourd'hui Saint Sernin, premier évèque de Toulouse.

Dans la seconde moitié du VIème siècle, l’église est détruite lors du sac de la ville par Thibert (552/573) fils ainé du roi des Francs Chilpéric Ier (530/584) et de sa première épouse, Audovere. L’église est reconstruite quelques années plus tard par saint Urcisse (+595).

Au début du XIIème siècle, apparaît une mention de l'église dans un cartulaire. Auparavant, l’église Saint-Urcisse appartient à la mense du Chapître de la cathédrale, mais au début du siècle, Géraud III de Cardaillac, évêque de Cahors, la donne à l’abbé de Marcilhac contre une rente annuelle au chapitre. L’église est érigée en prieuré de Marcilhac.

En 1285, l’église dépend toujours de l’abbaye de Marcilhac. En 1303, tout en restant à la collation de l’abbaye de Marcilhac, l’église était gérée par Raymond de Jean, grand archidiacre de la cathédrale. À la fin du XVIIème siècle, elle n'appartient plus à l’abbaye de Marcilhac et la nomination du curé de l’église revient à l’évêque.

Après la Révolution Française, la paroisse de Saint-Urcisse est supprimée et réunie à celle de la cathédrale. En décembre 1791, l’église, le presbytère accolé contre la façade Sud, le jardin, le cimetière entourant le presbytère sont vendus comme Bien National à M. Plantade, ancien curé de l'église. Elle devient un atelier de salpêtre puis un magasin jusqu’au Concordat de 1801.

En 1833, une série de travaux peu importants sont entrepris dans l'église.

En 1874, le Conseil de Fabrique de l’église, vu l’insuffisance de ses ressources, demande au Conseil Municipal de faire terminer les réparations urgentes à l’extérieur de l’église.

Au XXème siècle, trois campagnes de restaurations importantes ont lieu, en 1968, 1992 et 2001. En mars 1927, une inondation du Lot provoque l’effondrement de la voûte de la crypte, elle est comblée et devient inaccessible.

Les derniers travaux de restauration de l’église datent de l’année 2010, pour la couverture de la nef.

L'édifice est classé au titre des Monuments Historiques en 1988.

Le Quartier Cathédral roman

Il est commencé par l'évêque Géraud II de Gourdon, en 1090, quand la réforme grégorienne est appliquée. Au début du XIIème siècle sont construits, en plus de la cathédrale, le cloître et les bâtiments canoniaux à l'intérieur de l'enclos canonial. Au Sud du cloître se trouve un bâtiment et une tour communément appelés grenier du chapitre.

Le cloître roman est démoli pour construire un cloître Renaissance. L'ancienne salle capitulaire romane, située le long de la galerie orientale du cloître, est remplacée par la chapelle Saint-Gausbert à la fin du XVème siècle. La chapelle Saint-Martin est construite entre 1328 et 1337 au Sud du chevet de la cathédrale. L'archidiaconé Saint-Jean est achevé en 1528. Une chapelle Saint-Jean existait au Nord de la cathédrale, elle a été détruite. Deux tours romanes, datant du XIème siècle situées contre le mur oriental de l'enclos canonial, sont découvertes en 2003.

La cathédrale Saint-Etienne

Une première cathédrale est construite vers 260. Le premier évêque attesté de Cahors est Florent de Cahors en 405. Cette première église est détruite par Thibert Ier, fils du roi des Francs Chilpéric Ier (530/584), quand il prend la ville et la détruit en 574. La cathédrale est reconstruite car elle est citée plusieurs fois da ns la vie de saint Didier (550/634), évêque de Cahors, ainsi que les bâtiments qu'il fait construire : le palais double, bâti pour lui et ses clercs au Nord de la cathédrale, et l'oratoire dédié à saint Martin dans la cathédrale. L'église est de nouveau détruite, soit en 732 par les Sarrasins, ou en 763, par mon ancêtre Pépin de Herstal dit Pépin le Bref (714/768, portrait de gauche) quand il lutte contre Waïfre, duc d'Aquitaine de 744 à sa mort en 768.

ns la vie de saint Didier (550/634), évêque de Cahors, ainsi que les bâtiments qu'il fait construire : le palais double, bâti pour lui et ses clercs au Nord de la cathédrale, et l'oratoire dédié à saint Martin dans la cathédrale. L'église est de nouveau détruite, soit en 732 par les Sarrasins, ou en 763, par mon ancêtre Pépin de Herstal dit Pépin le Bref (714/768, portrait de gauche) quand il lutte contre Waïfre, duc d'Aquitaine de 744 à sa mort en 768.  Une troisième cathédrale est propablement reconstruite sous le règne de mon autre ancêtre le roi des Francs Charlemagne (747/814, portrait de droite) ou ses successeurs.

Une troisième cathédrale est propablement reconstruite sous le règne de mon autre ancêtre le roi des Francs Charlemagne (747/814, portrait de droite) ou ses successeurs.

Avec l'appui d'Eudes de Lagery, pape Urbain II (1035/1099), puis de ses successeurs, le chapitre récupère des biens qui, lui ayant anciennement appartenu, ont été accaparés par des laïcs.

Cet enrichissement permet d'envisager la construction d'une nouvelle cathédrale et d'un cloître. Les travaux ont lieu au début du XIIème siècle et le maître-autel est consacré en juillet 1119 par Gui de Bourgogne, pape Calixte II (1060/1124).

Les coupoles sont édifiées à la fin du XIIème ou au début du XIIIème siècle.

De cette première période de construction, en style roman, datent la nef ainsi que les portails Nord et Sud. Le déambulatoire du choeur est détruit au moment de la construction des coupoles. La coupole centrale, comporte, à hauteur de la nef et du chœur, une représentation de la Cène.Une nouvelle vague de travaux a lieu au milieu du XIIIème siècle, dans le style gothique. L'abside est surélevée de trois niveaux distincts, le chœur est pourvu de sa voûte, deux chapelles latérales sont construites au Nord et deux au Sud.

La chapelle Sainte-Anne, adjacente au portail Sud, ainsi que la chapelle Saint-Martin datent du XIVème siècle.

À la fin de la Guerre de Cent Ans (1337-1453) plusieurs chapelles sont à nouveau construites. Le cloître est également reconstruit à partir de la dernière décennie du XVème siècle.

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, quelques modifications sont apportées à l'intérieur de l'église : les coupoles sont dotées d'une balustrade, le maître-autel est reconstruit, ainsi que le jubé. La tribune de l'orgue de chœur est installée en 1722, une autre tribune, réservée aux chanoines, est installée sur le mur Nord, condamnant l'entrée par le portail roman. En 1738, la chaire est installée. À l'exception de celles des coupoles, les peintures gothiques sont recouvertes d'un badigeon.

Pendant la Révolution française, le chapitre canonial est supprimé et la cathédrale affectée au culte de la Raison. Le culte catholique y est rétabli en 1795.

Pendant la Révolution française, le chapitre canonial est supprimé et la cathédrale affectée au culte de la Raison. Le culte catholique y est rétabli en 1795.

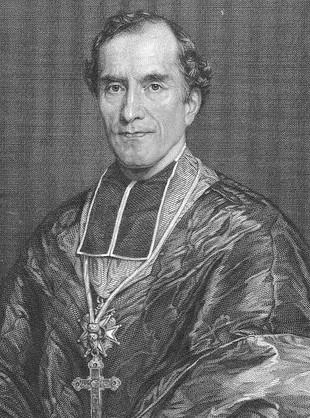

Des réparations ont lieu dans le chœur et l'absidiole Nord dans la première moitié du XIXème siècle ; le portail roman du mur Nord est dégagé en 1862. A la fin des années 1860, sur l'insistance de l'évêque Pierre Alfred Grimardias (1813/1896, portrait de gauche), l'abside est restaurée, réaménagée et dotée d'une crypte funéraire ; les anciennes peintures gothiques sont débarrassées de leur badigeon et des vitraux sont posés ; les combles masquant les coupoles sont supprimés.

D'autres rénovations ont lieu au XXème siècle : le massif occidental, le buffet d'orgue du chœur, les peintures gothiques découvertes en 1956, sont restaurés ainsi que le cloître.

Des vitraux modernes sont installés dans la nef en 2013.

Ses deux coupoles de 16m de large et de 32m de haut sont les plus grandes que l’on trouve dans le Sud-Ouest.

L'église comporte plusieurs gisants dont celui du bienheureux Alain de Solminihac (1593/1659) et, dans la chapelle Saint-Gausbert, une précieuse relique, la Sainte Coiffe qui enveloppait la tête du Christ.

La cathédrale est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et classée aux Monuments Historiques en 1862 et en 2020.

Le cloitre

Au VIIème siècle, à côté de la cathédrale, existe un cloître et un monastère. Ce cloître est peut-être reconstruit à la même époque que les coupoles de la cathédrale.

En 1493, après la fin de la Guerre de Cent Ans, sous l'épiscopat d'Antoine d'Alamand, le Chapitre peut financer la reconstruction du cloître. Le chantier commence en 1497 et se termine en 1504. On y trouve les armoiries du chanoine Antoine d'Auriolle et des évêques Antoine de Luzech (1502-1509), Aloïs de Caretto (1514-1524) et Paul de Caretto (1524-1553).

Le testament de l'évêque en 1090, indique qu'il a fait construire une tour pour protéger et garder la cathédrale et le cloître et qu'il existe une seconde tour dont il a cédé la propriété au Chapître. La tour qu'il a construite est celle qui subsiste sur le côté Sud du cloître, éclairée par de petites fenêtre géminées en plein cintre. Les vestiges de la seconde tour sont démolis en 1822.

La surface de la cour intérieure du cloitre est strictement égale à la surface de la galerie qui l'entoure (illustrant ainsi la duplication du carré et le nombre racine carrée de deux qui a fasciné mathématiciens et architectes depuis Babylone).

L'église Saint-Barthélémy

L'église est bâtie dans le quartier le plus haut de la ville ancienne. Un pan de mur, datable du XIIème siècle, est la partie la plus ancienne de l'église. Son clocher date des XIIIème et XIVème siècles.

L'église est en mauvais état en 1320. Jacques Duèze, le pape Jean XXII, donne l'impulsion pour la reconstruire car c'est l'église de son baptème. Jeanne de Frézapa est autorisée à y construire une chapelle en 1321. En 1324, Pierre Duèze (1244/1326), frère du pape, seigneur de Montbrun et vicomte de Carmain, et en 1332 son fils Arnaud II Duèze, vicomte de Caraman, y fondent des chapellenies. Mais, la reconstruction n'est pas terminée et une partie des voûtes est réalisée dans la première moitié du XVème siècle.

L'édifice est classé au titre des Monuments Historiques en 1933. Plusieurs objets (tableaux, reliquaires) sont référencés dans la base Palissy.

Les jardins secrets

25 jardins secrets valorisent une histoire et un patrimoine particulièrement riches, ils livrent leurs secrets, évoquent les croyances et parlent des fonctions de ces lieux qui font aujourd’hui l’âme de Cahors. Des petits bouts de verdure insoupçonnés dissimulés à l’arrière d’une bâtisse, à l’ombre d’un porche.

Dès 2002, le but est de camper le décor de Cahors la médiévale, Cahors la cité commerçante, Cahors l’érudie.

Le moulin Saint James

Cité dans des documents de 1188, il est édifié à l’époque médiévale. Modifié et restructuré au fil des époques, une extension lui est ajoutée dans les années 1950 par le meunier de l’époque qui y installe des turbines pour produire de l’électricité. Roger Estival, dernier meunier et président de la Chambre de Commerce du Lot, prend sa retraite, le moulin est à l'abandon.

En 2006, il est acheté par la Famille Taillefer, à la tête de deux centrales hydroélectriques dans la région. Ils remettent en route les anciennes turbines, puis installent de nouvelles machines plus performantes et silencieuses produisant de l’électricité propre, une énergie renouvelable grâce à la force du Lot. Ils rénovent et restructurent ce bâtiment de plus de 1000 m².

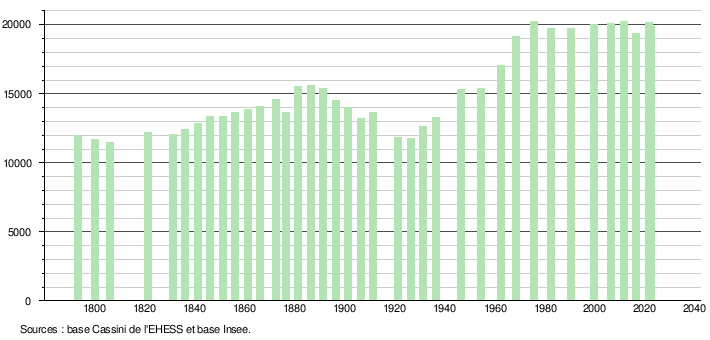

Evolution de la population

Personnages liés à la commune

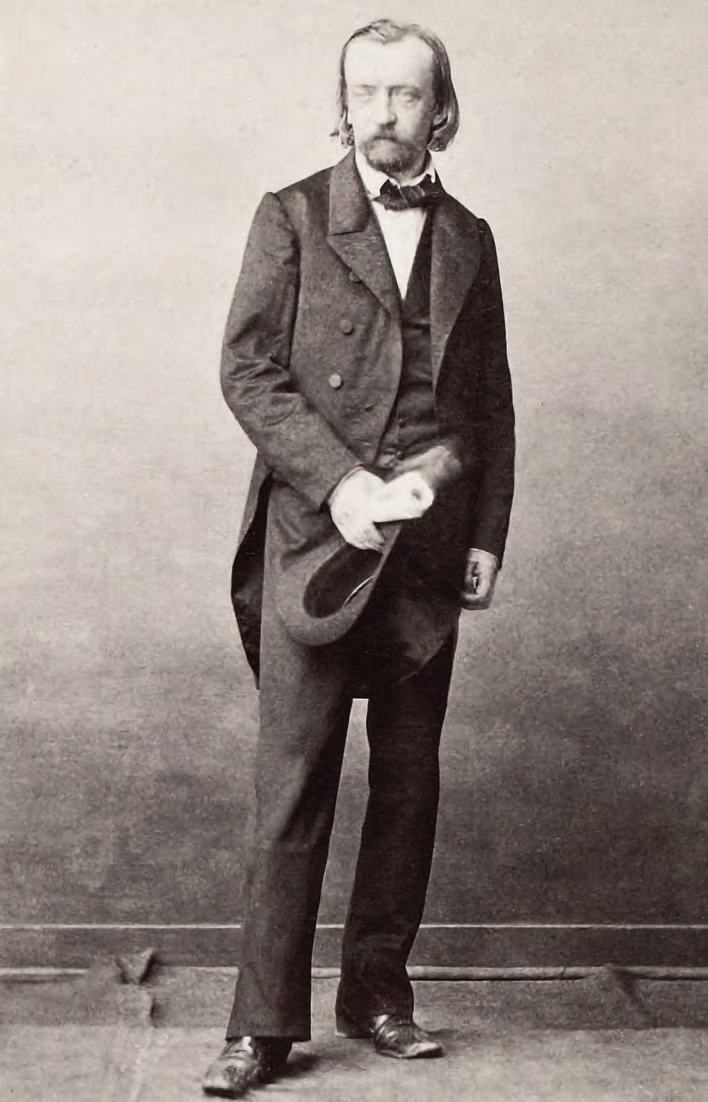

Philoxène Boyer (1829/1867, portrait de droite), écrivain et dramaturge, né à Cahors.

Philoxène Boyer (1829/1867, portrait de droite), écrivain et dramaturge, né à Cahors.

Il rencontre le poète Charles Baudelaire (1821/1867) pendant ses études à la Sorbonne. Il mène une vie bizarre, marquée de hauts et de bas. Il travaille 12 heures par jour, souvent davantage, rédigeant quantité d’articles d'encyclopédie, de livres, certains avec Théodore Faullain de Banville (1823/1891), rencontré grâce à Baudelaire et qui l'introduit auprès des poètes parnassiens. D'une culture impressionnante, il s'illustre comme conférencier et illumine les soirées parnassiennes par son éloquence et son savoir.

Il est un des derniers à avoir vu Gérard Labrunie dit Gérard de Nerval (1808/1855) avant son suicide. Il propose à Victor Hugo de l'héberger, lors du Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III (1808/1873), qui pousse l'auteur des Misérables à l'exil.

L’Académie française lui décerne le prix Maillé-Latour-Landry en 1860 et le prix Lambert en 1862.

Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise et laisse une veuve et trois enfants dans la misère.

Jean Jacques Chapou (1909/1944, portrait de gauche), professeur, Résistant.

Jean Jacques Chapou (1909/1944, portrait de gauche), professeur, Résistant.

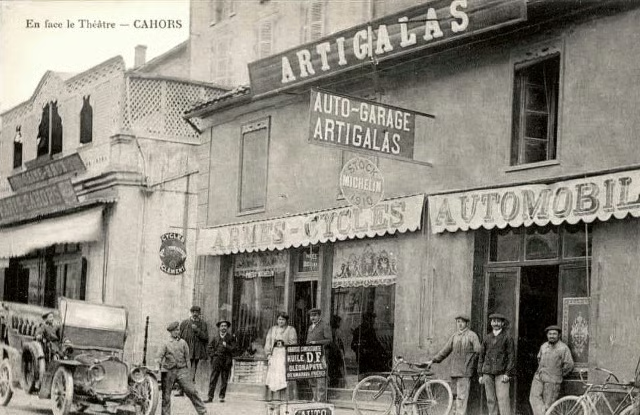

Il est professeur au lycée Gambetta de Cahors en 1936, révoqué par le Gouvernement de Vichy à la fin de 1941 pour appartenance à la franc-maçonnerie, il trouve un nouvel emploi comme secrétaire du Groupement des Transports Routiers du Lot, puis comme chef du service des bus locaux de la Maison Artigalas.

Il est condamné à un an de prison avec sursis par un Tribunal Spécial à Agen en mars 1943, il quitte Cahors et la même année, il fait adhérer ses troupes aux FTP (Francs Tireurs et Partisans). Il prend le nom de Capitaine Philippe.

Il meurt près de Bourganeuf (Creuse). Pris dans une embuscade tendue par un élément de la brigade du général Kurt Von Jesser, blessé, il vide son chargeur sur ses assaillants avant de se donner la mort avec la dernière balle plutôt que de se rendre.

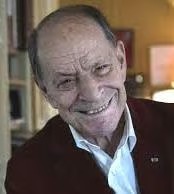

Louis Darquier dit Darquier de Pellepoix (1897/1980, portrait de droite), journaliste et homme politique, commissaire général aux questions juives de 1942 à 1944, né à Cahors dans une famille de notable.

Louis Darquier dit Darquier de Pellepoix (1897/1980, portrait de droite), journaliste et homme politique, commissaire général aux questions juives de 1942 à 1944, né à Cahors dans une famille de notable.

Engagé à l'Extrême Droite, Conseiller Municipal de Paris, proche de l'Action Française, membre des Croix-de-Feu, il crée en 1936 son propre parti, le Rassemblement antijuif de France. Partisan de l'Allemagne nazie bien avant le conflit mondial, il est nommé en mai 1942 par Pierre Laval (1883/1945) à la tête du Commissariat Général aux questions juives, à la demande des occupants qui jugent trop modéré son prédécesseur.

Il fuit en Espagne après la Libération. Condamné à mort par contumace en France, il reste dans ce pays dirigé par le général Francisco Franco Bahamonde dit Franco (1892/1975) et y meurt à l'âge de 82 ans, sans avoir été inquiété.

Charles Dumont (1929/2024, photo de gauche), auteur-compositeur-interprête, né à Cahors.

Charles Dumont (1929/2024, photo de gauche), auteur-compositeur-interprête, né à Cahors.

Il est notamment connu pour sa collaboration avec Edith Giovanna Gassion dite Édith Piaf (19145/1963), pour avoir composé certains de ses plus grands succès. Il a également composé pour Barbara Streisand (1942/-), Iolanda Cristina Gigliotti dite Dalida (1933/1987) et Constantin Rossi dit Tino Rossi (1907/1983). Il est trompettiste de formation et se passionne pour le jazz après avoir entendu les enregistrements de Louis Armstrong (1901/1971). Il développe une collaboration fidèle avec le parolier Michel Vaucaire (1904/1980).

L'Académie Française lui décerne le prix Henry-Jousselin en 1987, pour l'ensemble de ses chansons et l'Académie Charles-Cros en 1973, pour son disque Une femme. Les 28 et 29 mars 2004, il fête ses 50 ans de carrière au Bataclan à Paris

En 2019, il donne le récital La Tour Eiffel en musique, chantez !, au salon Gustave Eiffel de la tour Eiffel, à l'occasion de la sortie de son dernier album L'Âme sœur. C'est sa dernière prestation sur une scène.

Jules Léon Jean Combarieu (1859/1916, portrait de droite), musicologue, né à Cahors. Son frère aîné, Abel, devient le directeur de cabinet du Président de la République Émile Loubet.

Jules Léon Jean Combarieu (1859/1916, portrait de droite), musicologue, né à Cahors. Son frère aîné, Abel, devient le directeur de cabinet du Président de la République Émile Loubet.

Il fait ses études à la Sorbonne, puis à Berlin. Il est d'abord professeur de lettres au lycée de Cahors à partir de 1882, agrégé de lettres en 1884, reçoit le titre de docteur ès lettres en1894 et enseigne quelques années au lycée Louis-le-Grand à Paris.

Il fonde en 1901 la Revue d'Histoire et de Critique Musicales qui devient la Revue Musicale en 1902 avant de fusionner avec la revue de la Société Internationale de Musique en 1912.

En 1902, il est chef de Cabinet du Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts et est nommé chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur. En 1903, il devient inspecteur de l'Académie de Paris. Entre 1904 et 1910, il est professeur d'histoire de la musique au Collège de France à Paris.

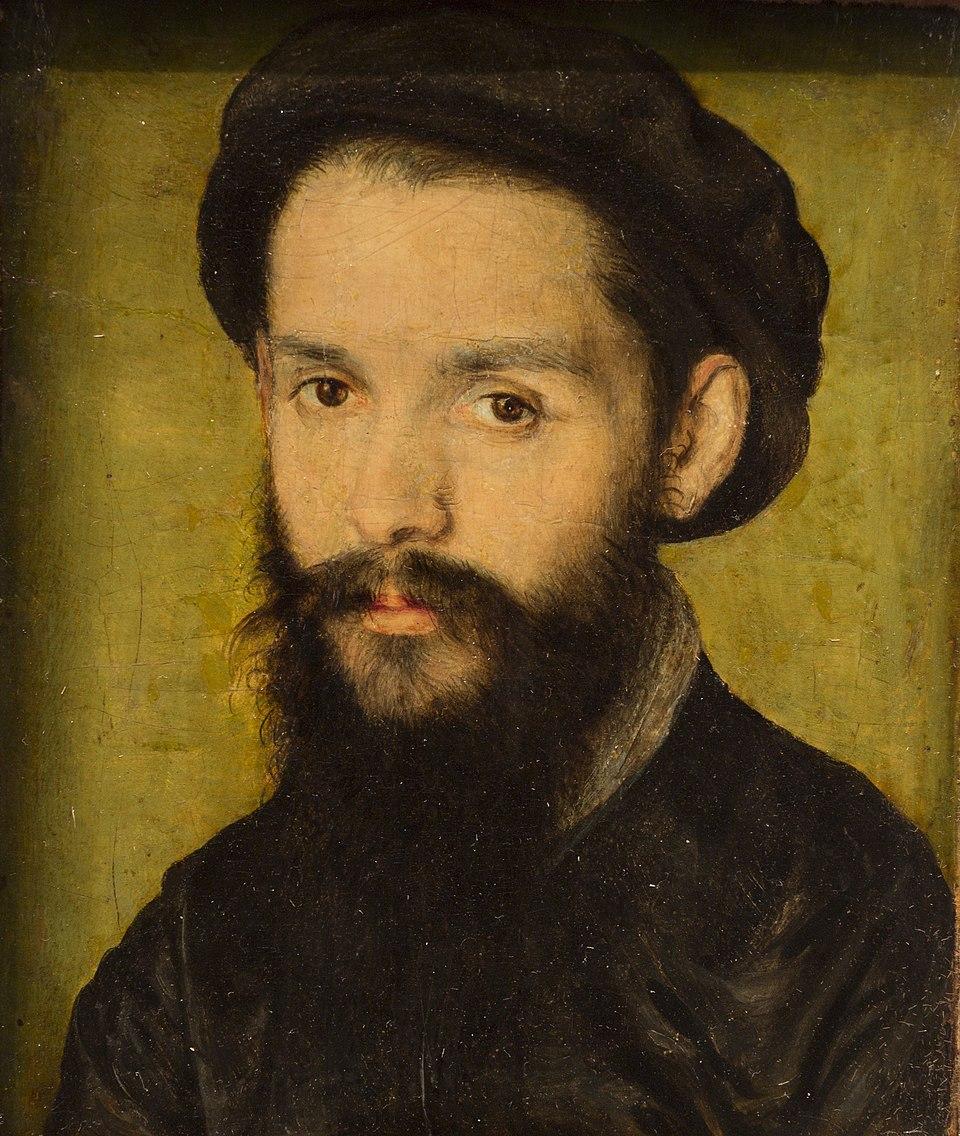

Clément Marot (1496/1544, portrait présumé de gauche), poète né à Cahors.

À la fois héritier des auteurs de la fin du XVème siècle et précurseur de la Pléiade, il est le poète le plus important de la cour du roi François Ier (1494/1547). Malgré la protection de Marguerite de Valois-Angoulême (1492/1549), sœur du roi, ses sympathies marquées pour la Réforme Protestante lui valent plusieurs emprisonnements et deux exils.

Il quitte Cahors vers l'âge de 10 ans pour rejoindre la Cour de France sur les bords de la Loire, où son père est entré au service de la reine Anne de Bretagne (1477/1514), épouse du  roi Louis XII (1462/1515). Il grandit donc à la Cour où il reçoit vraisemblablement une formation minimale en droit civil à l'Université d'Orléans. Il est ensuite employé en tant que Clerc de Justice au Palais de Justice de Paris avant d'entrer à la Chancellerie Royale comme secrétaire du roi puis secrétaire des finances en 1515. A partir de 1519, il fait office de secrétaire auprès de Marguerite de Valois-Angoulème et de son époux, Charles IV d'Alençon (1489/1525).

roi Louis XII (1462/1515). Il grandit donc à la Cour où il reçoit vraisemblablement une formation minimale en droit civil à l'Université d'Orléans. Il est ensuite employé en tant que Clerc de Justice au Palais de Justice de Paris avant d'entrer à la Chancellerie Royale comme secrétaire du roi puis secrétaire des finances en 1515. A partir de 1519, il fait office de secrétaire auprès de Marguerite de Valois-Angoulème et de son époux, Charles IV d'Alençon (1489/1525).

En 1526, première affaire judiciaire : sa maîtresse le dénonce pour avoir mangé le lard (l'expression signifie littéralement la rupture du jeûne en période de carême). Il est incarcéré dans les geôles du Châtelet puis transféré à Chartres. Les rares documents d'archives n'évoquent jamais le jeûne, et il se défend d'une accusation plus large de luthéranisme. Il doit faire face à d'autres arrestations et d'autres incarcérations dans les années qui suivent. En 1527, il est emprisonné à la Conciergerie pour avoir porté secours à des prisonniers, il est libéré sur ordre du roi. En 1532, à Lyon et à Paris, plusieurs libraires commencent à publier des éditions entièrement consacrées à ses œuvres.

En 1534, des placards, affichés à Paris et dans d'autres villes (Orléans, Tours, Amboise et Blois), s'en prennent violemment au rite de la messe. Le Parlement, bientôt suivi par le roi, met rapidement en place la répression en multipliant les arrestations et les exécutions publiques. Il est suspecté et s'enfuit pour se diriger, sur les conseils de sa protectrice, vers la Cour de la duchesse de Ferrare, Renée de France (1510/1574) où il arrive en 1535, et entre à son service comme poète et secrétaire et devient l'un des animateurs des fêtes et des divertissements de la petite Cour française de Ferrare (Emilie-Romagne/Italie). À Ferrare, en 1536, le duc et l'inquisiteur de Ferrare déclenchent une enquête menée à l'encontre de plusieurs des protégés français de Renée, il fuit alors clandestinement à Venise, d'où il obtient son rappel en France, puis à la Cour et obtient le pardon du roi.

En 1542, le roi François Ier fait rechercher les luthériens, il part de nouveau en exil et gagne Genève, puis s'installe à Chambéry, capitale des États de Savoie. Au début de 1544, il passe quelque temps au château de Longefan (près d'Aix-les-Bains).

Voulant rejoindre l'armée française au Piémont, il gagne Turin où il meurt dans l'indigence en 1544.

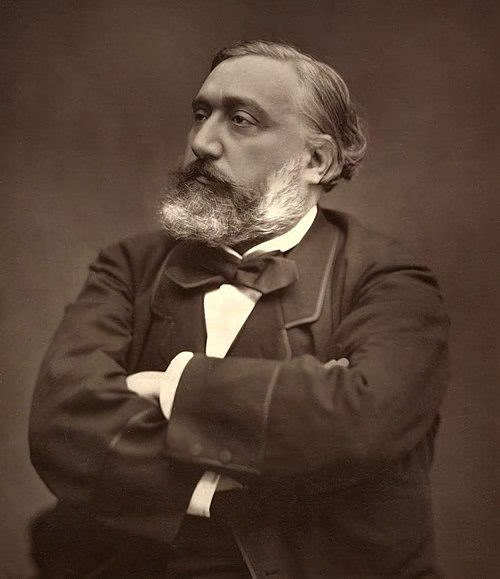

Léon Gambetta (1838/1882, portrait de gauche), homme politique, né à Cahors.

Grande figure de l'enracinement de la IIIème République. Orateur de talent, tribun charismatique, Léon Gambetta suscite un engouement populaire exceptionnel.

Issu d'un milieu provincial modeste, il obtient une licence de droit à l'Université de Paris, puis s'établit comme avocat. Opposant au Second Empire, il est élu député en 1869.  En 1870, à la suite du désastre de Sedan face à l'armée prussienne, il proclame le rétablissement de la République depuis l'Hôtel de Ville de Paris. Ministre de l'Intérieur du Gouvernement de la Défense Nationale, il s'implique dans la défense acharnée du territoire. Opposé à l'Armistice du 28 janvier 1871, il démissionne le 6 février. Il se place en retrait et lors du soulèvement de la Commune de Paris (mars-mai 1871), il se trouve en villégiature à Saint-Sébastien, en Espagne.

En 1870, à la suite du désastre de Sedan face à l'armée prussienne, il proclame le rétablissement de la République depuis l'Hôtel de Ville de Paris. Ministre de l'Intérieur du Gouvernement de la Défense Nationale, il s'implique dans la défense acharnée du territoire. Opposé à l'Armistice du 28 janvier 1871, il démissionne le 6 février. Il se place en retrait et lors du soulèvement de la Commune de Paris (mars-mai 1871), il se trouve en villégiature à Saint-Sébastien, en Espagne.

Après le Traité de Francfort, il contribue à l'affermissement du régime républicain. Lors de la crise du 16 mai 1877, il s'oppose fermement au Président Mac Mahon amené à démissionner en janvier 1879. Il est président de la Chambre des députés de 1879 à 1881, puis est nommé président du Conseil par le président de la République Jules Grévy, avec qui son inimitié est de notoriété publique. Il démissionne deux mois plus tard sur un projet de réforme constitutionnelle.

Après sa mort, de nombreux hommages lui sont rendus et le gouvernement décrète des Obsèques Nationales, pour la première fois dans l'Histoire de la République. Dans les années qui suivent, plusieurs monuments sont érigés à sa mémoire. Son cœur est transféré au Panthéon en 1920.

voir d'autres personnages liés à Cahors.

voir d'autres personnages liés à Cahors.

Quartiers, faubourgs, lieux dits, hameaux et écarts

La commune est composée de plusieurs quartiers :

Le secteur sauvegardé (Badernes, Chapou, Libération, Soubirous) ; le quartier du XIXème siècle (Quais, Hôpital, Gare, Saint-Namphaise) ; La Croix-de-Fer ; La Plaine du Pal et La Gravette ; Sainte-Valérie ; Lamothe ; Regourd ; Les Tuileries ; Saint-Henri ; Terre-Rouge ; Cabessut ; Coty ; Camp des Monges ; Bégoux ; Le Payrat ; Saint-Cirice ; Les Ramonets ; La Marchande ; Saint-Georges ; Routes de Toulouse et de Lalbenque ; La Rosière ; Lacapelle.

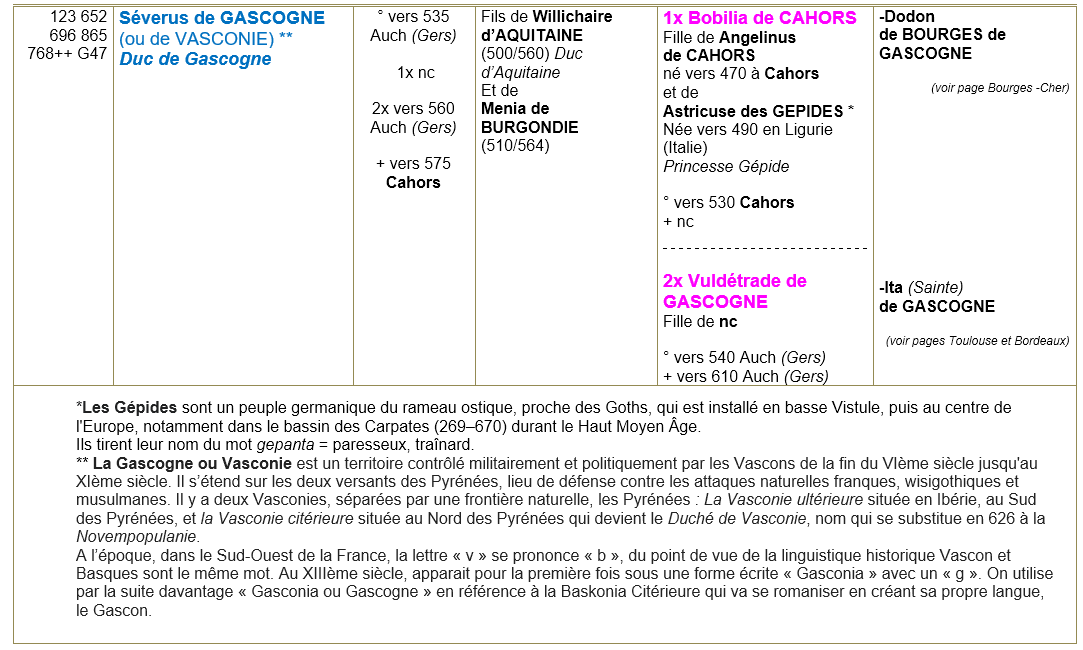

Mes ancêtres de Cahors

Carte de Cassini

Notes :

(1) Uxellodunum : connu pour avoir été le lieu de la dernière bataille de la Guerre des Gaules, en 51 avant J.-C., Jules César emportant la reddition de la place à la suite de son siège.

La localisation d'Uxellodunum au Puy d'Issolud, sur le territoire de la commune de Vayrac (Lot), est démontrée par les fouilles archéologiques et admise par la communauté scientifique. Le site est classé par le Ministère de la Culture depuis le début des années 2000.

(2) Le Pont Valentré : L'origine du nom est incertaine. Valentré peut être la déformation du mot balandra = la salamandre. Cet animal, représenté au sommet d'une pile du pont, est censé représenter le Diable. Une autre hypothèse fait référence à la balandra ou bélandre en français = barque à fond plat utilisée pour le transport des personnes et des marchandises, qui a servi de bac avant la construction du pont...

(3) Un soleilho est un grenier ouvert pour le séchage des laines et des peaux ou la conservation des aliments. Ce type se structure est caractéristique des constructions du Midi de la France, en particulier dans la région de Figeac et de Cahors.

Sources :

Sites, blogs, livres, revues et journaux, photographies... : Wikipedia ; https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA46000017 ; https://saisonculturellecahors.fr/les-equipements/theatre/; https://www.cahorsvalleedulot.com/patrimoine/barbacane/ ; Emmanuel Moureau, Cahors, Hôtel d’Issala (Maison Verdier), https://armma.saprat.fr/monument/cahors-hotel-dissala-maison-verdier/...

Date de dernière mise à jour : 28/10/2025