Cabrières

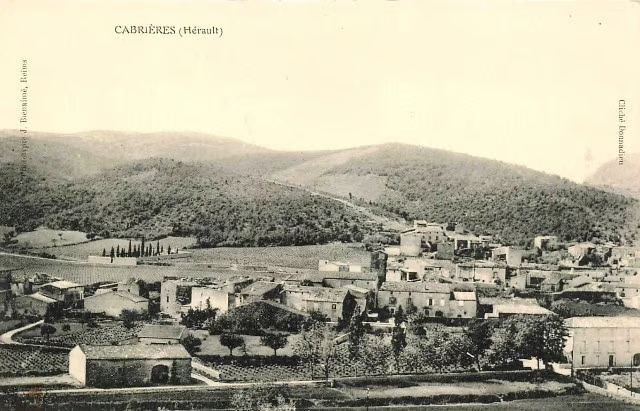

Commune rurale à habitat dispersé située dans le centre du département, en bas des pics du Vissou et du Pioch de la Cisterne, sur lequel se dressait son château fort médiéval dont il reste quelques vestiges.

Commune rurale à habitat dispersé située dans le centre du département, en bas des pics du Vissou et du Pioch de la Cisterne, sur lequel se dressait son château fort médiéval dont il reste quelques vestiges.

La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000, le Salagou, et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les communes limitrophes sont : Mourèze, Villeneuvette, Lieuran-Cabrières, Péret, Fontès, Neffiès, Vailhan, Valmascle.

Hydrographie

Elle est drainée par la Boyne, rivière qui prend sa source au lieu-dit Liandes sur la commune de Valmascle. Dans son cours de 21kms 700, elle fait marcher 6 usines, arrose 5ha, traverse les territoires de Cabrières, Fontés, Adissan, Nizas et se jette dans l'Hérault. Elle a de nombreux affluents, dont deux parmi les plus importants, le Pitrous et le Merdols, ont alimenté des moulins.

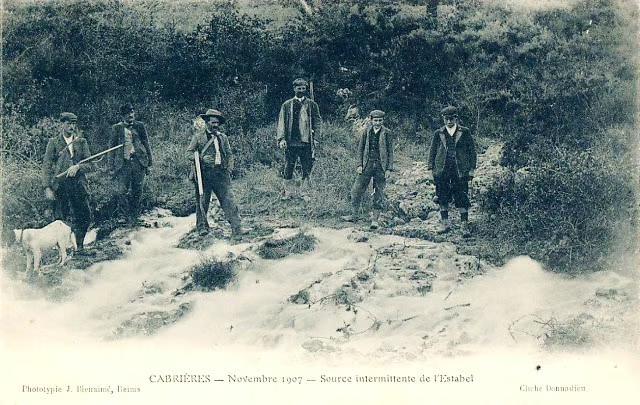

La source de l'Estabel

L'Estabel est une source minérale intermittente ponctuée par une magnifique cascade ne coulant que très exceptionnellement. Son débit peut atteindre en quelques jours 1 m3/seconde. Ses différentes sorties sont suivies de périodes de tarissement qui peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines d'années. La température de cette source (+22°) présente un chimisme très particulier, qui entraîne un dépôt des carbonates en excès. Ces dépôts de tuf calcaire en particulier peuvent atteindre plus de 10cm d'épaisseur lors de certaines crues. La dernière sortie date de 1997.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : D'argent au pairle losangé d'argent et de sable.

Toponymie

Cabrières = cabri = chèvres, ou cupra = cuivre au Moyen Âge.

L'Histoire Générale du Languedoc mentionne en 870 : in suburbis Caprariense.

Dans le Livre noir de Béziers et dans l'Histoire Générale du Languedoc en 971 et 990 : la vicaria Caprariense.

Le cartulaire de Gellone cite en 1077-1099 : apud Cabreriam, en 1108 : Raimondus de castro Cabreria, en 1152 : ad Cabreriam.

La Revue des langues romanes de 1870 cite en 1380 : lo castel de Cabrieyra.

Le Rôle des décimes du diocèse de Béziers cite en 1571 : le prieur de Cabrières.

Histoire

Histoire

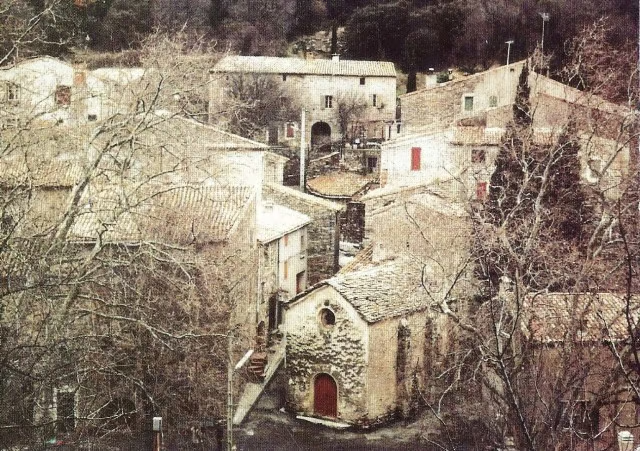

Le village primitif de Cabrières, est situé sur les flancs de la colline du château, à environ 2kms du village actuel. Le château, un des plus important de la région, se situe au sommet de cette colline.

Des mines de cuivre sont exploitées durant l'âge du Bronze et l'Antiquité. Des traces de cette exploitation subsistent encore.

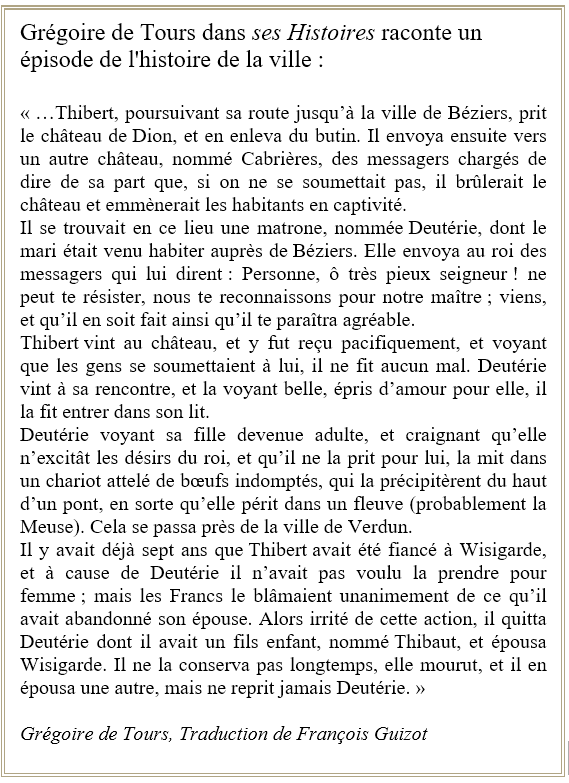

Le château de Cabrières est cité dans l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours (538/594).

Le vieux village est alors bâti au pied du château.

Au cours des XIème et XIIème siècles, le château est occupé par une Famille issue du puissant lignage Franc des Guillelmides, descendant de mon ancêtre Guilhem de Gellone (751/812, portrait de gauche), fondateur du monastère de Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert).

Au cours des XIème et XIIème siècles, le château est occupé par une Famille issue du puissant lignage Franc des Guillelmides, descendant de mon ancêtre Guilhem de Gellone (751/812, portrait de gauche), fondateur du monastère de Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert).

Au pied des falaises, un nouveau village se développe.

Avec la Croisade des Albigeois (1209-1229), la Famille de Cabrières est dépossédée de ses biens.

En 1260, le château reconstruit abrite une garnison royale.

Pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453), le site, véritable place forte, objet de convoitise à proximité des foires de Pézenas et de Montagnac, est soumis aux assauts de nombreux brigands. Les routiers, installés dans le château, pillent et rançonnent les vallées de l'Hérault et de la Lergue par où passe la route vers le Rouergue. Les communautés de la vallée de l'Hérault achètent le départ de ces routiers au prix d'une forte indemnité. Le village commence à se vider.

À la fin du XVème siècle, le calme revenu, une nouvelle communauté s'installe et construit de nouvelles habitations. L'élevage, la fabrication de produits qui en dérivent (laine, lait et fromage), le transport par mulets en sont les activités principales.

A partir du XVIIème siècle, petit à petit, le village primitif est abandonné totalement, pour se reconstruire au bord de la Boyne près de la tour de l’église Saint-Etienne. Des petits groupes de maisons se constituent (Mas de Gaussel, Mas de l’eglise, Mas du Bayle) avant de se regrouper petit à petit pour former le village actuel de Cabrières.

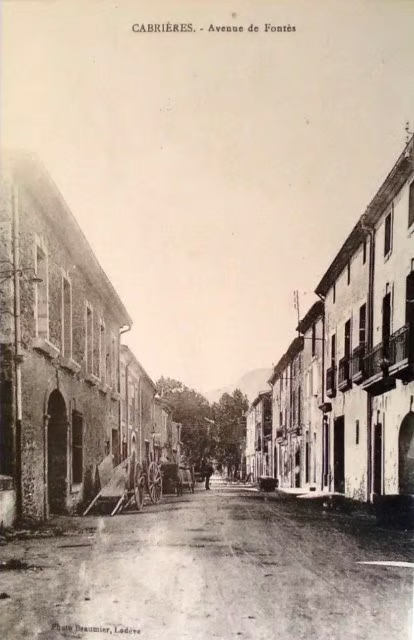

Au XIXème siècle, des maisons vigneronnes se bâtissent le long de nouvelles rues, au moment du développement de la viticulture, qui connait son apogée dans les années 1930 avec la création de la cave coopérative de l’Estabel, dont les vins ne cessent depuis d’être reconnus.

En 1790, la commune fait partie du district de Béziers et du canton de Fontès, en 1801, elle appartient au canton de Montagnac, en 2014, elle est rattachée au canton de Mèze. Jusqu'en 2016, elle est rattaché à l'arrondissement de Béziers puis en 2017 à l'arrondissement de Lodève.

Seigneurs et gens de la noblesse

A partir du Xlème siècle, un puissant lignage seigneurial fait souche à Cabrières, mes ancêtres La Famille de Cabrières :

Emenon de Cabrières né en 1020, puis de pères en fils, Guillaume Ier de Cabrières né vers 1055 ; Emenon II de Cabrières né vers 1095 ; Guillaume II de Cabrières (1125/1166) ; Humbert de Cabrières (1150/1195) époux d'Adélaïs de Cazouls (1150/1231)....

Chroniques et légendes communales

Le site fossilifère

Découvert en 2018 et étudié en 2023 par une équipe internationale, le site fossilifère de Cabrières livre plus de 400 fossiles datant de 470 millions d’années. Il témoigne de l'environnement le plus proche du pôle Sud à cette époque jamais observé, et se classe ainsi parmi les gisements les plus riches et les plus diversifiés au monde pour la période ordovicienne. Il se distingue par un niveau de préservation exceptionnel qui permet la découverte, extrêmement rare, d'organismes à corps mous. En particulier, la découverte d'un large éventail d'algues et d’éponges contribue à une meilleure compréhension de leur rôle pivot dans l'écosystème de l'époque.

La mine de cuivre de Pioch Farrus

C'est la plus ancienne mine de cuivre visitable en France. L'étude du secteur minier de Cabrières revêt un caractère déterminant pour comprendre l'histoire de la métallurgie en France. Les plus anciennes mines de cuivre de notre pays y sont découvertes. Plus d'une dizaine de points d'extraction de minerai de cuivre datant du Chalcolithique et du Bronze ancien sont recensés. La mine de Pioch Farrus découverte en 1983 est exceptionnelle de par son parfait état de conservation qui permet de préciser les techniques d'extractions et les procédés utilisés par les métallurgistes du cuivre. Cette mine, datée du Néolithique final vers le milieu du IIIème millénaire avant J.-C. , est donc plus vieille encore. L'autre intérêt est lié au parfait état de conservation des travaux d'extractions gallo-romains datés du Ier siècle avant J.-C. et du Ier siècle après notre ère.

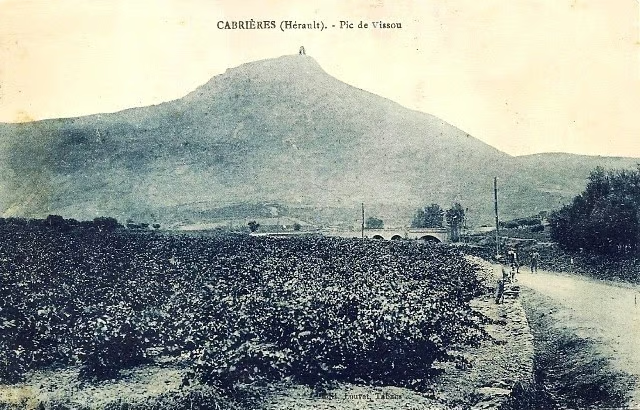

Le Pic de Vissou

Il est l’emblème naturel de Cabrières et se voit à plusieurs dizaine de kilomètres à la ronde du haut de ses 482m.

Premiers contreforts des basses Cévennes, ce site de 1208ha classé en 2002, est l’un des plus hauts points de vue du département de l’Hérault avec une diversité géologique exceptionnelle, une mosaïque de paysages remarquables. Par temps clair, la plaine du bas Languedoc de la petite Camargue aux Pyrénées est visible.

Sa structure géologique est complexe et il est dans les années 1950 un haut lieu de la géologie française et européenne. Les chercheurs y trouvent des fossiles de trilobites, animaux des fonds marins vivants il y a plus de 500 millions d’années. Les dernières découvertes permettent de retrouver des fossiles d’espèces jusqu’alors inconnus dans la région.

Patrimoine

Le château

Le premier château de Cabrières est édifié sur un rocher escarpé. Bâti surtout en bois, il entre dans l’Histoire lors de la campagne du roi Wisigoth Théodebert Ier (500/548) qui y rencontre la belle Deuterie, seigneuresse de Cabrières (voir § Histoire).

Sous l’impulsion carolingienne, le château devient le centre d’un district ou Pagus nommé le Cabriérés. De nombreux seigneurs se succèdent dont Bernard de Cabrières qui participe au financement de l’Abbaye de Valmagne, au coté d’autres grands seigneurs régionaux.

Tour à tour le château est un lieu de combats : lors de la Croisade des Albigeois, en 1210 Simon de Montfort (1160/1218, portrait 1 de droite), attaque le château malgré son apparente soumission en 1209. Le donjon est rasé, les murailles démantelées.

Tour à tour le château est un lieu de combats : lors de la Croisade des Albigeois, en 1210 Simon de Montfort (1160/1218, portrait 1 de droite), attaque le château malgré son apparente soumission en 1209. Le donjon est rasé, les murailles démantelées.

Le château se relève sous l’impulsion du roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270, portrait de gauche) qui y place une de ses garnisons.

Lors de la Guerre de Cent ans (1337-1453), des bandes de routiers assiégent le château qui est une nouvelle fois détruit et reconstruit.

En 1579, Le château tombe aux mains des protestants, pris par la suite par des pillards et des brigands. Le duc Henry Ier de Montmorency (1534/1614, portrait 2 de droite), décide alors le siège de Cabrières.

En 1579, Le château tombe aux mains des protestants, pris par la suite par des pillards et des brigands. Le duc Henry Ier de Montmorency (1534/1614, portrait 2 de droite), décide alors le siège de Cabrières.

En 1585, la place forte de Cabrières est rasée définitivement sous les ordres du duc de Montmorency afin que plus jamais elle ne soit utilisée.

A partir de cette période, le village au pied du château se déplace à son emplacement actuel et le site de la Cisterne est définitivement abandonné. Il reste aujourd’hui des vestiges du village primitif, de l’église Saint-Rome et quelques traces de murs de l’ancien château.

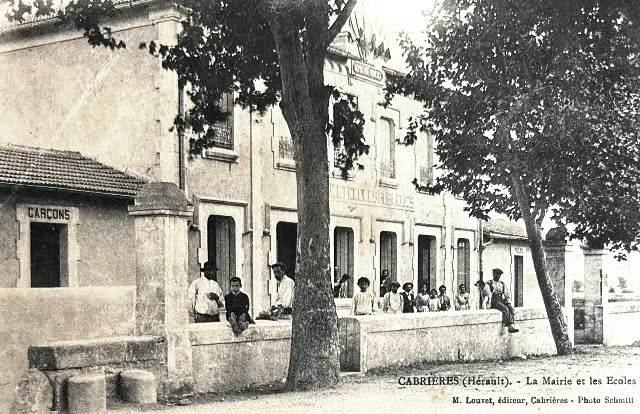

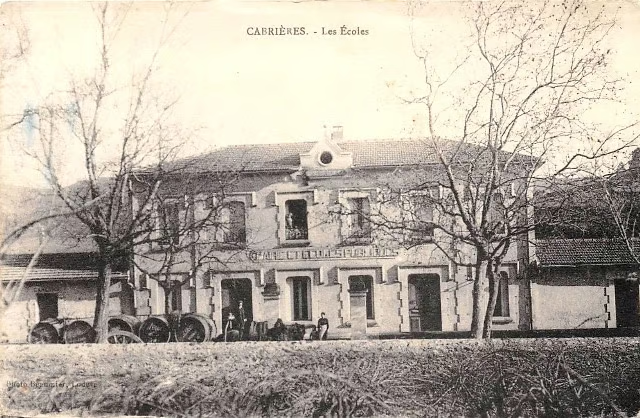

L’église Saint-Etienne et sa tour

De cet édifice religieux, érigé au XIVème siècle par les moines de Cassan, subsiste une tour de défense faisant office de clocher à l'actuelle église. Cette église, construite en 1869, est bâtie sur une plus petite édifiée en 1610, autour de laquelle s'est construit le village actuel.

La fontaine du Griffe

En 1840, l’eau courante arrive au cœur du village. La fontaine est édifiée en moins de 7 mois sur un tracé de 1242m de canalisations, ponctuées de 2 aqueducs et de 5 gloriettes. Elle est complétée plus tard par 2 autres, dont une a aujourd’hui disparu. Elle est le principal point d’eau courante du village jusqu’en 1953 avec l’arrivée de l’eau dans les maisons.

La statue de la Vierge

En 1958, elle est installée sur le rocher à l'instigation du curé de Cabrières. Le jour de sa bénédiction, une grande fête réunit les villageois. Des guirlandes bleues et blanches aux couleurs de la Vierge sont posées sur le trajet de la procession qui s'étire sur plusieurs centaines de mètres, depuis l’église jusqu’à la montagne. Chaque année une messe ou une procession a lieu. A la disparition de l’abbé s'ensuit une longue période d’oubli … jusqu’au printemps 2010 ou un groupe de jeunes décide de débroussailler le chemin menant à la Vierge et de nettoyer et repeindre la statue.

L’église Saint-Martin des Crozes

La première mention de l’église remonte à l’an 900, cession faite par le vicomte de Béziers à l’abbaye de Saint-Thibéry. La construction est achevée au XIIème siècle. Les voûtains et arcs de l’abside témoignent d’une réfection au XIIIème et XIVème siècles. Elle se trouve sur le passage des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.

Elle est classée aux Monuments Historiques en 1980.

Le four communal des Crozes

Au cœur du hameau, le four est pendant longtemps un lieu de rencontres et d’échanges entre les habitants. Vers 1930, la fabrication du pain s’éteint peu à peu. Le four abandonné tombe dans l’oubli. En 1994, il est restauré et remis en valeur.

Les mazets et capitelles

Ce bâti ancien, érigé par les vignerons et les bergers, façonnent le paysage et est le témoignage d’une importante activité, viticole ou pastorale.

Le prieuré de Tiberet et ses moulins

Dès 1174, il est question dans le Cartulaire des abbayes d’Aniane et de Gellone de l’église Sainte-Marie-de-Tiveret, mais aussi sur les cartes de Cassini.

La charte de 1184 indique qu’il y a en ces lieux à la fin du XIIème siècle un établissement des Templiers relativement important qui a à sa tête un prieur. Le prieuré de Tibéret, est rattaché à la Commanderie principale de Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron). De cet ensemble de vestiges subsistent au pied d’une source, les ruines d’une église, d’une meunerie et de 3 moulins.

Faubourgs, quartiers, lieux dits, hameaux, écarts

La commune de Cabrières compte deux hameaux principaux :

Les Crozes

Niché au milieu des bois de chênes verts et de châtaigniers, Les Crozes est un hameau pittoresque inconnu des guides touristiques. Une seule route étroite et tortueuse y mène.

Le Mas Rouch

Situé entre Cabrières et le hameau des Crozes, le Mas Rouch regroupe, sur un petit promontoire, une dizaine de maisons utilisées pour la plupart comme résidences secondaires.

et quelques domaines ou mas isolés comme Le Temple, Lauriol, La Rouquette et Mas Boussière, complètent les zones habitées de la commune.

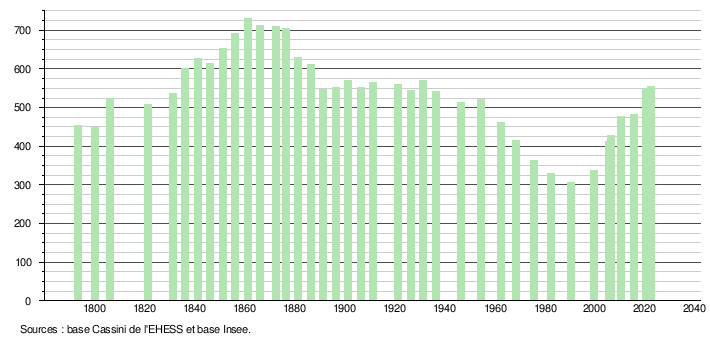

Evolution de la population

Personnages liés à la commune

Jacques Boisgontier (1937/1998) linguiste français mort à Cabrières.

Après des études à l’Université de Bordeaux, il enseigne l’espagnol à Mourenx puis à Auch. À partir de la rentrée 1969, il devient chargé de cours d’occitan à l’Université de Bordeaux et, simultanément, assistant à l’université de Poitiers. A l’automne 1975, il entre au Laboratoires d’Etudes Méridionales de Toulouse - Centre National de la Recherche Scientifique - comme assistant de recherches puis ingénieur d’études.

Ses travaux sur le domaine occitan sont particulièrement variés : linguistique, ethnologie et littérature occitanes, variétés méridionales du français, onomastique.

Il est l'auteur du dictionnaire du français régional des Pays aquitains. Il a collaboré à l'Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc occidental.

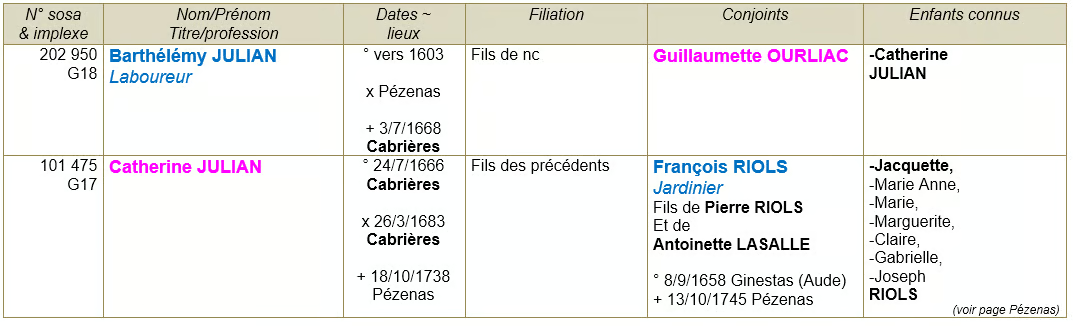

Mes ancêtres de Cabrières

Outre mes ancêtres cités au § Les seigneurs, et sur lesquels je n'ai aucun autre renseignements, il y a :

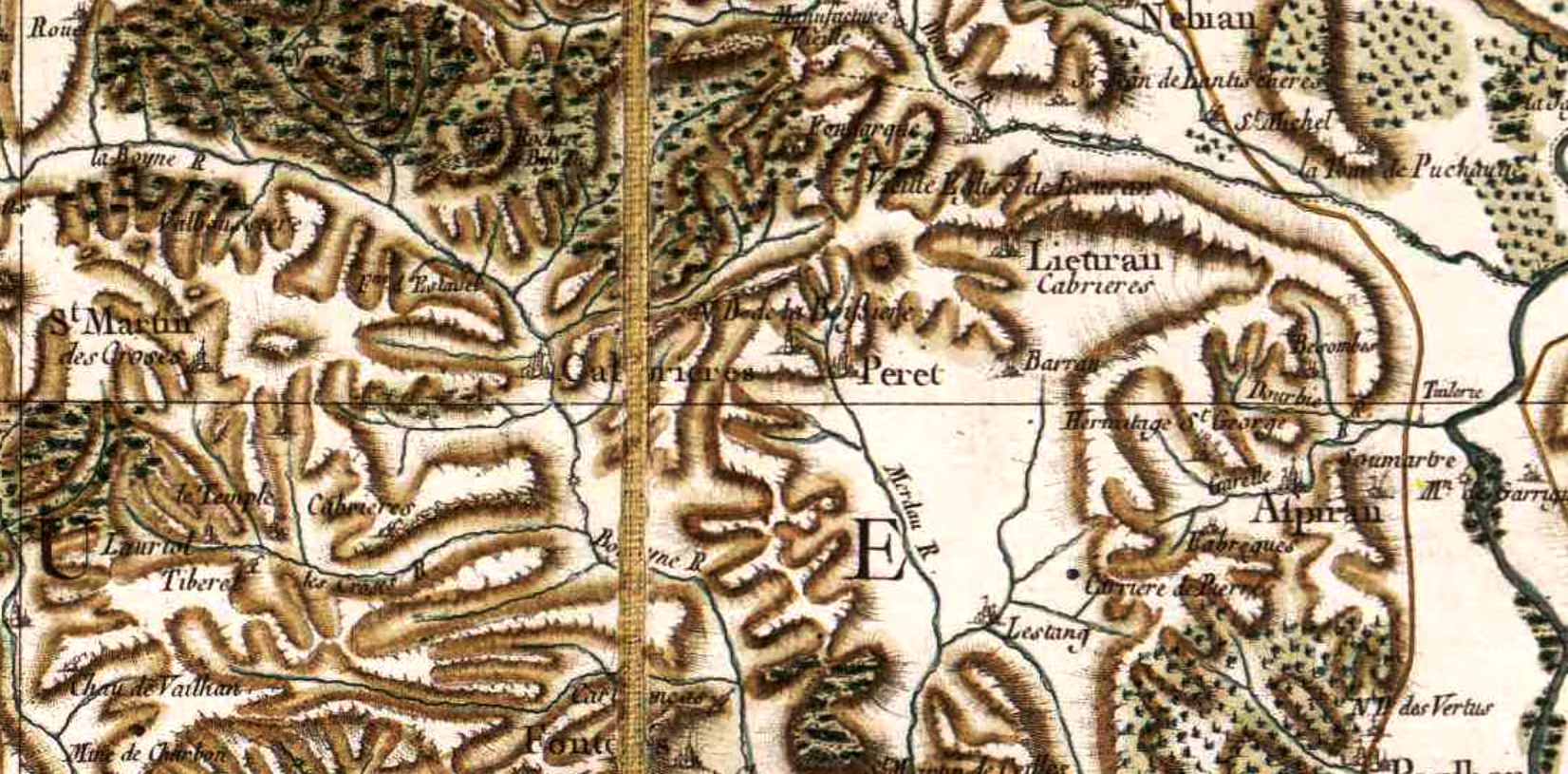

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues ... : Wikipedia ; Mairie de Cabrières ; Ouvrage sur les moulins de Tibéret par Albert Martinez, historien local, Editions Pro Baetris, 2012.

Date de dernière mise à jour : 13/10/2025