Dourgne

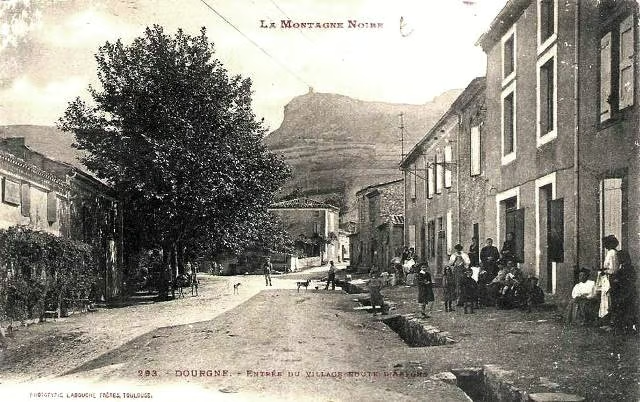

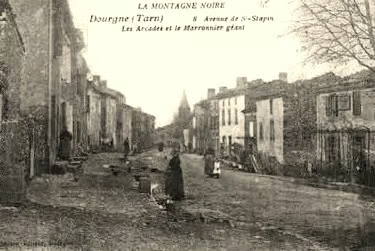

Petit bourg rural situé dans le Castrais, entre la rive droite de l'Agout au Sud et son affluent, le Dadou, au Nord. Dourgne est un charmant petit village blotti au pied de la Montagne Noire, entre Revel et Labruguière.

Petit bourg rural situé dans le Castrais, entre la rive droite de l'Agout au Sud et son affluent, le Dadou, au Nord. Dourgne est un charmant petit village blotti au pied de la Montagne Noire, entre Revel et Labruguière.

Inclus dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, il possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000, la Montagne Noire occidentale et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les communes limitrophes sont : Arfons, Lagardiolle, Massaguel, Saint-Amancet, Saint-Avit et Verdalle.

Hydrographie

La commune est drainée par le ruisseau du Taurou, qui prend sa source dans la commune et s'écoule vers le Nord pour se jeter se jette dans le Sor à Lescout, après avoir traversé 3 communes, les ruisseaux de Malric, des Fontanelles, du Lézérou, du Melzic, de la Fontaine des Vaquiès, de la Peyre, de la Vialette, de Rieu Grand et par divers autres petits cours d'eau.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : D'azur aux deux clefs d'argent passées en sautoir, liées par un ruban de gueules.

Toponymie

Vers 960 sont mentionnés pour la première fois l'église Sancti Petri et le castrum Durinano castro. Le castrum est localisé grâce à son toponyme dans une ancienne carrière qui porte encore le nom de Castelas, à 1,250 kms au Nord du village. Le Castel Dornian est mentionné en 1025 et en 1035 Durniano.

Histoire

Histoire

Le lieu est déjà habité à l’époque Préhistorique. Puis les Gaulois s’installent dans la vallée. Pendant l’occupation Romaine, un passage reliant Narbonne à Castres est attesté.

Des traces gallo-romaines sont visibles sur les sommets qui entourent le bourg cerné par les ruisseaux, le Taurou et le Melzic, qui descendent de la montagne.

Pendant toute la première partie du Moyen-âge, l’occupation du territoire se fait principalement sur trois sites distincts, tous localisés sur le versant Nord de la montagne et distants les uns des autres de quelques centaines de mètres seulement. Celui du château, le Castelas, celui du village sur le flanc oriental de la vallée et celui de la première église paroissiale Saint-Pierre sur la rive gauche du Taurou.

Avant la Croisade des Albigeois (1209-1229), Dourgne est un village fortifié qui s'éleve autour d'un donjon montagnard au lieu-dit le Castellas.

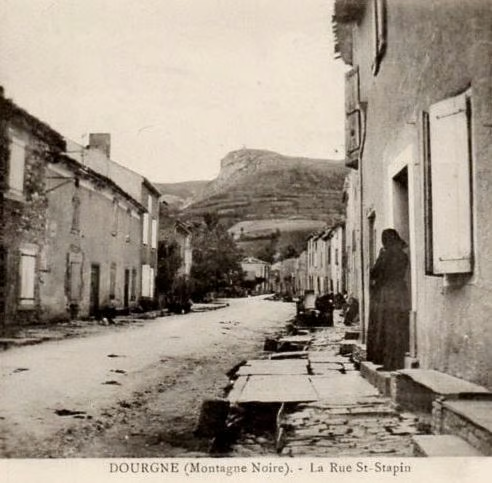

Ce village primitif (vallon de Saint Stappin aujourd’hui) est dévasté pendant les combats du 22 avril 1212.

Ce village primitif (vallon de Saint Stappin aujourd’hui) est dévasté pendant les combats du 22 avril 1212.

Un siècle plus tard, les habitants demandent au roi de France Philippe IV dit le Bel (1268/1314, portrait de gauche), la permission de reconstruire leur village au pied de la montagne. Cette permission, demandée en 1301 par une escorte composée des plus belles jeunes filles et des plus beaux jeunes gens du village, tous tenant des branches de romarin, est accordée par le roi, séduit par une si belle jeunesse.

En 1303, la première charte des libertés est accordée au village avec l’autorisation de fabriquer du drap. La cité est un centre manufacturier très important au XIVème siècle. Dourgne se spécialise dans la production de cordelat, étoffe de laine assez grossière utilisée essentiellement pour la confection de vêtements de travailleur. À l’instar de nombre de villes et de villages du Haut-Languedoc, Dourgne vend sa production aux foires générales de Pézenas et de Montagnac.

En 1397, les routiers occupent le castel, raison probable de son abandon par la suite. L'église est encore mentionnée en 1317.

Au XVIème siècle, au plus fort des guerres de Religion? particulièrement ravageuses en Languedoc, Dourgne constitue une des seules communautés qui conserve la religion catholique dans le diocèse de Lavaur. En 1572, la ville fait face à une violente attaque. Par deux fois les moines bénédictins de Soréze se réfugient à Dourgne après la prise de Soréze  par les troupes protestantes.

par les troupes protestantes.

Vers 1605, à l’époque du roi Henri IV (1553/1610, portrait de droite), la ville est gérée par des Consuls. Dourgne et Arfons forment une seule communauté. Chaque 15 août, 4 consuls sont désignés par leurs prédécesseurs et acceptés par le suffrage des habitants pour un an et non rééligibles. A cette époque le village est encore entouré d’une muraille. La ville est riche grâce au commerce de la laine et à ses élevages.

A la veille de la Révolution Française, la population est d’environ 1800 personnes qui vivent du textile mais aussi de la culture du blé et du seigle.

4 députés sont élus pour y représenter la commune à la réunion des Etats Généraux.

La première municipalité est installée en février 1790 et le Sieur Caraven est élu Maire. Ce conseil municipal se préoccupe de l’enseignement des jeunes et décide d’ouvrir une école pour enseigner l’écriture, la lecture et l’arithmétique en 1792. Les enseignants sont rétribués selon le nombre d’élèves qu’ils instruisent.

Au cours du XIXème siècle, Dourgne continue de vivre surtout de l’élevage. Le recensement de 1866 compte 1715 habitants et 3537 ovins.

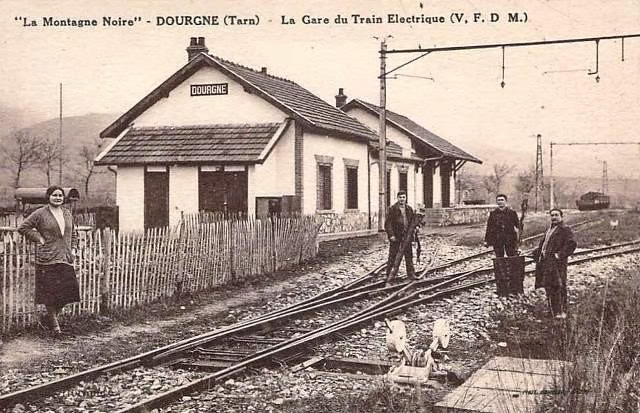

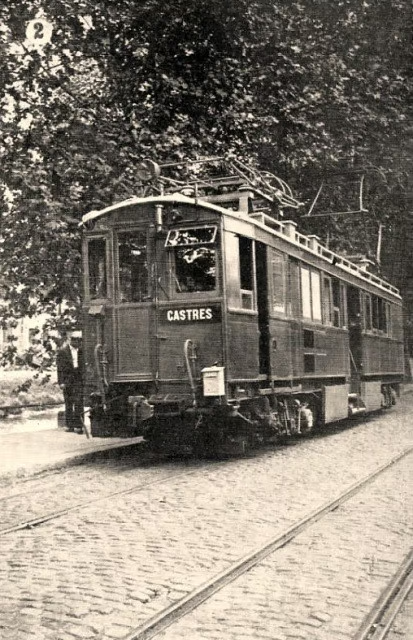

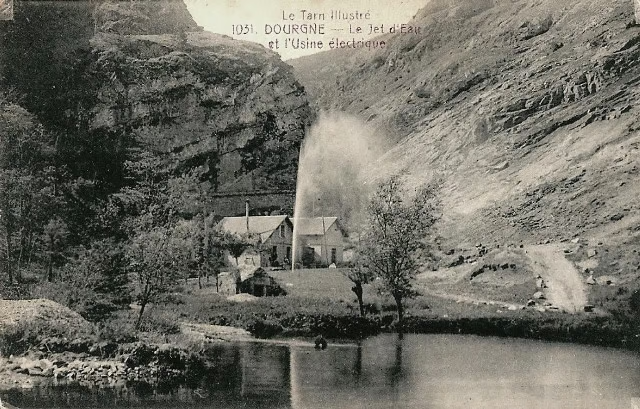

L’électricité arrive à Dourgne en 1891, le téléphone en 1927 et l’eau en 1950.

Les carrières d’ardoises sont exploitées depuis 1873.

Un chemin de fer existe jusqu’après la Seconde Guerre Mondiale.

Evolution du village

Le noyau ancien du village se reconnaît actuellement au Nord-Est de l’église, en hauteur, sur une petite éminence à l’aplomb du ruisseau. Il permettait d’exploiter la défense naturelle sur trois côtés. L’ensemble était entouré d’un fossé entièrement creusé de main d’homme à l’Ouest, et un recreusement de la déclivité naturelle sur les autres côtés. Il était doublé par un mur d’enceinte flanqué de tours d’angle.

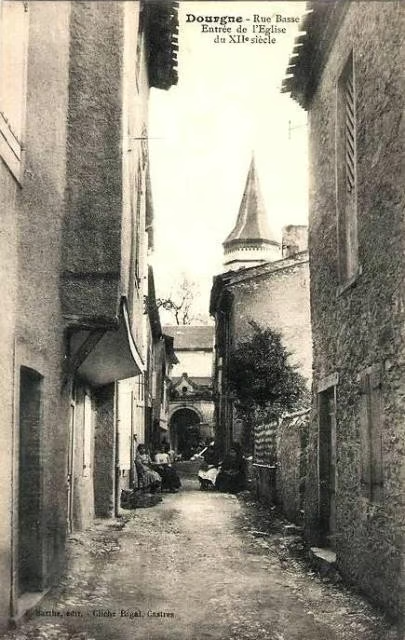

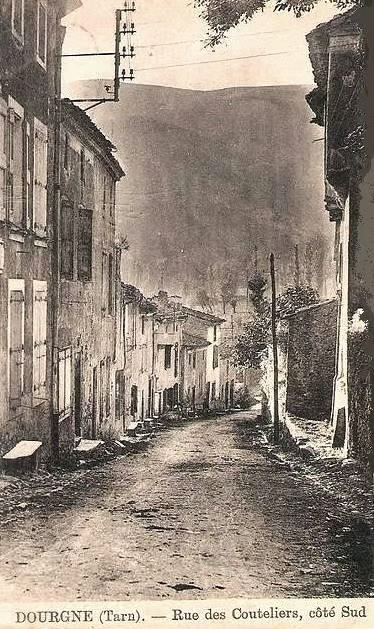

En 1752, une tour ruinée existe à l’angle Ouest du village et une autre à l’angle Sud. Selon les registres des délibérations des consuls, une porte de ville existait du côté de la plaine castraise (au Nord). Elle était pourvue d’un pont-levis. Pour des raisons logiques de circulation, les portes d’accès au village doivent être envisagées dans le prolongement des rues, donc au Nord et au Sud. À l’intérieur des murs, le village, de formation linéaire, se compose de trois rues parallèles étroites. Ces rues sont la rue Haute, la Basselle et la rue Basse. La rue Haute et la rue Basse peuvent être considérées comme les axes majeurs. En revanche, la rue centrale, la Basselle, constitue une ruelle piétonne et secondaire sur laquelle donnent les façades arrière des maisons. Selon un dispositif caractéristique de l’époque médiévale, les parcelles d’habitation sont traversantes (les maisons présentent deux façades sur rue). Les maisons (une cinquantaine environ) situées sur le pourtour du village s’appuient directement sur le mur d’enceinte. L’absence de jardins, rejetés à l’extérieur de l’enceinte, caractérise le village.

L’habitat repéré dans le noyau ancien n’a pas révélé de bâti médiéval. Un incendie survenu en 1929 a détruit une grande partie des maisons des îlots centraux. Les cartes postales antérieures à cette date montrent que des maisons à pan de bois (XVIIème siècle) étaient encore conservées dans la rue Haute notamment.

Le noyau primitif du Moyen-âge au tracé linéaire n’a pas servi de trame pour le développement ultérieur de la ville. Seules les Promenades adoptent un tracé parallèle à celui des ruelles d’origine médiévale. Cet isolement du noyau primitif enserré dans son enceinte atteste que le développement du village s’est constitué tardivement. Il semble qu’au moins à partir du XVIIème siècle, les habitants de Dourgne se soient trouvés à l’étroit dans le village clos. A la fin du siècle, pour organiser les trois foires annuelles, ils disposent d’une pièce de terre appelée la coste, hors les murs, au Nord, entre le village et le ruisseau.

À la même époque, les consuls obtiennent l’autorisation de conduire l’eau dans les fossés de la ville pour y construire des moulins à bleds et des moulins tournants. C’est donc de l’extrême fin du XVIIème siècle que date l’établissement d’un quartier artisanal au Nord de l’ancien fossé qui ceinturait le village. Une dérivation du Taurou est aménagée et une retenue d’eau est mise en place pour constituer la force hydraulique nécessaire pour actionner les moulins. La forte pente du terrain est exploitée pour créer une chute d’eau qui permet d’actionner les trois moulins superposés, édifiés sur une vingtaine de mètres. Deux sont des moulins à blé et un troisième, plus petit, dont il subsiste les ruines aujourd’hui, était probablement un moulin à foulon. En 1833, subsistaient deux teintureries et une tannerie.

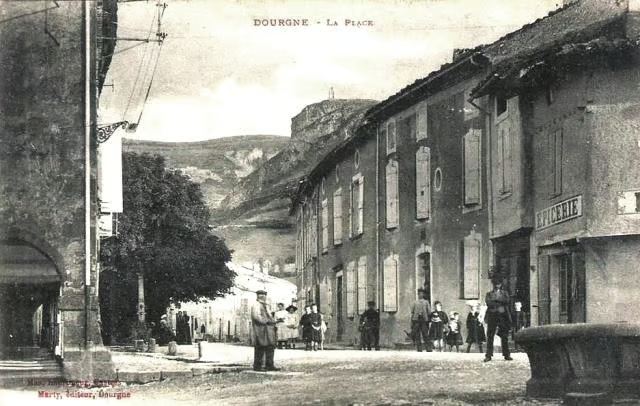

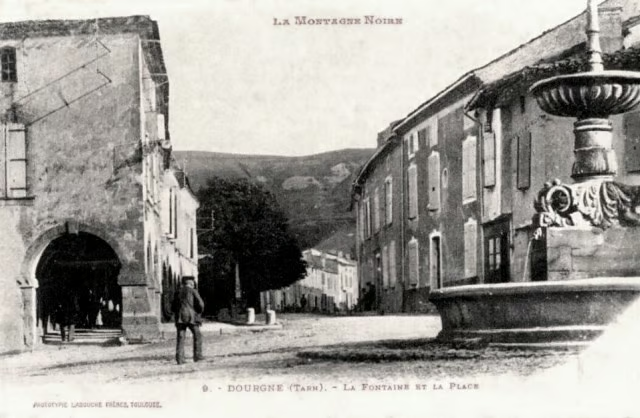

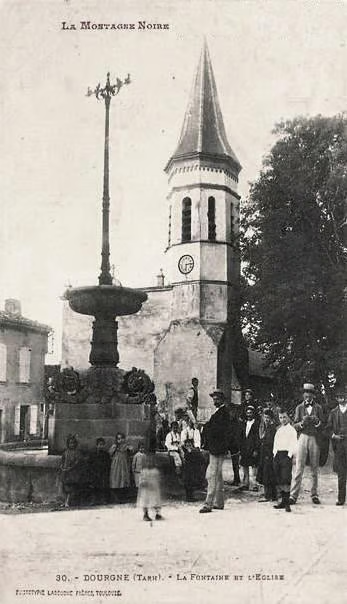

Dans le premier quart du XVIIIème l’enceinte du village est démantelée et le projet d’étendre la ville est lancé. À l’Ouest de l’église paroissiale, est aménagée une place, l’esplanade (place de la Libération), qui constitue désormais le centre de la ville. Une fontaine publique y est aménagée, et les boucheries communales s’établissent dans une construction probablement au milieu de la place, disparue aujourd’hui. Les prisons étaient, quant à elles, situées au rez-de-chaussée du clocher de l’église.

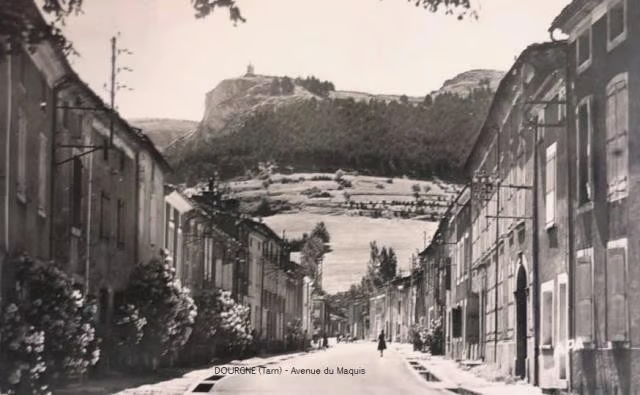

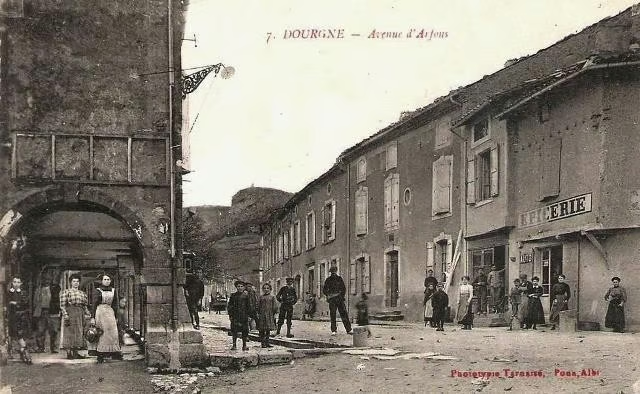

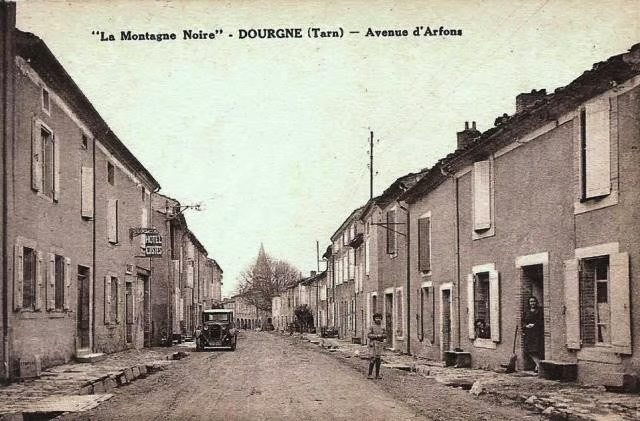

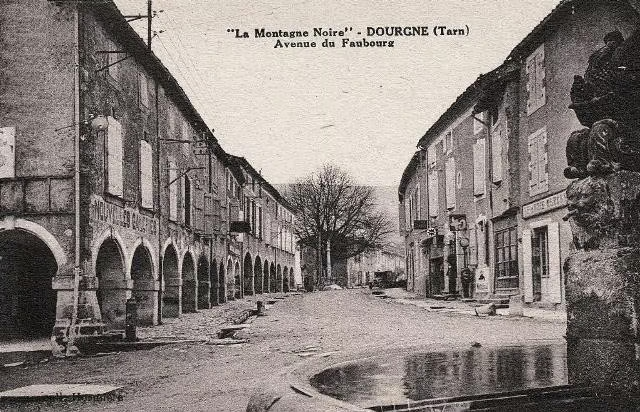

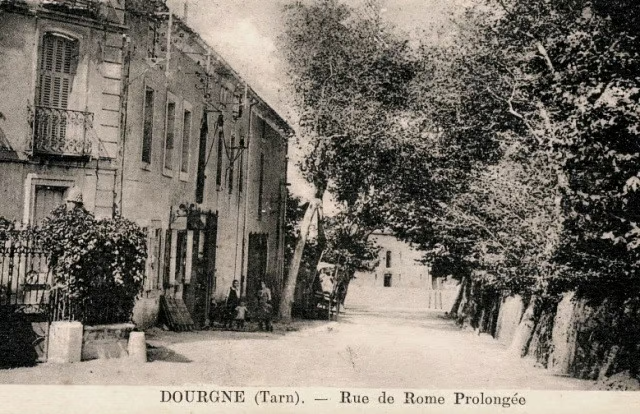

De l’Esplanade partent les trois principaux axes qui sont crées alors : les Promenades, le faubourg de la Calm (avenue du Maquis), et la rue de Rome.

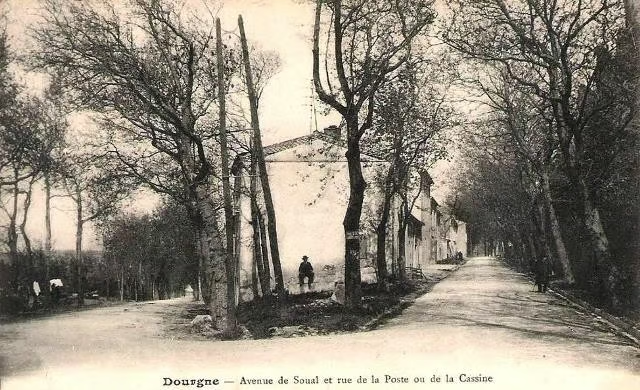

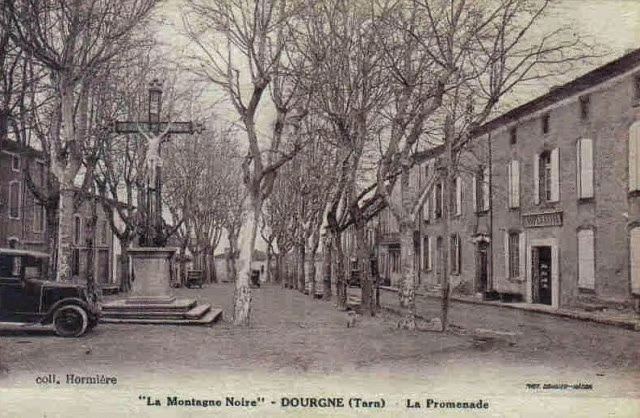

En 1744, l’ancien fossé qui protégeait la ville à l’Ouest est comblé et les Promenades sont aménagées. Elles constituent un vaste espace public planté de deux rangées d’arbres et traversé par deux voies de circulation latérales. L’espace aéré qu’elles proposent contraste singulièrement avec l’étroitesse des rues médiévales. Des familles dourgnoles y font construire leur hôtel particulier. Le faubourg des Couverts est construit et devient le cœur commerçant de la ville. Deux habitations portent encore les dates de 1728 et 1762.

Le faubourg de la Calm, constituant le prolongement des Couverts, se développe depuis le village, en direction de la montagne. En occitan, la Calm désigne une hauteur dénudée liée généralement à la pâture, le nouveau faubourg est donc identifié par la fonction pastorale que le terrain a dû occuper pendant plusieurs siècles avant d’être loti.

Le long de ce nouvel axe qui présente une largeur importante de 10m de large, les maisons contiguës s’alignent sur la rue et donnent accès au jardin situé à l’arrière. À l’Ouest, deux petites rues perpendiculaires, la Passade haute et la Passade basse, abritent essentiellement de petites maisons de brassiers. Ce quartier constituait la partie industrieuse de la ville, c’est-à-dire l’endroit où se faisait le travail de la laine. Les artisans du textile, tisserands, cardeurs et fileurs travaillaient à demeure.

Le projet de développement urbain que connaît Dourgne au XVIIIème siècle, inclut l’aménagement de petits canaux qui apportent l’eau dans les rues, aux portes des maisons. L’alimentation en eau est rendue possible par l’aménagement d’un barrage sur le Taurou, en amont du village. Ces canaux existent encore en partie mais ils sont recouverts depuis les années 1960.

L’activité textile semble perdurer tout au long du XIXème siècle. À la fin des années 1850, il existe encore deux fabriques de drap. En 1865, une seule subsiste.

Au cours du XIXème siècle, le développement du bourg se poursuit en limite de village.

En 1850, la municipalité se préoccupe de poursuivre l’aménagement des canaux dans la partie Ouest du village. Trois bornes fontaines sont installées, la grande fontaine de la place de la Libération est reconstruite avec son grand bassin circulaire de granite, d’environ 6m de diamètre, au milieu duquel s’élève, sur un soubassement de pierre, un piédestal en fonte supportant une vasque elle aussi en granite. Le piédestal, qui constitue la pièce maîtresse de la fontaine, est orné d’enroulements de guirlandes de feuilles et de têtes de lion qui crachent l’eau dans le bassin.

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, l’architecture publique se caractérise par la réutilisation d’édifices plus anciens de qualité. La mairie est logée dans l’un des plus beaux hôtels particuliers de la ville, l’école communale change plusieurs fois de place avant d’être installée dans l’ancienne école religieuse de la rue de Rome.

Aujourd’hui, la poste est un ancien hôtel particulier des Promenades. L’habitat du cœur du noyau ancien du village tend progressivement à disparaître au profit de jardins.

Les seigneurs et gens de la noblesse

Le château de Dourgne est cité pour la première fois en 960.

À partir de 1040, lorsque la féodalité se développe, la seigneurie de Dourgne dépend de la puissante vicomté des Trencavel qui ont évincé les comtes de Toulouse.

Au XIIème siècle, Pons de Dourgne transmet ses droits à ses trois fils, Isnard de Dourgne, Bégon de Dourgne et Pierre de Puylaurens ainsi qu’à son neveu Pierre de Tripol. Au cours de ce siècle, le territoire de la seigneurie s’agrandit progressivement grâce aux largesses accordées par les Trencavel. Ils leur inféodent Verdalle en 1153, Montcuq vers 1183 et Escoussens en 1186. Forts de cet agrandissement de territoire, les seigneurs de Dourgne contrôlent désormais la partie occidentale du versant Nord de la Montagne Noire et notamment la traversée du massif montagneux par les vallées.

Entre 1178 et 1229, au moment des croisades contre les albigeois, la seigneurie de Dourgne se trouve au cœur des conflits. Les vicomtes Trencavel se convertissent au catharisme, et la Famille de Dourgne en fait de même.

En 1224, les domaines des Trencavel sont rattachés au royaume de France.

En 1224, les domaines des Trencavel sont rattachés au royaume de France.

A la suite du Traité de Paris de 1229, le comte Raymond VII de Toulouse (1197/1249, portrait de gauche) rachète un certain nombre de seigneuries dont celle de Dourgne en 1231 pour compenser les pertes subies en Bas-Languedoc et en Provence. Sur place, l’homme fort du comte de Toulouse est Jourdain de Saissac (1204/1284), neveu de Raimond de Dourgne. La seigneurie de Dourgne, au cours du XIIIème siècle, lui revient, puis à ses héritiers.

Attesté à partir du XVIème siècle, les communautés de Dourgne et d’Arfons sont réunies sous un même Consulat.

Jusqu’à la Révolution Française, les deux communautés villageoises restent unies. Chaque année, trois consuls sont nommés pour Dourgne et un pour Arfons. À partir de ce moment, les seigneurs du lieu ne résident plus sur place et leurs prérogatives semblent s’amoindrir.

Jusqu’à la Révolution Française, les deux communautés villageoises restent unies. Chaque année, trois consuls sont nommés pour Dourgne et un pour Arfons. À partir de ce moment, les seigneurs du lieu ne résident plus sur place et leurs prérogatives semblent s’amoindrir.

Du début du XVème siècle jusqu’à la fin du XVIIème siècle, la Famille de Foix en revendique les droits, ce qui donne lieu à de nombreux conflits. Parmi toutes les tentatives faites pour éloigner cette Famille, citons celle du consulat de Dourgne qui, en 1544, achète la juridiction totale du lieu pour tenter de se débarrasser définitivement de l’emprise des seigneurs.

Après 1627, le prince Henri II de Bourbon-Condé (1588/1646, portrait de droite) reconquiert les villages de la Montagne Noire au nom du Roi.

Chroniques et légendes communales

Le village est sous la garde de quatre saints, quatre frères : Stapin, Ferréol, Macaire et Hippolyte (Chipoli). Stapin et Macaire sont de pieux ermites. Ferréol est bouvier et Hippolyte un soldat romain. Tous périssent martyrs. Ils ont vécu vers le VIIème ou VIIIème siècle de notre ère...

Les quatre saints et les légendes

Saint Stapin (Estienne, portrait de gauche), sans doute la figure à la fois la plus connue et la plus ambiguë de ces quatre saints car il semble cumuler les attributs d'un saint catholique avec ceux d'un géant légendaire.

Il est né à Dourgne et a passé sa vie dans la solitude au pied de la Montagne Noire. La tradition populaire dit qu’il est ermite sur le plateau appelé aujourd'hui désert de Saint-Ferréol. Là, il se tient dans un cercle de pierres blanches, où il prie sans cesse, si bien que la forme de ses jambes s'est empreinte dans le rocher, au lieu-dit les Genouillades. Face à lui se tient Satan qui le tente, dans un cercle de pierres noires. Sur place, la présence de pierres plus ou moins sombres, ainsi que différents phénomènes d'érosion de la roche, sont constatés.

Il est né à Dourgne et a passé sa vie dans la solitude au pied de la Montagne Noire. La tradition populaire dit qu’il est ermite sur le plateau appelé aujourd'hui désert de Saint-Ferréol. Là, il se tient dans un cercle de pierres blanches, où il prie sans cesse, si bien que la forme de ses jambes s'est empreinte dans le rocher, au lieu-dit les Genouillades. Face à lui se tient Satan qui le tente, dans un cercle de pierres noires. Sur place, la présence de pierres plus ou moins sombres, ainsi que différents phénomènes d'érosion de la roche, sont constatés.

Un premier miracle a lieu à Ventenac-Cabardès où un culte spécial lui est voué... Il est invoqué contre une maladie articulatoire, la goutte. Son culte, parti de Dourgne, s'est étendu dans plusieurs pays d'Europe.

Il est appelé à l’évêché de Carcassonne par le peuple de la ville vers 680 mais il refuse ce siège et se retire dans la grotte du Cruzel où Dieu lui demande d’accepter cette charge, qu’il finit par accepter. Chassé par l'invasion arabe, il revient à Dourgne où il meurt vers 720. Le peuple de Carcassonne vient y chercher son corps pour l’enterrer à Carcassonne.

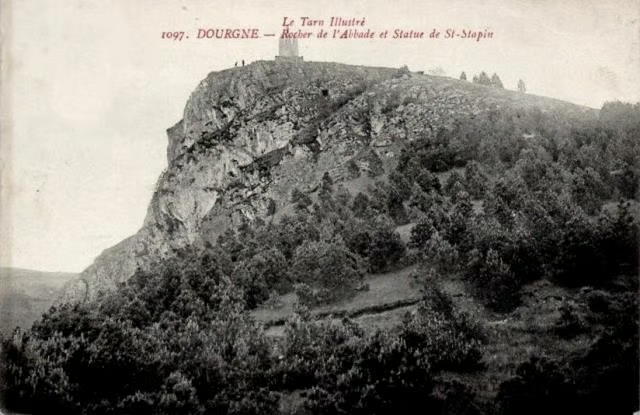

Une chapelle est construite en son honneur, sur un promontoire rocheux, sous lequel se trouve la grotte de Cruzel où il a trouvé refuge. Le vallon (site de l’ancien castellas) est dominé d’un côté par la croix de Saint-Ferréol et de l’autre par le monument dit Roc de l’Albade ou sa statue est érigée en 1885.

L'Eglise le reconnait comme saint vers le XVIIème siècle, où il est cité dans les Actes des saints des Bollandistes, mais le culte est attesté antérieurement.

Par ailleurs, d'autres légendes populaires donnent à Stapin d'autres aspects comme celui d'un géant de légende. Ainsi la coutume du repas gargantuesque liée à lui, et qui existe encore sous l'empereur Napoléon III (1808/1873) : Le jour de la fête, on place un homme que l'on déguise en saint Stapin dans la chapelle à la place de la statue du saint durant les offices. Ce personnage doit ensuite avaler un repas énorme formé traditionnellement de haricots. Il s'en suit des jeux et des danses.

D'autres traditions orales prêtent à Stapin et à ses frères une force herculéenne : Ils sont quatre frères qui en des temps fabuleux habitent les environs de Dourgne : Macaire, Hippolyte, Ferréol et Stapin. Ces frères se jettent des meules de moulins, en guise de palais, d'une montagne à l'autre. »

Il existe des rituels de fécondité, attachés à la chapelle de Saint Stapin : des habitants de Vaure (près de Revel) viennent toucher le verrou de la chapelle consacrée à Stapin pour avoir des enfants.

Il est également lié à un rituel de circumambulation : les malades doivent faire 9 fois le tour de la chapelle pour être guéri.

Dans un conte de la Montagne noire recueilli au XIXème siècle, l'Oiseau bleu, saint Stapin apparaît sous les traits d'un pèlerin.

Saint Ferréol est un véritable mécréant bon vivant, il est charretier. Un jour, il gravit le plateau qui domine Dourgne en conduisant une charrette traînée par de jeunes veaux. Il est plein de vin, et, arrivé au sommet, il tombe sur le rocher que le démon fait enfoncer sous ses pas comme un sol boueux. La charrette et les animaux s'enfoncent également. Ferréol invoque Dieu, lui promettant de changer de vie s'il le sort de ce mauvais pas, un jeune homme vêtu de blanc (un ange) passe au-dessus des cornes des bêtes, et Saint Ferréol peut continuer sa route. On peut encore voir les traces de roues de la charrette autour de la chapelle.

La légende de saint Ferréol est liée au franchissement de la Montagne Noire, sur une voie très ancienne le cami Ferrat ou Saissaguès, voie de passage, peut-être ancienne voie romaine ou chemin de pèlerins.

Saint Macaire est un ermite mythique qui vit dans un vallon où se dresse aujourd'hui un oratoire et une fontaine sacrée. Selon la légende, chaque jour, un corbeau vient lui apporter de la nourriture, au-dessus d’une source. Cette source, nommée Saint Macaire, se situe au Sud-Ouest de Dourgne. Elle a des propriétés thérapeutiques. Le jour de la Saint-Jean, les eaux sont réputées bouillir, le plus propice à la guérison.

Une coutume ancienne veut que les malades se lavent avec un linge trempé de l’eau de la fontaine qu’il laisse ensuite sur place (les mouniès, qui ont donné leur nom au lieu). La pratique est attestée en de nombreux autres endroits.

Macaire est lié à l’eau (la source).

Saint Hippolyte (ou Chipoli) est soldat romain. Il est associé à un site où se tient une chapelle détruite par les protestants et un cimetière. Auparavant existe un oppidum celte et un camp romain où a lieu un pèlerinage. Le culte de saint Chipoli se développe durant le Haut Moyen-âge, il est évoqué, comme son frère Stapin, pour les maux de jambes.

Hippolyte est relié à l'air (on l'évoquait contre le vent d'autan).

Les reliques de Saint Stapin

La découverte d’une relique, à la paroisse Saint-Denis de la Croix-Rousse à Lyon, fournit à Dom Romain Banquet (1840/1929), fondateur de l’abbaye d’En-Calcat, l’occasion de se dévouer pour sa paroisse natale et pour son glorieux protecteur, enfant de Dourgne et évêque de Carcassonne au VIIème siècle.

Dom Romain Banquet, non content d’obtenir un fragment considérable de relique, procure à celle-ci un magnifique reliquaire, don d’une personne généreuse en août 1889. Quatre moines bénédictins viennent du monastère de Mottes pour porter la relique de Lempaut à Dourgne en procession. Mais leur voyage faillit être tragique : Partis de Frèjeville pour prendre le train de Lacrémade, ils doivent y traverser l’Agoût sur la barque du passeur. Celle-ci, surchargée, manque de chavirer. Heureusement près de la rive, d’aucuns sautent à l’eau qui pénètre dans la barque et mouille les autres. Seuls les bas blancs réglementaires des moines gardent la trace de l’accident.

Le curé actuel déclare avoir vu un morceau d'os, enveloppé dans un parchemin, sur lequel sont écrits ces mots : Morceau du chef de Saint Stapin.

Les fêtes du Romarin et du Laurier

Chaque année, lors de la fête du Romarin (dimanche de la Sexagésime), les habitants de Dourgne organisent défilé et festin pour commémorer, ce qui fait que la fête a lieu sans discontinuer depuis 800 ans environ.

Pourquoi le romarin ? Il est d'usage pour les jeunes de Dourgne de le voler rituellement dans les jardins la nuit précédant la fête. Le romarin est fortement lié à la jeunesse depuis  1301, date à laquelle le roi de France accorde aux jeunes du village la permission de rebâtir. Il est également lié à la jeunesse de la nature, car il pousse au début du printemps. On lui prête également des vertus de fécondité, ainsi, au XVIIème siècle, on dit aux enfants qu'ils naissent dans les romarins, et non dans les roses ou les choux comme aujourd'hui.

1301, date à laquelle le roi de France accorde aux jeunes du village la permission de rebâtir. Il est également lié à la jeunesse de la nature, car il pousse au début du printemps. On lui prête également des vertus de fécondité, ainsi, au XVIIème siècle, on dit aux enfants qu'ils naissent dans les romarins, et non dans les roses ou les choux comme aujourd'hui.

La fête du romarin est traditionnellement une fête de la jeunesse, peu à peu est privilégiée la commémoration historique de la reconstruction de la ville. Aujourd'hui, la fête du romarin a presque totalement perdu son aspect de fête de la jeunesse pour devenir avant tout une fête costumée, commémoration historique (photo de droite en 2011).

Dans le légendaire de Dourgne, la fête du romarin est opposée à celle du laurier, organisée cette fois-ci non pas par la jeunesse mais par les gens mariés. La légende de la refondation de Dourgne dit que les notables de la ville, après avoir obtenu la permission de reconstruire leur village, doivent aller chercher la charte à Puylaurens où se trouve le roi. A cette occasion ils cueillent des brins de laurier qui poussent en nombre dans le village, au point, nous dit la légende, de lui donner son nom (Puy-laurens, le puy du laurier). Le laurier représente la stabilité et la perdurabilité, traditionnellement associées à la symbolique du mariage, par opposition au romarin qui symbolise la force mais aussi l'évanescence des premiers émois.

Personnages liés à la commune

Jean Marie Charles Abrial (1879/1962, portrait de droite), officier de marine mort à Dourgne.

Jean Marie Charles Abrial (1879/1962, portrait de droite), officier de marine mort à Dourgne.

Il effectue toute sa carrière dans la Marine Nationale et parvient au rang de vice-amiral. Gouverneur Général de l'Algérie en 1940, il apporte son aide au maréchal Pétain et est ministre de la Marine du 29 novembre 1942 au 25 mars 1943.

Il est arrêté à la Libération et condamné le 14 août 1946, par la Haute Cour de Justice à 10 ans de travaux forcés et dégradation nationale à vie pour sa collaboration avec le Gouvernement Pétain. Sa peine est commuée en 5 ans de prison. Il est mis en liberté conditionnelle en 1947. Il est ensuite réhabilité et a droit à sa mort aux honneurs militaires volontairement limités.

Pat rick Abrial (1946/- , portrait de gauche), chanteur, auteur, compositeur, designer sonore.

rick Abrial (1946/- , portrait de gauche), chanteur, auteur, compositeur, designer sonore.

À ses débuts, en 1966, il propose surtout des ballades Folk. Progressivement il évolue vers la chanson rock, puis en 1981, vers un style plus moderne, flirtant avec le rock progressif, puis la chanson rock pour finir vers un rock plus affirmé. Ensuite, il se consacre essentiellement à la production de musiques de films ou de spectacles et intervient parfois comme acteur notamment au festival Off d'Avignon.

Depuis une vingtaine d'années, avec son fils Thibault Abrial, il compose, réalise et arrange pour d'autres artistes...

Hermine David (1886/1970, portrait de droite), artiste peintre et graveur, fait plusieurs séjours à l'Abbaye d'En-Calcat après le suicide de son mari, le peintre Jules Pascin (1885/1930). Elle y laisse deux Madone à l'enfant datant des années 1935. Paysagiste, qualifiée de post-impressionniste, elle est aussi portraitiste. À partir des années 1940, elle crée également des émaux sur cuivre et touche à l'art sacré. Elle participe en 1951, avec d'autres artistes, à la journée des femmes pour le désarmement.

En 1966, elle se retire à la Maison Nationale des Artistes de Nogent-sur-Marne.

Auguste Jaurès (1847/1920, portrait de gauche) est né et décédé à Dourgne.

Auguste Jaurès (1847/1920, portrait de gauche) est né et décédé à Dourgne.

Il est le fils d’Antoine Alexis Jaurès, cabaretier à Dourgne et de Rose Elisabeth Chaila. Ses grands-parents et ses beaux-parents sont également de Dourgne. Il épouse en 1880, Rose Françoise Cavayé de Mazamet et vit à Dourgne (rue de Rome) où il est un médecin très apprécié. Il fonde la Maison d’Asile en 1896, après avoir fait construire, en 1890, l’usine électrique. Il est maire du village et Chevalier de la Légion d’Honneur.

Le hameau de La Montagnarié est le berceau de la Famille Jaurès. Auguste et le député tarbais, Jean Jaurès (1859/1914) assassiné en 1914, sont cousins.

Jean Antoine Gleizes (1773/1843) écrivain, né à Dourgne.

Il élabore une théorie d'harmonie avec la nature qui exclut la consommation de la viande et devient végétarien. Il fait interdire la chasse sur ses terres et reste jusqu'à sa mort fidèle à ce régime alimentaire végétal qu'il juge naturel et conforme à la morale.

Camille Montagné (1907/1961, portrait de gauche), architecte, né et enterré à Dourgne dans le cimetière communal.

Camille Montagné (1907/1961, portrait de gauche), architecte, né et enterré à Dourgne dans le cimetière communal.

Prix de Rome en 1932. Il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur en 1944, Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 1957, et Officier de la Légion d’Honneur en 1959.

Isabelle Fournier-Rivière (1889/1971, portrait de droite), femme de lettres, épouse de Jacques Rivière (1886/1925), homme de lettres, qui dirige la Nouvelle Revue Française et sœur de l'écrivain Alain Fournier (1886/1914).

Isabelle Fournier-Rivière (1889/1971, portrait de droite), femme de lettres, épouse de Jacques Rivière (1886/1925), homme de lettres, qui dirige la Nouvelle Revue Française et sœur de l'écrivain Alain Fournier (1886/1914).

Elle est l'Isabelle de la dédicace du Grand Meaulnes. En 1925, après la mort de la fièvre typhoïde de son époux (après avoir été prisonnier de guerre, incarcéré dans des camps, gravement malade au retour), Isabelle se retrouve seule dans la vie à 36 ans, avec deux enfants dont l'un n'a que 5 ans. Elle les éleve seule dans le souvenir de leur père et de leur oncle. Et pendant 50 ans, elle est la dépositaire de leur mémoire, conservant précieusement tout ce qu'elle a réuni de documents, manuscrits, livres etc..., et débutant dès octobre 1925, un important travail d'édition de leurs écrits, afin de mieux les faire connaître tous les deux.

Dom Clément Jacob né Maxime Jacob (1906/1977, portrait de gauche), organiste et compositeur.

Dom Clément Jacob né Maxime Jacob (1906/1977, portrait de gauche), organiste et compositeur.

Il participe de très près à la vie musicale parisienne, jusqu’en 1927, date de sa conversion au catholicisme et de son entrée au Monastère d’En Calcat. Il est apprécié et encouragé par des compositeurs de renom, comme Maurice Ravel ou Darius Milhaud, qui lui trouve des dons extraordinaires et à sa musique une fraicheur inaltérableN (Lettre de Milhaud à Maxime Jacob). Il décède à l’abbaye d’En-Calcat.

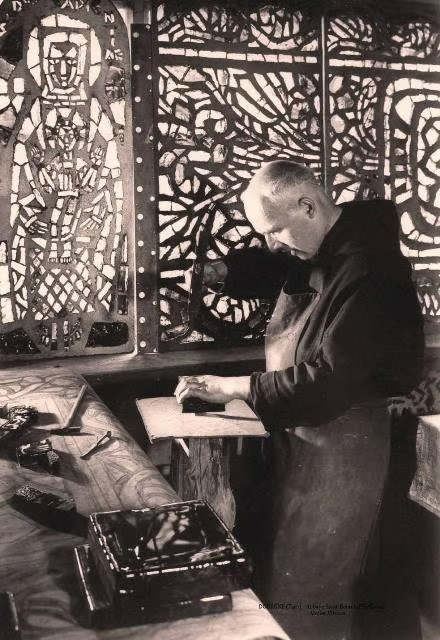

Dom Robert né Guy de Chaunac-Lanzac (1907/1997, portrait de droite) moine bénédictin et peintre cartonnier de tapisserie.

Dom Robert né Guy de Chaunac-Lanzac (1907/1997, portrait de droite) moine bénédictin et peintre cartonnier de tapisserie.

Il étudie au collège des Jésuites de Poitiers puis à l'école des Arts Décoratifs de Paris. Il travaille au Tissus Ducharne mais ses relations avec Maxime Jacob le mènent à entrer, en 1930, à l'abbaye d'En-Calcat où il est ordonné prêtre en 1937. Jean Lurçat, peintre céramiste et créateur de tapisseries, le pousse à créer. Parti en 1948 pour l'Angleterre, il revient à l'abbaye en 1958 et ne s'arrête plus de produire. Résidant de l’abbaye d’En-Calcat, il y décède le 10 mai 1997.

Patrimoine

Le Castellas

Le château du Castellas est mentionné pour la première fois vers 960 en même temps que l'église, sous le nom de Durinano castro. À cette date, il est offert par l’évêque de Toulouse,  Hugues Ier, aux vicomtes de Trencavel, en l’occurrence au vicomte d'Albi Aton II. Celui-ci le fait administrer par deux co-seigneurs, cités comme se nommant Gausbert de Dourgne et Bernard.

Hugues Ier, aux vicomtes de Trencavel, en l’occurrence au vicomte d'Albi Aton II. Celui-ci le fait administrer par deux co-seigneurs, cités comme se nommant Gausbert de Dourgne et Bernard.

Alors simple castrum, il est le centre d'un des trois hameaux d'habitation correspondant à l'actuel village de Dourgne, situé aux confins de la vallée du Taurou. Il est de nouveau cité en 1025 Castel Dornian, et 1035 Durniano. Il est construit sur l’ancienne route d’Arfons qui est la seule route reliant Castres à la mer par Saissac (château) et Carcassonne (cité)

Le Castellas, qui existe toujours en 1025, est détruit partiellement en avril 1212 par les troupes de Simon de Montfort (1165/1218, portrait de droite) venant d’Hautpoul lors de la Croisade des Albigeois (1209-1229). En 1397, il est occupé par des routiers, puis définitivement abandonné.

Une carte du village datant de la fin du XVIIIème siècle indique encore un vieux fort à cet emplacement. À la fin du XIXème siècle, il n’en reste que quelques substructions en petit appareil et le cintre roman d’une porte.

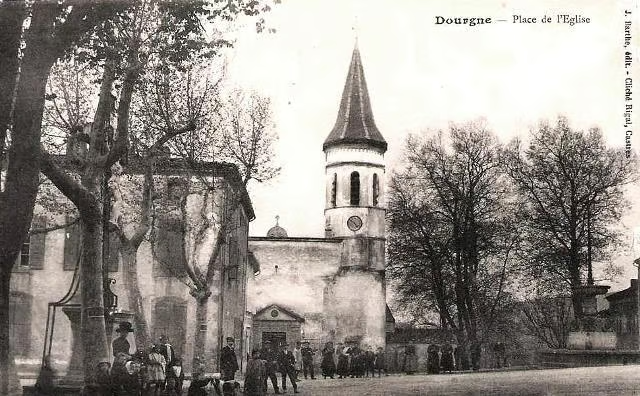

L’église Saint-Stapin

A l'origine, l'église est située à l’extérieur du village, à l’entrée de la Gorge du Taurou, là ou se trouve aujourd’hui la chapelle Saint-Stapin et porte alors le vocable de Saint-Pierre. Elle est ensuite déplacée dans le village, à l'angle Sud-Est du noyau le plus ancien et prend alors le vocable de Saint Stapin. Elle est citée pour la première fois en 960 et reste église paroissiale jusqu'en 1580.

Le 6 juillet 1572, les protestants en incendient les voûtes. Une délibération consulaire de 1606 mentionne des réparations à la voûte de l'église curiale, pour 400 livres. Le 21 août 1701, il est donné pouvoir aux consuls d'aménager le rez-de-chaussée du clocher pour en faire une prison, en murant la porte donnant dans l'église. En 1752, le compoix parle de l'église, cimetière et terres labourables au pieds de la montagne au lieu anciennement à Saint Pierre et présent Saint Stapin.

Le 24 décembre 1756, il est demandé aux consuls de construire une tribune dans le fond de l'église celle-ci s'avérant trop petite.

L'église Saint-Stapin

L'église et la fontaine Saint-Stapin

L'église Saint-Stapin

L'église Saint-Stapin, cpa

L'église Saint-Stapin, cpa

L'église Saint-Stapin et la fontaine, cpa

L'église Saint-Stapin

La chapelle de l'ancien hospice

La chapelle Saint-Ferreol

La chapelle Saint-Ferreol

La chapelle Saint-Stapin et la statue

Voté mais abandonné, le projet ne voit le jour qu’en 1883. Cette tribune est bien exécutée car elle est dans la mémoire des habitants du village mais elle a dû être détruite dans les années 1960.

La partie Nord-Est de l'église est construite en moellon équarri, assisé de calcaire et de schiste. Un angle en pierre de taille se devine sous l'enduit. La nef et le chœur sont construits en moellon brut de calcaire auquel s'ajoute du quartz et du schiste en plus petite proportion et du tuileau. Les angles sont chaînés en moellon simplement équarri.

Sur le portail d'entrée on distingue la date de 1763 tandis que sur une des fenêtres du chevet on lit celle de 1869. La porte de l'église est réaménagée au XIXème siècle.

L’église Saint-Antoine

Le compoix de 1752, dans les cahiers des biens nobles, mentionne une seconde église dans le village : Une mazure et vestige de l'église Saint Antoine et le cimetière au lieu-dit à La Calm on y accéde par la passade vieille du cimetière (aujourd'hui passade haute). Seul le cadastre de 1833 en garde souvenir en figurant le cimetière utilisé jusqu'à cette date car en 1833 est inauguré le cimetière actuel. Aujourd'hui seule une croix rappelle l'emplacement de cette église.

C'est à partir du XIème siècle que le culte de saint Antoine, ermite égyptien, se développe, mais c'est au XIIème siècle qu'il devient très populaire, après la consécration de l'église de Saint-Antoine de Viennois en 1119 par Gui de Bourgogne, pape Calixte II (1060/1124).

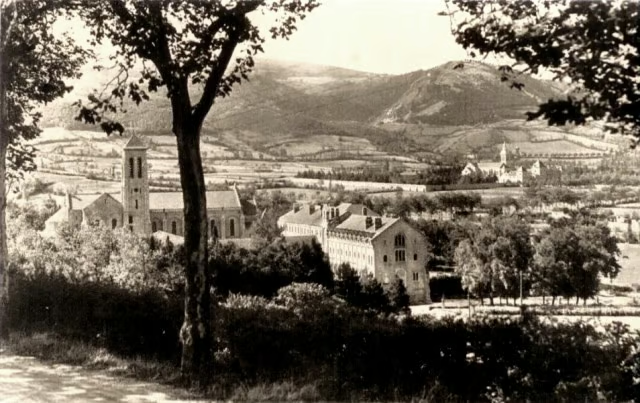

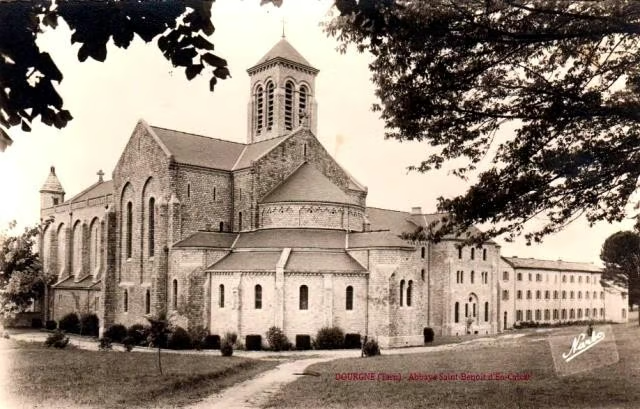

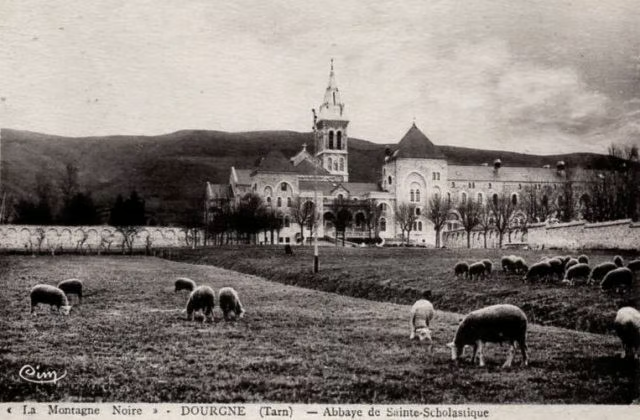

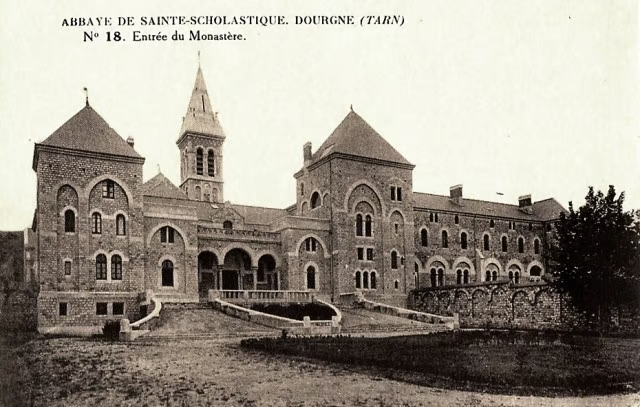

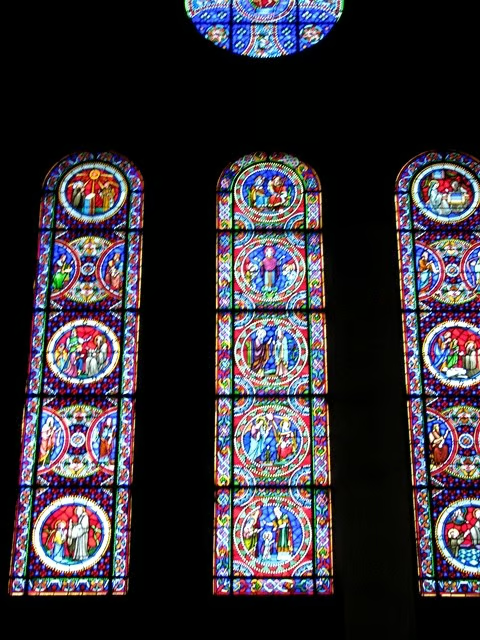

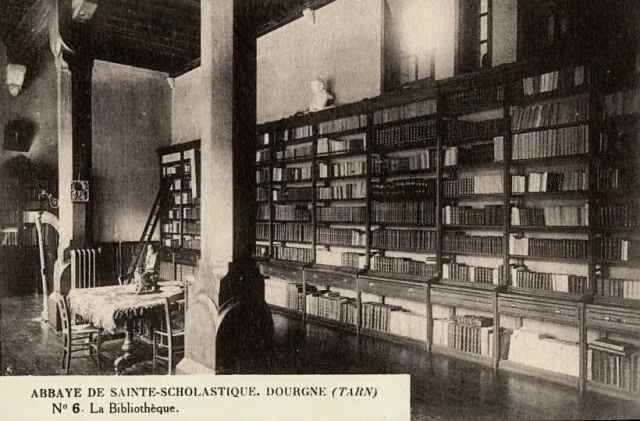

Deux monastères bénédictins : Saint-Benoît d’En-Calcat et Sainte-Scholastique

Ils sont fondés ensemble en 1890. Marie Cronier (1857/1937, portrait de droite) est pensionnaire chez les Bénédictines de Jouarre en Seine-et-Marne où elle rencontre Louis Basile Blanquet, devenu Dom Romain Banquet (1840/1929, portrait de gauche), moine de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire dans l’Yonne, né en 1849 au hameau d’En-Calcat.

Le 29 janvier 1883, Marie comprend que Dieu lui demande une nouvelle fondation bénédictine: Sors de ton pays, de la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Bâtis-moi une demeure spirituelle. Marie fait part de cet appel à son directeur spirituel Dom Romain. Cette fondation sera une œuvre double comprenant des frères et des sœurs.

Le 29 janvier 1883, Marie comprend que Dieu lui demande une nouvelle fondation bénédictine: Sors de ton pays, de la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Bâtis-moi une demeure spirituelle. Marie fait part de cet appel à son directeur spirituel Dom Romain. Cette fondation sera une œuvre double comprenant des frères et des sœurs.

Le 29 janvier 1889, elle commence son noviciat, avec ses premières compagnes, à Saint-Louis du Temple à Paris. Le 23 juin, les fondatrices font un séjour à l’abbaye Sainte-Cécile de Solesmes, puis après un pèlerinage à Rocamadour, arrivent à Dourgne. Sous la direction de Dom Romain Banquet, elles commencent leur vie monastique au 6 de la rue de Rome où elles restent 2 ans. Le terrain du futur monastère est acquis, il est situé entre le hameau d’En-Calcat et le village de Dourgne.

Le 24 septembre, a lieu dans l’église de Dourgne, la profession de foi des cinq premières moniales en la présence des frères d’En-Calcat. Marie Cronier est élue comme Prieure.

Le 10 décembre1890, le premier coup de pioche de la future Abbaye Sainte-Scholastique de Dourgne est donné et le 5 juin 1891, la première pierre est bénite.

Le 5 août 1892, les 15 moniales venues de la rue de Rome prennent possession du premier tiers de l’aile ancienne. Cette première aile n'est entièrement habitable qu’en mai 1893.

Le jardin devient un parc à partir de 1890.

La ferme fournit au monastère porcs, canards, pigeons pour les besoins des moniales, les premières vaches arrivent en 1901.

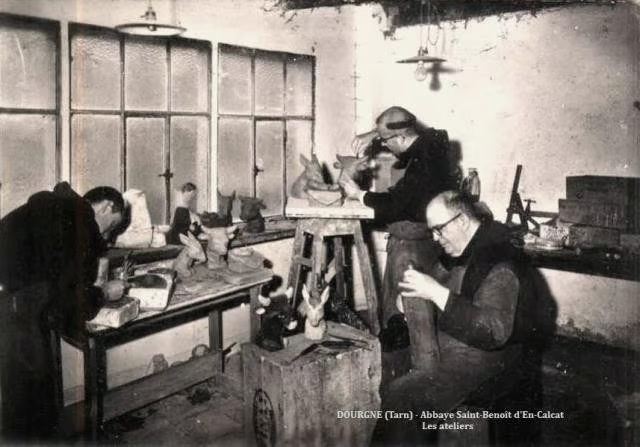

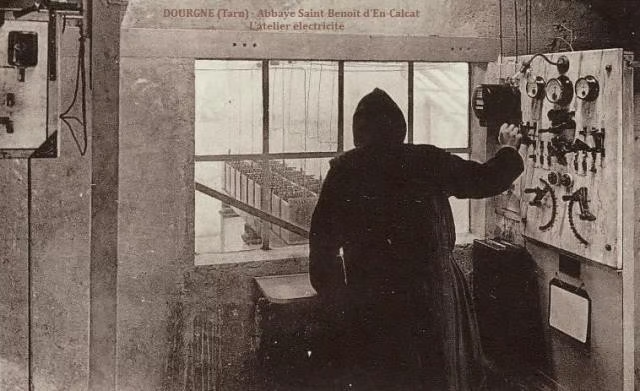

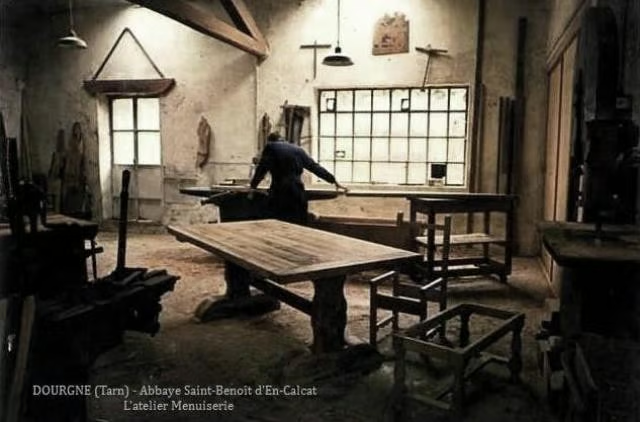

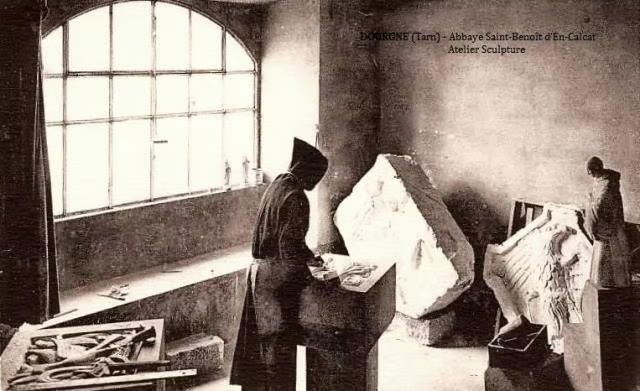

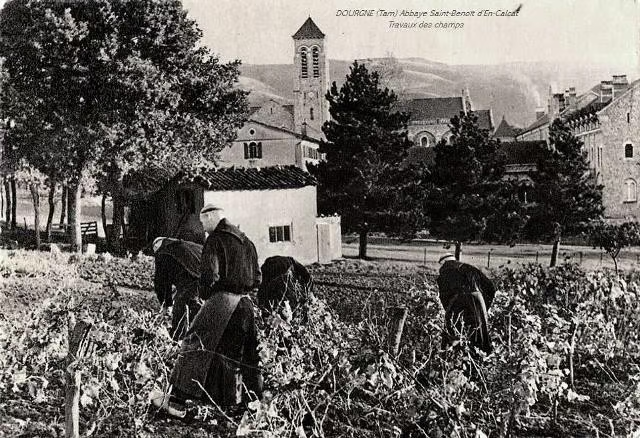

L’année 1896 voit l’élection des deux monastères en abbayes par l’Archevêque d’Albi. La communauté des moines vit selon la Règle de Saint Benoît, écrite au VIème siècle. Les frères et soeurs qui y demeurent cherchent à mettre en pratique l’Évangile par la prière, le travail (récolte, élevage, artisanat), l’étude, la vie fraternelle.

En 1901, est votée la loi sur la liberté d’association qui refuse cette liberté aux congrégations religieuses. Les sœurs peuvent rester, mais les frères doivent quitter la France en 1903. Ils vont en Espagne, d’abord à Parramon, station balnéaire catalane, puis à Besalù, au pied des Pyrénées, durant 12 ans.

Pendant la Première Guerre Mondiale, dès que le décret de mobilisation est publié, comme tous les autres religieux exilés, ils revendiquent avec fierté leur qualité de Français, qui ne leur donne pas le droit d’habiter leur pays, mais leur laisse celui de mourir pour le défendre. 33 jeunes moines sont mobilisés, 10 sont tués au front. Cet anticléricalisme, toujours vivace au début des années 1920, ne permet pas à ces 10 jeunes de figurer sur le monument aux morts. En 2012, l’Association Dourgne Patrimoine, aidée par la Mairie, répare cette injustice par la réalisation et la pose d’une plaque à leur mémoire par les religieux d’En-Calcat et par la section castraise du Souvenir Français.

Après la Première Guerre Mondiale, les frères reviennent peu à peu à En-Calcat, et les deux communautés grandissent.

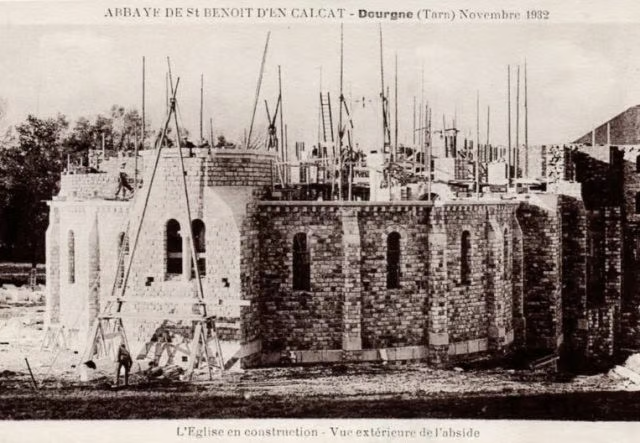

En 1922, la construction de l’église est envisagée, le 24 septembre 1927 a lieu sa dédicace. Dom Romain Banquet, âgé, démissionne. Dom Marie Cambarou lui succède. C’est une période intense de construction, dont celle de l’église abbatiale, consacrée en 1935 et restaurée en 2003.

La Deuxième Guerre Mondiale mobilise plus de 50 moines. Après la guerre, les vocations affluent. L’abbaye Saint-Benoît compte aujourd’hui 60 moines.

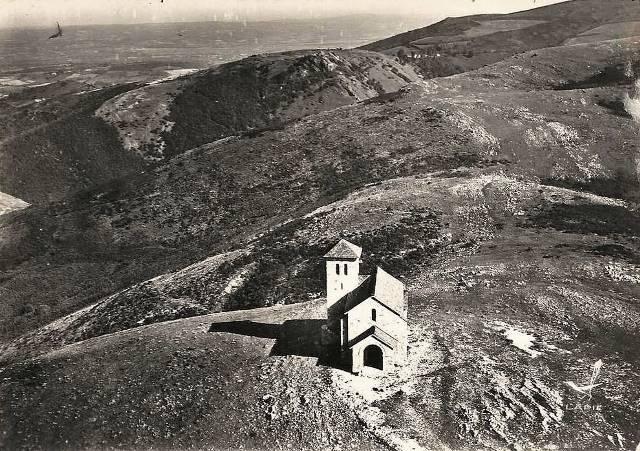

La chapelle de Saint Ferréol

La première chapelle date du XVIème siècle, elle est détruite pendant les Guerres de Religion et est reconstruite au XVIIème siècle, puis abandonnée au cours de la Révolution Française. Restaurée au XIXème siècle, elle est en ruines dans les années 1930. Aujourd’hui, il n’en reste rien, une simple croix rappelle son emplacement.

La chapelle actuelle est construite à plusieurs mètres de l’ancienne, par les moines d’En-Calcat. Elle estt élevée à la suite d’un vœu collectif des habitants de Dourgne, pendant la Seconde Guerre Mondiale, qui promettent de construire une chapelle si les habitants du village sont épargnés par le conflit.

Elle est achevée à la Libération par les Bénédictins d’En-Calcat et consacrée en 1947 à saint Ferréol.

Depuis plusieurs siècles, un pèlerinage est attesté dans ces lieux à la date du 6 août, en l’honneur de saint Stapin. La relique du saint est amenée de Dourgne. Une messe a lieu dans la chapelle sur place, après laquelle a lieu la bénédiction de la plaine, depuis la croix de fer, croix de Montcapel, toute proche.

Le site de Saint Hippolyte (Chipoli)

Sur le versant Ouest de la vallée du Taurou, des fouilles archéologiques mettent au jour une autre église dédiée à saint Hippolyte, entourée de sépultures. Cette église est citée pour la première fois en 1179 et détruite lors des Guerres de Religion. Des vestiges d'un oppidum romain, situé au-dessus de grandes carrières, sont encore visibles en pleine montagne. Le culte de Saint Chipoli existe encore aujourd’hui.

Le vallon Saint Macaire et sa source

En 1944, le chanoine Henri Roques, curé de la paroisse, fait le vœu d’élever un oratoire à Notre-Dame du Rosaire.

En 1944, le chanoine Henri Roques, curé de la paroisse, fait le vœu d’élever un oratoire à Notre-Dame du Rosaire.

En 1945, tous les prisonniers du pays sans exception reviennent de captivité. Il veut chanter sa reconnaissance à Marie. C’est sur le lieu où est vénéré saint Macaire qu’il jette son dévolu : il n’existe pratiquement plus rien de l’ancien sanctuaire, le lieu est charmant avec sa source guérisseuse si pure et il se trouve tout près de la belle carrière dont les pierres ont servi à construire l’abbaye d’En-Calcat.

Une chapelle est donc érigée, en imitation du roman. Elle abrite une statue taillée dans la pierre, sur le modèle de la statue de Notre-Dame de Fatima. Le sanctuaire est béni par l’archevêque d’Albi le 17 octobre 1954, et devient aussitôt un lieu de pèlerinage, supplantant le souvenir de saint Macaire.

Une cloche bénie le 6 mai 1984 est placée dans le campanile, le dimanche suivant.

C’est Notre-Dame du Rosaire (statue de gauche) qui est invoquée dans ce sanctuaire bien que ce soit la statue de Notre-Dame de Fatima (statue de droite), qui s'y trouve.

L’hospice cantonal

Fondé en 1896, il est destiné à recevoir les infirmes et les vieillards, en réutilisant une série de maisons anciennes. A la fin du XIXème siècle, il est tenu par les sœurs de la Présentation. Il est modifié, notamment lors de la construction de la chapelle, en 1927, par le père Michel Galin, moine d'En-Calcat, et Camille Montagné (1907/1961), architecte de Dourgne. Un agrandissement s'est développé sur l'arrière dans les années 1988.

Le refuge de Notre-Dame de la Croix-Verdalle

Maison d’accueil de jour et de nuit des indigents, des malades et des ouvriers, cet hospice voit le jour en 1897 grâce à Auguste Jaurès, maire de la commune. Mère Saint-Jean, religieuse de la Présentation de Castres, est la première supérieure de l’établissement.

Une chapelle est construite en 1932.

En 1965, Le Refuge devient Les Arcades puis, en 1979, Association cantonale de la maison de retraite Les Arcades, dirigée depuis 1995 par Hélène Azam, infirmière qui est cousine avec Auguste et Jean Jaurès.

Le désert de Saint Ferréol

Il forme un plateau ou passe une route très ancienne, appelée Camin Ferrat ou Chemin saissaguais, route qui réunit Soual (dans la plaine) à Saissac (dans la montagne noire). Ce chemin peut être le vestige d’une voie antique. On l’appelle aussi Camin dels Roumieus soit le chemin des Romains.

Le roc de l’Abbade, statue géante de saint Stapin, monument emblématique.

La carrière

Elle exploite des calcaires dits à Archaeocyathus du Géorgien. Il s'agit de calcaire dolomitique massif de teinte gris-bleu jusqu'à l'ocre-marron. La société qui exploite la carrière existe depuis 1956. Les matériaux extraits sont utilisés à 90% pour les travaux routiers et publics.

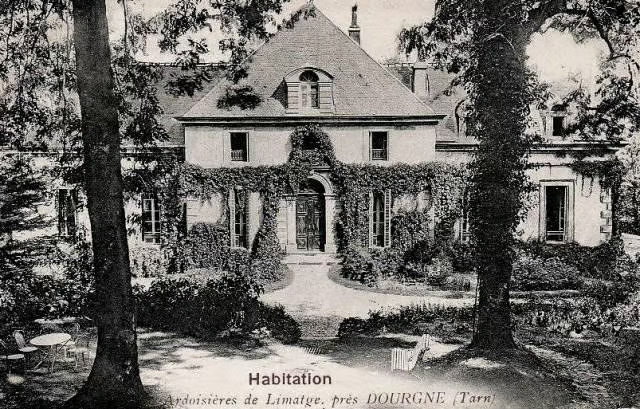

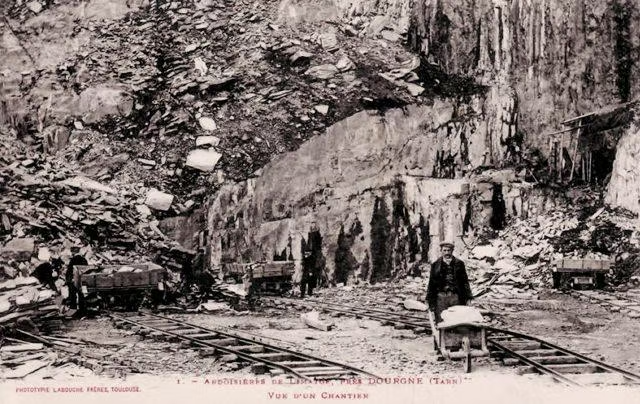

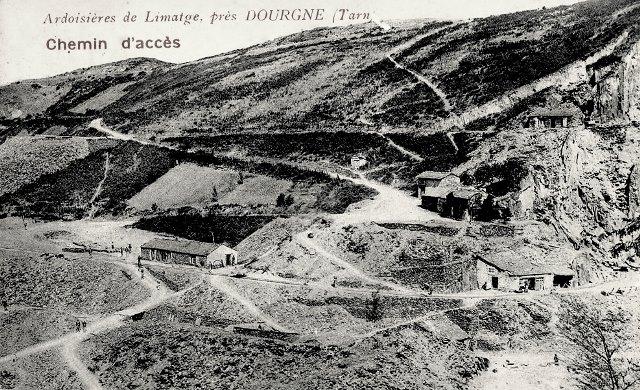

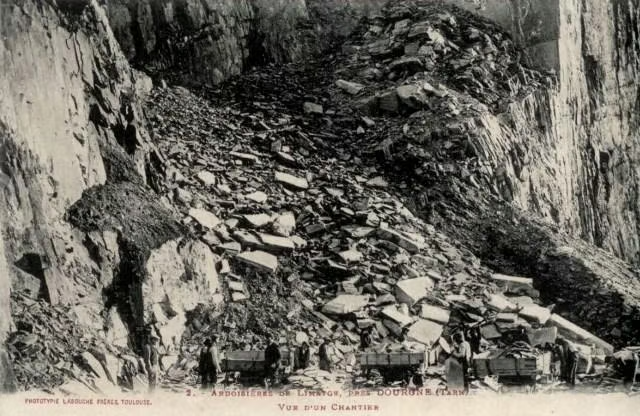

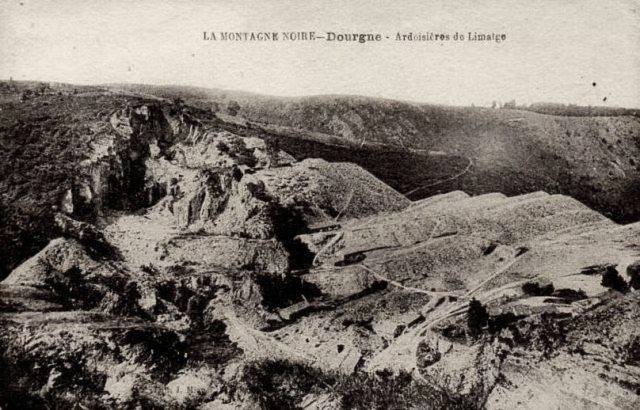

L’ardoisière de Limatge

L’exploitation de l’ardoise à Dourgne remonte à l’époque romaine. Au début du XXème siècle, ils sont 109 exploitants à travailler à la carrière. Ils viennent de Dourgne, d’Arfons, de St-Amancet, de Massaguel à pied.

A noter, le nombre impressionnant d’exploitants et le peu de toitures d’ardoise dans le pays, les abbayes n’ayant vu le jour que quelques années plus tard.

Le château de Limatge

Il est construit au XIXème siècle, entre 1833 et 1890, car il figure sur un papier à en-tête des Grandes carrières d'ardoises de Limatge exploitées par Joseph Fabre. En 1922, Henri de la Rocque devient propriétaire du château et des ardoisières de Limatge. Il est en cours de réaménagement en 2005.

Ce petit château de style néoclassique est constitué par un long corps de bâtiment rectangulaire pourvu d'un avant-corps central. L'élévation de la façade à 7 travées est ordonnancée. Les encadrements en grès des baies sont en pierre de taille comme les chaînes d'angle harpées. Un bandeau souligne l'étage de soubassement percé de soupiraux. Un cordon mouluré sépare le rez-de-chaussée surélevé du comble à surcroît. La toiture à croupe soulignée par une corniche sobre est recouverte d'ardoise et percée de lucarnes en plein cintre.

En contre bas de la demeure un corps de bâtiment indépendant est construit pour abriter les écuries à toit à deux pans à pignon débordant munies de lucarnes et un pigeonnier-tour en brique de forme octogonale. Le parc possède deux bassins d'agrément avec jet d'eau.

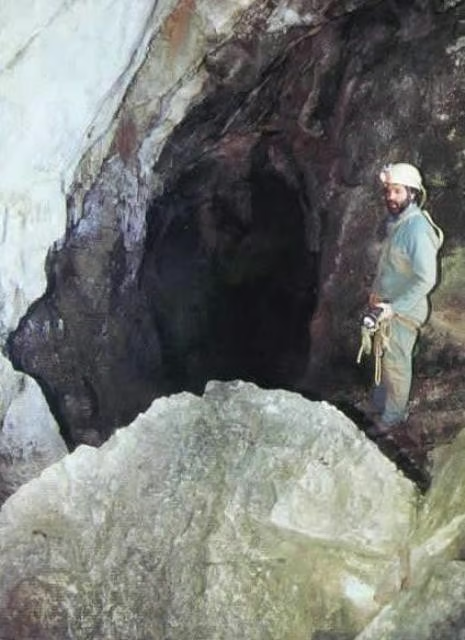

La grotte du Castellas

Elle constitue une Réserve Naturelle Volontaire, dans la carrière désaffectée du Castellas, sur la rive droite du ruisseau du Taurou, cette grotte est connue depuis plusieurs dizaines d’années pour sa population de chauve-souris.

Le barrage sur le Taurou site appelé les piscines

Ce barrage aménagé sur le Taurou, dans le fond de la vallée, alimente au XVIIIème siècle les canaux et fontaines du village et rejoint en aval le quartier artisanal de la côte des moulins.

Les maisons à Couverts et les petites rues médiévales.

Quartiers, faubourgs, hameaux, lieux dits et écarts

Le Baylou

Sur le compoix de 1752, le moulin du Baylou est présenté comme moulin a eau à une seulle meulle et sous le nom de Moulin Bas pour le distinguer d'un autre moulin disparu aujourd'hui, qui existe plus haut, au hameau du Baylou.

En 1824, le sieur Gleizes, domicilié à Calmont (Haute-Garonne) et propriétaire à Dourgne, demande l'autorisation de construire un moulin à grains et un moulin à foulon sur les propriétés qu'il possède le long du ruisseau de Melzic dans la commune de Dourgne au hameau de Baylou. L'ensemble du site, moulin à farine et foulon, est construit dans le premier quart du XIXème siècle.

Le hameau de la Montagnarié

Le parcellaire de ce hameau est assez peu modifié depuis 1833, date de réalisation du premier cadastre. A cette date, les jardins potagers sont tous regroupés à l'Est du hameau et bon nombre de maisons appartiennent à des tisserands ou à des cardeurs. La tradition orale veut qu'au début du XXème siècle, les artisans de l'ardoisière de Limatge habitent le hameau.

Le hameau des Peyrounels

Situé à 312m d'altitude, il domine largement la plaine. Aujourd’hui, la ferme du XVIIème siècle restaurée est transformée en gite.

Le hameau de la Cave

Sa ferme est attestée depuis le milieu du XVIIIème siècle, époque où elle appartient au sieur Jean Baptiste Madaule, bourgeois. Le compoix de 1752 la décrit comme une métairie de 26 cannes, avec bordes, grange, four et fournial. Cependant, elle pourrait être plus ancienne comme le laisse penser le chronogramme de 1627 inscrit sur la clef de l'arc d'une ouverture de l'habitation. La ferme est reconstruite au cours du XIXème siècle, probablement en plusieurs étapes comme le suggère la façade de la grange-étable qui vient recouper une des arcades de la remise.

Aujourd'hui elle est transformée en gite.

La Montagnarié

La Cave, une ferme ancienne

La Cave, une ferme ancienne

La Cave, une ferme ancienne

Le Baylou, l'ancien moulin à farine

Le Baylou, l'ancien moulin à farine

Les Peyrounels, une ancienne ferme du XVIIème (gite)

Les Peyrounels, une ancienne ferme du XVIIème (gite)

Les Peyrounels, une ancienne ferme du XVIIème

Les Peyrounels, une ancienne ferme du XVIIème

Le vallon Saint-Macaire

Le vallon Saint-Macaire, la chapelle

Le vallon Saint-Macaire, la chapelle

Le vallon Saint-Macaire

Le vallon Saint-Macaire, la source guérisseuse

Le lieu-dit du château et de l’ardoisière de Limatges.

Les hameaux de la Rivière, la Rivière-Haute, Fondouce, le Vallon Saint-Macaire, En-Calcat...

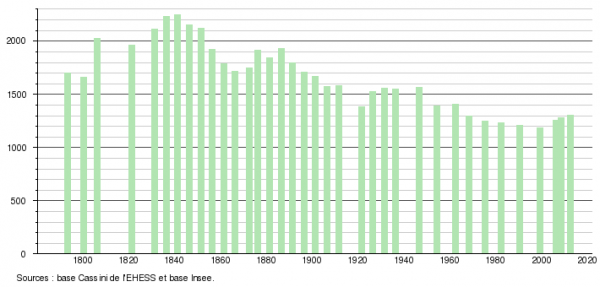

Evolution de la population

Mes ancêtres de Dourgne...

Carte de Cassini

Notes

![]() Cadastre general (70.8 Ko)

Cadastre general (70.8 Ko)![]() Cadastre "les Peyrounels" (68.72 Ko)

Cadastre "les Peyrounels" (68.72 Ko)

![]() Cadastre "le Baylou" (78.87 Ko)

Cadastre "le Baylou" (78.87 Ko) ![]() Cadastre "la Montagnarié" (89.77 Ko)

Cadastre "la Montagnarié" (89.77 Ko)

Sources

Sites, blogs, photographies, livres, journaux et revues... : Wikipedia ; A.M. Denis, archiviste ; Mission d’inventaire du patrimoine bâti-CAUE du Tarn...

Date de dernière mise à jour : 12/11/2025